Le Reel,象徵秩序的超出

解構並非是人們賦予文本的東西,而是構成了文本本身的東西。 ——保羅·德曼

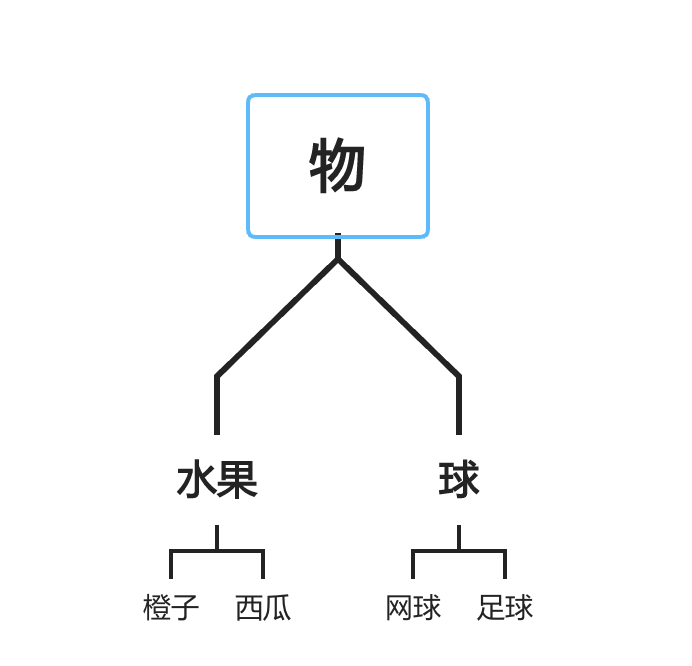

列維·施特勞斯認為語言中的「專名」是一種在人類原始思維中的分類的一部分,人類迄今仍保存的野性思維中,這些分類作用是透過一些自然的或語言的基本對立關係所進行。而專名則是這個分類功能的最末端,也就是最靠近某個物種之個別個體的分類標籤,拉康則援引弗雷格的邏輯學認為施特勞斯的說法是無稽之談,拉康認為,為什麼不會有人想要給黑板的數學圖表上的某個 x 點起個名字,例如稱它是 Antoine ? 很顯然, 那正是因為這個 x 點的功能並非在於眼前這個特定的點,而在於它必須要隨著數據的變化而被任何一點予以替換和取代。反之,若予以命名,將使它成為一個不可取代的點。因此專名正是為了填補一種象徵中的空洞,以使其不可被取代。正是在這個意義上,話語是對物的謀殺,但並不意味著話語殺死了物,而是話語彰顯出象徵中的物是如何被自身所殺死的。因此專名並非是某種代表了物的東西,而是取代物的東西。將分類和專名聯繫起來,我們能把世界理解為一種「樹狀結構」:

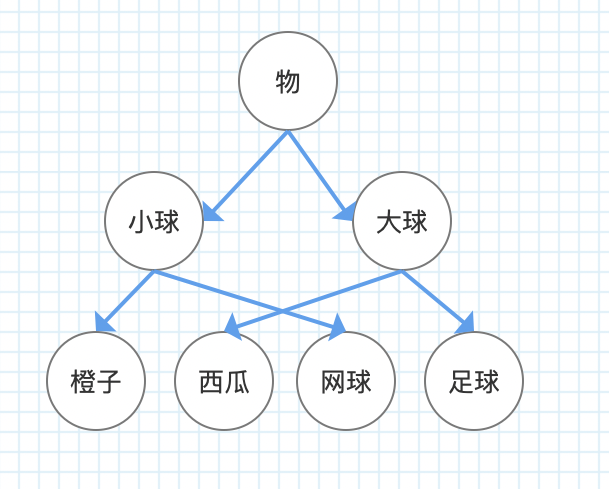

而單就分類模式來說,水果和球並非是唯一的分類方式,例如就尺寸而言,我們也可以經由差異去獲得另一種分類方式:

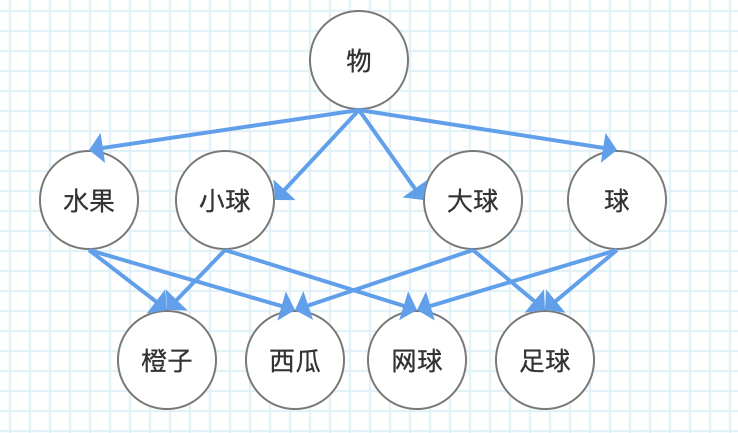

二者相加,我們就會形成一種網絡結構:

數學的集合論正是在這種面向上出現的。關於這點,亞歷山大就城市構成論的側面做出如下解釋:

“在伯克利的某個路口有家藥店,藥店前面有個報欄(放報紙的箱子),此外還有交通信號燈。一方面,這些都是不變的要素,但另一方面路人在紅燈時會停下腳步看報或買報。也就是說這三個要素一旦結合,就會發揮另外的功能。 ——引用自柄谷行人《作為隱喻的建築》

亞歷山大認為,這種網狀結構所呈現出的正是「自然生成的城市」,與之相比,在現代城市規劃下構築的城市正是缺少了這一複雜的面向,作為主體的人在過度規劃下的城市中所遭遇的荒蕪感,正是一種缺少了複雜度的解離,意味著人的位置的喪失。解離,在精神分析語境下,總是與自殺有關。

複雜的城市構築意味著現實情況總是超出了規劃行為所能規劃的範圍之內,在此,一種規劃行為導致自身進入某種僵局,人的位置,正是規劃這一行為在某處否定了自身的位置。在東浩紀的 《動物化的後現代》中論述御宅文化是如何「生成」時,也在另一個面向上說明了宅系文化作品是如何在「二次創作」導致自身成為「擬像」這一動態過程中,御宅族們找到了關於自身的位置。簡單來說,正是「官方」的創作者們基於離散的二次創作而構築了一種生成態勢的御宅文化,在此,這種認定恰恰意味著「官方」對自身的除權/否定,於是在自指悖論的動態變化中,恆常穩定的作品本身就被取消了。

對於拉康而言,象徵秩序正是這樣一種從自然中生成人工的東西,它總是超出自身,併為人提供了存在的位置——主體是一個能指向另一個能指表徵的東西,換句話說,主體進入象徵秩序中經由認同父之名而獲得的專名(每個人都有一個區別於其他人的,固定的名字,這並非是指那個真正的名字,而是人經由一個符號,獲得了區別於其他人的特徵)正是在這種網絡結構中的最末級的點,但它本身不具備任何意義,它本身僅指代一種空洞,或者說,它是一種空洞的遮掩/引出,而拉康談及的 Le Réel 也正是這樣一種象徵秩序對自身的超出狀態,拉康在第十三期研討班上講解了一則宙克西斯和帕拉西修斯之間的繪畫比賽的寓言:

宙克西斯技藝超群,他畫了一串鮮翠欲滴的葡萄,竟惹得飛鳥前來啄食,眾人驚呼 。而當帕拉西修斯完成畫作後,宙克西斯想要打開門簾讓光線進來,卻意外驚奇地發現門簾根本無法打開,因為那是帕拉西修斯畫的作品,其逼真程度讓宙克西斯都產生了錯覺 。

Le Réel 正是在那個無法掀開的門簾之後的東西,它是被繪畫本身所建構的,一種超出的圖像的東西,其高明之處在於,它建構了某種宙克西斯迫切地想要去看的慾望,而當宙克西斯發現這幅是一個被畫出來的門簾時,那個觀看的慾望就在此現形。主體與那個觀看的慾望同樣是一種反轉的關係,拉康用「凝視」(regard)來描述這種反轉,即當主體在看(正如宙克西斯自己的畫作一樣)時,那個 regard 就被遮蔽了,而當主體之看遭遇障礙時(帕拉西修斯的畫),那個 regard 就在此現身,因此就慾望的倒置而言(見上文), regard 描述的是一種反轉著的對主體本身的凝視,正是這種凝視使得主體成為他自身。

包括電子遊戲在內的任何一種「人工自然物」都有如此面向,在電子遊戲中,玩家們一直津津樂道的宮崎英高式敘事正是如此,它並非在於其原始的劇本寫作有多麼高明,而是當創作者企圖在遊戲道具、場景、人物對話等等等等所有的遊戲要素中都加諸這樣一種敘事時,且當玩家們與之的相遇充滿著隨機性和不確定性時,正是那種不期然的遭遇,建構了正在漫遊著的我們。這種超出的敘事所構成的總體是一種自解構性的,並因其解構,我們才能在德里達的意義上以「文本」稱之,這裡的文本,正是上文所論的那個主體被拋入的「世界」,換句話說,宮崎英高式敘事在本質上是以「世界」而敘事,就其解構性而言,它是一種黑格爾意義上的無限(unendlich),而宮崎英高的寫作本身,是一種外在於這個世界但又規定了這個世界的點,用拉康的比喻,這正是西方繪畫技法中的「消失點」,對於人類這樣一種病態的,使用著語言的動物而言(拉康的 Television 演講),如果有什麼東西可被稱為「真實」的話,不外乎如此。

被說出的主體,克萊因瓶

玩家操控的角色並非是一種角色,而是遊戲「世界」本身,也就是玩家將自身所移入的世界的自我指涉,是一種菲勒斯能指,遊玩遊戲的過程就是跨越 Ate 的過程,因此,死亡是一個如此重要的要素。

象徵秩序的超出和過剩在數學中也得到證明,哥德爾正是通過一種「元數學」的構想找到了希爾伯特企圖建立的公理大廈的不完備性,或者說,證明了作為一種象徵秩序的數學也是這樣超出和過剩的,這種超出和過剩就體現在「元層級的降級」上,通過康托爾集合論引發的數學危機可以對此問題做出說明,但為了避免冗長的討論,我們得選擇另一種更為簡單直觀的形式——羅素悖論:

給定一個集合 S,S 由一切不屬於自身的集合所組成。然後就產生了一個關鍵問題:S 是否屬於 S 本身呢? - 如果 S 屬於 S,按照定義,S 就不應該屬於 S; - 如果 S 不屬於 S,那麼又根據定義,S 應該屬於 S。

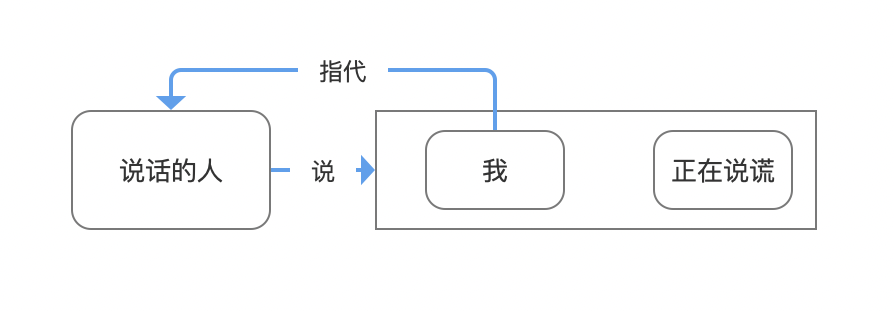

用更簡單的形式給出,就是說謊者悖論:

我正在說的這句話是謊話。

拉康在第九研討班中以精神分析拓撲學的形式試圖給以駁斥,他認為,羅素悖論的問題在於他沒有區分「說的主體」和「話的主體」,以說謊者悖論而言,前者是指正在說話的人,而後者則是在象徵秩序中去指向前者的一個能指,用圖形來表示就是:

這意味著在使用著語言的人本就存在一種分裂,即說的主體和話的主體的分裂,也正因如此,人是一種可以說謊的動物。如果對這種分裂加以區分就能化解羅素悖論帶來的困境。拉康認為,之所以羅素沒有意識到這個問題,是因為在自然語言中,這個「說的主體」是被劃槓的,是禁止的,而人之所以能夠使用語言,也正是因為這個「說的主體」的被禁止,因此拉康給出了精神分析拓撲學中代表主體的符號——$(應該是個從右上到左下的斜槓,計算機的字符集沒有這個字符)——但並不意味著拉康能夠去討論這個被禁止的東西,因為一旦試圖去討論此物,就會陷入無限回退的邏輯悖論中,拉康在視圖說明的是,主體之所以能夠成為主體,不在於 S,而在於禁止了 S 的「一劃」,這正是話語的效果。

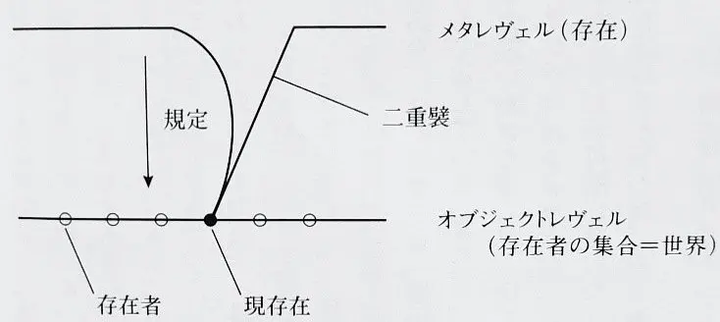

海德格爾提出的關於「此在」的問題也是類似,即作為存在者的元層級的存在本身是不可討論的,但我們可以通過一個特殊的存在者去「形式指示」出存在本身,這個特殊的存在者就是此在(Dasein),也就是人,東浩紀在《存在論的、郵便的――ジャック・デリダについて》中給出的圖形非常直觀:

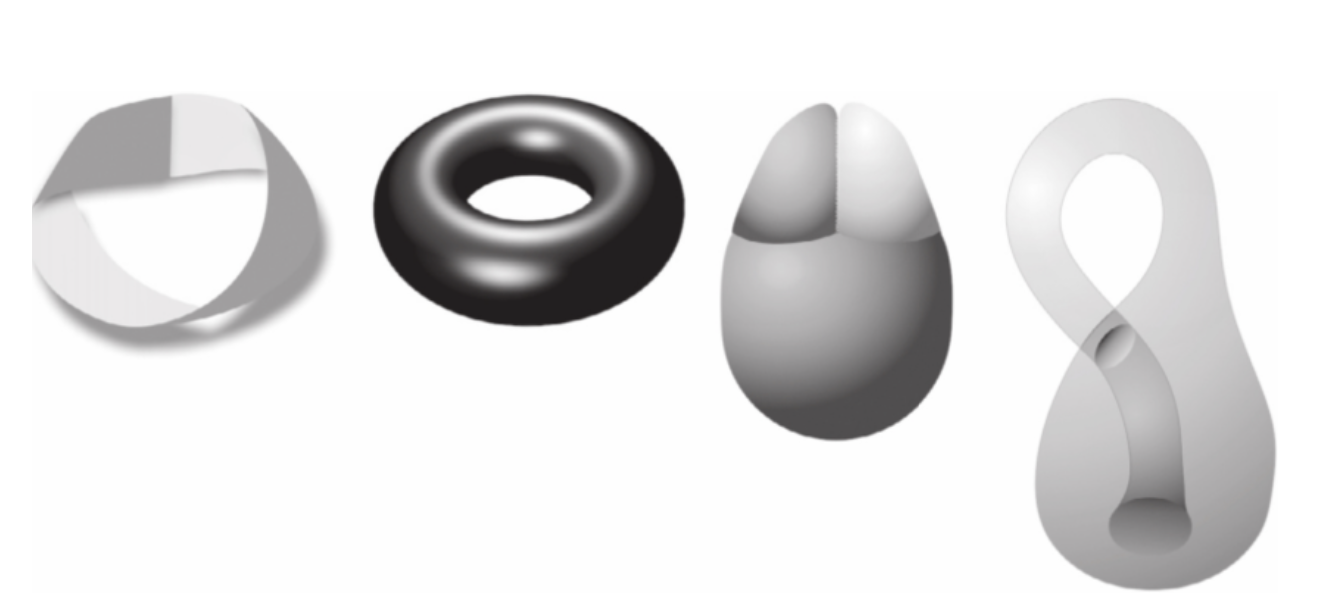

因此被人所使用的「自我」正是這樣一種對元層級的降級,它的分裂境地正在於本層級和元層級之間的分裂上,而人的自我本身,也就是象徵秩序(本層級)開著的一個洞。圍繞這個觀念,拉康通過莫比烏斯帶、環狀體、十字帽以及克萊因瓶來逐級給出主體的形式化論證:

甚至拉康還現場繪製了克萊因瓶的「製作方法」:

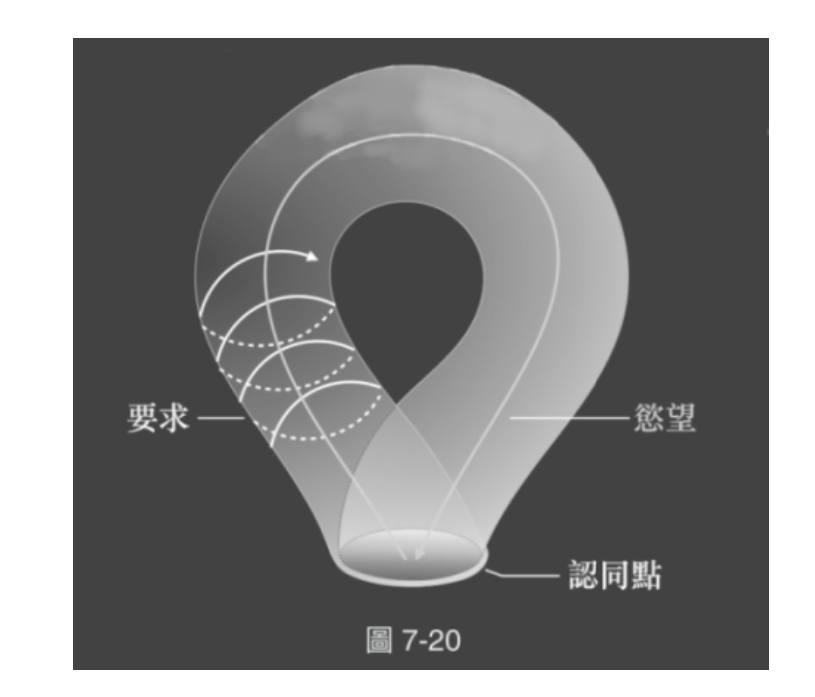

這一形式化論證給出的結論是,主體正如克萊因瓶那樣,通過一個洞來貫通元層級和本層級,在此,他給出了「要求和慾望」的辯證法:

拉康的理論破除了自笛卡爾以來的二元論幻想,證明了主體並非是一個相對於客體的產物,而是相對於自身而分裂的產物,而主體的分裂性正是來自於象徵秩序的洞穿。因此對於人來說,從來就沒有什麼內部和外部,也沒有什麼主動和被動,主體和客體始終是一種辯證關係(在此要澄清,我所使用的辯證法一詞是黑格爾意義上的,而不是某種庸俗的中庸教義),如果非要有什麼東西可被稱為「客體」的話,那隻能是 objet a——拉康用這個符號去指代那個生產著主體慾望的客體,也就是上圖中的洞本身的慾望面向(要求的面向就是上文所說的 Le Réel ,但二者之間是重合的)。

在電子遊戲中,玩家們所操作的角色同樣具備這種分裂性,一個向度上,它是一個在遊戲所建築的世界中被表達的產物,而另一方面,它也是玩家進入遊戲世界的通道,在此,它形成了對遊戲世界本身的自指,正是因為這種自指的關係存在,才能形成對遊戲世界的建築,或者說,才能構建出一個無限的遊戲世界。因此,關於所有角色本身的敘事性描述其實是一種「劃槓」,是禁止玩家去討論這個角色本身如何是其所是的「閹割」,它要求玩家必須預先接受且不做辯駁,在這個意義上,被禁止了的那個東西,也就是精神分析意義上的「陽具符號」(菲勒斯能指)。

精神分析通過這一符號打開了主體與性別間的通路,並在此證明了協調一致的性關係的不可能,或者說,在任何意義上的關係都永遠是偏心而非中正的,任何區隔總是非對稱的,在這個意義上,如果將玩家進入遊戲的行為視作一種「菲勒斯(Phallus)的插入」的話,那麼玩家與遊戲之間的「性關係」也必然處在這種不對稱和不協調當中,這種不協調導致玩家總是要在遊戲中尋找慾望,慾望,在根本意義上正是對死亡的直視,或者說,玩家所追尋的慾望必然與自身的死亡有關,話語中的菲勒斯能指也總是以死亡的形式被表達,在人的經驗中,死亡,性別,創傷、真實和愛總是相對一致,正如拉康在魯汶大學的演講中咆哮而出的話語:

如果沒有死亡作為唯一的確定性支撐著你,那你又如何忍受現在的生活?

死亡指涉的是主體在生命經驗上的不協調性,拉康指出,協調一致的死亡經驗應該像「薄膜」那樣是生死不分的狀態:

薄膜是一種極其扁平的東西,它移動的方式就像是阿米巴蟲,只比後者稍微複雜一點。但是它無處不在。它和有性生命在性行為當中失去的東西有關——我稍後會講為什麼——所以它是不朽的,就像相對於有性生命來說的阿米巴蟲一樣。因為它能在任何分裂、任何裂殖的干預之下生存。而且它還可以四處亂跑。 好吧!雖然這個假設讓人不是很安心,但是先這麼想吧:當你安靜熟睡的時候,它來到你身邊,然後蓋住了你的臉。 我不知道我們怎麼才能不和有這種特質的生命打起來。但是這場戰鬥不會很方便。薄膜這個器官,它的特性就是不存在,但又仍然是一個器官……它就是力比多。 它就是力比多,作為一種純粹的生命本能,也就是說是不朽的生命或者無法抑制的生命,是不需要器官的生命,是簡化的、不可毀滅的生命。生命體受制於有性繁殖的循環,因此生命體會被減去一部分,而它正是這被減掉的東西。也正是因為這一點,所有能夠列舉出來的對象a(objet a)的形式都是代表,都是等價物;對象a只是它的代表和輪廓。 ——拉康文集,取自阿倫卡祖潘帕奇的論文《安提戈涅的視差》

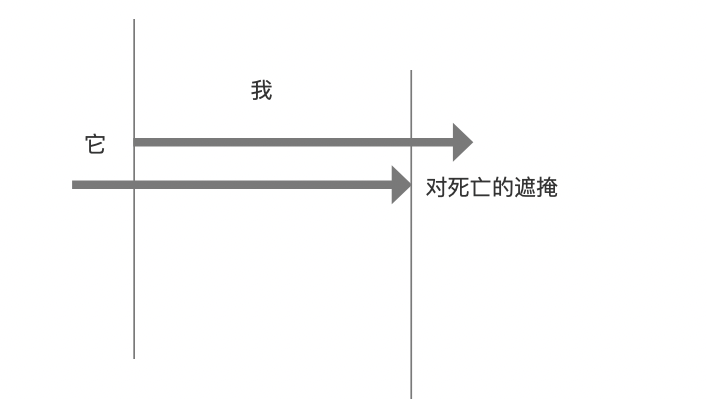

人類死亡經驗的不協調性在於象徵秩序對身體死亡的覆蓋,正如葬禮總是在死後舉辦一樣,人類的死亡必須經由一種儀式才能被活人把握,且這種儀式總是發生在身體死亡之後,於是它形成了對死亡本身的遮掩:

因此死亡的視差正是這樣一種「遮掩/引出」的辯證法,拉康認為,這才是弗洛伊德所稱的「死亡驅力」,並且在任何意義上,只有「死亡」這一種驅力。在遊戲的象徵世界中呈現死亡的不協調性則需要天才一般的構想,宮崎英高之所以會著手處理這樣一種問題,也是他縫合整個遊戲世界的關鍵步驟,即一種可被解釋的死亡去朝向那個不可解釋的混沌的死亡,在《只狼》中對遊戲中循環式的死亡——復活的悲劇化處理更是天才式的,狼的死而復生所指代的不光是一種敘事文本,更是元層級上的遊戲機制,在此,作為主體的玩家對不協調的死亡的經驗與狼發生重合,與其說我們通過操作狼去堅持狼的命運(慾望),倒不如說我們在通過狼在抵抗著作為一種遊戲角色的狼本身,以拉康的視角來看,狼的故事是一種關於「如何堅持你的慾望」的安提戈涅式的故事,是對大他者的終極的抵抗,也是精神分析的至高倫理。