Le Reel,象征秩序的超出

解构并非是人们赋予文本的东西,而是构成了文本本身的东西。 ——保罗·德曼

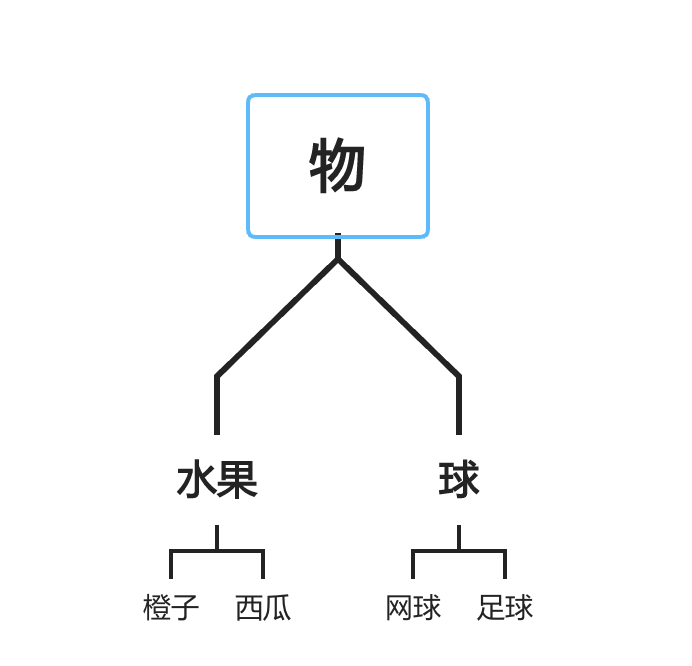

列维·施特劳斯认为语言中的「专名」是一种在人类原始思维中的分类的一部分,人类迄今仍保存的野性思维中,这些分类作用是透过一些自然的或语言的基本对立关系所进行。而专名则是这个分类功能的最末端,也就是最靠近某个物种之个别个体的分类标签,拉康则援引弗雷格的逻辑学认为施特劳斯的说法是无稽之谈,拉康认为,为什么不会有人想要给黑板的数学图表上的某个 x 点起个名字,例如称它是 Antoine ? 很显然, 那正是因为这个 x 点的功能并非在于眼前这个特定的点,而在于它必须要随着数据的变化而被任何一点予以替换和取代。反之,若予以命名,将使它成为一个不可取代的点。因此专名正是为了填补一种象征中的空洞,以使其不可被取代。正是在这个意义上,话语是对物的谋杀,但并不意味着话语杀死了物,而是话语彰显出象征中的物是如何被自身所杀死的。因此专名并非是某种代表了物的东西,而是取代物的东西。将分类和专名联系起来,我们能把世界理解为一种「树状结构」:

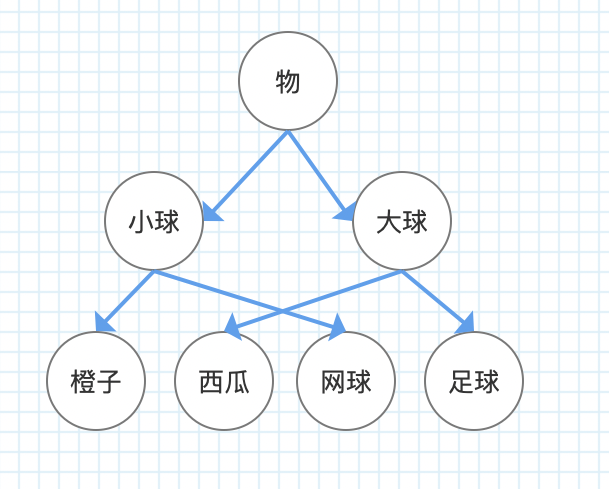

而单就分类模式来说,水果和球并非是唯一的分类方式,例如就尺寸而言,我们也可以经由差异去获得另一种分类方式:

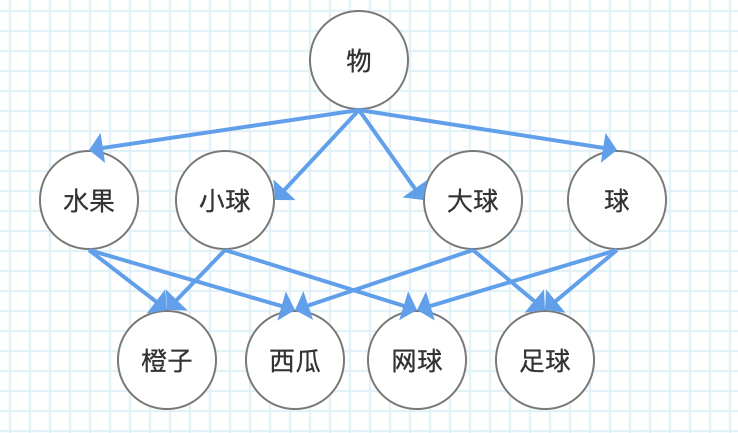

二者相加,我们就会形成一种网络结构:

数学的集合论正是在这种面向上出现的。关于这点,亚历山大就城市构成论的侧面做出如下解释:

“在伯克利的某个路口有家药店,药店前面有个报栏(放报纸的箱子),此外还有交通信号灯。一方面,这些都是不变的要素,但另一方面路人在红灯时会停下脚步看报或买报。也就是说这三个要素一旦结合,就会发挥另外的功能。 ——引用自柄谷行人《作为隐喻的建筑》

亚历山大认为,这种网状结构所呈现出的正是「自然生成的城市」,与之相比,在现代城市规划下构筑的城市正是缺少了这一复杂的面向,作为主体的人在过度规划下的城市中所遭遇的荒芜感,正是一种缺少了复杂度的解离,意味着人的位置的丧失。解离,在精神分析语境下,总是与自杀有关。

复杂的城市构筑意味着现实情况总是超出了规划行为所能规划的范围之内,在此,一种规划行为导致自身进入某种僵局,人的位置,正是规划这一行为在某处否定了自身的位置。在东浩纪的 《动物化的后现代》中论述御宅文化是如何「生成」时,也在另一个面向上说明了宅系文化作品是如何在「二次创作」导致自身成为「拟像」这一动态过程中,御宅族们找到了关于自身的位置。简单来说,正是「官方」的创作者们基于离散的二次创作而构筑了一种生成态势的御宅文化,在此,这种认定恰恰意味着「官方」对自身的除权/否定,于是在自指悖论的动态变化中,恒常稳定的作品本身就被取消了。

对于拉康而言,象征秩序正是这样一种从自然中生成人工的东西,它总是超出自身,并为人提供了存在的位置——主体是一个能指向另一个能指表征的东西,换句话说,主体进入象征秩序中经由认同父之名而获得的专名(每个人都有一个区别于其他人的,固定的名字,这并非是指那个真正的名字,而是人经由一个符号,获得了区别于其他人的特征)正是在这种网络结构中的最末级的点,但它本身不具备任何意义,它本身仅指代一种空洞,或者说,它是一种空洞的遮掩/引出,而拉康谈及的 Le Réel 也正是这样一种象征秩序对自身的超出状态,拉康在第十三期研讨班上讲解了一则宙克西斯和帕拉西修斯之间的绘画比赛的寓言:

宙克西斯技艺超群,他画了一串鲜翠欲滴的葡萄,竟惹得飞鸟前来啄食,众人惊呼 。而当帕拉西修斯完成画作后,宙克西斯想要打开门帘让光线进来,却意外惊奇地发现门帘根本无法打开,因为那是帕拉西修斯画的作品,其逼真程度让宙克西斯都产生了错觉 。

Le Réel 正是在那个无法掀开的门帘之后的东西,它是被绘画本身所建构的,一种超出的图像的东西,其高明之处在于,它建构了某种宙克西斯迫切地想要去看的欲望,而当宙克西斯发现这幅是一个被画出来的门帘时,那个观看的欲望就在此现形。主体与那个观看的欲望同样是一种反转的关系,拉康用「凝视」(regard)来描述这种反转,即当主体在看(正如宙克西斯自己的画作一样)时,那个 regard 就被遮蔽了,而当主体之看遭遇障碍时(帕拉西修斯的画),那个 regard 就在此现身,因此就欲望的倒置而言(见上文), regard 描述的是一种反转着的对主体本身的凝视,正是这种凝视使得主体成为他自身。

包括电子游戏在内的任何一种「人工自然物」都有如此面向,在电子游戏中,玩家们一直津津乐道的宫崎英高式叙事正是如此,它并非在于其原始的剧本写作有多么高明,而是当创作者企图在游戏道具、场景、人物对话等等等等所有的游戏要素中都加诸这样一种叙事时,且当玩家们与之的相遇充满着随机性和不确定性时,正是那种不期然的遭遇,建构了正在漫游着的我们。这种超出的叙事所构成的总体是一种自解构性的,并因其解构,我们才能在德里达的意义上以「文本」称之,这里的文本,正是上文所论的那个主体被抛入的「世界」,换句话说,宫崎英高式叙事在本质上是以「世界」而叙事,就其解构性而言,它是一种黑格尔意义上的无限(unendlich),而宫崎英高的写作本身,是一种外在于这个世界但又规定了这个世界的点,用拉康的比喻,这正是西方绘画技法中的「消失点」,对于人类这样一种病态的,使用着语言的动物而言(拉康的 Television 演讲),如果有什么东西可被称为「真实」的话,不外乎如此。

被说出的主体,克莱因瓶

玩家操控的角色并非是一种角色,而是游戏「世界」本身,也就是玩家将自身所移入的世界的自我指涉,是一种菲勒斯能指,游玩游戏的过程就是跨越 Ate 的过程,因此,死亡是一个如此重要的要素。

象征秩序的超出和过剩在数学中也得到证明,哥德尔正是通过一种「元数学」的构想找到了希尔伯特企图建立的公理大厦的不完备性,或者说,证明了作为一种象征秩序的数学也是这样超出和过剩的,这种超出和过剩就体现在「元层级的降级」上,通过康托尔集合论引发的数学危机可以对此问题做出说明,但为了避免冗长的讨论,我们得选择另一种更为简单直观的形式——罗素悖论:

给定一个集合 S,S 由一切不属于自身的集合所组成。然后就产生了一个关键问题:S 是否属于 S 本身呢? - 如果 S 属于 S,按照定义,S 就不应该属于 S; - 如果 S 不属于 S,那么又根据定义,S 应该属于 S。

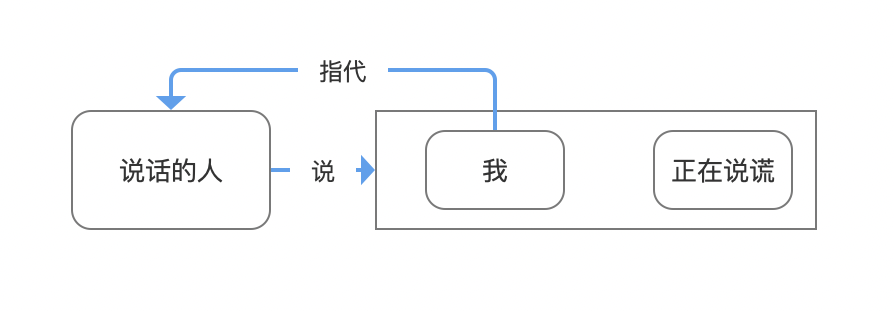

用更简单的形式给出,就是说谎者悖论:

我正在说的这句话是谎话。

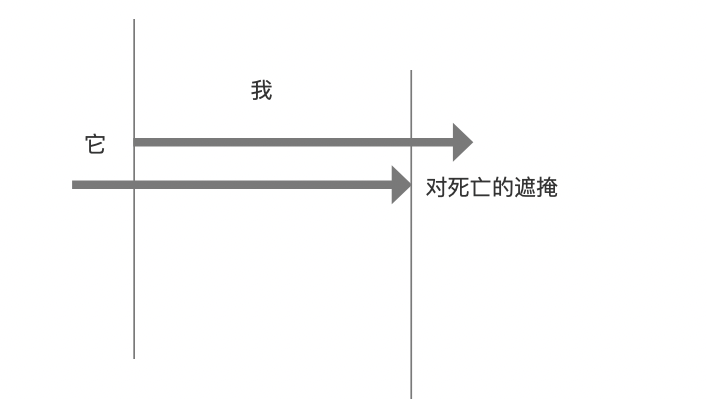

拉康在第九研讨班中以精神分析拓扑学的形式试图给以驳斥,他认为,罗素悖论的问题在于他没有区分「说的主体」和「话的主体」,以说谎者悖论而言,前者是指正在说话的人,而后者则是在象征秩序中去指向前者的一个能指,用图形来表示就是:

这意味着在使用着语言的人本就存在一种分裂,即说的主体和话的主体的分裂,也正因如此,人是一种可以说谎的动物。如果对这种分裂加以区分就能化解罗素悖论带来的困境。拉康认为,之所以罗素没有意识到这个问题,是因为在自然语言中,这个「说的主体」是被划杠的,是禁止的,而人之所以能够使用语言,也正是因为这个「说的主体」的被禁止,因此拉康给出了精神分析拓扑学中代表主体的符号——$(应该是个从右上到左下的斜杠,计算机的字符集没有这个字符)——但并不意味着拉康能够去讨论这个被禁止的东西,因为一旦试图去讨论此物,就会陷入无限回退的逻辑悖论中,拉康在视图说明的是,主体之所以能够成为主体,不在于 S,而在于禁止了 S 的「一划」,这正是话语的效果。

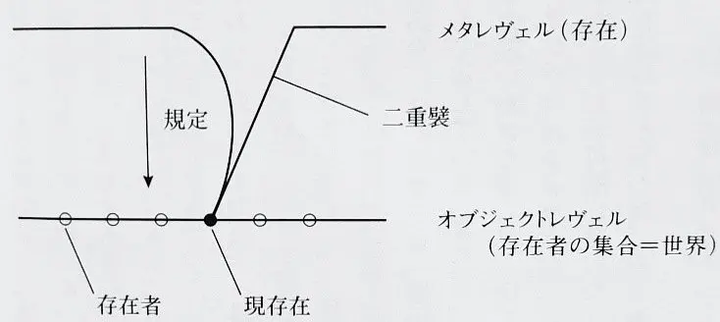

海德格尔提出的关于「此在」的问题也是类似,即作为存在者的元层级的存在本身是不可讨论的,但我们可以通过一个特殊的存在者去「形式指示」出存在本身,这个特殊的存在者就是此在(Dasein),也就是人,东浩纪在《存在論的、郵便的――ジャック・デリダについて》中给出的图形非常直观:

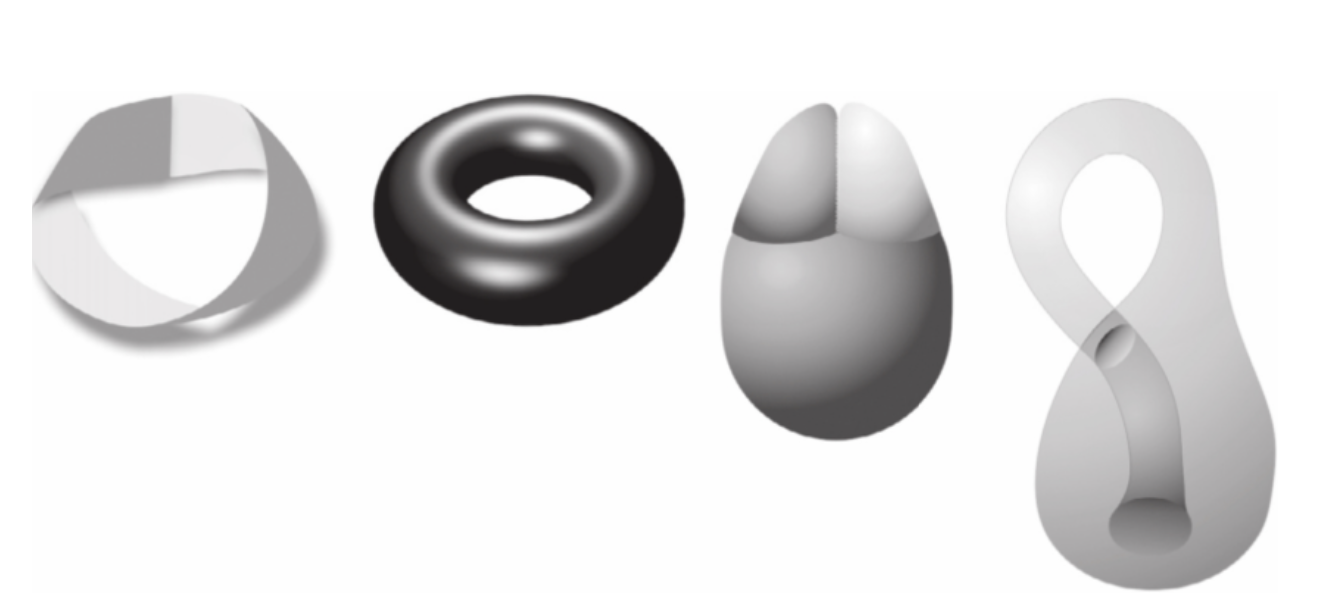

因此被人所使用的「自我」正是这样一种对元层级的降级,它的分裂境地正在于本层级和元层级之间的分裂上,而人的自我本身,也就是象征秩序(本层级)开着的一个洞。围绕这个观念,拉康通过莫比乌斯带、环状体、十字帽以及克莱因瓶来逐级给出主体的形式化论证:

甚至拉康还现场绘制了克莱因瓶的「制作方法」:

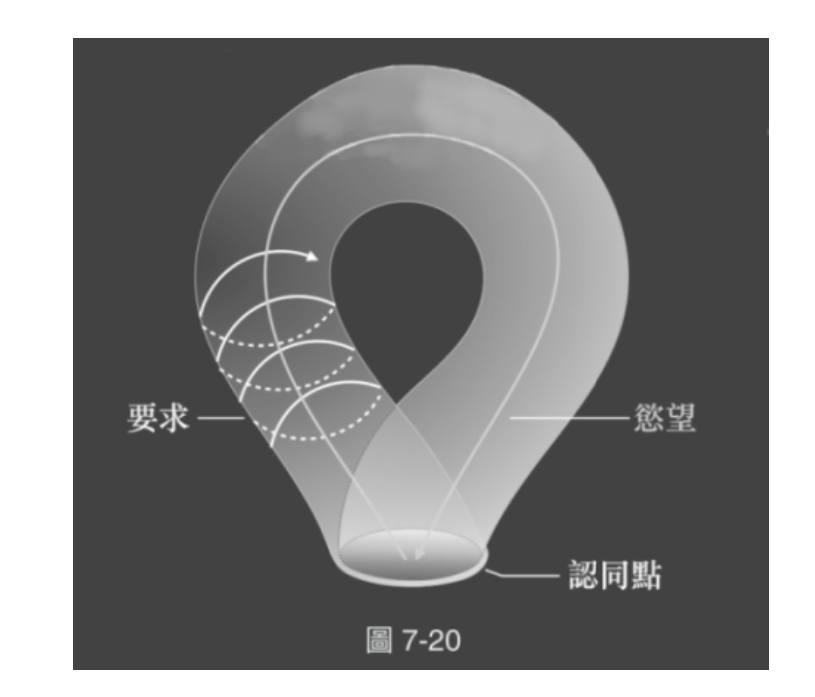

这一形式化论证给出的结论是,主体正如克莱因瓶那样,通过一个洞来贯通元层级和本层级,在此,他给出了「要求和欲望」的辩证法:

拉康的理论破除了自笛卡尔以来的二元论幻想,证明了主体并非是一个相对于客体的产物,而是相对于自身而分裂的产物,而主体的分裂性正是来自于象征秩序的洞穿。因此对于人来说,从来就没有什么内部和外部,也没有什么主动和被动,主体和客体始终是一种辩证关系(在此要澄清,我所使用的辩证法一词是黑格尔意义上的,而不是某种庸俗的中庸教义),如果非要有什么东西可被称为「客体」的话,那只能是 objet a——拉康用这个符号去指代那个生产着主体欲望的客体,也就是上图中的洞本身的欲望面向(要求的面向就是上文所说的 Le Réel ,但二者之间是重合的)。

在电子游戏中,玩家们所操作的角色同样具备这种分裂性,一个向度上,它是一个在游戏所建筑的世界中被表达的产物,而另一方面,它也是玩家进入游戏世界的通道,在此,它形成了对游戏世界本身的自指,正是因为这种自指的关系存在,才能形成对游戏世界的建筑,或者说,才能构建出一个无限的游戏世界。因此,关于所有角色本身的叙事性描述其实是一种「划杠」,是禁止玩家去讨论这个角色本身如何是其所是的「阉割」,它要求玩家必须预先接受且不做辩驳,在这个意义上,被禁止了的那个东西,也就是精神分析意义上的「阳具符号」(菲勒斯能指)。

精神分析通过这一符号打开了主体与性别间的通路,并在此证明了协调一致的性关系的不可能,或者说,在任何意义上的关系都永远是偏心而非中正的,任何区隔总是非对称的,在这个意义上,如果将玩家进入游戏的行为视作一种「菲勒斯(Phallus)的插入」的话,那么玩家与游戏之间的「性关系」也必然处在这种不对称和不协调当中,这种不协调导致玩家总是要在游戏中寻找欲望,欲望,在根本意义上正是对死亡的直视,或者说,玩家所追寻的欲望必然与自身的死亡有关,话语中的菲勒斯能指也总是以死亡的形式被表达,在人的经验中,死亡,性别,创伤、真实和爱总是相对一致,正如拉康在鲁汶大学的演讲中咆哮而出的话语:

如果没有死亡作为唯一的确定性支撑着你,那你又如何忍受现在的生活?

死亡指涉的是主体在生命经验上的不协调性,拉康指出,协调一致的死亡经验应该像「薄膜」那样是生死不分的状态:

薄膜是一种极其扁平的东西,它移动的方式就像是阿米巴虫,只比后者稍微复杂一点。但是它无处不在。它和有性生命在性行为当中失去的东西有关——我稍后会讲为什么——所以它是不朽的,就像相对于有性生命来说的阿米巴虫一样。因为它能在任何分裂、任何裂殖的干预之下生存。而且它还可以四处乱跑。 好吧!虽然这个假设让人不是很安心,但是先这么想吧:当你安静熟睡的时候,它来到你身边,然后盖住了你的脸。 我不知道我们怎么才能不和有这种特质的生命打起来。但是这场战斗不会很方便。薄膜这个器官,它的特性就是不存在,但又仍然是一个器官……它就是力比多。 它就是力比多,作为一种纯粹的生命本能,也就是说是不朽的生命或者无法抑制的生命,是不需要器官的生命,是简化的、不可毁灭的生命。生命体受制于有性繁殖的循环,因此生命体会被减去一部分,而它正是这被减掉的东西。也正是因为这一点,所有能够列举出来的对象a(objet a)的形式都是代表,都是等价物;对象a只是它的代表和轮廓。 ——拉康文集,取自阿伦卡祖潘帕奇的论文《安提戈涅的视差》

人类死亡经验的不协调性在于象征秩序对身体死亡的覆盖,正如葬礼总是在死后举办一样,人类的死亡必须经由一种仪式才能被活人把握,且这种仪式总是发生在身体死亡之后,于是它形成了对死亡本身的遮掩:

因此死亡的视差正是这样一种「遮掩/引出」的辩证法,拉康认为,这才是弗洛伊德所称的「死亡驱力」,并且在任何意义上,只有「死亡」这一种驱力。在游戏的象征世界中呈现死亡的不协调性则需要天才一般的构想,宫崎英高之所以会着手处理这样一种问题,也是他缝合整个游戏世界的关键步骤,即一种可被解释的死亡去朝向那个不可解释的混沌的死亡,在《只狼》中对游戏中循环式的死亡——复活的悲剧化处理更是天才式的,狼的死而复生所指代的不光是一种叙事文本,更是元层级上的游戏机制,在此,作为主体的玩家对不协调的死亡的经验与狼发生重合,与其说我们通过操作狼去坚持狼的命运(欲望),倒不如说我们在通过狼在抵抗着作为一种游戏角色的狼本身,以拉康的视角来看,狼的故事是一种关于「如何坚持你的欲望」的安提戈涅式的故事,是对大他者的终极的抵抗,也是精神分析的至高伦理。