二零二四年一月九日,清晨。我送走了出租屋隔壁房的室友兼同事,望着他空空荡荡的房间,心里五味杂陈。

我的室友是名颇有才华的画师,过去的六年间,他做过淘宝、当过外包,也画过漫画,经历算是十分丰富了。最近这两年,我们先后脚加入了上海一家规模不大的小型游戏公司,为同一个项目效力,也在2023年的末尾,被资金链断裂、不得不大幅度缩减编制的公司一起裁撤掉。至今,我们也没有拿到理应有的N+1补偿,甚至还被拖欠了一个月的工资,算得上是难兄难弟了。

在努力寻找工作两个多月却无果后,他决定暂且离开上海,回老家休息一段时间,等到春节过后市场回暖,再另寻他路。毕竟上海的生活成本实在太高,每个月基础的房租与餐饮费加起来动辄就四五千块,即便有储蓄也难以为继。

他临走的前一晚,我们一起去附近的苍蝇馆子吃了顿散伙饭,席间借茶浇愁,第N+1次的回顾,项目为何会走到如今这个地步。

说来说去,原因无非就那么几个:市场风向不好、愿意出自的投资方寥寥无几;管理层没有把控好项目的整体进度、开发过程中项目规格大幅度膨胀,远远超出了团队的开发能力;由于投入不足,游戏整体的美术表现不佳;游戏的核心玩法未经打磨,不够明确有力……诸如此类,等等等等。

这些话我们在过往的饭局里,已经翻来覆去聊了很多回很多回,但一旦在餐桌旁落座抓起筷子,过去那两年煞费苦心、殚精竭虑的开发过程就还是会浮现在我们眼前,历历在目,于是便又忍不住把那些缘由从心底翻出来,再徒劳地咀嚼一遍。

我相信类似的对话,在过去的一年间恐怕在中国游戏业内的很多个地方上演过:为完成项目不断加班熬夜、发际线频频后移乃至在夜里放声哭泣,最终却还是被辞退的开发者们想必也举行过相似的集会,酒杯碰在一起,全是梦想破碎的声音。

从2020年算起,我本人在游戏业摸爬滚打快4年了。我把这三年多来的从业经验集结成文,在机核网开辟了一个小小的专栏,叫做《游戏文案的自我修行手册》。

这个系列文章的数据还行

2023年的年底,我本该按时发布第三篇年度系列文章的——事实上我早就完成了那片文章的初稿——之所以迟迟没有公开,是因为我一直没有想好,该怎么给那篇文章收尾。

我不想谴责什么,也不想抱怨什么。尽管以我现在的立场,我有充分的理由和正当性去指责乃至于咒骂什么,但我不想把一篇志在为行业提供一些有益经验的文章,变成我个人抒发负面情绪的载体,那也太自私了。

因此,那篇文章迄今还保留在我的文档库深处,等待我有朝一日去整理和修订它,为它落下一个圆满的句号。我隐隐有种预感——当我真的完成那篇文章时,或许就代表着我要离开游戏开发的第一线了。

趁我目前还勉强能算是一个业内人士,而不是一个无业游民,我想大概记录一下我这三年来的游戏开发历程,说一些真挚的、感性的话,为2023年与我有着相似遭遇的开发者们共勉——我们为项目呕心沥血、鞠躬尽瘁,就算要解散,等候我们的也理应是献给壮志未酬的英雄的鲜花和掌声。或者……至少是一句「干得不错」的鼓励和宽慰吧?

2020年,我大学毕业,从祖国北方的天津来到中部的上海,加入一家小型的二次元游戏工作室。起初,工作内容很简单,就是给前辈们打打下手,写一些相对而言无关紧要的文本,一边观察一边学习。很快我意识到,这个项目的状况并不算顺利:项目的管理层和投资方关系不佳,后者由于内部的利益斗争,长期压制我们的项目,不许项目上线测试。眼见项目上线无望,核心的主创人员们便陆续离职——我所处的文案组也一样。那时我还太过年轻,没能看出隐隐已经到来的风险,毕竟项目已经有了一个较为完善的框架,只要再稍作打磨,总是有希望能够上线运营的。

但是我错了。

在我入职一年之后,原本的文案组成员除我以外已经全部离开,其他组的情况也大差不差,项目基本陷入了停摆。我所能做的,仅仅只是一些对表面修修补补的工作而已。

2021年9月,公司搬迁到了新的总部大楼。写字楼的装修虽然不算豪华,但也总算像个货真价实的游戏公司了。不过我并没有在那里享受多久,因为那之前项目组的领导者们就私下约见了我,谋划要脱离现在的投资商,转投新东家,做一个全新的IP。

对于一个从业时间只有一年多的年轻人而言,这是个很有诱惑力的邀约。我几乎没怎么仔细思索,就决定加入——毕竟我还年轻,冲一冲闯一闯没什么问题,还能积攒难得的开发经验。况且我对原本从事的项目也没有什么感情——不是说我不喜欢里面的故事和角色,而是他们并非出自于我的心和手,不是我的「亲生骨肉」,我可以没有什么心理负担地与他们挥手道别,就像与萍水相逢、同行了一段旅途的路人道别一样。

于是2021年10月,我离开了原公司,另一名负责剧情的同事一起,和原项目组的一名主创投入了新项目的早期开发中。那是最有意思的一段时间,我们面对着一块白板,兴致勃勃地编织神话和历史,讨论剧本和角色,最终完成了一个蔚为壮观的世界观框架——我在《第二年》里撰写的很多内容,都是在这一段时间内积累下来的。随着越来越多原项目组成员的加入,美术、程序、策划、模型……各个部门被陆续填充,尽管剧本的撰写不甚顺利,但项目还是就这么运转了起来。

2022年3月(大概是这个时间段吧),上海由于不断扩散的疫情被迫封城,时间长达足足三个月!事后想来,也正是这至关重要的三个月,让项目渐渐走向了一个我们所有人最初都始料未及的方向。

游戏开发的早期,正是各个部门、各个成员相互磨合、共同探索项目方向和上限的时候。但在这至关重要的三个月里,我们整个公司的开发者却由于疫情的阻隔,在各自的出租屋里闭门造车,错失了对项目方向进行讨论和矫正的机会。以至于上海解封后,项目的剧本由于开发人员的个人状况(负责剧本设计撰写的人员在封城期间受了重伤),陷入了难以为继的泥淖。但项目的批量生产流程已经运转了起来,这时,已经容不得接手的开发人员推翻或是重构剧本了。

当然,剧本方面的问题彼时还不算完全无法挽回,游戏的剧本在正式上线之前,总是得修修改改的嘛。更棘手的问题在于,在主创人员的构思里,这款游戏已经不再是一个2.5D的横板清关游戏,而成为了一个类似于《轨迹》系列的有着3D化城市和大型箱庭式迷宫的JRPG,其剧情风格要向《冰与火之歌》、《火线》这样严肃的作品看齐,演出也不能是GALGAME式的跳来跳去的纸片人立绘,而要转为有实际动作、表情和分镜的电影式演出。

一年多的现在,勉强完成了以上这些要求之后回过头看,我想我有资格说,这是一个足以令人倒抽一口冷气的激进的决定。毕竟,让游戏从常规的横板清关转为RPG,改变的不只是游戏的外在表现形式,还有整个游戏的构成、框架和节奏。夸张点说,这个思路下的作品,和投资方最初选中这个团队并指望团队拿出的作品相比,已经完完全全是两个类型的物种了。

其后的半年多,项目在跌宕中持续推进。策划联合程序完成了包含剧情编辑器在内的基于UNITY的多个游戏制作工具,并与美术一起基于剧情需要搭建起了十几个场景和关卡。虽然城市的相关场景由于缺乏制作城市的经验,显得单调和扁平,但关卡设计(抛除王婆卖瓜自卖自夸的嫌疑)足够精巧,放在二次元手游这个领域,我认为是绝对值得一玩的。

当然这并不意味着一切就会顺风顺水地进行下去,我们的美术资源很快告急了。

主美严肃地告知我们,以团队当前的美术资源生产能力,无论如何也不可能按照最初的规划将全部内容制作出来(我们最初规划了8章,三个国家的内容量)。上层讨论过后,结果是剧本必须进行拉长和扩充。

拉长一个剧本,不是单纯的往文本里注水,而是要重新设计整个叙事的节奏和框架,向内填充大量角色和桥段。这对彼时缠绵于病榻、身心俱疲的那位剧本创作人员而言,是一个核弹在头顶爆炸般的糟糕消息。他努力了数个月的时间,依然没法给出新版剧情的大纲和正文。因此,2023年年初,这个任务便落到了我的身上。

此前,我一直忙于功能和系统表现层面的开发。剧情编辑器的大致框架和相关的美术资源,就是我和程序、美术等部门的同事在那段时间制作出来的。期间我虽然也有关注正文的进度,但文案组的同事都是同级,我实在不好坦率地指出我看出的问题(也确实没有时间)。当这个任务落在我头上的时候,我也只好苦笑着接受。世间之事真是奇妙,兜兜转转、恍恍惚惚,我又和上一个项目一样,成了为他人编织的故事而写作的代笔。

我必须坦白,我接手的大纲在故事设计层面存在严重的问题,和游戏——尤其是RPG游戏——所应有的叙事节奏和方式大相径庭。充斥着大量「为了有而有」的游戏游玩流程,而没有考虑到玩家在游戏过程中是否会通畅地顺着流程行动,亦或整体的美术资源能否满足剧情演出的需要。我一边修订大纲、一边撰写文本,在2023年五月完成了第一版文本。客观来说,那是个质量十分堪忧的文本,它空洞、缺乏内容,角色的对白和行事纯粹是为了推进剧情,虽然也有一些有亮点的小台词,但完全不成气候,不能掩盖作品本身松散的逻辑和乏善可陈的剧情——尽管有这么多的问题,但有了这个,生产流程总算走得下去了。关卡策划们开始基于剧本构筑关卡,其后美术对关卡进行包装和美化,我也马不停蹄的立刻开始了第二版文本的撰写,这个过程中,我总算争取到了「主文案」应有的权限,得以重新去规划经过延长之后的整个故事。

十月假期过后,二轮修正版的文本出炉。它解决了第一版文本中包含缺乏内容、逻辑漏洞百出在内的很多问题,尽管在对白撰写、角色形象塑造等方面依然不尽如人意,但这些问题终归都是文案部门「自己」的问题了。只要文案部门基于这一版本反复打磨和迭代,就能在其后的几个月让文本质量再上一个大台阶,大大提升玩家的阅读游玩体验……

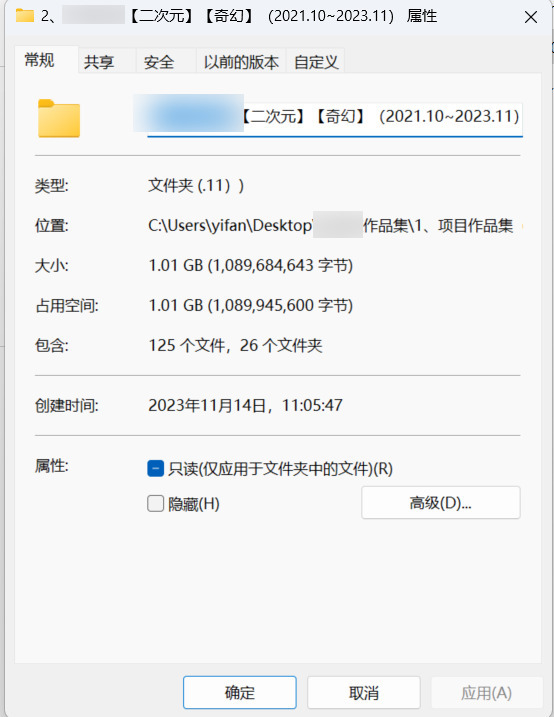

这两年间我所制作的文案相关的内容

然而短短一个月后,靴子落地,一系列事件不等我们反应过来就接二连三地发生:最大投资方决定不再追加资金投入,公司负责人也始终没有拉到其他投资方。于是,公司资金链随之立刻断裂,包含我和舍友在内的大批策划、美术、模型、地编、特效即刻被扫地出门,仅留下一个极其微缩的团队对项目进行收尾。日后,项目不会再制作任何的角色、剧情和箱庭,取而代之的是大量充数的关卡,剩余人员会将这些东西连带着我们曾经的成果,打包揉合成一个所谓的「游戏」推向市场,以期回收一些投资方的沉没成本……那些被裁撤的同事有些和我的舍友一样离开上海回了老家,有些依然在市场上寻找寥寥无几的工作机会,更多的还是蛰伏在家里,期盼市场回暖的那一天快点到来。

这就是我本人,迄今为止的游戏开发轶事。

如果第一年是我对这个行业的摸索,是经验和人脉的积累,那么2021年底到2023年底,这满满当当的两年,对我和其他被迫离开项目的开发者来说,又意味着什么呢?

离开项目已经两个月了,我依然没有想得很清楚。

我现在的结论是,这是一种永久性的创伤:一种壮志未酬,一种被不知什么人辜负,一种往事不可追的令人黯然神伤的创伤。

它是罹患腱鞘炎的酸痛的双手,是僵硬的脖颈和斜方肌、是岌岌可危的发际线,是熬夜通红的双眼和焦虑得难以入眠的大脑,是隐藏在皮肤之下的、骨髓之中的,某种隐隐作痛,却又无处可寻的创伤。

或许很多年后,这道创伤才会渐渐褪去,又或者它会永远地留在那里,仿佛一段错过的爱情,直到老去,依然叫人念念不忘。

这个故事里没有坏人。

它最悲伤的地方在于,项目不是轰轰烈烈的努力了一番,轰轰烈烈地迎来了失败,而是无声无息地沦为了它最初最不想成为的平庸的样子,就像海沟之中的火山喷出的小小气泡,不等它升上海面,就已经被深海的重压击垮。

没有人注意到它的绽放,也没有人注意到它的消失。

此外还有一件事,说来有点像不合时宜的地狱笑话:那就是放眼望去,深海中这样的气泡,从来不止我们一个。

2024年,希望中国游戏业的一切都能好起来。