同樣也適用於這個角色(這個角色叫什麼我竟然忘了,找了半天資料也沒找到,請廣大網友發發神通提醒一下我,哈哈!) 我的第一篇長文大家都還蠻喜歡,趁熱打鐵,我就繼續更新一個dlc,我的大學篇。

第一篇題目大家也都知道了,我是一名大學動畫專業的老師,而這幾年這句“上大學什麼都學不到”的話在網上的大學生群體中廣為流傳。其實這個問題,放在今天,是一個有些許敏感,些許無奈,也些許複雜的事。

箇中原因,有評價體系的問題,有定位的問題,有時代環境的問題,也有學生群體的觀念問題等等。這裡我不想在制度、環境等角度過多的去挖掘解讀,倒不是因為我覺得有什麼難言之隱不好說,如果真是這樣,我不可能發這篇文章。但是這些角度確實是目前不太好改變的。相反,至少在我們專業裡,我覺得我們的老師發心都是好的,都想把工作做好,都想讓學生有所收穫。

但為什麼我們都是“好心”,還會多多少少有這個問題呢,作為一個“遊戲的人”,我想從“遊戲”的思路分享一些我的感想,和我這幾年做的一點點嘗試。

為了好講解,我把大學、社會、學生這三個群體略微簡單粗暴的類比為遊戲工作室、遊戲運營公司、和玩家。這三方共同要面對的社會發展所導向的社會和個人需求,我覺得就像遊戲作品本身。社會群體需求和分工不同,工作職業種類也各異,從學生角度講,就是他們未來要從事的工作和職業,也就是玩家要嘗試的不同類型風格的人生“有限遊戲”。目前的主要的問題就是:遊戲工作室有一套自己對遊戲的純粹追求和理念,遊戲運營公司有一套自己的生存規則,而初到大學的學生“玩家”,其實還不是特別清楚自己適合哪個類型的“有限遊戲”。

其實按照理想狀態來講,學生包括對應的專業,應該已經具備了一些基本喜好不是?但現實並不是這樣,因為至少目前的狀況就是,除了少部分一線城市外,大部分資源並不是很充裕的二三線城市,高考前,學生們基本上就是應試教育為主,在這個前提下,很多人選擇專業,並沒有機會對行業和專業有相對豐富的認知,也就是很簡單的從自己想當然的興趣入手的,哪怕包括我們這種有些顯著特質的專業,選擇進來的也未必真的算是熱愛和適合這個行業,就拿我們專業來講,喜歡看動畫片不等於喜歡做動畫。但其實很多學生選擇專業,也不就是喜歡為導向的。而大學開設了這個專業,我們這些專業的老師,先天會以很多想做個好作品的“遊戲工作室”團隊的心態來面對本專業的教育培養,所以我們的大學教育其實最開始導向的,就是專業本質的培養。

但問題就來了,社會是這個運營公司,他是一個複雜的群體,他需要出作品,但他也需要生存,同時他還需要去規劃未來的發展,這裡的發展不僅僅是專業向的發展,甚至很多公司考慮的,更多是生存的發展。所以他們需要的,是能適應他們結合生存後所定義的“有限遊戲”規則方式下的“玩家”學生。而這本身,就和純粹追求作品本身的工作室理念客觀產生了一種矛盾。

而且我覺得這還不是最重要的問題,最重要的問題是,作為一個還沒有好好體驗和感受過更多類型遊戲的“玩家”學生來講,無論只追求“作品性”“藝術性”特別強的遊戲作品,還是去做“功能性”“社交性”“娛樂性”導向強的商業遊戲,對他們都是不公平的也是不合理的。接地氣的講,不考慮生存,只要求學生去追求藝術作品,或者只考慮生存,直接把大學完全社會化,工具化培養,我覺得都不對。

現在有一種聲音傾向於,學校直接去定向培養,趨向於技校那樣,不更好。我不贊同的原因並不是我看不上職業化培養,相反我覺得目標導向培養確實更直觀的能出結果,而且實際點確實好就業。但是我們拋開宏觀統計的表象,我們落腳於每一個學生個體。在一個對自己興趣和人生選擇上,還沒有豐富認知和體驗的高中畢業後剛上大學的大學生來講,如果我們大學也是全部一個方向和企業合作培養學生,那萬一學了一半,有些學生髮現他並不適合這條路怎麼辦?這種情況在我這幾年的教學工作中,真不少發生,就是他真的系統的開始上課後,發現自己越來越不適合這個方向。那是不是就沒有再選擇其他“有限遊戲”的機會和權利了?就只能硬著頭皮把這些東西學完拿上畢業證?而我們如果往這個方向去轉變的話,那遇到這樣的學生,是不是都要一刀切的都以一種社會達爾文主義的理念都定義為他們不努力沒天賦然後直接“淘汰”的思路去應對呢?

我完全不認同,所以我依然保留大學要和社會有些許不一樣狀態的觀點。但現在這個困境,到底有什麼解決方法呢?我目前依然沒有明確的答案,不過,我從個體角度,這幾年確實做了一些具體的嘗試,跟大家一起分享一下。

上期文章裡,我講到在我的漫畫課上給小朋友們去做設計解讀,做共創,然後玩不同的遊戲。如果用“遊戲的人”來解讀我做的事,即:

做設計框架解讀:有點像給孩子們在介紹“動漫設計”這款“遊戲”的設計機制和底層框架

玩不同的遊戲:擴展遊戲的類型體驗

做共創:用一種一起體驗過程的“無限遊戲”心態來做每節課我設置的小主題的這個“有限遊戲”

那接下來,我能不能把這個框架模型思路,擴充迭代轉化搬到大學教學中呢?於是我嘗試開始了。

那接下來,我能不能把這個框架模型思路,擴充迭代轉化搬到大學教學中呢?於是我嘗試開始了。

1:建立一套解讀不同類型遊戲設計機制的框架圖:

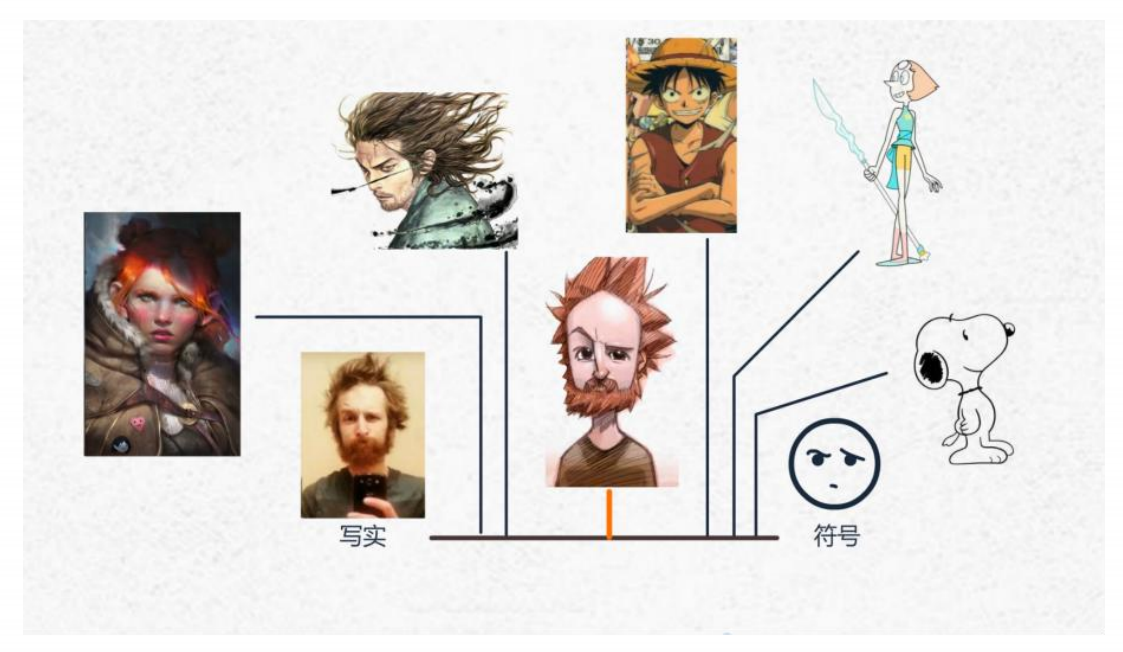

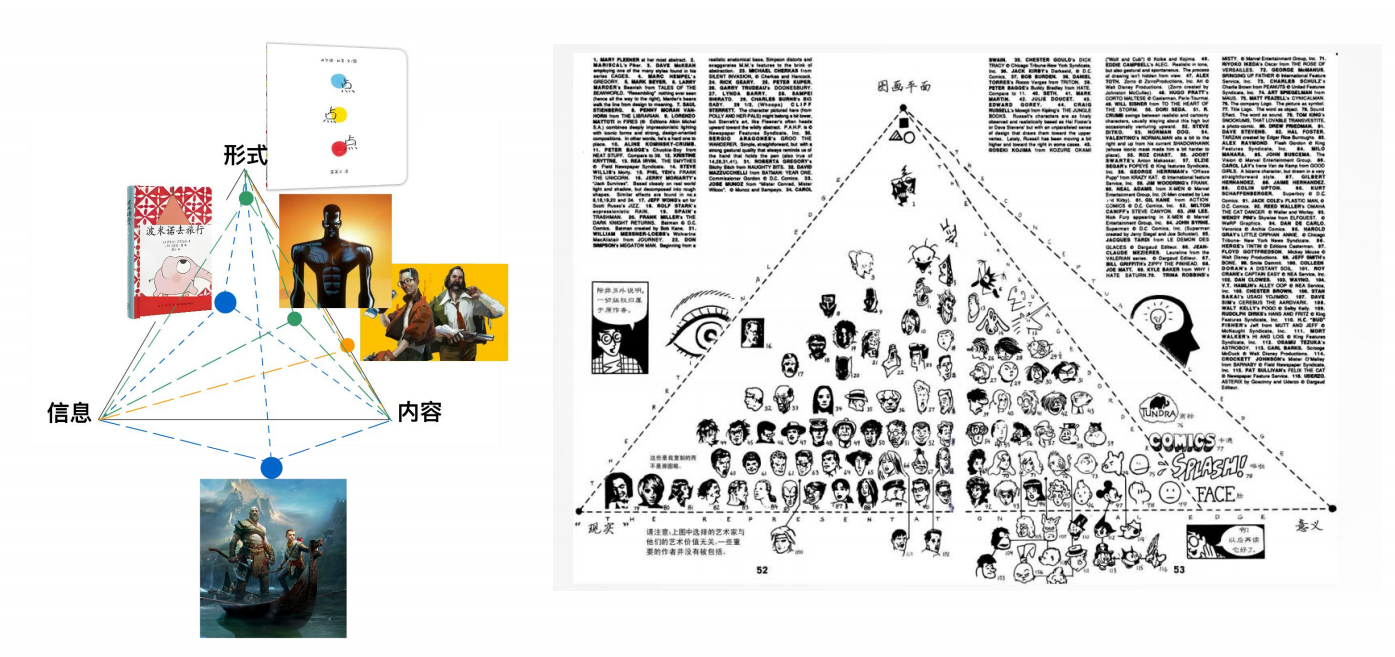

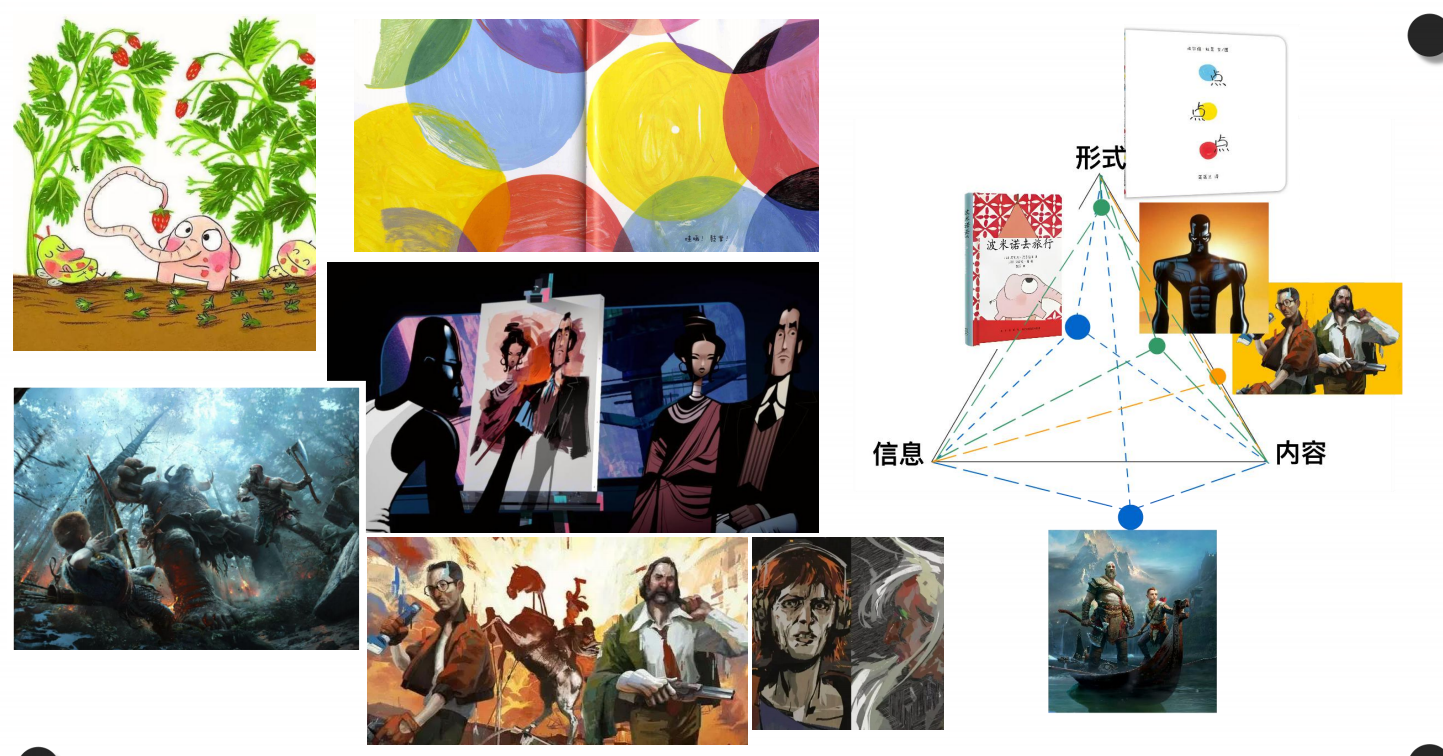

不要從具體的作品風格去理解作品,而是歸納到一起,看不同作品中,從寫實到抽象符號之間,他們到底有什麼樣的設計規律在裡面。

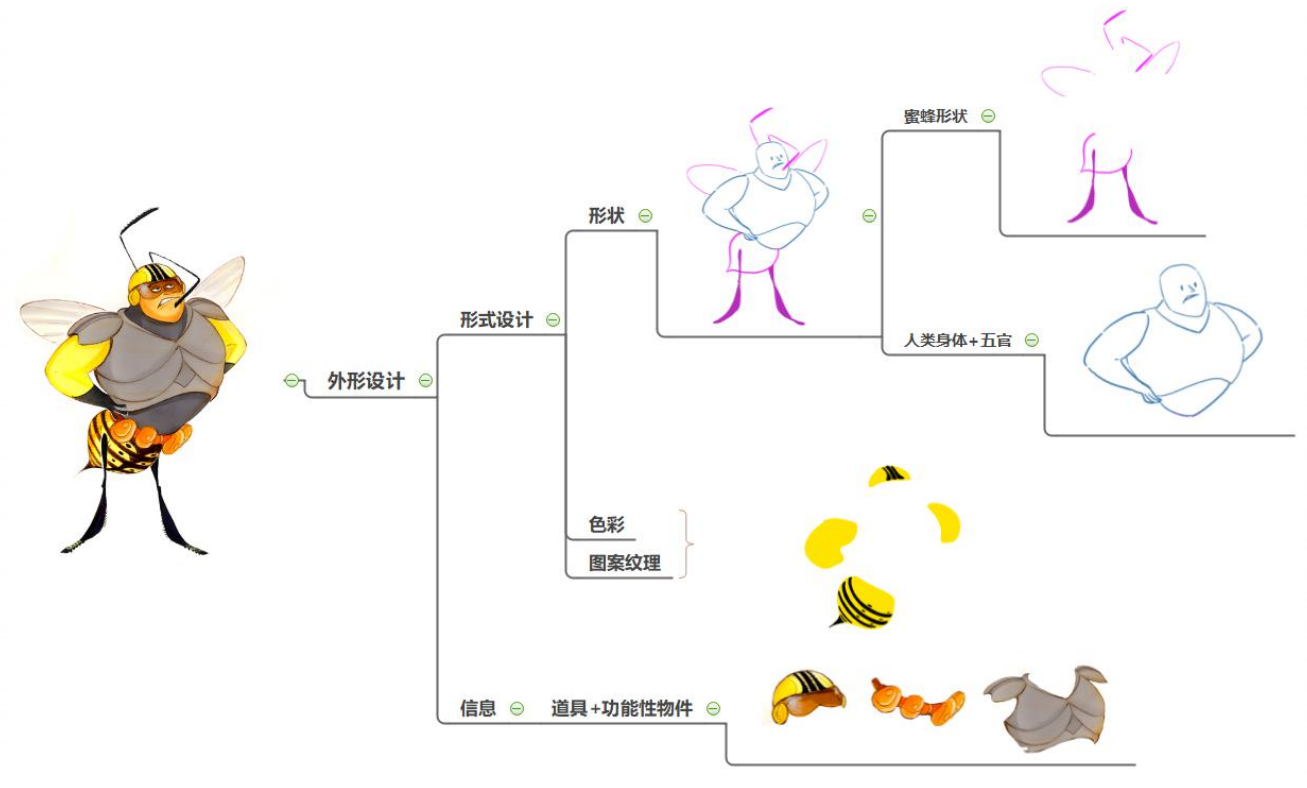

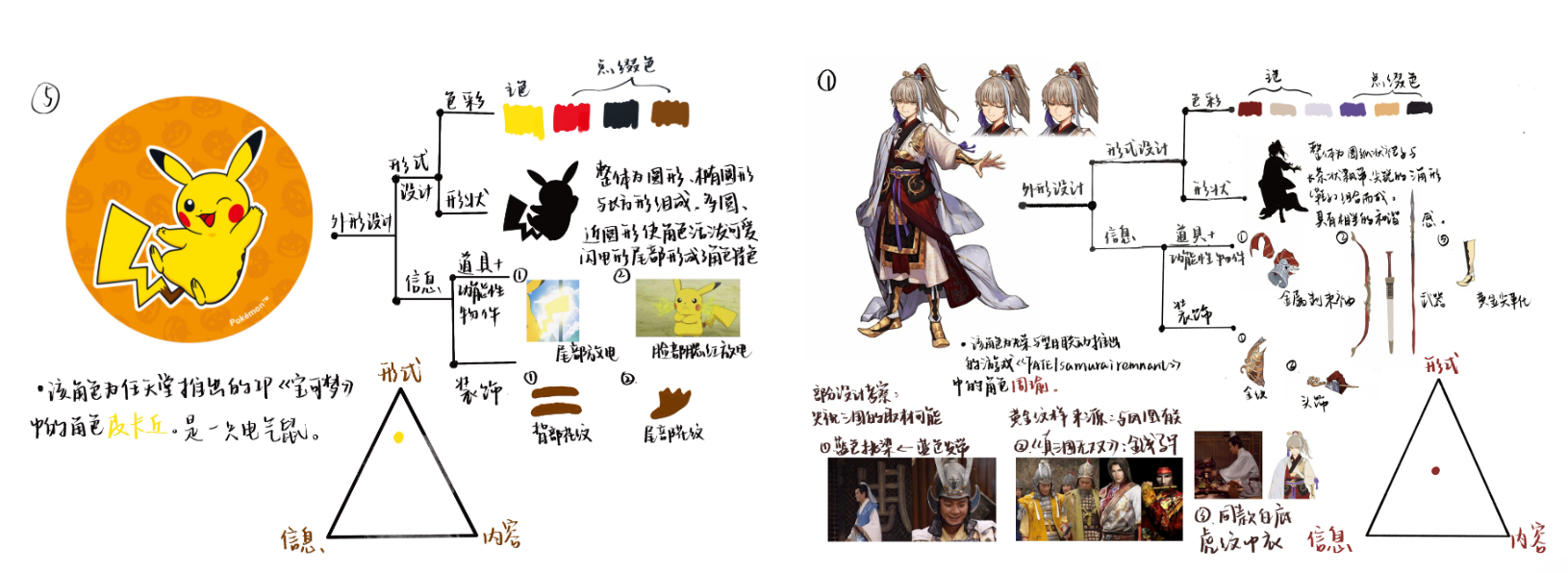

而在我後來的研究思考中,我總結出一條思路:無論什麼風格,它都是在形式、信息、內容三個維度去找對應點,最終形成一個特有風格的作品。而我靈感的來源是右圖這個漫畫的思維框架圖,這張圖的來源是美國知名漫畫理論學家斯科特·麥克勞德出版的一本漫畫普及書籍《理解漫畫》中的對於漫畫分類的一個三角解讀框架圖而來。

我簡單說明下什麼是形式、信息、內容。形式也就是我們常說的藝術視覺風格,視聽語言設計思路等手法。而信息,是每一個視覺設計語言對應要設計的對象,比如一個人,一個人戴的帽子,穿的衣服,這些都是明確告訴你一個信息。而內容就是囊括角色物件等元素的故事,和思想主題。而不管什麼風格形式的作品,是不是都逃不開這三元素。

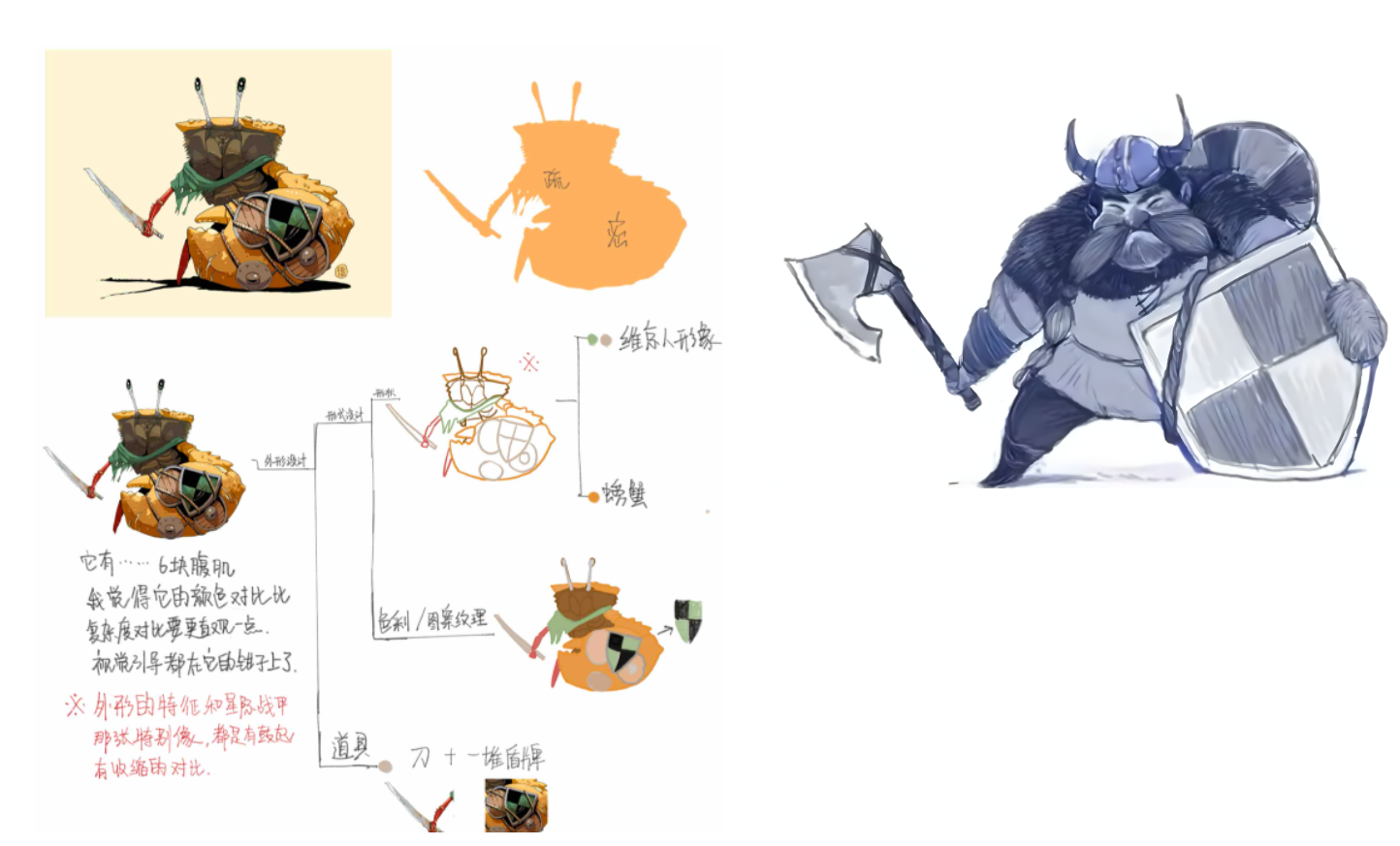

具體到一個角色設計,上圖這個蜜蜂人設計,

形式方面:

1:他是的設計思路是上半身的人加一個下半身的蜜蜂

2:他的色彩搭配和圖案紋理

信息方面:

頭盔 腰帶 盔甲 而信息大多都是體現這個角色的社會屬性和個人特徵的

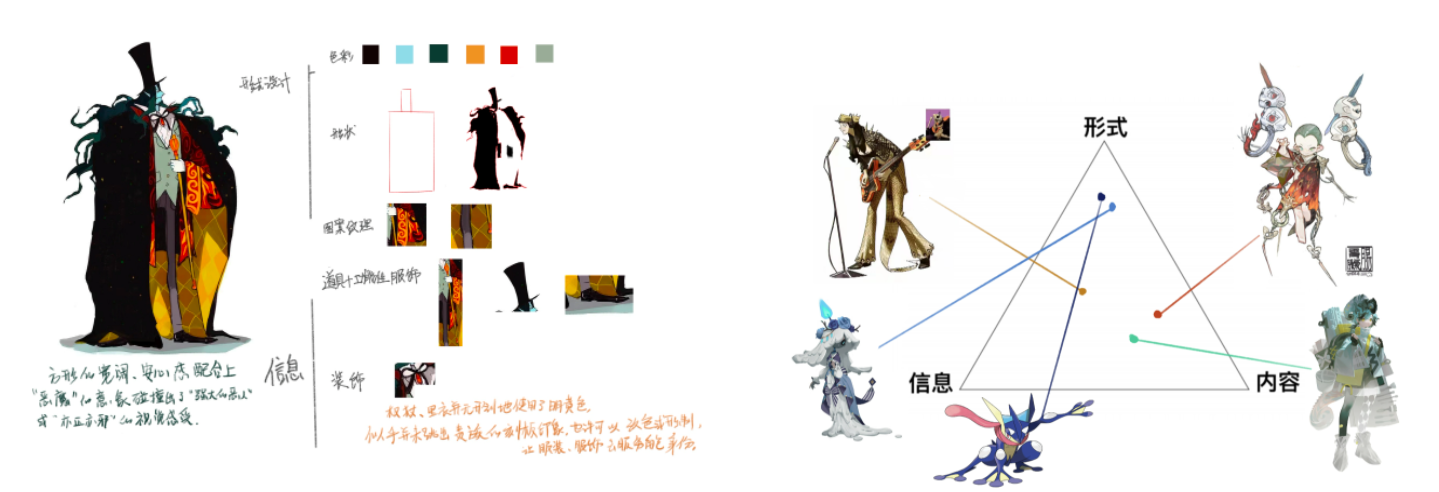

如果我們用這個思路套在另外一種風格的“蜜蜂人”上,是不是同樣可以這麼拆解出來?

最後,同樣的拆解思路,為什麼會出現不同方向的蜜蜂人設計?那就和你的內容有巨大的關係了,你的故事是類似於漫威的偏年輕人的方向。還是偏向於兒童向給孩子看的。內容的方向不同,決定了你的設計方向,但無論什麼方向,是不是都可以用這個框架模型來拆解和幫助你構思設計?

後來我讓學生的一個作業練習,就按照我的思路去拆解自己平時喜歡看的作品角色。

形式不變,變了信息細節,就可以從螃蟹變成胖胖維京人。

去年,我將這個認知體系做個小迭代,將《黑神話》這個熱點遊戲的設計做了個拆解延展:

廣智如果變換形式,就可以變成不同風格的廣智

同樣也適用於這個角色(這個角色叫什麼我竟然忘了,找了半天資料也沒找到,請廣大網友發發神通提醒一下我,哈哈!) 而我如果只變信息,也就是服裝道具細節搭配,是不是這個角色就換了不同的身份了,穿梭於《黑神話》《地平線》《戰神》之中,哈哈

而我完全不變形式,就是統一成一個樣式,只是變細節信息,不同的角色全部統一成一個形式,是不是就成了泡泡瑪特式的盲盒小人設計了。

2:用“無限遊戲”心態來做“有限遊戲”

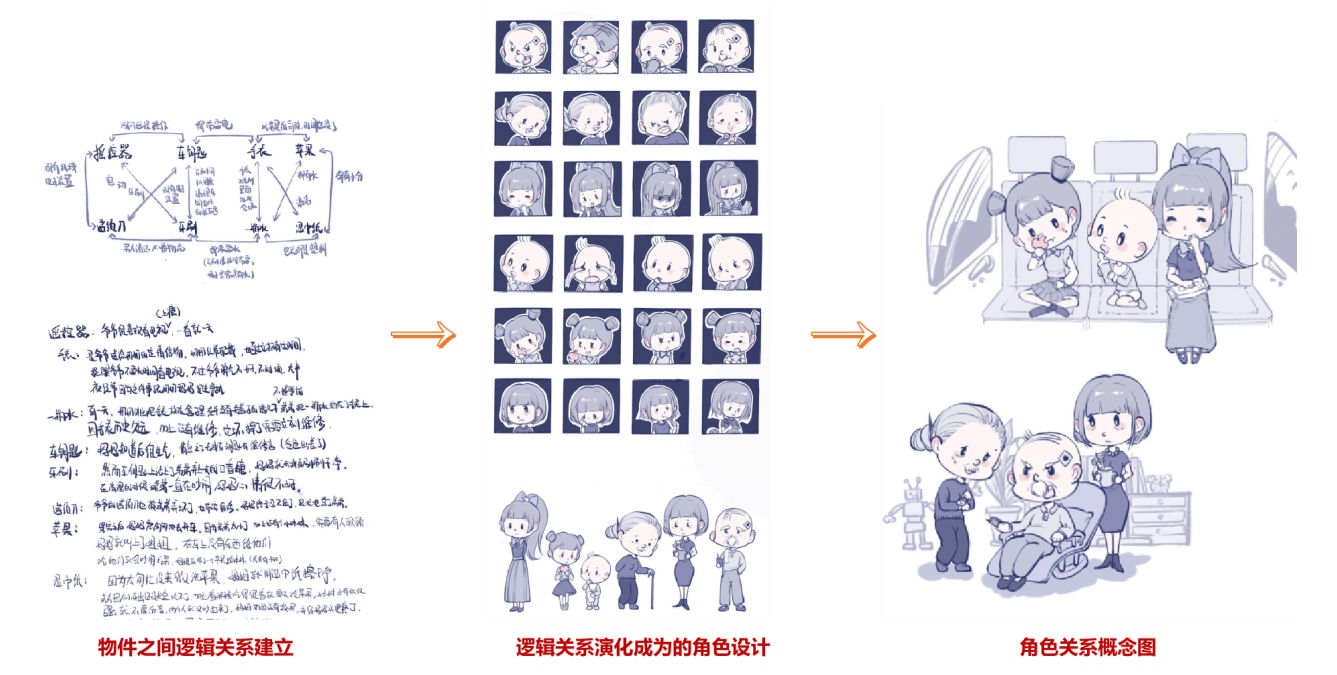

這部分教學,我設計了一套思維小練習的”無限遊戲“,就是不定義具體方向,隨即找了幾個看似不相關的道具,然後讓學生絞盡腦汁想他們之間聯繫,上圖是我自己寫的一個關聯。

然後,用想到物之間的關聯,遷移到角色之間的關係,這樣的設計出來的角色,就不是紙上談兵,他們之間都有邏輯聯繫。以下是我學生的關係式設計作業。

每個人設計的都能講出他們之間聯繫,並不是那種鬆散的模式化角色設計,就是為了設計刻意設計的性格。

這兩個階段完成後,我就開始從建立底層認知架構往現實性個人發展的“有限遊戲”導向轉換了。

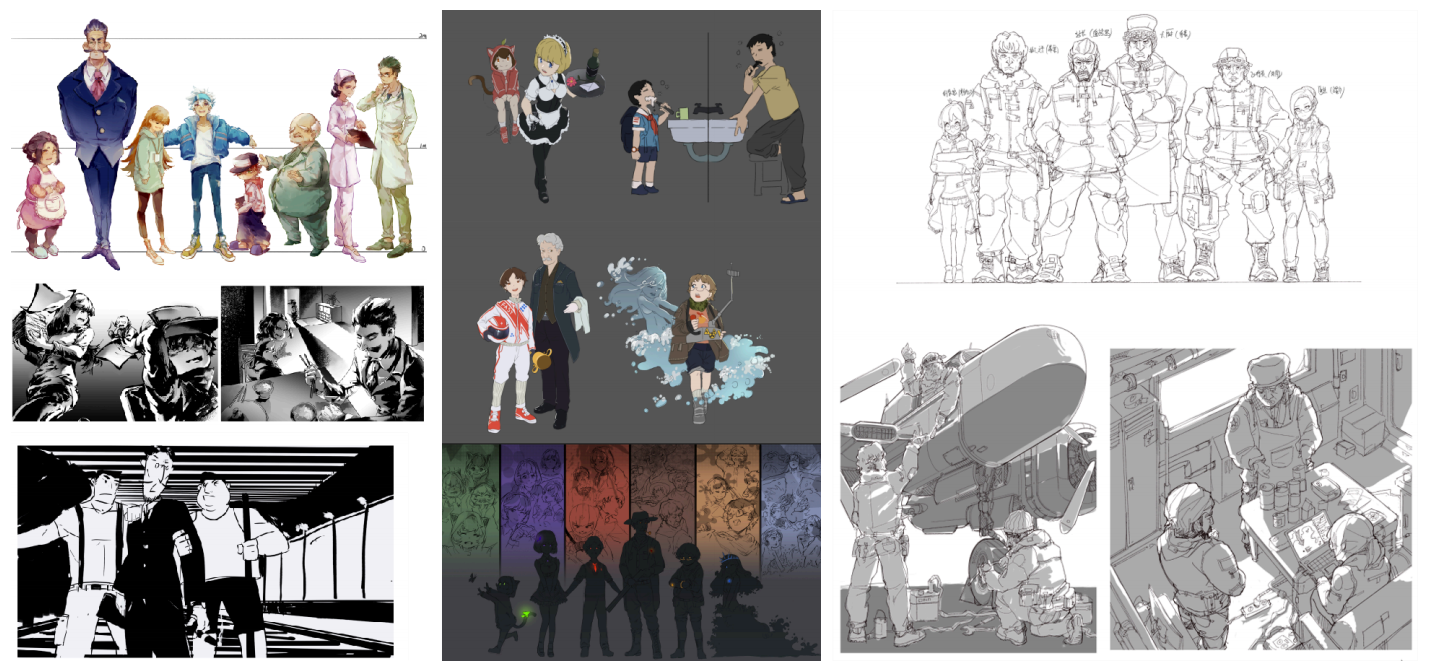

從大三開始,這會我開始著手讓他們務實一些了,我將我工作室的學生按照這幾年學生的大概去向分為了:考研、留學、工作三大類。分別設計了三大類的相關建議,信息查找資料方法,和不同方向的作品集設計思路。最後加上共同要面對的畢業創作+論文。然後讓學生自己開始做個人規劃,我來一起輔助給建議,具體問題分析,我開始了和大學生為自己未來規劃的“共創”。

4:儘自己所能,提供一些“遊戲裝備”

我平時有收集資源的習慣,基於我們專業,我在飛書上建了一個軟件資源庫,包括各種專業網站+軟件+Ai網站等

還有一些免費但不是特別好找的學習資源

還有一些雜七雜八的設定集資源:

目前我的大體框架就是這樣了,還有很多細節篇幅有限就不做過多介紹了,對了我還在B站更新了一個用認知思路去理解分鏡的專題視頻,有興趣的朋友也可以去看看。

我的分鏡專題視頻

查看詳情

有不足,我的能力也有欠缺。我一個人不可能把所有的東西都能代替了。但我覺得我這個思路最大的意義,是用“無限遊戲”的方式給學生們建立了理解不同“有限遊戲”的認知,然後一步步引導他們找到適合自己的“有限遊戲”賽道。而在此期間,他們就更加有目標有體系,有認知的會從別的老師那學到的更多的知識來武裝強大自己。

不能確定我的思路適合所有人,但是我能確定的是,適合這個思路的學生,一定會受益。而我這幾年最大成就感,是我這套思路,可能無法短期內有一個好看的“節課報告”,和教學“成果”,但每年畢業的學生,都會有私信留言感謝我的理念對他們的幫助,我覺得我的幫助,更多提現在的是個體成長髮展的幫助,而我還挺喜歡這樣的。

其實我前期的這些設計,理想主義角度講,其實在上大學就應該去涉及,但是應試升學的現實,很多人其實是在大學後才開始去補在大學前就可以建立的感受力和認知思維。這也是我為什麼還一直在帶小朋友,我其實也是在試,從小建立這些認知,真正到了大學的年齡,去體系化複雜化,去面對現實的時候,是不是會有很大的幫助與啟發,對人生是不是會有更多的選擇?

最後,我想想,我其實在“有限遊戲”的職業環境中,慢慢摸索和嘗試“無限遊戲”的可能。這期間,劉夢霏老師和老白的主題節目,對我來講,也是精神方面的極大鼓勵。因為我知道了,這世界上,是有不少人在嘗試突破,重建教育思維的,雖然不容易,但我們都在路上啊。