夢境與敘事

在討論這個理論之前,我想先引導各位來假設一個情境。

回想一下你上一次睡覺做夢, 不論他是一個好夢或是噩夢,如果你還記得一些夢境的碎片片段,嘗試用自己的語言能力來描述他。

你會發現一件事情——你在本能的以一種“順序”的方式來闡述這個夢境,但多數情況下你只能描述一個碎片或多個碎片。你甚至無法確定碎片彼此的時空關係,但你總是會認為說,OK這些碎片出現的方式有一定的先後順序,他至少跟隨著你做夢的時間段來進行變化——剛睡著時是什麼夢,睡一半時是什麼夢,快睡醒時是什麼夢。

夢總會在某個超出你想象的轉折裡醒來,你可能感覺他不太真實,或者可能感覺他突然間要“跳戲”,或者即將經歷那些“你沒有經歷過的事情”。

當然……也可能是因為這個

按照我們還是學生時代受到的訓練的影響,我們總會自然的以一種順序序列描述一個夢境的片段,直到夢境出現到一個“斷點”——也就是那些把你突然Pull Out的部分。

但你有沒有想過一個問題,作為“在一個夢境碎片裡”的你,在夢境中的體驗是什麼樣的?

你可能一開始會感覺到陌生,因為這是個你不太清楚的環境。隨後你會快速開始構建認知——這是哪兒?房間?室外?城市?我為什麼在這裡——我穿著什麼,手上有什麼,我周圍有什麼?我應該做什麼——嘗試在夢境裡邁出第一步,建立認知,獲取信息,最終得出結論,ok嘗試去做些什麼。

我們高度概括一下這一輪循環:認識環境,瞭解現狀,確定目標,開始行動

有沒有發現一點——這事兒很像你在打遊戲?

所以我們會發現,夢境和遊戲有幾個共同的特點:

- 同樣都會將你置於一個情境

- 同樣都需要你主動了解,構建當前環境的認知

- 同樣都會給你構建一個目標,當然這個目標有可能是你自己設計的,也可能是遊戲給予的(明確的引導點)

- 同樣都在等待玩家“做出行動”

- 以線性或者非線性的方式來推進你的流程體驗

也難怪好遊戲很容易讓人產生玩完以後做夢還在玩的體驗(笑

其實,最好的遊戲體驗就在人類本能之中

我們來回味一下某個經典的流程設計——《Half-life2》的”我們不去萊溫霍姆“關卡。

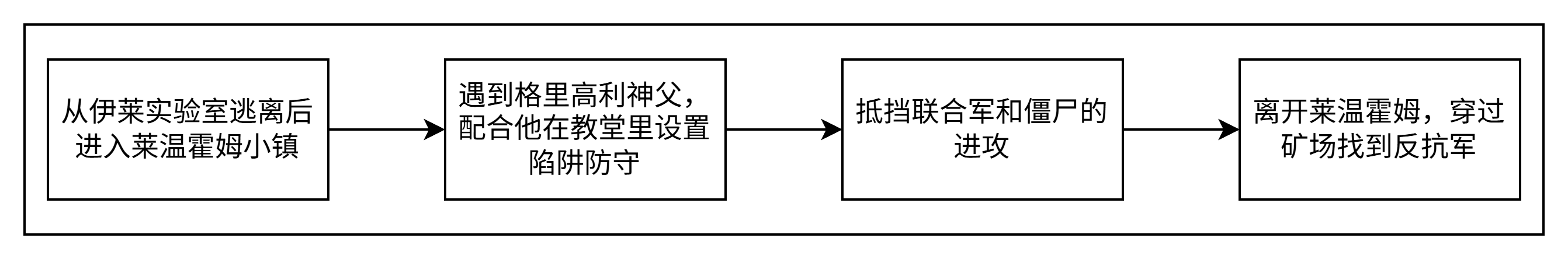

我們先來簡單的歸納一下萊溫霍姆這關的故事流程,設計訴求

故事流程:

玩家在聯合軍的襲擊中逃離伊萊實驗室後,需要穿過萊溫霍姆和反抗軍會合,期間你在格里高利神父的幫助下穿過了萊溫霍姆。

設計訴求:

一個戰鬥類型的關卡,玩家會在這裡和前面遇到的大多數怪物戰鬥

- 需要有一定的緊張感

- 重力槍在戰鬥中的應用教學

- 陷阱機關教學

- 聯合軍空襲襲擊居民區設定的擴展

如果我們僅以以上的信息做設計,那我們很可能會將整個流程設計成

嚴格來說,這段流程沒啥太大問題。

你可以在進入萊溫霍姆小鎮時安排一兩個伏擊橋段,格里高利神父帶人把你從重重圍困裡解救了出來。然後讓你在教堂區使用重力槍協助佈置各種陷阱,高潮是抵禦聯合軍蟲子和殭屍的一波又一波進攻,最終寡不敵眾的你被格里高利神父送進廢礦場,穿過礦場的你最終找到了反抗軍。

但玩家遊玩以後一定會發現一件事情——奇怪,我怎麼感覺故事在推著我走?

那麼,實際的萊溫霍姆關卡是怎麼展現這段流程的?

我們拿萊溫霍姆最經典的開場,鋸片教學這一小段來舉個例子。

首先,對於當前的玩家來說,萊溫霍姆關卡擁有一個初始情境:

“你剛從伊萊實驗室逃脫,現在要穿越萊溫霍姆。一片狼藉的城市環境印證了艾利克斯的那句話:最好別去萊溫霍姆。”

進入該情境的玩家大致提前擁有了如下的能力信息:

- 我擁有一些武器,來自我前面提供的流程

- 我知道我能夠搬運東西

- 重力槍可以用來吸附和發射一些東西

- 4.我能夠通過交互鍵和一些東西交互

但玩家此時並不知道自己在萊溫霍姆的目標是什麼,玩家可能只知道向前走,畢竟四周關卡都是封閉的,沒什麼可以前往探索的地方。所以玩家會嘗試前進——這是他基於環境做出的第一個決定,直到看到木屋,木屋邊上的油桶,和屋子裡面死掉的殭屍。

而擁有能力的玩家自然會開始嘗試對環境應用自己的能力,於是他可能會拿重力槍發射汽油桶來炸開房門,也可能用撬棍來敲碎房門的木板——但總而言之,他得進去。

當玩家進入房間後,遊戲給了他做出決定所應該產生的獎勵——一個看起來可以繼續往前走的路,只是門口橫了張桌子。

所以玩家大概會有兩種可能性——拿起桌子,或者跳上桌子。然後發現眼前有幾塊鋸片擋住了道路。

當然,由於萊溫霍姆這段設計過於經典,以至於我們都清楚這兒會發生什麼——你主動拿起重力槍想要搬走鋸片,然後刷新殭屍把你嚇一跳,你本能的發射鋸片把殭屍鋸成兩半,於是你突然間得到了新的信息——鋸片可以在重力槍的幫助下擊殺殭屍。隨後你走出房間,發現了新的旋轉鋸片機關,遂開始了新的教學。

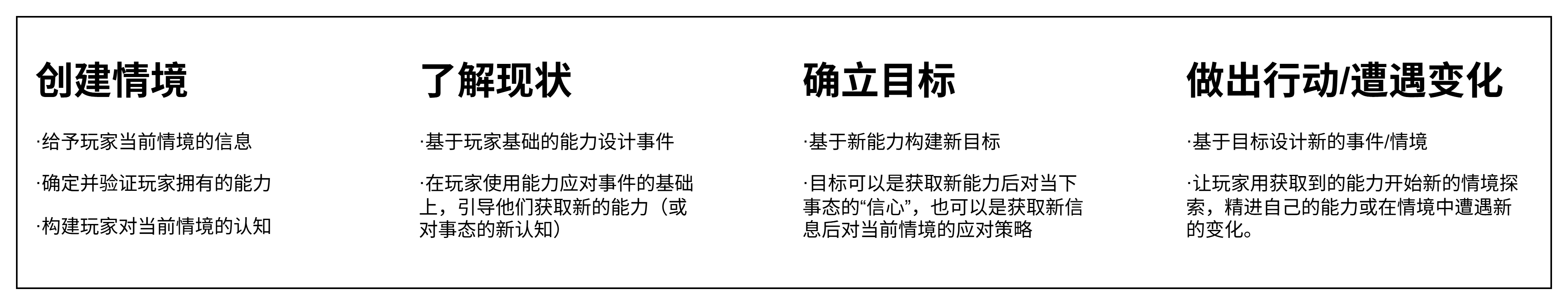

事實上,整個萊溫霍姆關卡,都在遵循一個循環來設計:

你會發現,這是一個基於“玩家驅動”的模型,玩家依照經驗對環境做出判斷,並在環境接觸的過程中獲取新的信息/能力,在能力/信息給到的驅動力下構建目標,並使用能力/信息來應對新的環境。

這其實就是人類在應對事物時的本能行為,不論你是在學習,還是在遊玩遊戲,亦或者是在和別人接觸的過程中,你都會用到這套模型。

既然如此,為什麼我們還是會有“被推著走”的感覺?

我這幾年經常看到一些論調——“現在的遊戲沒以前那麼好玩了”。

這看似是一種“懷古傷今”式的固定句式,但放在遊戲上,我確實會注意到一些實打實的現象。

比如你會發現,現在很多人會提到一個名詞——“番劇式遊戲”,通常指那些“內容向服務型遊戲”。

比如你可能會發現,現在的遊戲幾乎在“濫用”過場動畫——角色的劇情敘事部分需要放CS,角色的戰鬥高光橋段需要放CS。而一個項目證明自己有錢的方式是——好吧,大量的CS和做的很像CS的即時演算Timeline/Dialogue show

蛋疼的是,這其實不是老中一家的問題,老外也在玩Absolute Cinema的梗(雖然其實不是一種貶義),或者是討論為什麼CutScene變得越來越多。甚至你能夠看到很多直播主在玩遊戲時總會有人指責“XXX遊戲的對話為什麼這麼多。”

我們老在說遊戲是一門交互的藝術,遊戲相對於其他類型的文娛作品而言擁有絕對意義上的交互特性。不論你是打開電腦或主機玩遊戲;還是參與某個線下活動,主持人跟你說接下來是個遊戲環節;亦或者你因為作惡多端不小心被豎鋸大爺綁架了他說要跟你“玩個遊戲”——他的本質上都是一個你需要參與交互的“挑戰”。他本不應該被套以“番劇式體驗”這種實在是有些“本末倒置”的說法的。

當然……主要一部分原因還是在於……現在雲玩家確實比較多……他們是不參與到遊戲的交互裡的。

對於業內,大家對於這種現象會有一個結論——設計出來的流程不夠討喜。但不討喜的理由千奇百怪,有的會認為自己播片做的不夠寫實,有的會認為自己的劇本寫的不夠出色,有的認為自己小遊戲塞的不夠多。

以至於業內開始出現一些詭異的行為——比如打了很多年的圖形表現戰爭,比如大家都開始上各種CS,上即時演算動捕,沒有能力或者項目底層一坨屎的就開始糾結什麼“靜態站位和靜態鏡頭構圖”。

這也變相導致了……很多玩家現在對gameplay沒啥感知,更多的是看個故事……甚至連故事都不看,只是看個劇情高潮點,煽動到自己就淚眼婆娑一下。

對於看過我在站裡發的任務相關文章的人都知道,我會喜歡強調一個詞——任務節奏。

我以前自認為我把任務節奏講的很明白了——一個基於當前任務橋段和任務內玩法挑戰的一種編排方式。

但如果你現在能夠迅速回想起你玩過的新手教程體驗最糟糕的遊戲,你立馬就能跳起來反駁我上面說的那句話——那些遊戲也有玩法挑戰,也有劇情流程,為啥我的體驗還是很蛋疼。

所以,彌補一下我之前提出的那個理論。

任務節奏的設計的本質,是一種基於我上面提到的“玩家驅動”模型編排出來的多個循環的組合。

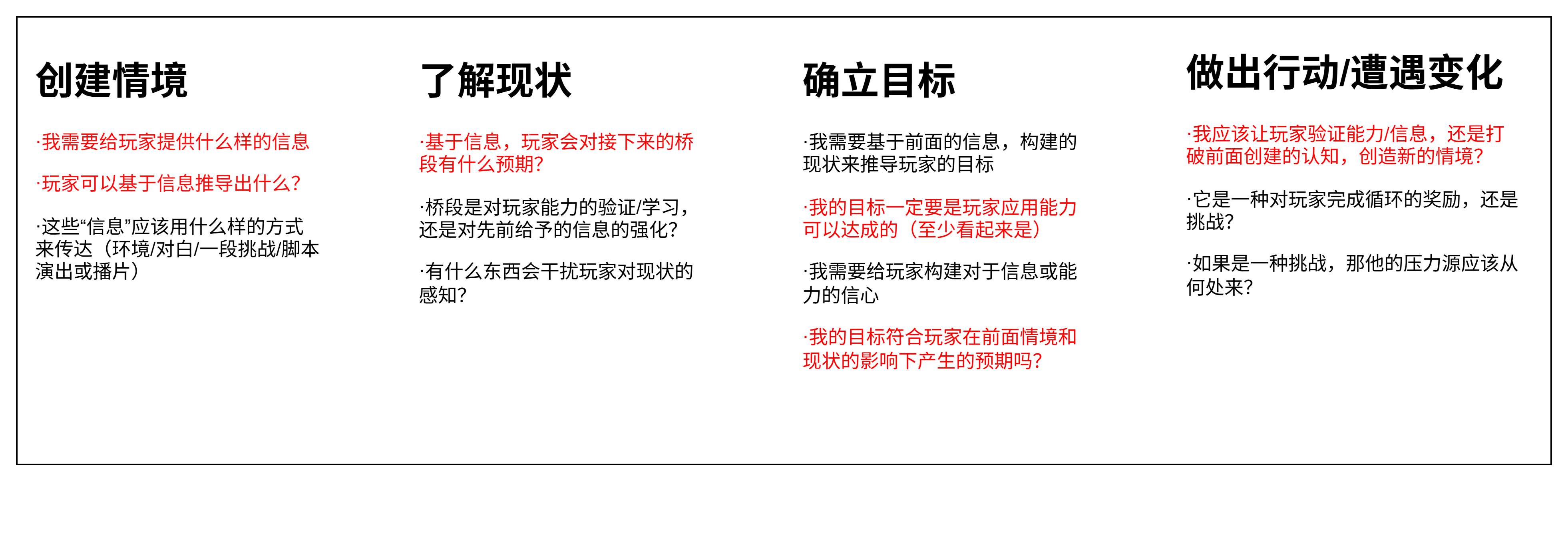

我們可以將上面那個模型做成一個自查用的問答圖,如下:

在這張圖裡,真正主導節奏變化的,是“情境”和“現狀”的類型區分,以及情境與情境之間的遞進/顛覆關係。

舉個例子:

BT-7274和你一同被頂尖獵殺者抓獲,BT為了保護你最終交出了聖櫃,並希望你能夠拿著鐵馭應急工具離開這裡。

這些是玩家當前的情境,作為整個任務流程一開始給到玩家的信息,他讓玩家快速明白當前發生了什麼,自己當前的目標是什麼。

你打開鐵馭應急工具,從裡面找到了BT的智慧核心,和一把智慧型手槍, 你需要藉助這樣東西和反抗軍匯合。遊戲適當的給你創造了一個當前的目標——生存。迴避。反擊。逃脫。

這些是基於情境演繹的現狀,玩家在現狀中獲取到了能力——一把智慧型手槍。這將成為自己能夠用的最為趁手的工具。隨後遊戲創造了一個符合玩家當前預期的目標:帶著BT的核心殺出去。

隨後你用匕首發出信號,帶著手槍一路殺出去。跑圖流程中,你聽到反抗軍正在焦急的嘗試聯繫自己,莎拉布裡格斯指揮官在公共頻道呼叫自己的名字,告訴你一切還沒有結束,她帶著新泰坦來了,你只需要殺出去就能夠挽救一切。她在路上引導你前進,你的運氣不錯,所有有能殺的敵人的路線都是正確的路線,你很自然的逃了出去。

基於當前目標,玩家做出了行動,在行動過程中,遊戲不斷強化這個目標——不論是通過CV的表演,還是途中遇到的敵人,亦或者是當前流程的地圖設計,各個音頻引導點的設計,都在強化你對這個目標達成的意願和情緒。

最終你和遊戲一同達成了這個目標,進入了新的情境——你的泰坦到了,你裝上了BT-7274的核心,現在是時候拯救一切了。

所以有一說一,活該《泰坦隕落2》的劇情能被這麼多玩家記一輩子。

而所謂的被故事推著走,通常都發生在“情境給到的信息不足”,“玩家獲取的能力/信息和情境關聯太弱”,“驗證玩家能力/信息的目標不符合玩家基於情境和現狀達成的本能預期”這幾個橋段上。因為玩家對當前環境的認知與創作者不符,導致玩家幾乎在無法產生反應的情況下就被故事推著繼續前進,才感覺自己被故事“推著走”。

久而久之,符合自己想法或認知的部分越來越少,故事就變得越來越脫離玩家想象,進而從一個直接的操作者變成了故事的進度條,也就開始“嫌棄”操作的部分,轉而變成了故事的“閱讀者”。

最終要麼只能記住劇情的爆點,要麼完全記不住,對劇情無感,然後開始Skip。

我其實可以說一句暴論:很多真正的“互動式電影”遊戲,在體驗的設計上,反而比一些擁有GamePlay的遊戲來的更加優秀。他們會利用一些非常符合玩家直覺的交互行為,來讓滿足玩家對情境的理解,對新能力的使用,並且以此對環境產生反應。

本該是真正的“推著玩家走”的遊戲類型,因為設計符合玩家對於情境和目標的構建,反而成為了能夠讓玩家有很強的互動感的類型,最終成為了“互動式遊戲”。

人類天生就會玩遊戲

所以其實,縱觀我寫的這些個任務設計理論,你其實可以構建出這樣一個模型。

從任務劇情的角度上,你的設計需要圍繞著“事件”,創造各種各樣的“情境”,確定好情境中角色的“行為和動機”。

從任務節奏的角度上,你的設計需要思考如何構建“基於玩家驅動的模型”。玩家如何認識情境, 從情境中獲取到什麼樣的信息或能力,如何驗證自己的信息或能力,構建和玩家當前想象一致的目標/共識,最終用下一個情境驗證玩家的認知,或顛覆玩家的認知。

從敘事技巧的角度上,你需要思考信息的密度和強度。什麼樣的信息或者能力,需要用什麼樣的方式來進行表達;什麼事情是可以讓玩家基於本能來學習,什麼信息是我需要通過教學或對白來展現給玩家;什麼東西需要我利用環境做表達,什麼東西則需要寄託給CV或CS來做表演。

在設計的過程中,你需要錨定一個目標,你希望讓哪些類型的玩家產生什麼樣的反應,什麼樣的玩家會做什麼,你為此做了哪些準備來匹配他們的預期。

任務設計的理論部分其實就這麼簡單,因為他真正重要的是“你不斷的通過嘗試和測試來確定符合你當前情境下的任務節奏”。

是的,任務設計的本身就是在進行一場遊戲。

基於一種預期進行嘗試,用各種技巧和想法來填充你的預期設計,然後丟進Playtest環節,觀察你認為的“那類”測試人員的反應是否符合你的預期,並針對性的做出調整和修改。

人類天生就會玩遊戲,因為遊戲本身是人類面對現實環境的一種模擬。人類通過這種模擬的方式來學習如何應對環境, 或構建心理認知,或構建應對策略,或瞭解環境對自己可能產生的影響。

夢境本質上就是一個碎片化的遊戲體驗,你在夢境裡瞬時的意志決定了你的行為和即將獲得的體驗,而夢境會對你的行為產生反應,並做出對應的ReAction。如果夢境違背了你的認知,那麼你就會從夢中醒來。

就像你體驗到任務設計糟糕的遊戲,被迫從那種沉浸的體驗一下子跳出來的感覺一樣。