梦境与叙事

在讨论这个理论之前,我想先引导各位来假设一个情境。

回想一下你上一次睡觉做梦, 不论他是一个好梦或是噩梦,如果你还记得一些梦境的碎片片段,尝试用自己的语言能力来描述他。

你会发现一件事情——你在本能的以一种“顺序”的方式来阐述这个梦境,但多数情况下你只能描述一个碎片或多个碎片。你甚至无法确定碎片彼此的时空关系,但你总是会认为说,OK这些碎片出现的方式有一定的先后顺序,他至少跟随着你做梦的时间段来进行变化——刚睡着时是什么梦,睡一半时是什么梦,快睡醒时是什么梦。

梦总会在某个超出你想象的转折里醒来,你可能感觉他不太真实,或者可能感觉他突然间要“跳戏”,或者即将经历那些“你没有经历过的事情”。

当然……也可能是因为这个

按照我们还是学生时代受到的训练的影响,我们总会自然的以一种顺序序列描述一个梦境的片段,直到梦境出现到一个“断点”——也就是那些把你突然Pull Out的部分。

但你有没有想过一个问题,作为“在一个梦境碎片里”的你,在梦境中的体验是什么样的?

你可能一开始会感觉到陌生,因为这是个你不太清楚的环境。随后你会快速开始构建认知——这是哪儿?房间?室外?城市?我为什么在这里——我穿着什么,手上有什么,我周围有什么?我应该做什么——尝试在梦境里迈出第一步,建立认知,获取信息,最终得出结论,ok尝试去做些什么。

我们高度概括一下这一轮循环:认识环境,了解现状,确定目标,开始行动

有没有发现一点——这事儿很像你在打游戏?

所以我们会发现,梦境和游戏有几个共同的特点:

- 同样都会将你置于一个情境

- 同样都需要你主动了解,构建当前环境的认知

- 同样都会给你构建一个目标,当然这个目标有可能是你自己设计的,也可能是游戏给予的(明确的引导点)

- 同样都在等待玩家“做出行动”

- 以线性或者非线性的方式来推进你的流程体验

也难怪好游戏很容易让人产生玩完以后做梦还在玩的体验(笑

其实,最好的游戏体验就在人类本能之中

我们来回味一下某个经典的流程设计——《Half-life2》的”我们不去莱温霍姆“关卡。

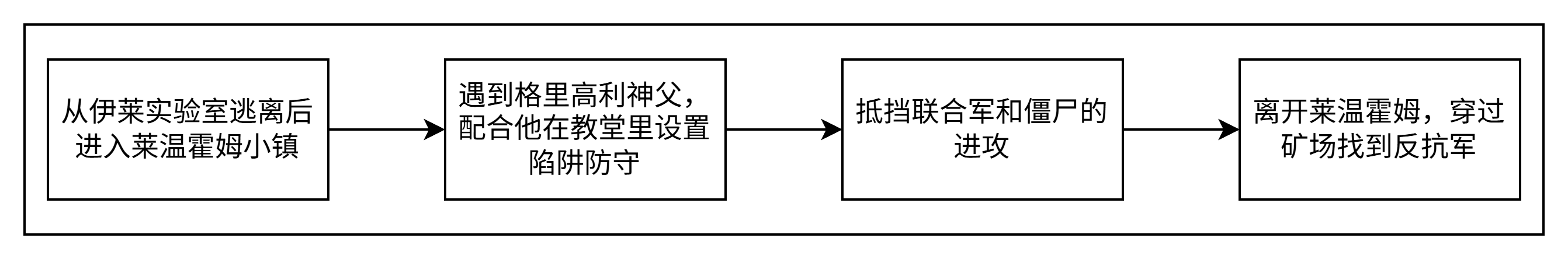

我们先来简单的归纳一下莱温霍姆这关的故事流程,设计诉求

故事流程:

玩家在联合军的袭击中逃离伊莱实验室后,需要穿过莱温霍姆和反抗军会合,期间你在格里高利神父的帮助下穿过了莱温霍姆。

设计诉求:

一个战斗类型的关卡,玩家会在这里和前面遇到的大多数怪物战斗

- 需要有一定的紧张感

- 重力枪在战斗中的应用教学

- 陷阱机关教学

- 联合军空袭袭击居民区设定的扩展

如果我们仅以以上的信息做设计,那我们很可能会将整个流程设计成

严格来说,这段流程没啥太大问题。

你可以在进入莱温霍姆小镇时安排一两个伏击桥段,格里高利神父带人把你从重重围困里解救了出来。然后让你在教堂区使用重力枪协助布置各种陷阱,高潮是抵御联合军虫子和僵尸的一波又一波进攻,最终寡不敌众的你被格里高利神父送进废矿场,穿过矿场的你最终找到了反抗军。

但玩家游玩以后一定会发现一件事情——奇怪,我怎么感觉故事在推着我走?

那么,实际的莱温霍姆关卡是怎么展现这段流程的?

我们拿莱温霍姆最经典的开场,锯片教学这一小段来举个例子。

首先,对于当前的玩家来说,莱温霍姆关卡拥有一个初始情境:

“你刚从伊莱实验室逃脱,现在要穿越莱温霍姆。一片狼藉的城市环境印证了艾利克斯的那句话:最好别去莱温霍姆。”

进入该情境的玩家大致提前拥有了如下的能力信息:

- 我拥有一些武器,来自我前面提供的流程

- 我知道我能够搬运东西

- 重力枪可以用来吸附和发射一些东西

- 4.我能够通过交互键和一些东西交互

但玩家此时并不知道自己在莱温霍姆的目标是什么,玩家可能只知道向前走,毕竟四周关卡都是封闭的,没什么可以前往探索的地方。所以玩家会尝试前进——这是他基于环境做出的第一个决定,直到看到木屋,木屋边上的油桶,和屋子里面死掉的僵尸。

而拥有能力的玩家自然会开始尝试对环境应用自己的能力,于是他可能会拿重力枪发射汽油桶来炸开房门,也可能用撬棍来敲碎房门的木板——但总而言之,他得进去。

当玩家进入房间后,游戏给了他做出决定所应该产生的奖励——一个看起来可以继续往前走的路,只是门口横了张桌子。

所以玩家大概会有两种可能性——拿起桌子,或者跳上桌子。然后发现眼前有几块锯片挡住了道路。

当然,由于莱温霍姆这段设计过于经典,以至于我们都清楚这儿会发生什么——你主动拿起重力枪想要搬走锯片,然后刷新僵尸把你吓一跳,你本能的发射锯片把僵尸锯成两半,于是你突然间得到了新的信息——锯片可以在重力枪的帮助下击杀僵尸。随后你走出房间,发现了新的旋转锯片机关,遂开始了新的教学。

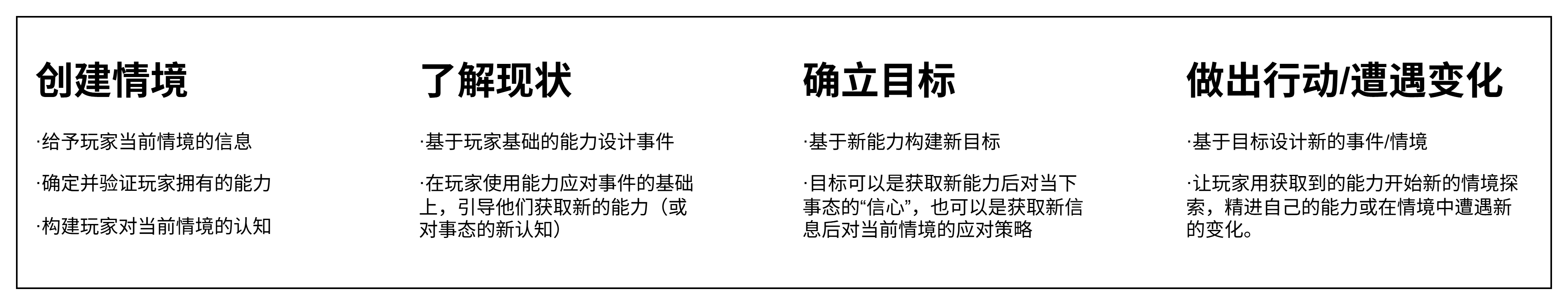

事实上,整个莱温霍姆关卡,都在遵循一个循环来设计:

你会发现,这是一个基于“玩家驱动”的模型,玩家依照经验对环境做出判断,并在环境接触的过程中获取新的信息/能力,在能力/信息给到的驱动力下构建目标,并使用能力/信息来应对新的环境。

这其实就是人类在应对事物时的本能行为,不论你是在学习,还是在游玩游戏,亦或者是在和别人接触的过程中,你都会用到这套模型。

既然如此,为什么我们还是会有“被推着走”的感觉?

我这几年经常看到一些论调——“现在的游戏没以前那么好玩了”。

这看似是一种“怀古伤今”式的固定句式,但放在游戏上,我确实会注意到一些实打实的现象。

比如你会发现,现在很多人会提到一个名词——“番剧式游戏”,通常指那些“内容向服务型游戏”。

比如你可能会发现,现在的游戏几乎在“滥用”过场动画——角色的剧情叙事部分需要放CS,角色的战斗高光桥段需要放CS。而一个项目证明自己有钱的方式是——好吧,大量的CS和做的很像CS的即时演算Timeline/Dialogue show

蛋疼的是,这其实不是老中一家的问题,老外也在玩Absolute Cinema的梗(虽然其实不是一种贬义),或者是讨论为什么CutScene变得越来越多。甚至你能够看到很多直播主在玩游戏时总会有人指责“XXX游戏的对话为什么这么多。”

我们老在说游戏是一门交互的艺术,游戏相对于其他类型的文娱作品而言拥有绝对意义上的交互特性。不论你是打开电脑或主机玩游戏;还是参与某个线下活动,主持人跟你说接下来是个游戏环节;亦或者你因为作恶多端不小心被竖锯大爷绑架了他说要跟你“玩个游戏”——他的本质上都是一个你需要参与交互的“挑战”。他本不应该被套以“番剧式体验”这种实在是有些“本末倒置”的说法的。

当然……主要一部分原因还是在于……现在云玩家确实比较多……他们是不参与到游戏的交互里的。

对于业内,大家对于这种现象会有一个结论——设计出来的流程不够讨喜。但不讨喜的理由千奇百怪,有的会认为自己播片做的不够写实,有的会认为自己的剧本写的不够出色,有的认为自己小游戏塞的不够多。

以至于业内开始出现一些诡异的行为——比如打了很多年的图形表现战争,比如大家都开始上各种CS,上即时演算动捕,没有能力或者项目底层一坨屎的就开始纠结什么“静态站位和静态镜头构图”。

这也变相导致了……很多玩家现在对gameplay没啥感知,更多的是看个故事……甚至连故事都不看,只是看个剧情高潮点,煽动到自己就泪眼婆娑一下。

对于看过我在站里发的任务相关文章的人都知道,我会喜欢强调一个词——任务节奏。

我以前自认为我把任务节奏讲的很明白了——一个基于当前任务桥段和任务内玩法挑战的一种编排方式。

但如果你现在能够迅速回想起你玩过的新手教程体验最糟糕的游戏,你立马就能跳起来反驳我上面说的那句话——那些游戏也有玩法挑战,也有剧情流程,为啥我的体验还是很蛋疼。

所以,弥补一下我之前提出的那个理论。

任务节奏的设计的本质,是一种基于我上面提到的“玩家驱动”模型编排出来的多个循环的组合。

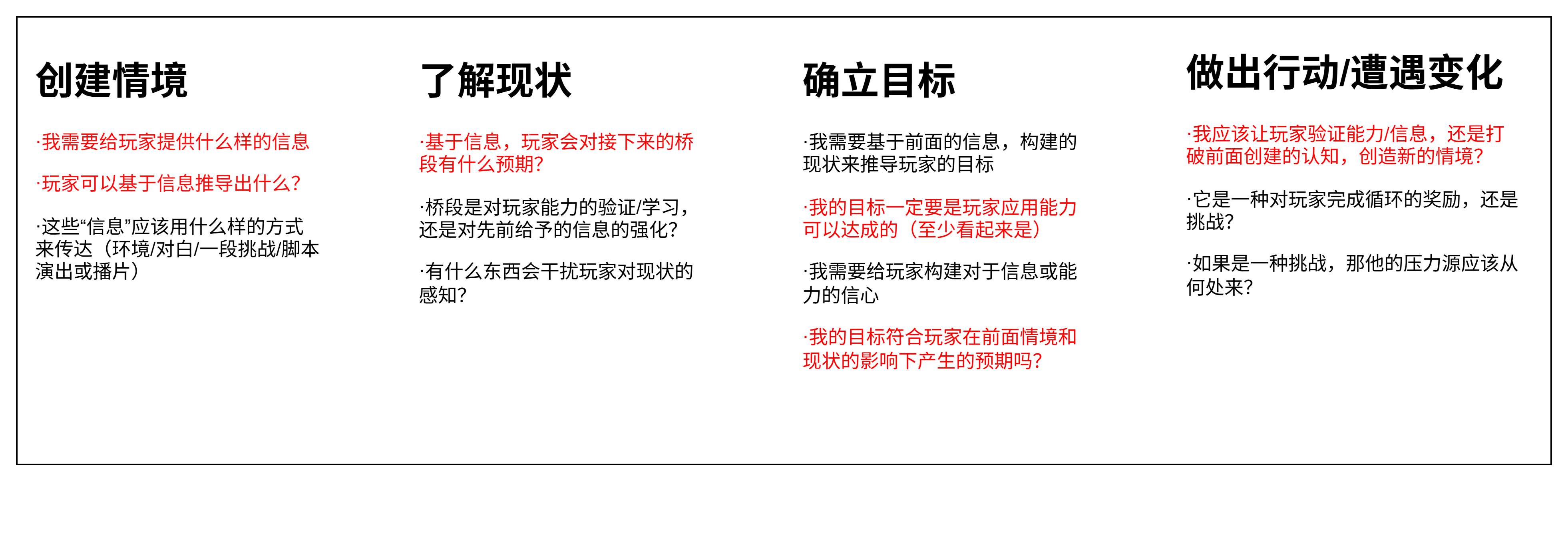

我们可以将上面那个模型做成一个自查用的问答图,如下:

在这张图里,真正主导节奏变化的,是“情境”和“现状”的类型区分,以及情境与情境之间的递进/颠覆关系。

举个例子:

BT-7274和你一同被顶尖猎杀者抓获,BT为了保护你最终交出了圣柜,并希望你能够拿着铁驭应急工具离开这里。

这些是玩家当前的情境,作为整个任务流程一开始给到玩家的信息,他让玩家快速明白当前发生了什么,自己当前的目标是什么。

你打开铁驭应急工具,从里面找到了BT的智慧核心,和一把智慧型手枪, 你需要借助这样东西和反抗军汇合。游戏适当的给你创造了一个当前的目标——生存。回避。反击。逃脱。

这些是基于情境演绎的现状,玩家在现状中获取到了能力——一把智慧型手枪。这将成为自己能够用的最为趁手的工具。随后游戏创造了一个符合玩家当前预期的目标:带着BT的核心杀出去。

随后你用匕首发出信号,带着手枪一路杀出去。跑图流程中,你听到反抗军正在焦急的尝试联系自己,莎拉布里格斯指挥官在公共频道呼叫自己的名字,告诉你一切还没有结束,她带着新泰坦来了,你只需要杀出去就能够挽救一切。她在路上引导你前进,你的运气不错,所有有能杀的敌人的路线都是正确的路线,你很自然的逃了出去。

基于当前目标,玩家做出了行动,在行动过程中,游戏不断强化这个目标——不论是通过CV的表演,还是途中遇到的敌人,亦或者是当前流程的地图设计,各个音频引导点的设计,都在强化你对这个目标达成的意愿和情绪。

最终你和游戏一同达成了这个目标,进入了新的情境——你的泰坦到了,你装上了BT-7274的核心,现在是时候拯救一切了。

所以有一说一,活该《泰坦陨落2》的剧情能被这么多玩家记一辈子。

而所谓的被故事推着走,通常都发生在“情境给到的信息不足”,“玩家获取的能力/信息和情境关联太弱”,“验证玩家能力/信息的目标不符合玩家基于情境和现状达成的本能预期”这几个桥段上。因为玩家对当前环境的认知与创作者不符,导致玩家几乎在无法产生反应的情况下就被故事推着继续前进,才感觉自己被故事“推着走”。

久而久之,符合自己想法或认知的部分越来越少,故事就变得越来越脱离玩家想象,进而从一个直接的操作者变成了故事的进度条,也就开始“嫌弃”操作的部分,转而变成了故事的“阅读者”。

最终要么只能记住剧情的爆点,要么完全记不住,对剧情无感,然后开始Skip。

我其实可以说一句暴论:很多真正的“互动式电影”游戏,在体验的设计上,反而比一些拥有GamePlay的游戏来的更加优秀。他们会利用一些非常符合玩家直觉的交互行为,来让满足玩家对情境的理解,对新能力的使用,并且以此对环境产生反应。

本该是真正的“推着玩家走”的游戏类型,因为设计符合玩家对于情境和目标的构建,反而成为了能够让玩家有很强的互动感的类型,最终成为了“互动式游戏”。

人类天生就会玩游戏

所以其实,纵观我写的这些个任务设计理论,你其实可以构建出这样一个模型。

从任务剧情的角度上,你的设计需要围绕着“事件”,创造各种各样的“情境”,确定好情境中角色的“行为和动机”。

从任务节奏的角度上,你的设计需要思考如何构建“基于玩家驱动的模型”。玩家如何认识情境, 从情境中获取到什么样的信息或能力,如何验证自己的信息或能力,构建和玩家当前想象一致的目标/共识,最终用下一个情境验证玩家的认知,或颠覆玩家的认知。

从叙事技巧的角度上,你需要思考信息的密度和强度。什么样的信息或者能力,需要用什么样的方式来进行表达;什么事情是可以让玩家基于本能来学习,什么信息是我需要通过教学或对白来展现给玩家;什么东西需要我利用环境做表达,什么东西则需要寄托给CV或CS来做表演。

在设计的过程中,你需要锚定一个目标,你希望让哪些类型的玩家产生什么样的反应,什么样的玩家会做什么,你为此做了哪些准备来匹配他们的预期。

任务设计的理论部分其实就这么简单,因为他真正重要的是“你不断的通过尝试和测试来确定符合你当前情境下的任务节奏”。

是的,任务设计的本身就是在进行一场游戏。

基于一种预期进行尝试,用各种技巧和想法来填充你的预期设计,然后丢进Playtest环节,观察你认为的“那类”测试人员的反应是否符合你的预期,并针对性的做出调整和修改。

人类天生就会玩游戏,因为游戏本身是人类面对现实环境的一种模拟。人类通过这种模拟的方式来学习如何应对环境, 或构建心理认知,或构建应对策略,或了解环境对自己可能产生的影响。

梦境本质上就是一个碎片化的游戏体验,你在梦境里瞬时的意志决定了你的行为和即将获得的体验,而梦境会对你的行为产生反应,并做出对应的ReAction。如果梦境违背了你的认知,那么你就会从梦中醒来。

就像你体验到任务设计糟糕的游戏,被迫从那种沉浸的体验一下子跳出来的感觉一样。