一、两种探索驱动力:外在激励 vs 内在好奇

市面上的游戏探索设计,大体可分为两类:

- 外在驱动:依靠物质奖励(如装备、金币)或数值反馈(经验值、等级)推动玩家行动,类似 “考试考好就有玩具” 的逻辑,驱动力来自外部刺激。

- 内在驱动:通过满足玩家心理层面的探索欲、求知欲,让探索本身成为乐趣,如同学生因热爱学科而主动钻研,成就感源于内心。

两者并无绝对优劣,但内在驱动的探索体验往往更深刻、持久。玩家不是被任务推着走,而是被 “这里有什么?”“为什么会这样?” 的疑问吸引着前进。

外在驱动的优点则是,设计师对玩家的指引更加直接、明显,这不仅降低了设计师的工作量和设计难度,也能更好的把控整体的流程(具体的例子我会在下面地图设计中提到);对于玩家来说,外在驱动也会更加的轻松,降低了游玩成本。

二、好奇心驱动探索的核心模块:叙事、地图、任务

核心思路

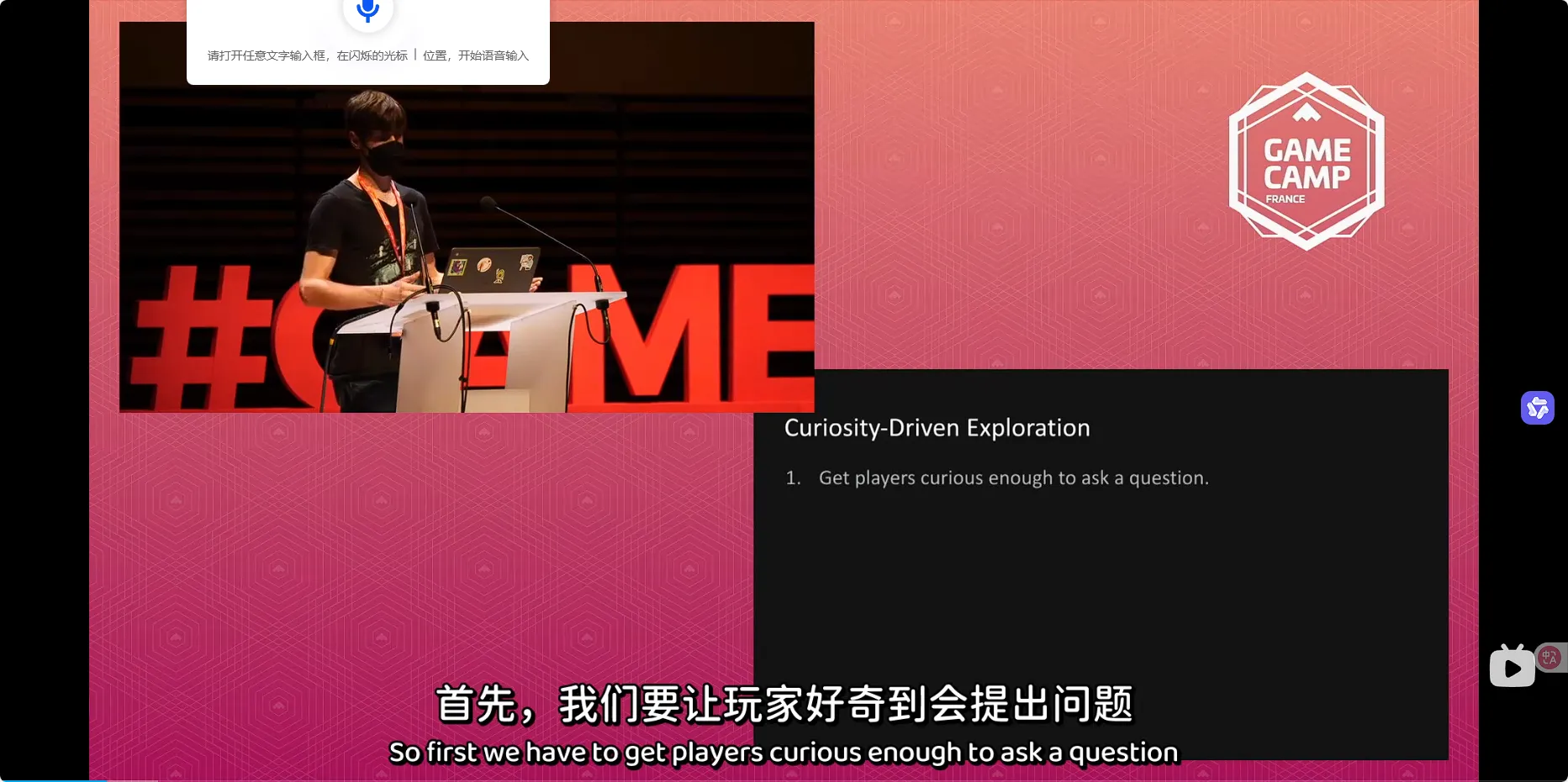

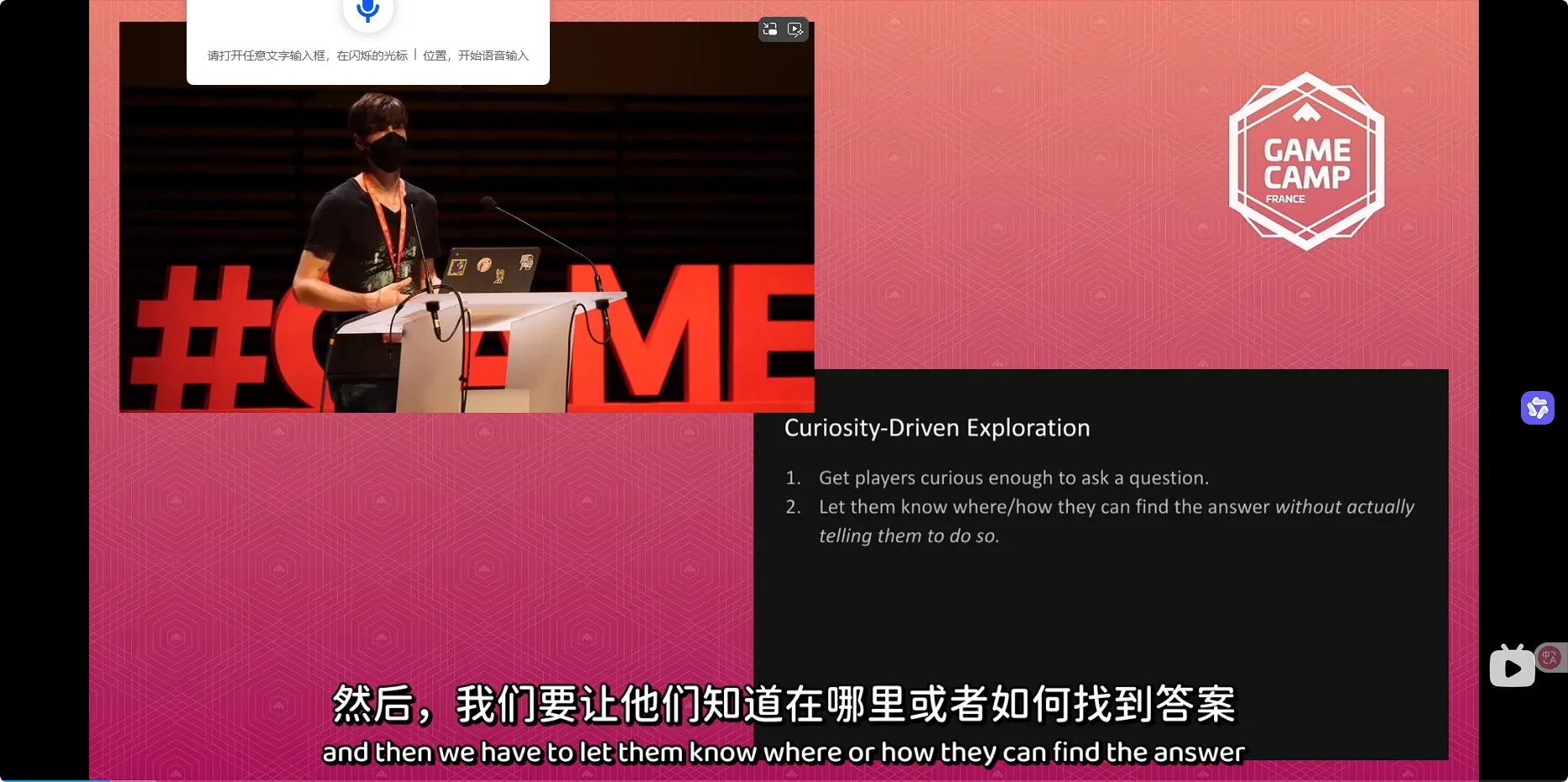

无论游戏类型、体量,在设计以好奇心驱动的探索都是遵循着下列三步逻辑:

对于玩家来说,分别是:

激发好奇心->探索行为->奖励探索

那么对于设计师而言,则是:

设下谜题,让玩家提出问题->促进玩家的探索行为->基于合适的奖励,促进下一次探索行为

在三个模块的重要程度上,如果是以探索作为核心玩法的游戏,那么叙事设计优先度最高。

如果并非以探索作为核心玩法的游戏,那么地图设计和叙事设计两者优先级较高,任务设计优先级较低。

它是一种理念,不一定是一种玩法

首先需要明确:“好奇心驱动的探索” 是一种设计理念,而非必须贯穿全程的核心玩法。这意味着它可以灵活适配不同体量的游戏,但具体应用逻辑大不相同。当一个游戏的体量庞大的情况下,我认为并不适合将“好奇心驱动的探索”作为一个游戏的核心玩法。

像《上古卷轴 5》这类超大型开放世界游戏,若强行将地图、任务、叙事全部绑定 “好奇心驱动” 设计,会导致游戏探索流程庞大且疲惫,任务繁多但是玩家却不知道做哪个才会推动剧情。

所以对于大体量、长流程的游戏,比如开放世界,主线长达十几甚至几十小时,理论上在个别一些内容上运用以好奇心驱动的探索这一设计理念,那么将会给玩家带来良好的游戏体验。

同时,《星际拓荒》这类以探索为核心卖点的小体量游戏,叙事、地图、任务三大模块必须紧密交织,否则体验会很糟糕,流程会显得松散又脱节,玩家很难保持心流状态。

如果玩家探索某个星球后获得的信息,与其他线索并没有关系,那么玩家就会陷入 迷茫,不知道下一步该如何探索,不知道下一步该去哪。

这样一来,不仅中断了游戏流程,也打破了心流节奏。

留下线索

然而事实上《星际拓荒》的游玩体验并不会让人感到迷茫,相反,整个过程目标明确,流程紧凑,当玩家去到一个线索后,你会发现这一个奇观他和其他几个线索是有关联的,他并不是一个单独存在的个体。

想要做到谜题一环扣一环,我觉得可以采用碎片化叙事,将已经设计好的剧情世界观设定分割成很多个小的部分,以线性或者是非线性的形式,散布在地图设计或者是任务设计当中,同时每一个谜团需要指向着其他谜团,那么就可以实现当玩家解开一个谜团的时候,他又会指向另外一个谜团。那么玩家就会明白他需要做的内容。那这个流程就会变得紧凑。而不会变成得松散,且心流状态不容易被打破。

具体实现的案例可以参考《星际拓荒》和《FEZ》,以及视频【【熟肉/星际拓荒】构建开放式的谜题结构 | Alex Beachum】 https://www.bilibili.com/video/BV1FzwreLEjh/?share_source=copy_web&vd_source=34c326670d99d2b2594c774e87f06bac

1、叙事设计:为世界设下谜团,持续吸引玩家

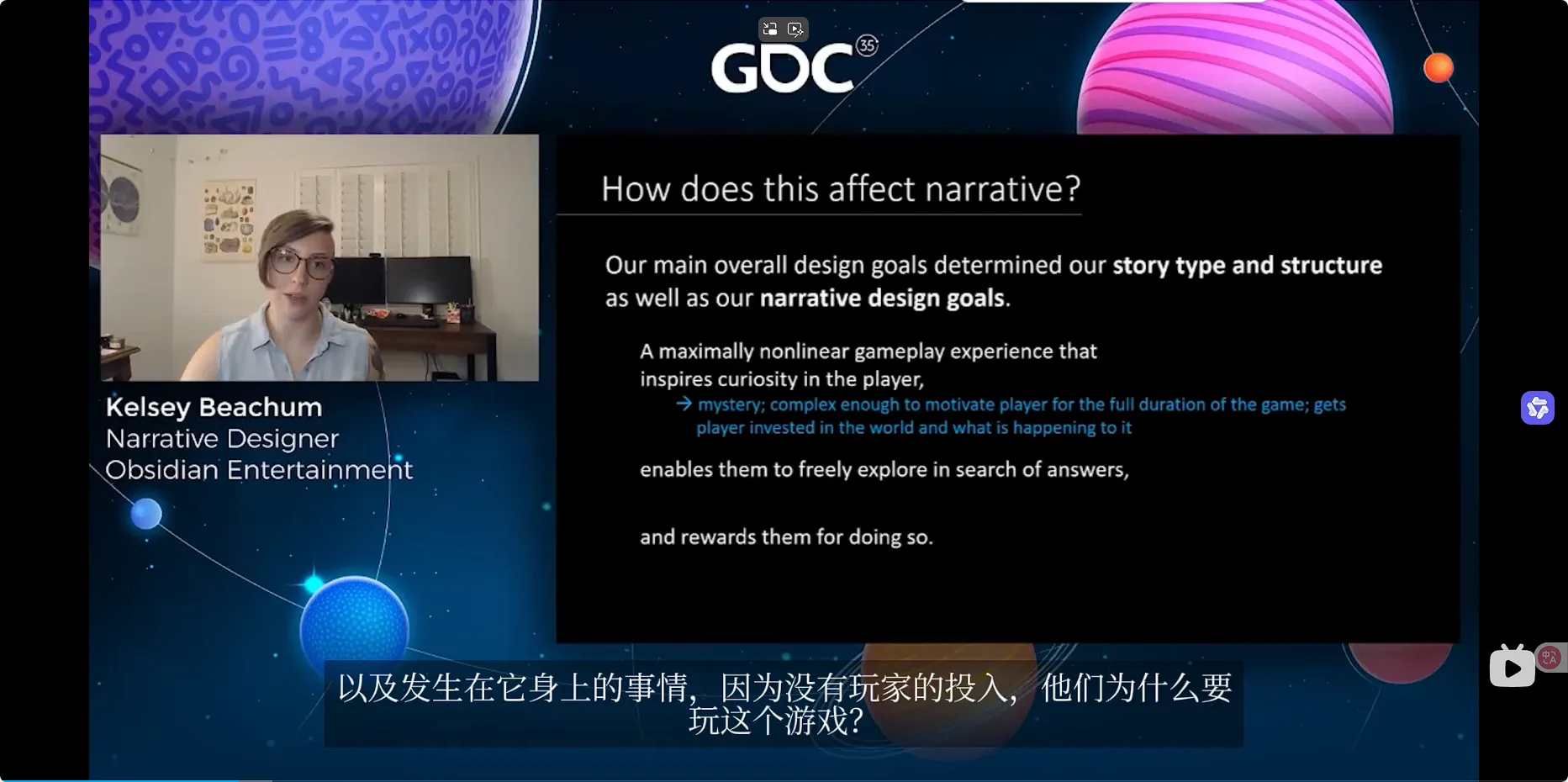

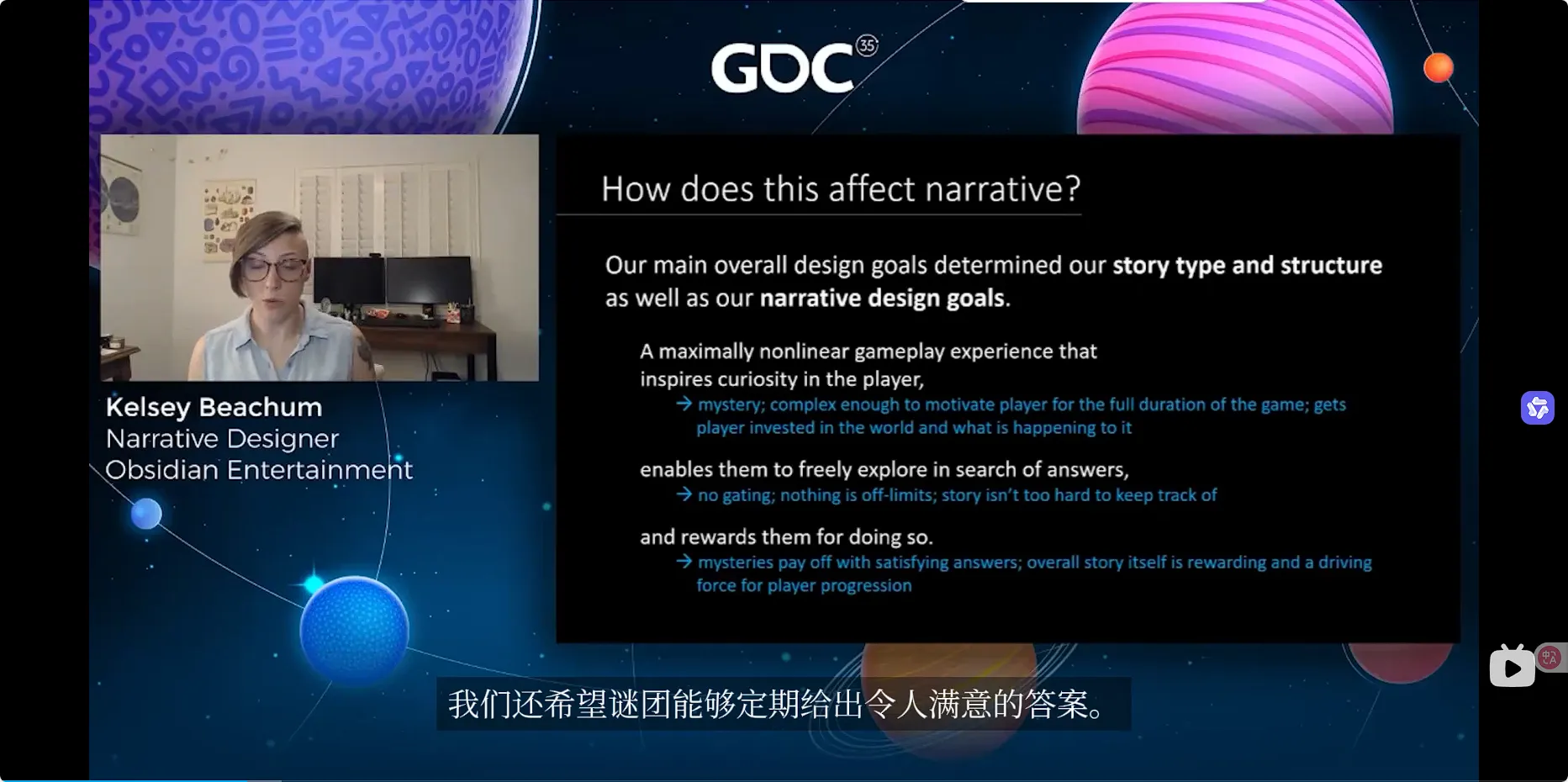

如果想要做一款以探索为重要元素的游戏,那么叙事设计是最重要的一环,它是好奇心的 “发动机”,尤其对探索驱动的游戏而言,它解决了 “为什么要探索” 的终极动机问题。

你能想象如果没有叙事去支撑玩家行动,单纯靠地图设计和任务设计去推动玩家探索的探索游戏吗?

当玩家失去了一个目标时,玩家的探索行为是难以驱动的,而地图设计和任务设计仅仅是一个小的驱动点,当这个过程结束后依然需要一个整体的动机去串联起玩家继续探索。

设计思路:

对于玩家来说,分别是:

激发好奇心->探索行为->奖励探索

那么对于设计师而言,则是:

设下谜题,让玩家提出问题->促进玩家的探索行为->基于合适的奖励,促进下一次探索行为

叙事设计上,要让玩家对这剧情和世界观、设定感兴趣,想要实现这个效果,要满足两点:

1、剧情/世界观、设定不能过于俗套,不能让玩家一眼看到头,否则难以给玩家设下谜题,也很难让玩家感到好奇。

2、需要在叙事上留白,将叙事分解拆碎,设下谜题。

如果想要例子,那么我会首先选择两部动漫,分别是:《进击的巨人》和《巴克·亚罗》。

其次是两款游戏:《星际拓荒》和《FEZ》。

我并不想具体分析每一部作品的叙事,对于我来说工作量实在是太大的,但是我们可以从这四部作品中找到叙事上的共同点。

首先第一点,就是上面我所说的第一点,设定和剧情不落入俗套,不会让观众/玩家一开始就猜到设定和剧情的走向。

接下来则需要对剧情、世界观/设定进行留白,也就是说叙事并不会一开始就告诉玩家这个故事说的是什么,这个世界观设定是怎么样的。如果研究过这四部作品的开头,你会发现,四部作品的主角其实对这个世界都是充满着未知的,和观众/玩家一样。角色并不比观众/玩家了解的多,观众/玩家也不必角色了解的多;角色了解到了什么,观众/玩家就了解到了什么,观众/玩家了解到了什么,角色也了解到了什么。

这样一来,玩家由于未知,会开始产生疑问和好奇。

比如说,在观看/游玩这四部作品时,我会提出这样的疑问:

- 巨人从何而来,它们的真实身份是什么,为什么有的人又可以变成巨人?墙壁里的巨人是什么情况,巨人和宗教的关系是什么,是不是宗教保护着巨人的秘密?

- 从天上掉落的东西是怎么回事?墙壁是什么,为什么会阻拦其他人出去?墙外面的世界是什么?

- 黑洞里面是什么,跳下去会怎么样?为什么太阳会爆炸,我的目的是阻止太阳爆炸吗?这些机制,这些建筑,这些文字是什么?

- 这个四方体是什么东西?这个壁画究竟画的是什么意思?这些文字和图案是什么意思,是不是和世界观构成有关,我该怎么解开它?

可以看到,在四部作品对应的疑问中,我的设想不一定是正确的,我好奇地地方也不太一样,也不一定是设计师所构想的,比如说《星际拓荒》中,设计师其实一开始是想要玩家对宇宙之眼,挪麦人的经历感兴趣,但实际上比起这个,我对这些星球的秘密更感兴趣。

但是这并无所谓,最终效果是一样的,我对这个世界产生了兴趣,并且我想要最终解开这些谜团,这就到了下一步,如何让玩家产生探索行为。

在这个时候,一开始的留白就起到了作用,留白不仅能让玩家产生疑问和好奇,同时也起到提供给玩家探索的目标,玩家也知道自己要去解开什么谜题什么。

当玩家通过探索行为,解开其中的一些谜题时,又会产生出新的谜题,这就形成了给予奖励并促进再次探索地一个流程。

2、地图设计:用 “奇观” 引导探索的脚步

叙事设计是贯穿整个游戏的流程的,是作为一个最终的谜底,当这个最终的谜底被揭晓以后,就意味着游戏的结束;而地图设计是玩家在揭开这个最终谜底这个过程的一种指引,或者是游戏流程体验的一个重要因素。

地图设计也是满足三部曲:

对于玩家来说,分别是:

激发好奇心->探索行为->奖励探索

那么对于设计师而言,则是:

设下谜题,让玩家提出问题->促进玩家的探索行为->基于合适的奖励,促进下一次探索行为

如何让玩家提出问题,我的理解是要给玩家留下一个“奇观”。

奇观不一定是建筑,也可以是现象,或者地形。

就好比悬浮在黑暗中一个发光的点、一个独特的地形,或者中世纪场景出现现代科技装置这样跨时代的物品。

一个奇观地形,会让玩家感到疑问,这里面是不是藏了什么?

一个奇观建筑,会让玩家感到疑问,之前是不是发生了什么?

一个奇观现象,会让玩家感到疑问,为什么会产生这样的现象,这个设定究竟是什么?

这样的地图设计,会直接让玩家感到异样,产生好奇,且因为地图设计本身就是带有指引性质,所以玩家可以很直接的想到想到到这个地方去看看。

奖励的选择

然而,对于奇观探索的奖励,我认为有必要去慎重考虑。

不同于任务设计,游玩任务欣赏故事也是一种愉快的体验。通过地图指引的设计本身本身需要消耗一定的赶路时间,如果这一过程并不有趣,那么它的回报则很重要。

如果一个玩家在跋山涉水来到奇观处进行探索,然而奖励只有一些不痛不痒的物质或者是数值上的回报,我认为他会感到很失望。

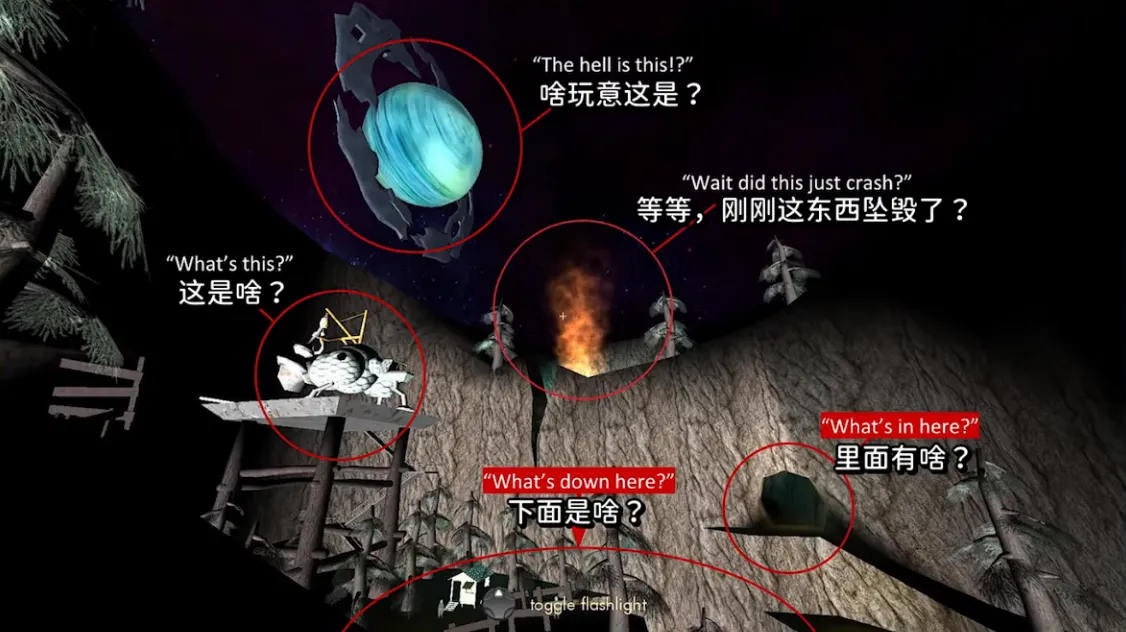

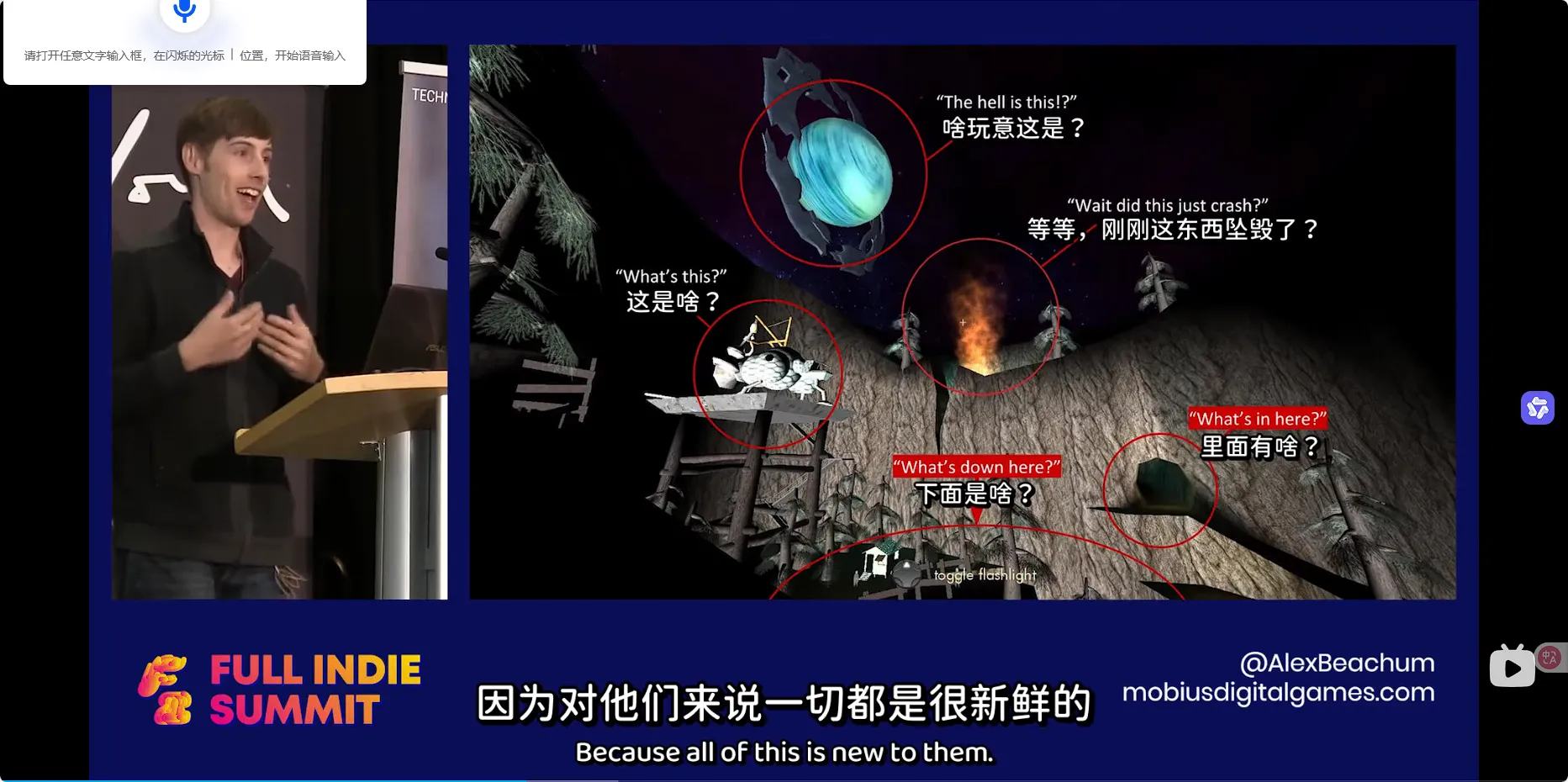

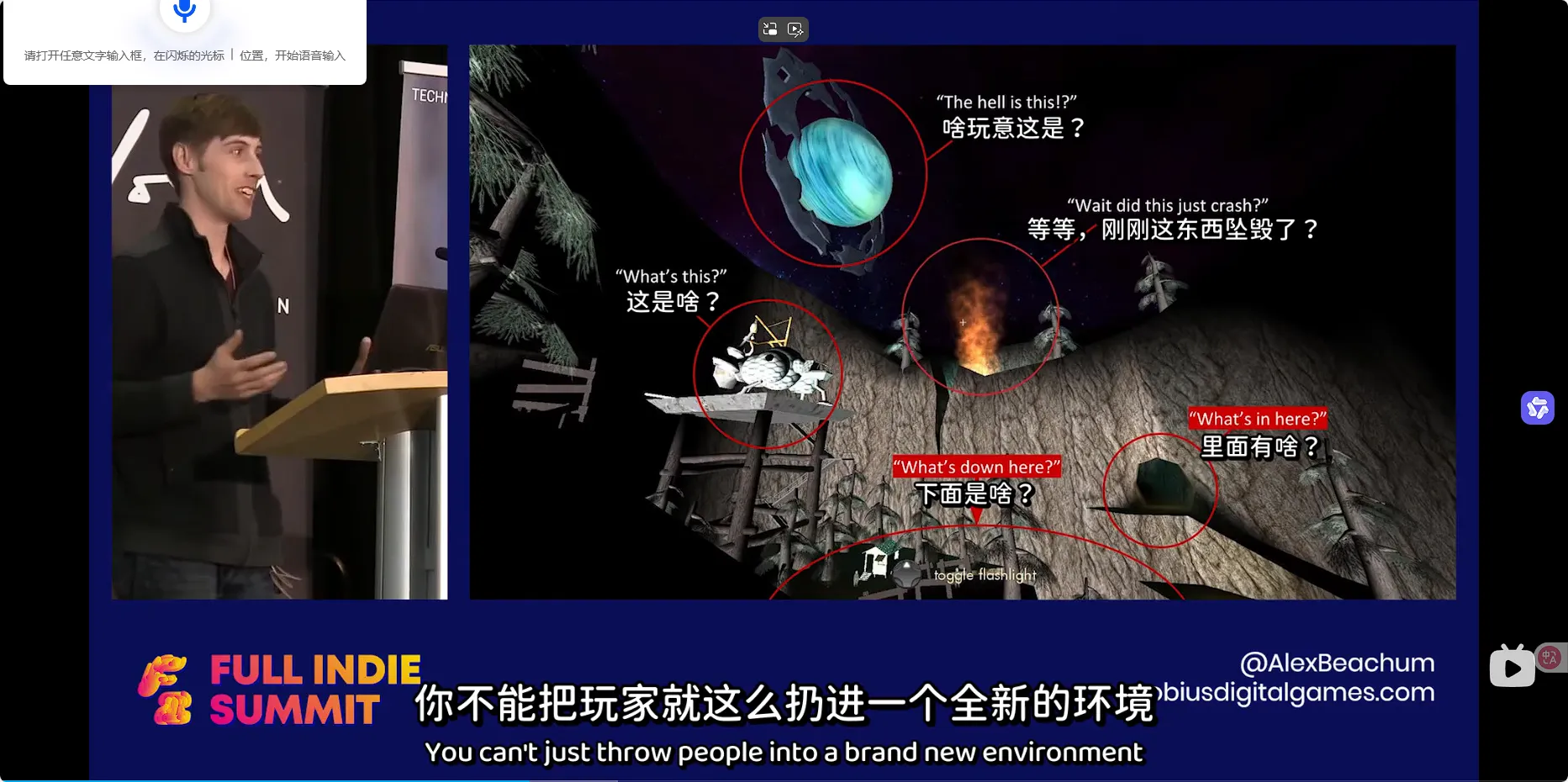

举个例子,如图所示,图片中红框处是可能会引起玩家兴趣的地点,设计师其实最终只是想要指引玩家去往一个卫星坠毁的地点,但是玩家的注意力可能会被其他奇观所吸引。

如果玩家探索发现:

- 左边白色的飞行器只是装饰,没什么用,但是跳上去花费了我不少精力。

- 天上的行星我花了很长时间去研究,结果发现根本上不去,也没什么实际上的作用。

- 下面的树林中的房屋什么东西都没有,但是下去还害得我摔死了几次

- 右边的山洞里面只有一些金币,但是跑过去花了很长时间。

- 着火的地方是一颗卫星坠毁了,里面有一些信息和主线内容相关,解决了我的一些疑惑。

那么我认为,这个探索的过程很让人失望。

注意力分散

同时,关于地图设计也有需要注意的点,不要同时在一个小范围内存在多处谜题,因为这会分散玩家的注意力,并且设计师会难以引导玩家的选择和走向,我们可以在星际拓荒的讲座中看到这样的例子。

设计师只是想指引玩家去探索刚刚坠毁的飞行器,然而选择的地点附近同时设下了太多的谜题,那么玩家的注意力会被分散,最终可能并不一定会如设计师所愿往坠落的飞行器处探索。

3、任务设计:让探索成为 “自发行为”

任务设计的核心,是让玩家主动对某个任务产生兴趣,并心甘情愿地踏上探索之路。

再看一下设计的三部曲:

对于玩家来说,分别是:

激发好奇心->探索行为->奖励探索

那么对于设计师而言,则是:

设下谜题,让玩家提出问题->促进玩家的探索行为->基于合适的奖励,促进下一次探索行为

《上古卷轴 5》在这方面堪称典范,它总能通过 “世界内的自然事件” 激发玩家的探索欲 ,而非依赖地图上的问号或强制弹出的任务提示(以下任务是瞎编的,但是如果我说这些类似的任务会在《上古卷轴5》中出现,我觉得玩过的玩家都不会感到意外):

- 信使的神秘邀约:当玩家在野外探索时,信使突然递来一封信,只说 “有人想在某处见你”,却不透露对方身份或目的。这种模糊的线索会让玩家忍不住猜想:“这个陌生人是谁?找我有什么事?”

- 书籍中的未解之谜:翻阅书籍时,读到了一个探险家的日记,比如 “我们在裂谷城附近的洞穴遭遇幻觉,同伴看到了已故的亲人…… 但洞穴深处的发光石匣始终无法打开”。这种未完成的故事天然激发玩家的好奇心:“那个洞穴现在什么样?发光石匣里藏着什么?”

- 动态事件的余韵:在市场购物时,突然爆发的斗殴事件中,NPC 高喊 “为了雪漫城的荣耀!”,随后骚乱平息却留下谜团:“他们在争夺什么?为什么爆发了冲突?

这些任务的共同点在于 “隐性触发”:它们不是主动塞给玩家的 “待办事项”,而是作为世界的一部分自然发生,玩家因 “感到好奇” 而自发调查(当然,《上古卷轴5》是会以任务的形式呈现,或者说大体量的游戏只能这么做,因为玩家面对的信息太多,不用任务标记出来有可能会被玩家遗忘,然而小体量的游戏则可以不以任务的形式呈现)。

那么接下来,就是考虑如何引导玩家从 “好奇” 转向 “行动”,关键在于 “给方向,不给答案”

关于奖励,其实遵从的规则和地图设计是一样的,如果游玩任务的过程很有趣,对于玩家来说是一段有趣的体验,那么我认为玩家不太介意最终奖励不是能让玩家印象深刻的东西。

尾声

在着构思本文之前,我曾尝试自行拆解 “好奇心驱动的探索” 的设计逻辑。后来查阅资料时发现,自己的理解竟与行业总结不谋而合 ,这说明无论是否系统研究过游戏设计,玩家在游玩时对好奇的本能反应始终相通。这种跨越个体的共鸣,印证了人类对未知的探索欲是共通的,是刻在基因里的本能渴求,这或许就是《星际拓荒》这一如此简单到纯粹设计,却能萦绕在许多玩家的心头,给玩家带来独一无二的的体验的原因。

同时我也在尝试是否能把沉浸感和以好奇心驱动的探索结合到游戏当中,不过这一定是一个异常艰苦的过程,只能说,祝我好运。