一、兩種探索驅動力:外在激勵 vs 內在好奇

市面上的遊戲探索設計,大體可分為兩類:

- 外在驅動:依靠物質獎勵(如裝備、金幣)或數值反饋(經驗值、等級)推動玩家行動,類似 “考試考好就有玩具” 的邏輯,驅動力來自外部刺激。

- 內在驅動:通過滿足玩家心理層面的探索欲、求知慾,讓探索本身成為樂趣,如同學生因熱愛學科而主動鑽研,成就感源於內心。

兩者並無絕對優劣,但內在驅動的探索體驗往往更深刻、持久。玩家不是被任務推著走,而是被 “這裡有什麼?”“為什麼會這樣?” 的疑問吸引著前進。

外在驅動的優點則是,設計師對玩家的指引更加直接、明顯,這不僅降低了設計師的工作量和設計難度,也能更好的把控整體的流程(具體的例子我會在下面地圖設計中提到);對於玩家來說,外在驅動也會更加的輕鬆,降低了遊玩成本。

二、好奇心驅動探索的核心模塊:敘事、地圖、任務

核心思路

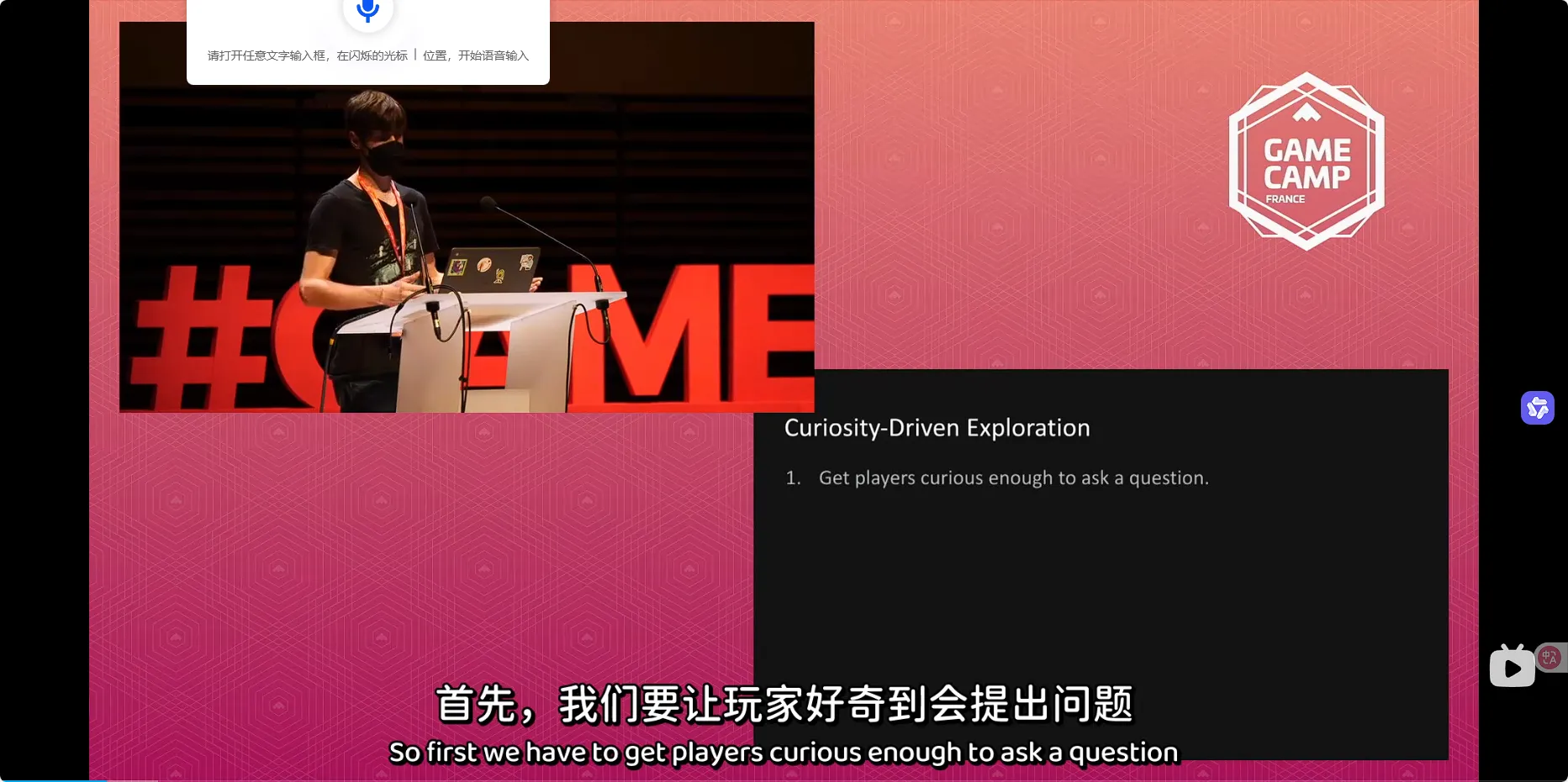

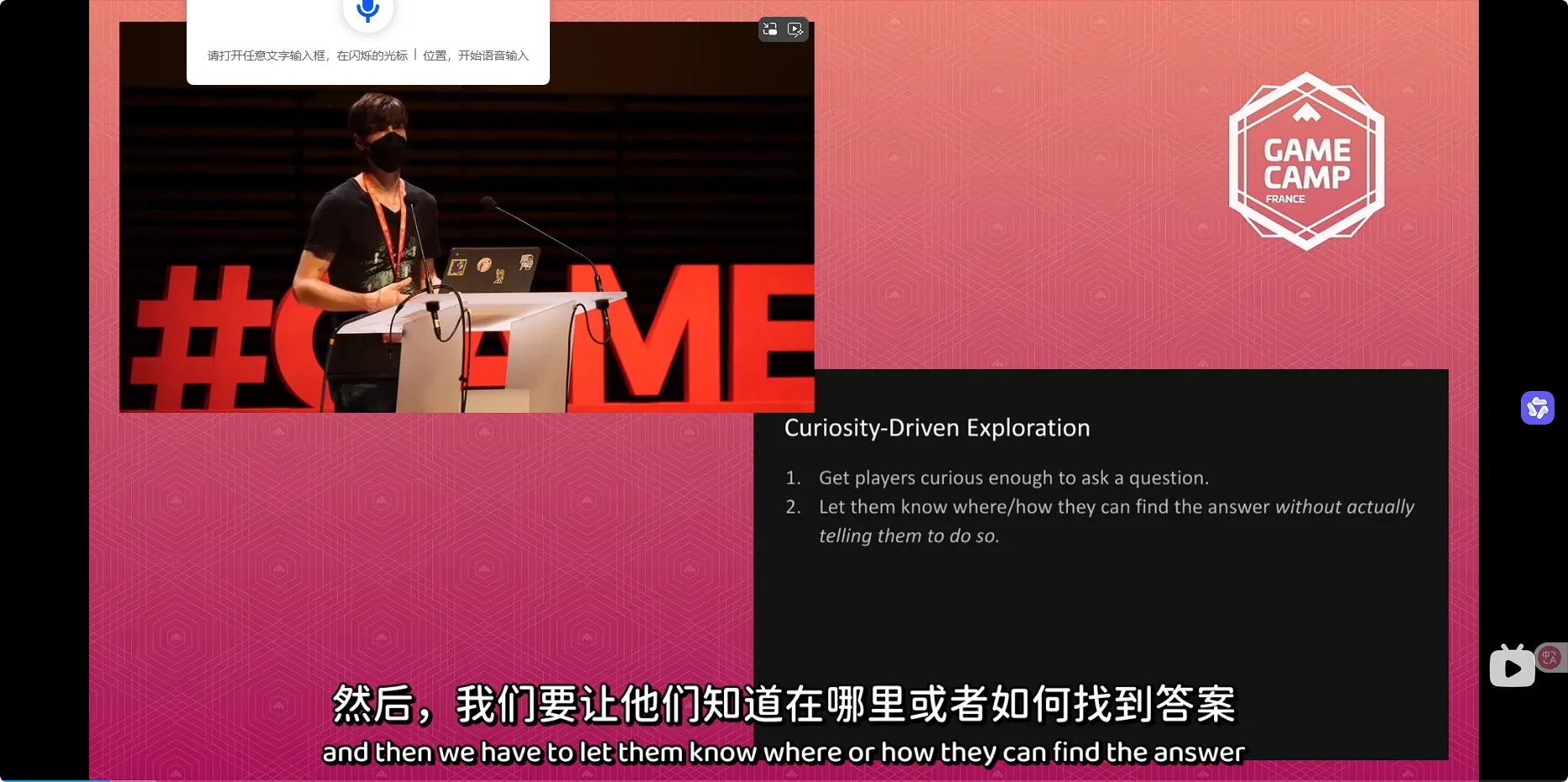

無論遊戲類型、體量,在設計以好奇心驅動的探索都是遵循著下列三步邏輯:

對於玩家來說,分別是:

激發好奇心->探索行為->獎勵探索

那麼對於設計師而言,則是:

設下謎題,讓玩家提出問題->促進玩家的探索行為->基於合適的獎勵,促進下一次探索行為

在三個模塊的重要程度上,如果是以探索作為核心玩法的遊戲,那麼敘事設計優先度最高。

如果並非以探索作為核心玩法的遊戲,那麼地圖設計和敘事設計兩者優先級較高,任務設計優先級較低。

它是一種理念,不一定是一種玩法

首先需要明確:“好奇心驅動的探索” 是一種設計理念,而非必須貫穿全程的核心玩法。這意味著它可以靈活適配不同體量的遊戲,但具體應用邏輯大不相同。當一個遊戲的體量龐大的情況下,我認為並不適合將“好奇心驅動的探索”作為一個遊戲的核心玩法。

像《上古卷軸 5》這類超大型開放世界遊戲,若強行將地圖、任務、敘事全部綁定 “好奇心驅動” 設計,會導致遊戲探索流程龐大且疲憊,任務繁多但是玩家卻不知道做哪個才會推動劇情。

所以對於大體量、長流程的遊戲,比如開放世界,主線長達十幾甚至幾十小時,理論上在個別一些內容上運用以好奇心驅動的探索這一設計理念,那麼將會給玩家帶來良好的遊戲體驗。

同時,《星際拓荒》這類以探索為核心賣點的小體量遊戲,敘事、地圖、任務三大模塊必須緊密交織,否則體驗會很糟糕,流程會顯得鬆散又脫節,玩家很難保持心流狀態。

如果玩家探索某個星球后獲得的信息,與其他線索並沒有關係,那麼玩家就會陷入 迷茫,不知道下一步該如何探索,不知道下一步該去哪。

這樣一來,不僅中斷了遊戲流程,也打破了心流節奏。

留下線索

然而事實上《星際拓荒》的遊玩體驗並不會讓人感到迷茫,相反,整個過程目標明確,流程緊湊,當玩家去到一個線索後,你會發現這一個奇觀他和其他幾個線索是有關聯的,他並不是一個單獨存在的個體。

想要做到謎題一環扣一環,我覺得可以採用碎片化敘事,將已經設計好的劇情世界觀設定分割成很多個小的部分,以線性或者是非線性的形式,散佈在地圖設計或者是任務設計當中,同時每一個謎團需要指向著其他謎團,那麼就可以實現當玩家解開一個謎團的時候,他又會指向另外一個謎團。那麼玩家就會明白他需要做的內容。那這個流程就會變得緊湊。而不會變成得鬆散,且心流狀態不容易被打破。

具體實現的案例可以參考《星際拓荒》和《FEZ》,以及視頻【【熟肉/星際拓荒】構建開放式的謎題結構 | Alex Beachum】 https://www.bilibili.com/video/BV1FzwreLEjh/?share_source=copy_web&vd_source=34c326670d99d2b2594c774e87f06bac

1、敘事設計:為世界設下謎團,持續吸引玩家

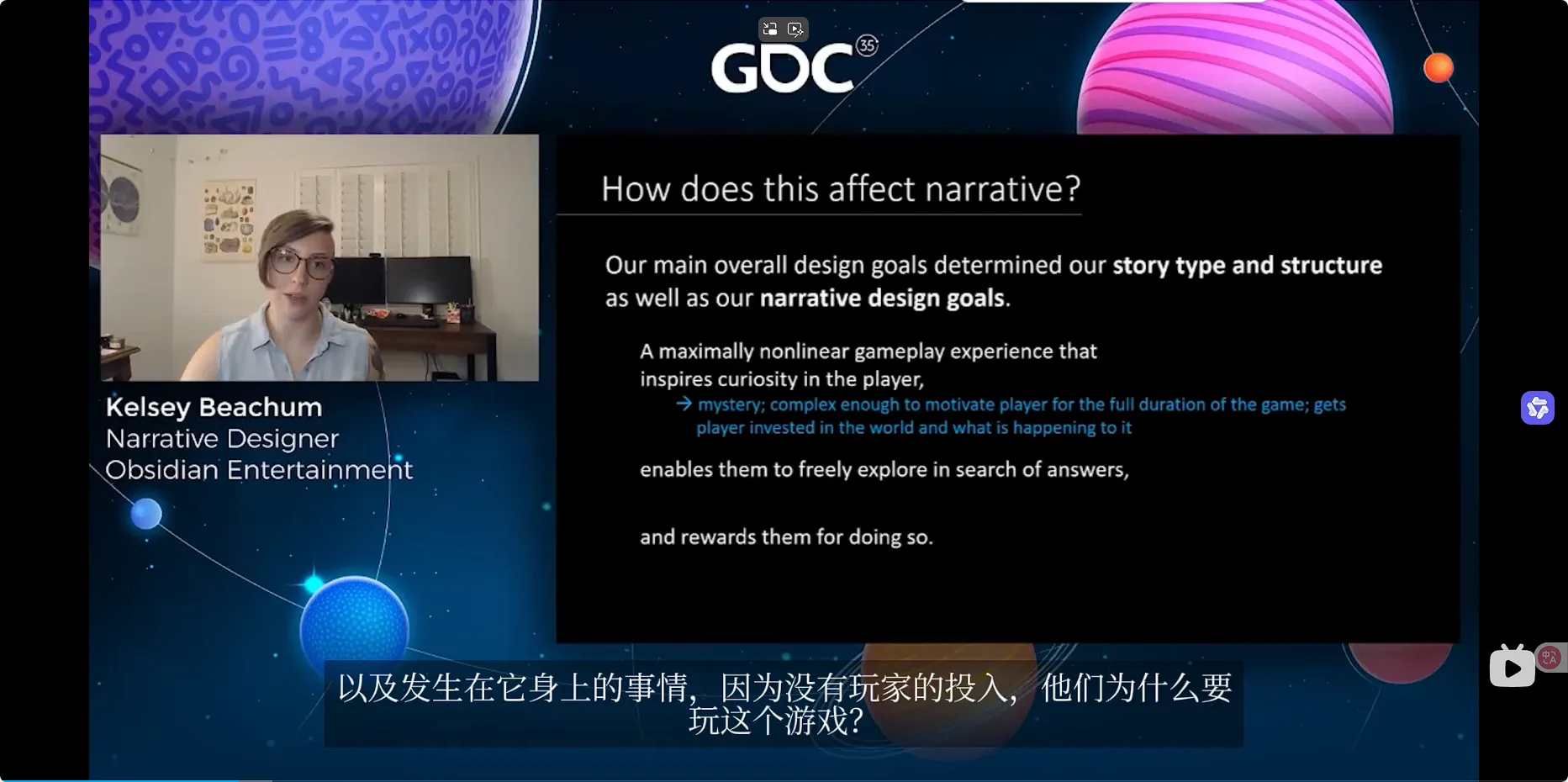

如果想要做一款以探索為重要元素的遊戲,那麼敘事設計是最重要的一環,它是好奇心的 “發動機”,尤其對探索驅動的遊戲而言,它解決了 “為什麼要探索” 的終極動機問題。

你能想象如果沒有敘事去支撐玩家行動,單純靠地圖設計和任務設計去推動玩家探索的探索遊戲嗎?

當玩家失去了一個目標時,玩家的探索行為是難以驅動的,而地圖設計和任務設計僅僅是一個小的驅動點,當這個過程結束後依然需要一個整體的動機去串聯起玩家繼續探索。

設計思路:

對於玩家來說,分別是:

激發好奇心->探索行為->獎勵探索

那麼對於設計師而言,則是:

設下謎題,讓玩家提出問題->促進玩家的探索行為->基於合適的獎勵,促進下一次探索行為

敘事設計上,要讓玩家對這劇情和世界觀、設定感興趣,想要實現這個效果,要滿足兩點:

1、劇情/世界觀、設定不能過於俗套,不能讓玩家一眼看到頭,否則難以給玩家設下謎題,也很難讓玩家感到好奇。

2、需要在敘事上留白,將敘事分解拆碎,設下謎題。

如果想要例子,那麼我會首先選擇兩部動漫,分別是:《進擊的巨人》和《巴克·亞羅》。

其次是兩款遊戲:《星際拓荒》和《FEZ》。

我並不想具體分析每一部作品的敘事,對於我來說工作量實在是太大的,但是我們可以從這四部作品中找到敘事上的共同點。

首先第一點,就是上面我所說的第一點,設定和劇情不落入俗套,不會讓觀眾/玩家一開始就猜到設定和劇情的走向。

接下來則需要對劇情、世界觀/設定進行留白,也就是說敘事並不會一開始就告訴玩家這個故事說的是什麼,這個世界觀設定是怎麼樣的。如果研究過這四部作品的開頭,你會發現,四部作品的主角其實對這個世界都是充滿著未知的,和觀眾/玩家一樣。角色並不比觀眾/玩家瞭解的多,觀眾/玩家也不必角色瞭解的多;角色瞭解到了什麼,觀眾/玩家就瞭解到了什麼,觀眾/玩家瞭解到了什麼,角色也瞭解到了什麼。

這樣一來,玩家由於未知,會開始產生疑問和好奇。

比如說,在觀看/遊玩這四部作品時,我會提出這樣的疑問:

- 巨人從何而來,它們的真實身份是什麼,為什麼有的人又可以變成巨人?牆壁裡的巨人是什麼情況,巨人和宗教的關係是什麼,是不是宗教保護著巨人的秘密?

- 從天上掉落的東西是怎麼回事?牆壁是什麼,為什麼會阻攔其他人出去?牆外面的世界是什麼?

- 黑洞裡面是什麼,跳下去會怎麼樣?為什麼太陽會爆炸,我的目的是阻止太陽爆炸嗎?這些機制,這些建築,這些文字是什麼?

- 這個四方體是什麼東西?這個壁畫究竟畫的是什麼意思?這些文字和圖案是什麼意思,是不是和世界觀構成有關,我該怎麼解開它?

可以看到,在四部作品對應的疑問中,我的設想不一定是正確的,我好奇地地方也不太一樣,也不一定是設計師所構想的,比如說《星際拓荒》中,設計師其實一開始是想要玩家對宇宙之眼,挪麥人的經歷感興趣,但實際上比起這個,我對這些星球的秘密更感興趣。

但是這並無所謂,最終效果是一樣的,我對這個世界產生了興趣,並且我想要最終解開這些謎團,這就到了下一步,如何讓玩家產生探索行為。

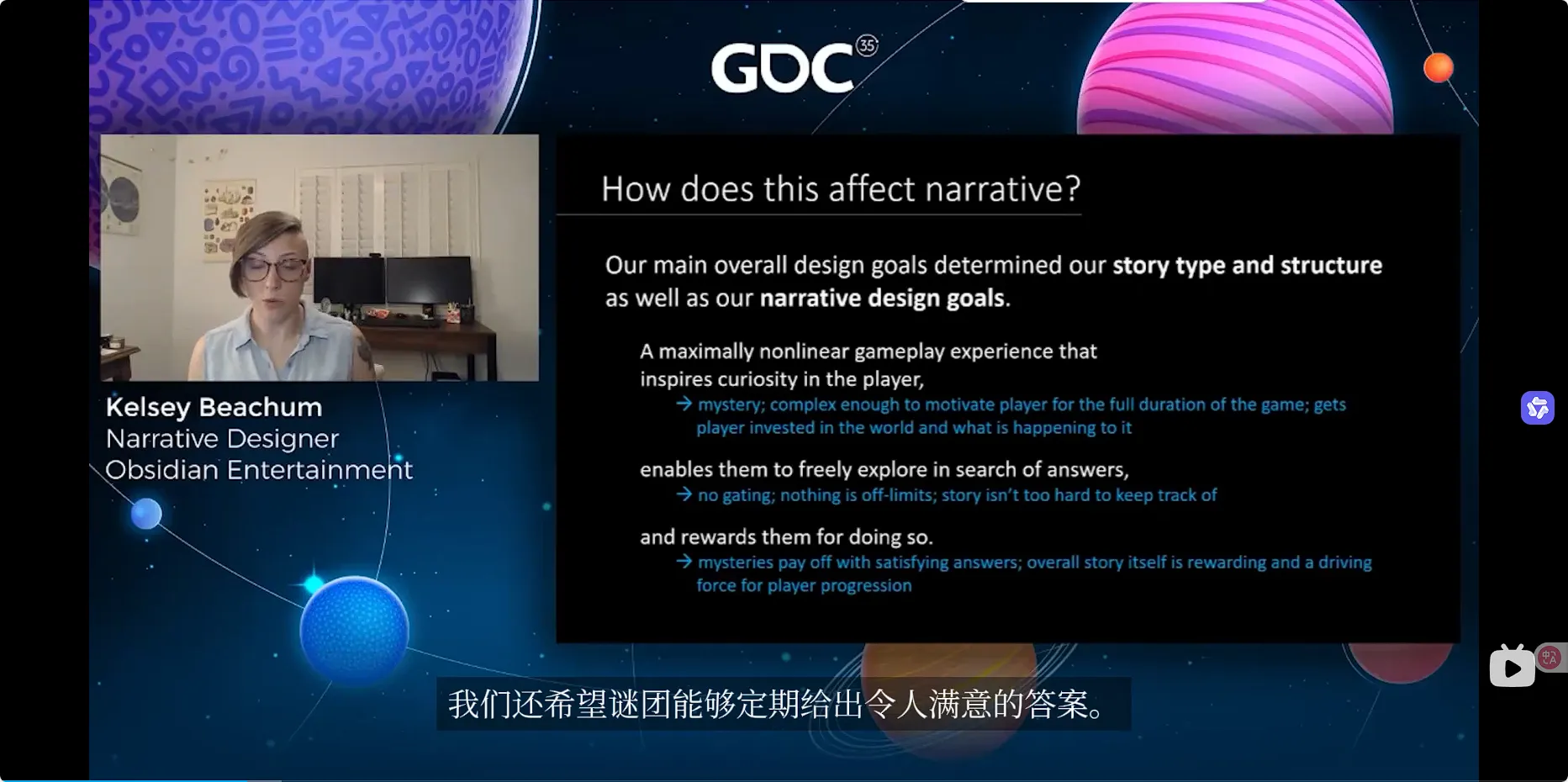

在這個時候,一開始的留白就起到了作用,留白不僅能讓玩家產生疑問和好奇,同時也起到提供給玩家探索的目標,玩家也知道自己要去解開什麼謎題什麼。

當玩家通過探索行為,解開其中的一些謎題時,又會產生出新的謎題,這就形成了給予獎勵並促進再次探索地一個流程。

2、地圖設計:用 “奇觀” 引導探索的腳步

敘事設計是貫穿整個遊戲的流程的,是作為一個最終的謎底,當這個最終的謎底被揭曉以後,就意味著遊戲的結束;而地圖設計是玩家在揭開這個最終謎底這個過程的一種指引,或者是遊戲流程體驗的一個重要因素。

地圖設計也是滿足三部曲:

對於玩家來說,分別是:

激發好奇心->探索行為->獎勵探索

那麼對於設計師而言,則是:

設下謎題,讓玩家提出問題->促進玩家的探索行為->基於合適的獎勵,促進下一次探索行為

如何讓玩家提出問題,我的理解是要給玩家留下一個“奇觀”。

奇觀不一定是建築,也可以是現象,或者地形。

就好比懸浮在黑暗中一個發光的點、一個獨特的地形,或者中世紀場景出現現代科技裝置這樣跨時代的物品。

一個奇觀地形,會讓玩家感到疑問,這裡面是不是藏了什麼?

一個奇觀建築,會讓玩家感到疑問,之前是不是發生了什麼?

一個奇觀現象,會讓玩家感到疑問,為什麼會產生這樣的現象,這個設定究竟是什麼?

這樣的地圖設計,會直接讓玩家感到異樣,產生好奇,且因為地圖設計本身就是帶有指引性質,所以玩家可以很直接的想到想到到這個地方去看看。

獎勵的選擇

然而,對於奇觀探索的獎勵,我認為有必要去慎重考慮。

不同於任務設計,遊玩任務欣賞故事也是一種愉快的體驗。通過地圖指引的設計本身本身需要消耗一定的趕路時間,如果這一過程並不有趣,那麼它的回報則很重要。

如果一個玩家在跋山涉水來到奇觀處進行探索,然而獎勵只有一些不痛不癢的物質或者是數值上的回報,我認為他會感到很失望。

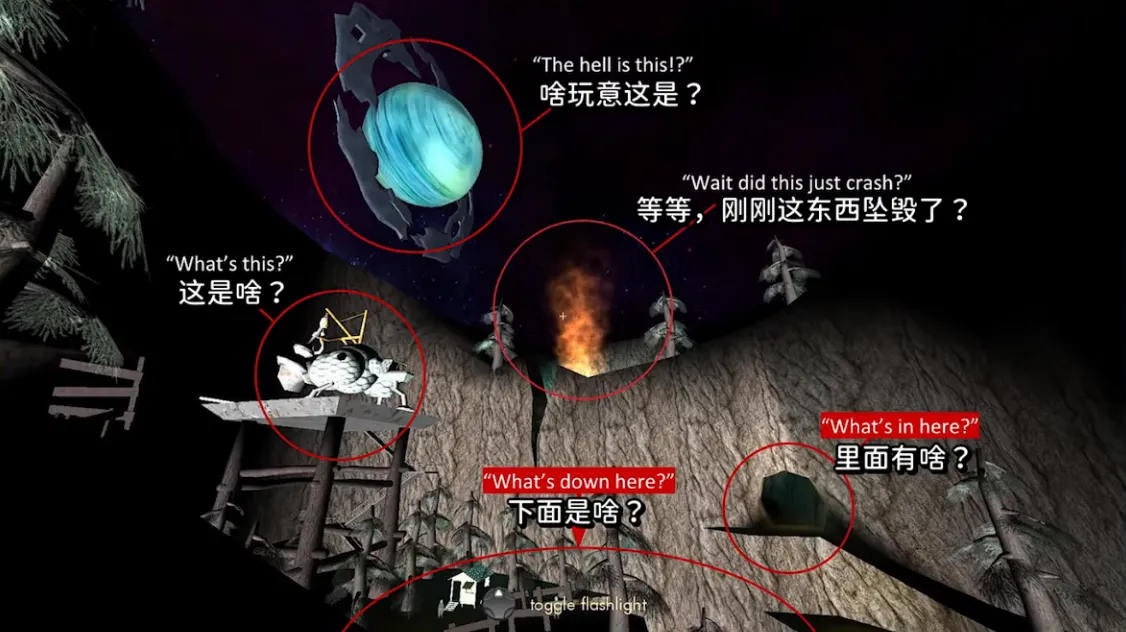

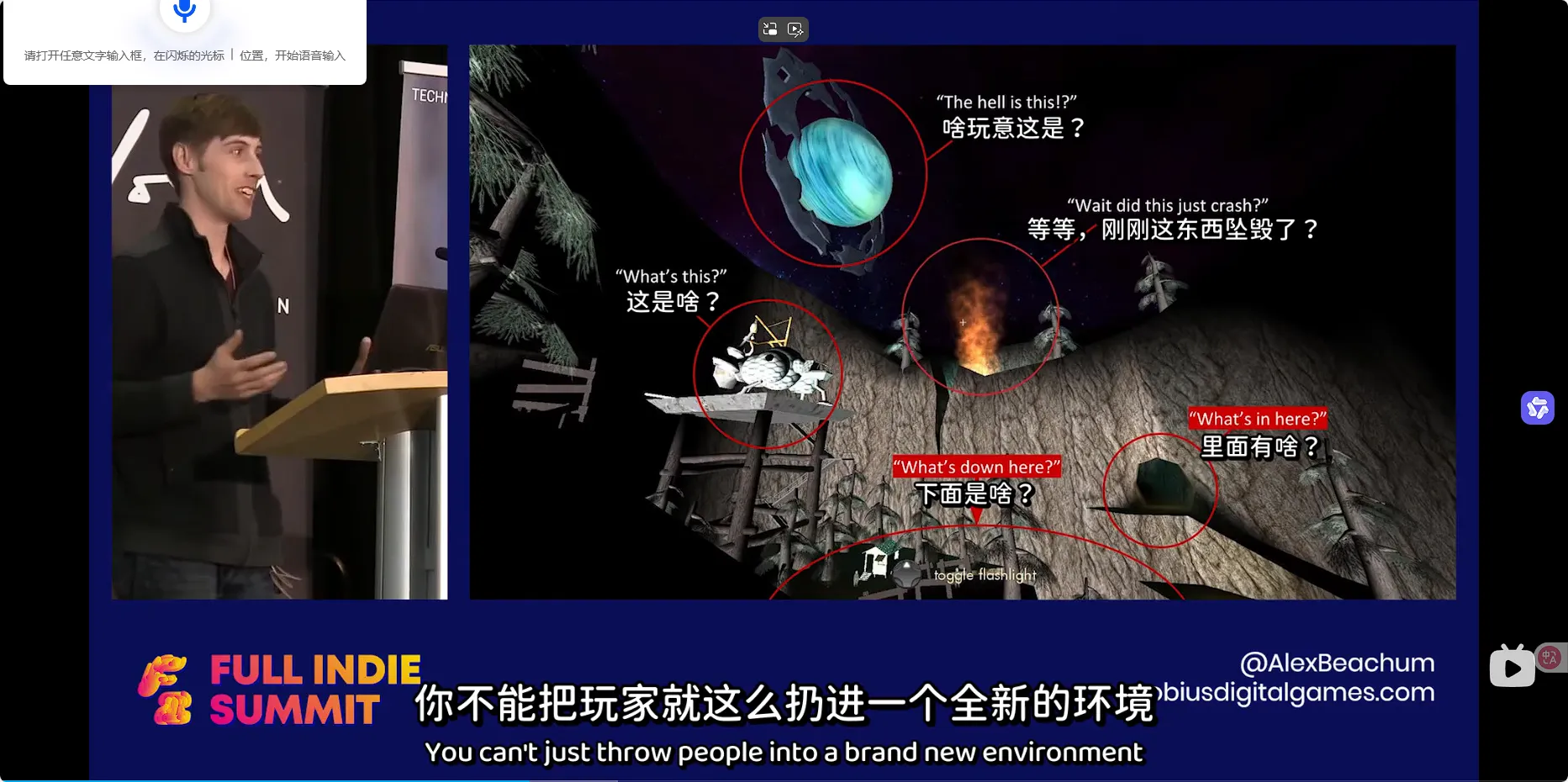

舉個例子,如圖所示,圖片中紅框處是可能會引起玩家興趣的地點,設計師其實最終只是想要指引玩家去往一個衛星墜毀的地點,但是玩家的注意力可能會被其他奇觀所吸引。

如果玩家探索發現:

- 左邊白色的飛行器只是裝飾,沒什麼用,但是跳上去花費了我不少精力。

- 天上的行星我花了很長時間去研究,結果發現根本上不去,也沒什麼實際上的作用。

- 下面的樹林中的房屋什麼東西都沒有,但是下去還害得我摔死了幾次

- 右邊的山洞裡面只有一些金幣,但是跑過去花了很長時間。

- 著火的地方是一顆衛星墜毀了,裡面有一些信息和主線內容相關,解決了我的一些疑惑。

那麼我認為,這個探索的過程很讓人失望。

注意力分散

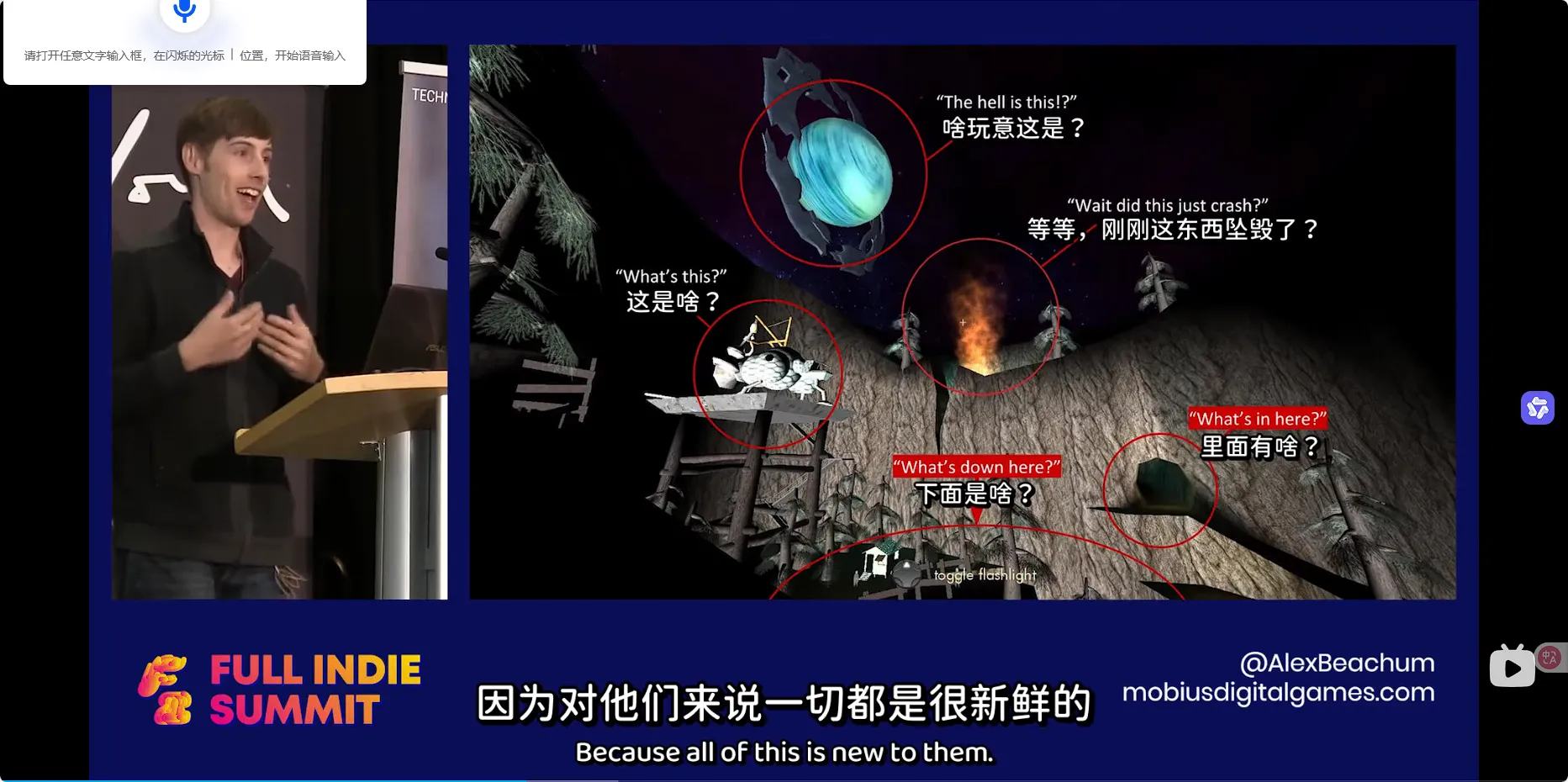

同時,關於地圖設計也有需要注意的點,不要同時在一個小範圍內存在多處謎題,因為這會分散玩家的注意力,並且設計師會難以引導玩家的選擇和走向,我們可以在星際拓荒的講座中看到這樣的例子。

設計師只是想指引玩家去探索剛剛墜毀的飛行器,然而選擇的地點附近同時設下了太多的謎題,那麼玩家的注意力會被分散,最終可能並不一定會如設計師所願往墜落的飛行器處探索。

3、任務設計:讓探索成為 “自發行為”

任務設計的核心,是讓玩家主動對某個任務產生興趣,並心甘情願地踏上探索之路。

再看一下設計的三部曲:

對於玩家來說,分別是:

激發好奇心->探索行為->獎勵探索

那麼對於設計師而言,則是:

設下謎題,讓玩家提出問題->促進玩家的探索行為->基於合適的獎勵,促進下一次探索行為

《上古卷軸 5》在這方面堪稱典範,它總能通過 “世界內的自然事件” 激發玩家的探索欲 ,而非依賴地圖上的問號或強制彈出的任務提示(以下任務是瞎編的,但是如果我說這些類似的任務會在《上古卷軸5》中出現,我覺得玩過的玩家都不會感到意外):

- 信使的神秘邀約:當玩家在野外探索時,信使突然遞來一封信,只說 “有人想在某處見你”,卻不透露對方身份或目的。這種模糊的線索會讓玩家忍不住猜想:“這個陌生人是誰?找我有什麼事?”

- 書籍中的未解之謎:翻閱書籍時,讀到了一個探險家的日記,比如 “我們在裂谷城附近的洞穴遭遇幻覺,同伴看到了已故的親人…… 但洞穴深處的發光石匣始終無法打開”。這種未完成的故事天然激發玩家的好奇心:“那個洞穴現在什麼樣?發光石匣裡藏著什麼?”

- 動態事件的餘韻:在市場購物時,突然爆發的鬥毆事件中,NPC 高喊 “為了雪漫城的榮耀!”,隨後騷亂平息卻留下謎團:“他們在爭奪什麼?為什麼爆發了衝突?

這些任務的共同點在於 “隱性觸發”:它們不是主動塞給玩家的 “待辦事項”,而是作為世界的一部分自然發生,玩家因 “感到好奇” 而自發調查(當然,《上古卷軸5》是會以任務的形式呈現,或者說大體量的遊戲只能這麼做,因為玩家面對的信息太多,不用任務標記出來有可能會被玩家遺忘,然而小體量的遊戲則可以不以任務的形式呈現)。

那麼接下來,就是考慮如何引導玩家從 “好奇” 轉向 “行動”,關鍵在於 “給方向,不給答案”

關於獎勵,其實遵從的規則和地圖設計是一樣的,如果遊玩任務的過程很有趣,對於玩家來說是一段有趣的體驗,那麼我認為玩家不太介意最終獎勵不是能讓玩家印象深刻的東西。

尾聲

在著構思本文之前,我曾嘗試自行拆解 “好奇心驅動的探索” 的設計邏輯。後來查閱資料時發現,自己的理解竟與行業總結不謀而合 ,這說明無論是否系統研究過遊戲設計,玩家在遊玩時對好奇的本能反應始終相通。這種跨越個體的共鳴,印證了人類對未知的探索欲是共通的,是刻在基因裡的本能渴求,這或許就是《星際拓荒》這一如此簡單到純粹設計,卻能縈繞在許多玩家的心頭,給玩家帶來獨一無二的的體驗的原因。

同時我也在嘗試是否能把沉浸感和以好奇心驅動的探索結合到遊戲當中,不過這一定是一個異常艱苦的過程,只能說,祝我好運。