1964年,拉康在其研讨班《精神分析的四个基本概念》中开始阐释「凝视」问题,他强调凝视与视觉的辩证分离,即凝视是 objet a 对着主体之凝视,视觉是凝视的遮蔽,简言之,objet a 的凝视是对着主体的「给看」,是先发的,而主体的视觉则是「去看」,是后发的。在帕里斯的《空间与凝视》中对如此阐述:

这幅画的焦点是圣方济各的头部,那里环绕着以右眼为圆心的光环。他的凝视与他左边的骑士的木碧昂相交,圣徒的面孔呈四分之三侧面,骑士则是正侧面。圣方济各凝视的力量体现在骑士背部的弧线上,骑士正向圣徒弯下身子,这条线在弗朗西斯右侧那匹温顺的马的马背上得到呼应。两座山丘左右相互对立,它们形成的对角线在下降中汇聚于圣徒的头部。一座城市坐落于左侧山的山顶,右侧山顶则有一座教堂,城市与教堂之间略微倾斜的视线,与弗朗西斯和骑士之间的视线平行。显而易见,风景特征呼应并阐明了人物之间的关系:“将圣徒和凡人联合在一起的无声对话,就是在天堂中将教会和城市联合起来的对话。”(Paris 190)但是帕里斯也坚持认为,在乔托的画中“最终是可见之物(或者翻译为风景,总之是一个构建了可看的场域的 view)在看(sees)[se fait voyant]

乔托 圣方济各将斗篷赠予贫穷的骑士 1295年 湿壁画 意大利阿西西圣方济各教堂

帕里斯的这段描述再现的是在一幅绘画作品中,画面本身如何通过透视关系而定义了一种向外的凝视,也就是朝向着观看者的凝视。拉康认为,这种视界领域(view)并非仅出现在绘画作品当中(尽管他经常会以绘画作品来分析这种凝视关系),亦会出现在广义的视觉行动之上(行动是一个精神分析术语,是指可言说的主体的行动,这里不作过多阐述),拉康这样描述他自己的一段经历:

在我二十来岁的时候,那时,我当然还只是一名初出茅庐的知识分子,我下定决心想要离开学术界,去见见世面,投身于实践领域和现实领域,用我们的俗话说,到大海里遨游一番。有一天,我们的主人公和布列塔尼的渔夫们一起坐着一只小船出海捕鱼。就在大家正等待收网的时候,一个漂浮在海面上的沙丁鱼罐头在阳光下闪烁着,一位渔民指着罐头对我说:“你看到那个罐头了吗?你看见它了吗?对了,它可看不见你!” ——研讨班十一,《精神分析的四个基本概念》

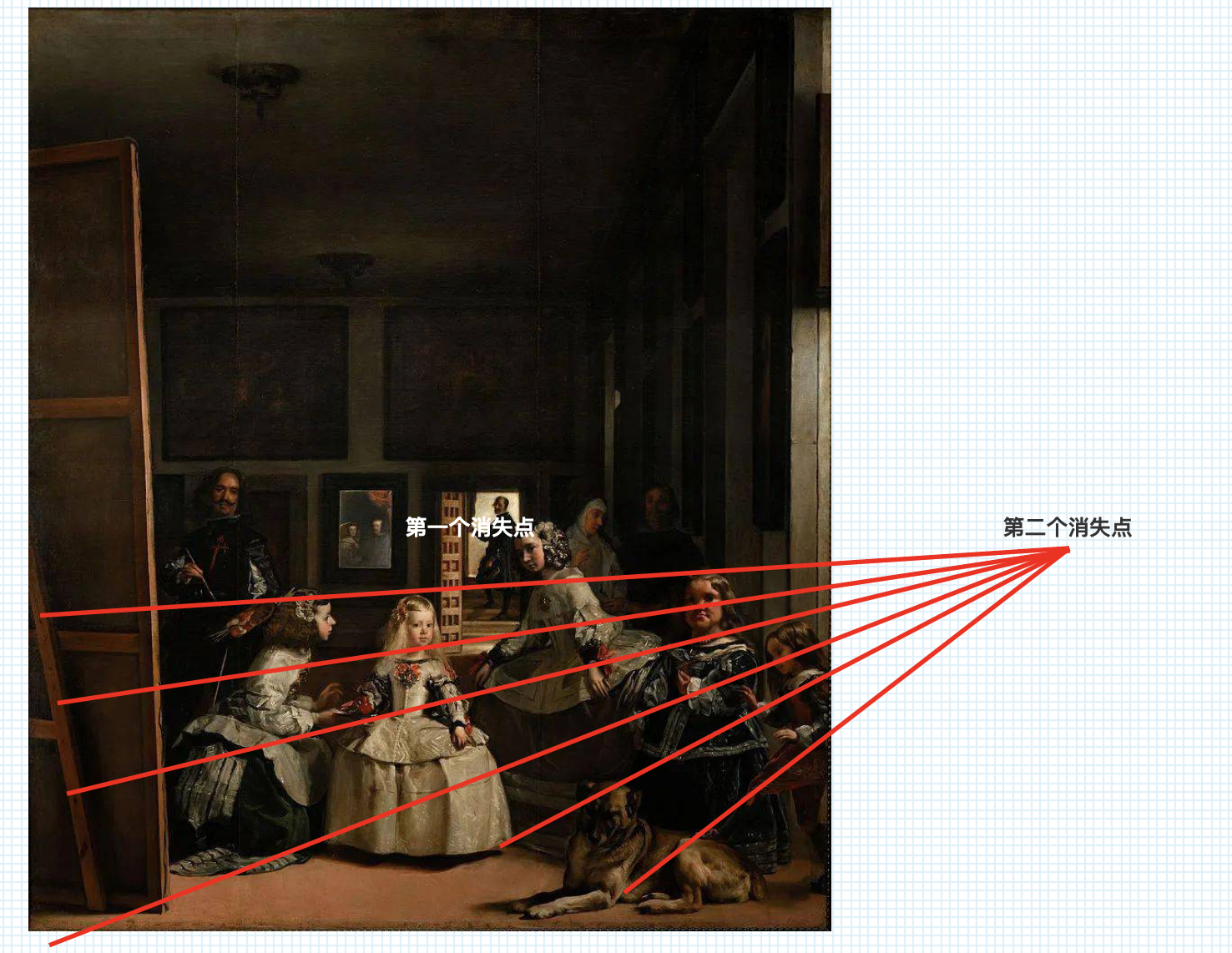

在此,拉康认为正是他作为一个外来者相对于渔民的生活世界的异在性,构成了渔民世界中的消失点——那个沙丁鱼罐头,作为一种渔民生活的隐喻的点——并使拉康自觉到了这种异在性的还原,在此通过「它可看不见你」的话语而感受到「它始终在凝视着你」。主体的异在性构成了欲望对象 objet a 对主体的凝视,而这种凝视展开的视界领域则组装了主体的「眼欲」,并进一步使得主体去看,拉康进一步对维拉斯凯兹的名作《宫娥》进行解读,以说明其逻辑。

拉康认为,这幅画并非是一般意义上的绘画,而是一种「视觉调度」——这幅画是一幅纵318cm,横276cm的巨幅油画,画面左侧看向主体的执笔的画家正是维拉斯凯兹本人,而在他面前的,背对着主体的画作,从其尺寸来看也正是这幅画本身,画面中心的小女孩背后的「镜子」中倒映着的人则是西班牙哈布斯堡国王费利佩四世夫妇,门后正向左侧身手的人物则是维拉斯凯兹的亲戚涅托·维拉斯凯兹。这幅画作诡异的点在于,它以一种视觉调度取消了作为观看者的主体的位置——如果手执画笔的维拉斯凯兹正在绘制这幅画作本身,那么在主体眼前的是什么呢?如果镜子倒映出来的观看者是费利佩四世夫妇(事实上,按照透视关系,这面镜子应该映射出前景人物的背影,但画面中并非如此,因此拉康认为与其说这是一面镜子,倒不如说这是一幅荧幕),那么主体又在哪里呢?可见,那个处在画面透视消失点中企图遁走的人,并非是涅托,而实际上是维拉斯凯兹的分身戏谑般地在这样一幅视觉之迷宫中的逃逸。在此,画面中景深范围内的小女孩对主体之看正是一种去看的命令——「给我看!」——以实现眼欲之组装。

在研讨班现场,拉康做出以上的阐释时,也对《宫娥》做出阐释并影响颇深的米歇尔·福柯正坐在台下聆听,拉康近乎是自负地反问福柯「你同意么」,按照研讨班记录的说法,福柯此处未作回应,拉康随后说到「谢谢,这至少说明我读懂了你的解读」。随后,拉康认为要想进一步深挖这幅画的隐秘,还需要进一步引入射影平面几何以分析这幅画作的透视关系,拉康认为,这幅画有两个透视关系所建立的消失点,其一是正在遁走的画家的手:

其二是决定了画面景深的,在外的消失点:

而画家的虚像则是沿着画中的明暗线,从第二个消失点走入画作之中:

因而这幅画并非福柯所说的是对主体的取消,反而画面中画家的虚像才正是主体的位置(因此也说明了为何左侧背对着主体的画正是这幅画本身),而真实的画家得以逃逸在第一消失点当中。主体对游戏界面(view)的移入正是借由这种视界领域的展开才得以实现,而逃逸的画家分身和作为主体位置的画家虚像(两个消失点)则正是主体的分裂,其中画家的虚像则是画面中的透视关系和元调度所营造出来的「超出」的效果,换句话说,处在消失点的画家的遁走则隐喻了画家以一种虚像的形式在场,从而与主体产生重合,因此画家的虚像的对外观看,正是 objet a 的凝视:

正是这种 objet a 的凝视为主体提供了一种以不在场的方式在场的位置,同时,其作为一种大他者之欠缺而引起欲望。在《只狼》中也出现了类似的效果,第三人称的视角构建的是玩家去看的场域,在此,镜头本身作为一种 objet a 的凝视,首先为主体提供了「给看」的功能和「去看」的欲望,而随着游戏叙事的逐步深入,狼的不死在本质上呈现的是叙事的超出,即一方面是作为一个游戏角色不死,另一方面则是作为一个被玩家操作着的,一种元层级上的不死,在此,狼的视点与主体发生了重合,断绝不死的结局并非是狼断绝了不死,而是作为一个玩家对根本上的他正在进行着的游戏终局的决断,因而与其说是玩家在操控狼,不如说是狼作为一个瞄准点去引导玩家完成对自身不死的断绝,游戏中其他被不死诱惑了的角色印证着的是大他者的欠缺,并非是他们在欲望不死,而是作为大他者的樱龙因自身的欠缺而为他们提供了一种经济性的快感循环,即顺着河流从上游到下游的,不断制造着剩余的不死幻象,这个过程正是拉康所谓的制造着剩余享乐的过程,在此,狼坚持的欲望是截然不同的,他逆流而上,反过来追求着对死亡驱力的坚守。狼对父的屠戮和对卿子的坚守难道不是一种「俄狄浦斯神话」的叙事吗?

关于狼的叙事正是拉康在研讨班七中对索福克勒斯的《安提戈涅》的解读,而狼对不死之命运的跨越也正是安提戈涅对 Ate 的跨越,在此狼正是在精神分析伦理的意义上坚守了作为主体的欲望,直视了大他者之欠缺,拉康在研讨班中讲述道:

精神分析的意义正是在于揭示主体在何处相对于自己的欲望让步了。 ——研讨班七,精神分析的伦理学,卢毅译本

如果玩家们正是在《只狼》中通过狼而找到了「不向欲望让步」的瞄准点,那么游戏也正如一场精神分析实践那样,找出了玩家究竟在何处相对于自己的欲望进行了让步。

分析家话语

作为 objet a 的凝视的狼,质询着主体的分裂,并使主体「咳出」一个主人能指的 S1,这正是作为一种精神分析实践的游戏的结构。而玩家对狼投注的情感,也正是精神分析所谓的转移——(杰作的)电子游戏本质上就是一张「爱床」,玩家在其中爱着也被爱着,将自己的欠缺以欲望的形式交付至那个凝视的场域当中。

游戏的至善伦理也不外乎如此。

后记

此文是笔者寄望于通过精神分析的理论而为游戏的设计观奠基之作,成功之处在于,通过对 regard(凝视)和主体的想象功能的梳理找到了一个游戏之可能的保证,而失败之处在于,我并没有找到切实的奠基方式,这些繁杂的理论与其说是面向着游戏的,不如说是面向着一切有关视觉的艺术形式的。

在写作上,笔者试图以拉康在二十期研讨班中所做的尝试那样,以一种回旋着的结构来「重复性」地将理论道出,在第一篇中,我试图以 Fort/Da (主体的语言化)的视角切入何为游戏之本质;在第二篇中,打算以语言化和想象功能来重复第一篇中的论断;在第三篇中,则继续解释着主体的想象功能是如何获得语言的保证的,亦是对第一篇的重复;在第四篇中,则试图进一步以拉康式拓扑学的方式来进一步重复主题,并将「世界」的概念引入;在最后一篇中,试图以regard 来为主题定论,并重复在上一篇中出现的安提戈涅与死亡的关系(这次是以狼的视角引入),来将话题引向游戏之伦理——本质上,游戏的伦理正是精神分析的伦理,正如笔者一直试图澄清的,游戏是主体的移入与世界的构建所产生的视差。

然而由于笔力不逮,这种尝试似乎并未成功······

立文的初衷是反对一切以快感循环来建筑游戏的理论,这种快感循环的机制正是狼所抵抗着的「剩余快感」的制造,显然,如果我们将《只狼》视为某种元游戏的话,其叙事中也呈现这一面向,不死幻想即隐喻着的游戏本体,斩断不死则是对这种快感经济学的跨越。

公开内容显示宫崎英高似乎有「心理学」背景,但我认为,这可能是把「精神分析」误解为「心理学」(两者是截然不同,甚至互相抵触的理论),对这种意见的坚持也是我写作此文的动力。

在最后一篇当中,本想经由将游戏之伦理引入精神分析的伦理后,进一步以拉康对「爱」的见解而阐释游戏之爱,但始终未能找到突破口,久而久之也意兴阑珊了······