1964年,拉康在其研討班《精神分析的四個基本概念》中開始闡釋「凝視」問題,他強調凝視與視覺的辯證分離,即凝視是 objet a 對著主體之凝視,視覺是凝視的遮蔽,簡言之,objet a 的凝視是對著主體的「給看」,是先發的,而主體的視覺則是「去看」,是後發的。在帕里斯的《空間與凝視》中對如此闡述:

這幅畫的焦點是聖方濟各的頭部,那裡環繞著以右眼為圓心的光環。他的凝視與他左邊的騎士的木碧昂相交,聖徒的面孔呈四分之三側面,騎士則是正側面。聖方濟各凝視的力量體現在騎士背部的弧線上,騎士正向聖徒彎下身子,這條線在弗朗西斯右側那匹溫順的馬的馬背上得到呼應。兩座山丘左右相互對立,它們形成的對角線在下降中匯聚於聖徒的頭部。一座城市坐落於左側山的山頂,右側山頂則有一座教堂,城市與教堂之間略微傾斜的視線,與弗朗西斯和騎士之間的視線平行。顯而易見,風景特徵呼應並闡明瞭人物之間的關係:“將聖徒和凡人聯合在一起的無聲對話,就是在天堂中將教會和城市聯合起來的對話。”(Paris 190)但是帕里斯也堅持認為,在喬託的畫中“最終是可見之物(或者翻譯為風景,總之是一個構建了可看的場域的 view)在看(sees)[se fait voyant]

喬託 聖方濟各將斗篷贈予貧窮的騎士 1295年 溼壁畫 意大利阿西西聖方濟各教堂

帕里斯的這段描述再現的是在一幅繪畫作品中,畫面本身如何通過透視關係而定義了一種向外的凝視,也就是朝向著觀看者的凝視。拉康認為,這種視界領域(view)並非僅出現在繪畫作品當中(儘管他經常會以繪畫作品來分析這種凝視關係),亦會出現在廣義的視覺行動之上(行動是一個精神分析術語,是指可言說的主體的行動,這裡不作過多闡述),拉康這樣描述他自己的一段經歷:

在我二十來歲的時候,那時,我當然還只是一名初出茅廬的知識分子,我下定決心想要離開學術界,去見見世面,投身於實踐領域和現實領域,用我們的俗話說,到大海里遨遊一番。有一天,我們的主人公和布列塔尼的漁夫們一起坐著一隻小船出海捕魚。就在大家正等待收網的時候,一個漂浮在海面上的沙丁魚罐頭在陽光下閃爍著,一位漁民指著罐頭對我說:“你看到那個罐頭了嗎?你看見它了嗎?對了,它可看不見你!” ——研討班十一,《精神分析的四個基本概念》

在此,拉康認為正是他作為一個外來者相對於漁民的生活世界的異在性,構成了漁民世界中的消失點——那個沙丁魚罐頭,作為一種漁民生活的隱喻的點——並使拉康自覺到了這種異在性的還原,在此通過「它可看不見你」的話語而感受到「它始終在凝視著你」。主體的異在性構成了慾望對象 objet a 對主體的凝視,而這種凝視展開的視界領域則組裝了主體的「眼欲」,並進一步使得主體去看,拉康進一步對維拉斯凱茲的名作《宮娥》進行解讀,以說明其邏輯。

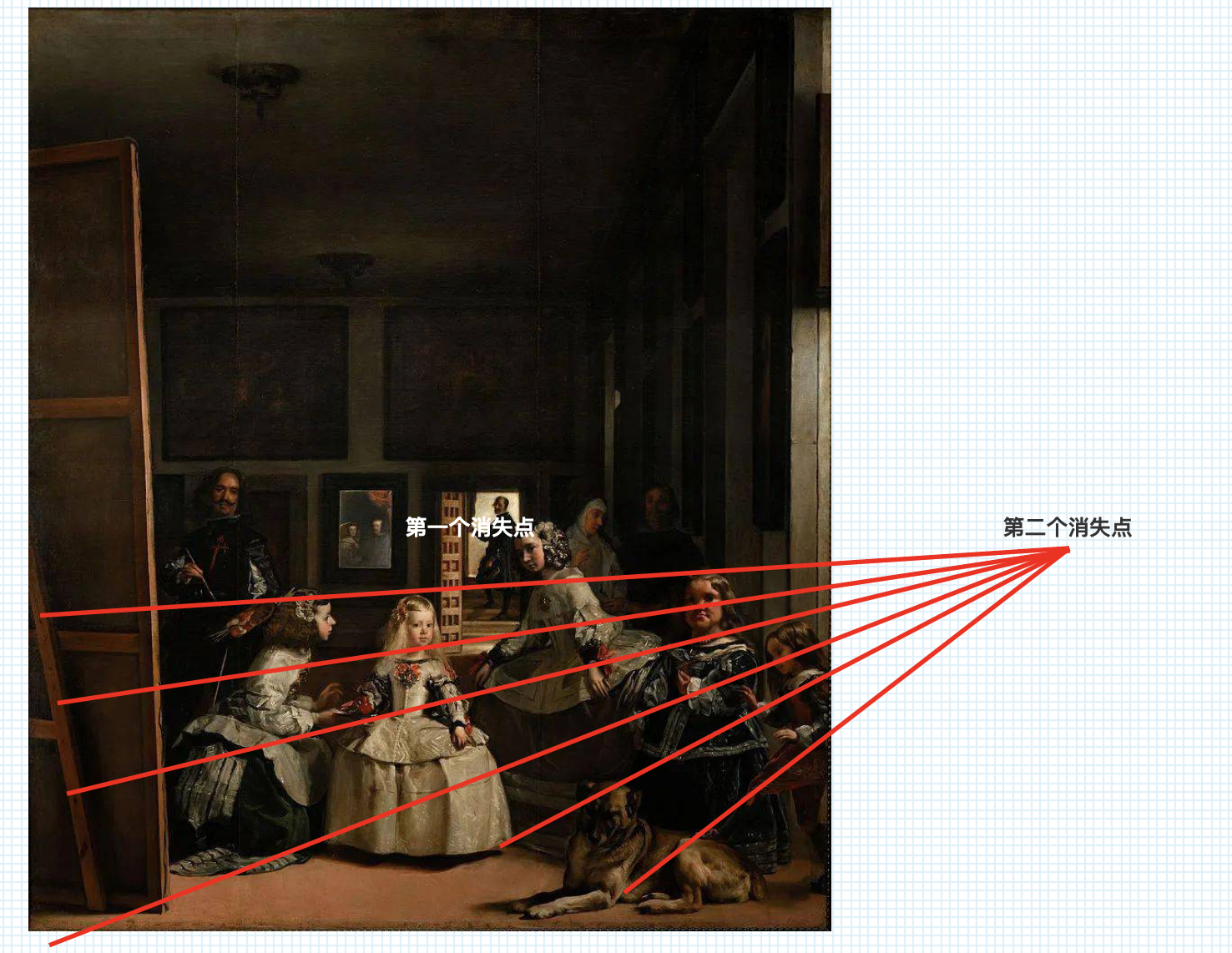

拉康認為,這幅畫並非是一般意義上的繪畫,而是一種「視覺調度」——這幅畫是一幅縱318cm,橫276cm的巨幅油畫,畫面左側看向主體的執筆的畫家正是維拉斯凱茲本人,而在他面前的,背對著主體的畫作,從其尺寸來看也正是這幅畫本身,畫面中心的小女孩背後的「鏡子」中倒映著的人則是西班牙哈布斯堡國王費利佩四世夫婦,門後正向左側身手的人物則是維拉斯凱茲的親戚涅託·維拉斯凱茲。這幅畫作詭異的點在於,它以一種視覺調度取消了作為觀看者的主體的位置——如果手執畫筆的維拉斯凱茲正在繪製這幅畫作本身,那麼在主體眼前的是什麼呢?如果鏡子倒映出來的觀看者是費利佩四世夫婦(事實上,按照透視關係,這面鏡子應該映射出前景人物的背影,但畫面中並非如此,因此拉康認為與其說這是一面鏡子,倒不如說這是一幅熒幕),那麼主體又在哪裡呢?可見,那個處在畫面透視消失點中企圖遁走的人,並非是涅託,而實際上是維拉斯凱茲的分身戲謔般地在這樣一幅視覺之迷宮中的逃逸。在此,畫面中景深範圍內的小女孩對主體之看正是一種去看的命令——「給我看!」——以實現眼欲之組裝。

在研討班現場,拉康做出以上的闡釋時,也對《宮娥》做出闡釋並影響頗深的米歇爾·福柯正坐在臺下聆聽,拉康近乎是自負地反問福柯「你同意麼」,按照研討班記錄的說法,福柯此處未作回應,拉康隨後說到「謝謝,這至少說明我讀懂了你的解讀」。隨後,拉康認為要想進一步深挖這幅畫的隱秘,還需要進一步引入射影平面幾何以分析這幅畫作的透視關係,拉康認為,這幅畫有兩個透視關係所建立的消失點,其一是正在遁走的畫家的手:

其二是決定了畫面景深的,在外的消失點:

而畫家的虛像則是沿著畫中的明暗線,從第二個消失點走入畫作之中:

因而這幅畫並非福柯所說的是對主體的取消,反而畫面中畫家的虛像才正是主體的位置(因此也說明了為何左側背對著主體的畫正是這幅畫本身),而真實的畫家得以逃逸在第一消失點當中。主體對遊戲界面(view)的移入正是藉由這種視界領域的展開才得以實現,而逃逸的畫家分身和作為主體位置的畫家虛像(兩個消失點)則正是主體的分裂,其中畫家的虛像則是畫面中的透視關係和元調度所營造出來的「超出」的效果,換句話說,處在消失點的畫家的遁走則隱喻了畫家以一種虛像的形式在場,從而與主體產生重合,因此畫家的虛像的對外觀看,正是 objet a 的凝視:

正是這種 objet a 的凝視為主體提供了一種以不在場的方式在場的位置,同時,其作為一種大他者之欠缺而引起慾望。在《只狼》中也出現了類似的效果,第三人稱的視角構建的是玩家去看的場域,在此,鏡頭本身作為一種 objet a 的凝視,首先為主體提供了「給看」的功能和「去看」的慾望,而隨著遊戲敘事的逐步深入,狼的不死在本質上呈現的是敘事的超出,即一方面是作為一個遊戲角色不死,另一方面則是作為一個被玩家操作著的,一種元層級上的不死,在此,狼的視點與主體發生了重合,斷絕不死的結局並非是狼斷絕了不死,而是作為一個玩家對根本上的他正在進行著的遊戲終局的決斷,因而與其說是玩家在操控狼,不如說是狼作為一個瞄準點去引導玩家完成對自身不死的斷絕,遊戲中其他被不死誘惑了的角色印證著的是大他者的欠缺,並非是他們在慾望不死,而是作為大他者的櫻龍因自身的欠缺而為他們提供了一種經濟性的快感循環,即順著河流從上游到下游的,不斷製造著剩餘的不死幻象,這個過程正是拉康所謂的製造著剩餘享樂的過程,在此,狼堅持的慾望是截然不同的,他逆流而上,反過來追求著對死亡驅力的堅守。狼對父的屠戮和對卿子的堅守難道不是一種「俄狄浦斯神話」的敘事嗎?

關於狼的敘事正是拉康在研討班七中對索福克勒斯的《安提戈涅》的解讀,而狼對不死之命運的跨越也正是安提戈涅對 Ate 的跨越,在此狼正是在精神分析倫理的意義上堅守了作為主體的慾望,直視了大他者之欠缺,拉康在研討班中講述道:

精神分析的意義正是在於揭示主體在何處相對於自己的慾望讓步了。 ——研討班七,精神分析的倫理學,盧毅譯本

如果玩家們正是在《只狼》中通過狼而找到了「不向慾望讓步」的瞄準點,那麼遊戲也正如一場精神分析實踐那樣,找出了玩家究竟在何處相對於自己的慾望進行了讓步。

分析家話語

作為 objet a 的凝視的狼,質詢著主體的分裂,並使主體「咳出」一個主人能指的 S1,這正是作為一種精神分析實踐的遊戲的結構。而玩家對狼投注的情感,也正是精神分析所謂的轉移——(傑作的)電子遊戲本質上就是一張「愛床」,玩家在其中愛著也被愛著,將自己的欠缺以慾望的形式交付至那個凝視的場域當中。

遊戲的至善倫理也不外乎如此。

後記

此文是筆者寄望於通過精神分析的理論而為遊戲的設計觀奠基之作,成功之處在於,通過對 regard(凝視)和主體的想象功能的梳理找到了一個遊戲之可能的保證,而失敗之處在於,我並沒有找到切實的奠基方式,這些繁雜的理論與其說是面向著遊戲的,不如說是面向著一切有關視覺的藝術形式的。

在寫作上,筆者試圖以拉康在二十期研討班中所做的嘗試那樣,以一種迴旋著的結構來「重複性」地將理論道出,在第一篇中,我試圖以 Fort/Da (主體的語言化)的視角切入何為遊戲之本質;在第二篇中,打算以語言化和想象功能來重複第一篇中的論斷;在第三篇中,則繼續解釋著主體的想象功能是如何獲得語言的保證的,亦是對第一篇的重複;在第四篇中,則試圖進一步以拉康式拓撲學的方式來進一步重複主題,並將「世界」的概念引入;在最後一篇中,試圖以regard 來為主題定論,並重覆在上一篇中出現的安提戈涅與死亡的關係(這次是以狼的視角引入),來將話題引向遊戲之倫理——本質上,遊戲的倫理正是精神分析的倫理,正如筆者一直試圖澄清的,遊戲是主體的移入與世界的構建所產生的視差。

然而由於筆力不逮,這種嘗試似乎並未成功······

立文的初衷是反對一切以快感循環來建築遊戲的理論,這種快感循環的機制正是狼所抵抗著的「剩餘快感」的製造,顯然,如果我們將《只狼》視為某種元遊戲的話,其敘事中也呈現這一面向,不死幻想即隱喻著的遊戲本體,斬斷不死則是對這種快感經濟學的跨越。

公開內容顯示宮崎英高似乎有「心理學」背景,但我認為,這可能是把「精神分析」誤解為「心理學」(兩者是截然不同,甚至互相牴觸的理論),對這種意見的堅持也是我寫作此文的動力。

在最後一篇當中,本想經由將遊戲之倫理引入精神分析的倫理後,進一步以拉康對「愛」的見解而闡釋遊戲之愛,但始終未能找到突破口,久而久之也意興闌珊了······