落日间链接:艺术式研究宣言 Manifesto of Artistic Research (2020)

译按

这篇可以算是对于 Julian Klein 什么是用艺术的方法做研究? What is Artistic Research? (2011) 的深化、辩护与完整的叙述展开,宣言希望能论证审美研究(艺术式研究)独立于任何理论的、话语性的或科学的承认,而作为研究的合法性。

这篇宣言之中有一种强烈革新的姿态,试图抛去施加在当代艺术与艺术式研究上的哲学及科学话语的双重负担,并通过回溯到审美/美学(Aesthetic)知识来建立和主张「用艺术的方式做研究」奇异的(singular)工作方式与其知识型,一种持续的行动和思考在其中不断交织的非语言的过程。

宣言也指出了数字(digital)对于审美实践/研究带来的新挑战,而这也是我所关注的游戏所工作的场景,对于非可量化性的部分或许可以接续到 David Kanaga 《游玩世纪宣言》笔记与计算炼金术 Notes On "Manifesto " (2013) 对于定量和一致性的反对。

落日间正在发展的「把游戏作为方法」或「Video Game Essay」的新形式的探索,我认为其是能与数字人文以及艺术式研究(Artistic Research)这两条传统接上的,在此之前,摸清背后的理论传统,并明了先前这些运动所面对艺的术、学术的体制、话语和历史的负担也有助于我们之后的理论与实践的独立与轻盈。

此外,此文篇幅足够六十页,可算上本小书了,且喜欢使用长难句,翻译过程颇为痛苦,非常感谢来自公众号科学史图书馆的徐露博士的校对和对其中部分翻译的探讨,以及接下来她精彩的校按。

叶梓涛

校按

现在要了解什么是“艺术式研究”(artistic research)有一个非常直观的途径,就是查看上上周(2022年6月30日至7月3日)在魏玛包豪斯大学刚结束的 “The 13th SAR International Conference on Artistic Research” 里的研究项目及其简介,艺术式研究的重要刊物 the Journal for Artistic Research 就在这次活动里回顾了他们十年活动的研究成果和工作流程。哪怕不能现场参加或者查看回放,我们也能通过这些纲要发现,“艺术式研究”的研究方法、研究内容和最终的呈现形态都丰富到让人眼花缭乱,剧场、行为艺术、VR设计、数字音乐、视频游戏、讲座、工作坊、建筑、绘画等等,囊括了艺术领域里从古至今的不同门类。

与此前艺术相关的研究不同,artistic research 是 research with art 而非 research for art。在 artistic research 里,不同艺术门类的艺术实践不再只是研究对象,而是研究过程和研究要传递的知识本身,并凭借更加丰富的感知方式和实践可能去帮助研究者打开更多路径,让艺术实践成为上手的工具去释放学术研究的更多潜能,例如近年来的视频论文就是如此。艺术实践应是可居可游的。artistic research 出现并流行的原因,我想除了呼应学术研究中的实践转向,还有很重要的一点是传统的学术研究方式(论文发表)在技术变革的时代面临新的研究对象时常常力有未逮,游戏就是一个例子。也许我们可以期待和尝试用游戏去完成游戏研究。

不过,artistic research 也不全然是一个时髦的新鲜事物。如果只考虑 “artistic research”作为一个用此名字命名的研究派别流行起来的时间,那它的确是一个非常年轻和有活力的存在。但当我们谈论“艺术式研究”(“artistic research”)时,不可避免地会面临什么是“艺术式”(artistic)这个问题,也就是“用艺术的方法做研究”的“艺术”到底为何物。要在这短短的校按中回答什么是艺术,无疑是一件吃力不讨好并很难有实质进展的事。但我们可以从“artistic”的基本词义入手,这个词来自18世纪前半叶的法语词 artistique/artiste,而文艺复兴研究的重要学者 Paul Oskar Kristeller 曾在论文《现代艺术体系:美学史研究》(

The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics)里揭示了艺术体系作为一种现代意义上的文化系统就是发源自18世纪。并且,在其中起关键作用的是对不同艺术门类产生兴趣的业余爱好者们——大量看准业余爱好者的喜好或由业余爱好者们自己书写的文字成为美学话语的重要组成部分。可以说,是技术(印刷出版业)的发展加上业余爱好者的出现推动了现代艺术理论体系的形成,而同样的原因(技术进步和需要满足不同研究的需求)也是 artistic research 能在近十年流行的关键所在。另外,artistic 对“业余爱好者”的强调也是今天的学术研究不可忽略的重要部分(想想电影史里的“迷影”或者今天不同媒体平台上的一些业余爱好者的个人研究)。

如果想要了解 artistic research 的更多背景信息(例如两次学术革命与知识生产的变化)或者把握它的时代主题,今天这篇《艺术式研究宣言:为其倡导者的辩护》是不错的选择。它的缠绕式写作风格和非线性论述思路不算友好,但我们尽力翻译和校对了文字。不过,借用《艺术式研究宣言:为其倡导者的辩护》的最后一条“The precariousness of aesthetic research is also its potential/审美研究的不稳定性也是它的潜能所在”。重要的仍然是创作,不过这次可以带上艺术。

徐露

Manifesto of Artistic Research: A Defense Against Its Advocates

艺术式研究宣言:为其倡导者的辩护

混合着 Sabine Hertig《拼贴画的衰落》(a Declination of the Collage by Sabine Hertig (2019))

苏黎世艺术大学和苏黎世大学艺术与文化理论中心(ZKK)。

作者为 Silvia Henke(卢塞恩应用科学与艺术大学文化理论教授), Dieter Mersch(德国哲学家和媒体科学家), Thomas Strässle(瑞士文学学者、作家和长笛演奏家,伯尔尼艺术大学跨学科负责人), Jörg Wiesel, Nicolaj van der Meulen(瑞士西北应用科学与艺术大学,审美实践与理论研究所)

原文链接:点击跳转

翻译:叶梓涛

校对:徐露 from 科学史图书馆

False Competition 虚假的竞争

自20世纪90年代开始,艺术式研究就受政治驱动。如果没有博洛尼亚改革所推动的艺术和设计学科课程的严格学术化(academicization),我们称之为「艺术式研究」的实体就几乎不可能出现。

经过若干阶段的调整和巩固,艺术式研究已经在教育、机构、研究和资金政治方面基本确立。而且,它所做的不仅仅是建立自己:它已经扩展到几乎所有的艺术领域。

但我们仍然可以看到其自我主张(self-assertion)的痕迹。作为一种主要在艺术院校内开展的研究实践,艺术式研究从一开始就与大学的研究实践相竞争:基于它们机构参数及其经典的判断标准(「艺术状态」、方法论的澄清、知识的进步、产出的数据等)。

艺术式研究充其量只是被认为是学术领域里资历尚浅的合作者,一些学科对它们颇感兴趣,但有时也会被失望地注意到,而且它们常常遭到许多嘲笑。

这不仅是因为大学对研究领域的占有感;艺术式研究本身也负有责任。时至今日,它的自我理解基本上来自于与学术研究的接触,这体现在多个方面:艺术式研究引进了学术理论的模型和方法论选择,采用其评估与分发的形式,并通过传统的学术资格形式(如博士学位)努力获得尊重。

1. 艺术式研究只有将自己从大学研究中解放出来,才能长久地确立。相反,它目前在方法上、理论上和制度上都受制于大学的学术体制。

只要艺术式研究继续将其重点放在大学研究的标准上,并试图模仿它们,它就陷入了一个不能也不该存在的竞争。这样一来,艺术式研究就浪费了它原初的潜力。

这种情况令人困惑:当大学对知识传递的展演形式(在「科学日」、「演讲展演」或「100种思维方式」等标签下)越发感兴趣,并关注其研究的适用性和新学习课程时,艺术院校则继续梦想自己的研究能成为科学的或学术的,并假定这是通往政治、学术和理论合法性的途径。

Three Problems 三个问题

第一个问题是人员问题。从事艺术研究,为理论的形成做出贡献,以及领导艺术院校研究部门的人本身就来自大学系统,并拥有高等学术资历(这已成为招聘中的一个决定性标准)。他们常表现得像学术界的叛徒,但却重复着学术界的工作方法。他们基于一种对所谓「研究」严格但有时模糊的理解来做这件事,在他们的语言、目标和研究方法上都是如此。

第二个问题是美学和哲学的参考点。目前,艺术式研究的捍卫者们对理论、话语和反思的理解相对粗糙,这阻碍而非促进了艺术式研究的具体实践的发展。这也是由于不恰当的类比:例如援引科学研究的术语,如「实验室研究」(laboratory studies)和「实验性系统」(experimental systems),这些语言从一开始就误导了人们,一方面,似乎研究的艺术要素(artistic element)在一系列实验中耗尽了自身;另一方面,似乎研究就是一种艺术,其特权场所是实验室。

另一种研究范式是借用社会科学的定性和定量的「调查」(surveys)和「观察」(observations)来推进的,希望能够通过多数人的意见来使艺术式研究的模糊性具体化(objectify)。另一领域则是民族志(ethnography):似乎艺术优先配备了一种外来的凝视(foreign gaze),或者说,能用他者之眼来看待世界,以便瞥见其隐藏的奇珍异宝柜。这些都是曲解的类比:通过它们,审美过程(aesthetic procedures)只是被弄得与科学相似,结果是它们失去了其特有的知识性(intellectuality)的形式,以及之于科学的特殊性。

第三个问题在于向时髦理论寻求庇护。历史认识论(Historical epistemologies)、「行动者网络理论」(actor network theory)、「物导向本体论」(object-oriented ontology)或「新物质主义」(new materialism),以及像吉尔·德勒兹、米歇尔·福柯、卡伦·巴拉德或唐娜·哈拉维这样的特权思想家(privileged thinkers),与其说是被阅读和批判,不如说是被当作引文来源进行利用和剥削。理论基石的制造甚至没有尝试去理解美学思想。相反,空洞的密码(empty ciphers)被采用,并被匆忙地填入艺术式研究的程序。对「研究问题」和「研究结果」循规蹈矩的坚持也导致了模式化的应用(schematic application),这种应用方式并没有把理论看作是一种要被效仿的反思性的思想工作,而是视为是一种激活的假体(activation prosthesis)。这样一来,艺术式研究质疑概念性劳作(conceptual labor)的有效性范围的潜力就被浪费了——概念性反思与审美反身性实践之间动态对话的可能性也消失了。

2. 艺术式研究不是失败学者的游乐场。也不是失败艺术家的乐园。

值得注意的是,艺术家们如何只是不情愿地接受了艺术式研究的趋势,甚至艺术家如何有意识地拒绝这个标签。学术界的情况正好相反,他们很乐于接受这个标签,将自己置于运动最前沿,并将其理论化。由此产生了一种认证的术语文化(terminological culture of certification),它援引并推进模板化的理论思想,而非自然生成地论证,允许自身被审美的真正力量所引导。

这些情形与对产出的公开关注有关,它将艺术实践与可验证和可理解的、能在出版物或网站上发布的成果联系起来。这种思维方式聚集在大学背后资助机构的钱罐周围,且总是自相矛盾地自认为是在对制度和权力结构批判。

一种方法论的冲突被点燃了,它不仅含糊地谈论方法,复制它们的固有条件,且没有认识到,艺术不是按照一种严格的方法(met'hodos)沿着预定的轨迹进行的,而是以跳跃(leaps)、离题(digressions)和迂回(detours)的形式,不断地产生新的和出乎意料的反表达(counter-expressions),艺术并没有为它们的非线性的「实验」设定目标,而是引发刺激,从而带来大胆的启示。如果艺术式研究能从艺术中引出这些实践,进一步发展它们,并富有成效地将它们纳入学术话语中,我们将不得不考虑一场学术革命。

同时,艺术家喜欢与科学家以及学者合作,特别是在自然科学领域,目的是要与他们齐平。像「艺术科学」(artscience)或「科学艺术」(scienceart)这样的新词的出现,是为了强调跨学科的潜力。这种潜力主要在于艺术为科学提供新的想法,并以另外一种形式创造力展现它们,或勾勒出过去未曾考虑过的视角。我们决不能说是平等的「对话」或「相遇」。相反,艺术的方法之于科学,仍像科学之于艺术一样被误解。

3. 多重的误解阻碍了我们对艺术式研究的理解,它在研究的意义上的特点有别于既定的艺术和科学实践的思想形式。

Four Misunderstandings 四个误解

首先,人们普遍认为,艺术家在收集和处理尽可能多的信息时,主要是作为研究者在活动。这就导致艺术成了一种「研究艺术」(research art),在没有展示、圆桌会议和配套出版物的情况下,它不再是可被理解的(accessible),这种艺术以令人费解的展览装置的形式出现,其首要目的是展示出这样的一件事:关系间令人困惑的复杂性,且主要由大规模介入性的策展话语(massively interventionary curatorial discourse)承担。

第二,一种研究实践已建立起来,并将艺术作为一种次等能力而使用,或者说滥用(abuses),而非在其自身的思想形式中工作。这种实践指向社会研究、「扎根理论」、或信息技术领域中的研究解决的程式(procedures)。它使用的策略不过是以让人惊奇为目的而呈现壮观的感官焰火。统计数据、访谈、参与式观察、数据可视化、技术性创新或科学实验的标准,夹杂着或多或少随意的评论,阻碍了我们对实际艺术激变(actual artistic agitation)的看法,也阻碍了某种穿越媒体和材料的,能打开科学技术方法仍无法触及之物的实践。

第三,人们普遍盛行一种对研究的理解,这种理解模仿了学术知识生产的颗粒性和专业化,以便为牵强附会或边缘化的问题打上艺术的烙印,而这些问题的目的不过是对已被展示过的、说过或分析过无数次的事物的构造进行微小的转变,仿佛研究仅仅包括占领小众领域(niches)或对尚未探索的对象进行变化和应用。「艺术式研究」这个词往往只是个标签,它被回溯性地应用于艺术的产出,以增加其合法性(legitimacy)。

然而,关键肯定是在于,要把艺术实践和艺术式研究理解为相关的(kindred),但无需是同一的(identical)的实践。艺术式研究的存在与否并不取决于与艺术(art)的联系,而在于它与审美(aesthetics)的联系。艺术的属性对艺术式研究来说不是必不可少的,重要的是 「aisthesis」一词,即感性知识(sensual knowledge)。它不要求自主性。但艺术式研究在那些间歇地介入科学话语与日常世界的地方为自己辩护,其目的是进一步发展这些话语,转变它们或引起它们的变动,并以令人惊讶而有时也令人费解的方式推动它们前进。

最后,第四,如果一个人自我的实践,以任何方式挑战了体制化的学术研究的霸权,并挫败其对唯一合法性(sole legitimacy)的要求,似乎就足以把自己理解成在「参与研究」(engaging in research)。对真正的「艺术式」研究兴趣的强调,显然足以将自己理解为颠覆者,对权力的批判者,以及激进主义者。而这就忽略了这样一个事实,即这种否定的政治(politics of negation)通过试图小心翼翼地模仿科学知识,同时又拒绝发展自己积极的知识观念,间接地展现了科学知识至高无上的地位。

4. 艺术式研究的潜力在于主张非学科性(undisciplinarity),允许不确定性,整合消极性(integrating negativity),并寻求明晰性。这被认为是对科学严谨的理解不足。

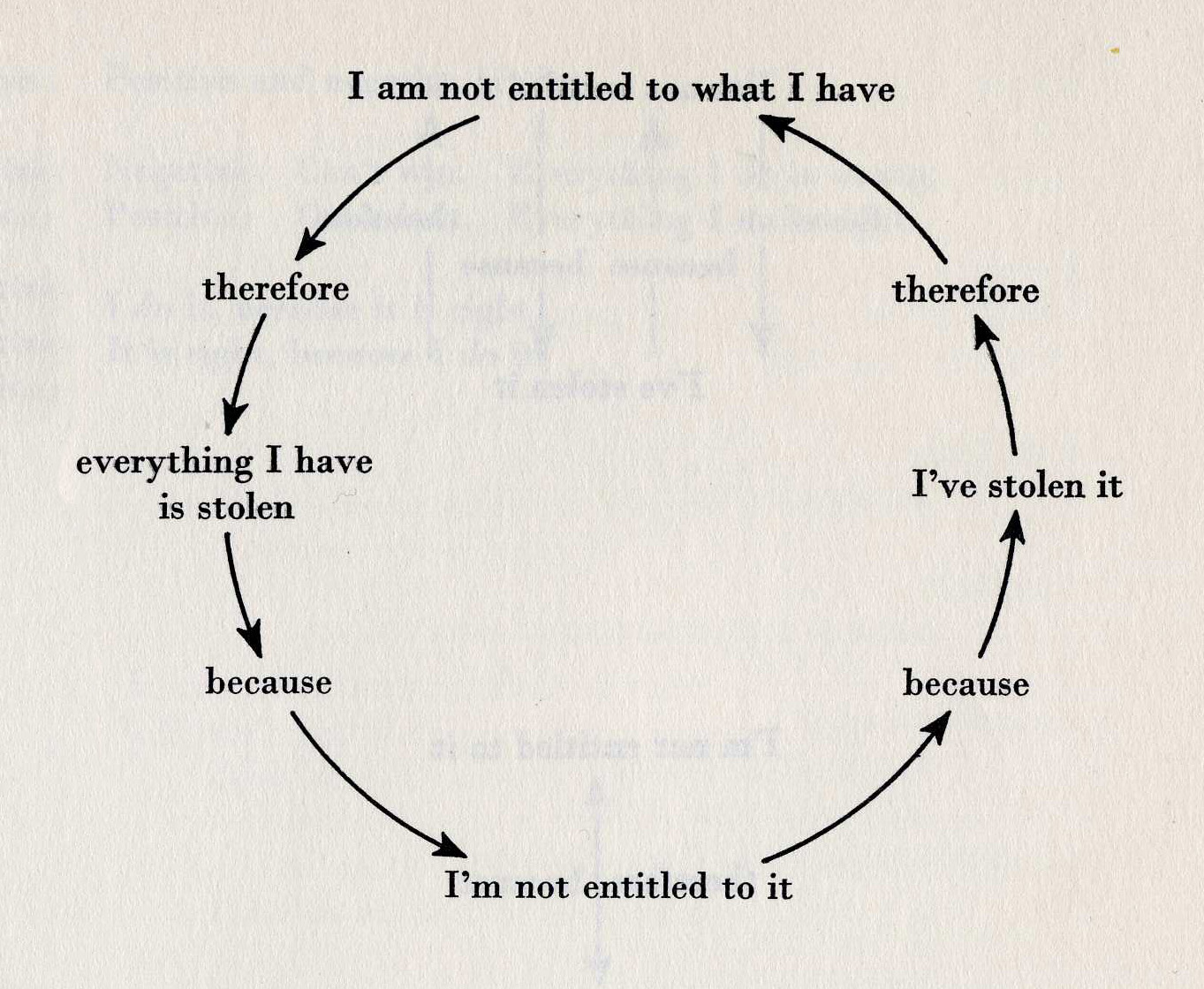

艺术式研究不是对艺术的研究(research of art)。「研究」是「寻找」(finding)的一种形式。在寻找中总是有种偶然的因素。出于这个原因,「结 knots」(Ronald D. Laing)、复杂性、甚至是混乱局面都可以引导寻找的过程,而非通过一个已经被认可的系统或模型而进行的严格的、直接的「搜寻 search」(search, research, recherche)。

(译注:「结 knots」是苏格兰精神科医生 Ronald D. Laing 的一本著作,他全本使用诗歌来描述某些生活和人与人之间的「结」,有研究者将其与 Bateson 的双重约束 (double binds) 对照。)

当对理论的所有期望都已耗尽,概念和方法的形成似乎已结束时,无所求的「寻找」的研究(researching in the sense of finding)就开始了。然后,展览、展示或见证的自生的力量变得意义重大,这些事物在很大程度上与感性交织在一起,并以多种视角运作。研究绝不是为了遵循命题性或推论性这样的规范,也不是为了服务于科学的大众化理论(exoterica)。

相反,艺术式研究作为一种审美(美学)的事物,拥有奇异性(singularity)的特质。从实践的角度来看,它设法居于各种不确定性,否定性、不明确性与分歧的领域,与虚构和断裂一起工作,准确而明晰地援引最微妙的细节,并使它们以审美的方式表现出来。因此,这种研究的主题是不可言说、不可再现,以及不可通约的形式,它们展开自身的张力和强度,并影响知识的生产。这需要具体感官的承认(concession of specific faculties)。它们在具体实践中展现自身。

Theory And Practice 理论与实践

随着狄德罗(Denis Diderot)和达朗贝尔(Jean-Baptiste d’Alembert)的《百科全书》(Encyclopédie, 1751)的出版,与艺术和贸易有关的实践的概念地位得到提高。今天,无论这个词在哪里出现,它都与一个承诺联系起来。作为对具体行动,对工作,或对实际发生的切近,这个承诺与效用和解决方案导向相关,与实事求是(practicality)、可用性(usability)、有用性(usefulness)有关。「实践」(Praxis)不仅意味着一种隐含的事实性,同时也意味着掌控现实的能力,一种对现实关系的干预,一种能够促进变革的行动力,无论是在政治、教育、社会或科学领域,还是在艺术院校的研究领域。

艺术式研究与它的同胞,即设计研究(design research)的关系,使得关注于应用(application)的问题一直存在。我们可以说,对应用性的关注(模式1)赋予了艺术式研究存续的能力,而对基础性的关注(模式2)则使其值得尊重。艺术式研究仍在朝着实现学术化(academicization)的方向努力,这也说明艺术式研究并不愿意立即承认自己是专业高等教育体系的一部分。

(译注:此处原文模式标注或许有误,mode 1 、2 是科学社会学中的术语,即「知识生产模式」Knowledge production modes,模式1指仅仅由科学知识和基础研究驱动的知识生产,由研究者发起,建立在科学概念化和学科化之上;模式2在1994年创造,在模式2中,多学科团队短时间聚集在一起,研究现实世界的具体问题,以便进行知识生产,强调跨学科研究,异质性和组织多样性;而后有学者描述了一种 Mode 3 模式3的知识,强调个人,结构和组织和系统层面的多种知识的共存与发展,知识集群,创新性网络,创业式大学,学术型公司,甚至四重五重的创新螺旋结构,同样也会有人反思模式2仅仅是19世纪学术体制化之前的最初形式等等(wiki: Knowledge production modes))

政治解决方案引入了一个新的分类:像瑞士国家基金那样的「由使用启发的基础研究」(Use-inspired basic research)。艺术式研究可能永远无法完全摆脱存在于关注应用和关注基本原理/基础间的两难境地。这可能是它比起美学似乎对技术维度更感兴趣的原因之一。

因此,适用性(Applicability)和实践相关性是研究提案成功的关键因素。预先拟好的假设、方法和预期目标有助于规范性地约束知识生成的惯例,使其可控,并将其程序引向结果导向(results-oriented)的方向。实践的暗示作用让人们相信,至少在某些领域或学科,实践可以先于或指导理论。在学术研究的模式2中,这种对实践的关注比在模式1中起指导作用的基础研究更重要。

特别是「实践」的概念在今天(再次)呈现出来,仿佛它可以独立存在,且本身就是正当合理的。援引实践足以成为一种神奇的公式,通过这种公式,一切问题都能得到解决。人们认为实践甚至比理论更强大,实践可以在没有理论的情况下前行,它甚至是一个反理论事件(a-theoretical event),可以在「反对理论」这样的实用主义口号下愉快地行动,而无需保全自身的基本原理和目的论(teleologies)。这种想法(再次)占了上风,即在理论和实践间存在着一个巨大的深渊,而在其中,理论是抽象的、灰色的、多余的、软弱的、远离生活的,而实践则在其承诺结果的光芒中径直前行。在常见的修辞中,实践作为一种具体之物,作为一种「工作」的力量,在行动主义或加速的冲力下四处得分。

而在此被遗忘的是,不存在单独的、统一的「实践」,能被降而归为一个可被制定和理解的环境。实践,就像理论一样,总是「相关的」(related),与它们所处的背景和情形相对,并为之提供答案。特别由于其展演性(performativity),它们与现实相连。然而也由此,它们拥有着一个时间性的范围;它们从某种事物中产生,并指向它们不了解也无法进入的未来。由于这个原因,实践逃脱了掌控,这就是为什么它们需要反思(reflection),没有反思,它们就会陷入纯粹的假设,甚至是暴力或无知。它们的反身性(reflexivity),作为其在洞察、感知、知识和自我指涉性的基础,确保了它们的可修正性(revisability)。这就提醒了实践,它的后果有时会导向它无意的副作用,且无可挽回。没有任何一种实践能够自我控制(No praxis is in control of itself),无论是对于它正在走向的未来,还是对于它所产生的过去。艺术实践也是如此,它只有每时每刻都注意到这种辩证关系,才能将自身表现为艺术。

5. 实践需要理论,正如理论需要实践一样。如果基于实践的研究拒绝反思和反身性(reflexivity),那么它对艺术性研究就无话可说。

理论和实践的二分法被证明是灾难性的:它对于艺术和美学研究都不公平。但是,理论也不是作为一个纯粹的抽象物「自为 for itself」存在的。就像基于历史、社会空间及其条件和交流背景,理论自身作为话语实践,遵循自己的规则,也同样塑造了实践。与其他理论、辩论和社会讨论相联系,它们总是干预与侵犯,激起争论和升级,甚至发起挑衅,其展演性的能量的强度不亚于实际的斗争。

因此,理论不是实践的对立面,正如实践不是理论的对立面一样。但它们也没有合二为一。它们甚至没有构成一个连续体(continuum),而是在一个将它们推入了一种模糊关系的断裂之中,以一定距离相互作用。因此,理论和实践的分离是误导性的,它试图划分不同的空间或能力,且不允许相互的接触。如果这种分离秘密地给予了实践以特权,那么它不仅放弃了它作为一种包含着「theoria」(字面意思为「感知」、「洞察」或「观察」),而在分析上和感性上都运作的实践潜能,它也放弃了一种了解自身有效性和界限的认识论行动形式(epistemological form of acting)的潜力。

另一方面,「野生」的实践忘记了它不仅仅是实用主义的历史-意识形态秩序中的一部分,倾向于目标、目的和功效,而恰恰是这种秩序及其考虑不周的生产会让实践出错,不得不「后撤」或「转向」(reflectere)。孤立地看待理论工作也是如此,它固执地以自我为中心:它也会被自己纠缠住,陷入错误,或者因为迷失在理论虚构或不相干微小问题中而追寻虚妄。

谁在行动中不断失败,谁就需要对行动进行适当的反思,以了解失败原因。而不断使用相同的理论术语的人,无论从短期还是长期来看,都会把自己看作受制于一个不可理解的,一个仍无法解决的世界。实践从来都不是完满的,而恰恰相反:容易出错,有时喘不过气来,全是差错。同时,理论本身从来都不是清白或正当的,而是相对的(relative),因此有时会有偏见、狭隘,甚至被一种类似图雷特氏综合征的强迫性重复占有。当两者被分别对待并保持区分时,它们都会被自己的自我欺骗所迷惑,或陷入自己兴趣的迷宫,而看不见矛盾的观点和带来的损害。

因此不争的事实是,实践在其展演的时刻,充分和适当地受环境的制约,正如同样,理论是抽象的,至多专注于自身。在这种程度上,我们必须承认,所谓实践相对于理论的优先地位不过是种策略(tactic):反复证明歌德《浮士德》中魔鬼为迷惑学生而说的一句话,「理论是灰色的」。从艺术式研究的角度来看,这就更有理由重新调整当前理论和实践之间的关系,一个既分离且分割了两者的「之间」(between)。

6. 艺术式研究需要一个真正的实践和知识的概念

围绕艺术式研究起源的「艺术知识」和「知识文化」的论述并没有充分揭示艺术式研究的潜力。关于科学和艺术间交叉的频繁多变的论述并不是错的,而是误导人的。我们当然有理由说,艺术式研究也拥有一种真正的知识形式,就像科学实践在实验性系统中偶尔会通过利用直觉、创造性跳跃以及序列化或重组等艺术方法而表现出艺术性。但我们从这个类比中得到了什么?艺术实践所预设的知识概念几乎没有超出经典的定义,而这些定义「从理论上」(theoretically)确定知识,将其与「证明」(verification)捆绑在一块,并将其简化为「命题形式」(propositional format),似乎只有那些通过定义而「理解」(comprehended)并可被归类为「真」或「假」的才是「已知」(known)。这种对知识的理解掩盖了审美的特殊性质,这种性质早在康德时就被分配到另一个「第三」地带,「介于」知解(theoretical)理性和实践理性之间,一个既非此亦非彼的地带。

Aesthetic Knowledge 审美知识

一种基于科学知识的知识理解,必然会复制公认的制度化的科学实践,从而将证据、方法论基础、经验主义和实验等原则应用于审美实践的异质性(heterogeneity)。例如,这可以在默会知识(tacit knowledge)的概念中看到,该概念基于 Michael Polanyis 的工作,在艺术式研究中也被显著地引用。根据这一概念,实践者拥有一种不可言传(inexpressible)的能力,这种能力仍是隐性的,且在各自作品中得到了次级的体现。

这也无意中构成了艺术自我阐释的无能。审美实践(Aesthetic praxis),即艺术式研究所关注的行动领域,本身就以其自身的或其他的方式和媒介来引发阐释。因此,做(praxis)、创造(poesis)和技艺(techne)以一种特殊的方式交织:线条的绘制已是一种明确的知识,并以线条的形式呈现自身;特定材料的使用不单纯是一种惯例,而是一种有意识的选择,这种选择揭示了物的抵抗性或自主性;颜色的排列、混合或分层中包含了对其预期效果,或整体效果的浮现的知识。一个跟在另一个后作为对位或应答的音符明确地意识到它所设置的对比:节奏性的标记意识到它所引起的律动;最后,一个扫过和打断文本的图表(figure)有意识地引发了一个不明确的形象,使得言语流得以分支出意想不到的涵义。

因此,假设艺术方面的「知识」与话语式的或科学的知识竞争以效仿其可预测性(predicability)是具有误导性的。但哲学美学自鲍姆加登(Baumgarten)后诞生以来,说「审美」或「感性」知识仅是需要澄清或「启蒙」(enlightenment)的混乱意识,也同样是误导。

审美思想并不从属于哲学或科学思想,或需要通过言语的阐释;它只是使用了其他媒介形式和表达性类型。它需要一种特殊的有效性(validity),而这种有效性不符合对话语有效性的要求,但也不从属于或低于它们。

同样重要的是,我们第三次被这样的信念所误导,即认为特定的「实践」形式的意识存在于话语或美学的选择之外,它基于那些只有实践者才可获得的技能,而他们已把这些技能纳入自己,并可以追溯到某种模糊的直觉(intuition)。所有的这三个版本都再现了一种等级制度,其从一开始就遮蔽了作为一个自主领域的美学,其偏见今天仍然在艺术式研究中被感受到,而且只要艺术式研究不准备重新主张一个既不假设一种具体实践知识的,也不援引从他处寻得的理论知识的,一个属于它自身的知识概念(a concept of knowledge of its own),这种偏见就将持续存在。

7.为了公正地对待艺术式研究,我们需要对其实践进行坚定的分析,并修订传统的艺术描述范畴——特别是作者的主观中心地位、与哲学真理的联系,以及对灵感、创造力、原创性和想象力的定义。

研究无疑是建立在一种做的行为(an act of doing)的基础上的,但绝非必须是一种有序的,或系统式的,以获得可验证和/或可证伪结果为目的,并以「知识进步」为导向的行动模式。因此,美学中的研究并不产生一个可供衡量的「工作」或「产出」。研究也并非指一种从假设到假设,以破译因果关联或符合定律的断言为目的的线性设置(linear setting)。相反,这足以说明在实践中的一个持续的反思过程,其以自我指涉(self-referentially)的方式运作,也因此与过程性(processuality)自身相关:相关要素的选择,它们在探索构建中的位置和组合,它们的感性存在(sensuous presence)与爆发力,它们的物质性和媒介性,以及它们设计工作的每个时刻和细节。因此,美学包含了一个整体(totality),在这个整体中,没有任何东西是巧合的(coincidental),或甚至根本无法察觉的(imperceptible),其精确性(precision)可以通过所有这些部分或方面如何有意识地被带入彼此的关系来衡量。

科学理论中的传统概念,如「方法 method」、「结果 result」、「标准 creiterion」或 「证据 evidence」,对于这种过程没有用。审美实践不是作为一个规定的剧目(prescribed repertoire)而存在。它们既不能被正典化,也不能被分类,而是在一种总是奇异的 pro-cedure(来自拉丁文procedere,「前进 to go forward」)的意义上参与研究,一种具有自身严格性和激进性的先锋派。将其与科学的既定方法相比较,实则为一种误导,而审美-艺术式研究可以从过去和未来推断出成功的例子。它们类似于例子(examples),而非范式(paradigms),因此对可能的程序和态度发挥着开放的启发式和试探性的方法(heuristics and tentative approach)。

20和21世纪哲学、精神分析、艺术和文学理论和实践,揭示出了提出行动、物质性(materiality)和媒介性(mediality)问题的新方式,这些方式在实践中嵌套并发展。这些都是不确定进程(uncertain pro-ceeding)的形式,其意识到自身「程序 procudure」的不稳定及加速的过程,因此每走一步都需要再次明确自身所处的领域(terrain)。正如「知识」假定了「关于知识的知识」(knowledge of knowledge),艺术总是「关于艺术的艺术」(art about art),它的工作似乎是不可捉摸的,有时甚至是循环的,而这种循环性并不是一种反驳(counter-argument)。相反,我们在这种循环运动中看到了一种探寻的姿态(gesture of searching),它总是在同心的路线中追赶自己,在每一个时刻重新调整「艺术」的含义。

但是,只有当汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)意义上的审美实践不再只因为能被提炼为技术操作性,而被理解为「专门技能」(know-how)时,这才能成功,它自身遵循一种「行动的艺术」(art of acting),将思考、言说和行动置于相互间适当的比例关系中。艺术,或者更确切地说是美学及其实践,反过来用另一种「艺术」,即实践的艺术来描述,这指出了一个事实,即美的理论(aesthetics)和艺术(art)一样,如果不参照审美(aesthetic)和艺术家(artistic)则无法解释,我们面对的是一个能实现汉斯·布卢门伯格(Hans Blumenberg)所说的「绝对隐喻」(absolute metaphor)功能的领域。

(译注:Blumenberg 将绝对隐喻表述为「将对一个直觉对象的思考转移到另一个全然不同的概念上,或许任何直觉都无法与之直接对应」 the transportation of the reflection on one object of intuition to another, quite different concept, to which perhaps no intuition can ever directly correspond,校注:绝对隐喻是 Blumenberg 隐喻理论的核心,隐喻是认识和理解世界的方式,也是感性的直觉体验,而非需要计算或者推理的概念。Blumenberg不认为存在绝对的概念,认为对概念的切近会让概念更难理解。所以对于哪些无法用概念和术语表达,只能依靠隐喻来命名的事物,Blumenberg 就称之为绝对隐喻。这个「绝对」是概念无法触及也无法直接经验到的思想底层。绝对隐喻需要想象和感性学才能抵达。)

8. 美学/审美的研究实践是一个持续的过程,行动和思考在其中不断交织。

这种将思考、言说和行动交织在一起的实践类型主要体现在不断重新开始的实验、试验和练习中,并在此过程中开辟另一种思考空间和行动的可能性。此类实践可以被概括为一种苦修(ascesis)的形式,但不太关注于通过纪律来实现的艰苦/禁欲(austerity),而是关注对「有技巧地」(artfully)表达功能的精心制作或处理。这种实践主张专注与自我教育(self-education)。实践知识是需要的,但我们所看到的,作为 ascesis 的审美理论则要求更多:它的练习实践与论文的 exagium(「权衡和考虑」)相对应,这种体裁的特点是反复重新开始和「绕圈子」(walking in circles),其连续的例示或演示在某些情况下提供了一种示范性作用,但永远无法达到最终的结论。因此,美学研究的成果并非以命题(propositions),而是以暂时的设想(provisional posits)而告终。

不可能把它们塑造成断言或定理。只有在既不被理解为神圣化其手段的目的,也不被理解成预先确定目标的回溯性应用,而只有在朝向不可预测和不可计量的事物敞开时,美学才能展开其内在的潜能。因此,每一个「理论-实践」(theory-praxis)和「实践-理论」(praxis-theory)都必须首先根据自身条件来发展。它独特和奇异地存在。在这种程度上,审美研究意味着一种自发性(spontaneity)的形式。它仍然是特殊的:它位居和终止,并将自身朝向于「实例」(case),朝向所涉及的具体对象,以及它所介入的背景之上。审美知识型(aesthetic episteme)的特点是知识的此种关联性(relatedness),它的分别性(respectivity)和奇异性(singularity)。似乎也有必要反思一种理论意识,在这种意识中,不仅视野和洞察力都被打上了死结,而且还牢记思想出现的地点。不仅仅是审美的和奇异的总是属于一起,而且还有事件(event)和其情境的物质性(materiality);这真正揭示了思想的美学/审美维度。

Practices of Aesthetic Thinking 审美思考的实践

如果我们想重构理论和实践之间的传统对立,那么我们应该考虑两种类型的相互关系(interrelationship):一种是审美表现的「实践-理论」(praxis-theory),它通过其特定的联系开辟了新的思想和关系的空间,并因此产生了它自己的、非话语性(non-discursive)的知识,其形式是材料、异议、行动、纲要、图像或声音的丰富的星从(fruitful constellation)。这些形成了瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)所写的那些「事物的语言」,作为奇异的语言,它们必须与言谈的话语模式相区别。它们以多模态地、组合式地,且在许多媒体中同时思考。它们的特殊性在于使人们的感知能触及它们对形状、姿势和事件的特殊处理方式,以及同时它们的独特方式、媒体和技术。每幅图像都在其「色彩表皮」(color skin)中思考表面和周遭的关系,而无需被铭刻上色彩表皮的「概念」;每个形象(figure)都指向它的背景,似乎它是在那被设计的,却没有把背景作为本身的主题;每场表演在它的呈现中都考虑到它的身体,而没有对其身体性的定义。它呈现它们(They present them)。因此,它们的审美表现(aesthetic manifestation)的模式始终是展示其总是自我展示的样子。它允许某些事物出现,就像它同时允许出现出现(allows appearing to appear)一样。因此,审美表现在其本质上是现象学式地运作(functions phenomenologically)。

审美实践描绘了非科学的认识论,它们展现的知识形式不是来自综合(syntheses),而是来自非谓语(non-predicative)连词(conjunctions)的感性关系(sensuous relations),它们的洞察在其中融合且相交。在美学中,连接词(「和」、「或」、「如」、「两者/和」、「非此即彼」等等)首先都是分离地作用的:它们在创造联系之前揭示了分裂;或更准确地说,它们所连接的事物在各自的明显差异(disparity)中展示。创作(Compositions)是组合、蒙太奇或没有具体规则的「拼接」(splices),不注重身份,而是共同呈现元素的不相容性(incompatibility),它们的无稽之谈。因此,阿多诺谈到了一种「无判断力的综合」(synthesis without judgment)的艺术,它最多「类似于语言」,尽管那些把它「按字面理解为语言」的人将长期被误导。没有判断,它也是一种综合:色彩表皮永远不会变成皮肤;一个比喻永远不会变成一个命题;一个展示永远不会变成一场比赛。

9. 审美研究的「实践理论」是基于差异的实践,而非同一性的逻辑

因此,衡量美学思想的标准不是对一个真理或现实的确认,而仅仅是一个瞬间的明证(evidence)。这种明证性在某种程度上是无可置疑的,因为我们要么看见(进入)某些东西,要么保持沉默。因此,通过审美实践的证据无法得出任何结论:其内在的认识论潜力反而是失败的,被接受成进入一个长期无休止的寻找过程的经验。换句话说:审美的明证是一种实践的结果,它不断地重新开始,逆转,变得纠缠不清,只是为了重新开始,并在过程中援引它自己的理论。

除了「实践理论」,还有第二种类型:话语本身的「理论实践」,它们不仅被改编、征用、翻转和抵消,而且在它们的审美性中被展示出来,从而在它们的外表和真正的不可实现性(unfulfillability)中被揭穿。这样一来,每一种话语都变成了另一种东西:不是在判断、证明或反驳中完成的论证,而是一种越轨(transgression)行为,因可表达的只能以审美的方式表达。审美事实上抢占了所有的话语权。如果哲学是神学的女仆,那么就正如康德所争辩的问题,女仆是拿着火把还是拉着身后的火车前进。美学和理论之间的关系也是如此。如果我们接受了美学总意味着一种思维形式,从一开始就在修辞的意义上塑造了语言,并以这种方式格式化了经典知识格式,那么科学,尤其是今天在大学和资助机构中占主导的技术科学,就不再认为自己是模范。相反,是美学构成了一种思想的第一标准,而必须在语言的基础上,或在模型及其媒介、实验和可视化的结构上,在所有科学中出现。

由此涌现了丰富的研究而介入可能性的储备(无论如何理解),新的表达形式、写作场景或即兴创作以及对它们的「误用」(misuse),正如我们不仅在论文,而且在所有其他艺术形式的片段、准则、警句和狂想曲中看到的那样,审美的和话语性的思想相互接触,以展演的方式相互交错。因此,审美的「理论实践」服务于一种思想,其并非在外部掌控的意义上占有它的材料,而是在这种材料中并从其中思考。在一个著名的表述中,阿多诺将这种实践称为「有条不紊地不合逻辑」(methodically unmethodical),因为它们既不遵循线性化(linearization),也不遵循操作的连续性(continuum):它们归结于一个个瞬间的组合(composition of moments)。

(校注:「有条不紊地不合逻辑」,《作为形式的论说文》这里的中译(常培杰/译)为「有条不紊地无条理地」)

10. 审美研究是指一种遵循自身规律的思想实践。它比科学的实践更「古老」

毫无疑问,艺术式研究首先是一种独特且明确无误的思想的形式(form of thought)。它根植于我们可以称之为「审美的运用」(exertion in the aesthetic)的实践,类似于黑格尔关于「概念的运用/工作」(exertion of the concept, Anstrengung des Begriffs)的格言为中心的实践。这种运用是关于感知(perception)的工作,并在感知中制定其审美研究的具体方案。如果我们在此区分艺术的和审美的,那么后者会有一个更广的外延(extension),即使两者是相互包含的。艺术式研究以一种美学为前提。这并不是要描述一种通过审美来表达自身知识的认识论立场,用感知(perception)的方式来负担使自身得以「可见 visible」的特殊难处。而这也是美学「实践理论」和这一种同时的「理论实践」的意思:建筑工地前紧绷的铜板上的一道裂缝,空间中的一件丝网雕塑,如同时间阴影微妙的侵蚀痕迹,破坏一系列作品的顽固音符,一个将外部的淫秽(ob-scene)置于中心的猥亵性。它们使人不安且不快,因为它们拒绝简单的分类,并持久地保持其歧义性(ambiguous),并正以此方式证明了理论的无能为力。它没有感知外的基础,不能被看似合理的解释或证明。我们可以这样说:美学和它的练习在无限的、没有尽头和结论的情形中劳作,在一个与感知的歧义性不可分割的永恒生成(permanence of becoming)之中。

(译注:《精神现象学》:“在科学的研究上,要紧的是致力于概念”(die Anstrengung des Begriffs)。黑格尔,《著作》(Werke),卷三,页56。以及:“真正的思想,以及学术洞见,只有透过概念工作始能获致。”(同上,页65)转引自 阿多诺 | 音乐与概念)

Aesthetic Doing 审美的做

这种实践的语言学对应物是动词(verb)。动词既指主动行动,也指被动行动。其特点是有意向性和无意向性(non-intentionality)。它们具有及物性和不及物性(intransitive),同时指向空间、时间、代理和语境。正如加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)所说的,「看到一颗坚果,我就觉得心满意足」(The sight of a nut makes me round):没有什么能阻留在那里显示出的易变性与不确定性、方向变化的可塑性(plasticity)和精确性(precision)。行动(Actions),就像动词一样,只存在于与定义了其实践模式的展演形式(performativa)中。尽管不够充分,这些反过来又可以通过主要标识着位置或时间向量的命题而在语言中表达出来。动词在很大程度上是通过情境或场合相联系,它们并不「代表」清晰可辨的行为,而是位于一个虚拟性的网络(network of virtualities)中,并只是次要地揭示了一个行为将会是什么:「使其心满意足」(to make round)。

如果科学研究是保护自身免于动词的反终结性(counter finalities)和不可控的附带影响,那么审美研究则利用它们,并连续地强化它们,使其与所谓的客观知识(objective knowledge)的确定性相对立。通过再现命题的潜能(potencies),它同时增加了方向和可能性。事实上,几个世纪以来,经典科学已经发展了像科学哲学或科学史和社会学这样的元学科(meta-disciplines),以限制和规范其公共行动,并对其保持怀疑的目光,回顾和掌控所取得的成果。模仿它们并非仅是灾难性的;艺术不需要这样的元制度(meta-regime)。因为审美的研究超越了「去存在」(to be)这个突出动词的本体,涉及一个另类决策的微妙领域,而允许用启发式的思维,沿着不确定的痕迹或模糊的直觉走下去,最后绊倒在那些在一开始既无法感知也无法再现的现象的特殊性上。因此,作为「审美发现物」(aesthetic finding)的研究可以源于不断重新接近(reapproach)其视界的经验,并在这样做的过程中做出遥远的发现(remote discoveries),这些发现动摇了体制化的科学知识的稳定性,因为它们最多只暗示了而未证明什么。

经验(ex-per-iens)这个词准确地表明了这一点:有了前缀 ex-,某些事物就「出来」了,在内部溢出的意义上,它已经「穿过」(per)其他事物了。艺术式实验(artistic experimentum)与科学实验的根本区别在于,它以一种持续新鲜的、不同的,且没有预感或结论的方式进行。结果是持续运动的减慢,中断,其中意识是一种沉淀物,它确实显示了自身,但不知道自身被表述出来的话「是」什么。它只能将自身暴露在所有暂时性(provisionality)的风险中。

11.艺术式研究的实践从冲突中汲取能量。

作为这种研究实践的例子,我们可以把事物、行动、纹理、材料或图像和声音之间的二分法,或不相容性,或张力,加之它们在感官领域(sensual sphere)的各自构成(compositio)。超越量化方法的测量或概念的定义,它们从各自的矛盾与不和谐中挣脱出来,就如同跨越,已经成为了思想(thoughts),而无需把它们自身表述为这那样,也无需去定义,无需详尽的解释。这就是为什么我们经常谈论「展示」(showing):它意味着展示或呈现的形式,不需要通过语言来证明。

如果在这个意义上,艺术家们进行了荒谬的(ad absurdum)实验性工作,建造了畸形且毫无意义的机器(Jean Tinguely),在鹅卵石下建造了「不可见的」恐怖纪念馆,作为同时在场和缺席记忆的场所(Jochen Gerz),如果他们为了生物工程的事实可能性,允许一个雕塑失控,将其物质性转变为增殖的、无形体的肉体(John Isaacs),如果他们发现了面部识别程序的恐怖(Ed Atkins),如果他们也将艺术作品或其媒体艺术的大胆性置于批判性反思的演讲-展演中(Martha Rosler),在这个过程中质疑博物馆的审美资本(Hito Steyerl),那么他们正在使用悖论性的或相反的配置(configurations),并由于其固有的矛盾性,照亮了某些不可被断言的东西。

审美研究和具体的审美知识都有自身的非凡性(extraordinariness)、自我意志与合法性。它们必须将自己与理性和话语的逻辑分隔开来,因为这些帮不上忙,且会排除矛盾,并将它们驱逐出其进行认识论工作的空间。艺术中研究的机会和不可化约性(irreducibility)就在于此:它们既不以发现可量化的实体或一般规律而告终,也不假装自己解开了谜团或揭示出隐藏的原因;相反,它们以发掘干涸的源头和其他的观点为生,这些观点嵌在不规则现象的夹缝之中。在这种程度上,当它们以奇异性形式而强调概念性装置(conceptual dispositives)和理论的不完整和漫无止境(interminability)时,它们被证明具有认识论上的亲和力。它们的认识论形式是对异质性(heterogeneities),而也是对知识及其传统图式(schemata)限制的揭示。因此,这类研究正是要寻找那些显露出每一种总体化(totalization)形式的不足或不一致的审美时刻。

罗兰-巴特(Roland Barthes)在对所有美学领域(文学、戏剧、摄影、设计、电影、艺术、广告)进行思考时,把美学称为「具有奇异本质的不可能科学」(impossible science of the singular essence),这并非巧合。我们主张遵循他的观点:并不是科学通过他们的研究来推动意义(sense)的边缘,而是美学思想使他们在具体的研究实践中变得富有成效。任何以科学进步为目标而在审美上倒退的人,其目标也更多的是倒退而不是进步。

12.审美研究「是」把思考如何在审美中真正发生(genuinely occurs)「作为研究」的思想。

「审美研究」、「审美思考」和「理论(theoria)实践」,这些都是同义词。它们不是在所制定,将整个时代捆绑在一起,占据了几代研究者时间的普遍化想法或大规模概念架构(如相对论、风险社会或解构)中显示出来的。相反,它们作为切实的转换(practical conversions),发生在装置(installations)和行动空间中,由分歧、不和谐或交错的纠缠及其不可避免的对立,也通过那些被证明是杂乱的、不一致的、视野陷入僵局、事件意义无法被定位的事物所引起。

这并不是独立于各自的艺术家或设计师的想法而发生的,就像在思考或行动中观察他们一样,将他们的想法回溯性地重新对齐为研究的愿望。相反,它取决于实践自身检视时的具体性:作为在展演中发生的,展演在暂停、固定或分离的瞬间规定了效果。这种实践的特殊性总是在对话或作品展示中显示出来,特别是在那些解释模式与所展示或发生的事物不相称之处,在那里,言语停顿下来,或为作品,为罗兰·巴特所正确视作诗歌的主权之物:它「几乎说出了什么」的能力而探索。在大多数情况下,描述这种能力需要隐喻,尽管这些隐喻并不具备其意义:它们最多只能证明自己是审美思想「无意识表面」(unconscious surfaces)上的孔隙。超现实主义试图把它们变成一个程序,但它们的能量远超于此:最终,它们是感性拒绝(sensual refusal)的模式,是一种「罢工」(本雅明),因为它们没有实现任何目的,而是作为手段在其间交流。因此,美学领域的研究不是通过分析、推论或结果的确定性进行的,而是通过不确定的、不可表现的或不可进入的能力,这种能力对现象的构造和它们的关系造成 「严重破坏」。

同时,每一种实践原则上都可以转化为审美实践,就像每一个机构和每一个社会或经济环境都可以成为审美研究的主体。重要的是它是如何发生的,它渴望什么,它揭示了什么,以及它如何,并且以何种方式在这个过程中使自己成为主体(subject)。美学中研究也无需专门的地点;任何现场、任何材料和任何社会领域都适合进行质疑。唯一决定性的是艺术式研究所运用的激进性,它触及并僭越禁忌和限制的无条件性,以及它强调其关心、其媒介性、其实践的严谨,以及其自身不足的结果和不妥协(intransigence)。

所有的审美或艺术式研究都是「探求式」(zetetically,在皮浪(Pyrrhonean)的怀疑论意义上)运作的,即作为持续的自我观察。它带着第二种目光,将自身暴露在无尽的主观主义的深渊中,暴露在它的身体活动中,暴露在它的解释及其伴随话语或应用的处置的单向度中。在此意义上,审美研究承担了对现有框架的废除,并同时创造了新的框架,以便再次打破它们。它与包容及排斥谈判,以便揭示这些框架如何照亮或放逐到「场域之外」(hors champ)的黑暗中。审美研究,一言以蔽之,就是不断的自我质疑,这意味着审美调查总是影响美学及其实践本身,就像艺术的反思影响着艺术及其具有时间条件性的定义与自我描述。

因此,艺术不断地从每件作品中重新开始。可以说,它没有固定的开始,而每一个新的开始都会推迟其被定位的位置和起点,并这种方式全新地群集(constellating)它的领域。它每时每刻都在展现:在「它是什么」和「它如何是」之中。

13.审美思想的实践不能被制成算法或程序。审美实践的特质正在随着数字化部署而重新塑造自己。在数字技术中的审美地行动将是未来的挑战。

算法和程序遵循重复和同一性的规律。它们以数学为基础,而数学的前提是非矛盾的原则。在其程序步骤的连续执行中,它们会复现各自的前置任务,而不会反思自身的局限、条件和物质性。由于只能以巧合或统计变化的形式整合无序之物,它们被证明无法超越自己的数学基础。而同时,艺术是一种超越(exceedance)和越轨(transgression)的形式,是对不可判定之物的夸张,是作为不可能场所的异托邦式的占领。与此相反,虚拟只由在其一致的建模框架内的可能世界组成,这满足了数学作为存在性索引(existential index)的要求。不可计算的奇异点也可以被近似地计算,而「审美的不可计算性」则扰乱了数字自身的原则,因此在图灵机之外运作。

艺术作品的缜密性、无间断性和冷酷无情就属于这种类型:它们不会在操作中耗尽自身,而是允许,正如里尔克(Rilke)所表达的,「惊人的账单加起来就是零」。它的溢出意味着艺术式思想,与算法相反,不能被带入一个结论。它不会陷入循环。如果数学中的循环性要么导致悖论,要么导致等级制度的必要性,那么艺术的溢出或夸大就是一种「开放」(opening)。对于这种开放,除了它「不能通过夸张的辩护而发生」(Düttmann)外没有什么可以说的了,因为自我超越的思想既不能容忍演绎,也不能容忍元词汇。

然而,这意味着审美实践将同时受到数字(digital)及其机器同时的挑战和促进。因为在模拟(analog)的消失和感知、动作或技能的技术-数学转换中,反过来也有机会复兴审美。但它不能认定为一个残余类别与所谓失落的模拟相提并论,因为对他者和他律的召唤,本身仍然被数字及其技术所社会化。相反,如今引导审美实践的经验是以数字方式培养的,这同时意味着数字化和美学不可分割地相互交织,甚至是相互干扰的。

数字化作为一种离散的秩序,使可决定性和可计算性成为可能,并再次将世界引向无形,从而也引向一种不可想象性(inconceivability)。它的霸权基于复杂的包裹,甚至在那些歧义之处也要求清晰:在冷漠中,在黑暗中的触摸中,在情绪和感觉中,在关怀和社会关系中。这样一来,感知变成了识别,关怀被社交媒体所取代。但是,构成性的模糊(constitutive blurs)不能通过数字标度来明晰,因为在数字中,当有东西多于无时,「0」也意味着「0」,就像当少于某物存在时,「1」也意味着 「1」。相比之下,审美实践度量的是不确切的,是在近似性的范围内行动,并因为模糊而不能被编号,而不能被记为「0」和「1」之间的小数,不能用「0.5」,不能用「0.333...」,甚至不能用另一个可能超验的数字。模糊逻辑同样不能使不可计算之物变得可计算。审美是建立在不能被带入任何一种测量的判断(estimation)之上的。因此,艺术既不是可以用二进制算符来捕捉的东西,也不是 「介于」二元之间的剩余范畴:它是一种需要改变地势(terrain)的实践。

如果在未来,世界可测量的一面应通过数字行为而变得完全可确定,这并不意味着现实中不可测量的一面将变得无关紧要或作为数字化阶段的残余而被牺牲。这是不可能的,因为简单的事实是,技术营销制度甚至利用了审美和我们与世界的审美联系,以便在我们和它们之间进行连接(mediate)。在数字技术中审美地行动并介入它们,将和艺术所面临的挑战一样,把它们所包含的偏见和狭隘性展露无遗。审美领域的研究正是在这些地方大有可为,它使这些挑战成倍增加,并不断地以新的方式刺激数字化(digital)。因此,它的活动被证明是最有意义的,因为它们提供了对商业和忙碌的测量的抵抗,以便为非可定义性(non-definability)和漠然(或在列维纳斯(Emmanuel Levinas)的意义上的:「非漠然」(in-indifference))增添另一种优先和充分性。

(译注:indifference 为否定我他之间的非对称差异,广大无分别的样子,加 in 就是对这个否定的否定,把这个差异给呈现出来 - 友人回应)

For an Intellectuality of the Aesthetic 为了审美的智性

无可否认,艺术已经具有了「系统」的特征。诸如「用艺术的方法做研究」、「基于实践的研究」之类的标签在其固有的专业化模式中再现了这种系统。同时,谈论一种历史性的突破似乎是不受欢迎的,根据这种突破,艺术已经放弃了它作为另一个「更好」世界的「掌管者」(governor)(阿多诺)的角色,转而作为一个「研究机器」发挥作用,它已剥去了一切如今只定义为「浪漫」的乌托邦之物。但艺术活动的意义和自我理解仍取决于其作为社会发展批评者的角色,例如技术与新自由资本主义的联合。这样的批判也不会止于「批判性」艺术,其成功在很大程度上取决于能否进入组织起系统的紧密、精英化、且极不民主的网络。自纽约时代以来,灵活的艺术工作方法已经建立起来,而尽管有其所有这些批判性的自我展示,艺术系统及其发动机,即艺术市场,却显示出它比以往任何时候都更具有限制性和独裁性。画廊和策展人共同参与的网络几乎无一例外是不可渗透的,全世界只有略高于0.1%正在活动中的艺术家参与了这个网络。所有其他人仍然处于不稳定(precariousness)的状态。

其后果是显而易见的:一方面,「艺术系统」及其机构,如展览、博物馆、艺术节、艺术奖和培训机构,似乎并不注重艺术的培养(fostering),而是注重艺术的筛选程序。另一方面,这种筛选的标准并不以固有的审美标准来衡量。其问题在于,构成艺术的东西是否已经变得如此不具体,以至于与审美形同陌异。

对于什么是「艺术」,几乎不再存在一个有约束力的概念,当然,除了这样一个概念不再存在的事实。「机构理论」(Institutions theory)显然已经完全战胜了艺术:艺术就是那些被公开视为艺术的东西。这个几乎无法再被克服的同义反复,不仅意味着艺术系统控制着对其圣杯的接近,而且它同时获得了对区分艺术与非艺术或「其他任何东西」的全部定义权,正如 Ad Reinhardt 论战中所说的那样。

然而,在这种发展的背景下,出现了一个问题:合法的批判性介入在何处仍有可能?我们认为,没有比通过艺术本身利用的审美实践更好的方式来对市场化艺术及其系统管理者进行批判性的审视了。有什么,或谁能比艺术所基于的审美思想更适合进行这种批判呢?如上所述,这种审美思想必然关注自身,反对和扭转自身,并将自身推向极限之外。正是审美的特殊智性在溢出自身,超克自己,越出自身上的体现,也正以这种方式革新艺术。如果说谈论「艺术的自由」是有意义的,那只是因为审美的这种智性可在其中实现。

14.审美思想意味着一种持续自我批判的实践。因此,它是建立在「自由」之上的。

诉诸于「越轨」(transgression),而非将艺术作为一个「系统」或一系列的对象和过程的审美方法,也可以被解读为对审美的智性能力的坚持。审美作为批判的场所,作为一种反思性的实践,揭示了给定的「可接受条件」(conditions of acceptability)(米歇尔·福柯 Michel Foucault),也因此得以揭示出「艺术系统」。审美研究,与艺术实践不同,不是在系统内过度生产艺术式立场的发动机,也不是知识的机器。相反,它在怀疑式的自我研究模式中实现(materialize),并同时包含了对艺术状况批评的必要面向。

这也意味着,对审美智性的关注与艺术或艺术作品的问题并非同一。问题不在于今天定义艺术的物品或展演的种类,占据哪些空间,或谁又渴望参与其中。问题反而是,那些人物或程序可能是什么样的,并且通过它们,审美思想在超出艺术状况的问题之外而发展其特定的智性潜能。同时,对批判性实践的退缩允许了对它们的重新定义。即使对审美程序的理解一直以艺术和艺术批评为基础,这也是不够的,因为艺术批评自身似乎已被系统的网络所捕获。只有当我们把艺术和其作者性姿态,把各自的的行动者,特别是艺术家和其与观众或专业展览者或阐释者之间的对应关系放在一边时,我们才能接近审美思想的核心。我们必须突破他们自我故弄玄虚(selfmystification)的形式,以揭示审美研究在审美思想的意义上可以是什么:一个不间断自我批判的链条(an unbroken chain of selfcritique)。

在其《判断力批判》中,康德为人所知地将审美与逻辑区分开来,并将逻辑分配给理性知识,而将审美分配给「反思性的判断力」和一般的判断。于是,一种思想的形式在美学中变得可见,其思考方式与「判断成为命题,命题成为命题性定义」的话语-理论性思维不同。尽管如此,审美判断还是代表了一种悖论,这一点早已被强调:康德继续论述,首先是因为它同时构成了主体和共同体,且在其判断的形式中,不仅质疑被判断者,也质疑判断自身的实践。但这种以具体的「感性表述」(sensual formulations)为形式的质问,首先是指审美思维的反思性和智性能力,这就是为何似乎值得回顾康德常引用的「认知能力的自由游戏」(freier Spiel der Erkenntniskräfte)的表述。它确证了坚持「自由」的审美过程中的一种动态。

自由总是无条件的。它拒绝受定义的限制或约束,不承认任何涌现于自身的起源或规范。它既是无政府主义的,也是原子式的。坚持自由的美学智性不是简单地以想要从某物中解放出来反射作用而结束,而是象征着一种不断超越既定事实的行动形式——一种由夸张(exaggeration)和自我超越构成的自由。出于此原因,审美思想是智识性的,因为它同时包括了在实践中、在物质及其形式中进行区分的潜能,并以一种奇异的方式使得这些变得可被体验(experienceable)。与因果验证、演绎或概括相反,它以一种可感的(tangible),动人的(touching)方式对待其对象。它与其保持相符,并设法承认并接纳,而非潜藏(ambush)这些对象,从而显示它们的非可比性和脆弱性,并显示艺术仍尚未满足的东西。

因此,我们也不能确定何为审美思想,或「审美中的研究」意味着什么,以及它会有怎样的症状。它仍然是不稳定的。我们只能在个案的基础上作出决定,或去命名那些受特定情况的约束,与时间相对应,以便以不断新的方式渗透和「刺穿」时间层次的具体实践。因此,审美研究主张其自身作为研究的合法性,并独立于任何理论的、话语性的或科学的承认。

剩下的就是怀疑。这构成了一个生产原则。它产生:审美的反思性。

15. 审美研究的不稳定性也是它的潜能所在。

Declination of the Collage 0222 (English edition of the manifesto)

Untitled, 2017

40 x 75 cm

Analogue Collage on wood

作品《Bildstücke》(2019)是在与宣言的对话中创作的。它只存在于当前的书本形式,而从2017年的两幅拼贴画中发展而来。偏差(declination)的过程和隐含的戏剧性与作为媒介的「书 」及其艺术式调查有关。

Sabine Hertig 是一位艺术家,在巴塞尔FHNW艺术与设计学院学习。自2013年起,她由巴塞尔的STAMPA画廊代理。2013年,她获得了Riehen文化奖,2017年获得了Cristina Spoerri奖。2018年,她的第一本综合专著《Sabine Hertig scrap》(Ed. Ines Goldbach)由 Christoph Merian Verlag出版。她定期在国内和国外举办展览。www.sabinehertig.ch

此外欢迎访问网站「一种可能的人文学」

对「研究创作」的研究

数字人文宣言 2.0 The Digital Humanities Manifesto (2008)

Julian Klein 什么是用艺术的方法做研究? What is Artistic Research? (2011)

艺术式研究宣言 Manifesto of Artistic Research (2020)

Stefano Gualeni 什么是一个哲学游戏 What is a Philosophical Game (2022)

日 | 落译介计划 是媒体实验室落日间对一些有助于思考游戏/电子游戏的外文文本翻译和推荐/索引计划。(查看网站)

落日间是一座有关「何为游戏」与「游戏何为」的迷宫

感谢支持落日间的朋友

欢迎赞赏或在爱发电赞助落日间