落日間鏈接:藝術式研究宣言 Manifesto of Artistic Research (2020)

譯按

這篇可以算是對於 Julian Klein 什麼是用藝術的方法做研究? What is Artistic Research? (2011) 的深化、辯護與完整的敘述展開,宣言希望能論證審美研究(藝術式研究)獨立於任何理論的、話語性的或科學的承認,而作為研究的合法性。

這篇宣言之中有一種強烈革新的姿態,試圖拋去施加在當代藝術與藝術式研究上的哲學及科學話語的雙重負擔,並通過回溯到審美/美學(Aesthetic)知識來建立和主張「用藝術的方式做研究」奇異的(singular)工作方式與其知識型,一種持續的行動和思考在其中不斷交織的非語言的過程。

宣言也指出了數字(digital)對於審美實踐/研究帶來的新挑戰,而這也是我所關注的遊戲所工作的場景,對於非可量化性的部分或許可以接續到 David Kanaga 《遊玩世紀宣言》筆記與計算鍊金術 Notes On "Manifesto " (2013) 對於定量和一致性的反對。

落日間正在發展的「把遊戲作為方法」或「Video Game Essay」的新形式的探索,我認為其是能與數字人文以及藝術式研究(Artistic Research)這兩條傳統接上的,在此之前,摸清背後的理論傳統,並明瞭先前這些運動所面對藝的術、學術的體制、話語和歷史的負擔也有助於我們之後的理論與實踐的獨立與輕盈。

此外,此文篇幅足夠六十頁,可算上本小書了,且喜歡使用長難句,翻譯過程頗為痛苦,非常感謝來自公眾號科學史圖書館的徐露博士的校對和對其中部分翻譯的探討,以及接下來她精彩的校按。

葉梓濤

校按

現在要了解什麼是“藝術式研究”(artistic research)有一個非常直觀的途徑,就是查看上上週(2022年6月30日至7月3日)在魏瑪包豪斯大學剛結束的 “The 13th SAR International Conference on Artistic Research” 裡的研究項目及其簡介,藝術式研究的重要刊物 the Journal for Artistic Research 就在這次活動裡回顧了他們十年活動的研究成果和工作流程。哪怕不能現場參加或者查看回放,我們也能通過這些綱要發現,“藝術式研究”的研究方法、研究內容和最終的呈現形態都豐富到讓人眼花繚亂,劇場、行為藝術、VR設計、數字音樂、視頻遊戲、講座、工作坊、建築、繪畫等等,囊括了藝術領域裡從古至今的不同門類。

與此前藝術相關的研究不同,artistic research 是 research with art 而非 research for art。在 artistic research 裡,不同藝術門類的藝術實踐不再只是研究對象,而是研究過程和研究要傳遞的知識本身,並憑藉更加豐富的感知方式和實踐可能去幫助研究者打開更多路徑,讓藝術實踐成為上手的工具去釋放學術研究的更多潛能,例如近年來的視頻論文就是如此。藝術實踐應是可居可遊的。artistic research 出現並流行的原因,我想除了呼應學術研究中的實踐轉向,還有很重要的一點是傳統的學術研究方式(論文發表)在技術變革的時代面臨新的研究對象時常常力有未逮,遊戲就是一個例子。也許我們可以期待和嘗試用遊戲去完成遊戲研究。

不過,artistic research 也不全然是一個時髦的新鮮事物。如果只考慮 “artistic research”作為一個用此名字命名的研究派別流行起來的時間,那它的確是一個非常年輕和有活力的存在。但當我們談論“藝術式研究”(“artistic research”)時,不可避免地會面臨什麼是“藝術式”(artistic)這個問題,也就是“用藝術的方法做研究”的“藝術”到底為何物。要在這短短的校按中回答什麼是藝術,無疑是一件吃力不討好並很難有實質進展的事。但我們可以從“artistic”的基本詞義入手,這個詞來自18世紀前半葉的法語詞 artistique/artiste,而文藝復興研究的重要學者 Paul Oskar Kristeller 曾在論文《現代藝術體系:美學史研究》(

The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics)裡揭示了藝術體系作為一種現代意義上的文化系統就是發源自18世紀。並且,在其中起關鍵作用的是對不同藝術門類產生興趣的業餘愛好者們——大量看準業餘愛好者的喜好或由業餘愛好者們自己書寫的文字成為美學話語的重要組成部分。可以說,是技術(印刷出版業)的發展加上業餘愛好者的出現推動了現代藝術理論體系的形成,而同樣的原因(技術進步和需要滿足不同研究的需求)也是 artistic research 能在近十年流行的關鍵所在。另外,artistic 對“業餘愛好者”的強調也是今天的學術研究不可忽略的重要部分(想想電影史裡的“迷影”或者今天不同媒體平臺上的一些業餘愛好者的個人研究)。

如果想要了解 artistic research 的更多背景信息(例如兩次學術革命與知識生產的變化)或者把握它的時代主題,今天這篇《藝術式研究宣言:為其倡導者的辯護》是不錯的選擇。它的纏繞式寫作風格和非線性論述思路不算友好,但我們盡力翻譯和校對了文字。不過,借用《藝術式研究宣言:為其倡導者的辯護》的最後一條“The precariousness of aesthetic research is also its potential/審美研究的不穩定性也是它的潛能所在”。重要的仍然是創作,不過這次可以帶上藝術。

徐露

Manifesto of Artistic Research: A Defense Against Its Advocates

藝術式研究宣言:為其倡導者的辯護

混合著 Sabine Hertig《拼貼畫的衰落》(a Declination of the Collage by Sabine Hertig (2019))

蘇黎世藝術大學和蘇黎世大學藝術與文化理論中心(ZKK)。

作者為 Silvia Henke(盧塞恩應用科學與藝術大學文化理論教授), Dieter Mersch(德國哲學家和媒體科學家), Thomas Strässle(瑞士文學學者、作家和長笛演奏家,伯爾尼藝術大學跨學科負責人), Jörg Wiesel, Nicolaj van der Meulen(瑞士西北應用科學與藝術大學,審美實踐與理論研究所)

原文鏈接:點擊跳轉

翻譯:葉梓濤

校對:徐露 from 科學史圖書館

False Competition 虛假的競爭

自20世紀90年代開始,藝術式研究就受政治驅動。如果沒有博洛尼亞改革所推動的藝術和設計學科課程的嚴格學術化(academicization),我們稱之為「藝術式研究」的實體就幾乎不可能出現。

經過若干階段的調整和鞏固,藝術式研究已經在教育、機構、研究和資金政治方面基本確立。而且,它所做的不僅僅是建立自己:它已經擴展到幾乎所有的藝術領域。

但我們仍然可以看到其自我主張(self-assertion)的痕跡。作為一種主要在藝術院校內開展的研究實踐,藝術式研究從一開始就與大學的研究實踐相競爭:基於它們機構參數及其經典的判斷標準(「藝術狀態」、方法論的澄清、知識的進步、產出的數據等)。

藝術式研究充其量只是被認為是學術領域裡資歷尚淺的合作者,一些學科對它們頗感興趣,但有時也會被失望地注意到,而且它們常常遭到許多嘲笑。

這不僅是因為大學對研究領域的佔有感;藝術式研究本身也負有責任。時至今日,它的自我理解基本上來自於與學術研究的接觸,這體現在多個方面:藝術式研究引進了學術理論的模型和方法論選擇,採用其評估與分發的形式,並通過傳統的學術資格形式(如博士學位)努力獲得尊重。

1. 藝術式研究只有將自己從大學研究中解放出來,才能長久地確立。相反,它目前在方法上、理論上和制度上都受制於大學的學術體制。

只要藝術式研究繼續將其重點放在大學研究的標準上,並試圖模仿它們,它就陷入了一個不能也不該存在的競爭。這樣一來,藝術式研究就浪費了它原初的潛力。

這種情況令人困惑:當大學對知識傳遞的展演形式(在「科學日」、「演講展演」或「100種思維方式」等標籤下)越發感興趣,並關注其研究的適用性和新學習課程時,藝術院校則繼續夢想自己的研究能成為科學的或學術的,並假定這是通往政治、學術和理論合法性的途徑。

Three Problems 三個問題

第一個問題是人員問題。從事藝術研究,為理論的形成做出貢獻,以及領導藝術院校研究部門的人本身就來自大學系統,並擁有高等學術資歷(這已成為招聘中的一個決定性標準)。他們常表現得像學術界的叛徒,但卻重複著學術界的工作方法。他們基於一種對所謂「研究」嚴格但有時模糊的理解來做這件事,在他們的語言、目標和研究方法上都是如此。

第二個問題是美學和哲學的參考點。目前,藝術式研究的捍衛者們對理論、話語和反思的理解相對粗糙,這阻礙而非促進了藝術式研究的具體實踐的發展。這也是由於不恰當的類比:例如援引科學研究的術語,如「實驗室研究」(laboratory studies)和「實驗性系統」(experimental systems),這些語言從一開始就誤導了人們,一方面,似乎研究的藝術要素(artistic element)在一系列實驗中耗盡了自身;另一方面,似乎研究就是一種藝術,其特權場所是實驗室。

另一種研究範式是借用社會科學的定性和定量的「調查」(surveys)和「觀察」(observations)來推進的,希望能夠通過多數人的意見來使藝術式研究的模糊性具體化(objectify)。另一領域則是民族誌(ethnography):似乎藝術優先配備了一種外來的凝視(foreign gaze),或者說,能用他者之眼來看待世界,以便瞥見其隱藏的奇珍異寶櫃。這些都是曲解的類比:通過它們,審美過程(aesthetic procedures)只是被弄得與科學相似,結果是它們失去了其特有的知識性(intellectuality)的形式,以及之於科學的特殊性。

第三個問題在於向時髦理論尋求庇護。歷史認識論(Historical epistemologies)、「行動者網絡理論」(actor network theory)、「物導向本體論」(object-oriented ontology)或「新物質主義」(new materialism),以及像吉爾·德勒茲、米歇爾·福柯、卡倫·巴拉德或唐娜·哈拉維這樣的特權思想家(privileged thinkers),與其說是被閱讀和批判,不如說是被當作引文來源進行利用和剝削。理論基石的製造甚至沒有嘗試去理解美學思想。相反,空洞的密碼(empty ciphers)被採用,並被匆忙地填入藝術式研究的程序。對「研究問題」和「研究結果」循規蹈矩的堅持也導致了模式化的應用(schematic application),這種應用方式並沒有把理論看作是一種要被效仿的反思性的思想工作,而是視為是一種激活的假體(activation prosthesis)。這樣一來,藝術式研究質疑概念性勞作(conceptual labor)的有效性範圍的潛力就被浪費了——概念性反思與審美反身性實踐之間動態對話的可能性也消失了。

2. 藝術式研究不是失敗學者的遊樂場。也不是失敗藝術家的樂園。

值得注意的是,藝術家們如何只是不情願地接受了藝術式研究的趨勢,甚至藝術家如何有意識地拒絕這個標籤。學術界的情況正好相反,他們很樂於接受這個標籤,將自己置於運動最前沿,並將其理論化。由此產生了一種認證的術語文化(terminological culture of certification),它援引並推進模板化的理論思想,而非自然生成地論證,允許自身被審美的真正力量所引導。

這些情形與對產出的公開關注有關,它將藝術實踐與可驗證和可理解的、能在出版物或網站上發佈的成果聯繫起來。這種思維方式聚集在大學背後資助機構的錢罐周圍,且總是自相矛盾地自認為是在對制度和權力結構批判。

一種方法論的衝突被點燃了,它不僅含糊地談論方法,複製它們的固有條件,且沒有認識到,藝術不是按照一種嚴格的方法(met'hodos)沿著預定的軌跡進行的,而是以跳躍(leaps)、離題(digressions)和迂迴(detours)的形式,不斷地產生新的和出乎意料的反表達(counter-expressions),藝術並沒有為它們的非線性的「實驗」設定目標,而是引發刺激,從而帶來大膽的啟示。如果藝術式研究能從藝術中引出這些實踐,進一步發展它們,並富有成效地將它們納入學術話語中,我們將不得不考慮一場學術革命。

同時,藝術家喜歡與科學家以及學者合作,特別是在自然科學領域,目的是要與他們齊平。像「藝術科學」(artscience)或「科學藝術」(scienceart)這樣的新詞的出現,是為了強調跨學科的潛力。這種潛力主要在於藝術為科學提供新的想法,並以另外一種形式創造力展現它們,或勾勒出過去未曾考慮過的視角。我們決不能說是平等的「對話」或「相遇」。相反,藝術的方法之於科學,仍像科學之於藝術一樣被誤解。

3. 多重的誤解阻礙了我們對藝術式研究的理解,它在研究的意義上的特點有別於既定的藝術和科學實踐的思想形式。

Four Misunderstandings 四個誤解

首先,人們普遍認為,藝術家在收集和處理儘可能多的信息時,主要是作為研究者在活動。這就導致藝術成了一種「研究藝術」(research art),在沒有展示、圓桌會議和配套出版物的情況下,它不再是可被理解的(accessible),這種藝術以令人費解的展覽裝置的形式出現,其首要目的是展示出這樣的一件事:關係間令人困惑的複雜性,且主要由大規模介入性的策展話語(massively interventionary curatorial discourse)承擔。

第二,一種研究實踐已建立起來,並將藝術作為一種次等能力而使用,或者說濫用(abuses),而非在其自身的思想形式中工作。這種實踐指向社會研究、「紮根理論」、或信息技術領域中的研究解決的程式(procedures)。它使用的策略不過是以讓人驚奇為目的而呈現壯觀的感官焰火。統計數據、訪談、參與式觀察、數據可視化、技術性創新或科學實驗的標準,夾雜著或多或少隨意的評論,阻礙了我們對實際藝術激變(actual artistic agitation)的看法,也阻礙了某種穿越媒體和材料的,能打開科學技術方法仍無法觸及之物的實踐。

第三,人們普遍盛行一種對研究的理解,這種理解模仿了學術知識生產的顆粒性和專業化,以便為牽強附會或邊緣化的問題打上藝術的烙印,而這些問題的目的不過是對已被展示過的、說過或分析過無數次的事物的構造進行微小的轉變,彷彿研究僅僅包括佔領小眾領域(niches)或對尚未探索的對象進行變化和應用。「藝術式研究」這個詞往往只是個標籤,它被回溯性地應用於藝術的產出,以增加其合法性(legitimacy)。

然而,關鍵肯定是在於,要把藝術實踐和藝術式研究理解為相關的(kindred),但無需是同一的(identical)的實踐。藝術式研究的存在與否並不取決於與藝術(art)的聯繫,而在於它與審美(aesthetics)的聯繫。藝術的屬性對藝術式研究來說不是必不可少的,重要的是 「aisthesis」一詞,即感性知識(sensual knowledge)。它不要求自主性。但藝術式研究在那些間歇地介入科學話語與日常世界的地方為自己辯護,其目的是進一步發展這些話語,轉變它們或引起它們的變動,並以令人驚訝而有時也令人費解的方式推動它們前進。

最後,第四,如果一個人自我的實踐,以任何方式挑戰了體制化的學術研究的霸權,並挫敗其對唯一合法性(sole legitimacy)的要求,似乎就足以把自己理解成在「參與研究」(engaging in research)。對真正的「藝術式」研究興趣的強調,顯然足以將自己理解為顛覆者,對權力的批判者,以及激進主義者。而這就忽略了這樣一個事實,即這種否定的政治(politics of negation)通過試圖小心翼翼地模仿科學知識,同時又拒絕發展自己積極的知識觀念,間接地展現了科學知識至高無上的地位。

4. 藝術式研究的潛力在於主張非學科性(undisciplinarity),允許不確定性,整合消極性(integrating negativity),並尋求明晰性。這被認為是對科學嚴謹的理解不足。

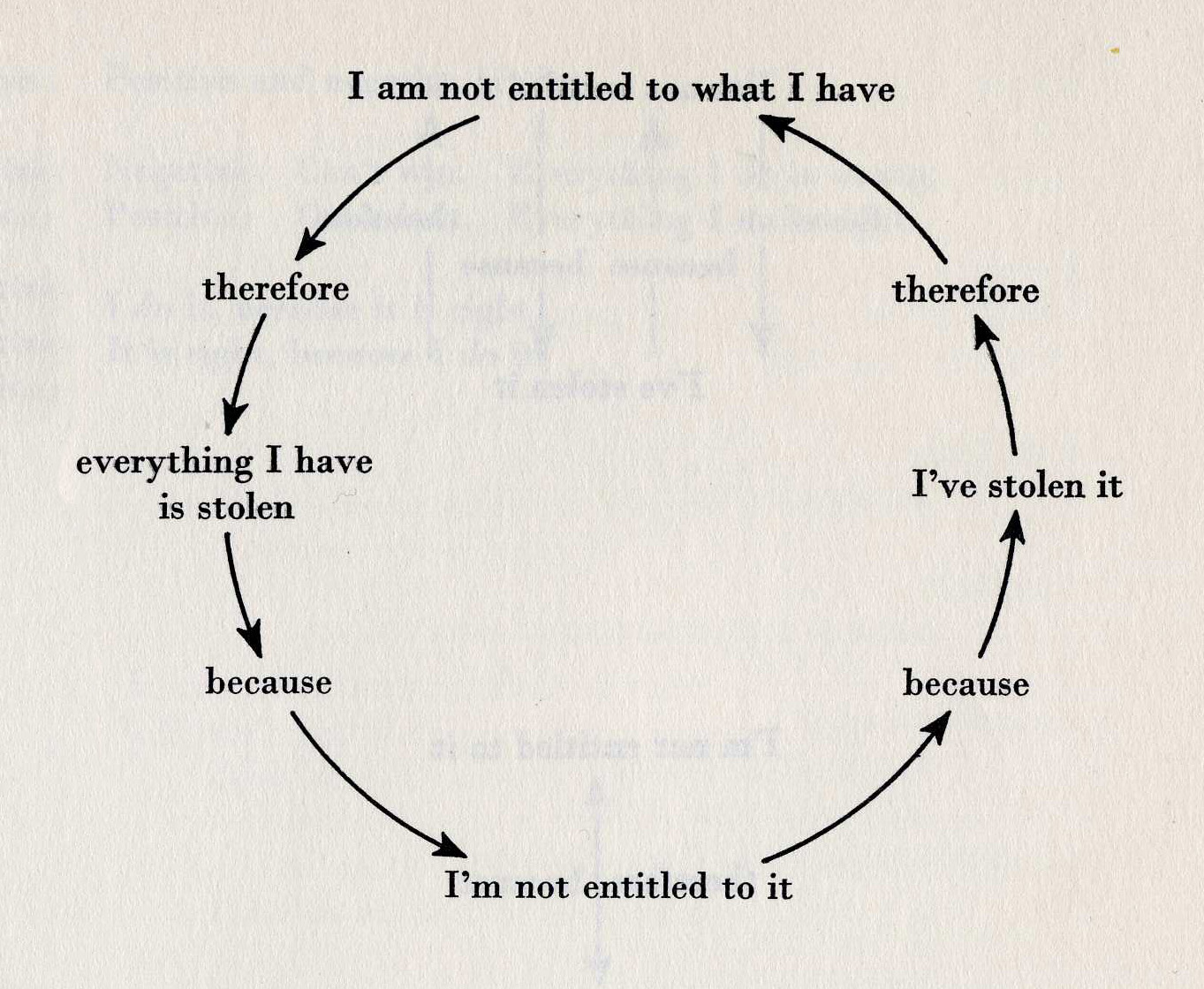

藝術式研究不是對藝術的研究(research of art)。「研究」是「尋找」(finding)的一種形式。在尋找中總是有種偶然的因素。出於這個原因,「結 knots」(Ronald D. Laing)、複雜性、甚至是混亂局面都可以引導尋找的過程,而非通過一個已經被認可的系統或模型而進行的嚴格的、直接的「搜尋 search」(search, research, recherche)。

(譯註:「結 knots」是蘇格蘭精神科醫生 Ronald D. Laing 的一本著作,他全本使用詩歌來描述某些生活和人與人之間的「結」,有研究者將其與 Bateson 的雙重約束 (double binds) 對照。)

當對理論的所有期望都已耗盡,概念和方法的形成似乎已結束時,無所求的「尋找」的研究(researching in the sense of finding)就開始了。然後,展覽、展示或見證的自生的力量變得意義重大,這些事物在很大程度上與感性交織在一起,並以多種視角運作。研究絕不是為了遵循命題性或推論性這樣的規範,也不是為了服務於科學的大眾化理論(exoterica)。

相反,藝術式研究作為一種審美(美學)的事物,擁有奇異性(singularity)的特質。從實踐的角度來看,它設法居於各種不確定性,否定性、不明確性與分歧的領域,與虛構和斷裂一起工作,準確而明晰地援引最微妙的細節,並使它們以審美的方式表現出來。因此,這種研究的主題是不可言說、不可再現,以及不可通約的形式,它們展開自身的張力和強度,並影響知識的生產。這需要具體感官的承認(concession of specific faculties)。它們在具體實踐中展現自身。

Theory And Practice 理論與實踐

隨著狄德羅(Denis Diderot)和達朗貝爾(Jean-Baptiste d’Alembert)的《百科全書》(Encyclopédie, 1751)的出版,與藝術和貿易有關的實踐的概念地位得到提高。今天,無論這個詞在哪裡出現,它都與一個承諾聯繫起來。作為對具體行動,對工作,或對實際發生的切近,這個承諾與效用和解決方案導向相關,與實事求是(practicality)、可用性(usability)、有用性(usefulness)有關。「實踐」(Praxis)不僅意味著一種隱含的事實性,同時也意味著掌控現實的能力,一種對現實關係的干預,一種能夠促進變革的行動力,無論是在政治、教育、社會或科學領域,還是在藝術院校的研究領域。

藝術式研究與它的同胞,即設計研究(design research)的關係,使得關注於應用(application)的問題一直存在。我們可以說,對應用性的關注(模式1)賦予了藝術式研究存續的能力,而對基礎性的關注(模式2)則使其值得尊重。藝術式研究仍在朝著實現學術化(academicization)的方向努力,這也說明藝術式研究並不願意立即承認自己是專業高等教育體系的一部分。

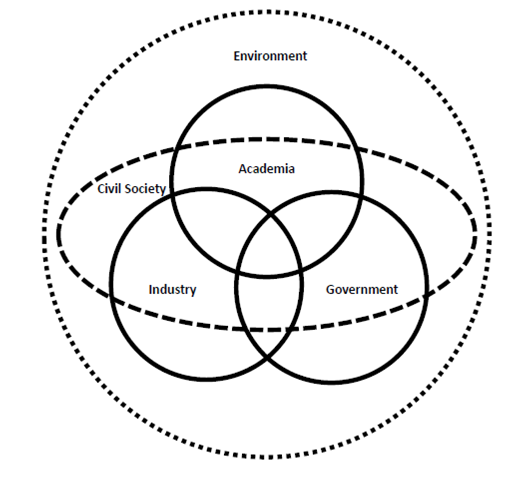

(譯註:此處原文模式標註或許有誤,mode 1 、2 是科學社會學中的術語,即「知識生產模式」Knowledge production modes,模式1指僅僅由科學知識和基礎研究驅動的知識生產,由研究者發起,建立在科學概念化和學科化之上;模式2在1994年創造,在模式2中,多學科團隊短時間聚集在一起,研究現實世界的具體問題,以便進行知識生產,強調跨學科研究,異質性和組織多樣性;而後有學者描述了一種 Mode 3 模式3的知識,強調個人,結構和組織和系統層面的多種知識的共存與發展,知識集群,創新性網絡,創業式大學,學術型公司,甚至四重五重的創新螺旋結構,同樣也會有人反思模式2僅僅是19世紀學術體制化之前的最初形式等等(wiki: Knowledge production modes))

政治解決方案引入了一個新的分類:像瑞士國家基金那樣的「由使用啟發的基礎研究」(Use-inspired basic research)。藝術式研究可能永遠無法完全擺脫存在於關注應用和關注基本原理/基礎間的兩難境地。這可能是它比起美學似乎對技術維度更感興趣的原因之一。

因此,適用性(Applicability)和實踐相關性是研究提案成功的關鍵因素。預先擬好的假設、方法和預期目標有助於規範性地約束知識生成的慣例,使其可控,並將其程序引向結果導向(results-oriented)的方向。實踐的暗示作用讓人們相信,至少在某些領域或學科,實踐可以先於或指導理論。在學術研究的模式2中,這種對實踐的關注比在模式1中起指導作用的基礎研究更重要。

特別是「實踐」的概念在今天(再次)呈現出來,彷彿它可以獨立存在,且本身就是正當合理的。援引實踐足以成為一種神奇的公式,通過這種公式,一切問題都能得到解決。人們認為實踐甚至比理論更強大,實踐可以在沒有理論的情況下前行,它甚至是一個反理論事件(a-theoretical event),可以在「反對理論」這樣的實用主義口號下愉快地行動,而無需保全自身的基本原理和目的論(teleologies)。這種想法(再次)佔了上風,即在理論和實踐間存在著一個巨大的深淵,而在其中,理論是抽象的、灰色的、多餘的、軟弱的、遠離生活的,而實踐則在其承諾結果的光芒中徑直前行。在常見的修辭中,實踐作為一種具體之物,作為一種「工作」的力量,在行動主義或加速的衝力下四處得分。

而在此被遺忘的是,不存在單獨的、統一的「實踐」,能被降而歸為一個可被制定和理解的環境。實踐,就像理論一樣,總是「相關的」(related),與它們所處的背景和情形相對,併為之提供答案。特別由於其展演性(performativity),它們與現實相連。然而也由此,它們擁有著一個時間性的範圍;它們從某種事物中產生,並指向它們不瞭解也無法進入的未來。由於這個原因,實踐逃脫了掌控,這就是為什麼它們需要反思(reflection),沒有反思,它們就會陷入純粹的假設,甚至是暴力或無知。它們的反身性(reflexivity),作為其在洞察、感知、知識和自我指涉性的基礎,確保了它們的可修正性(revisability)。這就提醒了實踐,它的後果有時會導向它無意的副作用,且無可挽回。沒有任何一種實踐能夠自我控制(No praxis is in control of itself),無論是對於它正在走向的未來,還是對於它所產生的過去。藝術實踐也是如此,它只有每時每刻都注意到這種辯證關係,才能將自身表現為藝術。

5. 實踐需要理論,正如理論需要實踐一樣。如果基於實踐的研究拒絕反思和反身性(reflexivity),那麼它對藝術性研究就無話可說。

理論和實踐的二分法被證明是災難性的:它對於藝術和美學研究都不公平。但是,理論也不是作為一個純粹的抽象物「自為 for itself」存在的。就像基於歷史、社會空間及其條件和交流背景,理論自身作為話語實踐,遵循自己的規則,也同樣塑造了實踐。與其他理論、辯論和社會討論相聯繫,它們總是干預與侵犯,激起爭論和升級,甚至發起挑釁,其展演性的能量的強度不亞於實際的鬥爭。

因此,理論不是實踐的對立面,正如實踐不是理論的對立面一樣。但它們也沒有合二為一。它們甚至沒有構成一個連續體(continuum),而是在一個將它們推入了一種模糊關係的斷裂之中,以一定距離相互作用。因此,理論和實踐的分離是誤導性的,它試圖劃分不同的空間或能力,且不允許相互的接觸。如果這種分離秘密地給予了實踐以特權,那麼它不僅放棄了它作為一種包含著「theoria」(字面意思為「感知」、「洞察」或「觀察」),而在分析上和感性上都運作的實踐潛能,它也放棄了一種瞭解自身有效性和界限的認識論行動形式(epistemological form of acting)的潛力。

另一方面,「野生」的實踐忘記了它不僅僅是實用主義的歷史-意識形態秩序中的一部分,傾向於目標、目的和功效,而恰恰是這種秩序及其考慮不周的生產會讓實踐出錯,不得不「後撤」或「轉向」(reflectere)。孤立地看待理論工作也是如此,它固執地以自我為中心:它也會被自己糾纏住,陷入錯誤,或者因為迷失在理論虛構或不相干微小問題中而追尋虛妄。

誰在行動中不斷失敗,誰就需要對行動進行適當的反思,以瞭解失敗原因。而不斷使用相同的理論術語的人,無論從短期還是長期來看,都會把自己看作受制於一個不可理解的,一個仍無法解決的世界。實踐從來都不是完滿的,而恰恰相反:容易出錯,有時喘不過氣來,全是差錯。同時,理論本身從來都不是清白或正當的,而是相對的(relative),因此有時會有偏見、狹隘,甚至被一種類似圖雷特氏綜合徵的強迫性重複佔有。當兩者被分別對待並保持區分時,它們都會被自己的自我欺騙所迷惑,或陷入自己興趣的迷宮,而看不見矛盾的觀點和帶來的損害。

因此不爭的事實是,實踐在其展演的時刻,充分和適當地受環境的制約,正如同樣,理論是抽象的,至多專注於自身。在這種程度上,我們必須承認,所謂實踐相對於理論的優先地位不過是種策略(tactic):反覆證明歌德《浮士德》中魔鬼為迷惑學生而說的一句話,「理論是灰色的」。從藝術式研究的角度來看,這就更有理由重新調整當前理論和實踐之間的關係,一個既分離且分割了兩者的「之間」(between)。

6. 藝術式研究需要一個真正的實踐和知識的概念

圍繞藝術式研究起源的「藝術知識」和「知識文化」的論述並沒有充分揭示藝術式研究的潛力。關於科學和藝術間交叉的頻繁多變的論述並不是錯的,而是誤導人的。我們當然有理由說,藝術式研究也擁有一種真正的知識形式,就像科學實踐在實驗性系統中偶爾會通過利用直覺、創造性跳躍以及序列化或重組等藝術方法而表現出藝術性。但我們從這個類比中得到了什麼?藝術實踐所預設的知識概念幾乎沒有超出經典的定義,而這些定義「從理論上」(theoretically)確定知識,將其與「證明」(verification)捆綁在一塊,並將其簡化為「命題形式」(propositional format),似乎只有那些通過定義而「理解」(comprehended)並可被歸類為「真」或「假」的才是「已知」(known)。這種對知識的理解掩蓋了審美的特殊性質,這種性質早在康德時就被分配到另一個「第三」地帶,「介於」知解(theoretical)理性和實踐理性之間,一個既非此亦非彼的地帶。

Aesthetic Knowledge 審美知識

一種基於科學知識的知識理解,必然會複製公認的制度化的科學實踐,從而將證據、方法論基礎、經驗主義和實驗等原則應用於審美實踐的異質性(heterogeneity)。例如,這可以在默會知識(tacit knowledge)的概念中看到,該概念基於 Michael Polanyis 的工作,在藝術式研究中也被顯著地引用。根據這一概念,實踐者擁有一種不可言傳(inexpressible)的能力,這種能力仍是隱性的,且在各自作品中得到了次級的體現。

這也無意中構成了藝術自我闡釋的無能。審美實踐(Aesthetic praxis),即藝術式研究所關注的行動領域,本身就以其自身的或其他的方式和媒介來引發闡釋。因此,做(praxis)、創造(poesis)和技藝(techne)以一種特殊的方式交織:線條的繪製已是一種明確的知識,並以線條的形式呈現自身;特定材料的使用不單純是一種慣例,而是一種有意識的選擇,這種選擇揭示了物的抵抗性或自主性;顏色的排列、混合或分層中包含了對其預期效果,或整體效果的浮現的知識。一個跟在另一個後作為對位或應答的音符明確地意識到它所設置的對比:節奏性的標記意識到它所引起的律動;最後,一個掃過和打斷文本的圖表(figure)有意識地引發了一個不明確的形象,使得言語流得以分支出意想不到的涵義。

因此,假設藝術方面的「知識」與話語式的或科學的知識競爭以效仿其可預測性(predicability)是具有誤導性的。但哲學美學自鮑姆加登(Baumgarten)後誕生以來,說「審美」或「感性」知識僅是需要澄清或「啟蒙」(enlightenment)的混亂意識,也同樣是誤導。

審美思想並不從屬於哲學或科學思想,或需要通過言語的闡釋;它只是使用了其他媒介形式和表達性類型。它需要一種特殊的有效性(validity),而這種有效性不符合對話語有效性的要求,但也不從屬於或低於它們。

同樣重要的是,我們第三次被這樣的信念所誤導,即認為特定的「實踐」形式的意識存在於話語或美學的選擇之外,它基於那些只有實踐者才可獲得的技能,而他們已把這些技能納入自己,並可以追溯到某種模糊的直覺(intuition)。所有的這三個版本都再現了一種等級制度,其從一開始就遮蔽了作為一個自主領域的美學,其偏見今天仍然在藝術式研究中被感受到,而且只要藝術式研究不準備重新主張一個既不假設一種具體實踐知識的,也不援引從他處尋得的理論知識的,一個屬於它自身的知識概念(a concept of knowledge of its own),這種偏見就將持續存在。

7.為了公正地對待藝術式研究,我們需要對其實踐進行堅定的分析,並修訂傳統的藝術描述範疇——特別是作者的主觀中心地位、與哲學真理的聯繫,以及對靈感、創造力、原創性和想象力的定義。

研究無疑是建立在一種做的行為(an act of doing)的基礎上的,但絕非必須是一種有序的,或系統式的,以獲得可驗證和/或可證偽結果為目的,並以「知識進步」為導向的行動模式。因此,美學中的研究並不產生一個可供衡量的「工作」或「產出」。研究也並非指一種從假設到假設,以破譯因果關聯或符合定律的斷言為目的的線性設置(linear setting)。相反,這足以說明在實踐中的一個持續的反思過程,其以自我指涉(self-referentially)的方式運作,也因此與過程性(processuality)自身相關:相關要素的選擇,它們在探索構建中的位置和組合,它們的感性存在(sensuous presence)與爆發力,它們的物質性和媒介性,以及它們設計工作的每個時刻和細節。因此,美學包含了一個整體(totality),在這個整體中,沒有任何東西是巧合的(coincidental),或甚至根本無法察覺的(imperceptible),其精確性(precision)可以通過所有這些部分或方面如何有意識地被帶入彼此的關係來衡量。

科學理論中的傳統概念,如「方法 method」、「結果 result」、「標準 creiterion」或 「證據 evidence」,對於這種過程沒有用。審美實踐不是作為一個規定的劇目(prescribed repertoire)而存在。它們既不能被正典化,也不能被分類,而是在一種總是奇異的 pro-cedure(來自拉丁文procedere,「前進 to go forward」)的意義上參與研究,一種具有自身嚴格性和激進性的先鋒派。將其與科學的既定方法相比較,實則為一種誤導,而審美-藝術式研究可以從過去和未來推斷出成功的例子。它們類似於例子(examples),而非範式(paradigms),因此對可能的程序和態度發揮著開放的啟發式和試探性的方法(heuristics and tentative approach)。

20和21世紀哲學、精神分析、藝術和文學理論和實踐,揭示出了提出行動、物質性(materiality)和媒介性(mediality)問題的新方式,這些方式在實踐中嵌套並發展。這些都是不確定進程(uncertain pro-ceeding)的形式,其意識到自身「程序 procudure」的不穩定及加速的過程,因此每走一步都需要再次明確自身所處的領域(terrain)。正如「知識」假定了「關於知識的知識」(knowledge of knowledge),藝術總是「關於藝術的藝術」(art about art),它的工作似乎是不可捉摸的,有時甚至是循環的,而這種循環性並不是一種反駁(counter-argument)。相反,我們在這種循環運動中看到了一種探尋的姿態(gesture of searching),它總是在同心的路線中追趕自己,在每一個時刻重新調整「藝術」的含義。

但是,只有當漢娜·阿倫特(Hannah Arendt)意義上的審美實踐不再只因為能被提煉為技術操作性,而被理解為「專門技能」(know-how)時,這才能成功,它自身遵循一種「行動的藝術」(art of acting),將思考、言說和行動置於相互間適當的比例關係中。藝術,或者更確切地說是美學及其實踐,反過來用另一種「藝術」,即實踐的藝術來描述,這指出了一個事實,即美的理論(aesthetics)和藝術(art)一樣,如果不參照審美(aesthetic)和藝術家(artistic)則無法解釋,我們面對的是一個能實現漢斯·布盧門伯格(Hans Blumenberg)所說的「絕對隱喻」(absolute metaphor)功能的領域。

(譯註:Blumenberg 將絕對隱喻表述為「將對一個直覺對象的思考轉移到另一個全然不同的概念上,或許任何直覺都無法與之直接對應」 the transportation of the reflection on one object of intuition to another, quite different concept, to which perhaps no intuition can ever directly correspond,校注:絕對隱喻是 Blumenberg 隱喻理論的核心,隱喻是認識和理解世界的方式,也是感性的直覺體驗,而非需要計算或者推理的概念。Blumenberg不認為存在絕對的概念,認為對概念的切近會讓概念更難理解。所以對於哪些無法用概念和術語表達,只能依靠隱喻來命名的事物,Blumenberg 就稱之為絕對隱喻。這個「絕對」是概念無法觸及也無法直接經驗到的思想底層。絕對隱喻需要想象和感性學才能抵達。)

8. 美學/審美的研究實踐是一個持續的過程,行動和思考在其中不斷交織。

這種將思考、言說和行動交織在一起的實踐類型主要體現在不斷重新開始的實驗、試驗和練習中,並在此過程中開闢另一種思考空間和行動的可能性。此類實踐可以被概括為一種苦修(ascesis)的形式,但不太關注於通過紀律來實現的艱苦/禁慾(austerity),而是關注對「有技巧地」(artfully)表達功能的精心製作或處理。這種實踐主張專注與自我教育(self-education)。實踐知識是需要的,但我們所看到的,作為 ascesis 的審美理論則要求更多:它的練習實踐與論文的 exagium(「權衡和考慮」)相對應,這種體裁的特點是反覆重新開始和「繞圈子」(walking in circles),其連續的例示或演示在某些情況下提供了一種示範性作用,但永遠無法達到最終的結論。因此,美學研究的成果並非以命題(propositions),而是以暫時的設想(provisional posits)而告終。

不可能把它們塑造成斷言或定理。只有在既不被理解為神聖化其手段的目的,也不被理解成預先確定目標的回溯性應用,而只有在朝向不可預測和不可計量的事物敞開時,美學才能展開其內在的潛能。因此,每一個「理論-實踐」(theory-praxis)和「實踐-理論」(praxis-theory)都必須首先根據自身條件來發展。它獨特和奇異地存在。在這種程度上,審美研究意味著一種自發性(spontaneity)的形式。它仍然是特殊的:它位居和終止,並將自身朝向於「實例」(case),朝向所涉及的具體對象,以及它所介入的背景之上。審美知識型(aesthetic episteme)的特點是知識的此種關聯性(relatedness),它的分別性(respectivity)和奇異性(singularity)。似乎也有必要反思一種理論意識,在這種意識中,不僅視野和洞察力都被打上了死結,而且還牢記思想出現的地點。不僅僅是審美的和奇異的總是屬於一起,而且還有事件(event)和其情境的物質性(materiality);這真正揭示了思想的美學/審美維度。

Practices of Aesthetic Thinking 審美思考的實踐

如果我們想重構理論和實踐之間的傳統對立,那麼我們應該考慮兩種類型的相互關係(interrelationship):一種是審美表現的「實踐-理論」(praxis-theory),它通過其特定的聯繫開闢了新的思想和關係的空間,並因此產生了它自己的、非話語性(non-discursive)的知識,其形式是材料、異議、行動、綱要、圖像或聲音的豐富的星從(fruitful constellation)。這些形成了瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)所寫的那些「事物的語言」,作為奇異的語言,它們必須與言談的話語模式相區別。它們以多模態地、組合式地,且在許多媒體中同時思考。它們的特殊性在於使人們的感知能觸及它們對形狀、姿勢和事件的特殊處理方式,以及同時它們的獨特方式、媒體和技術。每幅圖像都在其「色彩表皮」(color skin)中思考表面和周遭的關係,而無需被銘刻上色彩表皮的「概念」;每個形象(figure)都指向它的背景,似乎它是在那被設計的,卻沒有把背景作為本身的主題;每場表演在它的呈現中都考慮到它的身體,而沒有對其身體性的定義。它呈現它們(They present them)。因此,它們的審美表現(aesthetic manifestation)的模式始終是展示其總是自我展示的樣子。它允許某些事物出現,就像它同時允許出現出現(allows appearing to appear)一樣。因此,審美表現在其本質上是現象學式地運作(functions phenomenologically)。

審美實踐描繪了非科學的認識論,它們展現的知識形式不是來自綜合(syntheses),而是來自非謂語(non-predicative)連詞(conjunctions)的感性關係(sensuous relations),它們的洞察在其中融合且相交。在美學中,連接詞(「和」、「或」、「如」、「兩者/和」、「非此即彼」等等)首先都是分離地作用的:它們在創造聯繫之前揭示了分裂;或更準確地說,它們所連接的事物在各自的明顯差異(disparity)中展示。創作(Compositions)是組合、蒙太奇或沒有具體規則的「拼接」(splices),不注重身份,而是共同呈現元素的不相容性(incompatibility),它們的無稽之談。因此,阿多諾談到了一種「無判斷力的綜合」(synthesis without judgment)的藝術,它最多「類似於語言」,儘管那些把它「按字面理解為語言」的人將長期被誤導。沒有判斷,它也是一種綜合:色彩表皮永遠不會變成皮膚;一個比喻永遠不會變成一個命題;一個展示永遠不會變成一場比賽。

9. 審美研究的「實踐理論」是基於差異的實踐,而非同一性的邏輯

因此,衡量美學思想的標準不是對一個真理或現實的確認,而僅僅是一個瞬間的明證(evidence)。這種明證性在某種程度上是無可置疑的,因為我們要麼看見(進入)某些東西,要麼保持沉默。因此,通過審美實踐的證據無法得出任何結論:其內在的認識論潛力反而是失敗的,被接受成進入一個長期無休止的尋找過程的經驗。換句話說:審美的明證是一種實踐的結果,它不斷地重新開始,逆轉,變得糾纏不清,只是為了重新開始,並在過程中援引它自己的理論。

除了「實踐理論」,還有第二種類型:話語本身的「理論實踐」,它們不僅被改編、徵用、翻轉和抵消,而且在它們的審美性中被展示出來,從而在它們的外表和真正的不可實現性(unfulfillability)中被揭穿。這樣一來,每一種話語都變成了另一種東西:不是在判斷、證明或反駁中完成的論證,而是一種越軌(transgression)行為,因可表達的只能以審美的方式表達。審美事實上搶佔了所有的話語權。如果哲學是神學的女僕,那麼就正如康德所爭辯的問題,女僕是拿著火把還是拉著身後的火車前進。美學和理論之間的關係也是如此。如果我們接受了美學總意味著一種思維形式,從一開始就在修辭的意義上塑造了語言,並以這種方式格式化了經典知識格式,那麼科學,尤其是今天在大學和資助機構中佔主導的技術科學,就不再認為自己是模範。相反,是美學構成了一種思想的第一標準,而必須在語言的基礎上,或在模型及其媒介、實驗和可視化的結構上,在所有科學中出現。

由此湧現了豐富的研究而介入可能性的儲備(無論如何理解),新的表達形式、寫作場景或即興創作以及對它們的「誤用」(misuse),正如我們不僅在論文,而且在所有其他藝術形式的片段、準則、警句和狂想曲中看到的那樣,審美的和話語性的思想相互接觸,以展演的方式相互交錯。因此,審美的「理論實踐」服務於一種思想,其並非在外部掌控的意義上佔有它的材料,而是在這種材料中並從其中思考。在一個著名的表述中,阿多諾將這種實踐稱為「有條不紊地不合邏輯」(methodically unmethodical),因為它們既不遵循線性化(linearization),也不遵循操作的連續性(continuum):它們歸結於一個個瞬間的組合(composition of moments)。

(校注:「有條不紊地不合邏輯」,《作為形式的論說文》這裡的中譯(常培傑/譯)為「有條不紊地無條理地」)

10. 審美研究是指一種遵循自身規律的思想實踐。它比科學的實踐更「古老」

毫無疑問,藝術式研究首先是一種獨特且明確無誤的思想的形式(form of thought)。它根植於我們可以稱之為「審美的運用」(exertion in the aesthetic)的實踐,類似於黑格爾關於「概念的運用/工作」(exertion of the concept, Anstrengung des Begriffs)的格言為中心的實踐。這種運用是關於感知(perception)的工作,並在感知中制定其審美研究的具體方案。如果我們在此區分藝術的和審美的,那麼後者會有一個更廣的外延(extension),即使兩者是相互包含的。藝術式研究以一種美學為前提。這並不是要描述一種通過審美來表達自身知識的認識論立場,用感知(perception)的方式來負擔使自身得以「可見 visible」的特殊難處。而這也是美學「實踐理論」和這一種同時的「理論實踐」的意思:建築工地前緊繃的銅板上的一道裂縫,空間中的一件絲網雕塑,如同時間陰影微妙的侵蝕痕跡,破壞一系列作品的頑固音符,一個將外部的淫穢(ob-scene)置於中心的猥褻性。它們使人不安且不快,因為它們拒絕簡單的分類,並持久地保持其歧義性(ambiguous),並正以此方式證明了理論的無能為力。它沒有感知外的基礎,不能被看似合理的解釋或證明。我們可以這樣說:美學和它的練習在無限的、沒有盡頭和結論的情形中勞作,在一個與感知的歧義性不可分割的永恒生成(permanence of becoming)之中。

(譯註:《精神現象學》:“在科學的研究上,要緊的是致力於概念”(die Anstrengung des Begriffs)。黑格爾,《著作》(Werke),卷三,頁56。以及:“真正的思想,以及學術洞見,只有透過概念工作始能獲致。”(同上,頁65)轉引自 阿多諾 | 音樂與概念)

Aesthetic Doing 審美的做

這種實踐的語言學對應物是動詞(verb)。動詞既指主動行動,也指被動行動。其特點是有意向性和無意向性(non-intentionality)。它們具有及物性和不及物性(intransitive),同時指向空間、時間、代理和語境。正如加斯東·巴什拉(Gaston Bachelard)所說的,「看到一顆堅果,我就覺得心滿意足」(The sight of a nut makes me round):沒有什麼能阻留在那裡顯示出的易變性與不確定性、方向變化的可塑性(plasticity)和精確性(precision)。行動(Actions),就像動詞一樣,只存在於與定義了其實踐模式的展演形式(performativa)中。儘管不夠充分,這些反過來又可以通過主要標識著位置或時間向量的命題而在語言中表達出來。動詞在很大程度上是通過情境或場合相聯繫,它們並不「代表」清晰可辨的行為,而是位於一個虛擬性的網絡(network of virtualities)中,並只是次要地揭示了一個行為將會是什麼:「使其心滿意足」(to make round)。

如果科學研究是保護自身免於動詞的反終結性(counter finalities)和不可控的附帶影響,那麼審美研究則利用它們,並連續地強化它們,使其與所謂的客觀知識(objective knowledge)的確定性相對立。通過再現命題的潛能(potencies),它同時增加了方向和可能性。事實上,幾個世紀以來,經典科學已經發展了像科學哲學或科學史和社會學這樣的元學科(meta-disciplines),以限制和規範其公共行動,並對其保持懷疑的目光,回顧和掌控所取得的成果。模仿它們並非僅是災難性的;藝術不需要這樣的元制度(meta-regime)。因為審美的研究超越了「去存在」(to be)這個突出動詞的本體,涉及一個另類決策的微妙領域,而允許用啟發式的思維,沿著不確定的痕跡或模糊的直覺走下去,最後絆倒在那些在一開始既無法感知也無法再現的現象的特殊性上。因此,作為「審美發現物」(aesthetic finding)的研究可以源於不斷重新接近(reapproach)其視界的經驗,並在這樣做的過程中做出遙遠的發現(remote discoveries),這些發現動搖了體制化的科學知識的穩定性,因為它們最多隻暗示了而未證明什麼。

經驗(ex-per-iens)這個詞準確地表明瞭這一點:有了前綴 ex-,某些事物就「出來」了,在內部溢出的意義上,它已經「穿過」(per)其他事物了。藝術式實驗(artistic experimentum)與科學實驗的根本區別在於,它以一種持續新鮮的、不同的,且沒有預感或結論的方式進行。結果是持續運動的減慢,中斷,其中意識是一種沉澱物,它確實顯示了自身,但不知道自身被表述出來的話「是」什麼。它只能將自身暴露在所有暫時性(provisionality)的風險中。

11.藝術式研究的實踐從衝突中汲取能量。

作為這種研究實踐的例子,我們可以把事物、行動、紋理、材料或圖像和聲音之間的二分法,或不相容性,或張力,加之它們在感官領域(sensual sphere)的各自構成(compositio)。超越量化方法的測量或概念的定義,它們從各自的矛盾與不和諧中掙脫出來,就如同跨越,已經成為了思想(thoughts),而無需把它們自身表述為這那樣,也無需去定義,無需詳盡的解釋。這就是為什麼我們經常談論「展示」(showing):它意味著展示或呈現的形式,不需要通過語言來證明。

如果在這個意義上,藝術家們進行了荒謬的(ad absurdum)實驗性工作,建造了畸形且毫無意義的機器(Jean Tinguely),在鵝卵石下建造了「不可見的」恐怖紀念館,作為同時在場和缺席記憶的場所(Jochen Gerz),如果他們為了生物工程的事實可能性,允許一個雕塑失控,將其物質性轉變為增殖的、無形體的肉體(John Isaacs),如果他們發現了面部識別程序的恐怖(Ed Atkins),如果他們也將藝術作品或其媒體藝術的大膽性置於批判性反思的演講-展演中(Martha Rosler),在這個過程中質疑博物館的審美資本(Hito Steyerl),那麼他們正在使用悖論性的或相反的配置(configurations),並由於其固有的矛盾性,照亮了某些不可被斷言的東西。

審美研究和具體的審美知識都有自身的非凡性(extraordinariness)、自我意志與合法性。它們必須將自己與理性和話語的邏輯分隔開來,因為這些幫不上忙,且會排除矛盾,並將它們驅逐出其進行認識論工作的空間。藝術中研究的機會和不可化約性(irreducibility)就在於此:它們既不以發現可量化的實體或一般規律而告終,也不假裝自己解開了謎團或揭示出隱藏的原因;相反,它們以發掘乾涸的源頭和其他的觀點為生,這些觀點嵌在不規則現象的夾縫之中。在這種程度上,當它們以奇異性形式而強調概念性裝置(conceptual dispositives)和理論的不完整和漫無止境(interminability)時,它們被證明具有認識論上的親和力。它們的認識論形式是對異質性(heterogeneities),而也是對知識及其傳統圖式(schemata)限制的揭示。因此,這類研究正是要尋找那些顯露出每一種總體化(totalization)形式的不足或不一致的審美時刻。

羅蘭-巴特(Roland Barthes)在對所有美學領域(文學、戲劇、攝影、設計、電影、藝術、廣告)進行思考時,把美學稱為「具有奇異本質的不可能科學」(impossible science of the singular essence),這並非巧合。我們主張遵循他的觀點:並不是科學通過他們的研究來推動意義(sense)的邊緣,而是美學思想使他們在具體的研究實踐中變得富有成效。任何以科學進步為目標而在審美上倒退的人,其目標也更多的是倒退而不是進步。

12.審美研究「是」把思考如何在審美中真正發生(genuinely occurs)「作為研究」的思想。

「審美研究」、「審美思考」和「理論(theoria)實踐」,這些都是同義詞。它們不是在所制定,將整個時代捆綁在一起,佔據了幾代研究者時間的普遍化想法或大規模概念架構(如相對論、風險社會或解構)中顯示出來的。相反,它們作為切實的轉換(practical conversions),發生在裝置(installations)和行動空間中,由分歧、不和諧或交錯的糾纏及其不可避免的對立,也通過那些被證明是雜亂的、不一致的、視野陷入僵局、事件意義無法被定位的事物所引起。

這並不是獨立於各自的藝術家或設計師的想法而發生的,就像在思考或行動中觀察他們一樣,將他們的想法回溯性地重新對齊為研究的願望。相反,它取決於實踐自身檢視時的具體性:作為在展演中發生的,展演在暫停、固定或分離的瞬間規定了效果。這種實踐的特殊性總是在對話或作品展示中顯示出來,特別是在那些解釋模式與所展示或發生的事物不相稱之處,在那裡,言語停頓下來,或為作品,為羅蘭·巴特所正確視作詩歌的主權之物:它「幾乎說出了什麼」的能力而探索。在大多數情況下,描述這種能力需要隱喻,儘管這些隱喻並不具備其意義:它們最多隻能證明自己是審美思想「無意識表面」(unconscious surfaces)上的孔隙。超現實主義試圖把它們變成一個程序,但它們的能量遠超於此:最終,它們是感性拒絕(sensual refusal)的模式,是一種「罷工」(本雅明),因為它們沒有實現任何目的,而是作為手段在其間交流。因此,美學領域的研究不是通過分析、推論或結果的確定性進行的,而是通過不確定的、不可表現的或不可進入的能力,這種能力對現象的構造和它們的關係造成 「嚴重破壞」。

同時,每一種實踐原則上都可以轉化為審美實踐,就像每一個機構和每一個社會或經濟環境都可以成為審美研究的主體。重要的是它是如何發生的,它渴望什麼,它揭示了什麼,以及它如何,並且以何種方式在這個過程中使自己成為主體(subject)。美學中研究也無需專門的地點;任何現場、任何材料和任何社會領域都適合進行質疑。唯一決定性的是藝術式研究所運用的激進性,它觸及並僭越禁忌和限制的無條件性,以及它強調其關心、其媒介性、其實踐的嚴謹,以及其自身不足的結果和不妥協(intransigence)。

所有的審美或藝術式研究都是「探求式」(zetetically,在皮浪(Pyrrhonean)的懷疑論意義上)運作的,即作為持續的自我觀察。它帶著第二種目光,將自身暴露在無盡的主觀主義的深淵中,暴露在它的身體活動中,暴露在它的解釋及其伴隨話語或應用的處置的單向度中。在此意義上,審美研究承擔了對現有框架的廢除,並同時創造了新的框架,以便再次打破它們。它與包容及排斥談判,以便揭示這些框架如何照亮或放逐到「場域之外」(hors champ)的黑暗中。審美研究,一言以蔽之,就是不斷的自我質疑,這意味著審美調查總是影響美學及其實踐本身,就像藝術的反思影響著藝術及其具有時間條件性的定義與自我描述。

因此,藝術不斷地從每件作品中重新開始。可以說,它沒有固定的開始,而每一個新的開始都會推遲其被定位的位置和起點,並這種方式全新地群集(constellating)它的領域。它每時每刻都在展現:在「它是什麼」和「它如何是」之中。

13.審美思想的實踐不能被製成算法或程序。審美實踐的特質正在隨著數字化部署而重新塑造自己。在數字技術中的審美地行動將是未來的挑戰。

算法和程序遵循重複和同一性的規律。它們以數學為基礎,而數學的前提是非矛盾的原則。在其程序步驟的連續執行中,它們會復現各自的前置任務,而不會反思自身的侷限、條件和物質性。由於只能以巧合或統計變化的形式整合無序之物,它們被證明無法超越自己的數學基礎。而同時,藝術是一種超越(exceedance)和越軌(transgression)的形式,是對不可判定之物的誇張,是作為不可能場所的異託邦式的佔領。與此相反,虛擬只由在其一致的建模框架內的可能世界組成,這滿足了數學作為存在性索引(existential index)的要求。不可計算的奇異點也可以被近似地計算,而「審美的不可計算性」則擾亂了數字自身的原則,因此在圖靈機之外運作。

藝術作品的縝密性、無間斷性和冷酷無情就屬於這種類型:它們不會在操作中耗盡自身,而是允許,正如里爾克(Rilke)所表達的,「驚人的賬單加起來就是零」。它的溢出意味著藝術式思想,與算法相反,不能被帶入一個結論。它不會陷入循環。如果數學中的循環性要麼導致悖論,要麼導致等級制度的必要性,那麼藝術的溢出或誇大就是一種「開放」(opening)。對於這種開放,除了它「不能通過誇張的辯護而發生」(Düttmann)外沒有什麼可以說的了,因為自我超越的思想既不能容忍演繹,也不能容忍元詞彙。

然而,這意味著審美實踐將同時受到數字(digital)及其機器同時的挑戰和促進。因為在模擬(analog)的消失和感知、動作或技能的技術-數學轉換中,反過來也有機會復興審美。但它不能認定為一個殘餘類別與所謂失落的模擬相提並論,因為對他者和他律的召喚,本身仍然被數字及其技術所社會化。相反,如今引導審美實踐的經驗是以數字方式培養的,這同時意味著數字化和美學不可分割地相互交織,甚至是相互干擾的。

數字化作為一種離散的秩序,使可決定性和可計算性成為可能,並再次將世界引向無形,從而也引向一種不可想象性(inconceivability)。它的霸權基於複雜的包裹,甚至在那些歧義之處也要求清晰:在冷漠中,在黑暗中的觸摸中,在情緒和感覺中,在關懷和社會關係中。這樣一來,感知變成了識別,關懷被社交媒體所取代。但是,構成性的模糊(constitutive blurs)不能通過數字標度來明晰,因為在數字中,當有東西多於無時,「0」也意味著「0」,就像當少於某物存在時,「1」也意味著 「1」。相比之下,審美實踐度量的是不確切的,是在近似性的範圍內行動,並因為模糊而不能被編號,而不能被記為「0」和「1」之間的小數,不能用「0.5」,不能用「0.333...」,甚至不能用另一個可能超驗的數字。模糊邏輯同樣不能使不可計算之物變得可計算。審美是建立在不能被帶入任何一種測量的判斷(estimation)之上的。因此,藝術既不是可以用二進制算符來捕捉的東西,也不是 「介於」二元之間的剩餘範疇:它是一種需要改變地勢(terrain)的實踐。

如果在未來,世界可測量的一面應通過數字行為而變得完全可確定,這並不意味著現實中不可測量的一面將變得無關緊要或作為數字化階段的殘餘而被犧牲。這是不可能的,因為簡單的事實是,技術營銷制度甚至利用了審美和我們與世界的審美聯繫,以便在我們和它們之間進行連接(mediate)。在數字技術中審美地行動並介入它們,將和藝術所面臨的挑戰一樣,把它們所包含的偏見和狹隘性展露無遺。審美領域的研究正是在這些地方大有可為,它使這些挑戰成倍增加,並不斷地以新的方式刺激數字化(digital)。因此,它的活動被證明是最有意義的,因為它們提供了對商業和忙碌的測量的抵抗,以便為非可定義性(non-definability)和漠然(或在列維納斯(Emmanuel Levinas)的意義上的:「非漠然」(in-indifference))增添另一種優先和充分性。

(譯註:indifference 為否定我他之間的非對稱差異,廣大無分別的樣子,加 in 就是對這個否定的否定,把這個差異給呈現出來 - 友人回應)

For an Intellectuality of the Aesthetic 為了審美的智性

無可否認,藝術已經具有了「系統」的特徵。諸如「用藝術的方法做研究」、「基於實踐的研究」之類的標籤在其固有的專業化模式中再現了這種系統。同時,談論一種歷史性的突破似乎是不受歡迎的,根據這種突破,藝術已經放棄了它作為另一個「更好」世界的「掌管者」(governor)(阿多諾)的角色,轉而作為一個「研究機器」發揮作用,它已剝去了一切如今只定義為「浪漫」的烏托邦之物。但藝術活動的意義和自我理解仍取決於其作為社會發展批評者的角色,例如技術與新自由資本主義的聯合。這樣的批判也不會止於「批判性」藝術,其成功在很大程度上取決於能否進入組織起系統的緊密、精英化、且極不民主的網絡。自紐約時代以來,靈活的藝術工作方法已經建立起來,而儘管有其所有這些批判性的自我展示,藝術系統及其發動機,即藝術市場,卻顯示出它比以往任何時候都更具有限制性和獨裁性。畫廊和策展人共同參與的網絡幾乎無一例外是不可滲透的,全世界只有略高於0.1%正在活動中的藝術家參與了這個網絡。所有其他人仍然處於不穩定(precariousness)的狀態。

其後果是顯而易見的:一方面,「藝術系統」及其機構,如展覽、博物館、藝術節、藝術獎和培訓機構,似乎並不注重藝術的培養(fostering),而是注重藝術的篩選程序。另一方面,這種篩選的標準並不以固有的審美標準來衡量。其問題在於,構成藝術的東西是否已經變得如此不具體,以至於與審美形同陌異。

對於什麼是「藝術」,幾乎不再存在一個有約束力的概念,當然,除了這樣一個概念不再存在的事實。「機構理論」(Institutions theory)顯然已經完全戰勝了藝術:藝術就是那些被公開視為藝術的東西。這個幾乎無法再被克服的同義反復,不僅意味著藝術系統控制著對其聖盃的接近,而且它同時獲得了對區分藝術與非藝術或「其他任何東西」的全部定義權,正如 Ad Reinhardt 論戰中所說的那樣。

然而,在這種發展的背景下,出現了一個問題:合法的批判性介入在何處仍有可能?我們認為,沒有比通過藝術本身利用的審美實踐更好的方式來對市場化藝術及其系統管理者進行批判性的審視了。有什麼,或誰能比藝術所基於的審美思想更適合進行這種批判呢?如上所述,這種審美思想必然關注自身,反對和扭轉自身,並將自身推向極限之外。正是審美的特殊智性在溢出自身,超克自己,越出自身上的體現,也正以這種方式革新藝術。如果說談論「藝術的自由」是有意義的,那只是因為審美的這種智性可在其中實現。

14.審美思想意味著一種持續自我批判的實踐。因此,它是建立在「自由」之上的。

訴諸於「越軌」(transgression),而非將藝術作為一個「系統」或一系列的對象和過程的審美方法,也可以被解讀為對審美的智性能力的堅持。審美作為批判的場所,作為一種反思性的實踐,揭示了給定的「可接受條件」(conditions of acceptability)(米歇爾·福柯 Michel Foucault),也因此得以揭示出「藝術系統」。審美研究,與藝術實踐不同,不是在系統內過度生產藝術式立場的發動機,也不是知識的機器。相反,它在懷疑式的自我研究模式中實現(materialize),並同時包含了對藝術狀況批評的必要面向。

這也意味著,對審美智性的關注與藝術或藝術作品的問題並非同一。問題不在於今天定義藝術的物品或展演的種類,佔據哪些空間,或誰又渴望參與其中。問題反而是,那些人物或程序可能是什麼樣的,並且通過它們,審美思想在超出藝術狀況的問題之外而發展其特定的智性潛能。同時,對批判性實踐的退縮允許了對它們的重新定義。即使對審美程序的理解一直以藝術和藝術批評為基礎,這也是不夠的,因為藝術批評自身似乎已被系統的網絡所捕獲。只有當我們把藝術和其作者性姿態,把各自的的行動者,特別是藝術家和其與觀眾或專業展覽者或闡釋者之間的對應關係放在一邊時,我們才能接近審美思想的核心。我們必須突破他們自我故弄玄虛(selfmystification)的形式,以揭示審美研究在審美思想的意義上可以是什麼:一個不間斷自我批判的鏈條(an unbroken chain of selfcritique)。

在其《判斷力批判》中,康德為人所知地將審美與邏輯區分開來,並將邏輯分配給理性知識,而將審美分配給「反思性的判斷力」和一般的判斷。於是,一種思想的形式在美學中變得可見,其思考方式與「判斷成為命題,命題成為命題性定義」的話語-理論性思維不同。儘管如此,審美判斷還是代表了一種悖論,這一點早已被強調:康德繼續論述,首先是因為它同時構成了主體和共同體,且在其判斷的形式中,不僅質疑被判斷者,也質疑判斷自身的實踐。但這種以具體的「感性表述」(sensual formulations)為形式的質問,首先是指審美思維的反思性和智性能力,這就是為何似乎值得回顧康德常引用的「認知能力的自由遊戲」(freier Spiel der Erkenntniskräfte)的表述。它確證了堅持「自由」的審美過程中的一種動態。

自由總是無條件的。它拒絕受定義的限制或約束,不承認任何湧現於自身的起源或規範。它既是無政府主義的,也是原子式的。堅持自由的美學智性不是簡單地以想要從某物中解放出來反射作用而結束,而是象徵著一種不斷超越既定事實的行動形式——一種由誇張(exaggeration)和自我超越構成的自由。出於此原因,審美思想是智識性的,因為它同時包括了在實踐中、在物質及其形式中進行區分的潛能,並以一種奇異的方式使得這些變得可被體驗(experienceable)。與因果驗證、演繹或概括相反,它以一種可感的(tangible),動人的(touching)方式對待其對象。它與其保持相符,並設法承認並接納,而非潛藏(ambush)這些對象,從而顯示它們的非可比性和脆弱性,並顯示藝術仍尚未滿足的東西。

因此,我們也不能確定何為審美思想,或「審美中的研究」意味著什麼,以及它會有怎樣的症狀。它仍然是不穩定的。我們只能在個案的基礎上作出決定,或去命名那些受特定情況的約束,與時間相對應,以便以不斷新的方式滲透和「刺穿」時間層次的具體實踐。因此,審美研究主張其自身作為研究的合法性,並獨立於任何理論的、話語性的或科學的承認。

剩下的就是懷疑。這構成了一個生產原則。它產生:審美的反思性。

15. 審美研究的不穩定性也是它的潛能所在。

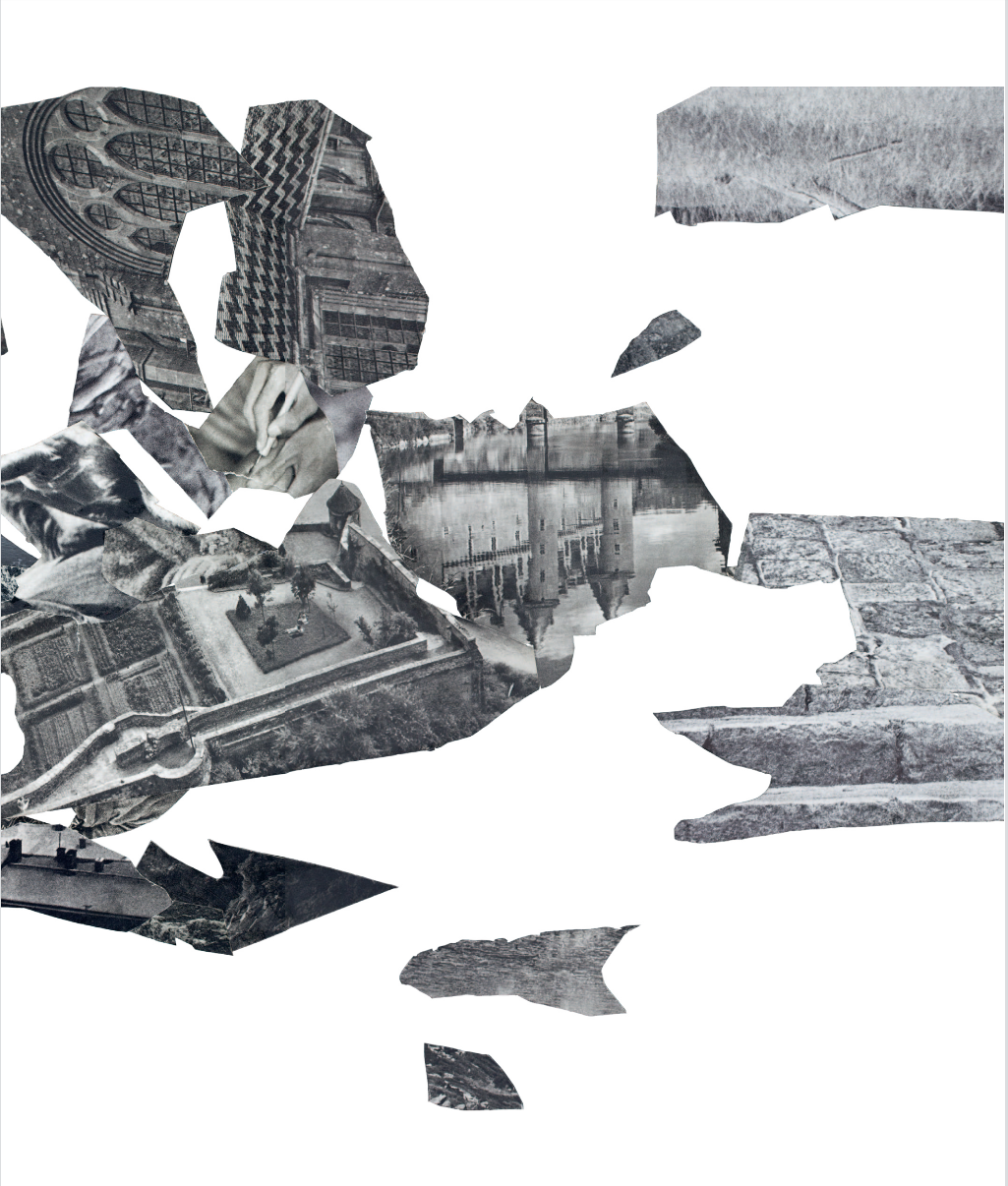

Declination of the Collage 0222 (English edition of the manifesto)

Untitled, 2017

40 x 75 cm

Analogue Collage on wood

作品《Bildstücke》(2019)是在與宣言的對話中創作的。它只存在於當前的書本形式,而從2017年的兩幅拼貼畫中發展而來。偏差(declination)的過程和隱含的戲劇性與作為媒介的「書 」及其藝術式調查有關。

Sabine Hertig 是一位藝術家,在巴塞爾FHNW藝術與設計學院學習。自2013年起,她由巴塞爾的STAMPA畫廊代理。2013年,她獲得了Riehen文化獎,2017年獲得了Cristina Spoerri獎。2018年,她的第一本綜合專著《Sabine Hertig scrap》(Ed. Ines Goldbach)由 Christoph Merian Verlag出版。她定期在國內和國外舉辦展覽。www.sabinehertig.ch

此外歡迎訪問網站「一種可能的人文學」

對「研究創作」的研究

數字人文宣言 2.0 The Digital Humanities Manifesto (2008)

Julian Klein 什麼是用藝術的方法做研究? What is Artistic Research? (2011)

藝術式研究宣言 Manifesto of Artistic Research (2020)

Stefano Gualeni 什麼是一個哲學遊戲 What is a Philosophical Game (2022)

日 | 落譯介計劃 是媒體實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(查看網站)

落日間是一座有關「何為遊戲」與「遊戲何為」的迷宮

感謝支持落日間的朋友

歡迎讚賞或在愛發電贊助落日間