按

電子遊戲與我們的身體是什麼關係,當我們在打遊戲時,到底發生了什麼?前陣子我們就此聊了一期遊戲哲學的播客《E43 遊戲與身體現象學》,引用梅洛-龐蒂的身體圖式概念加以說明。而我們翻譯的這篇論文取自論文集《電腦遊戲哲學》(The Philosophies of Computer Game, 2012),作為我們從身體現象學研究電子遊戲的進一步補充。

作者的主要問題在於:我們在玩遊戲時,是怎麼感覺到自己在遊戲中的?我們憑什麼說我們變為林克去救公主,暢遊海拉魯大陸的?這背後的機制是怎麼發生的?作者進而分析了遊戲中「化身」(avatar,也被直譯作阿凡達)的功能。其中一個很重要的分析是當今遊戲中的「雙軸範式」,即左搖桿控制角色移動,右搖桿控制攝像機。我們在用手柄玩《薩爾達傳說:王國之淚》時,實際上是在同時操縱兩個角色:1. 林克;2. 跟隨林克的攝像機;這與早期遊戲的控制方式截然不同。而我們不斷開發新的玩法以及新的控制方式,就是在不斷開發新的身體圖式,進而這種新的身體圖式將改變我們的生存狀態,改變我們對整個世界的認知。而這種新認知,將反過來改變我們的世界。

沙皮狗

落日間

Rune Klevjer

Rune Klevjer 是挪威卑爾根大學信息科學與媒體研究系副教授,同時也是《Journal of the Philosophy of Games》雜誌的欄目編輯,本人主要研究遊戲、哲學、視覺文化等。可以由此通往他的個人網頁 Rune Klevjer - University of Bergen (wordpress.com)

翻譯:沙皮狗

校對:沙皮狗

編輯:RMHO

圖片為譯者所加

Enter the Avatar: The Phenomenology of Prosthetic Telepresence in Computer Game 計算機遊戲中的義肢控制現象學

摘要

當我們說「置身於」遊戲中,或者當我們說我們「穿著」勞拉、馬里奧或酋長的鞋子時,我們在說什麼?在某些類型的遊戲中,當我們在屏幕前移動遊戲控制器上的按鈕和搖桿時,我們怎麼可能以一種直觀的方式行動和做出反應,就好像真的置身於遊戲世界中?

在互聯網和電子遊戲的討論中,「化身」這個概念有兩種常見的用法。它通常被簡單地理解為可操縱角色,比如從吃豆人到蓋伯拉許·崔普伍德(電子遊戲公司 LucasArts 發行的《

猴島小英雄》冒險遊戲系列主角)的各種變體。在《魔獸世界》(World of Warcraft,2004)等在線環境中,該詞往往更具體地強調玩家在遊戲世界中的虛擬角色。化身這個詞的另一層含義已擴展到各種網絡虛擬空間:用戶的賬號和個人資料通常都與人格面具(persona)或化身相關聯。

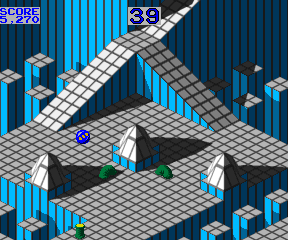

然而,本文的一個核心前提是,我們必須將「角色」與「化身」區分開來。「角色」被理解為一種可玩角色,而「化身」則被理解為一種載體,通過這種載體,玩家在遊戲世界中被賦予了某種具身能動性(embodied agency)和在場。在動作冒險類電子遊戲中,從《超級馬里奧兄弟》(1985)到《決勝時刻:現代戰爭 2》(2009),這兩個不同的面向或功能,都被整合為一個「化身」。然而,角色扮演,顯然必須被視為獨立於化身存在,反之亦然。例如,可玩的角色能夠通過電子郵件或者許多其他方式與之互動,而這些方式並不指向在計算機模擬環境中的任何具體存在。相反,在遊戲世界中,能動性和在場的載體,並不一定是一個角色;這裡的典型類別是賽車遊戲或飛行模擬器,但也有像《瘋狂彈珠》(Marble Madness, 1984)這樣的遊戲,我們的化身是一塊滾動的彈珠。事實上,我們可以說,在玩這類遊戲時,我們可以是一輛賽車、一顆彈珠或一艘宇宙飛船,就像我們在動作冒險遊戲中可以(相當於)是一個人體一樣。

玩家控制的藍色彈珠(左中)穿過一條等距賽道。屏幕上方顯示得分和可用時間。

3.1 能動性:以光標做類比

許多人注意到,馬里奧在遊戲中或勞拉在《古墓奇兵》中的角色扮演功能,與它們作為玩家在遊戲世界中的能動性中介相比,似乎相對微不足道。在《任天堂與新世界旅遊寫作:對話》(Nintendo and New World Travel Writing: A Dialogue, 1995)一書中,瑪麗·富勒(Mary Fuller)和亨利·詹金斯(Henry Jenkins)指出,動作冒險類遊戲的化身,不應被誤認為是敘事中的人物或主角:

在任天堂的敘事中,角色的作用微乎其微,他們所表現出的性格特徵在很大程度上不過是一個鼠標光標(cursor),起到調解玩家與故事世界關係的作用(Fuller & Jenkins, 1995 )。

「只不過是一個光標」似乎意味著化身無非只是一種工具。一種行動能力,一件裝置。瑪麗-勞爾·瑞安(Marie-Laure Ryan)也使用了光標作為類比,她在其極具影響力的《作為虛擬現實的敘事》(Narrative as Virtual Reality, 2001)中指出,光標是馬里奧等第三人稱化身的「最基本形式」(2001: 309)。

詹姆斯·紐曼(James Newman)在《遍歷性電子遊戲的奧秘:關於電子遊戲中玩家與角色關係的一些思考》(The Myth of the Ergodic Videogame. Some thoughts on player-character relationships in videogames, 2002)一文中,大致贊同富勒和詹金斯的觀點,並認為化身的主要功能是為玩家的能動性提供中介,而不是像小說或電影中那樣成為玩家應該認同的角色。紐曼認為,當可玩性角色「上線」時,也就是說,當他們被玩家扮演,而非僅僅是出現在場景中時,他們此刻根本就不是傳統意義上的「角色」了:

因此,在線「角色」在我們所理解的非遍歷媒體(non-ergodic media)中已經消失。在線角色體現為一系列可用的能力和能量。他們是玩家在遊戲世界中使用的裝備,他們是載體。當我們想到《GT 賽車》這樣的賽車遊戲時,我們會更容易接受這一點。但我想說的是,儘管它們具有代表性特徵,但我們可以用這種方式來看待所有電子遊戲角色。在網絡遊戲中,勞拉與其說是被外表所定義,不如說「她」能讓玩家跳過 x 的距離,而我們面前的峽谷卻大於 x 的距離,所以我們最好開始想新的辦法。(紐曼 2002: 9)。

(譯註:遍歷性媒介指的是那些必須主動在這個媒介系統中游歷四方,才能得到該媒介真正所傳遞的信息全貌。在這種媒介裡,信息的接受者不能是被動的。)

根據這一分析,我們可以說遊戲角色是由玩家駕駛的。不過,我們應該注意到,紐曼的觀點至少暗示上超越了富勒和詹金斯的最小光標類比。如果我們承認勞拉確實是玩家的化身,這就意味著她不僅是玩家跳躍或行走能力的中介,而且還體現了玩家跌落峽谷的風險,後者可以說是遊戲的核心所在。鼠標光標並不能讓玩家以同樣的方式歸屬或置身於遊戲環境中。

儘管如此,紐曼選擇強調化身是「可利用的設備」時,表明了他對具身能動性概念的理解還是相對狹隘裡。他只是把化身視為工具或裝置,或者是玩家的資源。電子遊戲研究中一個頗具影響力的分支(Saken and Zimmerman,2004;Linderoth,2005;Carr,2002;Dovey and Kennedy,2006)也採用了類似的方法,但借鑑了文化和文本導向理論的見解,做了重要的補充或修改:即使我們承認化身主要是工具或設備,但這並不意味著角色不重要。這些理論家認為,化身作為工具和角色都很重要,並指出這兩方面的相對平衡或配置,會因遊戲、玩家和遊戲環境的不同而大相徑庭。有時我們關心角色,有時我們只對工具感興趣。

3.2 義肢能動性與攝像機-身體

這種分析玩家-化身關係中雙重功能方法,由於堅持能動性的工具概念,往往不會過多地關注通過化身置身於遊戲世界的問題。在談梅洛-龐蒂之前,讓我從最近的電子遊戲理論中擷取兩條重要線索來探討這個問題,它們為我自己的研究方法提供了啟發。首先是烏爾夫·威廉姆森(Ulf Wilhelmsson)的「遊戲自我」(Game Ego)概念:

作為玩家,你在遊戲環境中加入了一個代理,即一個遊戲自我。這種操控的延伸,通過觸覺運動/動覺連接(tactile motor/kinesthetic link),變為玩家自身感官運動系統的延伸。因此它不僅是屏幕上可控和可感知的運動,也是在環境中運動的體驗,是這種操控的結果……遊戲自我就是這種功能,它是遊戲中的能動性,它體現了玩家的存在,使玩家能夠執行動作(Wilhelmsson 2006: 67)。

我們可以稱之為「義體能動性」(prosthetic agency),它是玩家身體的延伸或義體,是一種「觸覺運動/動覺連接」,是自《太空戰爭!》(Spacewar!, 2006 [1962])以來,動作體育遊戲和動作冒險遊戲化身的一個顯著特徵。通過實時操控的「魔力」,玩家就好像通過一個義肢、一根延伸的肢體直接伸入遊戲世界中。在威廉姆森的論述中,《俄羅斯方塊》中可控的方塊也是遊戲自我的各種表現形式之一:通過實操,玩家對方塊的控制可能變得與控制自己手的方式類似,好像我們直接控制自己的手一樣,無需計劃或思考。

不過,《俄羅斯方塊》中的方塊是否也應被視為化身,則是另一個問題,我將在下文中解釋。然而,遊戲自我的概念與義肢化身的概念有重疊之處:兩者都是在遊戲環境中能動性的中介,而且兩者都與我們的手與眼相連,成為我們身體的延伸。最後,根據威廉姆森的觀點,遊戲自我,不僅通過方塊、車輛或角色等可見元素體現出來,還通過玩家的運動體驗體現出來,即通過義肢連接(prosthetic link)讓自己運動起來。

鮑勃·雷哈克(Bob Rehak)也提出了類似的觀點,他在對玩家-化身的關係做精神分析時,也強調了「攝像機-身體」(camera-body)作為可見化身的同等地位:

化身操作由兩個要素組成,這兩個要素以不同的方式相互依存。首先是屏幕上身體的前景化,全部或部分可見。其次是通過移動的、由玩家操控的攝像機凝視而構成的屏幕外的義肢概念。「攝像機-身體」和「化身-身體」之間的不同銜接導致了不同的遊戲模式和主體效果,儘管它們都是相關的。在每一種情況下,其意圖——產生一種「敘事性具身」(diegetic embodiment)的感覺——在電子遊戲史早期就已昭然若揭(Rehak 2003: 109)。

即使「敘事性具身」的概念在某種意義上可能會產生誤導,我將在下文中繼續論述,但雷哈克的核心觀點還是非常重要的:電子遊戲史上的動作和動作冒險遊戲,一直在向在遊戲世界中更身臨其境、更直觀的感覺發展。正如雷哈克所說,從《太空戰爭!》開始,義肢化身的確提供了身臨其境的體驗性模擬。通過義肢化身,我們可以和自身存在的延伸部分遊玩,並且通過它們遊玩。

3.3 義肢化身的悖論

然而,在這一點上必須強調的是,化身的延伸與其他身體延伸不同。義肢化身不僅僅是玩家自我的延伸,也不僅僅是玩家作為行動和感知主體的延伸。在玩家與化身關係的核心處有一種張力和悖論,這反映在我們通過化身對可導航(navigable)的 3D 環境中的直觀理解上。我們怎樣才能既說玩家是在延伸或深入遊戲世界,同時又說玩家是在遊戲世界中「存在」和「行動」呢?化身如何才能同時成為一種延伸和一種重新定位?身體義肢的概念似乎與「具身存在」(embodied being)或「在場」(presence)的概念相矛盾,尤其是當它與當代遊戲中作為感知沉浸主要載體的可導航的攝像機-身體聯繫在一起時。

希望對這一悖論的現象學分析能有助於我們從遊戲設計和分析的角度加深理解。第一人稱 3D 電子遊戲和虛擬現實裝置——無論是真實的還是想象的——在其身臨其境的特性方面有什麼核心區別?反過來看,可導航的 3D 環境與 2D 遊戲空間有什麼區別?2D 和 3D 化身的義體性質是否基本相同,還是說兩者之間存在根本性的飛躍?

最後是虛構性問題,也是我研究基於化身的遊戲的「此處」與「彼處」之間張力的一部分動機。在此之前,我在做更廣泛的基於化身的遊戲中的空間和互動的流派研究時(Klevjer, 2007),提出了一個「替代性的具身性」(vicarious embodiment)概念,把身體義體的現象學概念與虛構和模擬的理論相結合。

簡單地說,這裡的關鍵思想是,化身不同於光標,因為它屬於遊戲的模擬世界。據此方法,化身作為模擬和虛構身體的地位成為其定義的關鍵。然而,仔細研究一下,是否真的可以說,化身的核心就是模擬的具身性?這是一個很有吸引力的命題,因為它似乎解決了延伸與重新定位(re-location)之間的矛盾。我們可以說,義體的概念,解決的是我們在「現實此處」的具身性,而模擬的或虛構的具身性概念,則充分體現了我們在「彼處」被重新定位後的在場——用雷哈克的話說,後者是通過對化身裝置的「假想」賦予我們的。

然而,儘管模擬的身體和模擬的世界,對於玩家與化身之間關係的具體表現無疑至關重要,但我想說的是,與我之前的說法相反,模擬和虛構理論在解釋化身具身性的關鍵機制上並不是必要的。事實上,將化身視為模擬身體的概念,無論在任何特定情況下多麼正確,都會產生誤導,掩蓋裡具身參與的現象學維度。

因此,讓我們轉而仔細研究一下《知覺現象學》(Phenomenology of Perception)中提出的「身體延伸」(bodily extension)概念。我將從這部著作中提出核心觀點,化身的延展在作為主體的身體和作為客體的身體之間,以及在「身體空間」(bodily space)和「外部空間」(external space)之間調和了特定的關係。身體的這種二元性,植根於埃德蒙·胡塞爾(Edmund Husserl)和馬丁·海德格爾(Martin Heidegger)的意向性概念。

3.4 「我能」

根據「意向性」的定義,知覺總是指向或意圖指向一個有意義的世界。知覺意味著對某種事物的知覺,而這種事物,在某種意義上,總是在我們的預料之中的某物,是已經被賦予了重要意義的某物,是我們的感官和行動意圖去知覺的某物。在《知覺現象學》中,梅洛-龐蒂關注的是這種意向性的具身性。他認為,海德格爾的「此在」(Dasein)必須被理解為一種意向性的身體,一種在世(being-in-the-world)的具身存在。主體不是擁有身體的心靈,而是作為身體的心靈;我因作為在世的身體,而被構成為主體。主體不是笛卡爾所說的「cogito」或「我思」,而是「我能」,一個有意向的身體-主體。我們感知世界的方式以及我們在世界中的位置,都是以這個「我能」為基礎的。

以化身為基礎的電子遊戲是獨特的,因為它們直接利用了我們經驗身體的構造。《超級馬里奧 64》(Super Mario 64, 1996 )或《俠盜獵車 3》(Grand Theft Auto III, 2001)等遊戲的獨特魅力在於,我們可以成為不同的「我能」,在另一個世界穿上另一個身體的鞋子(或輪子)。讓我們先仔細研究梅洛-龐蒂關於身體意向性和身體延展的論述,然後再探討化身具身性的意義。

3.5 身體意向性和身體圖式

梅洛-龐蒂認為,「身體就是在世存在的載體」(商務印書館. 2021 [1962]:124)。這是一種激進的表述,強調了身體作為主體的地位,也就是說,身體是擁有世界的主體。當然,與此同時,我們的身體也是世界中的客體,與其他客體一樣。我們可以觀察和測量我們的手,就像我們可以觀察和測量世界上的其他客體一樣。梅洛-龐蒂在一段話中詳細描述了這種二元性:

我的視覺身體在那些遠離我的頭部的部分中確實是客體,但是,隨著我們靠近雙眼,它就與那些客體分開了,它在它們中間設立了一個它們無進入通道的準空間;而當我想借助鏡中形象來填充這一空無時,該形象讓我求助於身體的一個原本:它不在那邊、不處於眾物之中,它屬於我這邊、不為任何視覺所涉及。儘管有各種各樣的外表,我的觸覺身體並沒有什麼不同,因為,在我的右手觸摸一個客體時,如果我能用我的左手觸摸我的右手,那麼作為客體的右手就不是在觸摸的右手:前者是被擠壓在一個空間上的骨、肌和肉的交織,後者則像火箭那樣穿過空間去揭示在它那裡的外部客體。因為我的身體在看或觸摸世界,所以它就不能被看或被觸摸。阻止我的身體成為一個客體、成為「完全被構造者」的東西,就是各種客體藉之而存在的那個東西。在我的身體是那個在看和在觸摸的東西的範圍內,它既不是可觸摸的,也不是可見的。因此,身體不是僅僅呈現出總是在此這一特性的那些外部客體中隨便的一個客體(商務印書館. 2021 [1962]: 136)。

正因為身體「能看和能觸摸」,所以不可被觸知也不可見,身體的不可見性還包括它的運動和移動其他物體的能力。梅洛-龐蒂解釋說,身體的意向性是一種「運動意向性」,一種「運動籌劃」(Bewegungsentwurf)。就像眼球的運動一樣,手的運動也在「所有被看到的事物這一邊」:

我藉助我的本己身體移動各種外部客體,它在一個場所抓住它們,為的是把它們帶到另一個場所 。但是,我可以直接移動我的身體,我不需要在客觀空間的一處找到它,以便把它搬到另一處,我不需要尋找它,它已經和我在一起,——我不需要把身體帶到運動的終點。我的決定和我的身體在運動中的關係是一些神奇的關係(商務印書館. 2021 [1962]: 139)。

梅洛-龐蒂接著談到了空間知覺的意向性。他認為,我們對在空間中的自己身體的意識,我們的身體圖式,是作為一種對世界有意向的立場或姿態。他解釋說,我的身體圖式是「我在感覺間世界中的姿勢的全面意識覺醒」(商務印書館. 2021 [1962]:146)。身體圖式是一種形式,或者「格式塔」(gestalt)。通過它,外部空間以一種「圖形-背景」(figure-ground)結構的形式顯現出來。因此,當我從事某項活動時,比如玩電子遊戲,我身體的各個部分——眼睛、腳、拇指——用梅洛-龐蒂的話說,都會成為「全面意識覺醒(......)的一部分,按照它們身體各部分對於機體的各種籌劃之價值,身體圖式主動地把身體各部分聯合在一起。」

心理學家經常說,身體圖式是動態的。歸併為一個確切的意義,這一術語想表達的是:我的身體作為為了某個現實的或可能的任務的姿態向我呈現出來。實際上,它的空間性不像外部客體的空間性或「空間感覺」的空間性那樣是一種位置的空間性,而是一種處境的空間性。如果我站在我的書桌前並且通過雙手支撐在它上面,那麼僅有我的雙手得以被突出,而我的整個身體就像彗星的尾巴那樣拖在它們後面。我並非不知道我的肩膀或腰的位置,它只不過被覆蓋在我的雙手的位置中了,而我的整個姿勢可以說在我的雙手在桌子上的這一支撐中顯示出來。如果我站著並且用合攏的手拿著我的菸斗,我的手的位置不是通過煙與前臂、前臂與後臂、後臂與軀幹、軀幹與地面的角度推論地獲得確定的。我絕對地知道我的菸斗在何處,由此我知道我的手、我的身體在何處,就像沙漠中的原始人隨時能夠一下子定位而不需要回憶和累加出發以來走過的路程和偏離的角度那樣。用到我身體上的「此」這個詞,並非指示一些初始座標的設置、活動的身體在一個客體中的錨定、身體面對它的各種任務的定位。身體空間能夠與外部空間相區別,並且包住自己的各個部分而不是攤開它們,因為它是表演的明亮所必需的劇場的黑暗,是姿勢及其目標突出於其上的蟄伏的背景或模糊的力量儲備,使一些確定的存在、一些圖形和一些點能夠在它面前顯現出來的非存在區域。總之,之所以說我的身體能夠是一個「形式」,之所以說在它面前能夠有出現在一些無關緊要的背景上的一些優先圖形,是因為它被自己的各種任務所吸引、因為它朝向它們而實存、因為它為了達到其目標而匯聚於自身,而「身體圖式」最終說來是表達「我的身體是在世界之中的」的一種方式(2002 [1962]: 147)。

因此,用梅洛-龐蒂的話來說,我的身體在這裡,在它自己的「身體空間」。身體無論是在電子遊戲中,還是在任何其他活動中,在本質上都是有意向的,都指向一種處境——「身體在其任務面前的處境」。身體是為了完成任務而實存的。因此,當我們試圖描述自己行動中的身體時,我們必須反過來看,也就是從身體面對的任務和目標這一角度來看待它,身體被「組在一起」,在它的空間覺知中被過濾或「極化」,極化為身體圖式。

3.6 身體的延伸

梅洛-龐蒂認為,身體的延伸是作為「運動籌劃」融入我們自身身體的東西,是「......既非有形,也非可見,它是不可被觸知的和不可見的……直觀地習慣於一頂帽子,一輛汽車或一根手杖,就是安頓在它們那裡,或者反過來,使它們分有本己身體的容積度」(商務印書館. 2021 [1962]:205)。當我們對打字機習以為常,能夠流暢、直觀地掌握其操作時,打字機就像一個無縫銜接的義肢,與我們的手和眼球一起融入了身體空間。我們的身體意象正在通過技術延展並重新接線,而後「面向」任務而存在,並被任務所極化。

梅洛-龐蒂強調了物體(棍棒、打字機、帽子)融入我們身體的方式,它們變得不可見、未表露,不再作為外部物體存在。取而代之的是,它們作為格式塔,成為身體的一部分,成為「凸顯表演的明亮所必需的劇場的黑暗」。延伸進入我們的身體意識,由它們存在的情境或任務所闡明。

盲人的手杖對盲人來說不再是一個物體,它對他來說不再是被知覺者,它的末端變成了有感覺能力的區域,它擴大了觸覺活動的規模和範圍,它變成了目光的相似物。在探尋一些物體的時候,手杖的長度並非明確地且作為中間項起作用:盲人更多地是通過物體的位置去知道手杖的長度,而非通過手杖的長度去知道物體的位置(商務印書館. 2021 [1962]: 204)。

梅洛-龐蒂認為,將外物轉化為身體的延伸,將其從可見重新定位為不可見的過程中所付出的學習和努力,是一種隱性知識、習慣或「在手的知識」:

如果習慣既不是一種知識,也不是一種自動行為,那麼,它是什麼呢?它涉及一種在手中的、只被提供給身體努力的、不能用一種客觀的名稱來表達的知識。被試知道字母處在鍵盤上的什麼地方,就像我們通過並不為我們提供一個在客觀空間中的位置的一種熟悉的知識,知道我們的某一肢體處在什麼地方一樣(商務印書館. 2021 [1962]: 205)。

至此總結一下:我們對「此處」和「彼處」的身體經驗,是由實在的和潛在的可能性,以及處境的要求所決定的,是由「我們能做什麼」所決定的。我們的身體以直覺為導向,以一系列目標和任務為姿態。一個鍵盤、一件樂器、一個遊戲手柄,經過我們的努力和習慣,都會改變那個「我能」,從而改變我們的身體意識,隨它成為無形的一部分,成為我們知覺和行動的一部分。我們可以說,我們感官和器官如何相互聯繫,感官與器官如何與世界相互聯繫的經驗,以及我們對自己如何置於某種處境中的感覺,都正在隨著身體延伸的一體化,從而被重新定位。

這不是純粹主體或自我的延伸,而是身體的延伸,因為身體具有既是主體又是客體的雙重屬性。盲人通過棍杖延伸身體,它使用棍杖觸摸和被觸摸。

3.7 延伸的觸摸

那麼,這對電子遊戲和遊戲中的化身意味著什麼呢?顯然,實時操控的遊戲,無論是通過搖桿、鼠標、方向盤、動作捕捉,還是其他任何直接的界面,都依賴於我們以某種方式學習身體直覺控制的能力。因此,一般來說,我們確實會以某種方式「移植」到這類遊戲中,就像我們學習演奏樂器或駕駛汽車一樣。然而,與汽車、手杖和鋼琴不同,電子遊戲使我們的身體跨越物質鴻溝,延伸到屏幕空間。這種物質鴻溝是一個主要的複雜問題,顯然梅洛-龐蒂並沒有處理這個問題。

當遊戲要求我們通過化身跨越物質鴻溝時,事情就變得尤為複雜。究竟是什麼樣的物體可以說是插入我們身體的義體呢?控制器?屏幕?化身?當我在玩《馬里奧 64》或《光環》(Halo, 2001)等遊戲時,我身體空間的「此處」是什麼,「外部物體」又是什麼?用梅洛-龐蒂的話來說,我「直接移動」的是什麼,而不是「藉助我的身體」移動的東西?

第一個答案相當簡單明瞭,至少在一般表述上是這樣的:插入我們身體以隱藏起來的核心義肢元件是控制器界面。如果我們不能學會通過控制器的搖桿和按鈕對屏幕空間做出直觀的動作和反應,我們就永遠無法掌握動作導向型遊戲。

這種遊戲形式的理想類型是街機動作遊戲,比如《吃豆人》或《打磚塊》。一種比較經典的論述來自於爵士鋼琴家、社會學家和哲學家大衛·蘇德諾(David Sudnow)在《微觀世界中朝聖: 眼、心與視頻技能的本質》(Pilgrim in the Microworld, 1983)一書中的現象學自我研究。蘇德諾大量借鑑了梅洛-龐蒂的作品,包括其特有的表述風格。他煞費苦心地記錄了自己如何經過數百小時的訓練,成為家用遊戲機版《打磚塊》的高手,並用詩意的細節描述了自己將遊戲作為義體延伸的過程。

首先,蘇德諾提請人們注意「電子臍帶連接」(electro-umbilical hookup, 1983: 23),它將我們的手與反應靈敏的拍子圖像連接起來。

那裡邊有個空間,我們這邊有個空間,我們通過動作來穿越兩個空間的鴻溝,讓我們延伸性地感覺到觸碰事物的穩定觸感(Sudnow 1983: 37)。

蘇德諾在這裡直接切入了實時控制遊戲的核心,《太空大戰!》玩家感覺自己延伸性地觸碰屏幕上的事物。作為玩家,我們跨越物質障礙,穿越那道身體空間和屏幕空間之間鴻溝。我認為,這種「我們動作的神秘轉換」(1983: 23)模擬了屏幕空間的有形性(tangibility),是玩家與機器互動的基本假想和「好像」。對有形性的模擬,並不取決於屏幕上是否有任何形象可辨的東西(飛船、花園);所需要的只是一種持續的物理性體驗,一種與屏幕圖像的延伸性觸碰。

值得注意的是,這不是身體延伸本身,而是與實物接觸的體驗——就像我們使用彈球機或機械投幣遊戲一樣——是一種假想、一種假裝、一種由計算機運行的(實時)模擬。換句話說:模擬是在物質層面發揮作用的。借用翁貝託·艾柯(Umberto Eco)的術語,我們可以說,屏幕空間被賦予了「模擬功能」,模擬與物理現實相關的自然的具身性(1976: 209)。

蘇德諾繼續觀察道,這種延伸性的觸碰,就像他自己身體的義肢延伸——一種工具——通過遊戲手柄的界面在發揮作用。

當球拍或球棒融入身體,成為我們自身的延續,並通過它實現和瞄準某個方向時,這些工具就不再作為你可以用尺子測量的那種事物的存在。它們被納入了一個身體空間系統,而這個系統永遠無法用我們談論自身之外的物體的客觀術語來描述(Sudnow 1983: 122)。

我們很容易說《打磚塊》中的拍子成了一個義肢化身,在某種有限的意義上,這種說法是正確的;球拍或《乓》(Pong, Atari, 1972)中的「球拍」直接與玩家的手指相連,就像一種機械連接一樣,確實是屏幕空間中能動性的指定性中介。屏幕上的球拍成為控制器設備物理延伸的邏輯對應物。

Pong

然而,經過數天的練習後,蘇德諾意識到,還有一個更高的目標需要努力實現:遊戲、遊戲手柄和屏幕作為一個整體,都可以轉化為身體的義肢,以一種類似於掌握樂器的方式融入其中,成為第二天性。蘇德諾發現,通過這種「遊戲」(他認為,這已經不再是遊戲了),人們可以在現象學意義上真正地迷失自我,在遊戲中消失:

就好像並非真的是將屏幕上的事件納入身體自然地「挪這移那」的框架內,而是屏幕上的動作必須將我納入其中,將我縮小或上升到某個理想的突觸平面上,通過這個平面,被編程好的事件就會發生"(Sudnow 1983: 138-139)。

在學習體驗的最後,蘇德諾發現一種接近催眠和幻覺的遊戲狀態:

它正在成為一種樂器。即時打奏的圖像音樂。超極大腦般晶瑩剔透的硅谷牌眼球爵士(1983: 191)。

上述給了我們什麼啟發?在我看來,這並不是身體雙重性的延伸,而是接近純粹主觀性的延伸,用威廉姆森的話說,是遊戲自我的義體,是一種沒有外部空間的身體自我意識,是作為一種恍惚的身體習慣。因此,我們可以把這種通常與經典街機動作遊戲相關聯的遊戲稱為樂器遊戲,因為它與精通一件樂器,精通它的規律和韻律相似。樂器遊戲確實有一個義體化身,但化身與其屏幕中的環境、外部對應物、屏幕生態之間的關係是模糊不清的,在精通它的道路上,這層關係愈發模糊。最終,沒有「虛擬化身」 vs 「環境」之說,只有「控制器」與「屏幕」作為一個器官,一臺催眠機器。

3.8 義肢木偶

在基於化身的遊戲中,總會有一個外部屏幕空間、一個環境、一個世界,我們通過化身將我們的身體延伸到其中。從遊戲類型的歷史來看,一個關鍵的轉變應該是從《打磚塊》和《乓》的靜態屏幕,過渡到《超級馬里奧兄弟》的滾動環境和移動畫框。動作冒險遊戲就此誕生。就像《太空大戰!》中的宇宙飛船或《打磚塊》中的拍子一樣,操控馬里奧移動,靠的是模擬物理關係的方式。馬里奧就像一個牽線木偶,通過無形的線與玩家的手指相連。為了玩得好,玩家必須努力通過遊戲手柄的物理延伸,將馬里奧作為自己身體在屏幕中的延伸。

然而,動作冒險類遊戲與街機動作類遊戲不同的是,化身與環境的關係成為遊戲的重點。義肢習慣化並非是為了達到一種遊戲自我的譫妄,而是為了能夠通過化身在環境中直觀地感知和行動(導航、探索、戰鬥)。遊戲世界並不像牽線木偶一樣被玩家所吸收(反之亦然),它是外在的、自主的、未知的,需要通過化身作為旅程的一部分去發現和征服。

當然,在這一點上應該指出的是,也有一些化身可以讓玩家在屏幕投影環境中間接地行動,而不會成為義肢,或者至少不是以這種方式設計的。這種化身不是通過物理互動(模擬延伸的觸摸)來控制的,而是通過符號互動,即玩家通過控制器界面向化身發出指令。符號化身界面模擬的不是有形的實體,而是一個能夠對交流做出反應的擬人化感知代理。比如在策略和角色扮演遊戲中,玩家通常從菜單中輸入指令,並使用鼠標點擊或類似操作,來指示角色或單位的移動位置。

有一些遊戲在這方面模稜兩可。在動作角色扮演遊戲《暗黑破壞神》(Diablo, 1996)中,戰鬥控制與其他角色扮演遊戲一樣,都是通過符號互動來實現的,玩家通過鼠標點擊指定位置來導航化身。然而,由於點擊的速度非常快,這種體驗接近於通過物理界面「拉動」化身的感覺。

3.9 具身性代理(Proxy Embodiment)

義肢化身體現了身體的現象學,將身體的雙重屬性延伸到屏幕空間,從而屏幕上的牽線木偶成為世界存在的一部分,成為玩家「我能」的一部分。通過控制器和屏幕化身的一體化義肢裝置,玩家被重新連接並引導成為「冰冷背景中的重要圖形」。

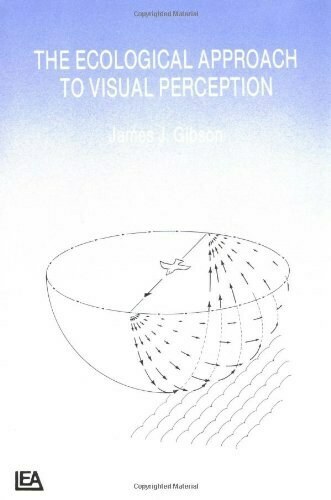

當我們玩遊戲時,化身擴展了身體,而不是純粹的能動性或主體性,屏幕空間成為我們從屬的一個世界,一個我們居住的地方,一個我們為生存而掙扎的地方。我們學會像在現實世界中一樣,憑直覺判斷環境中的機遇和危險。詹姆斯·吉布森(James Gibson)對視覺感知的生態維度表述,恰如其分地描述了虛擬化身的雙重性質:

任何物質、任何表面、任何佈局,都會給某些人帶來好處或壞處。物理學可能是價值中性的,但生態學不是(Gibson 1986[1979]: 140)。

The Ecological Approach To Visual Perception

普遍而言,用吉布森的話說,義體化身重新配置了我們身體的「生態」。化身改變了我們的身體空間,從而(神奇地)延伸到屏幕空間,跨越了物質鴻溝,形成了一個新的可供性(affordance),一個新的感知生態。然而,這種解釋還不能解決我們在可導航的 3D 環境中通過義肢化身進入屏幕空間的直觀體驗問題。如上所述,作為身體延伸的化身與作為具身在場的化身,二者之間是一種矛盾關係。梅洛-龐蒂關於身體作為主體和客體的雙重性質的理論,可以幫助我們澄清這一悖論的本質。

在我看來,化身確實將我們的身體重新定位到了屏幕空間,但這並非是虛構的,而是靠身體現象學層面的再配置而實現的。我想說的是,化身不是單純的延伸,而是一種義肢代理。與柺杖或樂器不同,它在延伸現象身體的同時,也過濾或引導我們的身體變為形狀和位置,進入屏幕空間,從而也在重要的意義上「隱藏 」和保護了身體,使它與原配置(非延伸的)無關。然而,與可導航的攝像機-身體更為徹底的引導方式相比,延伸的牽線木偶僅以一種非常有限的方式完成了這一操作。

牽線木偶的關鍵功能在於:它將身體-主體和相應的身體空間延伸到屏幕空間,如上所述,它的功能是作為我們客體身體的替身或替代物,是我們行為的代理。義肢化身讓我們可以跨越物質鴻溝,將主體的身體和客體的身體暫時分離開來。在被化身捕捉並靠化身傳遞的那一刻,安穩地坐在沙發上的身體,在其客觀維度上將變得無關緊要,變為所有「其他客體」的一員,用梅洛-龐蒂的術語來說,就是變為被觸摸的客體。由於延伸的身體-主體轉向了屏幕上所發生的一切,牽線木偶成為了客體的身體的替代品,成為玩家身體在外部空間的新的、臨時的表現形式。換句話說:作為一個身體-主體,我可能會直接把自己扔進遊戲,但作為身體-客體,我是通過一個替身、一個代理、一個我自己的化身來參與的。

這意味著,我們被化身帶入遊戲世界的體驗無需藉助虛構性就能得到解釋。毋庸置疑,虛構起著重要作用,因為電子遊戲中的牽線木偶也會被視為以某種方式代表我們行事的人形代理或角色。然而,具身性代理是身體現象學層面的把戲,而不是屬於虛構性理論。基於化身的遊戲裡,之所以能沉浸,源於身體能夠把自身直觀地作為對象的這種感知,重新導入屏幕空間,也即身體將自身作為外部空間一部分的感知。鼠標光標無法以這種方式發揮代理作用,這並不是因為它缺乏虛構性,而是因為它在屏幕空間中沒有客體的存在。

自《太空大戰!》以來,義肢的具身性代理(proxy embodiment)原則一直是電子遊戲中的主流範式。 它滿足了人們的一種願望:進入遊戲世界時,不是以自己的真實身體進入,而是化身為另一個身體,一個為適應各種奇異和外星世界而製造的身體,你可以通過眼睛、手和手指的最小動作,無縫地移植到這個身體中。

請允許我在此指出,具身性代理作為電子遊戲中的一種通用界面範式,與實時環境中有形的交互的另外兩個通用原則是不相容的。首先,在我們所說的直接交互中,用戶或玩家可以直接指向或觸摸屏幕環境中的物體,這種方式模擬了蘇德諾所說的「延伸觸摸」,但卻沒有代理體作為中介的位置。這可以通過鼠標和光標、光槍等指向裝置、觸摸屏界面來實現,或在一定程度上通過運動控制界面來實現。在所有這些直接物理交互遊戲中,唯一的「化身」就是屏幕前你熟悉的自己。直接物理交互通常出現在休閒遊戲中,例如 iPhone 上《Sneezies》或在線 Flash 遊戲《射殺本·拉登》。

其次,正如 Wii MotionPlus、Kinect 和 Playstation Move 外設目前所承諾的那樣,1:1 運動控制原理摒棄了具身性代理的理念,轉而在屏幕上投射一個身體,儘可能詳細地反映玩家身體的形狀和動作。在遊戲過程中,你熟悉的身體再次成為具身的主體,但這一次是在與自己被投射的鏡像對話。正是通過這個鏡像,而不是通過義肢化身,玩家才能與屏幕遊戲空間中的元素進行模擬身體的直接連接。

全身鏡像控制(full-body mirroring control),作為標準的化身控制的替代方案,開闢了一系列遊戲可能性,同時也關閉或邊緣化了與具身性代理原則相關的獨到體驗。特別是,玩家在屏幕遊戲空間中的自我移動或運動(這是電子遊戲中化身具身體現的核心)成為運動控制界面的一大挑戰,因為這需要某種萬向跑步機界面,就像 VR 設備中已嘗試過的那種。1:1 運動控制還意味著你在遊戲中的化身不能做馬里奧式的三段跳或掉下深谷,除非臨時添加某種代理,某種化身,來脫離 1:1 鏡像的束縛。

萬向跑步機搭配 VR 設備

3.10 遠程在場(telepresence)和攝像機-身體

從某種意義上說,擴展的 2D 化身或牽線木偶確實將我們的身體「傳送」到了屏幕空間,因為我們可以將它們視為我們自己的身體在外部空間中的客體表現。然而,我們也不能說義肢牽線木偶重新定位了我們的身體空間——我們作為身體-主體的空間自我意識——即便牽線木偶確實擴展和重塑了我們的身體空間。它們是遠程控制的代理。我們手指的動作完全被屏幕空間所吞噬,只能根據其屏幕的價值比例融入我們的身體自我意識,但我們的視覺感知(以及聽覺,儘管相對而言沒視覺那麼重要)仍將從屏幕空間之外「此處」的身體運行。對於 2D 化身來說,即使通過義體牽線木偶延伸和投射到屏幕空間,身體空間仍會固定在物理空間中。在這一點上,牽線木偶可與非義肢的同類產品做比較,比如法蘭絨故事書上的人物或棋盤上的棋子。

就空間性而言,傳統的 2D 遊戲空間是物理空間中有畫幅框的表面,在這方面可與白板或電腦桌面等其他有框架的子空間做類比。《森喜剛》(Donkey Kong, 1981)的畫框屏幕是一個微縮世界,就像魚缸或樂高村莊。當我們從外部與它聯繫時,它就變成了一個微縮世界,我們將它視為這個空間的一部分,即我的自然身體的空間。用蘇德諾的話來說,微縮世界,或「微型世界」,具有強烈而獨特的吸引力。在《微縮花園和魔法蠟筆:遊戲、空間與世界》(Chaim Gingold, 2003)一書中,柴姆·金戈爾德提出了微縮花園的隱喻:

微縮花園就像水晶球、火車模型或魚缸一樣,是完整自足的,什麼都不缺,什麼都不能拿走。清晰的邊界(空間和非空間)、一眼盡收、前後連貫的抽象程度,使微縮世界對作者和玩家來說都是可信、完整和可控的。微縮化讓玩家在腦海中理解一個花園,並在心中感到安全。微縮的規模、清晰的界限和內在的生命力,有助於玩家用頭、手和心去感受這個世界(Gingold 2003: 7-8)。

第一人稱射擊遊戲是一種理想的遊戲類型,然而,通過攝像機-身體實現的化身具身,卻是一種截然不同的遊戲類型。在實時三維環境中,我們不是從外部感知環境,就像在魚缸裡看魚一樣,而是非常敏銳地置身於另一個空間。因此,微縮世界的獨特魅力就不復存在了。通過第一人稱化身,在激烈的行動中,我身體空間的「此處」不再是我身體的自然空間,而是屏幕前的微縮子空間。相反,矛盾的是,我新的「此處」被重新定位到了屏幕空間的「彼處」,我在那個空間中遠程-在場。當我被虛擬化身捕獲時,我在現象上存在於別處。

第一人稱化身的攝像機-身體將屏幕本身作為主要的義肢連接,作為我們身體移動和觀看的「運動籌劃」的延伸。這種對身體空間進行徹底重新佈線的物理機制被稱為「視覺動作」(vection)——僅由視覺感知引起的身體運動體驗。我們的運動視覺——即我們不僅移動眼球,而且移動整個身體作為視覺感知器官的方式——已經脫離,並重新與我們的手和手指的最小運動相連。我們的空間自我意識已被重新定位,因此我們的移動和感知只能有意識地與我們的臨時攝像機-身體(即我們的化身)的屏幕空間相關聯。用梅洛-龐蒂的話來說,通過第一人稱化身,我們的身體已經變得「極化」了。

自 20 世紀 90 年代中期以來,靠攝像機-身體發展的義肢運動視覺一直是動作冒險類遊戲的主流模式。它在控制器硬件的設計上表現得淋漓盡致。20 世紀 90 年代中期,通過 PC 平臺上所謂的「鼠標視角」——首次在《雷神之錘》(Quake, 1996 )中被默認——以及 Playstation 的雙搖桿手柄所開創的雙搖桿設置,雙軸範式得以確立,並且至今仍占主導地位。

Quake, 1996

我們需要注意的是,牽線木偶並不一定要作為義肢代理才能進行遊戲。由於牽線木偶是由外部遙控和觀察的,因此在遊戲過程中,我們可以把它們當作普通的外部物體,將它們與屏幕上的其他物體排列在一起,以產生所需的效果。用梅洛-龐蒂的話來說,我們可以說牽線木偶是「藉助身體」移動的,而不是「直接移動」的。相比之下,攝像機-身體作為一個外部物體是無法「藉助身體移動」的,因為我們無法像看自己的手那樣看自己的眼睛。可以說,我們的眼睛比我們的手更根本地「在這一邊」。因此,在第一人稱射擊遊戲中,你必須學會將鏡頭控制內化,否則根本無法玩遊戲。

所以我們可以說,可導航攝像機具有根本性的主體地位,這意味著它實際上是一種義肢,別無選擇。當你學會了將攝像機作為一種身體習慣,從而能夠直觀地控制自己的新身體之後,假如電腦將攝像機的控制權從你手中奪走,哪怕只是短暫的一秒鐘,這也不會打破牢固的義體連接,反而會讓你產生一種被移動、被兜風的感覺。

可導航攝像機的內置義肢性質意味著,當你有生以來第一次開始玩 FPS 遊戲時,很快就會面臨全有或全無的選擇:在你學會將這個奇怪的感知裝置(對手指的輕微移動做出反應)作為第二天性、作為義肢器官融入遊戲之前,你將永遠迷失方向,就像一個喝醉酒的人,無法應對屏幕環境中的任何事物,可能還會感到有點噁心。然而,當習慣成自然之後(如果你能做到這一點的話),你的新攝像機-身體就會變成你自己身體的一部分,用梅洛-龐蒂的術語來說,就是無形的一部分。

因此,從現象學的角度來看,當我們從 2D 轉向可導航的 3D 世界時,遙控的概念就不再準確了。屏幕作為一個新的感知器官,建立了一個新的、「外部和身體空間的雙重視閾」,這個視閾不是指向屏幕空間的,就像通過提線木偶進入 2D 空間一樣,而是在空間上重新定位並固定在屏幕空間中。因此,第一人稱化身是一種獨特的感知沉浸模式。通過攝像機-身體的重新定位和遠程在場,意味著我們在感知上被封裝了,而在感官上卻沒有被封裝。

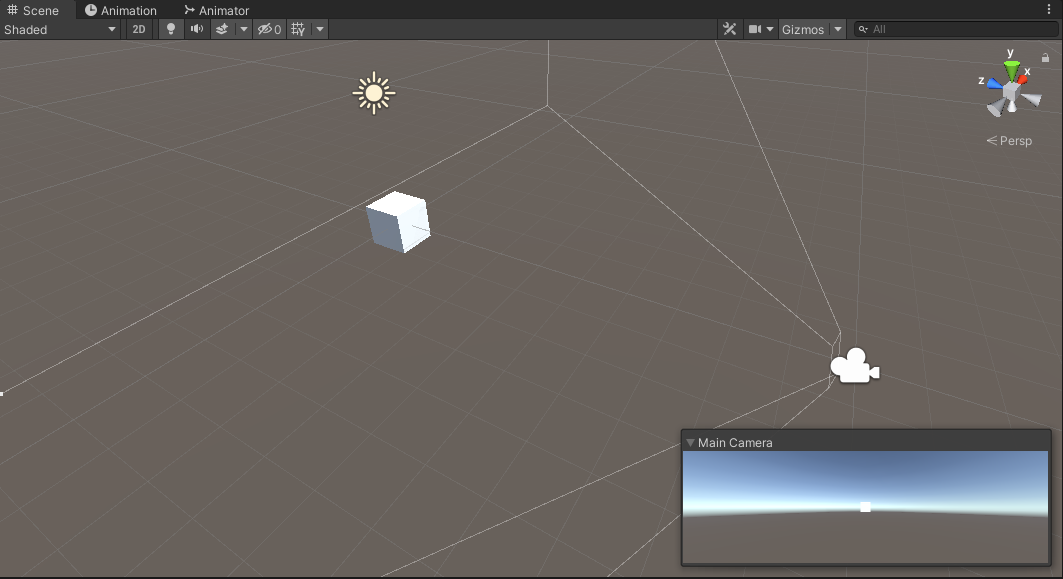

必須強調的是,義肢的 3D 化身與其 2D 化身一樣,都是一種代理,而不僅僅是一種義肢運動視覺機制。從我們手指中延伸出來的攝像機-身體並不是純粹視覺的延伸,也不是視覺「透視」的載體。它是我們運動-知覺身體的延伸,具有雙重性質,既是世界的主體,又是世界的客體。至關重要的是,這意味著在屏幕空間中的客體具身。顧名思義,通過化身玩遊戲,意味著從屬於由屏幕所投射的環境,並受其影響——否則就沒有生態、沒有威脅或障礙、沒有鬥爭、沒有「在世」,也就沒有遊戲。相比之下,圖形建模和動畫軟件中常見的可導航工作區攝像機,則明顯缺乏身體。雖然它能提供義肢視覺,但它不服從任何生態環境,不遵守環境的物理法則,不被任何其他代理識別,也不會被射擊,簡而言之:它缺少環境中作為外部客體的存在。

遊戲引擎裡設計師操控的攝像機,就不能算作是一種具身,因為它沒有生態環境

第一人稱具身性代理身臨其境的體驗,既不是虛構的遠程在場,也不是遠程在場的幻覺。通過《知覺現象學》的理論稜鏡對其分析,我們必須得出這樣的結論:我們的具身自我實際上正在被重新定位,被傳送到屏幕空間。我們所熟悉的身體圖式,我們作為感知和行為主體的直覺意識,在我們與具身的攝像機-身體建立起一種義體關係之後,正在發生巨大的變化。對於身體-主體而言,當其任務和目標通過運動視覺感知顯現出來時,屏幕作為一個外部客體已經變得無關緊要,或者用梅洛-龐蒂的話說,已經不可見、不存在了。在被第一人稱化身捕捉到的那一刻,屏幕前的身體空間不再存在,行動也不再從那裡延伸。擺脫這種狀況的唯一辦法就是從化身中撤離,脫離化身,獨立於攝像機-身體去行動和感知。

3.11 第三人稱

這種方法衍生出一個可能出乎意料的意義是,從《古墓奇兵》到《俠盜獵車 3》等更廣泛的所謂第三人稱 3D 動作冒險遊戲,也必須被歸入第一人稱類別,儘管牽線木偶控制被賦予了核心作用。決定其地位的關鍵將是虛擬攝像機的功能。在這類遊戲中,虛擬攝像機只是通過義體牽線木偶以各種方式間接控制,就像牽線木偶通過一根無形的線牽引著虛擬攝像機一樣。

在某些遊戲中,如《古墓奇兵》,隨行攝像機的具體行為,以及它在任何特定處境下如何取景,完全由自動程序控制。而在其他遊戲中,尤其是頗具影響力的《波斯王子:時之沙》(Prince of Persia: Sands of Time, 2003),雖然與牽線木偶的連接依然完好,但虛擬攝像機可以通過右模擬搖桿或鼠標圍繞牽線木偶 360 度移動。在這兩種情況下,虛擬「跟隨攝像機」都扮演了「無法觀察到的第二身體」的角色,而牽線木偶則承擔了客觀具身的全部責任——面對雜技挑戰、被攻擊和射擊、跌落峽谷等等。

《薩爾達傳說》裡左搖桿控制的林克和右搖桿控制的攝像機作為兩具化身,同時在運動

在大多數情況下,至少在理想狀態下,跟拍攝像機之於牽線木偶的相對獨立性,是為了以適當和可預測的方式呈現動作,同時始終遵從牽線木偶與玩家之間牢不可破的連接。然而,值得注意的是,攝像機也可以變得更加自主、不可預測和故意的匱乏,最典型的是在動作冒險遊戲的「生存恐怖」這一子類型中,如《寂靜嶺》系列(Silent Hill, 1999)。攝像機與玩家義肢意料外的脫節,破壞了一種連貫的化身具身性(產生了相當令人不安的效果),轉而接近電影語言所特有的那種投射的「具身」。

儘管有這些修改和例外,但我想說的主要一點是,間接控制的攝像機,只要是作為可導航的攝像機,只要是作為客觀具身在場的裝置的一部分,其功能仍然是化身性的,削弱了微縮感,而有利於封裝遠程在場。

只要玩家能以可預測的直觀方式操控第三人稱攝像機(無論多麼間接),它就能體現出運動義肢視覺的功能。它將被整合為重新定位的身體空間的一部分,並與牽線木偶的客觀在場相聯繫。在我看來,即使跟拍攝像機不能像第一人稱射擊遊戲那樣讓玩家精確控制運動視覺,這一點也毋庸置疑。我們可以說,在第三人稱 3D 遊戲中,被重新定位的玩家就像在傳統 2D 遊戲中一樣,像一隻伸出的手一樣操縱著自己的牽線木偶,只不過這次是在屏幕渲染的世界中,像連體嬰兒一樣與牽線木偶同行。

3.12 肉體性

最後,回到模擬的問題上來。在屏幕渲染的人造空間中,我們的身體最終一定是模擬人的身體嗎?誠然,在賽車遊戲中,當我駕駛著我的藍色斯巴魯翼豹穿越瑞典的冬季風景時,我仍然坐在客廳的沙發上,手握控制器或方向盤外圍設備,模擬和虛構在很多層面上都是遊戲的一部分。不過,我的論點是,在遊戲的瞬間,我實際上是在不同的空間中被重新具身化。具身性代理並不像雷哈克所暗示的那樣是一種 「假想」,或者說是一種由移動圖像構建的投影或「敘事」具身,就像電影中的心理模擬一樣。化身空間是真實的外部空間,可以導航、居住、協商。當我在玩的時候,我實際上就在那裡,作為一個肉體和技術的複合體,客觀地存在於人造空間中。正如我在上文試圖說明的那樣,現象學分析有助於我們描述這種擴展的體現,並理解正在發生的事情。

模擬的作用主要體現在兩個層面。首先,如上所述,有形的物理性體驗,即置身於人造空間,彷彿置身於一個與自然具身世界具有相同物質性的世界,確實是一種假想,一種模擬。

其次,我認為模擬發揮的作用是,給化身具身體驗必要的相似性。電子遊戲是知覺模擬,因為它們喚起了人們熟悉的肉體,激活並利用了已經建立的身體圖式和身體空間。如果沒有這種熟悉感,也就是體現自我意識層面上的共鳴,第一人稱化身就很難成為身體習慣。

為了說明最後這一點,我想指出的是,我們目前所熟悉的第一人稱化身在實際設計中是如何將其獨特的肉體性在很大程度上歸功於三種既有的身體圖式的。

首先,「可導航(或虛擬)攝像機」一詞。意味著電影攝像機鏡頭的單目視覺。第一人稱射擊遊戲在這方面尤為突出:攝像機-身體也是一把攝影槍,就像武器被安裝在機身上一樣,將觀察和瞄準合二為一。玩家被鎖定在沿著槍管的隧道視野中(擴大虛擬焦距會產生魚眼效果),優化了快速和精確的瞄準,提供了強烈的速度感和迷失感,鼓勵玩家持續意識到威脅。這種化身的身體高度聚焦、高度受限,而且可以說,有著偏執的本性。在《半條命》(Half-Life,1998)或《光環》等流行遊戲中,玩家與其說是在環境中行走或駕駛,不如說是在環境中漂浮,體現了一種類似於機器的肉體特性,而現實世界中最接近的對比應該是斯坦尼康(Steadicam)。

第一人稱虛擬攝像機的隧道視覺

斯坦尼康是電影拍攝中用的單人重型攝影機穩定器

其次,在 3D 動作冒險類遊戲中再現了我們的自然具身的一種重要能力,我們可以簡潔扼要地稱之為雙軸運動:我們的身體能夠在不同的軸上獨立地運動和轉動,這樣我們看的方向就不一定是我們移動的方向。如果沒有這種特別的模擬具身能力,就不會有 3D 動作冒險遊戲,也就不需要市場上常見的雙搖桿控制器界面。我猜想,這種看和轉的靈活性,也是讓許多人放棄所謂「硬核」化身驅動遊戲的一個重要因素,因為對於沒有經驗的玩家來說,雙軸的設置,可能會很難上手。

最後,如上所述,正如詹姆斯·紐曼所指出的,控制義肢第一人稱化身會讓人聯想到駕駛或駕駛車輛時的身體姿態。具體來說,將電子遊戲控制器與各種遙控車輛的控制裝置進行比較,就可以明顯地看出這一點。如果我們看一下科學和軍事技術,通過虛擬化身實現的遠程在場與通過所謂的無人機或遙控車(ROV)實現的遠程在場之間,存在著明顯的類比關係。

大多數第一人稱身體,都具有典型的載具和機器般的肉體特性,這進一步強調了義肢化身的載具特性,就像在商業遊戲中常見的。在賽車遊戲和其他明確模擬載具具身的遊戲:如飛行模擬器、太空戰鬥遊戲等,這種熟悉的肉體明顯可見。然而,載具具身也是第一人稱射擊遊戲的典型特徵,只有在極少數情況下,第一人稱射擊遊戲才會試圖在感知層面上模擬接近人類行走的身體。

在我看來,將駕駛或駕駛作為一種熟悉的身體圖式,是對義肢化身基本特性的自然反應。在這種情況下,「駕駛」的想法並不是一種隱喻;電子遊戲化身之所以給人一種駕駛車輛或機器的感覺,是因為它們就是由玩家去「駕駛」的。這也是遊戲設計師和故事講述者在大多數情況下選擇這種載具體驗,而不是試圖擺脫這種體驗的主要原因。

3.13 VR 代理

總之,電子遊戲中的具身性代理現象學是一個獨特而有趣的悖論。義肢化身既是玩家身體在屏幕空間中的延伸,又是玩家身體在外部空間中作為客體的代理或替身。如果與梅洛-龐蒂在《知覺現象學》一書中討論的例子相比,電子遊戲是非常獨特的例子。如果與其他形式的身體遊戲相比,比如體育運動和各種形式的「虛構具身」類型,這也是獨一無二的,儘管與木偶戲和遙控車有著明顯的相似之處。

在 3D 環境中,靠可導航的攝像機形成的化身具身,與僅靠牽線木偶形成的化身有所不同,儘管義肢具身性代理的基本原理是相同的。虛擬攝像機的義體運動視覺重新定位了玩家的直觀身體意識,並犧牲了微縮世界那安全的外表,以實現感知上的遠程在場。我們在傳統的 2D 遊戲空間遊戲中發現,通過牽線木偶實現的具身性代理,相當於駕駛無線電遙控的微型卡車或飛機,而第一人稱具身則更準確地說是駕駛一輛真正的汽車。一個重要的區別顯然是,3D 化身只帶我們進入人造空間,這意味著對我們的身體沒有危險或風險(或至少相比之下風險很小)。

義體遠程在場不是一種假想或心理投射,而是真實的身臨其境。與此相反,在電影中,沒有實際存在的空間,只有影像,除了我們自己的心理投射之外,銀幕之外什麼也沒有。

在電子遊戲中,我們與義肢化身的接觸,所涉及的模擬的核心就是對有形性(tangibility)的模擬。體驗這種有形性意味著,我們彷彿不僅僅是在跨越物質鴻溝,而且實際上是在縮小這種鴻溝;這就是對連續的物質性的假想。

在另一個層面上,化身還模擬了我們熟悉的肉體,喚起了我們熟悉的身體圖式,從而使我們能夠接觸到虛擬化身。除此之外,化身還具有虛構和敘事的意義,首先是將化身投射為一個人形代理,一個角色。這些虛構的層次為義肢具身性代理的基本現象學機制增添了更多的內涵和意義。在這方面,我們可以把基於化身的 3D 電子遊戲世界比作主題公園:我們周圍有層層虛構,但我們自身的存在——感知、行動和被動——既不是虛構也不是幻覺。

最後,義肢遠程在場是虛擬現實嗎?如果我們指的是在各種類型的 VR 設備中所試驗的那種,以及在《星際迷航》的「全息甲板」(Holodeck)、《黑客帝國》或詹姆斯·卡梅隆的《阿凡達》中幻想過的那種,那就不是。

《星際迷航》裡的「全息甲板」

具身性代理並不是在虛擬空間中複製我們自己的身體。相反,它從我們的身體中延伸出來,成為一種來之不易的習慣,讓我們能夠通過一個義體載體,一種不同的身體,棲息在人造空間中。在遊戲過程中,我們通過眼睛和手指的微小動作,在不同的世界駕駛著不同的身體。而且,遠程在場代理技術的沉浸感,並不亞於其更具雄心的 VR 技術。在可導航的 3D 遊戲世界中,知覺的重新定位並不依賴於對感官的封裝,而是源自身體空間的意向性。

References

- Carr, Diane. (2002). Playing with Lara. In Screen play, cinema/videogames/interfaces, ed. Tanya Krzywinska and Geoff King. London: Wallflower.

- Dovey, Jon, and Helen Kennedy. (2006). Game cultures: Computer games as new media. Milton Keynes: Open University Press.

- Eco, Umberto. (1976). A theory of semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

- Fuller, Mary, and Henry Jenkins. (1995). Nintendo and new world travel writing: A dialogue. In Cybersociety: Computer-mediated communication and community, ed. S. Jones. Thousand Oaks: Sage. Also available at http://www.stanford.edu/class/history34q/readings/Cyberspace/FullerJenkins_Nintendo.html.

- Gibson, James J. (1986). The ecological approach to visual perception. In Resources for ecological psychology, ed. R.E. Shaw, W.M. Mace, and M.E. Turvey. London: Lawrence Erlbaums Associates. Original edition, 1979.

- Gingold, Chaim. (2003). Miniature gardens & magic crayons: Games, spaces, & worlds. Master’s thesis, School of Literature, Communication and Culture, Georgia Institute of Technology, Atlanta. Also available at http://www.slackworks.com/~cog/writing/thesis/toc.php.

- Klevjer, Rune. (2007). What is the avatar? Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games. Doctoral dissertation, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, Bergen.

- Linderoth, Jonas. (2005). Animated game pieces. Avatars as roles, tools and props [online]. Aesthetics of Play Conference Proceedings [cited 12 May 2006]. Available from http://www.aestheticsofplay.org/king.php.

- Merleau-Ponty, Maurice. (2002). Phenomenology of perception. London: Routledge Classics. Original edition, 1962.

- Newman, James. (2002). The myth of the ergodic videogame. Some thoughts on player-character relationships in videogames [online]. Game Studies 2(1) [cited 25 July 2005]. Available from http://www.gamestudies.org/0102/newman/.

- Rehak, Bob. (2003). Playing at being: Psychoanalysis and the avatar. In The video game theory reader, ed. M.J.P. Wolf and B. Perron. London: Routledge.

- Ryan, Marie-Laure. (2001). Narrative as virtual reality. Immersion and interactivity in literature and electronic media. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

- Salen, Katie, and Eric Zimmerman. (2004). Rules of play: Game design fundamentals. Cambridge, MA: MIT Press.

- Sudnow, David. (1983). Pilgrim in the microworld. Eye, mind and the essence of video skill. New York: Warner Books.

- Wilhelmsson, Ulf. (2006). Computer games as playground and stage. In Proceedings of the 2006 international conference on Game research and development. Perth: Murdoch University.

遊戲

- Breakout. (1978). Developed by Atari. New York/Lyon: Atari.

- Call of Duty: Modern Warfare 2. (2009). Developed by Infinity Ward. Santa Monica: Activision.

- Diablo. (1996). Developed by Blizzard. Irvin: Blizzard.

- Donkey Kong. (1981). Developed by Nintendo. Kyoto: Nintendo.

- Grand Theft Auto III. (2001). Developed by DMA Design. Windsor: Take Two Interactive Software.

- Half-Life. (1998). Developed by Valve. Fresno: Sierra On-Line.

- Halo: Combat Evolved. (2001). Developed by Bungie. Redmond: Microsoft Game Studios.

- Marble Madness. (1984). Developed by Atari. New York/Lyon: Atari.

- Pac-Man. (1980). Developed by Midway. Chicago: Midway.

- Pong. (1972). Developed by Atari. New York/Lyon: Atari.

- Prince of Persia: Sands of Time. (2003). Developed by Ubisoft Montreal Studios. Paris: Ubisoft.

- Quake. (1996). Developed by Id Software. Richardson: Id Software.

- Silent Hill. (1999). Developed by Team Silent. Tokyo: Konami.

- Spacewar! (2006). Developed by Russel/Graetz/Wiitanen. Silverman/Silverman/Gerasimov. Available from http://lcs.www.media.mit.edu/groups/el/projects/spacewar/. Original version, 1962.

- Super Mario 64. (1996). Developed by Nintendo. Kyoto: Nintendo.

- Super Mario Bros. (1985). Developed by Nintendo. Kyoto: Nintendo.

- Tomb Raider. (1996). Developed by Core Design. London: Eidos Interactive.

- World of Warcraft. (2004). Developed

日 | 落譯介計劃 是媒介實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

E43 遊戲與身體現象學

Brendan Keogh 穿越世界和身體 Across Worlds and Bodies (2014)

Jesper Juul, Rune Klevjer 化身 Avatar (2016)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間,加入內測計劃,收到每週至少一篇我們情感異樣豐富的小作文~

詳情可點擊閱讀原文,或進入:xpaidia.com/donation/