这是我第一次在机核写的长文章,缘由就是刘梦霏老师的游戏育人魔法教程节目的开始。

我从刘老师专题节目的第一季游戏的人与社会一直跟到现在最新的节目。同为从事教育工作的我,有很多很多感想想抒发出来。但是最开始更多的空泛的感想,而这些感想,与刘老师在这行业持续积累的经验,和专业的认知比起来,很缺乏系统性认知,和很多落地经验的。

但在主题节目更新到第三季的今天,我回头看我这两年做的一些关于教育理念的尝试。我发现我有一些积累可以分享出来了,并且很多尝试我感觉很神奇的就是在践行刘老师和老白节目里谈到的一些教育理念。所以这篇文章我更多写的是我自己做过的事,跟大家一起分享。

作为一个在大学同样从事教育行业的老师,我很早很早也就在思考,我们现在的教育,应该去调整什么,这几年大家口号喊得震天响,但是落实到具体的方案,一个个政策下来。感觉都在革新“形式”的“皮”。就像最新一期刘老师和老白说的一个老师的案例,老师虽然想着设计一个游戏的方式来影响学生,但学生下意识的抵触和不信任,包括老师自己都觉得它就是换了个形式考试。我就在想,那这个“育”,到底应该怎样去“育”,才能让小孩子到大学生都能受益,真正帮助到他们。而自从开始听刘老师和老白的专题节目后,我慢慢意识到:游戏这个形式本身,就是一个育人的过程。而游戏,不仅仅是电子游戏亦或是实体的游戏活动。游戏性质核心,应该是:互动、参与、沉浸的感受。所以无论用什么样的方法,往这个方向尝试,而不要以结果为导向,路子应该不会错太多。而我的“尝试”就是从这个方向开始的。

而具体的尝试,则由机缘巧合的课程开始的,两年前的假期,我开了一个小课。起因是经介绍的朋友孩子想学动画漫画,于是问我这个大学老师有没有兴趣教小朋友。我当时就跟家长说如果我来教的话,我可能不会像跟多画画机构教孩子的思路那样去教孩子画一个动漫二次元的形象作为所谓的动漫教学,我有我自己的一套想法。这个想法是合作性和参与性第一位,画什么风格倒不是最重要的,家长是否愿意给我时间一起尝试,很巧的是,过来询问的家长,也是孩子去上了周边的教动漫机构的课程后,孩子并没有感受到收获与成长,才想着找一个不一样的老师试一下。于是我们一拍即合,开始了课程的尝试。

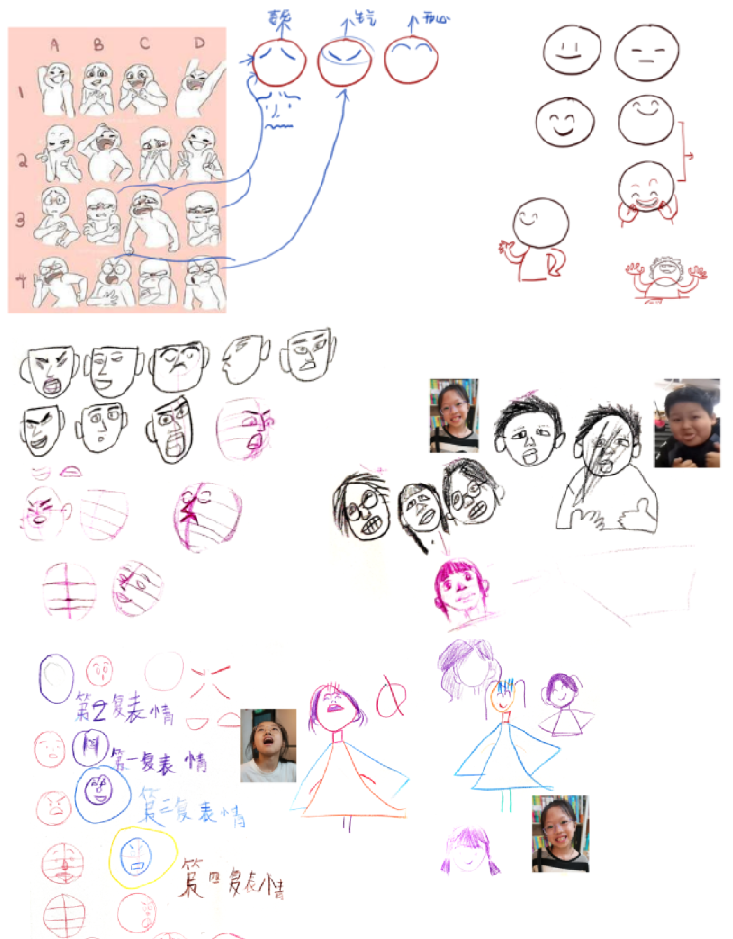

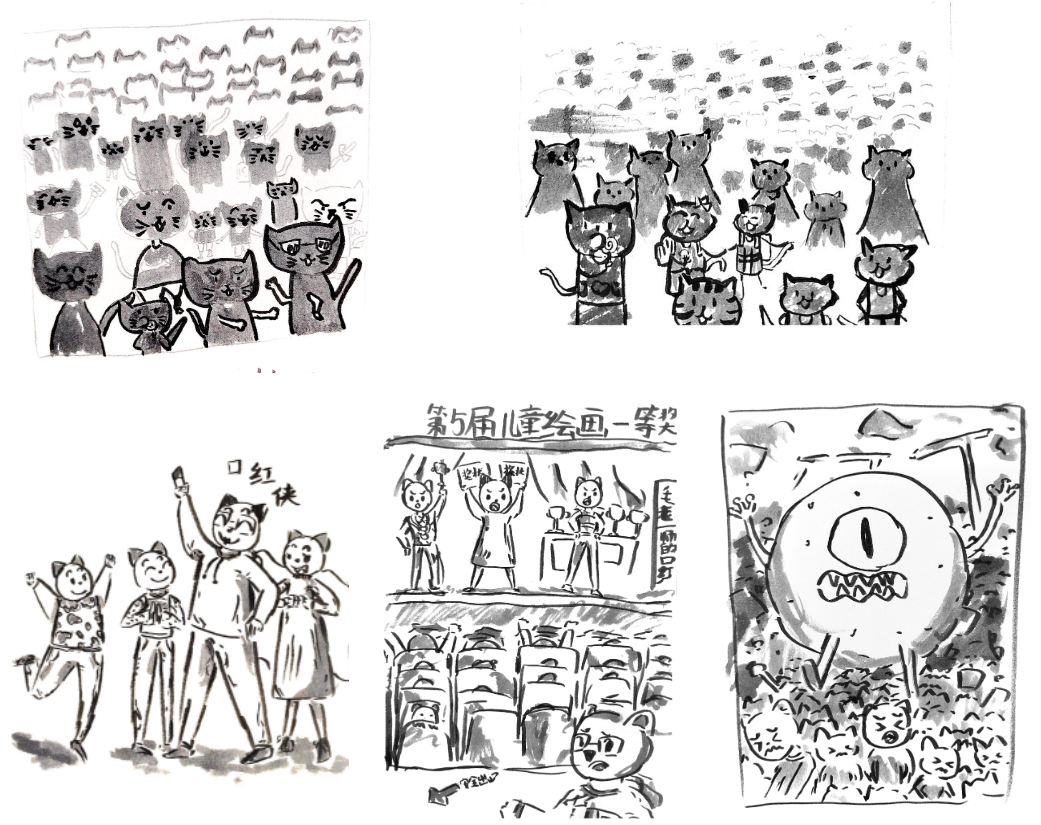

而我做的第一个阶段的尝试,就是抛弃传统的从最基础的造型知识开始讲起,直接“化繁为简”,告诉孩子把人物怎样从复杂的表象归纳为几个简单的形体。目的就是让他们快速入门,直接能画出型,能自己设计表情和动态。不需要特别复杂。

孩子在短时间内,快速先理解掌握设计表情动作的底层思路就好,不需要做的特别复杂成熟。

在这期间,我也考虑我这种方法,可能会让家长在短期内好像看不到所谓的“变化”结果,于是我会把孩子看似简单生疏的作品,设计成一个个可以落地看得到的物品,根据每个孩子最开始画的特点,设计不同的“产品”。然后告诉家长,别着急,你看,现在你看似简单的画,未来都可以作为这些东西的设计雏形。哪怕一个一年级没有绘画基础的小朋友简单的线条涂涂画画,都可以设计成印章图案。

而有了这个创作基础雏形,我并没有继续给他们上强度,画更复杂的形体,而是直接以“参与、互动、合作”的方式,直接进入到了个人创作作品阶段。

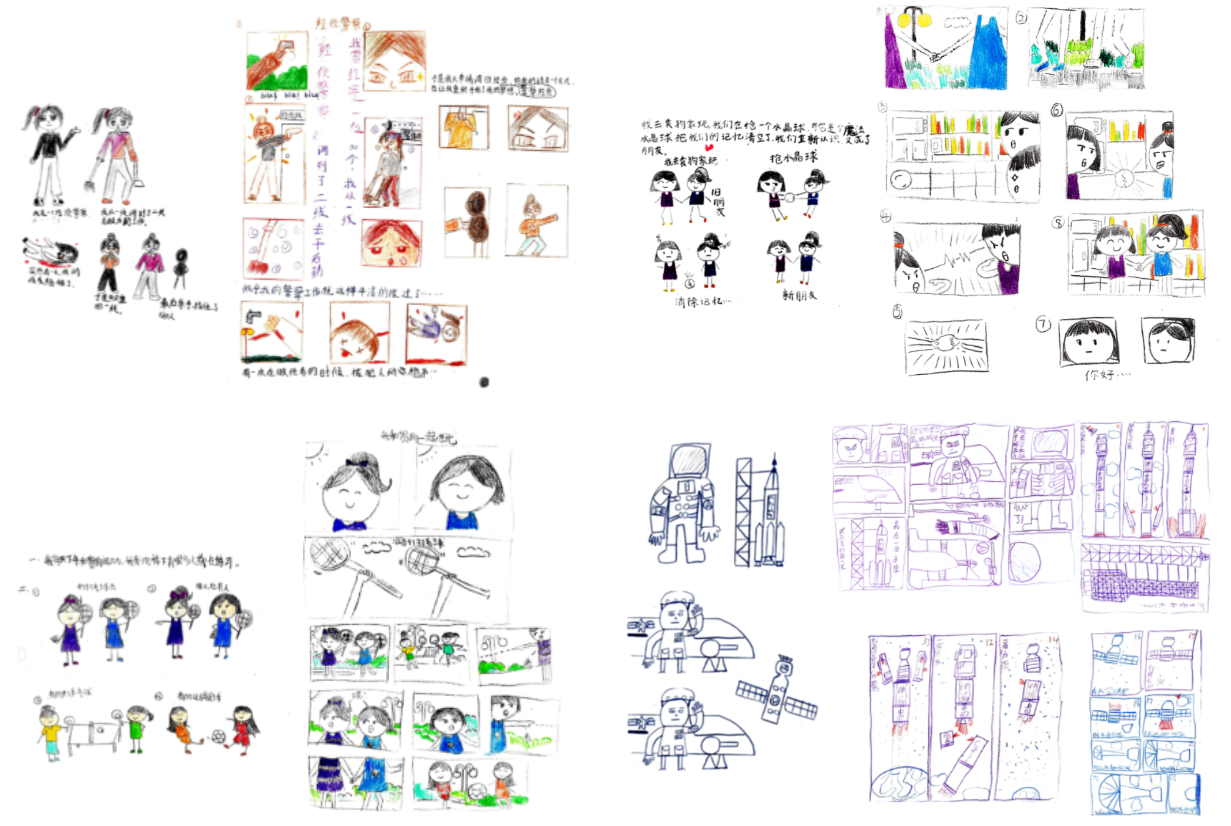

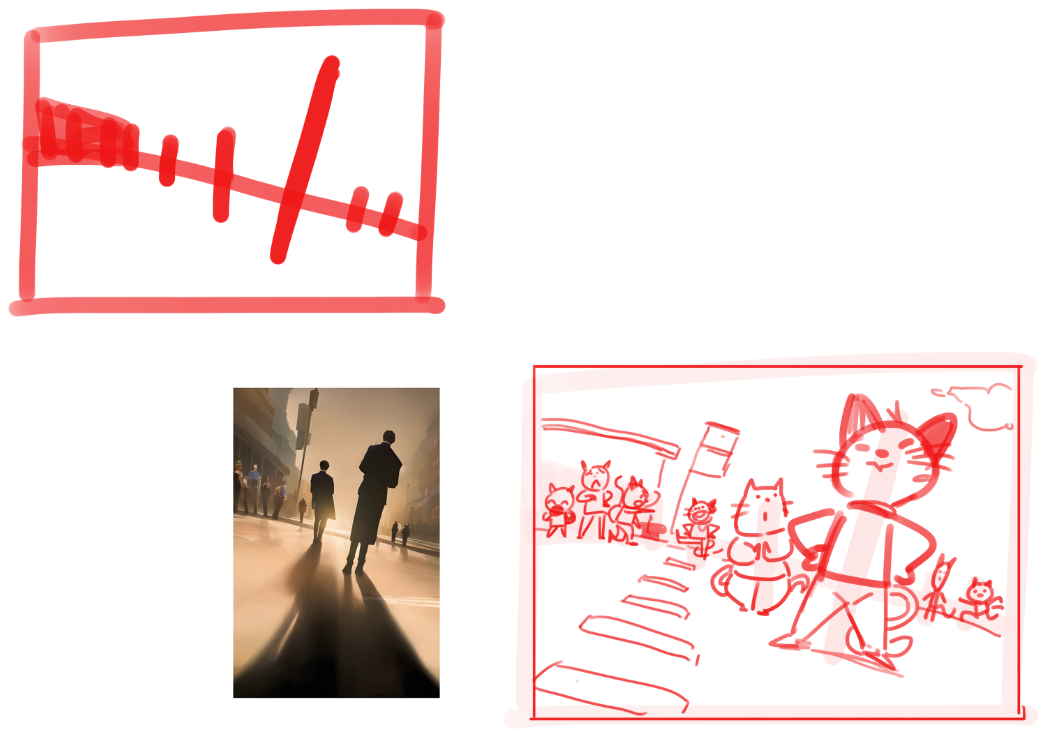

而我们互动合作的方式就是:他们是编剧和初期的草图设计者,我是具体的分镜设计师,他们的故事和草图绘制完成后,我提出具体的情节增减建议,他们根据我的建议增加或减少内容,最后我将它们画好的所有图,重新整合成漫画分镜的方式展示出来。于是,我和孩子的第一次“共创”开始了。如今看来,这便是我们一起参与的“创作游戏”。

再后面,我把他们的分镜漫画故事做成了视频,而在制作视频这部分,我负责剪辑,他们负责给他们的视频故事配音,我们又一次进行了共创参与。

假期最后一节课,我们进行了一次共创的动画合作作品。孩子们自己设计自己的形象,我们一起拍摄。我来剪辑合成,加上他们的配音。

假期课程结束后,家长对孩子有很多新的认知,即便有的孩子最后绘画技法没有更加成熟,但是家长也说,他看到孩子还能给视频配出这么有意思的配音,也很是惊讶。如今再回头看来,我觉得我在不经意间,用了“游戏”的方式,让我们一起互动参与了进去,并各司其职发挥了自己的价值,也让家长们看到孩子平时不曾看到的一面。

假期过后,有些孩子就没有继续学了,而最终留下了三位孩子后续在每周末继续跟着我学习。对我来讲,其实人少了更好,因为人少,我就可以更加专注于我自己的理念继续尝试了。

而我的小小漫画班的进阶版,我开始继续加强孩子们对创作的设计理念培养,没有强化传统的基础造型训练。而我这些设计教育思路的雏形,就是从电子游戏中获得灵感。

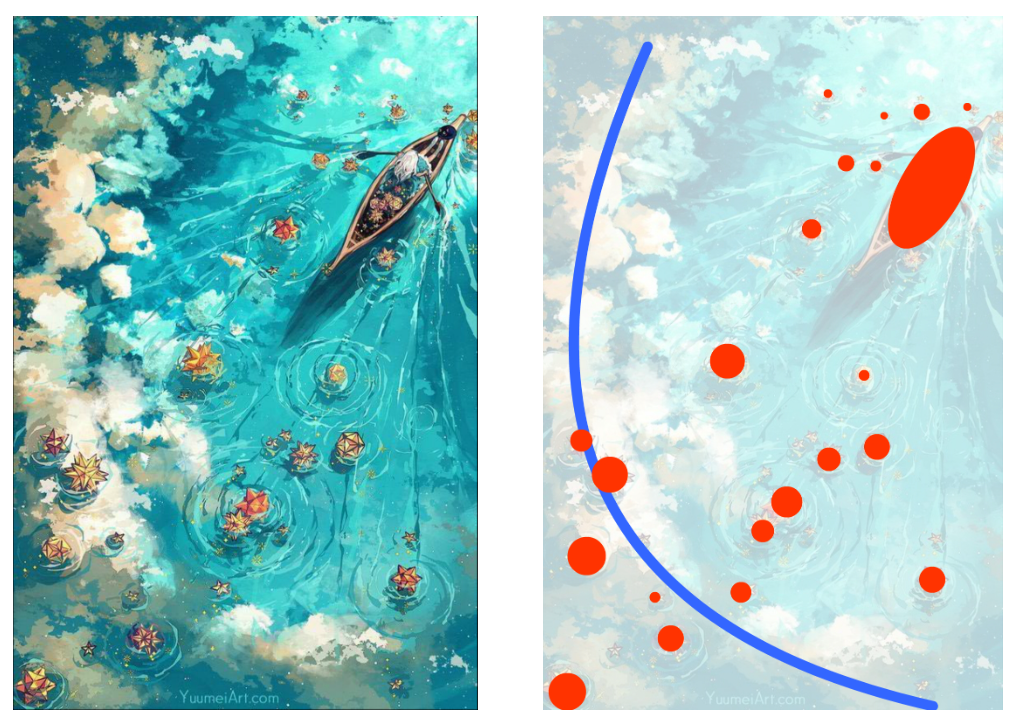

我个人很喜欢风格独特的独立游戏,而《风之旅人》是我最爱的作品之一。大家说起《风之旅人》,提到最多的就是禅意诗意的游戏作品,而他的这种极简的画面设计,被很多玩家称为低模风格,而我一直就在想一个问题,为什么这种画面复杂度比3A游戏要低得多的效果,也能体现出空间感,形体感,会让你也有氛围感并沉浸其中。我后来总结为,这种设计,他不是在还原环境表象,他是在还原和设计环境的本质关系:远近的关系,复杂形体归纳后趋同于什么形状的这种内在关系、由于远近天气原因产生的色彩关系。而这种关系是不是才是这个世界在视觉上构架的本质逻辑,肉眼看到的复杂表面形态,也是依托于这种本质构架逻辑而进行的进一步丰富化的表现。

所以,我应该让孩子们先建立的,是视觉画面的构架逻辑,而非表面的形体复杂度才对。

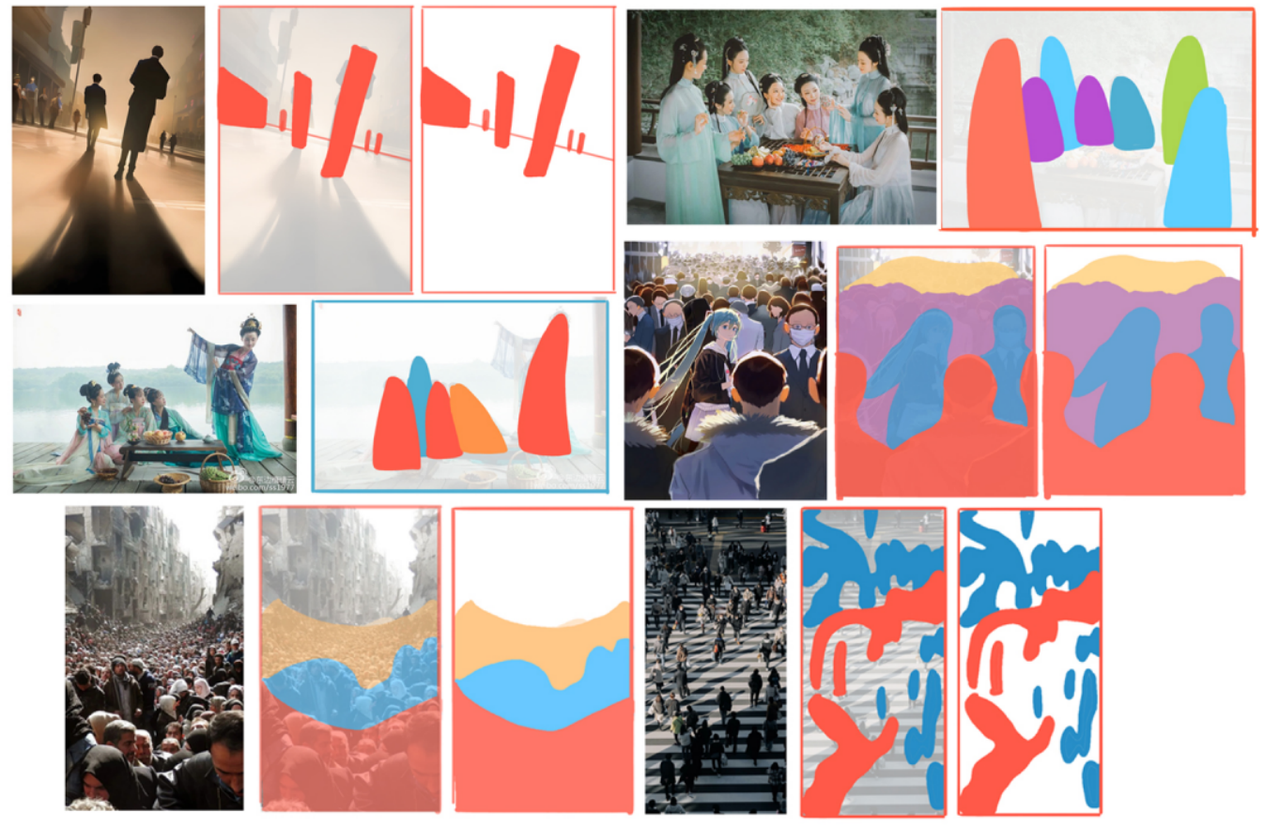

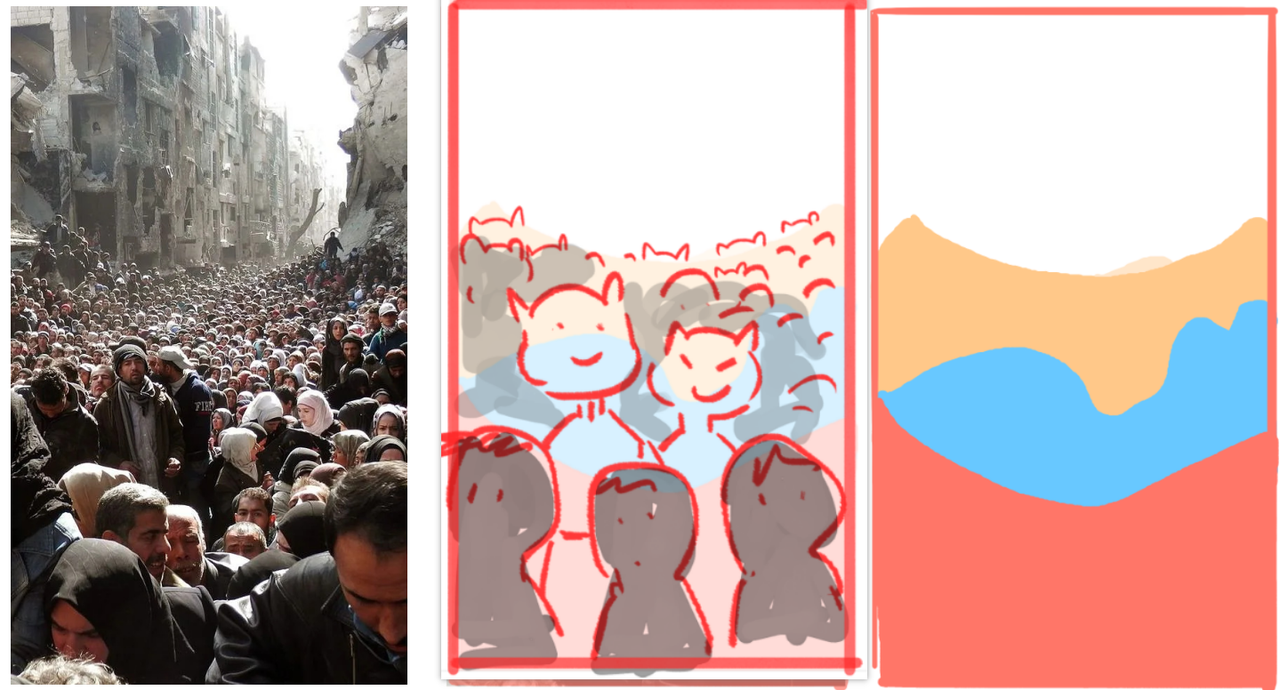

于是,我直接在表面的画面素材上上强度,找来了比较复杂的图,但是我全部将他们归纳为几何区域的分布,包括远近关系。并告诉他们,有了这个基本的构架逻辑,画面里的元素这个“表皮”是可以换的。

我给她们示范了怎样变化“表皮”。

于是,在我完全没有引导干涉的前提下,她们自己开始摸索感受构成的有趣之处。

画这些画之前,我并没有给他们灌输任何构图知识,他们也没有接受任何老师讲解的关于构图的理论。只是将我上面说到的拆解示范给他们演示了一遍,并让他们感受这个过程,而这些孩子画出的作品,本身就让我很惊讶了,惊讶的,不是因为复杂的造型。而是这些构图,其实已经具备了海报设计,绘本漫画创作的画面雏形。

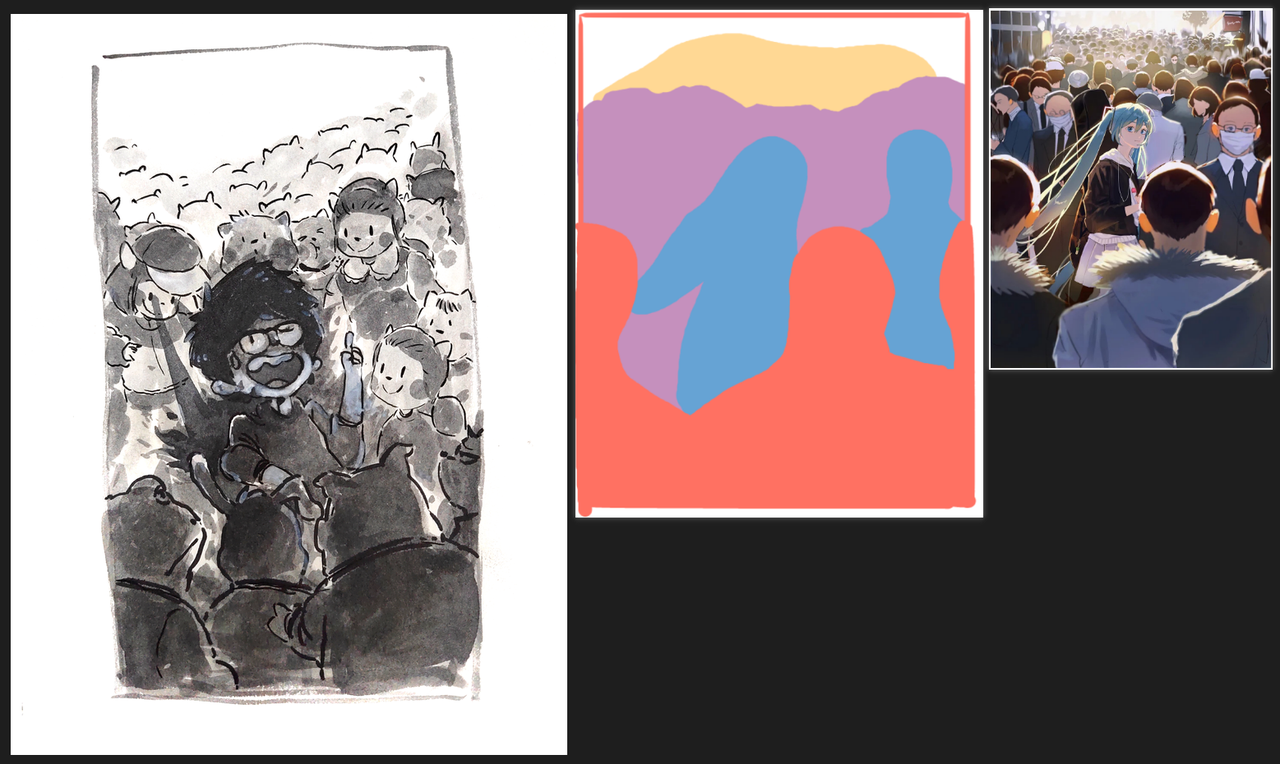

接下来,我们进一步做更抽象的图形设计迁移创作。

我示范了怎样从这种简约抽象的平面构成,想象成具体的画面。我的学生们给了我惊喜。

我真的没有想到,一个小姑娘是怎么把四个方块发散成了停在停车场的汽车。四个不规则三角形围绕一个方形,怎么想成一只小船穿梭于四个大船之间这种画面的。这种惊喜于我而言,已经远远超过了画面画的好不好看这个程度了。

在此期间,我还和她们进行了两次“共创”游戏:

我们四个人共创一张长卷《漫漫环山路》,一条从山顶到山脚的路,每个人画一段路,最后我用软件拼合在一起了。同样,我也参与其中。

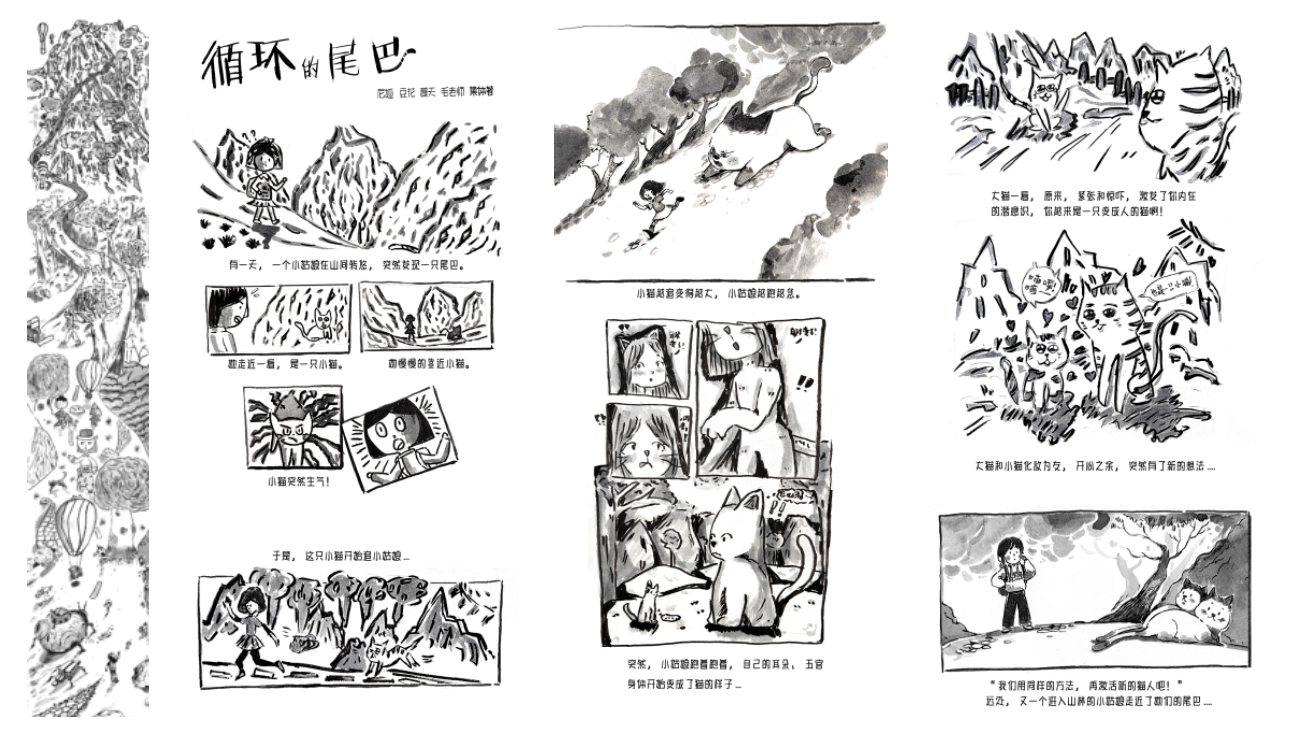

《循环的尾巴》是我们做的一个漫画故事接龙,每一个人故事的一段,另外一个人要从上一个人故事的结尾开始想,接着结尾继续讲下去,最终结束。

后来,我带着三个孩子用我这种思路,“功利性”的一起参与了全国青少年数字艺术创意大赛,他们三全部获得了三等奖,这个奖项在我来看,还是有一定含金量的,首先,她们没有按照传统的艺术教学思路一路走来,第二,我们在参与这个比赛时,并没有以团队机构,更没有以我大学老师的身份去参加的。我让家长们都以个人家庭为单位自己投的。而参与这个比赛,也是我平衡理想与现实的一个尝试,我就想通过这件事让家长们看到,不走传统路子,我们也能在世俗意义上的比赛中,有一定收获。说明我的思路并不是空中楼阁,也是有用的。

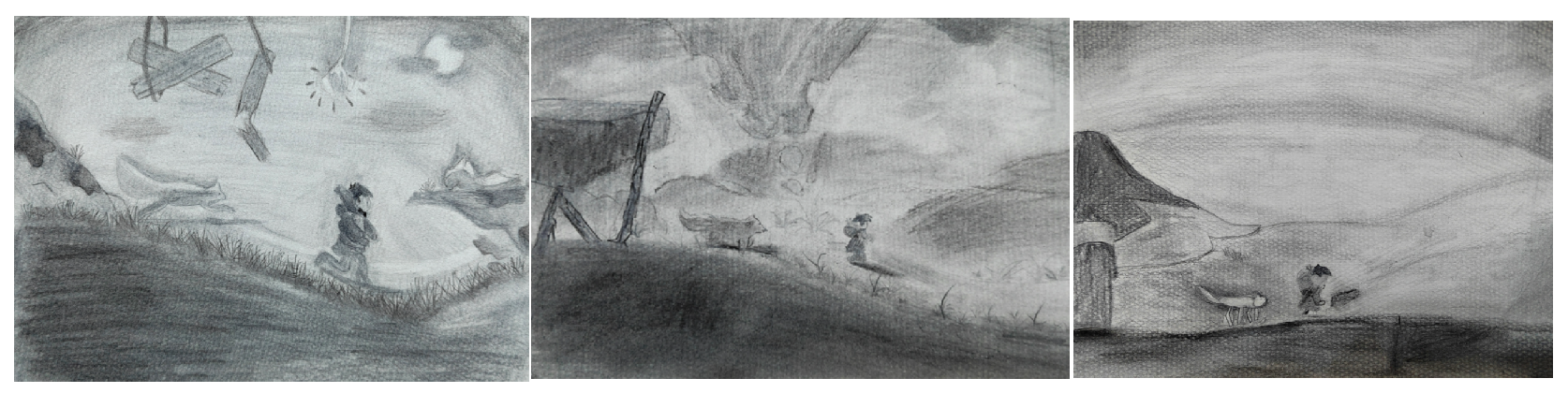

再后来,我开始尝试用游戏作品让他们感受不同的“美”,在跟家长协商好的基础上,有一点时间的课程,我是先让孩子们来玩会游戏,再开始画画,画什么,画游戏的画面,但是不要用理论去指导他们,而是用游玩后的感受去还原成属于自己的画面。

而我首选的,刚好是这个时间段的上架的游戏《neva》,又是一款简约归纳并极具设计感的游戏作品

我一直给孩子们说,不要画效果,画感受。

后来,我们还陆陆续续玩了以下游戏:

狐狸一家的末世生存《ending》 赛博猫《迷失》 《欧罗巴》

又玩了《勇敢小骑士》,感受着小骑士的画风和有趣的氛围,我们一起设计了一个游戏地图

然后我们又接触了这款《永不孤单》、

正因为北极主题的游戏,所以我们刚好就以无色的思路练习了下素描关系。

这段游戏体验课程结束后,最近,我们又开始了“共创”,我准备和孩子们一起设计一套桌游。我们用deepseek设计了一个简单的机制,第一阶段,先设计卡牌。

我和孩子们的“游戏”还在继续,回过头看,刘梦霏老师和老白的这个节目,的的确确潜移默化的影响了我的理念,我在很多地方借鉴了思路。比如,这些跟着学习的孩子,虽然上课玩了我提供的各种各样的游戏,但是她们自己娱乐的常玩游戏,还是《蛋仔派对》还有《和平精英》,我跟她们说,你们平时娱乐想玩啥玩啥,但是在我课上,我只想让你们知道,游戏不仅只是那些,最终选择权还在你们手上。但是至少你们接触过,知道过,这就够了。

我儿子今年6年级,比老白的孩子稍微大点,今天听到最新一期,老白说到自己作为父亲对于孩子的那种复杂的感受我太感同身受了。恍惚间,我觉得刘梦霏老师和老白特别能代表我自己对于教育和现实一体两面的纠缠。觉得教育本身不应该是这样,我自己同样作为教育者,也同样有着强烈的改革改变的冲动,但作为一个并没有太多资源条件的普通家庭的爸爸,我也无法在这个升学环境尚未彻底改变的环境下,苦苦平衡,寻找一丝缝隙让我的孩子能找到一个平衡点。

电子游戏于我们家而言,真的是利大于弊的影响。从我在疫情哪个时间段,发现他开始偷偷在QQ上找那些小游戏玩后,我立马就给他买了swicth,既然他到了这个时候,就趁早让他早点接触真正有游戏性有趣的好游戏。于是我们家的Switch不仅仅成为他娱乐的选择,Switch上的派对游戏,也成为了疫情后,周末约同学到家里一起聚会的最好活动之一。游戏助他除了学习之外,也建立了自己的朋友圈。后来大一些,他开始感兴趣了复杂的游戏,到前阵子也喜欢上了《黑神话》。最初我想着为了让他玩,把我家那台带不动黑神话的电脑淘汰掉。但是后考虑到小学升学临近,我和他妈妈选择了让他每周在固定时间去离我们家很近的一家游戏店去玩黑神话,因为那个电玩店周中游玩时间的花费是打折的,他为了省钱加上可以顺利每周都去玩一会,他得规划自己的上学写作业时间,调整自己的学习规划,从而主动去写作业,规划时间,这些在我来看,都是热爱驱动带来的主动学习解决问题的好处。而在他游玩的过程中,确实也经历了刘梦霏老师所说的遇到困难,寻找方案,反复练习,最终克服困难,顺利通关的过程,这个过程对他的人生,一定是很好的体验和经历。

其实作为一个家长,对未来的不确定性,和对孩子的爱,是我们很多时候摇摆的最主要原因,但是这一年,我反倒和孩子妈坦然了很多,人生如果是一场电子游戏历程,当这款游戏结束时,所有人从游戏世界中逝去,真正的现实中醒来后,我希望我是以自己的方式游玩了这场游戏,而不是完全照搬大多数人和游戏固有设定的机制去走完流程,我觉得这才是人生的真谛吧。而我这段时间的教学经历,最大的感受就是,我觉得刘梦霏老师和老白说的现在的教育里很缺的那个“育”,其实有一个很重要的点就是,育的过程中,即便你的身份是老师,你也不能把你放在老师角度去面对学生孩子,你要身处他们当中,和他们一起面对,一起参与,一起走过这段旅程,在这个旅程当中,你用你的经验和能力去启发他们,而和他们一起在经历的过程中,你在育他们,你也在育自己。

感谢老白,感谢刘梦霏老师。《SPEC|游戏育人魔法教程:在游戏中共舞济世》继续追更!