這是我第一次在機核寫的長文章,緣由就是劉夢霏老師的遊戲育人魔法教程節目的開始。

我從劉老師專題節目的第一季遊戲的人與社會一直跟到現在最新的節目。同為從事教育工作的我,有很多很多感想想抒發出來。但是最開始更多的空泛的感想,而這些感想,與劉老師在這行業持續積累的經驗,和專業的認知比起來,很缺乏系統性認知,和很多落地經驗的。

但在主題節目更新到第三季的今天,我回頭看我這兩年做的一些關於教育理念的嘗試。我發現我有一些積累可以分享出來了,並且很多嘗試我感覺很神奇的就是在踐行劉老師和老白節目裡談到的一些教育理念。所以這篇文章我更多寫的是我自己做過的事,跟大家一起分享。

作為一個在大學同樣從事教育行業的老師,我很早很早也就在思考,我們現在的教育,應該去調整什麼,這幾年大家口號喊得震天響,但是落實到具體的方案,一個個政策下來。感覺都在革新“形式”的“皮”。就像最新一期劉老師和老白說的一個老師的案例,老師雖然想著設計一個遊戲的方式來影響學生,但學生下意識的牴觸和不信任,包括老師自己都覺得它就是換了個形式考試。我就在想,那這個“育”,到底應該怎樣去“育”,才能讓小孩子到大學生都能受益,真正幫助到他們。而自從開始聽劉老師和老白的專題節目後,我慢慢意識到:遊戲這個形式本身,就是一個育人的過程。而遊戲,不僅僅是電子遊戲亦或是實體的遊戲活動。遊戲性質核心,應該是:互動、參與、沉浸的感受。所以無論用什麼樣的方法,往這個方向嘗試,而不要以結果為導向,路子應該不會錯太多。而我的“嘗試”就是從這個方向開始的。

而具體的嘗試,則由機緣巧合的課程開始的,兩年前的假期,我開了一個小課。起因是經介紹的朋友孩子想學動畫漫畫,於是問我這個大學老師有沒有興趣教小朋友。我當時就跟家長說如果我來教的話,我可能不會像跟多畫畫機構教孩子的思路那樣去教孩子畫一個動漫二次元的形象作為所謂的動漫教學,我有我自己的一套想法。這個想法是合作性和參與性第一位,畫什麼風格倒不是最重要的,家長是否願意給我時間一起嘗試,很巧的是,過來詢問的家長,也是孩子去上了周邊的教動漫機構的課程後,孩子並沒有感受到收穫與成長,才想著找一個不一樣的老師試一下。於是我們一拍即合,開始了課程的嘗試。

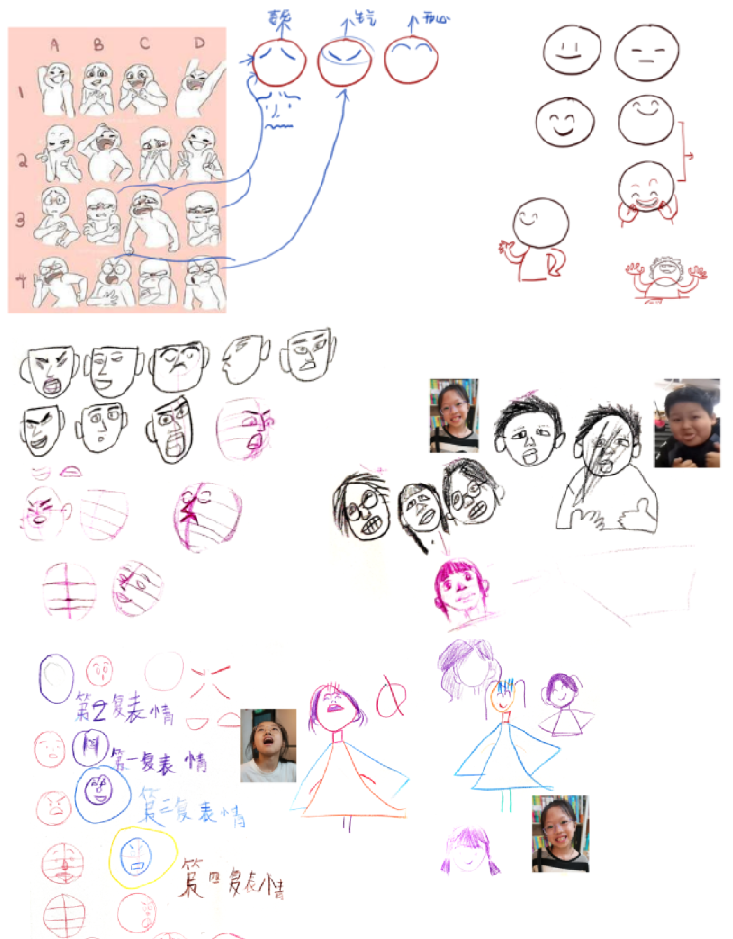

而我做的第一個階段的嘗試,就是拋棄傳統的從最基礎的造型知識開始講起,直接“化繁為簡”,告訴孩子把人物怎樣從複雜的表象歸納為幾個簡單的形體。目的就是讓他們快速入門,直接能畫出型,能自己設計表情和動態。不需要特別複雜。

孩子在短時間內,快速先理解掌握設計表情動作的底層思路就好,不需要做的特別複雜成熟。

在這期間,我也考慮我這種方法,可能會讓家長在短期內好像看不到所謂的“變化”結果,於是我會把孩子看似簡單生疏的作品,設計成一個個可以落地看得到的物品,根據每個孩子最開始畫的特點,設計不同的“產品”。然後告訴家長,彆著急,你看,現在你看似簡單的畫,未來都可以作為這些東西的設計雛形。哪怕一個一年級沒有繪畫基礎的小朋友簡單的線條塗塗畫畫,都可以設計成印章圖案。

而有了這個創作基礎雛形,我並沒有繼續給他們上強度,畫更復雜的形體,而是直接以“參與、互動、合作”的方式,直接進入到了個人創作作品階段。

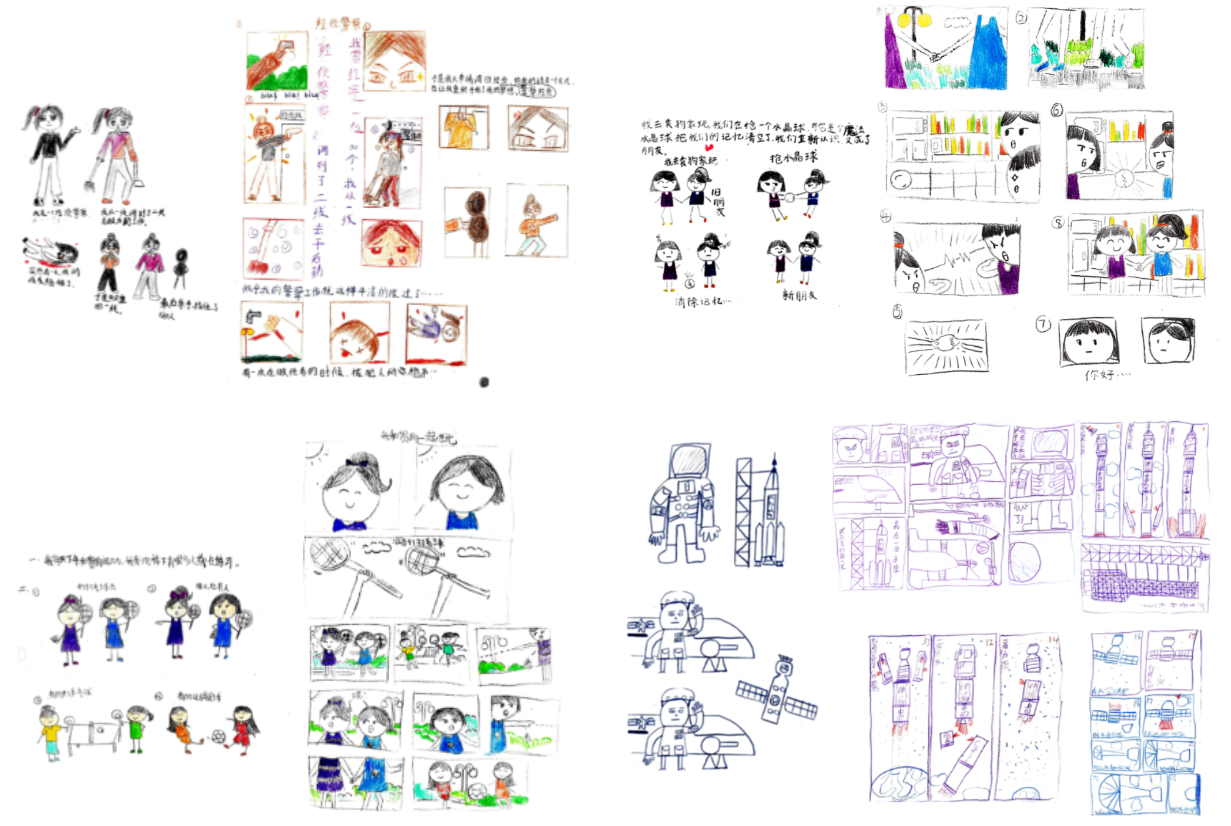

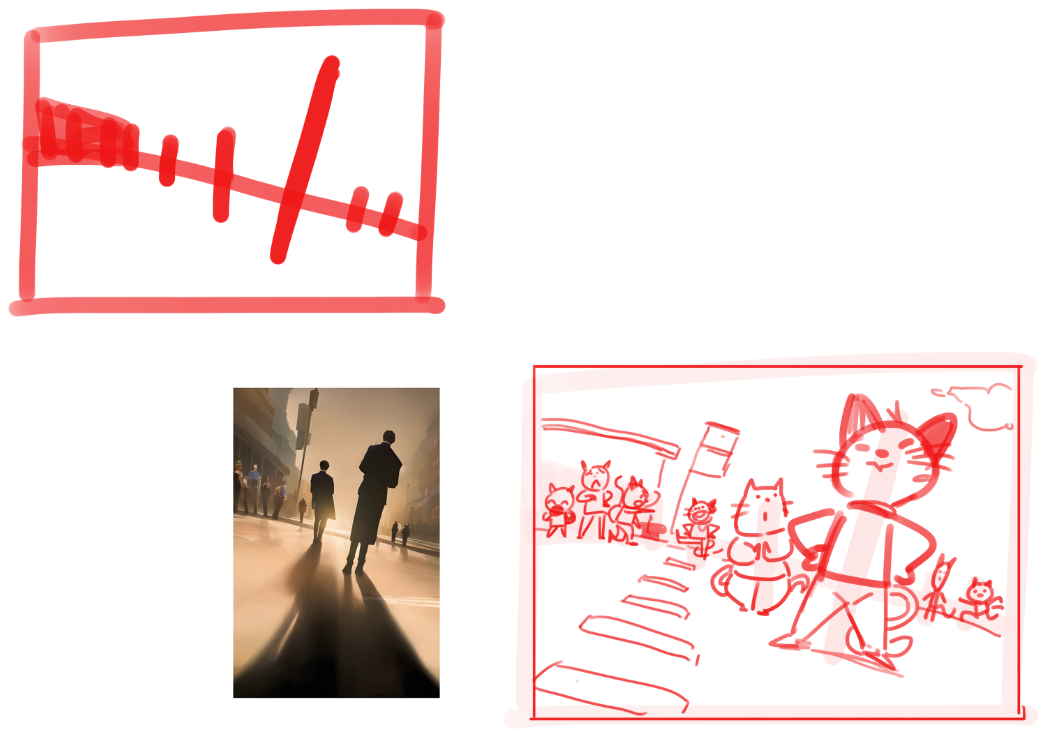

而我們互動合作的方式就是:他們是編劇和初期的草圖設計者,我是具體的分鏡設計師,他們的故事和草圖繪製完成後,我提出具體的情節增減建議,他們根據我的建議增加或減少內容,最後我將它們畫好的所有圖,重新整合成漫畫分鏡的方式展示出來。於是,我和孩子的第一次“共創”開始了。如今看來,這便是我們一起參與的“創作遊戲”。

再後面,我把他們的分鏡漫畫故事做成了視頻,而在製作視頻這部分,我負責剪輯,他們負責給他們的視頻故事配音,我們又一次進行了共創參與。

假期最後一節課,我們進行了一次共創的動畫合作作品。孩子們自己設計自己的形象,我們一起拍攝。我來剪輯合成,加上他們的配音。

假期課程結束後,家長對孩子有很多新的認知,即便有的孩子最後繪畫技法沒有更加成熟,但是家長也說,他看到孩子還能給視頻配出這麼有意思的配音,也很是驚訝。如今再回頭看來,我覺得我在不經意間,用了“遊戲”的方式,讓我們一起互動參與了進去,並各司其職發揮了自己的價值,也讓家長們看到孩子平時不曾看到的一面。

假期過後,有些孩子就沒有繼續學了,而最終留下了三位孩子後續在每週末繼續跟著我學習。對我來講,其實人少了更好,因為人少,我就可以更加專注於我自己的理念繼續嘗試了。

而我的小小漫畫班的進階版,我開始繼續加強孩子們對創作的設計理念培養,沒有強化傳統的基礎造型訓練。而我這些設計教育思路的雛形,就是從電子遊戲中獲得靈感。

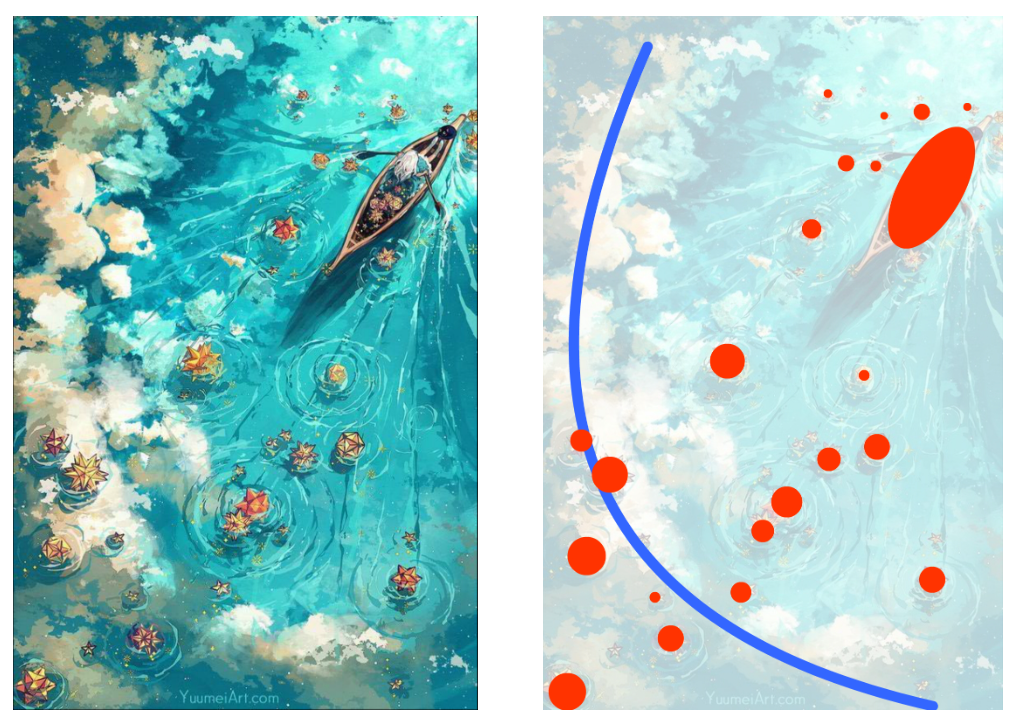

我個人很喜歡風格獨特的獨立遊戲,而《風之旅人》是我最愛的作品之一。大家說起《風之旅人》,提到最多的就是禪意詩意的遊戲作品,而他的這種極簡的畫面設計,被很多玩家稱為低模風格,而我一直就在想一個問題,為什麼這種畫面複雜度比3A遊戲要低得多的效果,也能體現出空間感,形體感,會讓你也有氛圍感並沉浸其中。我後來總結為,這種設計,他不是在還原環境表象,他是在還原和設計環境的本質關係:遠近的關係,複雜形體歸納後趨同於什麼形狀的這種內在關係、由於遠近天氣原因產生的色彩關係。而這種關係是不是才是這個世界在視覺上構架的本質邏輯,肉眼看到的複雜表面形態,也是依託於這種本質構架邏輯而進行的進一步豐富化的表現。

所以,我應該讓孩子們先建立的,是視覺畫面的構架邏輯,而非表面的形體複雜度才對。

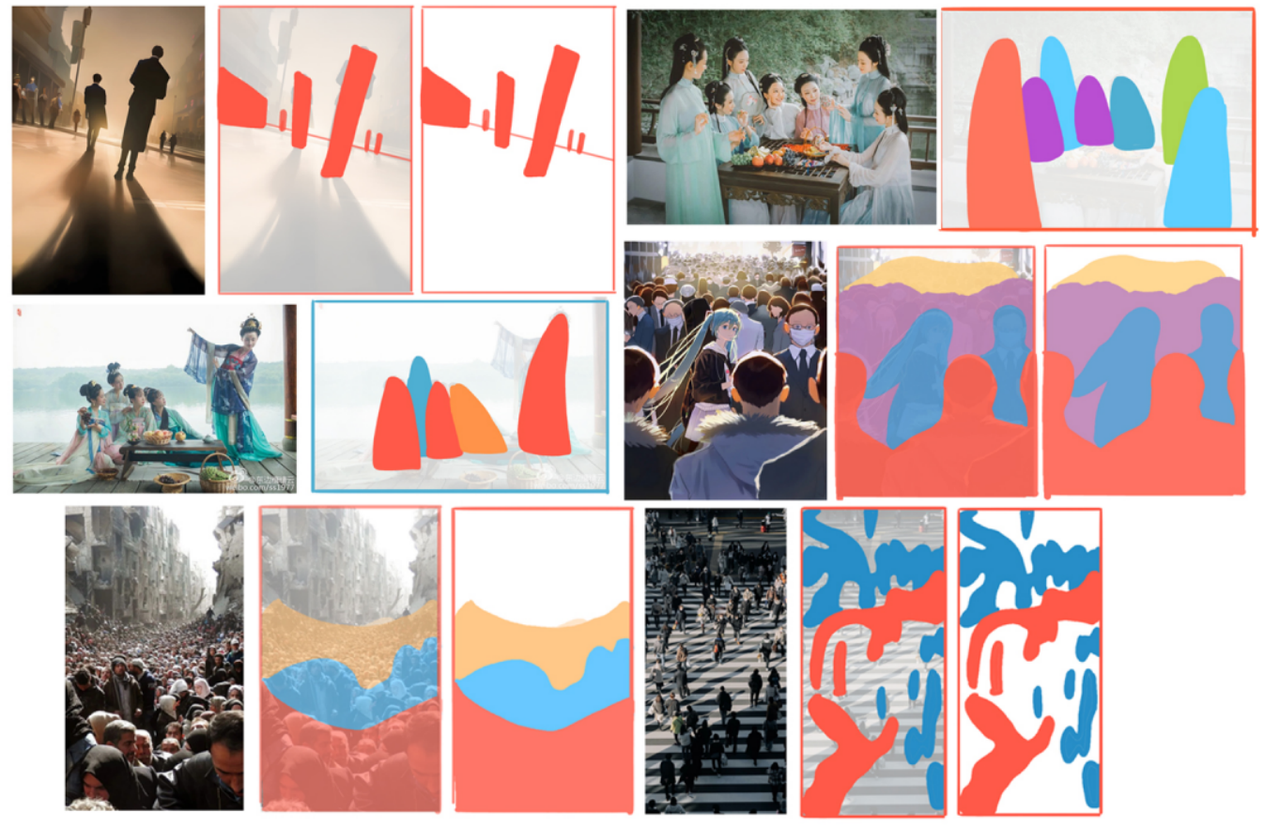

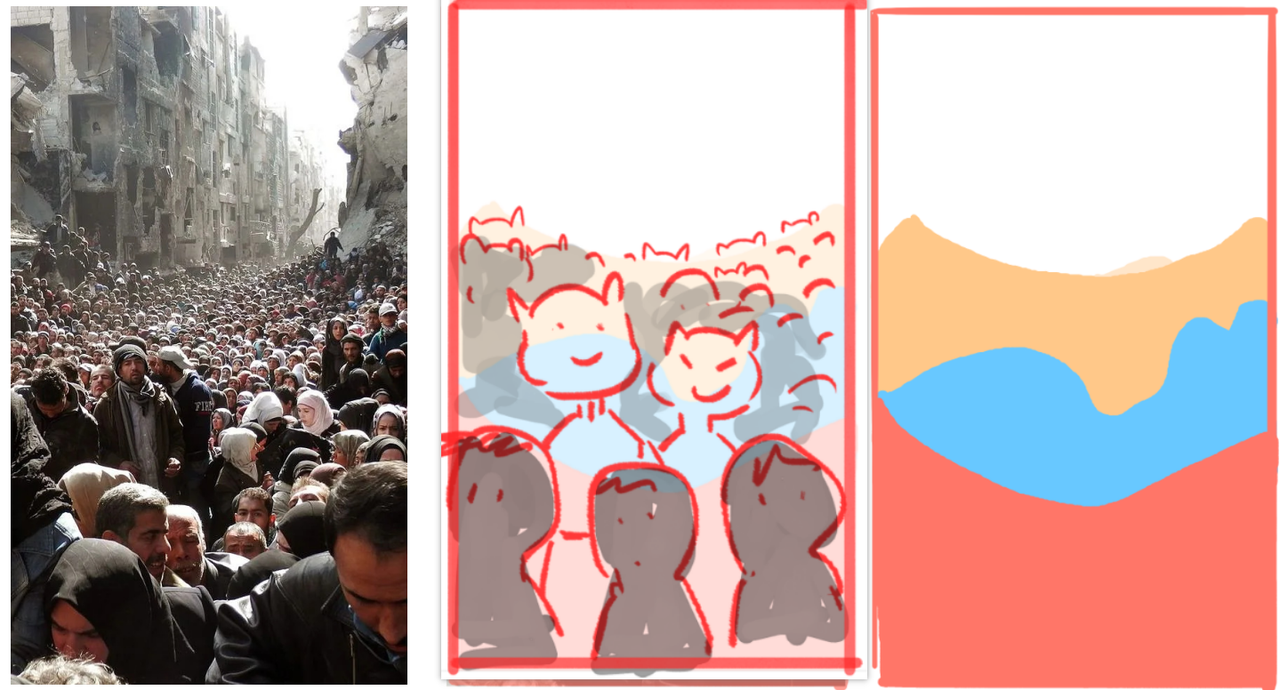

於是,我直接在表面的畫面素材上上強度,找來了比較複雜的圖,但是我全部將他們歸納為幾何區域的分佈,包括遠近關係。並告訴他們,有了這個基本的構架邏輯,畫面裡的元素這個“表皮”是可以換的。

我給她們示範了怎樣變化“表皮”。

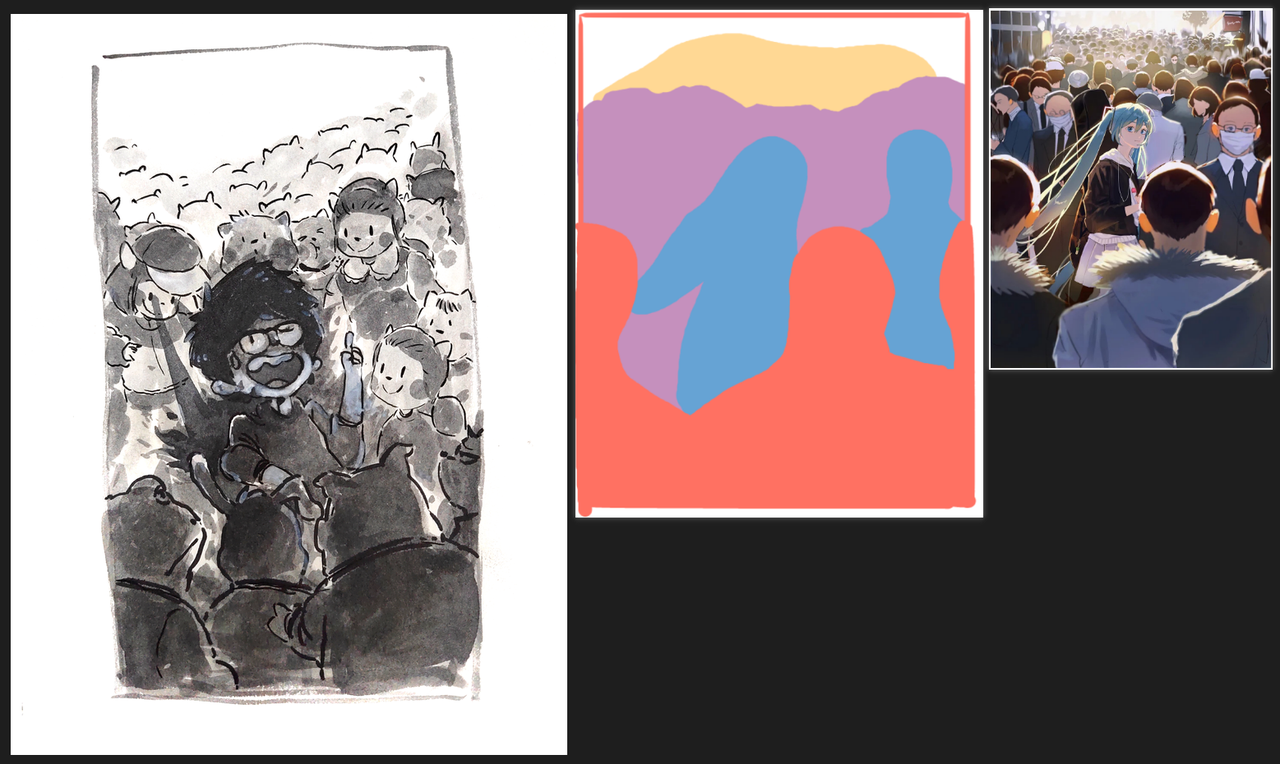

於是,在我完全沒有引導干涉的前提下,她們自己開始摸索感受構成的有趣之處。

畫這些畫之前,我並沒有給他們灌輸任何構圖知識,他們也沒有接受任何老師講解的關於構圖的理論。只是將我上面說到的拆解示範給他們演示了一遍,並讓他們感受這個過程,而這些孩子畫出的作品,本身就讓我很驚訝了,驚訝的,不是因為複雜的造型。而是這些構圖,其實已經具備了海報設計,繪本漫畫創作的畫面雛形。

接下來,我們進一步做更抽象的圖形設計遷移創作。

我示範了怎樣從這種簡約抽象的平面構成,想象成具體的畫面。我的學生們給了我驚喜。

我真的沒有想到,一個小姑娘是怎麼把四個方塊發散成了停在停車場的汽車。四個不規則三角形圍繞一個方形,怎麼想成一隻小船穿梭於四個大船之間這種畫面的。這種驚喜於我而言,已經遠遠超過了畫面畫的好不好看這個程度了。

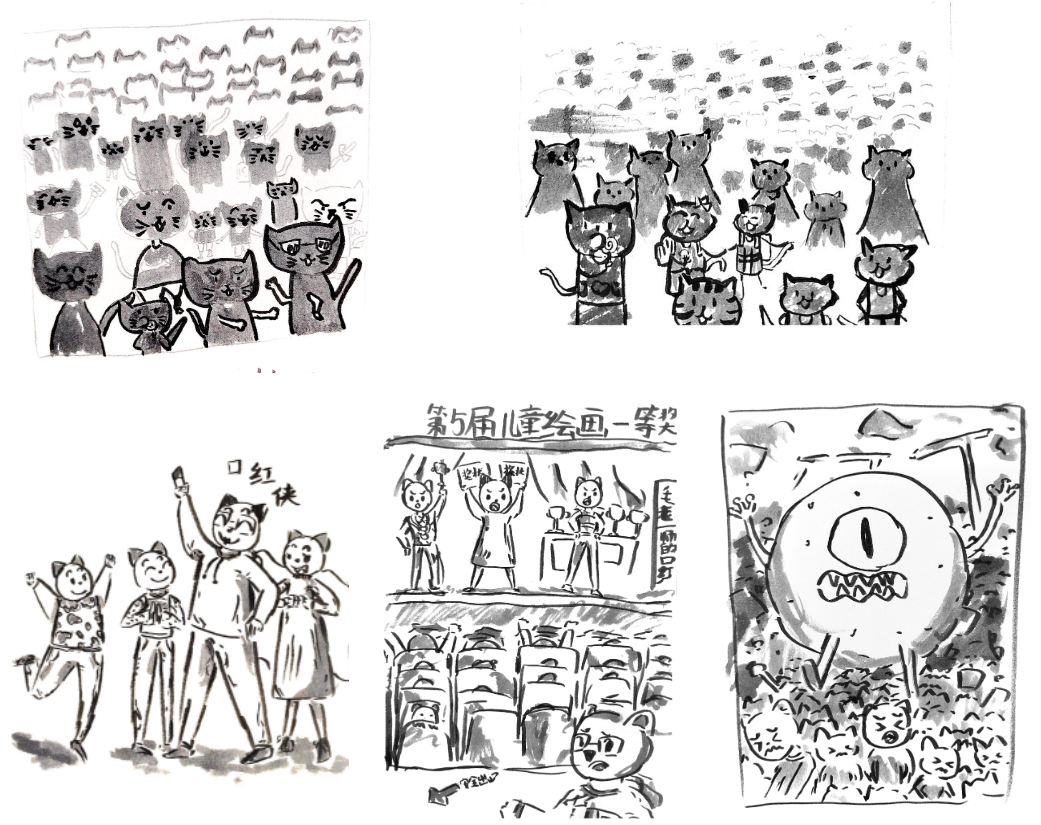

在此期間,我還和她們進行了兩次“共創”遊戲:

我們四個人共創一張長卷《漫漫環山路》,一條從山頂到山腳的路,每個人畫一段路,最後我用軟件拼合在一起了。同樣,我也參與其中。

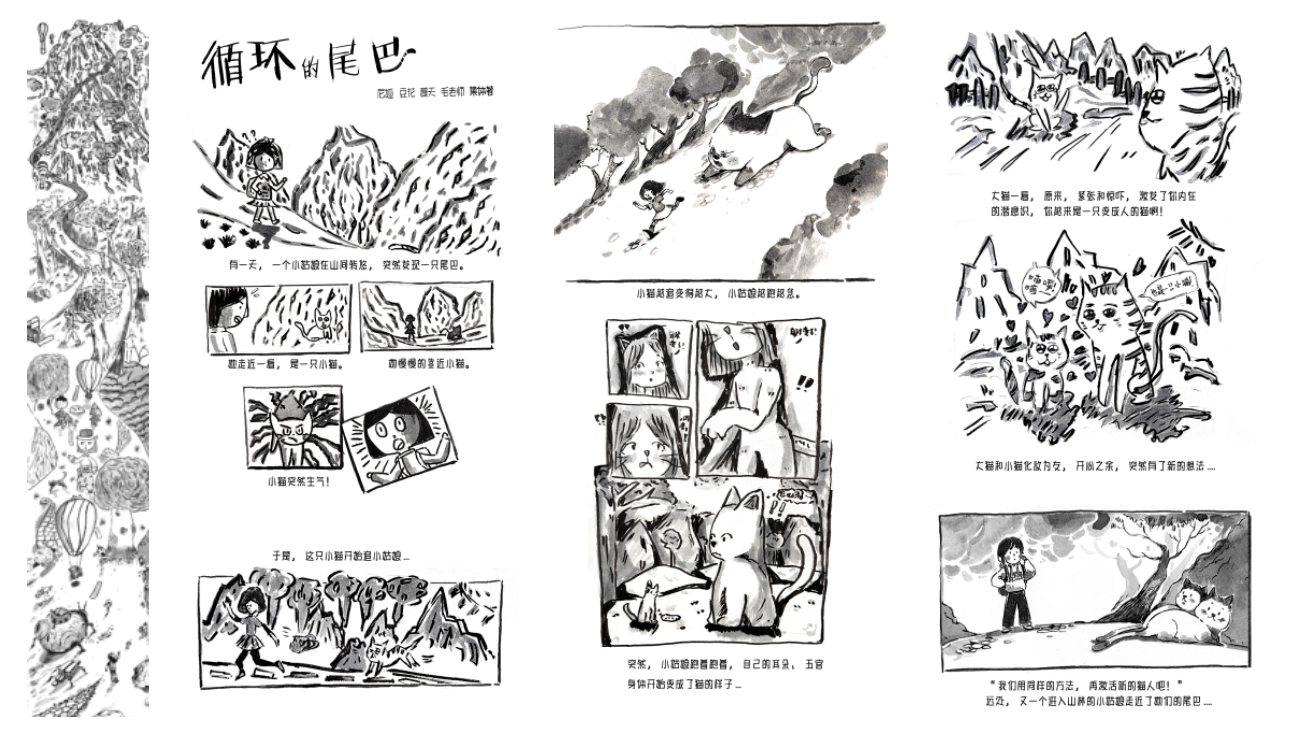

《循環的尾巴》是我們做的一個漫畫故事接龍,每一個人故事的一段,另外一個人要從上一個人故事的結尾開始想,接著結尾繼續講下去,最終結束。

後來,我帶著三個孩子用我這種思路,“功利性”的一起參與了全國青少年數字藝術創意大賽,他們三全部獲得了三等獎,這個獎項在我來看,還是有一定含金量的,首先,她們沒有按照傳統的藝術教學思路一路走來,第二,我們在參與這個比賽時,並沒有以團隊機構,更沒有以我大學老師的身份去參加的。我讓家長們都以個人家庭為單位自己投的。而參與這個比賽,也是我平衡理想與現實的一個嘗試,我就想通過這件事讓家長們看到,不走傳統路子,我們也能在世俗意義上的比賽中,有一定收穫。說明我的思路並不是空中樓閣,也是有用的。

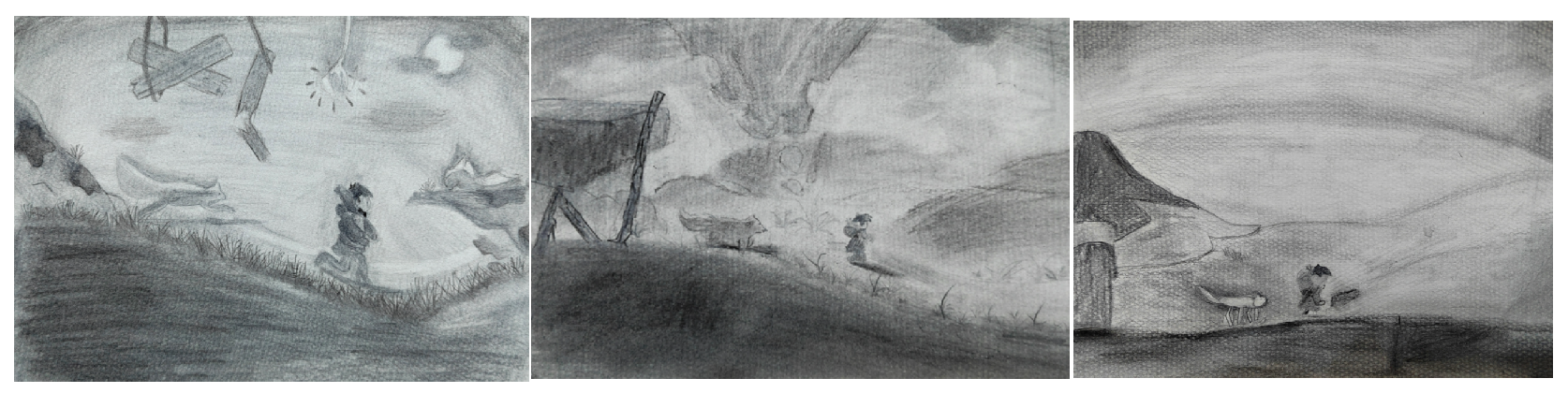

再後來,我開始嘗試用遊戲作品讓他們感受不同的“美”,在跟家長協商好的基礎上,有一點時間的課程,我是先讓孩子們來玩會遊戲,再開始畫畫,畫什麼,畫遊戲的畫面,但是不要用理論去指導他們,而是用遊玩後的感受去還原成屬於自己的畫面。

而我首選的,剛好是這個時間段的上架的遊戲《neva》,又是一款簡約歸納並極具設計感的遊戲作品

我一直給孩子們說,不要畫效果,畫感受。

後來,我們還陸陸續續玩了以下游戲:

狐狸一家的末世生存《ending》 賽博貓《迷失》 《歐羅巴》

又玩了《勇敢小騎士》,感受著小騎士的畫風和有趣的氛圍,我們一起設計了一個遊戲地圖

然後我們又接觸了這款《永不孤單》、

正因為北極主題的遊戲,所以我們剛好就以無色的思路練習了下素描關係。

這段遊戲體驗課程結束後,最近,我們又開始了“共創”,我準備和孩子們一起設計一套桌遊。我們用deepseek設計了一個簡單的機制,第一階段,先設計卡牌。

我和孩子們的“遊戲”還在繼續,回過頭看,劉夢霏老師和老白的這個節目,的的確確潛移默化的影響了我的理念,我在很多地方借鑑了思路。比如,這些跟著學習的孩子,雖然上課玩了我提供的各種各樣的遊戲,但是她們自己娛樂的常玩遊戲,還是《蛋仔派對》還有《和平精英》,我跟她們說,你們平時娛樂想玩啥玩啥,但是在我課上,我只想讓你們知道,遊戲不僅只是那些,最終選擇權還在你們手上。但是至少你們接觸過,知道過,這就夠了。

我兒子今年6年級,比老白的孩子稍微大點,今天聽到最新一期,老白說到自己作為父親對於孩子的那種複雜的感受我太感同身受了。恍惚間,我覺得劉夢霏老師和老白特別能代表我自己對於教育和現實一體兩面的糾纏。覺得教育本身不應該是這樣,我自己同樣作為教育者,也同樣有著強烈的改革改變的衝動,但作為一個並沒有太多資源條件的普通家庭的爸爸,我也無法在這個升學環境尚未徹底改變的環境下,苦苦平衡,尋找一絲縫隙讓我的孩子能找到一個平衡點。

電子遊戲於我們家而言,真的是利大於弊的影響。從我在疫情哪個時間段,發現他開始偷偷在QQ上找那些小遊戲玩後,我立馬就給他買了swicth,既然他到了這個時候,就趁早讓他早點接觸真正有遊戲性有趣的好遊戲。於是我們家的Switch不僅僅成為他娛樂的選擇,Switch上的派對遊戲,也成為了疫情後,週末約同學到家裡一起聚會的最好活動之一。遊戲助他除了學習之外,也建立了自己的朋友圈。後來大一些,他開始感興趣了複雜的遊戲,到前陣子也喜歡上了《黑神話》。最初我想著為了讓他玩,把我家那臺帶不動黑神話的電腦淘汰掉。但是後考慮到小學升學臨近,我和他媽媽選擇了讓他每週在固定時間去離我們家很近的一家遊戲店去玩黑神話,因為那個電玩店週中遊玩時間的花費是打折的,他為了省錢加上可以順利每週都去玩一會,他得規劃自己的上學寫作業時間,調整自己的學習規劃,從而主動去寫作業,規劃時間,這些在我來看,都是熱愛驅動帶來的主動學習解決問題的好處。而在他遊玩的過程中,確實也經歷了劉夢霏老師所說的遇到困難,尋找方案,反覆練習,最終克服困難,順利通關的過程,這個過程對他的人生,一定是很好的體驗和經歷。

其實作為一個家長,對未來的不確定性,和對孩子的愛,是我們很多時候搖擺的最主要原因,但是這一年,我反倒和孩子媽坦然了很多,人生如果是一場電子遊戲歷程,當這款遊戲結束時,所有人從遊戲世界中逝去,真正的現實中醒來後,我希望我是以自己的方式遊玩了這場遊戲,而不是完全照搬大多數人和遊戲固有設定的機制去走完流程,我覺得這才是人生的真諦吧。而我這段時間的教學經歷,最大的感受就是,我覺得劉夢霏老師和老白說的現在的教育裡很缺的那個“育”,其實有一個很重要的點就是,育的過程中,即便你的身份是老師,你也不能把你放在老師角度去面對學生孩子,你要身處他們當中,和他們一起面對,一起參與,一起走過這段旅程,在這個旅程當中,你用你的經驗和能力去啟發他們,而和他們一起在經歷的過程中,你在育他們,你也在育自己。

感謝老白,感謝劉夢霏老師。《SPEC|遊戲育人魔法教程:在遊戲中共舞濟世》繼續追更!