翻譯信息簡介

原文標題:A Narrative Theory of Games

翻譯標題:遊戲敘事理論

作者:Espen Aarseth

翻譯者:TaoistPunk(遊戲學院)

原文地址:A narrative theory of games on Google Scholar

已獲得原作者翻譯、發佈授權

原作者郵箱:Aarseth@itu.dk

作者簡介

Espen Aarseth,遊戲研究者,《Game Studies》[1]期刊創始人,丹麥皇家人文與科學院院士,哥本哈根信息技術大學(IT University of Copenhagen)教授,北京師範大學藝術與傳媒學院數字媒體系教授。世界遊戲研究領域引領人,對遊戲的學術研究做出了巨大貢獻。

注 [1] 《Game Studies》:Game Studies - The International Journal of Computer Game Research

翻譯前言

在閱讀本文翻譯之前,請注意一個非常重要的問題:中文詞義和英文詞義在語義上並非如同詞典中那樣是一一對應的。

例如Game一詞,既可以指代遊戲,也涵蓋了競技、博弈的意思,其意義與中文的遊戲一詞並不能保持完全地一致。Game算是簡單的,而有一些詞語用中文極難描。

如果你能細細品味英語,你會注意到英語中單詞非常注重對與一個動作過程的抽象化表達。比如ontology中的onto這個詞,中文往往翻譯為存在,當直接描述存在這個概念時,我們覺得意思更像是exist,但實際上onto的意思更接近to be,即事之所以為事,物之所以為物,人之所以為人,我之所以為我。如果理解onto直接用中文的“存在”一詞,那麼我們就難免會把onto理解為一種“動作”,而非是一種“之所以”。

所以,在理解這些一些英文抽象概念的時候,我個人不建議使用中文直接去理解,而是用英文的原意去概括。本文有若干個概念,直接用中文詞去理解非常容易出現偏差,直譯的時候往往讓人摸不著頭腦。

特別是本文中的一個非常重要的概念:ludo。Ludo是一個拉丁詞,其意為to play或者at play(誒,就是玩),又有sport(體育、競技)的含義,其還有一個表意,意思更接近於imitate(模仿)。如果不好理解,我再列舉幾個它的同根詞,例如ludio,表人,其意為遊戲參與者(player),但也可表示演員(actor)。illudo,錶行為,取笑,嘲笑。又或者deludo,其意為作弊。這個詞本身和“玩”這個行為息息相關,其更傾向於表達傳統的遊戲和體育的行為,並且在一定程度上具有表演、儀式、取悅的意味(和遊戲的假象性有很大的關係)。

所以在閱讀本文前,最好了解這樣一個概念:當我們本文中在談及ludo的時候,是在描述遊戲中傾向於“玩”的一方的遊戲行為,而沒有過多涵蓋關於遊戲中的故事、演出、美學的意義。特別是原文中提到的ludology一詞,國內的部分學者將其翻譯為“遊戲學”,而中文中游戲一詞具有自己的意義涵蓋範圍。廣義上說遊戲包括玩,但又不僅限於玩(玩可以理解為一種行為,而遊戲卻有著更豐富的含義)。明顯擴大了這個詞的語義範圍,導致不少讀者難以理解Ludology和Narratology(敘事學)之間的關係,造成了一些不必要的誤解。故而在我的認知裡,我並不是非常認可將ludology翻譯成遊戲學的。然而,在我有限的認知範圍內,並沒有一個比遊戲學更準確的漢語詞能夠對應Ludology的含義,倘若翻譯成“玩學”未免過於不嚴肅,也並沒有表達出Ludology背後所包含的豐富含義。所以這並不是國內翻譯者的錯,而是確實是兩種語言詞語意義的問題。

本文中,如果遇到了類似的詞彙,我會盡量標註並解釋詞語的含義。但我個人並非語言學專業出身,如果讀者您是相關專業的,發現我所說的內容有紕漏或者錯誤,萬望指出,虛心向您學習。

關於本文,作者以發生在上世紀末到本世紀初的一場關於“遊戲是不是一種敘事”的辯論作為開端,他對這場辯論發表了自己的一些看法,並且在文章的後半段提出了一個建設性的結論和一個如何看待遊戲和敘事的模型。譯者曾經在一篇文章中提到過,遊戲的遊戲性和敘事性是對立統一的,二者互相呈現出一定的矛盾關係,但也互相離不開對方。當遊戲失去了敘事性,遊戲將失去自身作為信息媒介的屬性而無法表達給玩家;而當遊戲失去了遊戲性,遊戲也同時失去了作為遊戲的資格。當然,譯者對於遊戲的說法更接近作者所說的一種跨媒介敘事,而非作者對於遊戲的定義,讀文章時,請以原作者定義的概念為準。

—— 翻譯者 TaoistPunk

—— 譯 文 ——

摘要

本文提出了一種基於經典敘事學[2]的遊戲敘事理論,用以解決自誕生至今都在困擾著電子遊戲研究領域的難題:我們如何處理遊戲和故事[3]之間的關係。

注 [2]【譯者】經典敘事學:原文Standard Narratology。譯者並非敘事學專業出身,對於敘事學領域瞭解不多,並未在谷歌上查找到Standard Narratology相關的敘述。根據下文classical 20th century narratology的敘述,以及和敘事學領域的朋友探討之後,認為Standard Narratology即經典敘事學,雖然在原文並沒有使用這個稱呼,但是在意義上二者是接近的,故將之翻譯為經典敘事學。

注 [3]【譯者】遊戲和故事:原文games and stories。此處的Game並非廣義上的完整的遊戲內容,而是指由和遊戲機制引發的玩家行為相關的遊戲內容,其意義更接近Play(玩)而非Aesthetic(美學)。這裡不包括故事、世界觀等只有純粹的演出的遊戲內容。在譯者的認知中,尚無一中文詞語可以完善地描述此概念,故直譯,如果您有想法和建議,請在評論區發表看法,歡迎討論,謝謝!

關鍵詞

故事遊戲(Storygames), 敘事學(narratology), 遊戲-敘事模型(ludonarrative model)

序言

電子遊戲的出現給敘事理論帶來了相當多的問題和挑戰。由Anthony Niesz and Norman Holland所著的最早以人文主義闡述電子遊戲的文章——《Interactive Fiction》[4]——談論遊戲時這麼說道:

[4]《Interactive Fiction》 Niesz, Anthony J., Holland, Norman N,1984年9月

不管屏幕、鍵盤、芯片的機制如何,也不管文學理論如何,正是這種對口頭表達、語言、文本的廣泛依賴,才讓互動小說成為了文學的一個亞種[5]。

[5]原文:It is this reliance upon verbal utterances, upon language, upon texts in the broadest sense, which makes interactive fiction nevertheless a subspecies of literature, regardless of its mechanics of video screens, keyboards, and computer chips, regardless of the enigma it may be to literary theory.

遊戲是一種敘事嗎?如果不是,它們的範疇中包含敘事嗎?敘事學對於遊戲研究是否有用?敘事的概念是否要擴張幷包含遊戲呢?遊戲研究領域又是否對敘事學有用?又也許我們需要一個平行的概念“遊戲學(Ludology)”[6]來理解遊戲,正如我們用敘事學來理解敘事?

[6]【譯者】遊戲學一詞的含義解釋,見翻譯前言部分的敘述。

姑且不說這些問題的答案如何,但現如今,電子遊戲已經成為一種主要的文化形式,而且還影響了電影、電視、文學、戲劇、繪畫和音樂等其他文化形式。而對這些形式的研究關注忽視了快速發展的遊戲領域。但是,我們應當如何探索這種理論呢?當我們的研究焦點從一個經驗領域(empirical field)轉移到另一個經驗領域的時候,之前研究時所涉及的研究流程(examination process)、研究工具以及研究對象都需要重新審視。諸如“故事”、“小說”、“人物”、“敘述”或“修辭(rhetoric)”等理論概念,在遷移到一個新領域時,它們的概念是否不變,甚至說其這些概念還有沒有意義,又或者說它們會不會變成沒有意義、具有誤導性的用詞呢?這種概念遷移的障礙會不會使我們被舊領域的研究經驗所矇蔽,進而妨礙我們進行理論創新呢?批判性的自我反思是學術研究的重要特徵,也是對研究者而言必要的美德:即當我們在研究一種現象時,我們會創造一些批判性工具(critical tools),但當我們把這種工具應用於研究另一種現象時,我們也應當對這種領域遷移行為本身進行批判。換句話說,當我們通過敘事理論的視角研究遊戲時,我們有必要對這種視角本身進行批判性的審視。

當我們將研究視角[7]和模型從一種形式應用到另一種形式時,評估兩種形式之間的不一致和相似性的能力對於研究者而言就變得至關重要。人是一種桎梏於模式的動物。我們常常會先嚐試找到一些自己預設好的觀點(看似可以驗證),從而得出A是一種B的形式這樣的結論。但是,負責任的理論研究者應該一開始就採取反向的結論來做一個無效推定:A不是一種B的形式,除非,你能證明。

[7]【譯者】方法:原文perspectives。原意為透視,也可理解為“透過一種視角觀察某種事物”,在此處將perspectives譯為研究視角。

於是,在遊戲和敘事的語境中,我們一定不要刻意地去假設遊戲是一種敘事形式,而是找到它的對立面,然後開始尋找論據和反論據來推導這個結論。而正如Wittgenstein在《Philosophical Investigations》[8]裡指出,遊戲不是一個可以從形式上定義的範疇,事情就變得更加複雜了。所以,我們要怎麼知道,那個我們稱之為電子遊戲的東西,它從我們的討論一開始,一直到結束,就是遊戲呢?對於敘事的定義,可以說這個過程實際上有著相當長的歷史,而至少,敘事目前有著相當堅實的理論基礎可以立足:敘事理論。

[8]《Philosophical Investigations》 Ludwig Wittgenstein,1953年

隨著電子遊戲的研究在 2001 年左右成為一種全新的、體系化的實踐,“遊戲是否是一種故事的形式”,這個問題儼然已成為從業者眼中的一個熱點問題。對這個問題的瞭解程度可以說是一個用來檢驗一個人對新的遊戲研究學術領域熟悉度的試金石(touchstone)。在過去的十年中,關於所謂的“遊戲學與敘事學(ludology vs. narratology)”辯論的討論非常多。然而,具有諷刺意味的是,這期間很少有人真正通過合理的敘事分析——使用現代敘事理論的基本概念和範式——來探討遊戲與故事之間的關係問題。相反,這種“辯論”是在元層面(meta-level)[9]上進行的,是一種通過在辯論之外評論和表達來進行的,而不是直接參與到敘事研究其中去。這種元辯論(meta- debate)可以看作是一個新興學術領域誕生之初的發展陣痛。所採取的立場往往不夠細緻、站不住腳,因此也可以說是毫無成效了屬於是:“遊戲總是故事”(Murray 2004,第 2 頁)。“電腦遊戲根本不是一種敘事媒介”(Juul 1999,第 1 頁)[10]。

[9]【譯者】元層面:原文meta-level。Meta意味在……之上的,中文中常常將這個詞譯為“元”。實際上我認為對於“形而上”一詞的理解可以幫助我們理解meta-level:形而上-metaphysics,在中文裡,這個詞源自《易經·繫辭》:“形而上謂之道,形而下謂之器”,指形這個概念之上,一個抽象的“形”,這個抽象的形可以概括所有的其他的形。原文使用meta-level,實際上是作者對於學術界對“遊戲學vs敘事學”的辯論基本上是發生在“通過敘事學本身的研究手段去研究遊戲”的實踐層面之上的層面。譯者認為,作者在此是想表達,這種辯論本質上脫離了敘事學的研究實踐,而作者認為如果要討論遊戲是否是敘事這一問題,則需要在敘事學的基礎之上去討論。下文作者將這種辯論稱之為元辯論(meta- debate)。

[10]【作者】Juul後來明智地修正了自己的立場 (cf Juul 2001).

可悲的是,在遊戲研究領域,“敘事學”一詞已經改變了含義,它不再指代敘事理論這個學科,而是指由一群想象中的人,以及這些人所採取的或多或少虛構的立場(mythical position taken),這些虛構之人被認為是一群“相信遊戲就是故事”的人[11]。現在正是是恢復敘事學的原始意義和功能的時候,也是開始基於敘事學術語和理論基礎之上展開辯論的時候了,希望還為時不晚。這種新的辯論並不是要證明所有的遊戲都是敘事的(實際上它們並不是),而是要表明,將敘事學嚴謹地應用到遊戲研究中,會產生相當大的成果。

[11]【譯者】虛空打靶了屬於是。

到目前為止[12],我們所缺乏的是一種對“遊戲-敘事結構(ludo-narratological constructs)”的詳細而全面的理解:設計師們用計算機軟件,將敘事和遊戲元素相組合,進而構成大量截然不同的“遊戲-敘事結構”。故事-遊戲(story-game)的融合產物,目前主要是娛樂軟件,這些作品往往都包含多種形式的媒體內容(media content),而且由於它們是基於計算機運行的,所以“圖靈完備性(Turing-complete)[13]”可以讓它們模仿任何類型的符號體系(semiotic genre),包括傳統的故事。例如《Max Payne》和《Fallout 3》。遊戲或者故事都是一種轉喻 [14]的表達手法,這些術語混淆和模糊了這些作品的創作的結構。

[12]【譯者】本文成文於2012年。

[13]【譯者】圖靈完備性:原文Turing-complete。摘自維基百科:在可計算性理論,如果一系列操作數據的規則(如指令集、編程語言、細胞自動機)可以用來模擬任何圖靈機,那麼它是圖靈完備的。這意味著這個系統也可以識別其他數據處理規則集,圖靈完備性被用作表達這種數據處理規則集的一種屬性。如今,幾乎所有編程語言都是具有圖靈完備性的。這個詞以引入圖靈機概念的數學家艾倫·圖靈命名。

[14]【譯者】此處的轉喻是指術語的語義差異,即大家對於遊戲這個概念的理解是不同的,有人理解的遊戲就是一個計算機軟件,有人理解的遊戲是一個抽象的概念,有人理解的遊戲是一種玩耍的行為。作者在此想指出,我們所說的遊戲並非是嚴格意義上的遊戲,詳細內容可以見下文。

遊戲學vs敘事主義

關於“遊戲是否是故事的辯論”缺乏嚴謹的、基於理論的反思,同時還混淆了規範性(normative)和描述性(descriptive)。實際上,“遊戲是否是故事的辯論”這並非是一個單一的問題,而是把兩個論題混為一談:一個是關於設計導向的討論,核心內容是“基於遊戲的敘事(game-based narratives)”的潛力與問題;另一個則是關於“遊戲究竟能否被稱之為故事”。前者是具有規範性的,其中一部分具有推測性(speculative),一部分具有批判性(critical);而後者是描述性和理論性的[15]。這兩場辯論的參與者其實是有重疊部分的,然而,他們通常被冠以稱呼:“遊戲學家”和“敘事學家”[16],但實際上,一場辯論關注的是半烏托邦式混合遊戲-故事的可行性,另一場則關注遊戲和敘事本身的定義衝突。遊戲學家的立場並不是其所聲稱的那樣:關注遊戲機制(to see the focus shift onto the mechanics of game play. Jenkins 2001)。而是強調機制和符號(semiotic)的結合的極端重要性,並且警告和批評在遊戲中不加批判、不顧品質地濫用諸如“敘事”、“故事”之類的術語。換言之,遊戲學家批評的是對於草率的學術行為而言的(其中沒有定義關鍵術語),是對於片面的研究關注點和糟糕的理論化進程而言的,而非是要禁止將敘事理論應用於遊戲當中(他們也如是行動了):

[15]【譯者】不知道對於這段話讀者是否會感覺到晦澀難懂。這部分陳述作者使用了大量的專業的術語,而且這些術語不是遊戲領域的,而是研究本身需要用到的方法論的術語。譯者在這裡嘗試為大家簡單解釋下。所謂規範性(normative),即這個事物有一種存在狀態是人為指定的狀態,這種狀態是通過人的價值觀判斷,稱之為最合目的的狀態,而達成這種狀態的辦法就是設計。所謂描述性(descriptive),即這個事物是客觀的,不以人的意志為轉移的,不可以用人類的價值觀去規範,而只能一些方法去描述它,如同科學真。再說通俗點,規範性與設計有關,設計是關乎“好不好”的問題;描述性與原理有關,原理是關乎“是不是”的問題。一個是主觀的判斷,一個是客觀的判斷。

[16]【作者】(Henry Jenkins) (2001; 2004) 引入了一個術語來標記辯論中的雙方。這是不幸的,因為它掩蓋了一個事實,即所有所謂的“遊戲學家”實際上都接受過敘事學的訓練,並在他們的遊戲研究中使用了敘事學。在他有影響力的文章中,Jenkins讓自己聽起來更像是“遊戲學家”(Aarseth 1997、Frasca 1998、Juul 1999、Eskelinen 2001),反對將敘事學應用於遊戲,而不僅僅是批評當時薄弱的故事遊戲和薄弱的敘事學應用。Jenkins的文章於 2001 年發表在他的網站上,這似乎是“敘述學家”一詞第一次被用作他所謂的潛在“血仇”的一方的標籤。(【譯者】多大仇啊)

我希望挑戰將文學批評理論應用於一個新的經驗領域以反覆實踐,同時大致上對所涉及的術語和概念不進行任何批判性的重新賦義[17]。(Aarseth 1997: 14)

[17]原文:I wish to challenge the recurrent practice of applying the theories of literary criticism to a new empirical field, seemingly without any critical reassessment of the terms and concepts involved.

我所說的挑戰後來被誤認為是要禁止在遊戲研究領域使用敘事理論,這讓我驚呆了。或許這正說明了人文主義學者往往不像他們所受的(諸如閱讀、翻譯、研究之類的)訓練那樣敏銳,來讓他們有機會在此做出一些假設。甚至我們還可以懷疑,任何贊同 Jenkins 誤導性的專業術語“遊戲學者(ludologists)”與“敘事學者(narratologists)”的人根本沒有閱讀文獻本身。

任何試圖澄清遊戲和敘事之間關係的嘗試都可能最終解決這兩個問題,但這裡將優先考慮第二個理論問題。遊戲能否成為敘事媒介的問題確實取決於遊戲能否被視為敘事的問題,但這個問題並不是理論這邊所要做的工作,而是應該由批評和創新來完成。

就像我之前提到的(Aarseth 1997:5),遊戲和敘事之間的區別並不明確。不過,遊戲和故事其實是有許多共通的元素的,比如世界(world)、主體(agent)[18]、對象(object)和事件(event)。而且,這些元素也是構成我們人類認知現實世界的基本要素。因此,我認為可以不設定對到底是該對遊戲還是該對故事優先進行研究(priority),而是基於一個由二者共同組成的現實模型來思考這些問題。

[18]【譯者】角色:原文agent。在詞典裡,你會查到這個詞的含義是代理、特工之類的,但在語義學上,agent指主動的、有意識的動作發出者。根據原文的意思,以及結合遊戲的特徵,這個詞指代能夠將玩家意志傳達到遊戲中的事物,可以是可控角色(例如RPG),也可以是管理器(例如城建類遊戲)。但這個詞並不能直譯為角色,因為其並不包含不可控角色(NPC),同時這個詞也可以不是一個故事中的角色,例如上一句提到的管理器。故而我將此詞翻譯為主體。

如前文所講,我們必須時刻注意:我們所說的“遊戲”並不是我們平常所理解的那種遊戲,而是一種可以模擬任何媒介的複雜程序,包括電影、文字、小說、圖書,以及我們常見的桌面遊戲或者體育競技。我們經常犯一種錯誤:用“遊戲”一詞去代指跨媒體軟件,比如《Max Payne》,它就包含了圖像、小說以及一些類似電影的場景(一些會打斷遊戲本身的播片),以及還包括一些和玩法相關的組件。《Max Payne》是遊戲嗎?是故事嗎?還是說它是二者的有機混合?不管答案是什麼,我們一定可以肯定一個答案:它本身壓根就不是一個純粹的遊戲,而是一個包含了遊戲和其他非遊戲內容的軟件[19]。

[19]【譯者】作者的意思即是:我們平時說的遊戲,實際上是一種模擬程序。而我們在文中討論的遊戲,是一種由玩家的主題意志和行為,以及遊戲規則組成的一個程序裡的子集。

共同點:遊戲和故事的共性

有不少案例或多或少地都成功地用“遊戲”去“講故事”,而我們則需要通過一個我們稱之為“遊戲-敘事(ludo-narratological)”[20]模型的設計空間(design space)來解釋敘事遊戲(narrative game)的不同之處。而基於設計的多樣性,娛樂軟件中的故事設計不會是單一的敘事模式。比方說《MYST》(1993)、《Knights of The Old Republic》(or KOTOR, 2003)以及《Half-Life》(1998),都在這個設計空間中佔據著不同的位置,而“遊戲-敘事”模型也可以反映這種多樣性。

[20]【譯者】遊戲-敘事(ludo-narratological)是指一種遊戲設計中的複合設計結構,這種符合設計結構將遊戲的設計或者內容劃分為兩個部分,一部分承擔敘事的功能,另一部分承擔玩的功能。

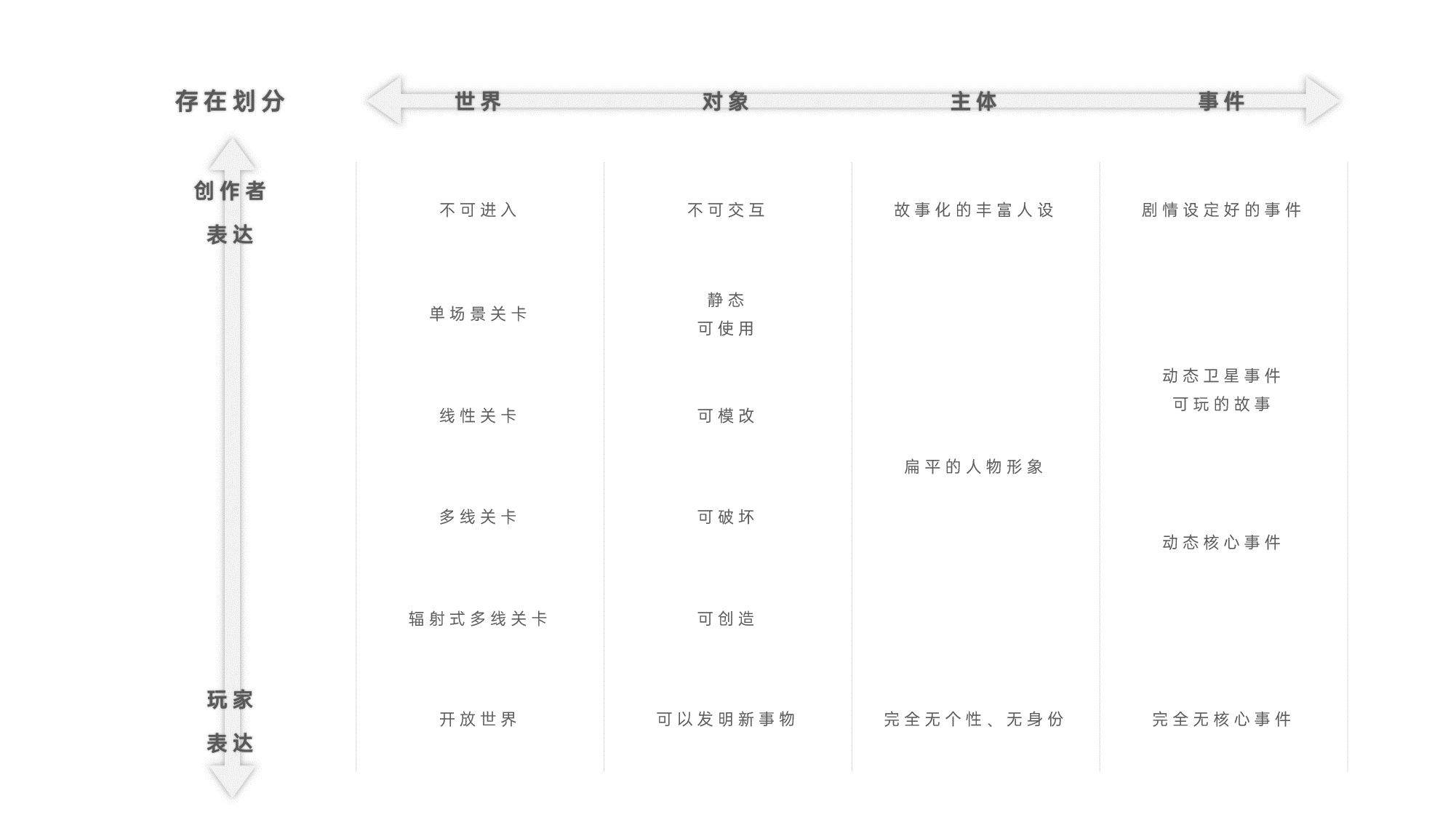

我目前的方法,是將“遊戲-敘事”設計空間分成四個獨立的維度:世界(world)、對象(object)、主體(agent)和事件(event)。每一個遊戲(以及故事)都會由不同尺度的四種維度變量構成。每個維度都可以又可以分為創作者表達(author control)和玩家表達(player agency)[21]。遊戲世界可以是線性的(linear)、多線的(multicursal)以及開放式的(open)。遊戲對象(包括各種遊戲內的角色、車輛等可交互事物)可以是動態的事物、靜態的事物,以及甚至是由玩家行為創造的事物,我們也可以看到遊戲對象這個維度的變量範圍在玩家表達(動態、模擬)和創作者表達(靜態的)之間。主體可以呈現出創作者所設定好的、豐富、深刻、圓潤飽滿的敘事型角色形象,也可以是一個純粹的空殼機器人,只服從玩家的意志行事。而事件則是一種時間上的序列,它可以是開放的,也可以有分支,亦或是完完全全是按照劇情設定好的。敘事事件又可以分為核心事件(nuclei,決定了故事是一個什麼故事的事件)和輔助事件[22](satellites,環繞、豐富核心的相關事件),於是事件的性質就可以按照這兩個層面進一步劃分成四種類型:

- 線性遊戲(例如《Half-Life》):固定核心事件、可變的輔助事件。

- 超文本遊戲(《MYST》《Dragon's Lair》(1983)):分支核心事件、固定輔助事件。

- 冒險遊戲(《KOTOR》、《Oblivion》(2006)):分支核心事件、可變的輔助事件。

- 無敘事遊戲(象棋、《The Sims》(2000)):無核心、可變的輔助事件。

[21]【譯者】創作者表達和玩家表達:原文ludic pole 和 narrative pole ,應當譯為遊戲極和敘事極。但是和原作者溝通後,他希望將文章做出如下改動:narrative pole → author control 和 ludic pole → player agency。這兩個詞分別代指對於當前敘事主體的控制權。實際上,我們完全可以把玩家的遊戲行為視為是玩家在“講自己的故事”,實際上,這一個變量就可以視為是系統和玩家對當前敘事主體的控制博弈。

[22]【譯者】輔助事件:原文satellites。本意為衛星,在文章中引申為圍繞著核心事件發生的、豐富核心事件內容的、不影響故事核心的事件。翻譯為衛星事件多少聽起來有點奇怪,而且讓人摸不著頭腦,故翻譯為輔助事件。

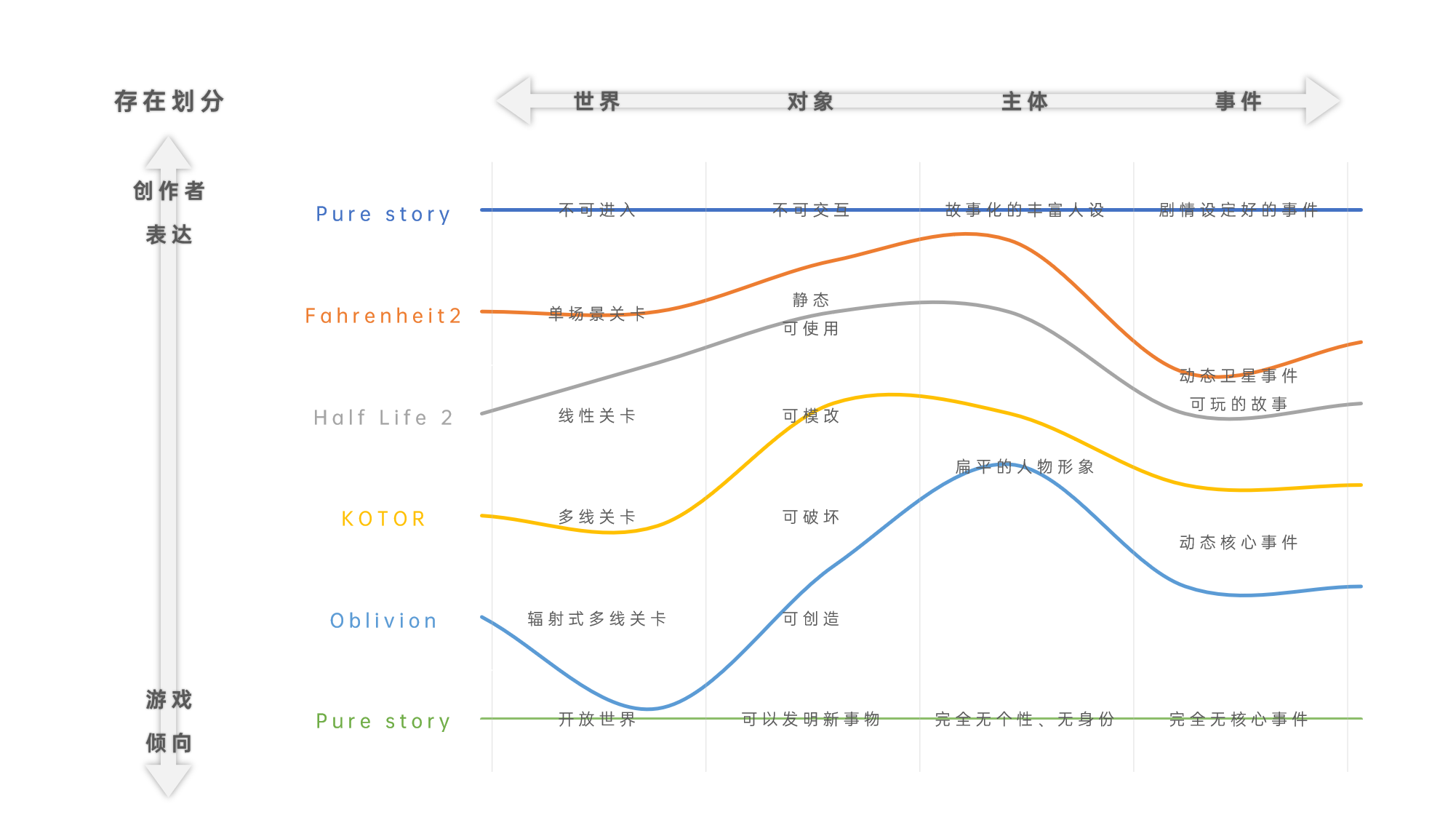

後文我將舉五個例子來說明“遊戲-敘事”的變量模型:《Oblivion》、《Façade》、《Fahrenheit》、《Half-Life 2》、《KOTOR》。當我們把遊戲的特徵代入這個模型的分析,你會發現故事遊戲在這四個維度上的參數是不同的,而最終遊戲也表現出不同的特徵。換言之,遊戲與故事的結合方式有很多種,如果我們只是去尋找單一變量或者單一類型來說明故事和遊戲的關係的話,就沒有什麼意義了。這種多維度變量帶來的多樣性解釋了早期辯論中許多詞義混淆的現象,也對於之前未能成功解決的遊戲敘事的問題提出了一個良好的理論性的理解。這種模型分析可以讓敘事和各種類型的遊戲結合起來,從而為遊戲研究和遊戲設計提供一個富有成果和啟發的視角。

什麼是敘事?

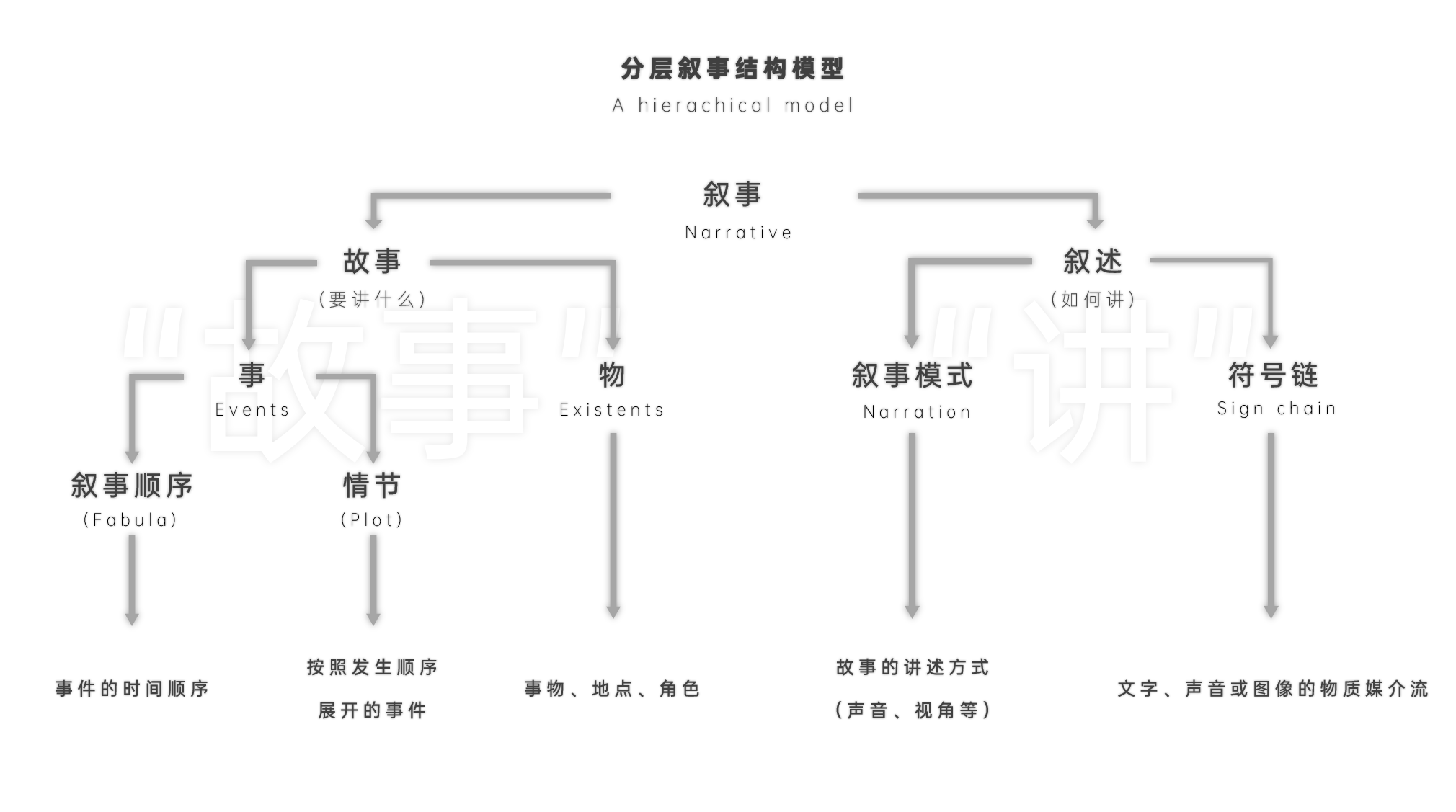

在這場辯論中(就目前已有的情況而言),有時會有人認為標準的敘事概念(the standard notion of narrative)已經過時。在描述遊戲的時候,標準敘事的概念已經顯得捉襟見肘,我們有必要去擴展其定義。敘事學家Marie-Laure Ryan曾經建議:敘事學有必要在其原有領域上擴展其定義(2006: 98)。諸如Jenkins等評論家認為遊戲中的敘事可以是空間的(spatial)、嵌入的(embedded)和湧現的(emergent)。這種把任何類型的敘事或著經歷過的情境與講故事結合的情況,就是我之前所說的敘事主義(Aarseth 2004,另見 Aarseth 1997:94 和 Juul 2001)。如果某個或者說任何有趣的體驗在遊戲裡都是“湧現敘事”,那這些故事的結局在哪裡?為什麼要把這種概念限制在基於遊戲的情況下?在某種程度上,我們有很難把敘事和世俗生活體驗區分開,那時候我們不妨放棄討論。或者我們參考現有的敘事學,看看當我們審視遊戲的時候,關於什麼是敘事的標準定義是否仍然有用。這是一個基於20世紀經典敘事學的模型,它描述了創作者表達其構成要素[23]:

[23]【作者】我選擇將情節放在故事這邊而不是敘述,這可能會有一些爭議。原因在於我比較認同一點:故事之所以為故事,是取決於故事內的事件發生順序。《俄狄浦斯王》或者《血字的研究》如果用其他的敘事順序去閱讀,那麼將會是截然不同的故事。不過沒關係,這不影響接下來我們的理論論證,之後的敘述不依賴於這種敘事學立場。

對於遊戲而言(或者說即使是對於現實生活也是如此),我們對世界的認知模式也是由四種元素構成的:事、物、地、人。在遊戲或者是敘事中,這四種元素按照一定的順序排列,這是敘事學所規定的一種共同的基礎,可以用來描述兩個範疇之間的關係。此外,弄清楚故事中是什麼讓故事之所以成為一個特定故事,這個概念也有助於解決我們的問題。而關於核心事件和輔助事件(或者說叫做構成事件和補充事件,cf. Chatman 1978: 53-6)。核心事件可以讓我們認知到故事,拿走核心,故事就變味兒了。如果狼不吃小紅帽和她祖母,這個故事就不是小紅帽,吃人事件是整個故事的核心事件;達達尼昂[24]必須和三個火槍手交朋友,否則這個故事就不是我們在大仲馬小說中看到的故事了。

輔助事件是一些可以被替換掉或者直接移出故事的事件,雖然看似沒那麼重要,但是輔助事件構成了敘述(discourse)[25],一旦輔助事件改變了,敘述也就相對應改變了。小紅帽也可以在樹林裡逗留一會兒,摘摘花兒,但是這種敘述不會影響整個故事,也不會影響讀者對於童話故事渲染的接受度。俄狄浦斯也可以和他母親/妻子吃個飯,也可以不吃,但不管怎麼敘述,都不會改變我們對於《俄狄浦斯王》的劇情故事的辨識和認知。核心事件和輔助事件,這兩個概念可以讓我們分清楚遊戲中的事件構成,包括一些潛在的故事線。

[24]【譯者】達達尼昂:法國國王路易十四的火槍隊隊長。法國畫家加蒂安·德·庫爾蒂·德·桑德拉將其生平小說化。大仲馬據此基礎又創作比賽中獲得了冠軍《達達尼昂浪漫三部曲》,其中的《三個火槍手》最為知名。(摘自維基百科《達達尼昂》)。

[25]【譯者】敘述:原文discourse。指書面和口頭的交流,在語義學裡是對話形式、語境概念的整合。

世界

遊戲世界是明確邊界的物理或偽物理(pseudo-physical)的結構,這種邊界可以用幾何學(geometry)或拓撲學(topology)來描述。遊戲世界和虛構世界(fictional worlds)是截然不同的,其不同之處在於遊戲世界是可以測量的(measurable),可以由獨立地由主體來探索和擴展。而遊戲世界是依託於計算機程序運行而客觀存在的,而虛構世界是需要依靠想象力去構建的。

而對於遊戲而言,遊戲中實際上存在兩種世界:可玩世界(the ludic)和不可玩外界(the extra-ludic)[26],亦即遊玩的空間和不可玩的演出空間。在某些遊戲裡,大部分的空間都是不可玩外界,這些不可玩外界由一些遊戲中預設好的運動路徑(trajectories)和包裹其上的靜態場景(static scenery)構成。而其他一些遊戲裡,比如說國際象棋,整個世界都是可玩世界。

[26]【譯者】可玩世界和不可玩外界:原文the ludic、the extra-ludic。Ludic是ludo 的變形詞,在原文中是強調一個世界的可玩性。作者在這裡開始明確劃分遊戲和非遊戲的邊界,遊戲是可玩的,而非遊戲是不可玩的,可玩世界和不可玩外界的複合體共同構成了我們常規意義上認知到的遊戲(在作者的口吻中即是一種娛樂軟件或者說現實模擬)

在我之前的一篇文章裡(Aarseth 2005),我嘗試從任務結構的角度來解釋類似故事的遊戲。不同的遊戲,其設計的玩法策略也是不同的,而設計者也可以通過玩法策略來向玩家傳達故事。我使用了可玩世界作為切入點來解釋了這些遊戲是“如何用策略傳達故事”的。我列舉了三種主要的場景結構:線性場景(the linear corridor)(比如《Half- Life》)、中心化輻射式場景(the multicursal or hub-shaped labyrinth)[27](比如《KOTOR》《Far Cry 2》)、開放世界(the open world)(比如《Oblivion》《WoW》)。如果我們再加兩個:單場景遊戲和網狀場景(separate hub from multicourse)。而我們還可以把這五種場景組合成為更復雜的世界結構,比如一個線性的開始,中間一個開放世界,結尾進入另一個線性的場景。典型的例子是《Oblivion》好《Fallout 3》。此外,遊戲還可以包括一個範圍不大的、有著開放世界規則的迷宮或者地牢,比如《WoW》的副本。

[27]【譯者】多線並行輻射式場景:原文the multicursal or hub-shaped labyrinth。原文意為一種具有中心區域,多個場景線平行發展的場景形態。這種結構類似輪輻,所以我在此將其翻譯為多線並行輻射式場景。

對象

遊戲中的對象可以根據其延展性(malleability)進行分類:

- 靜態的,不可交互的(static, non-interactable)

- 靜態的,可使用的(Static, usable)

- 可破壞的(Destructible)(例如RTS中的建築)

- 可修改的(Changeable)(例如《Resident Evil 4》中的武器)

- 可創造的(Creatable)(例如《World of Warcraft》中的裝備)

- 可發明的(Inventible)(例如《Spore》中的生物,《Minecraft》中的計算機)

同一個遊戲可以包含所有這些類別,當然大多數遊戲也不會只包含一種類型。這種機制非常重要,因為對象的延展性決定了玩家主體意志的表達水平:一個遊戲如果在創造和魔改上給予了玩家極大的自由度,那麼它在敘事上的控制力就會大大削弱。

角色

在世界之後,角色算是跨媒介產品製作時的最重要元素。遊戲中的角色往往是從其他媒介中導入遊戲的,而且往往也伴隨著其對於玩家控制的反饋程度。角色的主體性可以分為3個級別:

- 純機器(Bots):沒有任何個性、個人身份(《Half-Life 2》的metrocops)

- 淺角色(Shallow characters):有名字和個人外觀,以及些許的個性

- 深角色(Deep characters)(《Façade》中的Trip 和Grace)

在E. M. Forster的經典著作Aspects of the Novel (1927)中,明確區分了剛才提到的後兩中角色:扁平人物(flat characters)(不管發生什麼都沒有太大變化的角色)和飽滿人物(round ones)(隨著故事發展會產生變化的人物)。和對象一樣,同一個遊戲可以包含各種類別的人物,而且與前文提到的延展性也可以相互關聯。此外,角色的豐富性也是製作者體現自身創作主體性的重要工具。

事件

事件可以根據核心事件和輔助事件的狀態和呈現來界定:

- 情節完全被限定(Ploted)

- 動態輔助事件(dynamic satellites)(具有可玩性的故事)

- 動態核心事件(dynamic kernels)(平行主線任務遊戲)

- 無核心事件(no kernels)(純遊戲)

可以影響核心事件的選擇但卻不影響輔助事件的作品通常是非線性故事(超文本小說)而非遊戲。事件的限制等級也是可變的,有時設計師會在一些自由度很高的遊戲裡,通過傳統的敘述方式來傳達劇情元素。一個典型的例子就是《Half-Life 2》,當Gordon Freeman通過軌道穿過場景時,或者和一些NPC對話的期間被限定在封閉的房間中,都是如此表現。

變量模型

在描述了這麼久四個維度的變量之後,現在終於可以把它們放在一個模型中了:

以幾個遊戲為例,把它們代入到四維變量模型中:

如圖所示,圖表上的走勢似乎在表明,在遊戲中講故事最重要的維度往往是主體/角色。這表明最有效的“遊戲-敘事”內容創作是聚焦角色創作上,使角色形象更加豐富、深刻、有趣。

還值得注意的是,前兩個維度,世界和對象,並沒有表達太多的玩家主體性,而後兩個維度又沒有表達太多的設計師主體性。因此,我們可以看到,後兩個維度是敘事相關的,前兩個維度是在描述遊戲世界的本體方面的屬性,而不是世界和對象固有的敘事屬性。世界結構的拓撲變化(topological variation)對於敘事來說是沒有必然性的,對於遊戲對象的可延展程度也是一樣的。而在遊戲裡,剔除玩家的主體性也不是衡量敘事性的標準,即使主體性和故事創作兼容。這也說明了現行世界並不比開放世界更具有敘事性,或者說限制玩家主體性的遊戲就必然比其他做法更具有敘事性。這僅僅意味著現行世界、靜態的、對象系統,這些東西對於“遊戲-敘事”造成的挑戰更少而已。

結論

檢測一個模型的可行性的最好的辦法就是導入新數據,來看其是否能夠適用。最近的兩個高度相關的例子是《Heavy Rain》和《Dragon Age: Origins》。它們在遊戲對象和世界結構方面都不盡相同,而在人物塑造方面卻頗為相似,它們都具有是深刻而有趣的角色形象。《Dragon Age: Origins》還運用了動態核心事件的設計方法,而《Heavy Rain》則用了可玩性更強的故事結構。二者都在人物塑造方面付出了相當多的努力,這兩個事例都沒有表明文中所提出的模型需要修正。

“遊戲-敘事”的性質是複雜多樣的,而且也有一些基本的本體論維度來描述描述這種多樣性和複雜性。這個模型暫時沒有考慮到遊戲-敘事的“內容(content)”方面:比如情感、主題、風格等等。但它還是可以用來分析和建議設計決策,即是它的主要目的是描述性,而非規範性的。毫無疑問,我們還可以在未來加入更多、更細緻的維度來區分和分析遊戲,而且本文提到的四個維度,也很有可能會被其他更有解釋力的維度所取代。

敘事理論在理解和描述遊戲-敘事的變量上的價值是不可否認且深刻的。曾經一度轟轟烈烈但是卻在理論上有薄弱之處的討論,諸如:

- 遊戲是不是一種敘事

- 敘事理論是否該應用到娛樂軟件上

之類的討論,是該歇一歇了。而我希望表達的是:“遊戲”作為一種敘事媒介是一種錯誤的術語表達,與之相對的則是“遊戲-敘事”的結構,而且對於此敘事理論是非常有必要的。

作者引用

[1] Aarseth, Espen (1997): Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore and London: Johns Hopkins UP.

[2] Aarseth, Espen (2004): “Genre Trouble: Narrativism and the Art of Simulation” in Pat Harrigan and Noah Wardrip-Fruin (eds.) First Person. MIT Press, 45-55.

[3] Aarseth, Espen (2005): “From Hunt the Wumpus to EverQuest: Introduction to Quest Theory” in Proceedings, Entertainment Computing - ICEC 2005: 4th International Conference, Sanda, Japan, September 19-21, 2005. Lecture Notes in Computer Science, Springer 2005, pp 496-506.

[4] Chatman, Seymour (1978): Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Itacha and London: Cornell University Press.

[5] Eskelinen, Markku (2001): “The Gaming Situation” in Game Studies (1,1)

[6] Forster, E. M. (1927[1956]): Aspects of the Novel. Mariner Books.

[7] Frasca, Gonzalo (1999): “Ludology meets Narratology:Similitude and differences between (video)games and narrative.” http://www.ludology.org/articles/ludology.htm

[8] Jenkins, Henry (2001/4): “Game Design as Narrative Architecture.” http://web.mit.edu/cms/People/henry3/games&narrative.html

[9] Juul, Jesper (1999): A Clash between Game and Narrative. Master’s Thesis. Available from http://Jesperjuul.net

[10] Juul, Jesper (2001): “Games telling stories?” in Game Studies (1,1)

[11] Murray, Janet (2004): “From game-story to cyberdrama”, in Harrigan and Wardrip-Fruin: First Person. MIT Press.

[12] Niesz, Anthony J. and Norman N. Holland (1984): "Interac[1]tive Fiction" in Critical Inquiry Volume 11, Number 1, 110-129.

[13] Ryan, Marie Laure (2006): Avatars of Story. Minneap[1]olis/London: University of Minnesota press.

[14] Wittgenstein, Ludwig (1953 [2001]). Philosophical Investi[1]gations. Oxford: Blackwell Publishing