本文原载于《信睿周报》第30期,经授权转载

本文作者、策展人陈旻和另一位策展人张业鸿以狼、猞猁和蚁群三种动物暗喻网络社会人际交往的三种原型,探讨了现代个体在网络社会中的种种境遇。展览分为“信息高速公路上的荒原狼”“猞猁安全岛”和“蚁群游戏厅”三个部分,分别探索了20世纪90年代互联网发轫时期到智能终端时代的技术兴衰、个体生存和集群智能等变化。 在本文中,作者结合部分展览作品,按展览单元顺序阐述了展览的结构和叙事思路,探索游戏和艺术结合的可能性。

“游戏社会:狼、猞猁和蚁群”的策展叙事发端于笔者在家中找到的一本1995年出版的《未来之路》(The Road Ahead),作者是比尔·盖茨。把叙事的时钟拨回上个世纪末,是为了在信息社会与个体状况关系发展阶段的关键回忆中寻找我们今天赖以生存的网络世界发生剧变的那些临界点。在那个时代,比尔的书在国内带动了一股下海经商的热潮,而笔者父亲的家用卫星天线公司便是其中一朵浪花。在父亲公司的机房,笔者第一次看到了港台综艺节目,尽管回忆中的画面在今天看来已是见怪不怪:在金碧辉煌的舞台背景中,有一场竞赛在进行,规则是不借助任何工具,仅用身体抱起尽可能多的金币,从舞台的一端走到另一端。在扭曲的游戏中,直立的人变成了黄金裹身却狼狈不堪的四足动物。

动物是人类的镜子,我们在对动物的凝视中发现自己。和大多数动物一样,除了角力、追逐、模仿、戏弄等哺育下一代的成长游戏,我们还有在纯粹的玩和娱乐中保持与其他个体沟通情感的欲望。人类保留了游戏的本性,却把游戏规则变成其行为的界限。谁把自己当成玩家,就必须遵守游戏规则框定的行为模式。不幸的是,规则也限制了我们的想象力和自由。

《未来之路》的封面引发了笔者对某种具有现代性特征的动物的联想——比尔·盖茨站在一条笔直通往地平线的公路上,双手插兜,微微侧身面向安妮·莱博维茨(Annie Leibovitz)的镜头咧嘴笑着。公路被一片无人之地包围着,周遭没有任何行人或交通工具的影子,地面上也没有车轨的痕迹,也许只有荒原狼才能到达此地。在那个时间和地点,比尔为我们指出了“未来之路”的方向。

1995年也是知识共享社群波特兰模式知识库(Portland Pattern Repository)诞生的年代。相比起荒原狼一般的比尔,其创始人沃德·坎宁安(Ward Cunningham)更像一名雕塑艺术家。在他的眼中,因特网(Internet)的未来无法被预测,它是不断变化、充满意外的。波特兰模式知识库以集体代码所有权的方式重构了协商的工具,在往复的揉捏和塑形中“想象”系统的形状。从中,坎宁安孕育出了面向社群的协作平台维基(wiki)的几大理念:开放(Open)、递增(Incremental)、普遍(Universal)、明显(Observable)和汇聚(Convergent)。

同年,这条信息高速公路跨越了太平洋,从中国古代神话传说描绘的“环绕陆地的海洋”中升起,化身为“瀛海威时空”(info highway的谐音)——中国第一家互联网服务商。其创始人张树新在中关村的十字路口竖起了一块大广告牌,向每个过路人提问——“中国人离信息高速公路还有多远?”答案就在北边1500米处一座对普通百姓开放的网络冲浪体验馆。这一年,北京的环城高速公路刚刚通车。由此,一批批“荒原狼”走上了不归路,高唱着“英特纳雄耐尔(international的谐音)一定要实现,因特网已经实现”。

张文心,《瀛海威2020》,动画影像。展览现场©现代汽车文化中心

张文心的动画影像《瀛海威2020》就是对早期中文互联网空间的一次冥想式回访,所去往的正是“瀛海威”这座虚拟城市的废墟——昔日热闹非凡的“主持人广场”“时空超市”“翰林书院”“新闻夜总会”和“软件过山车”等如今只剩下些许供人凭吊的“赛博残碑”。在影像中,用户wolf404回忆起第一次坐在网络聊天室里向用户Lynx1136发出问候的时刻,对话跳入时空的缝隙中,落入一座路标的坟场。每一个路标都曾是一条规则,都曾导向一条前途未知的道路,坟场的地下沸腾着永恒的海洋。一条灯火通明的高速公路从闪烁着宝石绿色光芒的神话之海中升起,一匹披着黄白皮毛的狼在空无一人的马路上独自奔跑。在道路的尽头,狼纵身跃入了孕育着技术理想主义的子宫之海。

25年后,我们每个人都站在这条信息高速公路上,但每个人都变成了荒原狼。比尔的“预言”一条条成为现实:电子商务/政务、视频会议、智能手机(袖珍终端)、智能导航、云存储、网上购物、网络教育、物联网……同时,他所担忧的无处不在的摄像头和个人隐私问题,以及信息不平等导致社会差距加大等问题愈发严重。这条通往无限的道路理应让万物汇聚,但为什么我们与这世界的连接并不比因特网之前的时代更多?我们是在什么时候,一次又一次地,错过了高速公路的出口?

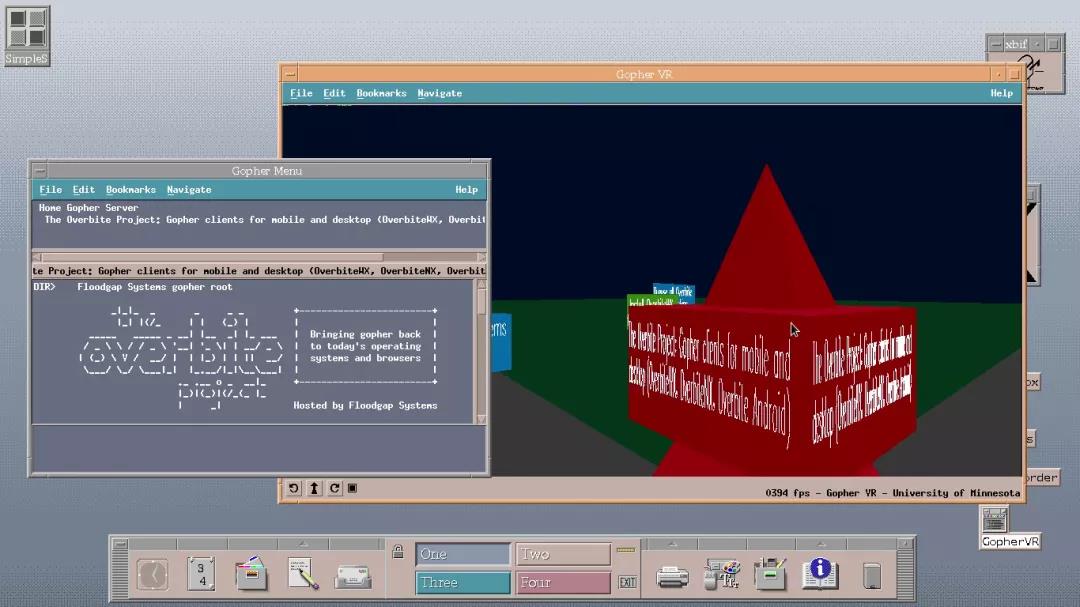

数字媒体研究者周蓬岸的作品《1997:通用桌面探险》源自这段旅程的开端时代,同时构成了展览非线性叙事的首和尾。

周蓬岸,《1997:通用桌面探险》,影像静帧。©周蓬岸

在艺术家看来,我们今天生活中的所有数字平台都并非唯一的选择,而是在各种历史因素共同作用下形成的一种技术要素的组合。艺术家选择的开源和自由软件在跳出当下主流技术框架的同时,再现了各种替代性系统的界面形态和网络逻辑。在因特网前历史堆积的这座路标坟场中考古,寻找开发者先驱们留下的交错轨迹,我们是否能想象出一座乌托邦之城?

荒原狼的行旅延续了二十多年,信息高速公路两旁的荒原上陆续出现了一些城镇的影子,那便是猞猁的孤岛。猞猁是自然界最孤独的漫步者,它们在交配季节长途跋涉,只为找到另一半。猞猁的社会联系仅限于在最短时间内(个把月的求偶、交配和哺乳期)组建最小型的直系家庭,它们一生中大部分时间都在寻找配偶和打发无聊中度过。

另一位策展人张业鸿曾说,成长于网络空间的他更能理解猞猁这种动物的习性。在我们的想象中,进入智能手机时代的猞猁似乎变成了最令人生厌的独居动物:因为疏于外出,其器官发生了退化,甚至连躯体都突变成了一根食指的模样,在发光的手机屏幕上重复着点击、滑动和敲打的动作。

这些猞猁式玩家也将暴力和欺骗带到了网络空间。赵邦的《我也只有在夜里需要你》再现了一次猞猁式的情感追逐体验。艺术家在社交网站“豆瓣”注册了一个女性ID,创造了一个拥有完整性格背景的虚拟女性角色。随后他在“求勾搭”小组中发帖,和网友聊了三个晚上。作品再现了这位非真实角色的真实生活场景,艺术家采集了“她”所引发的种种欲擒故纵的语言游戏和“她”种下的欲望果实,并将展览空间装点为一间爱情游戏战利品的陈列室。

赵邦,《我也只有在夜里需要你》,艺术家书(artist's book)、单频影像、数字喷绘、现成品装置。展览现场©现代汽车文化中心

美国女权主义艺术家安吉拉· 瓦施蔻(Angela Washko)的《游戏:游戏》(The Game :The Game )则以电子游戏的方式模拟了现实生活中的两性社交游戏。玩家可以通过这款约会模拟器模拟六位“搭讪达人”(Pick-up Artist,缩写为PUA)带来的挑战。这些“情感杀手”试图用他们从书和视频中获取的技巧来引诱玩家。玩家将在游戏过程中体验到规则的现实性:若要通关,获得“约会”体验,就必须应对并接受PUA的挑战,迎来唯一的“背叛”结局;若拒绝挑战,游戏则会结束。

这就是法国哲学家利奥塔尔(Jean-François Lyotard)曾经提过的后现代社会的游戏规则:一个封闭的系统将以剥夺其游戏参与权的方式威胁那些可能会改变共识规则的对象。

安吉拉 · 瓦施蔻,《游戏:游戏》,电子游戏。©Angela Washko

我们的世界正是一场大型游戏,它囊括了各种类型的游戏,大至奥林匹克运动会和资本市场,小至电子游戏,都以维特根斯坦意义上的“家族相似性”的方式构成了世界的游戏。公平和竞争是这场游戏塑造的真实的假象。所有游戏的背后都隐藏着相同的规则:参与游戏意味着必须遵守规则。

在世界游戏中,我们必须辨识出两种不同类型的玩家:游戏规则的执行者和制定者,只有后者才是必然的赢家,规则就是他所许下的承诺和谎言。而选择红药丸还是蓝药丸(编者注:此处借用了电影《黑客帝国》的桥段,片中主角若选择服下红药丸,意味着回到现实,选择蓝药丸则意味着继续留在虚拟世界中),是否有助于我们看清规则制定者的真身?旅法艺术家姚清妹对所谓的二元选择质问:在泾渭分明的竞技场中,双色视觉生物能否想象出一个四色视觉者的世界?在她设置的舞台中,红蓝阵营的二元对抗游戏、“政客魔术师”的哑剧表演和数位“演员-候选人”同台竞技的“投票亭”描述了当代西方竞选规则的困境——选择的权利在政治游戏的剧场里被重复、消耗,逐渐磨去了意义。

规则是身为世界游戏玩家的我们的桎梏,也是我们的工具。我们理应看到游戏世界中边界的存在,也不能忘记规则之前亦存在着一个“自由游戏”(fiel spiel,取自雅克·朗西埃对席勒和康德所创造的这个词汇的再阐释)的世界。只有包含真正的沟通机制且暗藏颠覆性的游戏行为,才能在社会关联(而非社交关系)中发展出一些新的结构和别样的可能。

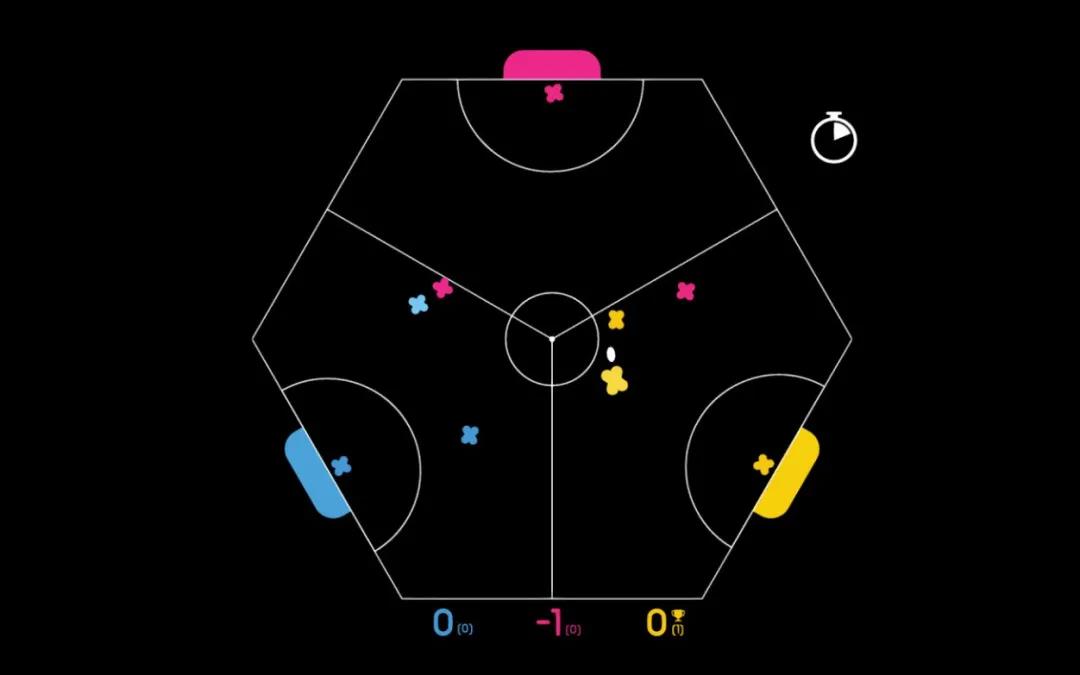

为了超越僵化的二元冲突,对黑格尔-马克思二元对立辩证法进行反思,丹麦情境主义艺术家阿斯格·约恩(Asger Jorn)创建了一种名为“三重奏”(Triolectics)的概念模型。为了阐释他的理念,约恩发明了“三边足球”(Three Sided Football),在传统足球比赛中引入了第三方对抗队伍。美国独立游戏创作者软工业(Molleindustria)设计了三边足球的电子桌游版本,不仅赛局必须由三个玩家操控才能启动,游戏机制也发生了改变。2009年10月,在里昂当代艺术双年展的Veduta项目中,法国艺术小组鹿角(Piedla biche)组织了一场真人三边足球比赛,展示了把职业足球运动员转化为艺术作品生产者的可能性。艺术家为已然固化的规则引入的,正是一种不可计算的品质,让“人生游戏”的赛局不再只有竞争和冲突,而是充溢着更纯粹的流动性和偶然性。

软工业,《三边足球街机》,电子游戏。©Molleindustria

在动物世界里,蚂蚁与狼和猞猁不同,永远以复数形态出现。虽然其个体行为简单,整体却能做出智能行为,比如在不同环境中通过最短路径追溯到食物源头。这种集群智能(swarm intelligence)建立在复杂的组织架构和包含多样性及正反馈的行为规则的基础上。蚁群天生懂得应用各种游戏来探索世界的运作规则。

群体总是存在着两面性,蜂群和蚁群是乌合之众还是智能集群,这全然取决于我们从哪个视角观看。陈欣、黄钰文的《涌现》和韩国组合循环故事(Loopntale)的《隐藏礼仪》(Hidden Protocol)从不同角度反思人机时代的智能机制,即智能并不依赖于一个原则或单一的机制,而是来自不同参与者之间的相互作用。群体蕴含着无尽的潜力,问题在于我们如何组织集群,挖掘群体中的智能和力量。而游戏与协作正是缔造社会关联的一条纽带。

陈欣、黄钰文,《涌现》,体感互动装置。©陈欣、黄钰文

规则之外,我们还有什么?也许我们与世界“交织”的真正方式,应是现象学意义上的体验。对游戏(play)和游戏/竞赛(game)行为及媒介的思辨贯穿了本次展览的始末,电子游戏把抽象的世界游戏转化为可感的数码物实体,而艺术体验则是通往自由游戏的唯一路径。这种体验又包含了多重的架构:艺术家在游戏中“反馈”自己的游戏经验,对游戏规则和媒介进行转译和批判;同时,作品的交互界面和展示空间(比如美术馆)作为受众与作品之间的中介(agent),成为感知(aesthetic)体验的发生场所。

游戏-艺术就是这样一种实践:对规则进行引用、阐释和迭代,通过光、图像、声音及交互界面(这些也是电子游戏的元素)在虚拟/现实世界之间进行信息的输出/输入,最终在玩家/受众身上激发出特定的感知和体验。重新发明集体游戏,便是我们再次创造共同语言的时刻。