本文原載於《信睿週報》第30期,經授權轉載

本文作者、策展人陳旻和另一位策展人張業鴻以狼、猞猁和蟻群三種動物暗喻網絡社會人際交往的三種原型,探討了現代個體在網絡社會中的種種境遇。展覽分為“信息高速公路上的荒原狼”“猞猁安全島”和“蟻群遊戲廳”三個部分,分別探索了20世紀90年代互聯網發軔時期到智能終端時代的技術興衰、個體生存和集群智能等變化。 在本文中,作者結合部分展覽作品,按展覽單元順序闡述了展覽的結構和敘事思路,探索遊戲和藝術結合的可能性。

“遊戲社會:狼、猞猁和蟻群”的策展敘事發端於筆者在家中找到的一本1995年出版的《未來之路》(The Road Ahead),作者是比爾·蓋茨。把敘事的時鐘撥回上個世紀末,是為了在信息社會與個體狀況關係發展階段的關鍵回憶中尋找我們今天賴以生存的網絡世界發生劇變的那些臨界點。在那個時代,比爾的書在國內帶動了一股下海經商的熱潮,而筆者父親的家用衛星天線公司便是其中一朵浪花。在父親公司的機房,筆者第一次看到了港臺綜藝節目,儘管回憶中的畫面在今天看來已是見怪不怪:在金碧輝煌的舞臺背景中,有一場競賽在進行,規則是不借助任何工具,僅用身體抱起儘可能多的金幣,從舞臺的一端走到另一端。在扭曲的遊戲中,直立的人變成了黃金裹身卻狼狽不堪的四足動物。

動物是人類的鏡子,我們在對動物的凝視中發現自己。和大多數動物一樣,除了角力、追逐、模仿、戲弄等哺育下一代的成長遊戲,我們還有在純粹的玩和娛樂中保持與其他個體溝通情感的慾望。人類保留了遊戲的本性,卻把遊戲規則變成其行為的界限。誰把自己當成玩家,就必須遵守遊戲規則框定的行為模式。不幸的是,規則也限制了我們的想象力和自由。

《未來之路》的封面引發了筆者對某種具有現代性特徵的動物的聯想——比爾·蓋茨站在一條筆直通往地平線的公路上,雙手插兜,微微側身面向安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)的鏡頭咧嘴笑著。公路被一片無人之地包圍著,周遭沒有任何行人或交通工具的影子,地面上也沒有車軌的痕跡,也許只有荒原狼才能到達此地。在那個時間和地點,比爾為我們指出了“未來之路”的方向。

1995年也是知識共享社群波特蘭模式知識庫(Portland Pattern Repository)誕生的年代。相比起荒原狼一般的比爾,其創始人沃德·坎寧安(Ward Cunningham)更像一名雕塑藝術家。在他的眼中,因特網(Internet)的未來無法被預測,它是不斷變化、充滿意外的。波特蘭模式知識庫以集體代碼所有權的方式重構了協商的工具,在往復的揉捏和塑形中“想象”系統的形狀。從中,坎寧安孕育出了面向社群的協作平臺維基(wiki)的幾大理念:開放(Open)、遞增(Incremental)、普遍(Universal)、明顯(Observable)和匯聚(Convergent)。

同年,這條信息高速公路跨越了太平洋,從中國古代神話傳說描繪的“環繞陸地的海洋”中升起,化身為“瀛海威時空”(info highway的諧音)——中國第一家互聯網服務商。其創始人張樹新在中關村的十字路口豎起了一塊大廣告牌,向每個過路人提問——“中國人離信息高速公路還有多遠?”答案就在北邊1500米處一座對普通百姓開放的網絡衝浪體驗館。這一年,北京的環城高速公路剛剛通車。由此,一批批“荒原狼”走上了不歸路,高唱著“英特納雄耐爾(international的諧音)一定要實現,因特網已經實現”。

張文心,《瀛海威2020》,動畫影像。展覽現場©現代汽車文化中心

張文心的動畫影像《瀛海威2020》就是對早期中文互聯網空間的一次冥想式回訪,所去往的正是“瀛海威”這座虛擬城市的廢墟——昔日熱鬧非凡的“主持人廣場”“時空超市”“翰林書院”“新聞夜總會”和“軟件過山車”等如今只剩下些許供人憑弔的“賽博殘碑”。在影像中,用戶wolf404回憶起第一次坐在網絡聊天室裡向用戶Lynx1136發出問候的時刻,對話跳入時空的縫隙中,落入一座路標的墳場。每一個路標都曾是一條規則,都曾導向一條前途未知的道路,墳場的地下沸騰著永恆的海洋。一條燈火通明的高速公路從閃爍著寶石綠色光芒的神話之海中升起,一匹披著黃白皮毛的狼在空無一人的馬路上獨自奔跑。在道路的盡頭,狼縱身躍入了孕育著技術理想主義的子宮之海。

25年後,我們每個人都站在這條信息高速公路上,但每個人都變成了荒原狼。比爾的“預言”一條條成為現實:電子商務/政務、視頻會議、智能手機(袖珍終端)、智能導航、雲存儲、網上購物、網絡教育、物聯網……同時,他所擔憂的無處不在的攝像頭和個人隱私問題,以及信息不平等導致社會差距加大等問題愈發嚴重。這條通往無限的道路理應讓萬物匯聚,但為什麼我們與這世界的連接並不比因特網之前的時代更多?我們是在什麼時候,一次又一次地,錯過了高速公路的出口?

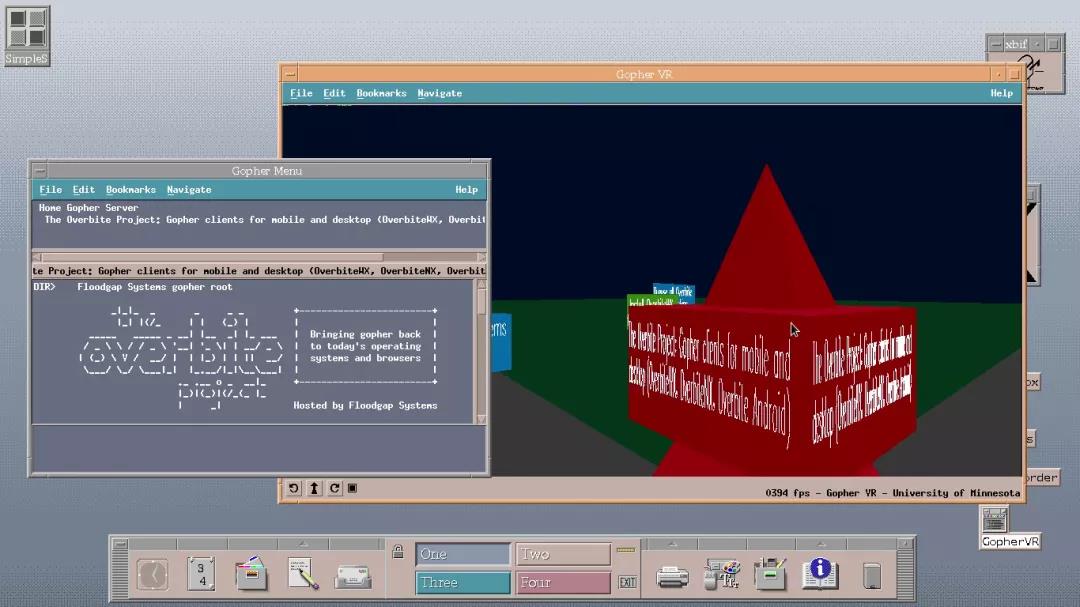

數字媒體研究者周蓬岸的作品《1997:通用桌面探險》源自這段旅程的開端時代,同時構成了展覽非線性敘事的首和尾。

周蓬岸,《1997:通用桌面探險》,影像靜幀。©周蓬岸

在藝術家看來,我們今天生活中的所有數字平臺都並非唯一的選擇,而是在各種歷史因素共同作用下形成的一種技術要素的組合。藝術家選擇的開源和自由軟件在跳出當下主流技術框架的同時,再現了各種替代性系統的界面形態和網絡邏輯。在因特網前歷史堆積的這座路標墳場中考古,尋找開發者先驅們留下的交錯軌跡,我們是否能想象出一座烏托邦之城?

荒原狼的行旅延續了二十多年,信息高速公路兩旁的荒原上陸續出現了一些城鎮的影子,那便是猞猁的孤島。猞猁是自然界最孤獨的漫步者,它們在交配季節長途跋涉,只為找到另一半。猞猁的社會聯繫僅限於在最短時間內(個把月的求偶、交配和哺乳期)組建最小型的直系家庭,它們一生中大部分時間都在尋找配偶和打發無聊中度過。

另一位策展人張業鴻曾說,成長於網絡空間的他更能理解猞猁這種動物的習性。在我們的想象中,進入智能手機時代的猞猁似乎變成了最令人生厭的獨居動物:因為疏於外出,其器官發生了退化,甚至連軀體都突變成了一根食指的模樣,在發光的手機屏幕上重複著點擊、滑動和敲打的動作。

這些猞猁式玩家也將暴力和欺騙帶到了網絡空間。趙邦的《我也只有在夜裡需要你》再現了一次猞猁式的情感追逐體驗。藝術家在社交網站“豆瓣”註冊了一個女性ID,創造了一個擁有完整性格背景的虛擬女性角色。隨後他在“求勾搭”小組中發帖,和網友聊了三個晚上。作品再現了這位非真實角色的真實生活場景,藝術家採集了“她”所引發的種種欲擒故縱的語言遊戲和“她”種下的慾望果實,並將展覽空間裝點為一間愛情遊戲戰利品的陳列室。

趙邦,《我也只有在夜裡需要你》,藝術家書(artist's book)、單頻影像、數字噴繪、現成品裝置。展覽現場©現代汽車文化中心

美國女權主義藝術家安吉拉· 瓦施蔻(Angela Washko)的《遊戲:遊戲》(The Game :The Game )則以電子遊戲的方式模擬了現實生活中的兩性社交遊戲。玩家可以通過這款約會模擬器模擬六位“搭訕達人”(Pick-up Artist,縮寫為PUA)帶來的挑戰。這些“情感殺手”試圖用他們從書和視頻中獲取的技巧來引誘玩家。玩家將在遊戲過程中體驗到規則的現實性:若要通關,獲得“約會”體驗,就必須應對並接受PUA的挑戰,迎來唯一的“背叛”結局;若拒絕挑戰,遊戲則會結束。

這就是法國哲學家利奧塔爾(Jean-François Lyotard)曾經提過的後現代社會的遊戲規則:一個封閉的系統將以剝奪其遊戲參與權的方式威脅那些可能會改變共識規則的對象。

安吉拉 · 瓦施蔻,《遊戲:遊戲》,電子遊戲。©Angela Washko

我們的世界正是一場大型遊戲,它囊括了各種類型的遊戲,大至奧林匹克運動會和資本市場,小至電子遊戲,都以維特根斯坦意義上的“家族相似性”的方式構成了世界的遊戲。公平和競爭是這場遊戲塑造的真實的假象。所有遊戲的背後都隱藏著相同的規則:參與遊戲意味著必須遵守規則。

在世界遊戲中,我們必須辨識出兩種不同類型的玩家:遊戲規則的執行者和制定者,只有後者才是必然的贏家,規則就是他所許下的承諾和謊言。而選擇紅藥丸還是藍藥丸(編者注:此處借用了電影《黑客帝國》的橋段,片中主角若選擇服下紅藥丸,意味著回到現實,選擇藍藥丸則意味著繼續留在虛擬世界中),是否有助於我們看清規則制定者的真身?旅法藝術家姚清妹對所謂的二元選擇質問:在涇渭分明的競技場中,雙色視覺生物能否想象出一個四色視覺者的世界?在她設置的舞臺中,紅藍陣營的二元對抗遊戲、“政客魔術師”的啞劇表演和數位“演員-候選人”同臺競技的“投票亭”描述了當代西方競選規則的困境——選擇的權利在政治遊戲的劇場裡被重複、消耗,逐漸磨去了意義。

規則是身為世界遊戲玩家的我們的桎梏,也是我們的工具。我們理應看到遊戲世界中邊界的存在,也不能忘記規則之前亦存在著一個“自由遊戲”(fiel spiel,取自雅克·朗西埃對席勒和康德所創造的這個詞彙的再闡釋)的世界。只有包含真正的溝通機制且暗藏顛覆性的遊戲行為,才能在社會關聯(而非社交關係)中發展出一些新的結構和別樣的可能。

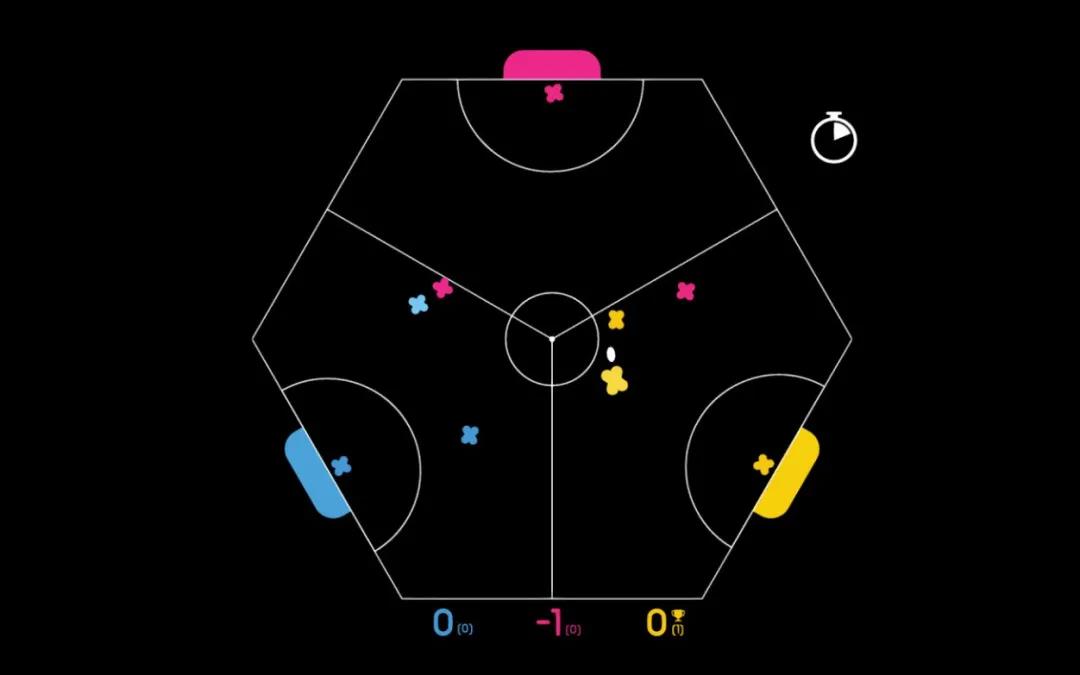

為了超越僵化的二元衝突,對黑格爾-馬克思二元對立辯證法進行反思,丹麥情境主義藝術家阿斯格·約恩(Asger Jorn)創建了一種名為“三重奏”(Triolectics)的概念模型。為了闡釋他的理念,約恩發明了“三邊足球”(Three Sided Football),在傳統足球比賽中引入了第三方對抗隊伍。美國獨立遊戲創作者軟工業(Molleindustria)設計了三邊足球的電子桌遊版本,不僅賽局必須由三個玩家操控才能啟動,遊戲機制也發生了改變。2009年10月,在里昂當代藝術雙年展的Veduta項目中,法國藝術小組鹿角(Piedla biche)組織了一場真人三邊足球比賽,展示了把職業足球運動員轉化為藝術作品生產者的可能性。藝術家為已然固化的規則引入的,正是一種不可計算的品質,讓“人生遊戲”的賽局不再只有競爭和衝突,而是充溢著更純粹的流動性和偶然性。

軟工業,《三邊足球街機》,電子遊戲。©Molleindustria

在動物世界裡,螞蟻與狼和猞猁不同,永遠以複數形態出現。雖然其個體行為簡單,整體卻能做出智能行為,比如在不同環境中通過最短路徑追溯到食物源頭。這種集群智能(swarm intelligence)建立在複雜的組織架構和包含多樣性及正反饋的行為規則的基礎上。蟻群天生懂得應用各種遊戲來探索世界的運作規則。

群體總是存在著兩面性,蜂群和蟻群是烏合之眾還是智能集群,這全然取決於我們從哪個視角觀看。陳欣、黃鈺文的《湧現》和韓國組合循環故事(Loopntale)的《隱藏禮儀》(Hidden Protocol)從不同角度反思人機時代的智能機制,即智能並不依賴於一個原則或單一的機制,而是來自不同參與者之間的相互作用。群體蘊含著無盡的潛力,問題在於我們如何組織集群,挖掘群體中的智能和力量。而遊戲與協作正是締造社會關聯的一條紐帶。

陳欣、黃鈺文,《湧現》,體感互動裝置。©陳欣、黃鈺文

規則之外,我們還有什麼?也許我們與世界“交織”的真正方式,應是現象學意義上的體驗。對遊戲(play)和遊戲/競賽(game)行為及媒介的思辨貫穿了本次展覽的始末,電子遊戲把抽象的世界遊戲轉化為可感的數碼物實體,而藝術體驗則是通往自由遊戲的唯一路徑。這種體驗又包含了多重的架構:藝術家在遊戲中“反饋”自己的遊戲經驗,對遊戲規則和媒介進行轉譯和批判;同時,作品的交互界面和展示空間(比如美術館)作為受眾與作品之間的中介(agent),成為感知(aesthetic)體驗的發生場所。

遊戲-藝術就是這樣一種實踐:對規則進行引用、闡釋和迭代,通過光、圖像、聲音及交互界面(這些也是電子遊戲的元素)在虛擬/現實世界之間進行信息的輸出/輸入,最終在玩家/受眾身上激發出特定的感知和體驗。重新發明集體遊戲,便是我們再次創造共同語言的時刻。