幾乎所有的幻想生物都起源於民俗傳統或宗教信仰。在茹毛飲血民智未開的時代,我們的祖先就已經把很多幻想生物編纂成故事或繪製成圖畫——對未知生物的恐懼是人類刻在遺傳基因上的本能,這種恐懼也激發了很多相關作品的創作。

而我們今天要討論的幻想生物,是遊戲玩家們都不會陌生的——“喪屍”(Zombie)。

各位玩家們,還請收下這份由銀河系製作的——喪屍世界新指南。

全文大致分為兩個部分。

一、後啟示錄——Zombie題材的誕生與興起

二、後末日設定的用戶心理需求剖析

一、後啟示錄——Zombie題材的誕生與興起

“喪屍”一詞的起源可以追溯到海地的巫毒教文化。根據巫毒教信仰,巫師可以通過神秘的儀式將死者復活,使其成為喪屍。近代西方人類學家在海地發現這種離奇信仰後,用文字和影像的形式記錄下來並傳回歐美,這便是喪屍概念的最初起源。

這與中國民俗故事裡的“殭屍”有異曲同工之處,但由於傳播工具的水平差別和文化生產力的差距,我們沒有先於西方人將這種民俗進行現代化的包裝和創作,失去了先聲奪人的機會。

最早的喪屍遊戲可以追溯到1984年英國開發商在Commodore 64平臺上推出的根據同名恐怖電影改編的《鬼玩人》(The Evil Dead),這款遊戲堪稱喪屍遊戲的始祖。而真正讓喪屍成為遊戲明星的,是日本遊戲廠商Capcom於1996年首次推出的單機遊戲《生化危機》(Resident Evil),講述主角在架空城市“浣熊市”與喪屍進行鬥爭的故事。

遊戲《生化危機6》海報。(圖源:遊戲《生化危機6》)

除了正傳作品,《生化危機》近年推出的衍生作品和重製版銷量表現和玩家人氣依然不俗。截止目前,生化危機系列遊戲的全球累計銷量已經超過了1.5億份。此外,遊戲改編的系列影視作品也十分受歡迎,節奏強感的配樂、爽快的打戲、強視覺刺激,讓其在商業上獲得巨大成功,全系列斬獲了超過12億美元票房。

生化危機遊戲和電影的成功大大增加了“生化危機”、“喪屍”等與生物汙染相關詞彙的傳播範圍,直至後來生化汙染造成人體變異逐漸成為了一種重要的恐怖類別。

喪屍題材的影視作品。(圖源:小紅書@賴皮蛇的寶藏影視庫)

2023年,IGN曾盤點「史上最佳喪屍類遊戲」TOP25,評選涵蓋射擊、生存恐怖、塔防、角色扮演等多個英雄類別。其中像《最後生還者》、《消逝的光芒》等遊戲的大名,相信大家都不會陌生。而近期宣佈即將發售的《昭和米國物語》,也是以“打喪屍”為核心玩法。

因此不管你喜歡還是不喜歡,喪屍類遊戲一直都在。為什麼文娛廠商都執著於“喪屍”題材?為什麼大家一邊恐懼一邊樂此不疲?

在回答這些問題之前,讓我們先來說一個最近出現的、和生化恐懼有關的新現象,這也是本次讓筆者重拾“喪屍”這個老話題的主要原因。

近年來,民眾於對生物病毒和末日威脅論的敏感度直線上升,不斷有人在社交媒體發佈“夢到未來爆發喪屍病毒”、“夢到末日”等話題。

與往常多為老年群體轉發營銷號威脅論的情況不同,這次針對新病毒信息進行討論和傳播的不乏年輕人,我們這裡不對新聞事件進行溯源,僅關注十分明顯的用戶情緒——恐慌與沮喪。

弗洛伊德提出了人類有兩種本能,一種是愛慾或者性本能,另一種則是“死亡本能“,死亡本能是一種把有機的生命帶回到無機物狀態的力量,是一種深淵誘惑,這能夠解釋為何人類的很多流行文化中總是有一種對“末日”的隱形期待。

在《超越快樂原則》一文中弗洛伊德還詳細解釋了:人類作為群體,對久遠“創傷”的集體性回應——這種回應帶有一定的“強迫性重複”機制,就像戰後的老兵總要不斷地在心理諮詢中回溯戰場上的創傷事件。

驚魂甫定的我們對“末日”的敘事可能有一種欲罷不能的執迷。

假如簡單回顧第一波末日喪屍題材作品流行的小高潮,我們將發現很多大作和時代背景密切相關:

美蘇冷戰時期,人們處於核戰爭剛結束的陰雲中,於是創作者帶來了《輻射》和《地鐵》系列核威脅主題遊戲。

9·11事件中,雙子塔的倒塌和五角大樓的衝撞,將“好萊塢式”末世拉到楚門的另一面,打開“殭屍末日”時代的潘多拉魔盒:2002年根據遊戲改編的《生化危機》上映,之後《活死人黎明》《我是傳奇》等電影在銀幕上大放異彩。

遊戲《輻射4》畫面截圖

二、後末日設定的用戶心理需求剖析

在進行新的作品腦洞創作之前,我們不妨先剖析市面上常見關於後末日背景文娛作品的設定,看看它們是如何通過人造災難傳遞各種情緒體驗的。

1.美麗新世界:失序

遊戲通過設計一個與現實具有強烈反差感的世界,首先給玩家帶來視覺上的刺激,如《地鐵系列》《潛行者》系列經典的廢土後現代朋克風格的建築和道具:生鏽的機械、長滿苔蘚植物的辦公大樓、櫃子裡的腐屍、過期罐頭等。在社會生產力相對發達的今天,溫飽對大多數人來說並不是問題,人們開始在文娛作品中尋找遠離生活的刺激和新鮮。

這種虛擬與現實之間強烈的割裂感,就是電子遊戲最不可替代的情緒價值屬性,能夠做到讓玩家“拋下”在現實世界中的一切煩惱,在一個完全不同的世界中,以新身份重新生活。

遊戲中的廢土場景美術。(圖源:遊戲《地鐵:離去》)

而這類遊戲中最常出現的怪物——喪屍,與玩家生活裡見到的“令人感到負面情緒的社會角色”可以說大相徑庭,不需要社交成本,僅僅通過暴力射擊的方式解決。脫離了繁雜的社會秩序控制,用現代法律規範下不被允許的攻擊性武器解決你目光之內的一切生物。隨心所欲,就是最好的解壓方式。

遊戲《消逝的光芒》中的怪物和玩家攻擊樣例。(圖源:遊戲《消逝的光芒》)

2. 彌賽亞情懷:英雄主義敘事

在所有的生物汙染題材的遊戲和電影裡,世界都會陷入由於秩序被破壞而產生的資源劫掠、暴力爭鬥、極差的衛生條件以及恐怖的未知生物,和因為感染某種病毒或真菌而面目全非的人類——而這些人可能是你的鄰居,你的愛人,甚至你的父母。而你作為擁有熱武器和獨立生存能力的主角,會如何決定這個悲慘世界的走向呢?

遊戲《最後生還者2》畫面截圖。(圖源:遊戲《最後生還者2》)

喪屍末日題材作品往往會給玩家出道德難題,比如面對互相爭奪自相殘殺的人類(如《DayZ》裡玩家需要避開其他倖存者)、被殺害或犧牲的親人(如《最後生還者》男主喬爾被射殺的女兒)等。玩家是遊戲中唯一擁有主動性的角色,擁有全部劇情給予的上帝視角體驗和現代教育下的高道德水平,因此會產生對遊戲世界中失落世界的批判和自己作為理中客的天命所歸感。

在心理學上有一種心理需求被稱為彌賽亞情結(Messiah Complex),指的是個人產生一種自視甚高、相信自己具有特殊使命或超凡能力的心理狀態。這種情結常見於某些人,他們相信自己被命運選中來拯救他人或解決重大問題。

因此,通過給予玩家角色更大的意識自主性,展現遊戲世界“洞穴奇案”般的荒誕與人性殘酷,並讓其參與和決定那些可以改變遊戲劇情走向的重大事件,是符合玩家英雄主義需求的優秀設計。

遊戲《往日不再》海報。(圖源:遊戲《往日不再》)

3.後田園主義:生態批評

很多核背景的作品喜歡刻畫植物在核汙染地區茂密生長,與人類現實居住的水泥森林迥異的畫面,如《切爾諾貝利》;或是描繪人類數量降低後,一個生態逐漸恢復的綠色星球景觀,如《最後生還者》。

這依然有其心理背書:後田園主義認為田園詩依賴於對社會矛盾的調和和忽略,創造出一幅伊甸園式的和諧場景,而後田園主義則試圖揭示和處理這些矛盾,通過藉助生態批評所帶來的對於傳統田園元素的不同理解,超越了傳統田園和反田園思想,尤其是人類中心主義的侷限。

受《寂靜的春天》等科技反思作品的影響,後田園主義思想開始成為現代高科技病症緩釋的布洛芬膠囊,人們逐漸將視線從文藝復興的人本主義轉移到受汙染的環境客體身上,借文娛作品傳遞對自然的關懷。

遊戲中出現在結局的長頸鹿。(圖源:遊戲《最後生還者1》)

4.陰謀論:公司、資本與技術

在遊戲和影視作品中很多生化災難的源頭都被設定為一家龐大且充滿野心的大公司,比如在《生化危機》遊戲裡,喪屍病毒的傳播就是保護傘公司秘密進行非法實驗造成的。

又例如在道德方面頗具爭議性的策略類遊戲《瘟疫公司》,就是完全讓玩家成為邪惡生物科技公司的操盤手,以反派視角感受如何製造一場席捲全球的災難性疾病。

遊戲中玩家可選擇的病毒傳播媒介(圖源:遊戲《瘟疫公司》)

資本主義經濟週期的每一個衰落期都是末世類娛樂作品的井噴期並非巧合——公眾對大公司的不信任度上升,是引發藝術創作界對科技成果道德正確性進行探討的根本原因。

還記得我們前部分提到的今年11月的實驗室新聞以及對應輿情嗎?在猜忌瀰漫的情況下,群眾往往需要一個存在於虛擬作品中的假想敵,供其證明自己想法的正確性和發洩針對其導致的類似現狀的不滿。

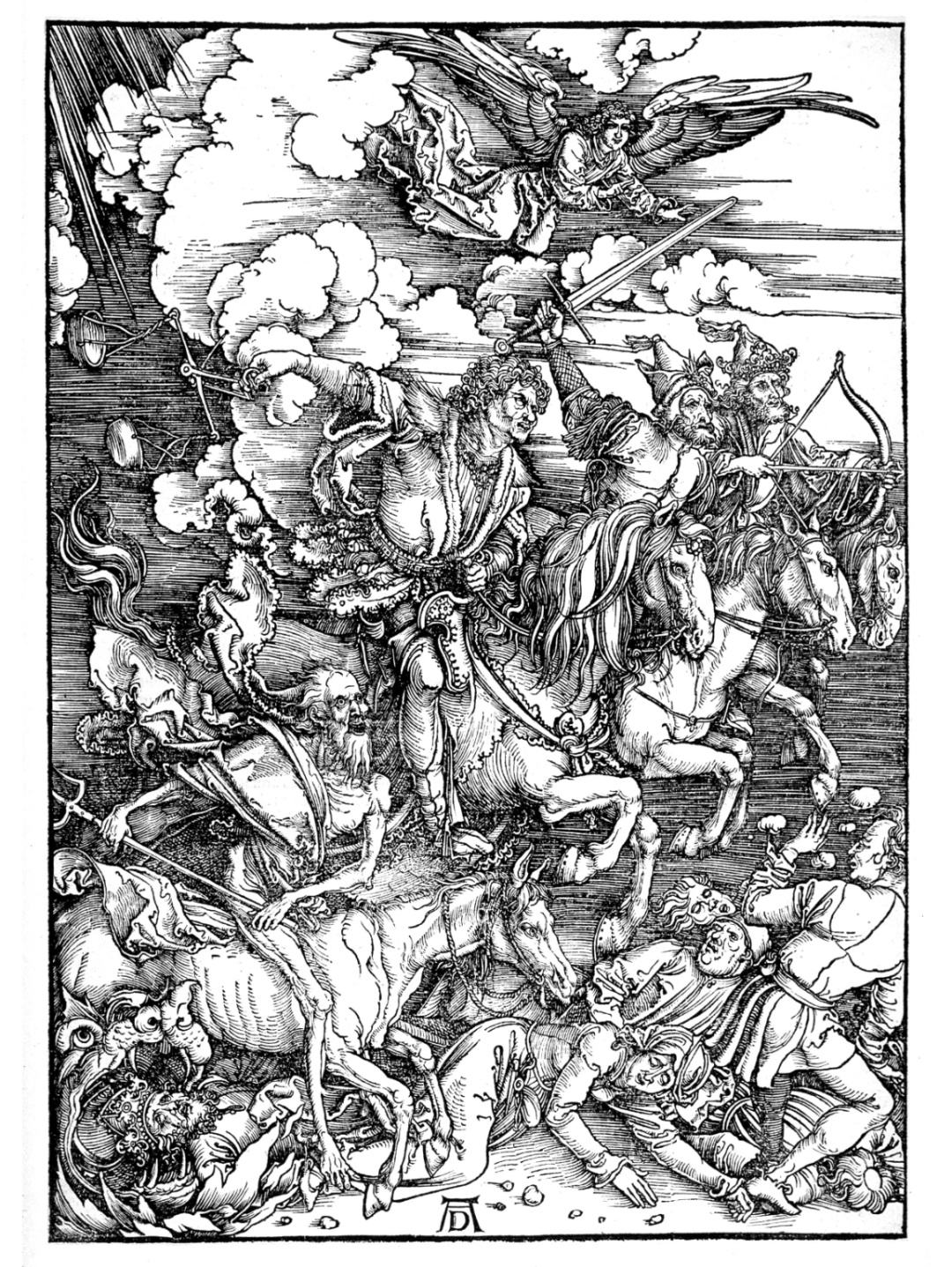

5.災難崇拜:物種記憶與宗教傳承

2024年西班牙喪屍新片《天啟Z》將突如其來的喪屍疫情稱為“天啟”。而在原始社會,由於對自然現象的認識不足,原始人類對大自然的災難現象產生恐懼心理,這種恐懼逐漸轉化為對自然力量的崇拜。

從諾亞方舟到大禹治水,宗教與神話中的災難幻想已經成為文化記憶傳承的一部分,詩人、哲學家不斷從中創作“天啟”以佐封建政治或挑戰君主統治。

這種在歷史文化中不斷強化的、對災難的崇拜,是末日喪屍“灰犀牛”事件經久不衰的根源——它就紮根在我們的古老世界觀裡。

丟勒《天啟四騎士》(圖源:《Apocalypse》)

結語

玩家們對末日喪屍題材樂此不疲的原因在於,它提供了一個可以解決死亡焦慮的可交互平行時空,而自己身處的世界,依然是相對平靜的海面上的冰川。

而無數關於勇氣、毅力和選擇的末日遊戲,讓人們在絕望中尋找希望,勇敢抗爭不公的命運,這種反抗本身就賦予了人類,存在的意義。

遊戲《瘟疫傳說》中弟弟雨果為姐姐阿米西亞戴花。(圖源:遊戲《瘟疫傳說》)

編輯:方瑋玲 鄭瑋 Alice

本文為【未來信號空間站】高校研究員的研究成果

不代表【銀河系洞察基地】運營者的觀點和立場

圖片來源:互聯網

如有侵權,請聯繫後臺刪除或註明來源