編按

在遊戲敘事設計總是援引三段式和傳統敘事模型時,我們需要留意到幾點:首先,遊戲並不等於是敘事,而更像一種敘事-玩家-算法-界面一同運轉的戲劇;其次,那種傳統的亞里士多德敘事模型背後實際上蘊含著一整套的逼真性邏輯的戲劇傳統,也大大影響著人們對高分辨率寫實的 3A 大作的想象,而這種逼真幻覺的傳統早在戲劇的發展史中得到了批判與擴展。

本文重新基於學者勞雷爾 1991 年在《計算機如劇場》(Computer as Theatre)的類比,重新引入戰後豐富的戲劇理論傳統,想象一種反幻覺式的,非連貫性的電子遊戲形態,而這恰恰與無論是新聞遊戲,被壓迫者的電子遊戲,還有作為非自然敘事的電子遊戲研究,藝術遊戲等等並肩前行,鏈接已有的豐富文化背景,並共同指向電子遊戲更多樣的可能。

葉梓濤

落日間

譯按

當我們在遊戲語境提到戲劇的時候,我們到底在說什麼?是敘事衝突、真人扮演,還是幻覺製造?

“戲劇-遊戲”的討論,從勞雷爾在《計算機如劇場》中引入亞里士多德式戲劇模型開始。而後,珍妮特·默裡(Janet Murray)裡提出的賽博戲劇(cyberdrama)屢屢被提及,激起了一些遊戲實踐者對戲劇的好奇心,也間接造成了戲劇作為敘事體裁的侷限性印象。在戲劇被約化為敘事,加入遊戲的敘事之爭時,在更早的先鋒戲劇運動裡,戲劇藝術家則在用行動詰問:“我們應該把敘事當作理所當然嗎?”

在戲劇領域劇場性越來越被重視的今天,戲劇和遊戲的比較應該走出狹隘的文學角度,從更多維度展開。戲劇不只是亞里士多德式和莎士比亞式的,也不能只等同於某種主流戲劇。

同樣的,反過來看,在 Larp 和沉浸式戲劇盛行的風潮中,如果戲劇實踐者只簡單地把劇場中的遊戲化等同為實時互動反饋機制和計算機系統,則難免要抱怨所需準備的巨量文本和不低的硬件技術門檻。

兩個媒介之間的概念借用逐漸變得順理成章。但我懷疑,戲劇和遊戲的類比如果不建立在對兩者差異的仔細審視和討論上,最後可能只會淪為一種對實踐無益的概念嵌套。

本文的論述兼顧了以上的幾點反思,並提出了幾個有趣的實踐方向。我好奇,以後是否會存在一種貧窮“戲劇-遊戲”的實踐呢?

鷺鷥

Chaz Evans

查茲·埃文斯(Chaz Evans)是一位藝術家、教育家、藝術歷史學家和策展人,任職於芝加哥藝術學院和德堡大學。他教授創意編程、網絡藝術、移動圖像藝術和遊戲課程。他的藝術作品和寫作通過諷刺性地濫用軟件和硬件來分析技術的文化價值,並在當代媒體和藝術史間建立連續性。埃文斯曾在海德公園藝術中心、埃文斯頓藝術中心和芝加哥藝術家聯盟展出過作品。他在伊利諾伊大學芝加哥分校獲得了藝術史碩士學位和新媒體藝術碩士學位。他的作品可以在 http://chazevans.net 上被查看。

翻譯:鷺鷥

校對:葉梓濤

原文鏈接:Journal of Games Criticism 1.2 (2014): 1-22. https://gamescriticism.org/2023/07/19/the-brechtian-absurdist-and-poor-video-game-alternative-theatrical-models-of-software-based-experience/

摘要

本文源於對電子遊戲評論者摩根·韋伯(Morgan Webb)的採訪,提出了一套電子遊戲幻覺的前衛模型,這些模型優先考慮藝術式目標,並不一定以市場為導向。這些模型源自 20 世紀實驗戲劇(experimental theatre)的歷史,並通過布倫達·勞雷爾(Brenda Laurel)在 1991 年提出的“計算機如劇場”的類比轉移到電子遊戲實踐中。該類比認為,軟件(特別是電子遊戲)比起其他藝術媒介,更像戲劇,因此適合通過戲劇批評的工具進行分析。勞雷爾對於這種類比的使用借鑑了古典亞里士多德式的幻覺空間模型。本文將勞雷爾的類比與其他批評性的戲劇模型相結合,特別是貝爾託·布萊希特(Bertolt Brecht)的陌生化效果(Verfremdungseffekt)、荒誕派戲劇和耶日·格羅托夫斯基(Jerzy Grotowski)的貧窮戲劇。這些技術提供了與亞里士多德戲劇經典模式中固有的情感影響不同的戲劇幻覺,它們也可以為評估和體驗《決勝時刻4:現代戰爭》和《塊魂》等電子遊戲文本的涵義提供不同的背景。

本文的目的是利用戲劇史和現有文獻來對軟件和表演的世界進行類比,為電子遊戲中的幻覺創造提出更多的批判性模型。在電子遊戲製作中採用任何形式的批判性幻覺(或打破幻覺)的技術建議都引向一個重要的問題:為什麼任何觀眾/用戶想批判性地參與幻覺空間?此外,當市場驅動的電子遊戲觀眾追尋越來越逼真的電子遊戲體驗時,為什麼電子遊戲製作人要以這種方式創作?答案分為兩部分。首先,特意以這種方式創作作品,是為了催生電子遊戲先鋒派。但其次,正如戲劇先鋒派一樣,重要的是要意識到,先鋒派實踐和流行或商業成功不是相互排斥的(儘管後者不是前者的目的)。

The Brechtian, Absurdist, and Poor Video Game: Alternative Theatrical Models of Software-based Experience 布萊希特式、荒誕派和貧窮電子遊戲:基於軟件體驗的另類戲劇模型

首先,我想通過一個和摩根·韋伯簡短的電子郵件採訪,來介紹拒絕對虛擬空間進行批判性介入的案例。摩根·韋伯是《X-Play》的前聯合主持人,《X-Play》是一個在有線電視網絡 G4 上播出的電子遊戲評論節目。作為唯一一家在全國範圍內播出的電子遊戲電視媒體,《X-Play》在其運營期間擁有廣泛的觀眾群,是美國電子遊戲評論裡很重要的聲音:

你認為遊戲作為一種媒介與當代藝術世界有什麼關係?

摩根·韋伯(下為“MW”):我認為很少有外界的人會認為電子遊戲是一種藝術形式或包含任何藝術價值。大多數遊戲玩家也不會馬上表達這種觀點,儘管我確實認為,如果進行辯論,大多數人會承認這一點。與當代藝術不同,當代藝術可以依靠一小部分痴迷於獨創性和真實性的觀眾生存,而電子遊戲是為廣泛的消費製作的,也確實,每個副本是一樣的,它們的價值是等同的。這使它與當代藝術有很大的不同。電子遊戲是否被評判為偉大或卓越的作品,不是基於其視覺價值,而是基於玩家所體驗到的沉浸感和樂趣。它可能包含視覺藝術,但藝術不是重點。

你認為對於一個電子遊戲評論家的話語來說,什麼最重要?(是幫助遊戲玩家知道該買什麼,制定遊戲作為媒介的標準,還是提供遊戲在文化上的重要性的見解等?)

MW:就個人而言,我覺得最重要的一點是保護消費者免受糟糕的消費和體驗。以這種方式,我會認為我在維護遊戲公司的誠信方面發揮了一點點作用。

你對其他藝術媒介(電影/視頻、音樂、戲劇、繪畫、雕塑等)感興趣/有投入嗎?有沒有關於先前的媒介和遊戲之間的寶貴討論?

MW:我認為很多其他藝術媒介的創作者,比如那些從事電影、視頻、繪畫、雕塑和插畫的人,都把電子遊戲看作是一個可以發揮 ta 們技能的、新興的、有利可圖的行業,但電子遊戲仍然受到質疑。我擔心很多從事舊媒介工作的藝術家會來得太晚——ta 們的工作會被那些在工作裡學習的年輕人所取代。

商業世界對於電子遊戲的創作和檢視有多重要?這個世界裡有獨立/低預算遊戲的空間嗎?大型暢銷遊戲會一直占主導地位嗎?

MW:商業世界就是一切,即使對獨立遊戲來說也不例外。獨立遊戲也需要很長時間才能製作出來,而大多數人希望自己的工作能收穫報酬。我們總是能看到大型遊戲,但獨立遊戲才剛剛開始成熟。你現在可以(從網路上)下載獨立遊戲,製作它們的工具也變得越來越容易獲得。我們正處於一個很驚人的時代,一些獨立遊戲設計者的選擇將在未來幾年塑造遊戲設計。這是值得關注的領域。

韋伯的評論與普遍的假設一致,即電子遊戲製作的成本要求優先考慮市場需求,將藝術或概念目標放在次要位置。在看到需要向索尼、任天堂或微軟支付大量許可和開發工具費用的家用遊戲機開發工業工作流時,這似乎確實如此。她斷言這對小型獨立遊戲也一樣,不過她還補充道,現在可以進行非平臺導向的低成本遊戲開發。

雖然自 20 世紀 80 年代中期雅達利 2600 和任天堂紅白機( NES )普及以來,家用遊戲機平臺一直是電子遊戲發行的文化上主導的發行模式,但隨著 Steam、Google Play、蘋果應用商店、Humble Store、itch.io 和 OUYA 等分銷系統的出現,非平臺導向、開放式(有時是開源)遊戲開發的可能性正在迅速擴大。Unity、Flash、GameMaker: Studio 和 Processing 等遊戲製作工具的廣泛普及和增強的能力,使得小型遊戲開發成為可能。

此外,非常成功的商業遊戲通常會提供其引擎作為免費工具,以修改和轉換為新的遊戲,例如 Unreal 引擎的 Unreal Development Kit( UDK )和最初為《半條命 2》開發的 Source SDK 引擎。韋伯解釋了電子遊戲開發中缺乏藝術家基礎並非由於成本過高,而是由於製作人希望獲得報酬。即使在與大型商業遊戲開發無關的情況下,專業電子遊戲製作人也會考慮市場。

觀察上述工具中出現的多個遊戲製作層級(包括 AAA工作室——如電子藝界“Electronic Arts”,獨立工作的個人——如盧卡斯·波普“Lucas Pope”等,以及所有介於“獨立”和“非獨立”之間的模糊陰影),不難看出,這已經不是嚴格意義上的情況了。人們只需要看看有意非商業,面向教育性的嚴肅遊戲運動(Serious Games movement),就可以找到非商業性遊戲製作確實存在的證據*。 *例如:由 Susanna Ruiz 領導的《Darfur is Dying》或《Foldit》(華盛頓大學遊戲科學中心)。

但是,那些非商業性質,卻也沒有明確教育目的的關切呢?為什麼對遊戲中的其他藝術和表達的關切沒有形成可識別的先鋒類別,像其他媒介的歷史那樣?

可能很少將“先鋒”一詞用於遊戲,為了避免與 20 世紀初的視覺藝術產生關聯,這種關聯可能會引起遊戲創作者、視覺藝術從業者和學者的反感。但是,一個邊緣遊戲運動,類似於電影和流行音樂歷史上發展起來的邊緣運動,不僅是可能的,而且確實已經開始成形,因為所需技術的民主化和成本降低。這甚至在韋伯對獨立遊戲的評論裡得到了支持。

那麼,如果資本的需求不再阻礙一個有系統的,非市場驅動的對抗性遊戲運動的存在,那是什麼(在阻礙)呢?

我想說,是缺乏深入的批判性論述和一套用於實施對抗性觀念的技術,這些技術真正可以在市場驅動的遊戲中區分可以被認為是先鋒的遊戲。為了建立這種話語,我們不一定要求遊戲玩家對批判性的幻覺製造形式有更多的渴望,而是要為製片人、評論家和理論家發展更多的批評模型。我希望找到歷史先例,給出一個回答,說明為何要發展批判性的幻覺製造技術,以及為何這在遊戲中具有藝術價值。

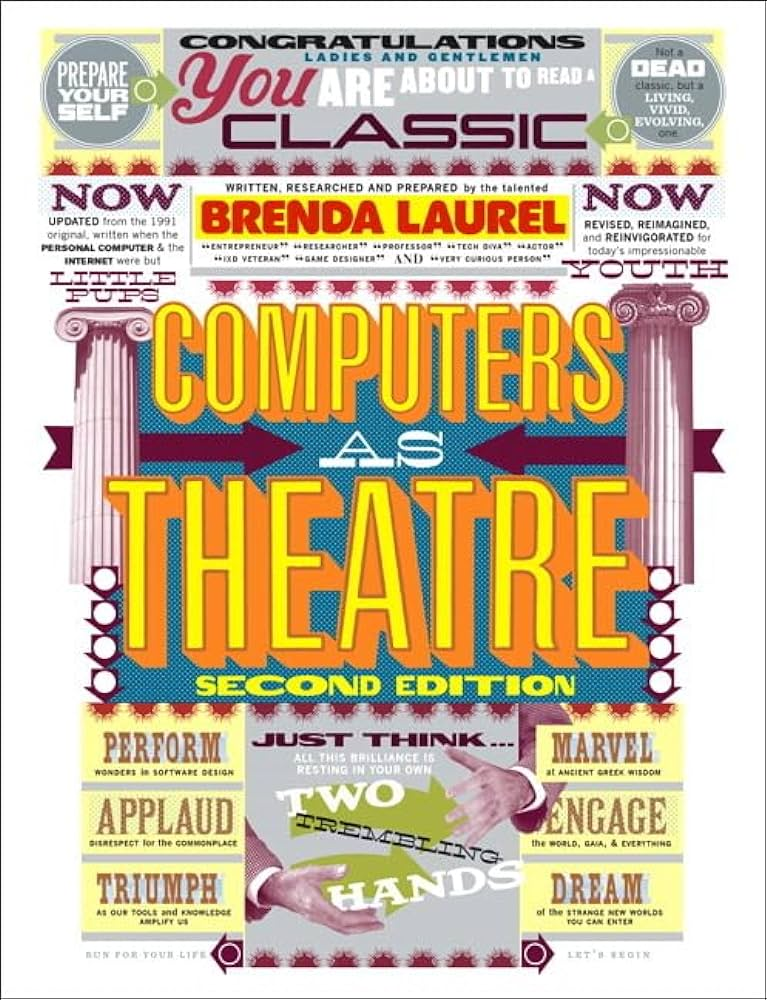

計算機如劇場

1991 年,軟件工程師、設計師和理論家布倫達·勞雷爾(Brenda Laurel)在軟件設計史上邁出了關鍵的一步,將編寫計算機代碼,這項通常被認為是功能主義的實踐與戲劇的藝術傳統聯繫起來。她的著作《計算機如劇場》至今仍為商業和藝術領域軟件從業者的重要參考。這本書在當時即代表一種激進的姿態。

勞雷爾是少數幾個提出並發展“人-機活動詩學”(poetics of human-computer activity )的人之一,而不是簡單地從嚴格意義上的計算機科學和“可用性”(usability)的角度來改進軟件。

這本書的目標受眾是更大的軟件開發社區和行業。 但作為在藝術傳統中討論軟件的早期例子,它為藝術史學家、媒體學者和遊戲評論家評估軟件的美學和文化內涵提供了極好的資料。該書的影響力一直持續到今天。亨利·詹金斯·埃文斯(Henry Jenkins Evans)在 2013 年的再版中表示,這是“在‘數字化革命’早期湧現的為數不多的真正具有變革性的書籍之一”。

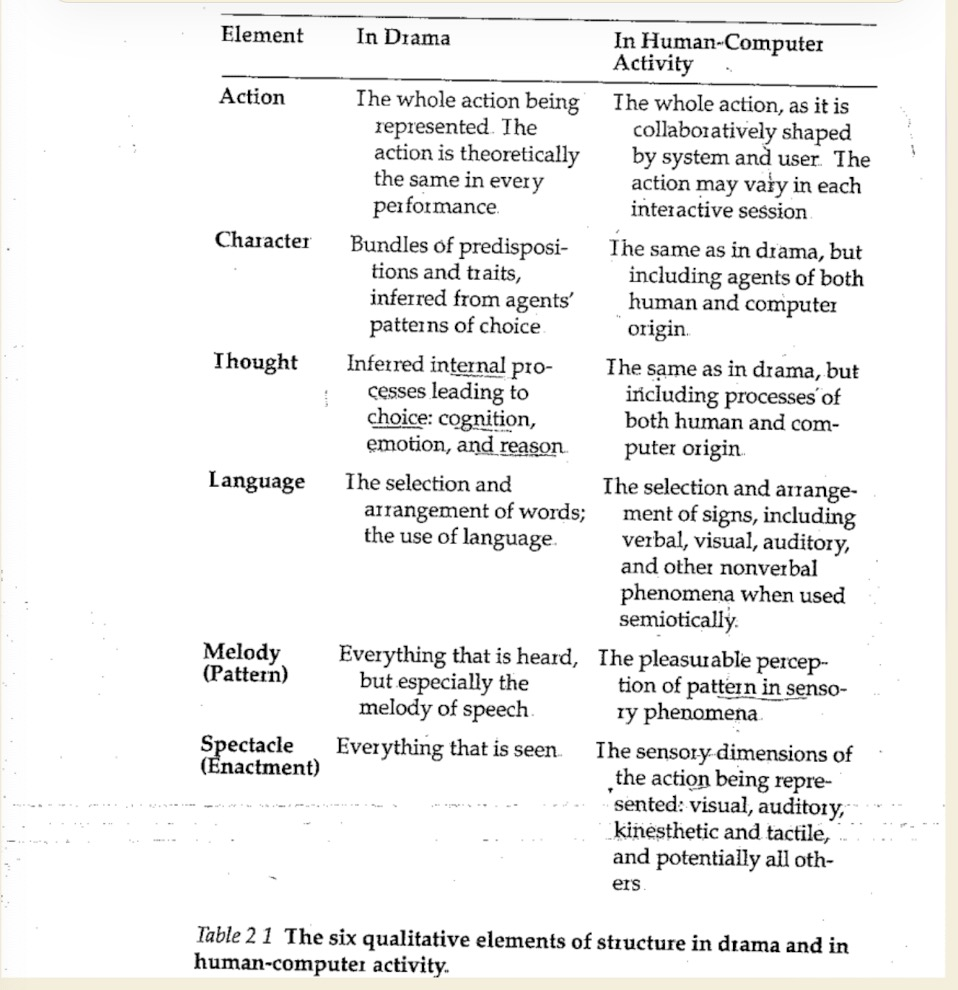

勞雷爾對於軟件設計理論框架的主要見解在於,軟件的目標在於再現由能動者發起的動作(action initiated by agents),而非這些能動者自身或它們所操作的對象。後面這句話總結了她對軟件的態度和方法:“(計算機)的有趣潛力不在於其執行計算的能力,而在於其能夠再現人類能參與其中的動作的能力”。在軟件中,存在一系列事件,從而有一個隱含的敘事。計算機這個新媒介的重要發展是界面的加入;第一次,一個媒介可以使得“讓觀眾在敘事作品中對事件序列擁有如此大的控制權”成為標準做法。然而,在她的書中,勞雷爾堅持,僅關注改進界面並不能產生新的、有意義的軟件體驗。而她提出,軟件從業者應該關注界面創造的動作。對勞雷爾來說,這個觀察使軟件的產出(production)和體驗更接近戲劇傳統,而非其他藝術媒介。

出於兩個原因,這聽起來似乎不太可能。首先,軟件設計在很大程度上被看作處於技術而非藝術領域。其次,軟件主要通過屏幕的中介化而被體驗。對許多學者來說,如安妮·弗裡德伯格(Anne Friedberg),這種屏幕的關聯性把軟件放入了一個從線性透視(繪畫),到攝影,最終進入電影圖像技術的持續軌跡中。儘管所有這些圖像實踐確實以一種深刻相關的方式影響軟件的體驗,但勞雷爾強調的是界面(interface),而非屏幕或顯示(screen / display),將軟件體驗的最核心的特質框定為一種主動的表演(an active peformance)。換句話說,觀眾/用戶能夠實時做出可行動的決策(actionable decisions),就如同演員在每一刻都在控制戲劇事件:“一個界面不僅僅是一人和一臺計算機相互向對方再現它們自身的手段;而也是一個共享的行動環境,在其中兩者皆是能動者”。

她的這種軟件如戲劇的類比不僅僅侷限於通過界面而進行的表演的能動性。在軟件和戲劇中,動作都發生在虛擬的表演區:呈現動作的空間。在戲劇中,這是舞臺;在遊戲中,這是屏幕。此表演區由一個技術系統支持,一旦開始體驗,該系統就會消失。在戲劇中,這個系統由佈景、道具、燈光等組成;在計算機中,它由顯示器、處理器和軟件代碼組成。她表示,就像一臺計算機,“對於被吸引並參與進戲劇/遊玩(校注: in the play 同時有在遊玩和戲劇的意思)的觀眾來說,舞臺上的動作就是一切”。這從沉浸式藝術的角度描述了戲劇和軟件,這表示在戲劇中的幻覺具有某種說服(persuasive)的性質。對於勞雷爾來說,有效的軟件產生的幻覺和從古典舞臺到 20 世紀初期舞臺上使用的相同:從亞里士多德框架中產生的幻覺。她引用亞里士多德的《詩學》作為唯一的理論文本,將這種新的軟件設計視角融入其中。

亞里士多德式的戲劇需要連續的敘事和舞臺上呈現的具有一致性的,獨立的世界,觀眾從周遭世界被帶入其中。在這個框架下,勞雷爾的理論認為軟件將觀眾/用戶捕捉進一個具有一致性的幻覺中,使支持它的技術和其他世界消失。從這個意義上說,亞里士多德式戲劇可以被看作是一種原始-虛擬現實(proto-virtual reality),而現在可以通過軟件中的新能力得以完全現實化。(校注:齊澤克將意識形態稱作原始的增強現實 Slavoj Žižek 意識形態是原始的增強現實 (2017))

但是,什麼時候虛擬藝術周遭外部世界的消失可能會成為問題?嵌入在勞雷爾的戲劇性軟件理論中的不僅是軟件設計的哲學,還有一個所有虛擬藝術話語中的關鍵問題。

雖然我想認可勞雷爾通過“軟件如戲劇”的類比所提供的關鍵洞察,但我也想質疑以一種嚴格以亞里士多德式的意義來框定軟件戲劇理論的侷限性。為了推進發展中的美學和批評理論,去更好地把軟件作為文化材料來分析,我將以勞雷爾的著作為出發平臺,拓展關於軟件的新的藝術式話語。我打算評估勞雷爾在《計算機如劇場》中的洞見,明確它們的侷限,並通過一些已在戲劇學科中解決過的有關一致幻覺問題的理論家的工作來補充她的戲劇性軟件理論。

雖然我將簡要涉及一些自《計算機如劇場》出版後延續表演和軟件討論的文獻,但本研究的目的是直接展演由勞雷爾所提出的方法,同時使用她所忽視的戲劇模型——20 世紀先鋒戲劇的批判性模型。作為給幻覺製造和幻覺之中交互實踐的實驗性提議,我將舉出那些,以貝托爾特·布萊希特的間離效應、荒誕派戲劇和耶日·格羅托夫斯基的貧窮戲劇來衡量軟件的實踐者。就像所有這些批判性的努力都試圖解決古典戲劇的問題一樣,這些表演的模塊應有助於解決在體驗基於軟件的沉浸式環境時遇到的批判性問題。(譯註:有意思的是在《計算機作為劇場》中勞雷爾也提到了布萊希特,但是她認為布萊希特的戲劇其實只是元戲劇——和元遊戲作為類比,演員還是在模仿“真實的人”的角色,維繫幻覺,所以不存在對幻覺的打斷。——這也是擬劇式的“mimetic”,是一個“虛假”的情境轉換,就像戲劇中的戲劇,或者夢中假的醒來一樣。)

在開始這項分析之前,我還想建立起用於描述戲劇和軟件的共同元素的術語,以便有效地轉換案例和方法。

製造戲劇幻覺的三個基本領域是:(a)戲劇的建築佈局(觀眾和舞臺的空間關係);(b)製作中的佈景元素(佈景、道具、燈光等);最重要的是(c)表演的行動和風格(演員,以及較小程度上的觀眾反應)。

這三種元素在軟件體驗中都有所體現:(a)建築空間由用戶和界面、顯示器和硬件元素之間的空間關係決定*;(b)場景元素存在於顯示輸出和風格中;(c)動作是由觀眾/用戶,和在較小程度上的程序人工智能(A.I.)執行。 *這種關係可能會因使用有線或無線控制器、隱藏或暴露的硬件、靜態或移動用戶與顯示屏之間的距離、顯示屏的大小等物理元素而有所不同。

雖然看起來戲劇中的“演員”只是舞臺上的人,軟件中的“演員”只是控制界面的人,但勞雷爾在她的類比中堅持認為,現場觀眾具有控制戲劇表演的實時結果的能動性,同樣,A.I. 對於使用軟件的觀眾/用戶的行動(從而形成軟件表演的結果)也有所影響。

將戲劇和軟件真正區分開來的一個根本差異是這些實體之間某種顛倒的能動性比例。一般來說,戲劇觀眾對戲劇演員的能動性相對較小,觀看者/用戶對人工智能的能動性較大。儘管如此,在所有情況下,所有這些實體都具有某種程度的能動性,因此,它們都具有類似的交互性的時刻,這對軟件如戲劇的類比來說至關重要。由於兩者都涉及動作的再現,如勞雷爾所說,這兩種媒介都可以使用這些分類來構建和描述。

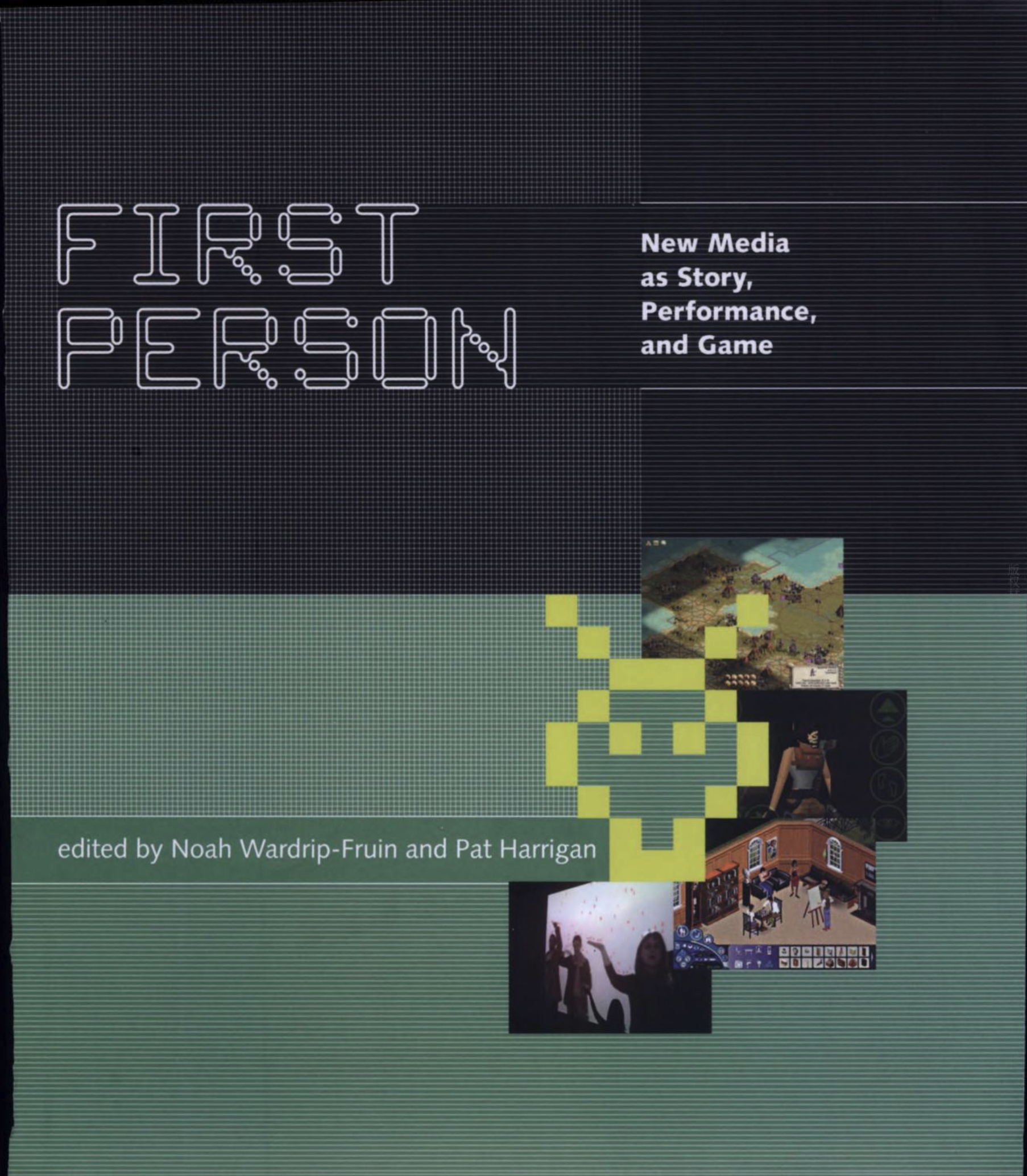

勞雷爾的理論在電子遊戲/互動藝術研究這個仍在發展的領域產生了顯而易見的影響。1997 年,珍妮特·默裡(Janet Murray)發表了《全息甲板上的哈姆雷特》(Hamlet on the Holodeck),該書引用並發展了勞雷爾關於互動敘事的幾個觀點,並創造了“賽博戲劇”(Cyberdrama)這個術語。這個概念後來被用作《第一人稱》(First Person;Wardrip-Fruin & Harrigan)文集的理論起點,這是一本關於軟件中表演的論文集。《第一人稱》集結了勞雷爾·默裡以及許多其他參與圍繞新媒體藝術中的表演展開討論的聲音。在被巧妙命名為“賽博戲劇”的第一部分中,默裡、勞雷爾和邁克爾·馬特亞斯(Michael Mateas)等人的觀點被置於一場激烈的辯論中,這場辯論精巧交錯地發展和重新定義了亞里士多德戲劇結構如何被界面的不確定性和混亂的作者身份所影響。(校注:這場辯論挑戰可見 Janet Murray 從遊戲-故事到賽博戲劇 From Game-Story to Cyberdrama (2004) )

但是,即使在這份學術研究中(發生在《計算機如劇場》出版十多年後),除了亞里士多德之外,沒有其他戲劇領域的名字被帶入討論中。此外,關於戲劇結構和界面所帶來的影響的討論是從狹窄的文學立場出發的,很少涉及賽博戲劇的感官體驗。

為了繼續圍繞軟件如表演的討論,需要引入戲劇史上的其他人物,如對亞里士多德式戲劇結構持反對意見的貝爾託·布萊希特。像布萊希特這樣在非亞里士多德框架下工作的戲劇家提供了對戲劇幻覺和其如何影響觀眾的經驗性分析。因此,通過引入戲劇理論中的更多面孔,能使對於虛擬表演中感官體驗的研究得以發展*。 *更多關於數字和新媒體藝術與表演之間的比較的文獻,可以參考 Steve Dixon 的《Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation》(2007)、Susan Kozel的《Closer: Performance, Technologies, Phenomenology》(2007)以及 Chris Salter的《Entangled: Technology and the Transformation of Performance》(2010)。

正如卡特雅·克瓦斯特克(Katja Kwastek)在她最近出版的《數字互動美學》(Aesthetics of Digital Interactivity)一書中所做的那樣,我從此文獻出發,使用一種審慎的藝術史式方法,但也更關注於感官體驗,而非數字藝術對象本身的物質存在。以觀者/用戶為中心的視角是最有用的,因為我的目標是識別在一個電子遊戲中被創造的幻覺影響,而非其文學結構或一個遊戲在技術上是如何運作的。因為個體感官體驗本質上可以被視為一個有問題的立場(因為沒有人能進入到自己之外的,任何別人的感官系統,及隨之而來的個體審美反應),我將試著不就感官體驗的整體性做出任何封閉的斷言。作為替代,我將提出對於感官體驗的推測和建議,我認為這些推測和建議可能會在他人經驗中找到共識。

上述文本表明,在《計算機如劇場》出版後,圍繞表演和軟件的長篇大論仍在繼續。在未來的研究中,充分地重新審視《計算機如劇場》之後發生的“作為劇場的計算機”話語的敘述,拓展勞雷爾想法的觀念,可能會成為另一項有用的工作。因為本文的目的是從 20 世紀戲劇歷史中為遊戲提出新的幻覺製造模型,我發現有用的是直接將《計算機如劇場》作為初始文本進行討論,然後看看所提出的想法是否可以通過模塊化的更改,而有意義地應用於當代遊戲製作。

逼真性與間離效果

必須記住的是,古典戲劇的情緒結果不僅僅是一個敘事效應,而是由一個感官體驗裝置(device of sensory experience)而帶來的。亞里士多德的規則要求舞臺上的所有元素完全逼真;也就是說,現實生活的相似性必須在場景的各個方面得到表現。要使逼真存在,需要舞臺上的所有元素相互配合,形成一個不間斷、一致的幻覺。佈景必須與演員所處的情況相匹配;服裝必須準確地表現角色是誰,等等。

這種逼真性邏輯(logic of verisimilitude)仍是軟件設計和勞雷爾框架的主導範式。就像觀眾觀看經典戲劇時確定的情感結果一樣,在軟件中保持不被破壞的逼真預先決定了觀眾的體驗。由於界面的不確定性,在軟件體驗中,預定確定的程度在設計者的酌情考慮下可能會減少。這是每個軟件從業者在設計界面時必須決定的一個基礎問題:用戶需要某種控制來操作軟件,但用戶到底應該有多少真正的控制呢?

勞雷爾建議在處理用戶控制層面的問題時採用逼真性邏輯。她表示:“讓觀眾作為主動參與者的問題在於,它增加了混亂,包括心理和身體上的。這種轉換(transformation)需要減法而非加法”。在勞雷爾看來,創造一種允許用戶打破交互體驗的整體幻覺邏輯的環境,就是在創造恐慌和混亂。為了消除這種恐慌和混亂,她建議減少用戶能動性的總量。逼真性邏輯必須維持下去,幻覺不能被打破,這樣體驗才有意義。

貝托爾特·布萊希特對亞里士多德式戲劇(作為他史詩戲劇的反面)的批評是,舞臺上的幻覺主要是為了引起觀眾對舞臺上人物的共情。這種共情是由亞里士多德結構中要求的宣洩(catharsis)所需求的,並通過這種共情,觀眾感到與戲劇有某種親近。人物角色所感受的,就是觀眾應感受的。

布萊希特將這描述為一種娛樂戲劇(theatre of pleasure),在其中無法引發批判性的討論和行動,因為觀眾的情感已經被決定。布萊希特尋求一種被稱為“史詩戲劇”(epic theatre)的“教育戲劇”(theatre of instruction),與“娛樂戲劇”(也被布萊希特稱為“戲劇式劇場”Dramatic Theatre)相對立。他將實現這種戲劇的關鍵概念稱為“Verfremdungseffekt”,可以翻譯為“陌生化效果”或“間離效果”。本質上,通過在舞臺幻覺中製造中斷或裂縫,觀眾可以與角色和事件保持一定的距離,從而進行衡量和批判。

沃爾特·本傑明(Walter Benjamin),作為布萊希特的理論家和朋友,將“史詩”劇的成就描述為古典模式的對立面:“布萊希特的戲劇消除了亞里士多德式的宣洩,即通過對英雄激動人心的命運的共情來淨化情感……史詩劇的藝術在於製造驚奇(astonishment),而非共情”。儘管與亞里士多德式的幻覺相對立,但陌生化效果仍然包含某種程度的幻覺,觀眾仍然應該投入其中。陌生化效果旨在使觀眾保持距離,而非完全讓觀眾不投入(dis-engage)。目標仍然是“驚奇”,使觀眾以一種批判的方式參與某個特定的問題或討論。

正如布萊希特所指出的,古典戲劇對觀眾有過於說服人的情感力量一樣,是否也可以認為,逼真性可以對軟件的觀眾/用戶產生說服力?仿真電子遊戲的目標,無論是像《微軟模擬飛行》這樣簡單的遊戲,還是像基於戰爭的第一人稱射擊遊戲,比如《決勝時刻》或《榮譽勳章》系列這樣製作宏大的遊戲,都是讓觀眾/用戶感覺 ta 們真的在駕駛一架利爾噴氣式飛機或在突襲諾曼底。這些遊戲並不試圖激發觀眾/用戶對利爾噴氣式飛機的結構或諾曼底登陸進行探究,更不用說對支持這種幻覺的設備結構進行探究了。這種幻覺是連貫的(consistent),這種連貫性的體驗力圖達到一種可以被描述為有說服力的沉浸(persuasive immersion)*,而這主要受成本、計算機處理能力和其他技術要求的限制,而非風格上的選擇。 *這個術語是從 Ian Bogost 和 Oliver Grau 那裡借來的。參見 Ian Bogost的《Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames》(2007)和 Oliver Grau 的《Virtual Art: From Illusion to Immersion》(2003)。

將布萊希特的邏輯擴展到有說服力的沉浸的討論中:一個逼真的環境展現了電子遊戲文本未被評價衡量的可能,至少一定程度是因為這種幻覺是被設計給觀看主體來識別和共情的。這類空間變得難以批評,這可能解釋了摩根·韋伯所採取的立場,即遊戲只尋求沉浸體驗,而非閱讀它們可能表達的意義。對逼真遊戲幻覺的布萊希特式的分析表明,對遊戲的批判性衡量不僅僅是玩家單獨的責任,還可以通過遊戲製作者採取的藝術策略構建到遊戲環境中。

那麼,如何使用布萊希特對幻覺的替代模型來創作一個遊戲呢?這種間離效果在實踐中如何體現呢?

在布萊希特的表演中,演員、舞臺元素和劇場本身都會提供線索,告訴觀眾 ta 們所看到的是虛幻的,其內容和幻覺本身可以被評價衡量。這些提示可能包括與舞臺世界的其他部分明顯不成比例的物體,演員直接對觀眾說話,或者憑空出現帶有評論劇裡事件的文本的大型標誌。創造間離效果的方法可以是任何導致構建的幻覺中出現短暫中斷或不一致性的任何事物。關於演員如何發起間離效果的更具體的例子,可以在布萊希特於 1951 年發表的具有里程碑意義的論文《關於一種產生陌生化效果的新表演技術的簡要描述》(Short Description of a New Technique of Acting which Produces an Alienation Effect)中找到。在這篇論文中,布萊希特鼓勵演員通過使用間離表演的前三個工具來“防範(戲劇式劇場 Dramatic Theatre 的)不當的、‘衝動的’、少摩擦和無批判的人物角色和事件的創造”:

轉變為第三人稱。 轉變為過去時。 大聲說出舞臺指示。

這些表演技術中的任何一種都揭示了,演員只是一個塑造某一角色的藝術家,而非給觀眾留下他真的是那個角色的印象。間離效果展現了參與舞臺上幻覺的表演性要素的詭計,創造了一個批判的而非情感化的空間。

需要注意的是,間離效果的實施首先是一種打破觀眾所陷入的幻覺體驗的美學實踐,而非從文本傳達出來的文學性概念。當然,一段布萊希特的文本,能通過指示直接影響舞臺上的幻覺,但只有在實際的表演和對(戲劇)製作的體驗中,史詩劇的目標才能實現。布萊希特式的戲劇是一種實時發生的感官體驗。布萊希特的文本本身既不創造幻覺情境,也不創造間離效果來打破它。這種批評的空間發生在表演的時刻。

在勞雷爾的古典戲劇軟件理論的基礎上,布萊希特打破幻覺的方法為我們提供了一個初步示例,告訴我們如何著手於軟件中有說服力的沉浸的問題。

一種布萊希特式的設計電子遊戲或應用程序的方法將需要軟件執行空間三個層面的中斷和不一致:硬件元素(建築)、顯示元素(場景設置)和界面元素(用戶作為表演者)。

通過在概念上把布萊希特的主要工具從間離表演轉換為“用戶作為表演者”(user-as-performer)的術語,我們可以發現一些在軟件設計實踐中已存在的具體例子,它們已開始塑造一個布萊希特式的電子遊戲。

首先,一個演員通過用第三人稱表達來轉換自己,可以變為在界面中提供的各種視角的切換。這麼來說,《俠盜獵車手 IV》(Grand Theft Auto IV,以下簡稱《GTA 4》)這樣允許第一人稱和第三人稱俯視圖的遊戲,比《決勝時刻4:現代戰爭》(Call of Duty 4: Modern Warfare,以下簡稱《現代戰爭》)這樣使用說服性的第一人稱顯示的戰爭模擬器更具布萊希特風格。在電子遊戲中,視角突然跳轉會導致用戶疏離自身並重新調整,這與電影中頻繁的視角跳轉不同。由於視角變化是由用戶作為表演者通過界面驅動的,而非由電影製作者與其他電影時刻和效果協調一致而決定的,電子遊戲的視角變化不會被電影蒙太奇的持續性連貫性所影響*。 *除了刻意構建突然的、非連續或其他布萊希特效果的電影視角變換之外,這個說法是正確的。電影中存在非連續的視角變換,但它們並不是常規剪輯的目標。

在《GTA4》類型的界面中,遊戲幻覺中視角變化的斷裂可以進一步發展,允許視角從第一人稱切換到第三人稱,然後切換到另一個角色,然後切換到一隻虛擬的貓,再然後切換到一個郵箱,以在用戶-表演者身上創造一種增強的間離。

第二,以過去時態說話的布萊希特演員可以在遊戲中翻譯為玩家過去行動的重放和當前行動的前後並進。這種視覺技巧已經通過像《馬克思佩恩》(Max Payne)和《波斯王子》(Prince of Persia)這樣的時間轉移的遊戲而實現,然而這些遊戲將這些轉移融入到了一個連貫的幻覺中,並配以解釋性的慣例設定。通過加入刻意混亂的重播來讓用戶與其角色(avatar)疏離,這種效果可以變得更布萊希特,同時增強了視覺效果。

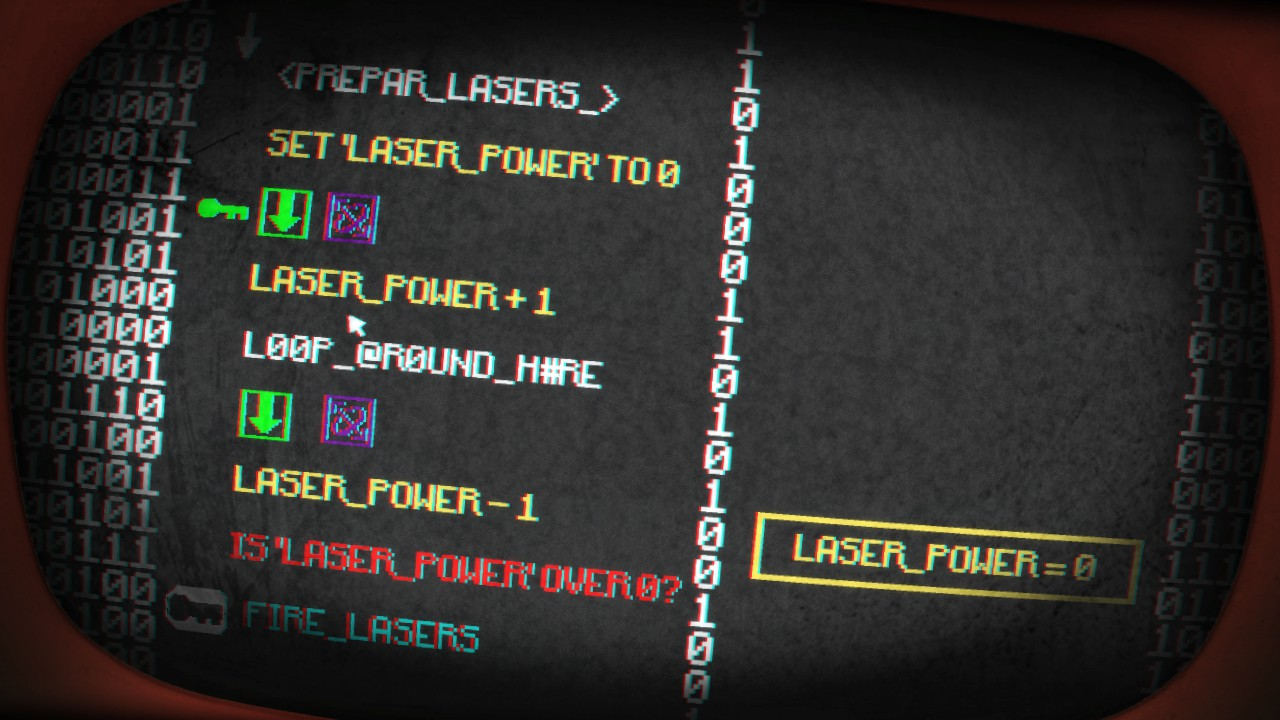

第三,布萊希特將舞臺指示大聲念出的傳統可以在虛擬空間中體現出來,通過讓軟件的代碼(或腳本)在幻覺中有創意地出現*。 *這並不意味著聽舞臺指示和在屏幕上看代碼是一樣清晰的。相反,比起軟件用戶能夠識別和解釋生成在 ta 們面前的程序的代碼,戲劇觀眾中將至少有更多人理解舞臺指示的引用。但是,打破幻覺的效果將非常相似。雖然在個別作品的語境中的含義會有顯著不同,但在任何情況下都會發生一種整體的“間離效果”。

這會是一種有效的技巧,也許在美學上也很有趣,不僅暴露了軟件構建的縫隙,而且利用這些縫隙作為內容的元素*。 *將暴露的代碼和圖像處理作為實時表演呈現已經存在了一段時間,但很少應用於電子遊戲中。值得注意的例子包括展示 Sandin 圖像處理器運行 GRASS 的演示(參見 Phil Morton 的 General Motors,1976),以及當代的實時編碼平臺,如 Fluxus 和 Supercollider(分別參見 http://www.pawfal.org/fluxus/ 和 http://www.audiosynth.com/)。

現在我們瞭解到了兩種可以類比為軟件設計的戲劇模型:亞里士多德的真實性(Verisimilitude)模型和布萊希特的間離效果(Verfremdungseffekt)模型。

此時,把兩個具體的電子遊戲放在一起比較可能會有所幫助,這兩款遊戲展示了截然不同的幻覺製造模型,並解釋了它們對觀眾/用戶美學體驗的潛在影響。正如之前簡要提到的,模擬戰爭的第一人稱射擊遊戲非常符合亞里士多德式的幻覺製造風格,因此也進入了勞雷爾對於一個有效藝術性軟件體驗的構想當中。特別是,獲得廣泛成功的《現代戰爭》提供了一種富麗詳盡的、連續的真實感,展示了現在戰亂地區中的當代戰爭情景。因其對當代戰爭再現的訴求,它比起之前和之後的其他《決勝時刻》系列,更適用於亞里士多德模式。《COD》系列在《現代戰爭》的發佈之前專注於歷史上的戰爭,而更近期(並仍然成功)的續作則進一步設置在未來,並使用更多的幻想風格的武器。 其他系列中還增加了不同的玩法特性,例如透視的選項,這使其他 《COD》處於亞里士多德和布萊希特戲劇模式之間光譜的不同部分。 雖然整個系列的強烈相似性會使亞里士多德分析在某些方面對所有的《COD》都有用,但我對《現代戰爭》的分析不應該當作對這整個龐大,很有文化影響力的遊戲系列的分析。儘管如此,由當代戰爭所引發的主題,我仍認為《現代戰爭》是與本文最相關的《COD》。

在遊戲中,觀眾/用戶以美國或英國戰鬥士兵的第一人稱視角,在許多沉浸式的軍事場景中戰鬥。觀眾/用戶通過自己對遊戲動作的展演,觀眾/用戶不僅感受到對所控制角色共情,還感受到完成英勇軍事壯舉的獎勵。遊戲逼真的沉浸感將觀眾/用戶的體驗置於一個認為自己就是其所代表角色的虛擬空間。這種高度的情感投入為觀眾創造了嘉獎般的興奮體驗,但同時也削弱了觀眾對軟件作為文化對象以及所描繪的主題進行評判的能力。

當處理具有現實世界參考和後果的再現時,這可能就成為一種並不想要的副作用。模擬可能會掩蓋模擬行動的再現與其基於的現實之間的巨大差異。如果像布萊希特說的那樣,逼真幻覺的宣洩作用對觀眾/用戶過於強大,再現被當作了現實的話,這種差異很容易被忽視。例如,戰爭模擬器對當代戰場的再現是體育運動式的競技場,用於積累點數、爆頭和“連殺”,死亡的後果僅僅是“重生”之前的短暫時間懲罰。戰爭模擬器還可能提出一種浪漫或民族主義的戰爭敘事,掩蓋了歷史或忽略用來理解國際衝突存在原因的重要政治細節。我提出這些問題的意圖不是要進一步推動關於電子遊戲暴力的長期熱門辯論,而是要問,怎樣的上下文背景可以融入一個遊戲幻覺的結構中,來考慮這些再現方式?

與《決勝時刻》相反,我想提出《塊魂》(Katamari)系列作為一款商業上成功的電子遊戲系列已經體現了布萊希特式軟件設計實踐的許多方面。為了證明這種比較的合理性,我將提到《塊魂》系列顯然不屬於《現代戰爭》所屬的類型化 FPS 遊戲。但這兩部作品之間仍都存在一些用於比較的基本範疇,例如三維構建的環境和可控的玩家角色,這有助於戲劇逼真性和間離效果的語境討論。此外,即使在戲劇中完成對史詩劇(如布萊希特的音樂喜劇《三毛錢歌劇》)和戲劇式戲劇(dramatic plays,如易卜生的家庭劇《玩偶之家》)幻覺的比較,也需要一定的類型跳躍。

《塊魂》和我們熟悉的現實不同:宇宙之王(the King of all Cosmos),被描繪成一個浮誇的、有著橫向拉長的頭的神仙,毫無正當理由地摧毀了天空中所有的星星。在後悔做這個決定後,他讓他的兒子——王子,從地球上收集材料來代替星星。觀眾/用戶扮演王子,必須通過將所有能看到的東西都捲成一個叫做“塊魂”的球來收集地球的碎片。這是界面內唯一可執行的動作:滾球。

當你的“塊魂”收集了更多的物體並變得越來越大時,王子周圍的世界規模會發生劇烈的變化。在同一個滾動片段裡,王子與微小物體(如回形針)處於相同的大小,但隨著“塊魂”收集物體,它及其操作者變得比整個城市,甚至陸地更大。這些物體和包含它們的世界是抽象、色彩豐富和幾何的——就像許多日本漫畫一樣,並且通常沒理由會出現在同一環境裡。王子可能會一口氣捲起一頭牛、一個攪拌機,然後是埃菲爾鐵塔。此外,這些物體不僅在種類上不同,而且和現實的尺寸不成比例。牛和埃菲爾鐵塔這樣相去甚遠的物體通常看起來大小相同。更重要的是要記住,雖然《塊魂》世界中呈現的物體和設定在一起不符合逼真性的現實(verisimilar reality),但它們並沒有完全破壞一種現實感。它們仍然形成了一種現實,而這種現實經常提醒人們,它與熟悉的生活現實不符。一旦一大堆這些物體被滾成一個高聳的球體,國王就會把它變成一顆星,看起來是從所有這些地球上的東西中提取一些靈氣。這有點解釋了遊戲標題,大致被翻譯為“凝結成塊的魂”。

在觀察漫無目的的滾球時,我們可能能夠發現布萊希特戲劇技巧在表演和幻覺構建中的作用。首先,正如之前討論的那樣,尺度高度不穩定,始終不允許幻覺的一致性或逼真性。這很明顯,因為幻覺世界本身在不斷變化大小,其中不合比例的物體也是如此。尺度的不斷變化也導致用戶/觀眾的視角不斷變化,這使得觀眾/用戶很難習慣於任何特定時刻的現實。一旦一個人習慣於尺度的一個點,尺度就會再次變化。這並不會完全將人驅逐出這個現實,但足以使幻覺顯得不穩定。而這進一步被一個可調控的視角切換而更誇張化了,這允許觀眾/用戶從王子的視角或第三人稱視角觀看。這種多變的尺度感可以被描述為觀眾/用戶與其角色(avatar)之間的間離效果。觀眾/用戶正在實時控制王子的行動,並總是關注王子的努力,但由於觀眾/用戶不斷適應著變化的現實,很難對王子的勞作而感到宣洩和移情的親近。此外,物體之間的關係是有意不協調的,並不計劃創造任何一種對於現實世界全面的自然主義再現。儘管如此,《塊魂》引用了足夠多的生活現實中的熟悉物體(回形針、牛、路標和埃菲爾鐵塔對許多觀眾來說都是可識別的),但通過尺度和位置的錯誤使用使它們輕微的陌生化,達成了不斷在現實和現實中斷間擺動的總體效果。正如布萊希特的史詩劇一樣,幻覺效果並不是戲劇式劇場的完全摧毀,而是其有意的裂縫或中斷。牛/埃菲爾鐵塔這種荒謬並置的例子向觀眾/用戶揭示了這確實是 ta 們正參與其中的人造世界。然而,簡單的滾球表演很引人入勝且令人滿足,可與戰爭模擬器相媲美。

荒誕遊戲

簡而言之,《塊魂》中的布萊希特傳統創造了批判性距離的可能性。但在這個基於軟件的表演的形式或內容中,有什麼是需要進行批判性思考的呢?要回答這個問題,有用的是把對話多樣化,從亞里士多德和布萊希特的模式到包括另一個與布萊希特傳統相關的 20 世紀戲劇模型。具體來說,《塊魂》不僅可以從布萊希特的角度來解讀,還可以從荒誕派戲劇的框架來理解。

類似於作為對第一次世界大戰後不可調和狀態的回應,達達主義的信奉者創造了超現實的意象和情境,以此作為藝術的反動。荒誕劇創造了旨在反映二戰後荒誕存在狀態的表演幻覺。在關於該主題的著名著作中,馬丁·埃斯林指出:“荒誕派戲劇是一種新的方法(approach),而非一種類型或學派”。因此,在我們的討論中,它提供了另一種對於幻覺空間有用的和可替換的方法。

荒誕派戲劇還遵循布萊希特戲劇的批判傳統,創造了一些怪異的空間,供觀眾評判。在塞繆爾·貝克特的著名作品《終局》(Endgame)中,角色們被綁在椅子上,住在一些模糊的後末日掩體中的垃圾桶裡,反映了許多戰後核多疑症的恐懼。

在尤內斯庫(Ionesco) 和豪(Howe)的獨幕劇《禿頭歌女》(The Bald Soprano)中,上流社會的成員在無休止的廢話和陳詞濫調中交流,以此來批判上流社會的無用。

與布萊希特戲劇一樣的是,觀眾不是要與角色產生共鳴,而是要批判地觀察他們。然而不同的是,通過這種批判性觀察所提供的主題是一種對世界狀況的描述,而布萊希特的主題則是指導性和論戰性的。用埃斯林(Esslin)的話來說:“荒誕派戲劇已經放棄了關於人類境況荒誕性的爭論;它只是將其如實呈現出來,以具體的舞臺形象”。

荒誕戲劇通過呈現恰當荒誕情境和幻覺,展示了戰後生存的荒誕性。同樣,《塊魂》也展示了在國際背景下後現代流行文化存在的一種恰當的荒誕態度。然而,在《塊魂》中,戰後歐美荒誕派戲劇的陰鬱角色被日本流行文化的躁狂色彩的組合所取代。相似之處在於這些荒誕空間運作的破碎的(出故障的,broken)邏輯,以及藝術上如何被視為一個人無限複雜文化背景的表現。在過度媒介化的 2000 年代,這種背景可能更像《塊魂》中的瘋狂彩虹、奶牛和宇宙的胡言亂語,而非貝克特的《終局》中的後啟示錄的地下世界。

貧窮遊戲

這些批判性表演技術並不意味著應立即將它們納入所有軟件藝術家的實踐中作為規定的菜單,而是被呈現為一個例子,說明來自不同傳統的概念如何通過一些概念校準就能方便地被適用。

在這種精神下,我想簡要討論第三個人物,他跟隨著布萊希特在 20 世紀初開始的戲劇實驗傳統。這是為了表明,勞雷爾提出的軟件如戲劇的類比,應與理論家們的多種異質性(放在一起),而不是去強迫新的軟件理論完全符合一個古典演出模型。

此外,這些戲劇模型的轉換旨在引發對實驗軟件實踐中可能性的討論,而不是僅因為我們在兩個傳統之間建立了類比,就暗示軟件藝術的發展歷史必須重複戲劇的歷史。相反,這些想法是為了通過借鑑戲劇世界幻覺製造的批判性問題的解決方案,防止軟件藝術不必要地重複任何其他傳統的歷史。

我還想重申,我通過概念轉置來囊括這些戲劇人,而不是將他們的實踐與軟件逐字映射起來。因為戲劇和軟件之間存在的根本差異,這不僅不會奏效,還會誤解戲劇中這些特定實驗的字面含義和直接實踐。

我將描述耶日·格羅托夫斯基的《貧窮戲劇》(the Poor Theatre)作為另一個可行的實驗劇場實踐模型,這對於設計基於軟件的環境可能會有所啟發。貧窮戲劇在 20 世紀 60 年代在波蘭的他的劇院實驗室中發展起來,雖然它通過實驗戲劇的傳統和布萊希特的間離效果相關聯,但與這種創造評判性的距離方式相比,它對幻覺製造有著不同的批判性影響。

與在舞臺上創造頻繁的幻覺中斷不同,貧窮戲劇試圖將幻覺元素剝離到它們最本質的狀態,以加強演員與觀眾之間的鏈接性時刻。格羅托夫斯基表示:

戲劇可以在沒有服裝和佈景的情況下存在嗎?是的,可以。戲劇可以在沒有音樂來配合情節的情況下存在嗎?是的。戲劇可以在沒有燈光效果的情況下存在嗎?當然可以。戲劇可以在沒有文本的情況下存在嗎?是的……但是戲劇可以在沒有演員的情況下存在嗎?我知道沒有這樣的例子……戲劇可以在沒有觀眾的情況下存在嗎?至少需要一個觀眾才能讓它成為一場表演。所以,我們只剩下演員和觀眾。因此,我們可以將戲劇定義為“發生在觀眾和演員之間的事(what takes place between spectator and actor)”。 ——p. 32

這種做減法而非加法的方法論在貧窮戲劇的目標的核心當中,它的目標是創造一個強烈的、本質性的戲劇時刻,不受多餘幻覺的束縛。格羅托夫斯基通過將製作元素看作非本質的(inessential),從而在他的作品中淡化了舞臺美術,而將所有的重要性都放在演員的技術,以及 ta 們與觀眾直接交流的能力上。

貧窮戲劇確實有佈景、道具和服裝,但當這些元素並非必要時,它們總是被拋棄,帶來一種禁慾的、極簡的美學:

“我們不通過符號的增殖或累積進行工作……相反,我們刪減,通過消除那些遮蔽純粹衝動的’自然’行為的符號,來尋求符號的蒸餾”。 ——Grotowski,1970,p. 18

為了支持演員-觀眾連結的“純粹衝動”(pure impulse),格羅托夫斯基主張重新佈置表演空間。超越了像史詩劇那樣直接與觀眾的交流,舞臺和觀眾區之間的物理邊界被完全拋棄。貧窮表演區域並沒有“打破”第四面牆,而是完全消除了它。地板佈置要求觀眾坐在或站在散佈在空間中的容器中,演員可以自由地移動到任何地方,而不管空間是否已被觀眾佔據。地板佈置也是迭代性的,且針對每場製作特定佈置:

“我們已放棄了舞臺和觀眾席:對於每個製作,都會為演員和觀眾設計一個新的空間。因此,表演者-觀眾關係的無限變化是可能的”。 ——Grotowski,1970,p. 19

首先,它通過近距離接觸進一步加強了演員和觀眾之間的聯繫。其次,觀眾不允許獨立存在,而是成為表演的一部分。一位觀眾可以看,但也被所有其他觀眾看,從而迫使觀眾展演自己,併成為場景的一部分。演員和觀眾本身的角色被帶入了流動之中,表演不再依賴於清晰的空間劃分。

格羅托夫斯基的結論是,觀眾和演員之間的連接時刻是這門學科中真正重要的東西。雖然 ta 們在許多其他事情上會有分歧,但對戲劇的這種明確本質與勞雷爾對界面作為軟件生產核心的定義是一致的。

戲劇不是文本,軟件也不是其基於的代碼。在演員與觀眾之間互動的表演時刻或用戶作為表演者與虛擬元素交互的時刻之前,這兩種工作都不存在。

雖然兩種學科的核心是相同的,但勞雷爾並不建議去除多餘元素的方法,以完全實現軟件使用中這一重要的表演時刻。事實上,她的觀點恰恰相反。與格羅托夫斯基的方法相比,她所描述的“減法而非加法過程”指的是用戶控制的層面,這意味著要有更多的製作元素,以遮蓋技術架構。因此,將格羅托夫斯基的方法附加到勞雷爾對亞里士多德的單一戲劇參考點上,以探討如何實現軟件的“純粹衝動”是有益的。

用更簡短的話來說,格羅托夫斯基將貧窮戲劇描述為“否定之路(via negativa,校注:或譯否定神學)——不是技能的集合,而是阻礙的消除 ”。

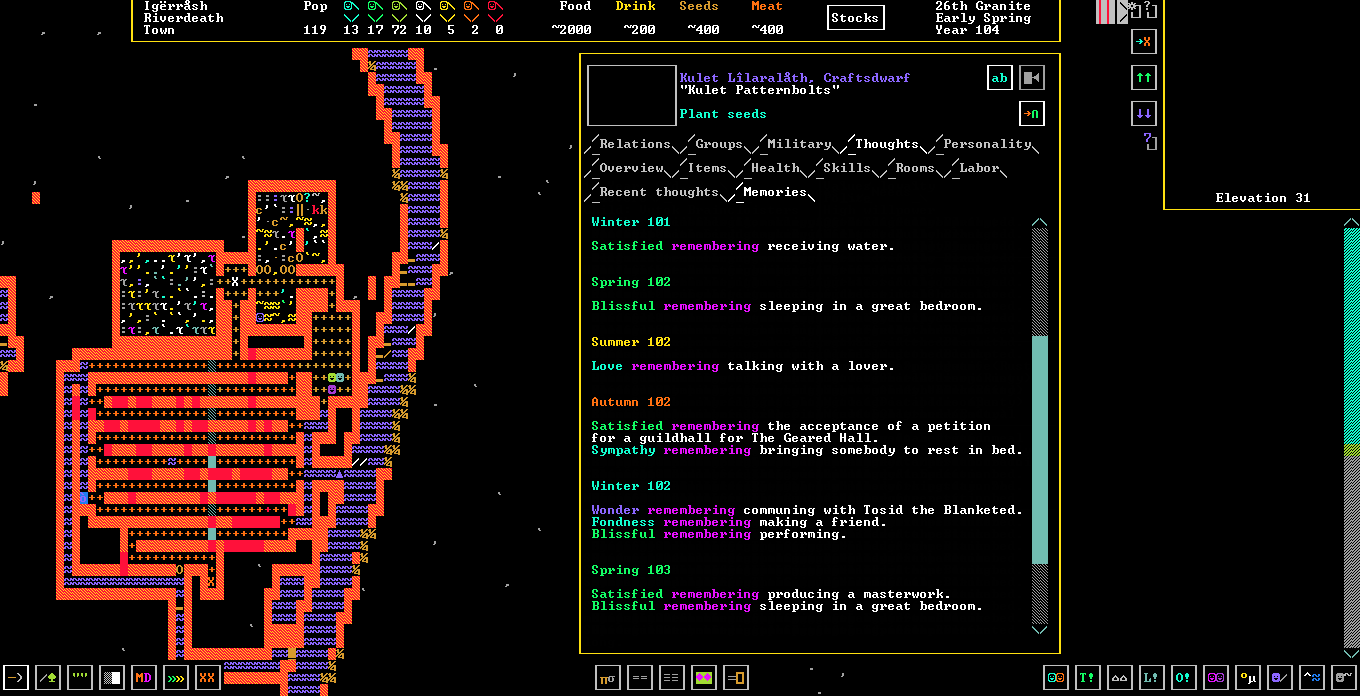

如何將這種簡化方法應用於電子遊戲設計,或者它可能已出現在哪裡了?為了回答這個問題,有必要研究電子遊戲歷史的過去,以找到一個早於現在電子遊戲創作者可用的任何多餘製作元素的例子。

就像我們可以在《塊魂》中看到布萊希特和荒誕派技巧的元素一樣,格羅托夫斯基技術的目標在電子遊戲世界最受歡迎和最著名的遊戲之一——《俄羅斯方塊》(Tetris)中顯而易見。 由阿列克謝·帕日特諾夫(Alexey Pazhitnov)於 1984 年創造,《俄羅斯方塊》也使用了“否定之路”,並努力“消除阻礙”,無論是字面意義還是隱喻意義上。

遊戲場景顯示元素表現出一種簡樸的極簡主義。遊戲區域,或稱為“井”,是一個簡單的垂直矩形。必須在它們落到底部時排列成填滿的行。如果用戶完成了一行,它就會消失,為更多的方塊排列空間讓路。隨著清除的行數增加,方塊下落的速度也會增加。如果方塊堆到井的頂部,遊戲就結束了。

即使以 1984 年其他遊戲的標準來衡量,《俄羅斯方塊》都是一部令人難以置信的精簡和質樸的作品,更不用說與當代遊戲設計中奢華複雜的視覺效果相比。沒有令人分心的裝飾,這強化了剩下的反饋循環,使玩家在時間壓力不斷增加的情況下,預測方塊形狀並找到它們的空間。這款遊戲只不過是基於時間的空間問題解決,然而,下落的方塊速度增加會讓用戶陷入一種心跳加快、極度集中的狀態。從這個意義上說,俄羅斯方塊就像格羅托夫斯基的貧窮劇場一樣,它激發了觀眾/用戶與遊戲之間最大化的連接,同時將這種媒介簡化到了最基本的要素。

也許是因為某種簡樸主義(asceticism),《俄羅斯方塊》和其他早期的街機或雅達利(Atari)平臺遊戲,如《蜈蚣》(Centipede)或《吃豆人》(Pac-Man)才得以持續流行。

這些遊戲缺乏 3D 動作冒險遊戲的全景畫面,也沒有當代移動“休閒”遊戲(Juul,2009)的“多汁”反饋。最近,像《劍與巫術》(Sword & Sworcery)、《VVVVVV》(Cavanagh)或《不可能的遊戲》(Impossible Game)這樣的遊戲展示了一種“低分辨率”的復興主義和抽象主義的流行趨勢,表明觀眾們比起近期遊戲中如《惡名昭著:次子》(inFamous: Second Son)的那種華麗的展示,仍然樂於接受更簡單、更質樸的美學。

懷舊情結也是 20 世紀 80 年代的電子遊戲及其美學保持流行的關鍵因素之一,但這些有著抽象表現形式的早期遊戲,同那些具有豐富圖形的遊戲一樣,對用戶有著吸引力和連接,甚至可能更多。回顧早期街機遊戲,它們無意中充當了“貧窮電子遊戲”,展現了簡樸界面擁有的連接力量。雖然《蜈蚣》或《吃豆人》等遊戲的開發者在其創作時期是在當時可用技術的極限上進行開發,但這些遊戲的持續有效性表明,面對奢華的技術,刻意的美學簡樸主義是當代開發者的一種選擇*。 *更激進的貧窮美學的例子可以在基於文本的冒險遊戲中找到,例如《Zork》或早期的多用戶地下城遊戲(MUD)。在某種意義上,這些遊戲比《俄羅斯方塊》或早期的街機遊戲更加簡約,因為它們除了文本描述外沒有其他圖像,但仍然為用戶創造了極具沉浸感的體驗。由於 MUD 和當代電子遊戲設計之間的區別是文本和圖像之間的差異,而不是圖像的現實性和抽象性之間的差異,因此需要一種不同於軟件如劇場的類比方法來正確地對其進行情境化,但在這個背景下它們仍然值得注意。

這些早期街機遊戲中可見的貧窮戲劇元素只構成了我們的軟件戲劇類比中的舞美佈景/顯示,以及表演者/用戶層面。那建築/硬件層面呢?

格羅托夫斯基的方法向視頻遊戲設計師暗示了一種巨大的未被探索的類型,即特定場域的多顯示交互性。屏幕後的虛擬空間通常被渲染得複雜而華麗,但硬件上和周圍實體空間的物理配置卻少被處理。與其將一臺街機或局域網視作設置為一個所有用戶都接入自己的顯示屏並僅僅以虛擬方式互動的本地化空間,不如將其看作一個擁有極大變量的空間,還可以再被重新設計,而目前用戶只是被迫以相同的視角看自己的顯示屏、看其他用戶和 ta 們的顯示屏。

就像貧窮戲劇通過空間手段打破了演員 / 觀眾的二分法一樣,一個本地化的虛擬世界裝置可以同樣持續地質疑挑戰顯示/用戶的二分法。也許創造一個用戶必須同時在虛擬和實體空間中協商的情境,能建立一個完全體驗性的框架,從而連接這在傳統上兩者通常被視為不同的領域。

結論

我建議轉換 20 世紀實驗戲劇技術,以作為發展這種批判性電子遊戲話語和實踐的方法。這延續了勞雷爾建立的非常寶貴的,在產業和評論界都得到了廣泛接受的“軟件如戲劇”的類比。她的類比引發了關於什麼是界面最本質的東西,以及是什麼使其成為媒介的討論。然而,她在亞里士多德戲劇中的戲劇參考點仍然不足以去理解除逼真性以外的,基於軟件的幻覺環境的狀態。因此,有必要用布萊希特、荒誕派和貧窮戲劇的技術來補充這種類比,當然還有許多其他技巧(包括與戲劇和表演無關的觀點)。要實施和充分探索這種實踐和話語所能做的事,需要領域內的一批製作者優先考慮這些批判性問題,而非市場需求。雖然可以肯定地說,任何先鋒派或邊緣派都不可能完全獨立於基於市場的考量,但必須分配一定程度的自主權來處理這些關切,否則這個領域就永遠不會真正成熟。

儘管如此,處理幻覺空間的批判性問題並不一定將製作者排除在市場利益之外。同樣,一個將市場作為最高優先級的製作者仍可利用布萊希特的技巧或其他批判性模式。這體現在《GTA IV》中的透視切換等元素中,這表明實驗技術可以作為譜系中的一種程度存在,而非教條式“非此即彼”的情況。《塊魂》就在實驗性幻覺的製造和商業成功之間取得平衡。然而,為了使電子遊戲先鋒派凝聚在一起,一些作品很可能會犧牲流行度或商業成功,以探索媒介和學科自身的可能性和文化意義。這種觀點使得韋伯所說的“罕見的局外人”,即那些能將電子遊戲視為藝術媒介的人,不再那麼罕見,且進一步,這也將使電子遊戲評論者對消費者負有更多的責任,而不只是簡單告訴消費者不要購買什麼。布萊希特遊戲、荒誕遊戲和貧窮遊戲是推動電子遊戲製作者離開市場前行的關鍵步驟,使他或她能夠作為電子遊戲藝術家而發揮作用,併為電子遊戲先鋒派發展出更豐富的詞彙。

References

Atari. (1981/1982/1987). Centipede. Arcade, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800: Atari. Beckett, S. (1970). Endgame, a Play in One Act. New York: Grove Press.

Benjamin, W. (1996). What is Epic Theatre? In M. Huxley & N. Witts (Eds.), The Twentieth Century Performance Reader. London: Routledge.

Bogost, I. (2007). Persuasive games: The expressive power of videogames. Cambridge, MA: MIT Press.

Brecht, B. (1995). From ‘Theatre for Pleasure Or Theatre for Instruction’. In R. Drain (Ed.), Twentieth-Century Theatre : A Sourcebook. London: Routledge.

Brecht, B. (1996). Short Description of a New Technique of Acting which Produces an Alienation Effect. In M. Huxley & N. Witts (Eds.), The Twentieth Century Performance Reader, 99-111. London: Routledge.

Capybara Games & Superbrothers. (2011/2012). Superbrothers: Sword & Sworcery EP. An-droid, iOS, & PC: Capybara Games.

Cavanagh, T. (2010). VVVVVV. PC: Nicalis.

Dixon, S. (2007). Digital performance: A history of new media in theater, dance, performance art, and installation. Cambridge, MA: MIT Press.

Esslin, M. (1980). The Theatre of the Absurd. New York: Penguin.

FlukeDude. (2011). The Impossible Game. Multiplatform: GripGames.

Friedberg, A. (2006). The virtual window: From Alberti to Microsoft. Cambridge, MA: MIT Press.

Grau, O. (2003). Virtual art: From illusion to immersion. Cambridge, MA: MIT Press.

Grotowski, J. (1970). Towards a poor theatre. New York: Simon and Schuster.

Infinity Ward. (2007). Call of Duty 4: Modern Warfare. Xbox 360: Activision.

Ionesco, E. & Howe, T. (2007). The bald soprano; and, the lesson. New York: Grove Press.

Jenkins, H. (2013, October 28). “Hope is an active verb”: Brenda Laurel revisits computers as theatre (part one) [Web log post]. Retrieved from http://henryjenkins.org/2013/10/hope-is-an-active-verb-brenda-laurel-revisits-computers-as-theatre-part-one.html Juul, J. (2009). Casual revolution: Reinventing video games and their players. Cambridge, MA: MIT Press.

Kozel, S. (2007). Closer: Performance, technologies, phenomenology. Cambridge, MA: MIT Press.

Kwastek, K. (2013). Aesthetics of interaction in digital art. Cambridge, MA: MIT Press.

Laurel, B. (1993). Computers as theatre. Reading, MA: Addison-Wesley.

Murray, J. H. (1998). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. Cambridge, MA: MIT Press.

Namco. (1980). Pac-Man. Arcade: Namco & Midway.

Namco. (2004). Katamari Damacy. Playstation 2: Namco.

Namco & Now Production. (2005). We Love Katamari. Playstation 2: Namco & Electronic Arts.

Namco & Now Production. (2007). Beautiful Katamari. Xbox 360: Namco Bandai.

Namco Bandai. (2009). Katamari Forever. Playstation 3: Namco Bandai.

Rockstar North. (2008). Grand Theft Auto IV. Multi-platform: Rockstar Games.

Ruiz, S., & interFUEL. (2006, March 30). Darfur is Dying. Internet.

Salter, C. (2010). Entangled: Technology and the transformation of performance. Cambridge, MA: MIT Press.

Sucker Punch Productions. (2014, March 21). InFamous: Second Son. Playstation 4: Sony Computer Entertainment.

University of Washington Center for Game Science & Department of Biochemistry. (2008, May 8). Foldit. PC.

Wardrip-Fruin, N., & Harrigan, P. (2004). First person: New media as story, performance, and game. Cambridge, MA: MIT Press.

日 | 落譯介計劃 是數字人文實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

Paul Virilio 愛與運氣的遊戲 The Game of Love and Chance (1995)

Gonzalo Frasca 被壓迫者的電子遊戲:批判性思考,教育,寬容和其他瑣碎之事 Videogames of the Oppressed: critical thinking, education, tolerance and other trivial issues (2004)

Claire Dormann, Pippin Barr, Robert Biddle 幽默理論與電子遊戲:殺戮中的笑聲 Humour Theory and Videogames:Laughter in the Slaughter (2006)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間,加入內測計劃,查看並且優先參與落日間正在進行的其他未公開項目,並且每週收到至少一篇我們情感異樣豐富的小作文。詳情可點擊閱讀原文,或進入:xpaidia.com/donation