今天在社區裡看到一篇帖子,大意是在《師父》裡,面對強度頗高的BOSS,新手往往容易慌張。好不容易把BOSS打滿架勢之後,就會迫不及待地“處決”。從而錯過武德結局。

但實際上,要達成武德結局,必須更加耐心。有時打滿一次架勢後,要等待BOSS恢復之後再重新打滿架勢,才有機會觸發“寬恕”。而且由於BOSS血量未必足夠,所以要多用格擋積累架勢,如果全靠攻擊的話,打不滿兩次可能BOSS就頂不住了。

武德,早在春秋時期左丘明所著的《左傳》中就有“武有七德”的論述:禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和眾、豐財。將這七德合起來,大概就是以強止戈。

在《師父》這款法國人做的遊戲裡,他們把武德的概念用遊戲的形式闡釋出來——我比你強很多,但我不殺你,就是武德。

然而這是全部嗎?

按道理說,現在許多電子遊戲其實就是人類腦力武力的延伸。FPS類遊戲考驗反應速度,MOBA類遊戲考驗思路策略,格鬥類遊戲更是考慮見招拆招。這麼多刺激的對抗,為什麼我們再難提到遊戲中的武德?

當你被對面炸魚的玩家殺崩甚至虐泉,但對面開黑的幾人卻忽然選擇投降,讓捱揍了一整把的你贏得了比賽,你覺得這算武德嗎?

理論上這符合比你更強,且不“殺”你的武德場景,但從被“寬恕”者的角度來看,卻沒有半分被尊重的意味,自然也t談不上武德。

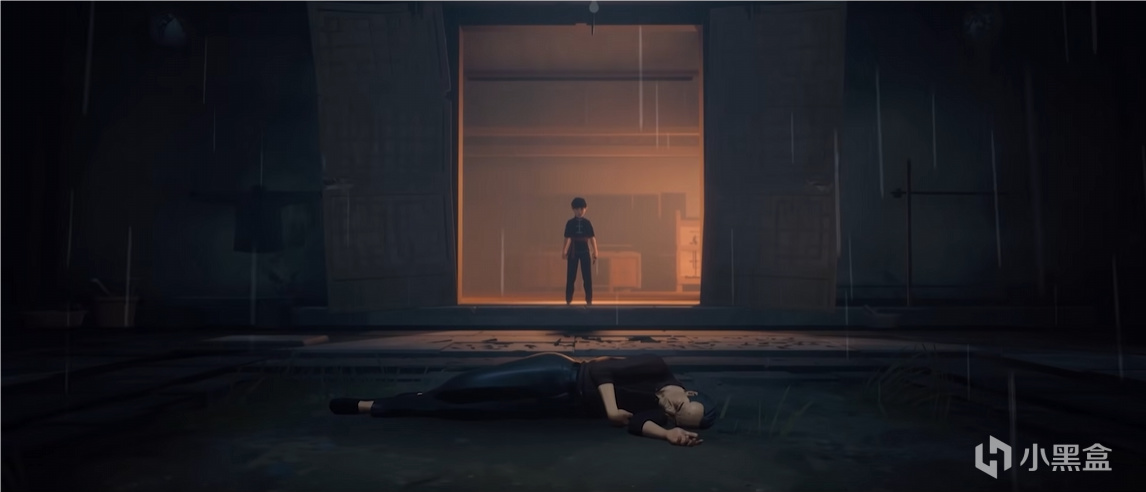

在《最後的生還者2》裡,玩家也被製作組被迫講武德。同樣是復仇轉饒恕的戲碼,《最後的生還者2》中表現得讓人更加不可接受。

整個遊戲過程中,製作組一味地用犧牲前作角色的方式,強化玩家的仇恨意識。在面對惡意的時候,玩家操控的角色失去了一切(甚至包括最後一戰被咬掉的兩根手指),而仇人也沒有學會任何東西。

結局時,最終心軟的主角艾莉在放開了艾比,獨自回到牧場彈吉他。在整個遊戲的心流中,它僅僅宣揚了口號“復仇是壞的”這個價值觀,但做法卻是不斷地給想復仇的玩家喂史。

可以這麼說,在《最後的生還者2》裡,編劇算是給了兩位主角尊重,卻唯獨沒有給玩家尊重。你選擇復仇,就等於你錯了。

與之相比,《師父》給了玩家線路。雖然寬恕線依舊比較擰巴,也會被質疑有些矯情,但整個過程的體驗真的能讓人參與到“何謂武德”的思考中。

《師父》的高明之處也就在於此,它利用遊戲的機制而非劇情,一點點將主角體驗的心境轉移到了玩家身上——通過一次次的輪迴挑戰,你磨鍊了你的技術,才會去尋找更高的可挑戰。當你在尋找“高分”的時候,其實你就是無意識地去選擇“武德”的路線。

而且,武德結局終究只是我們普通玩家口中的真結局。要是放不下心中的氣,那就完全可以不選。當你有能力選擇的時候,做出最適合自己的挑戰與選擇,同時“順便”達到了武德必須擁有的“遊刃有餘”。

雖然這個過程更為漫長,更為隱晦,但在遊玩中,玩家可以感受到《師父》製作組對玩家選擇的尊重。

回到普通玩家被炸魚的人讓贏的場景——在當代競技遊戲裡,你得到了好的結局(勝利),但卻沒有得到對手的尊重,所以才會讓這種體驗帶來更大的仇恨。

於是,通過《師父》,我漸漸體會到了通往武德的真正意義——所謂的武德,其實並不是結局的寬恕之德,而是追求寬恕的過程。

在一場對抗遊戲中,無論是與對手你來我往最終惺惺相惜,還是從鋼琴手互罵到戰勝心魔攜手退敵,在這個過程中我們的心境是否放下了別的雜念(例如憤怒、委屈),只剩下對“武”的追求。

一場放下恩怨實現的漂亮團戰,一次以拳神交的意念差合,從“我的隊友、對手都不是人”到最終尊重了他人完成了心目中的遊戲,或許就是當代競技遊戲通向武德的“真結局”。

玩家可以不想要,但沒有玩家不向往——這或許就是電競中的“武德”。