今天在社区里看到一篇帖子,大意是在《师父》里,面对强度颇高的BOSS,新手往往容易慌张。好不容易把BOSS打满架势之后,就会迫不及待地“处决”。从而错过武德结局。

但实际上,要达成武德结局,必须更加耐心。有时打满一次架势后,要等待BOSS恢复之后再重新打满架势,才有机会触发“宽恕”。而且由于BOSS血量未必足够,所以要多用格挡积累架势,如果全靠攻击的话,打不满两次可能BOSS就顶不住了。

武德,早在春秋时期左丘明所著的《左传》中就有“武有七德”的论述:禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和众、丰财。将这七德合起来,大概就是以强止戈。

在《师父》这款法国人做的游戏里,他们把武德的概念用游戏的形式阐释出来——我比你强很多,但我不杀你,就是武德。

然而这是全部吗?

按道理说,现在许多电子游戏其实就是人类脑力武力的延伸。FPS类游戏考验反应速度,MOBA类游戏考验思路策略,格斗类游戏更是考虑见招拆招。这么多刺激的对抗,为什么我们再难提到游戏中的武德?

当你被对面炸鱼的玩家杀崩甚至虐泉,但对面开黑的几人却忽然选择投降,让挨揍了一整把的你赢得了比赛,你觉得这算武德吗?

理论上这符合比你更强,且不“杀”你的武德场景,但从被“宽恕”者的角度来看,却没有半分被尊重的意味,自然也t谈不上武德。

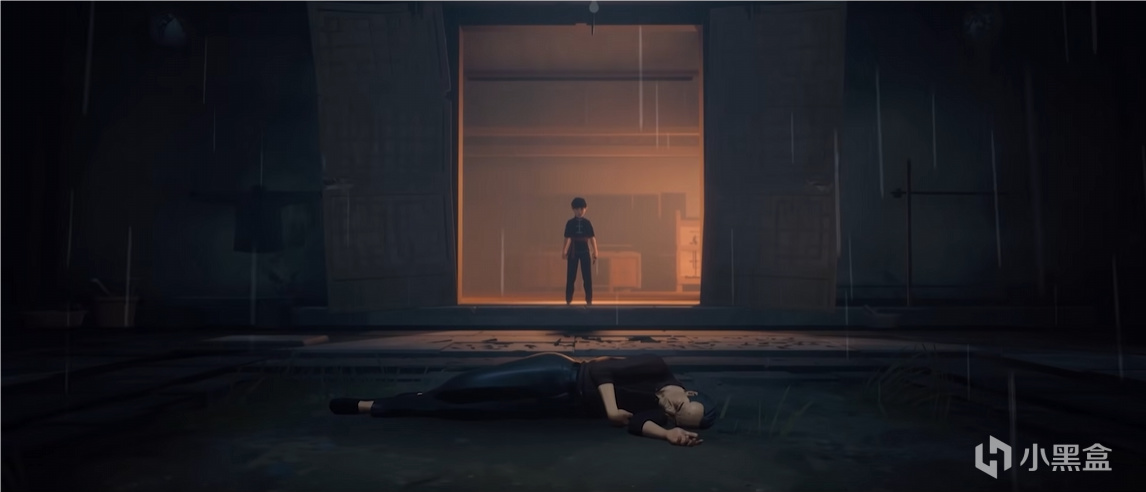

在《最后的生还者2》里,玩家也被制作组被迫讲武德。同样是复仇转饶恕的戏码,《最后的生还者2》中表现得让人更加不可接受。

整个游戏过程中,制作组一味地用牺牲前作角色的方式,强化玩家的仇恨意识。在面对恶意的时候,玩家操控的角色失去了一切(甚至包括最后一战被咬掉的两根手指),而仇人也没有学会任何东西。

结局时,最终心软的主角艾莉在放开了艾比,独自回到牧场弹吉他。在整个游戏的心流中,它仅仅宣扬了口号“复仇是坏的”这个价值观,但做法却是不断地给想复仇的玩家喂史。

可以这么说,在《最后的生还者2》里,编剧算是给了两位主角尊重,却唯独没有给玩家尊重。你选择复仇,就等于你错了。

与之相比,《师父》给了玩家线路。虽然宽恕线依旧比较拧巴,也会被质疑有些矫情,但整个过程的体验真的能让人参与到“何谓武德”的思考中。

《师父》的高明之处也就在于此,它利用游戏的机制而非剧情,一点点将主角体验的心境转移到了玩家身上——通过一次次的轮回挑战,你磨炼了你的技术,才会去寻找更高的可挑战。当你在寻找“高分”的时候,其实你就是无意识地去选择“武德”的路线。

而且,武德结局终究只是我们普通玩家口中的真结局。要是放不下心中的气,那就完全可以不选。当你有能力选择的时候,做出最适合自己的挑战与选择,同时“顺便”达到了武德必须拥有的“游刃有余”。

虽然这个过程更为漫长,更为隐晦,但在游玩中,玩家可以感受到《师父》制作组对玩家选择的尊重。

回到普通玩家被炸鱼的人让赢的场景——在当代竞技游戏里,你得到了好的结局(胜利),但却没有得到对手的尊重,所以才会让这种体验带来更大的仇恨。

于是,通过《师父》,我渐渐体会到了通往武德的真正意义——所谓的武德,其实并不是结局的宽恕之德,而是追求宽恕的过程。

在一场对抗游戏中,无论是与对手你来我往最终惺惺相惜,还是从钢琴手互骂到战胜心魔携手退敌,在这个过程中我们的心境是否放下了别的杂念(例如愤怒、委屈),只剩下对“武”的追求。

一场放下恩怨实现的漂亮团战,一次以拳神交的意念差合,从“我的队友、对手都不是人”到最终尊重了他人完成了心目中的游戏,或许就是当代竞技游戏通向武德的“真结局”。

玩家可以不想要,但没有玩家不向往——这或许就是电竞中的“武德”。