鹹溼的海水一抹一抹的拍擊著我的臉龐,身體不自覺啟動的瞬間,刺骨的疼痛讓我迅速清醒。

透過海水不斷湧入的縫隙,脹痛的雙眼窺伺著周遭。碩大的紅球高懸於頂,那奪目的光芒讓我本就不堪重負的雙眼淚如雨下,我只得閉上雙眼感受周遭的一切。

我不是專業的醫生,但我能感覺到我的四肢除了右手以外全部斷了,看來自懸崖跳下也不是什麼好的自殺方式。我艱難的想要靠僅存的右手和背部移動身體,但凹凸不平的礁石以及凝固的血液令我備受折磨,在宛如酷刑一般的行動下,我艱難的將自己移動到了一個稍微平整且不用直面太陽照射的地方。

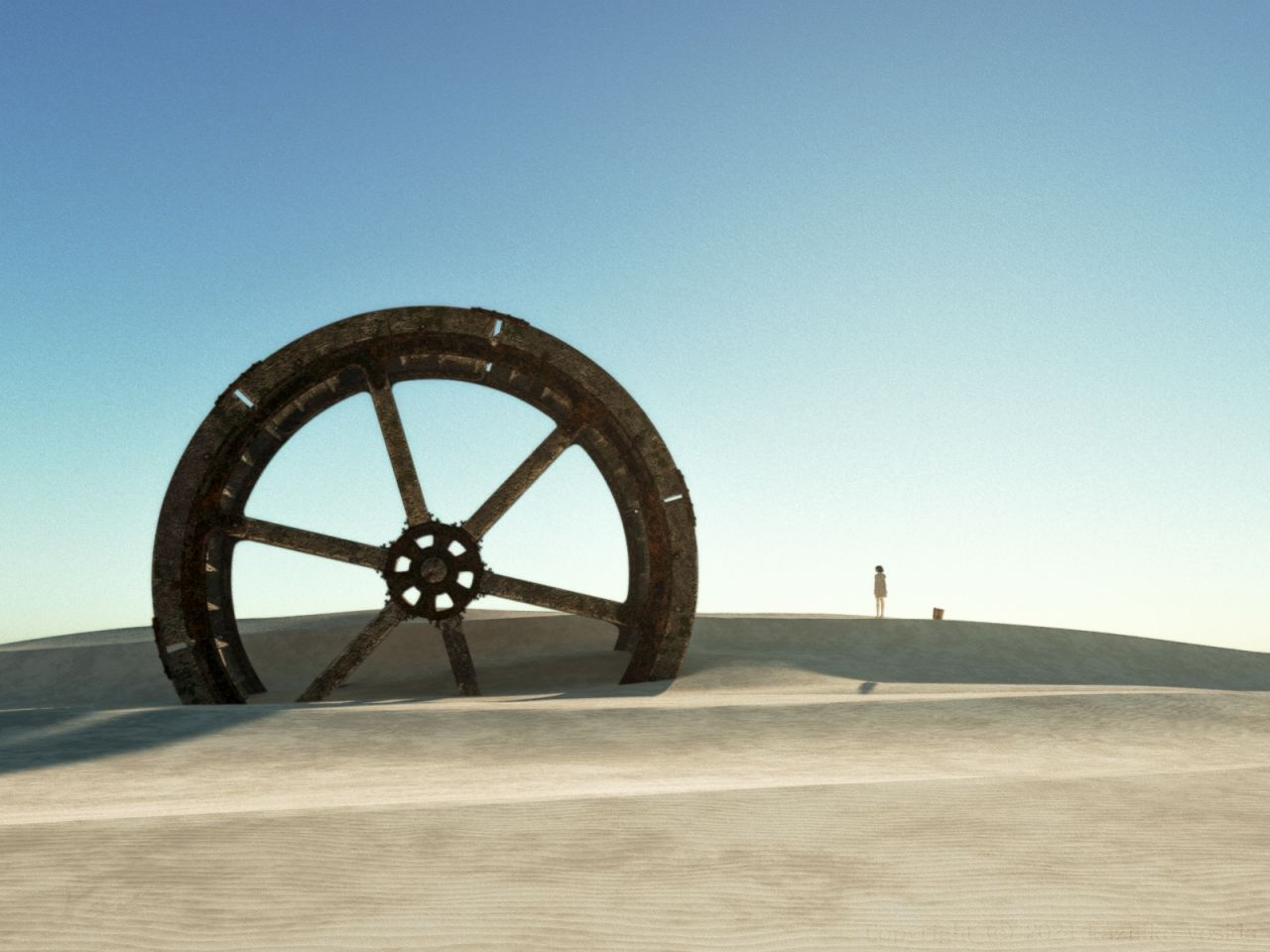

我開始後悔自殺了。半年前,我感到食慾不振、身體倦怠,還有腹痛和便血的症狀,於是去了醫院檢查,當我看見醫生做出那演變了成百上千次的悲痛表情,我就知道自己完了,果然,他說我還能活半年。

幾年前跟隨丈夫和女兒出車禍之後苟活下來的我,數次選擇自殺未果,沒想到幾年後卻將死未死,安排好後事的我,來到當初出車禍的山崖縱身一躍,我沒想到還能睜眼醒來,並且還是這種狀態。

唯一能行動的右手和頭部此時也是強弩之末,我舉起右手,附著其上的黑紅血液早已黏稠,每個指縫都難以開合,我藉著身旁縫隙中不停翻湧的海水洗滌著右手。

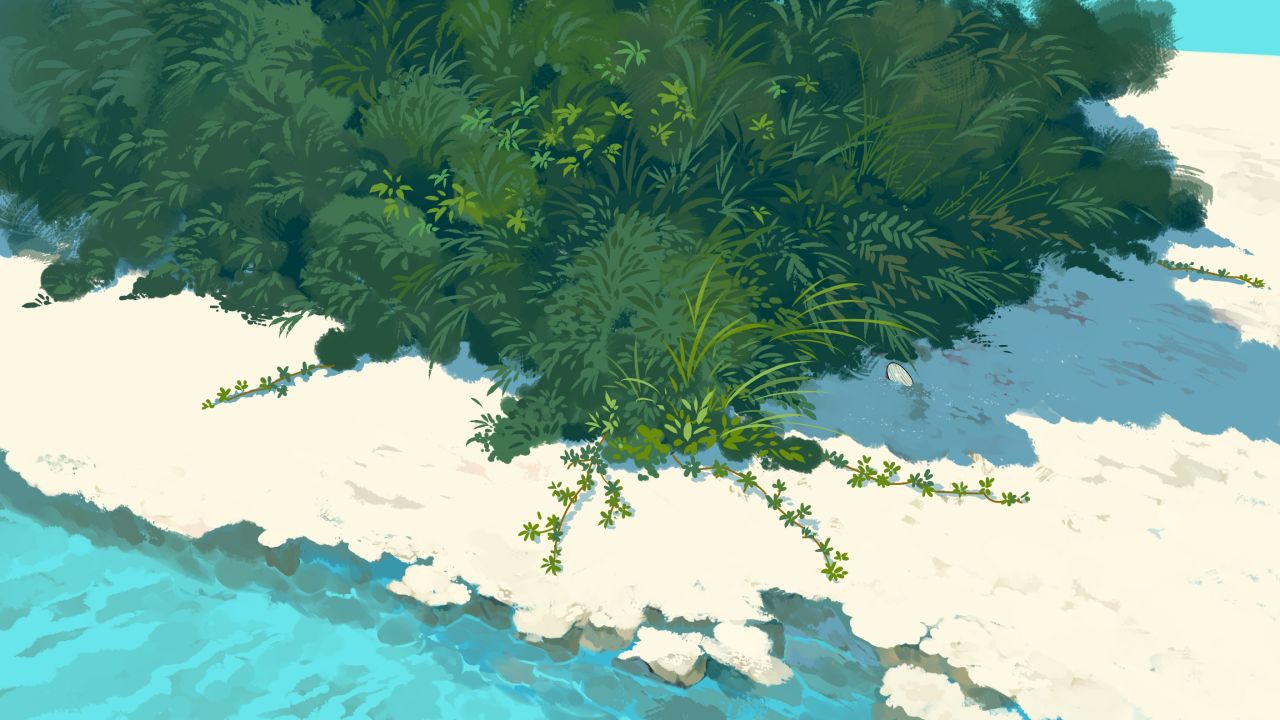

直到不再粘連後,我用海水清潔了下自己的面龐,我的眼睛已經能微微打開,我環顧四周,發現自己躺在一個被海水侵蝕著的有些彎曲的礁石上,頭頂正是山崖所在,刺目的陽光正高懸頭頂。我的左邊身體有不少部分正觸碰著海水,游魚與螃蟹正在我的身旁恣意遨遊,右邊的大腿正掛在礁石的縫隙中,唯一能自由活動的右手也在漸漸喪失力氣,不,喪失力氣的是我。

我現在有三種死法,一是渴死、二是失血而死、三是等日暮西山,大海漲潮將我吞噬。就目前的情況來看,渴死離我太遠、剛剛手上凝固的血液佐證我並沒再繼續流血,那麼現在等待我的就是白浪滔滔。

右手手指扣在溼漉漉的巖壁上,想要借力移動身體向上,我一邊緩慢移動,一邊感受到了緩慢等待死亡的過程。

我想起了我丈夫,當時他被人撞擊,衝出護欄的時候撞在了山崖旁的大樹上,一截護欄精準的從他的左腎穿到了他的右腎,他卡在中間吸著涼氣,連痛苦的哀嚎都無法做到,比起他,或許我的女兒還算幸運,坐在右駕駛的她因為車頭變形被直接擠死了,我坐在後座,受傷並不嚴重。

在我丈夫死前,他一直呼喚著女兒和我的名字,讓我們不要害怕,但我卻因為半昏半醒而無力回答,要是當時我回答他,他是否會稍微安心呢?

就在我思索時,我注意到了山崖上方偶爾有汽車駛過的聲音,我開始陷入兩難境地了,面對將死未死的困境,我的心中開始在求援和等死之間徘徊。

如果我選擇求援,我將會帶著重傷的身軀迎接沒有任何意義的化療。如果我選擇等死,那麼我將會以最快的方式去找家人。

僅僅是片刻思考,我就決定了放棄求援,就算求援成功,我也只不過是在床上苟延殘喘等待幾個月稍縱即逝的時光,現在等待大海將我吞沒顯然是一個溫柔的死法。

作出決定後,我閉上雙眼,決定在最後時光裡回味自己的人生。

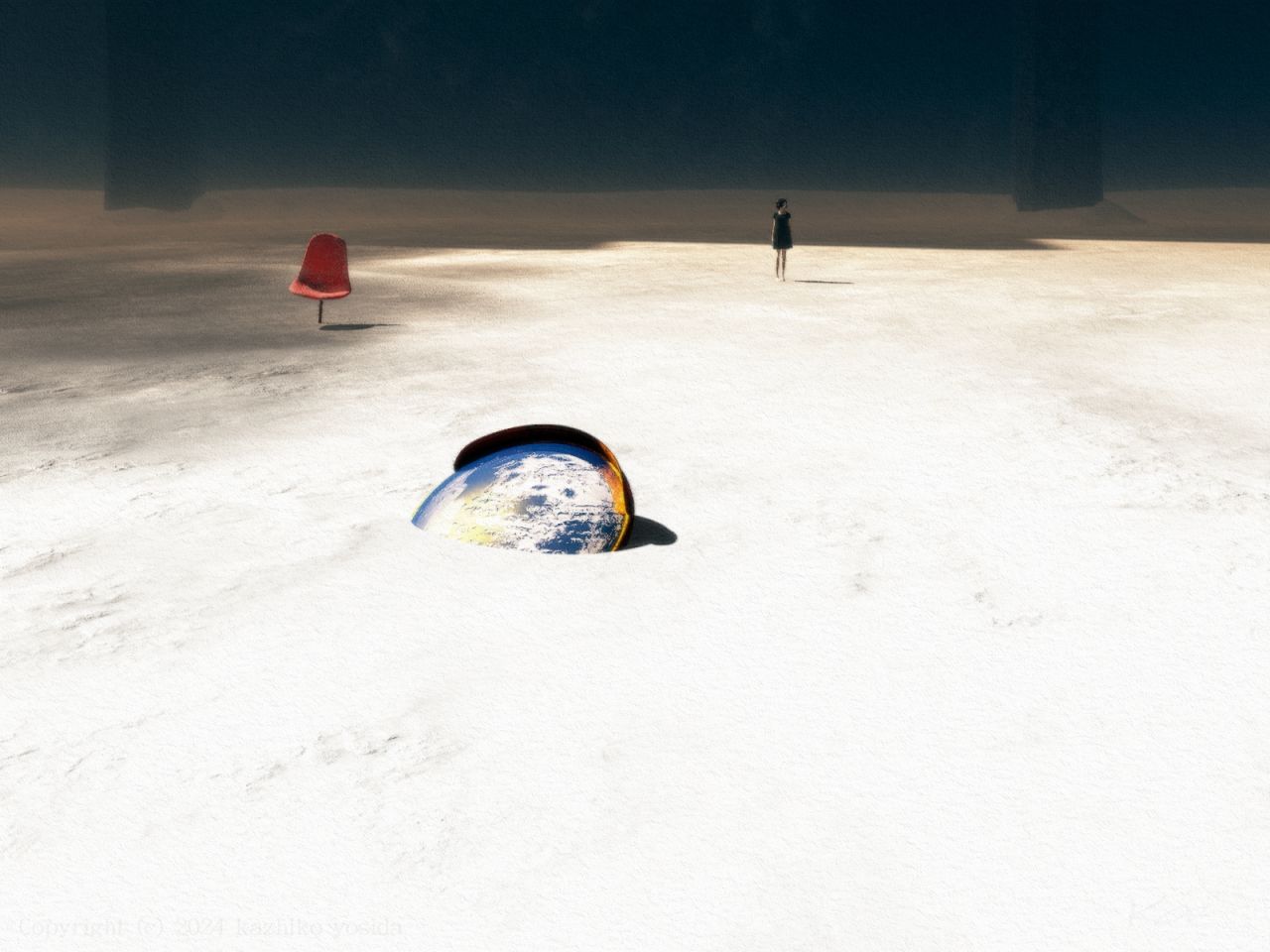

我在情感上的愚鈍就像是門窗緊閉的屋子,雖然愛情的腳步在屋前走過去又走過來,我聽到了,可是我覺得那是路過的腳步,那是走向別人的腳步。直到有一天,這個腳步停留在這裡然後門鈴響了。

他反覆按了按門鈴,一遍又一遍說著他沒有走錯,我開了門,他走進來,喝了我的茶、聽了我的故事、牽起我的手,就此成為我的摯愛。

後來我孕育了我們愛情的結晶,我被生產的痛苦數次擊倒,我第一次看見她時,心裡想著的是,她怎麼那麼醜?我把自己的手指塞給我剛剛出生的孩子,當孩子握住我的手指時,我沒有特別的感受。我瞬間成長成了一個媽媽,甚至一度丟掉了「妻子」這個角色。

我其實花了半年才逐漸開始對孩子有些感覺,6個月之前所有的喜歡我都是裝出來給丈夫看的,對一個完全剝奪你睡眠,拿走你正常生活的人,很難有愛意。

但在半年後,她逐漸開始能和我互動了,你說話她會咿咿呀呀、你出門她會找你抱、從一切都很陌生到後來得心應手、再到後來會開始擔心他吃得飽不飽、睡得好不好、再再後來又開始惦記他,不知道他會不會也時常惦記我,這是我才知道,這是母愛萌芽了。

患得患失的對白跌進腦海,思緒控制著無奈,將死未死的壓抑淪為對回憶的依賴,祭奠著逝去的未來,卻換不回一絲塵埃。

再次睜開雙眼,太陽以初現昏黃,浪潮一下下地拍打著我所在的礁石,躺在礁石背側的我依舊能清晰的感受到水的猛烈。翻湧的海水附著了我的全身,自碧海而來的風撫嗅著我的軀殼,我在水中起伏,似乎已經窺見那幽邃靜謐的深流。

我望向天空,被夕陽照耀著的雲彩一團一團地如棉花,一捲一捲地如波濤,連山一般地擁在那兒,偶爾有幾隻海鷗掠過,留下啼囀鳴叫的回聲,與之相對的,是時而響起的汽車前進時的聲音。

我度過了每一個晝夜,結識了無數難以忘懷的記憶,在我不為人知的軀體裡翻湧著刻骨銘心的回憶它們帶著餘溫,正勾手喚我前去。

浪潮託著海水一下下的侵佔我的耳朵與鼻腔,鹹澀的滋味並不好受,我被嗆的咳嗽,止不住的吐出鮮血與一些怪異的碎片,我想那是我某一部分的器官,不知何時,已有大量的魚兒圍繞在我的身旁,它們迅速的吞下了我身體中的東西,恣意擺動著身體。

於是,我用盡自己最後的力氣,將右手抵在凹凸不平的崖壁上,用盡全力讓自己翻了身,直面海水。

肆虐的風浪嘯叫著遠走,炎炎赤日如同熟透的果實般自世界的枝椏下落,只有一個躺在海中的人,像作家一樣為自己的故事畫上了句號。