咸湿的海水一抹一抹的拍击着我的脸庞,身体不自觉启动的瞬间,刺骨的疼痛让我迅速清醒。

透过海水不断涌入的缝隙,胀痛的双眼窥伺着周遭。硕大的红球高悬于顶,那夺目的光芒让我本就不堪重负的双眼泪如雨下,我只得闭上双眼感受周遭的一切。

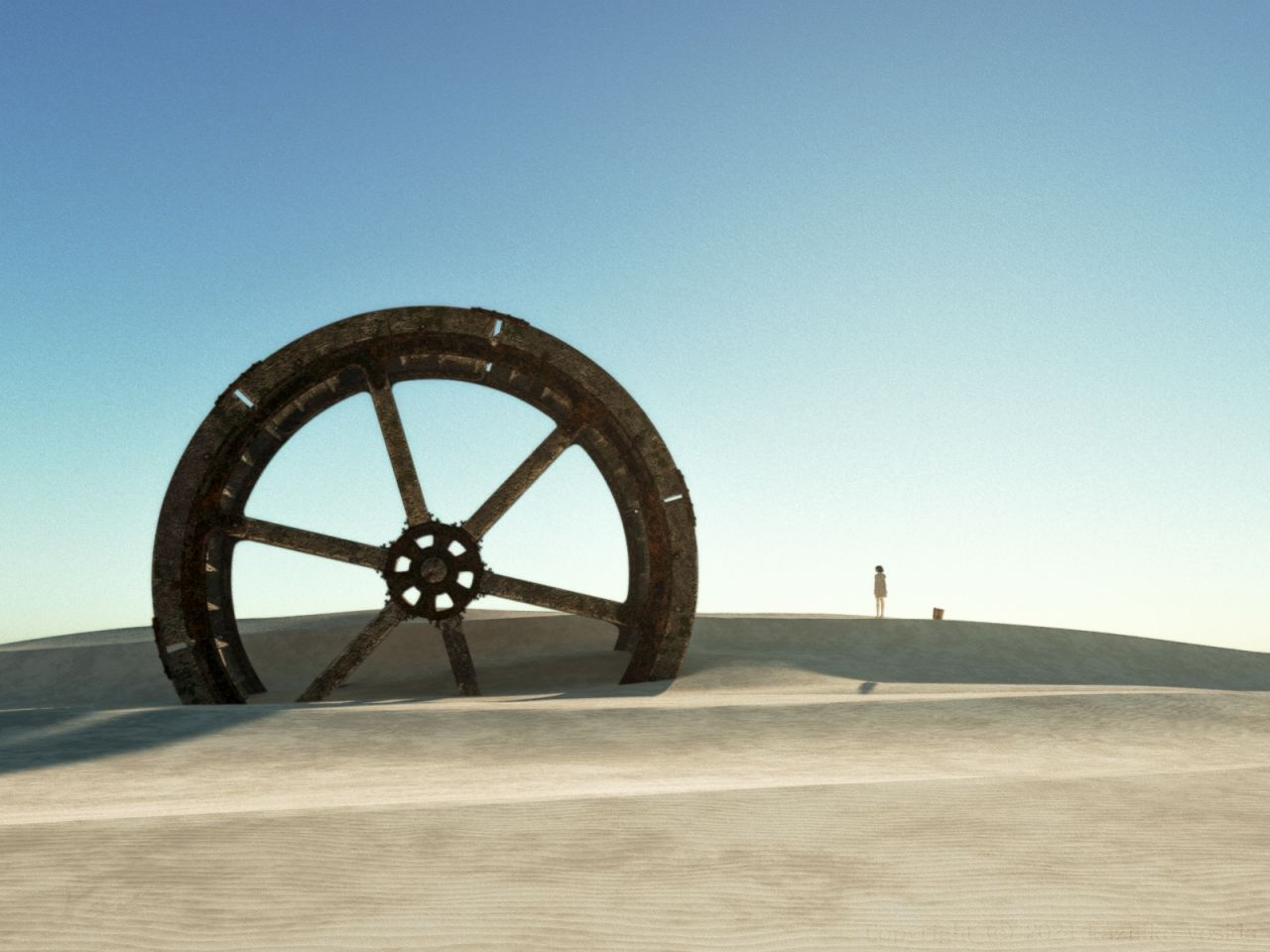

我不是专业的医生,但我能感觉到我的四肢除了右手以外全部断了,看来自悬崖跳下也不是什么好的自杀方式。我艰难的想要靠仅存的右手和背部移动身体,但凹凸不平的礁石以及凝固的血液令我备受折磨,在宛如酷刑一般的行动下,我艰难的将自己移动到了一个稍微平整且不用直面太阳照射的地方。

我开始后悔自杀了。半年前,我感到食欲不振、身体倦怠,还有腹痛和便血的症状,于是去了医院检查,当我看见医生做出那演变了成百上千次的悲痛表情,我就知道自己完了,果然,他说我还能活半年。

几年前跟随丈夫和女儿出车祸之后苟活下来的我,数次选择自杀未果,没想到几年后却将死未死,安排好后事的我,来到当初出车祸的山崖纵身一跃,我没想到还能睁眼醒来,并且还是这种状态。

唯一能行动的右手和头部此时也是强弩之末,我举起右手,附着其上的黑红血液早已黏稠,每个指缝都难以开合,我借着身旁缝隙中不停翻涌的海水洗涤着右手。

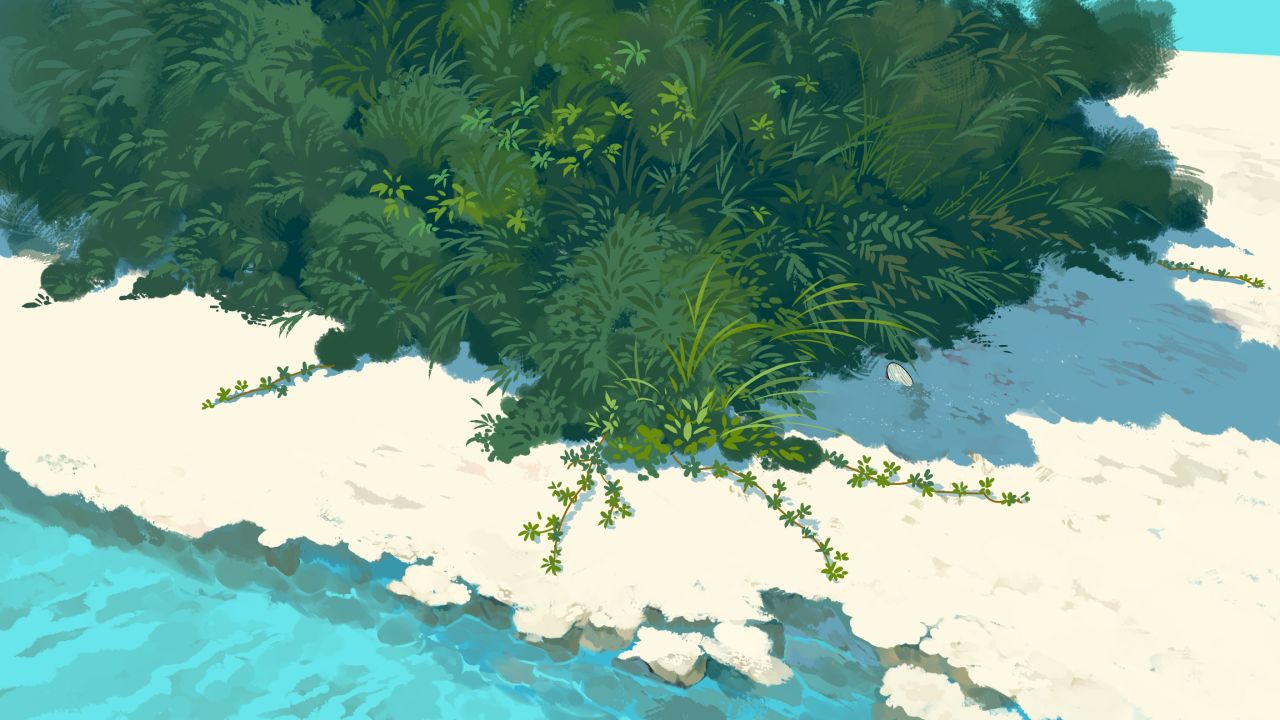

直到不再粘连后,我用海水清洁了下自己的面庞,我的眼睛已经能微微打开,我环顾四周,发现自己躺在一个被海水侵蚀着的有些弯曲的礁石上,头顶正是山崖所在,刺目的阳光正高悬头顶。我的左边身体有不少部分正触碰着海水,游鱼与螃蟹正在我的身旁恣意遨游,右边的大腿正挂在礁石的缝隙中,唯一能自由活动的右手也在渐渐丧失力气,不,丧失力气的是我。

我现在有三种死法,一是渴死、二是失血而死、三是等日暮西山,大海涨潮将我吞噬。就目前的情况来看,渴死离我太远、刚刚手上凝固的血液佐证我并没再继续流血,那么现在等待我的就是白浪滔滔。

右手手指扣在湿漉漉的岩壁上,想要借力移动身体向上,我一边缓慢移动,一边感受到了缓慢等待死亡的过程。

我想起了我丈夫,当时他被人撞击,冲出护栏的时候撞在了山崖旁的大树上,一截护栏精准的从他的左肾穿到了他的右肾,他卡在中间吸着凉气,连痛苦的哀嚎都无法做到,比起他,或许我的女儿还算幸运,坐在右驾驶的她因为车头变形被直接挤死了,我坐在后座,受伤并不严重。

在我丈夫死前,他一直呼唤着女儿和我的名字,让我们不要害怕,但我却因为半昏半醒而无力回答,要是当时我回答他,他是否会稍微安心呢?

就在我思索时,我注意到了山崖上方偶尔有汽车驶过的声音,我开始陷入两难境地了,面对将死未死的困境,我的心中开始在求援和等死之间徘徊。

如果我选择求援,我将会带着重伤的身躯迎接没有任何意义的化疗。如果我选择等死,那么我将会以最快的方式去找家人。

仅仅是片刻思考,我就决定了放弃求援,就算求援成功,我也只不过是在床上苟延残喘等待几个月稍纵即逝的时光,现在等待大海将我吞没显然是一个温柔的死法。

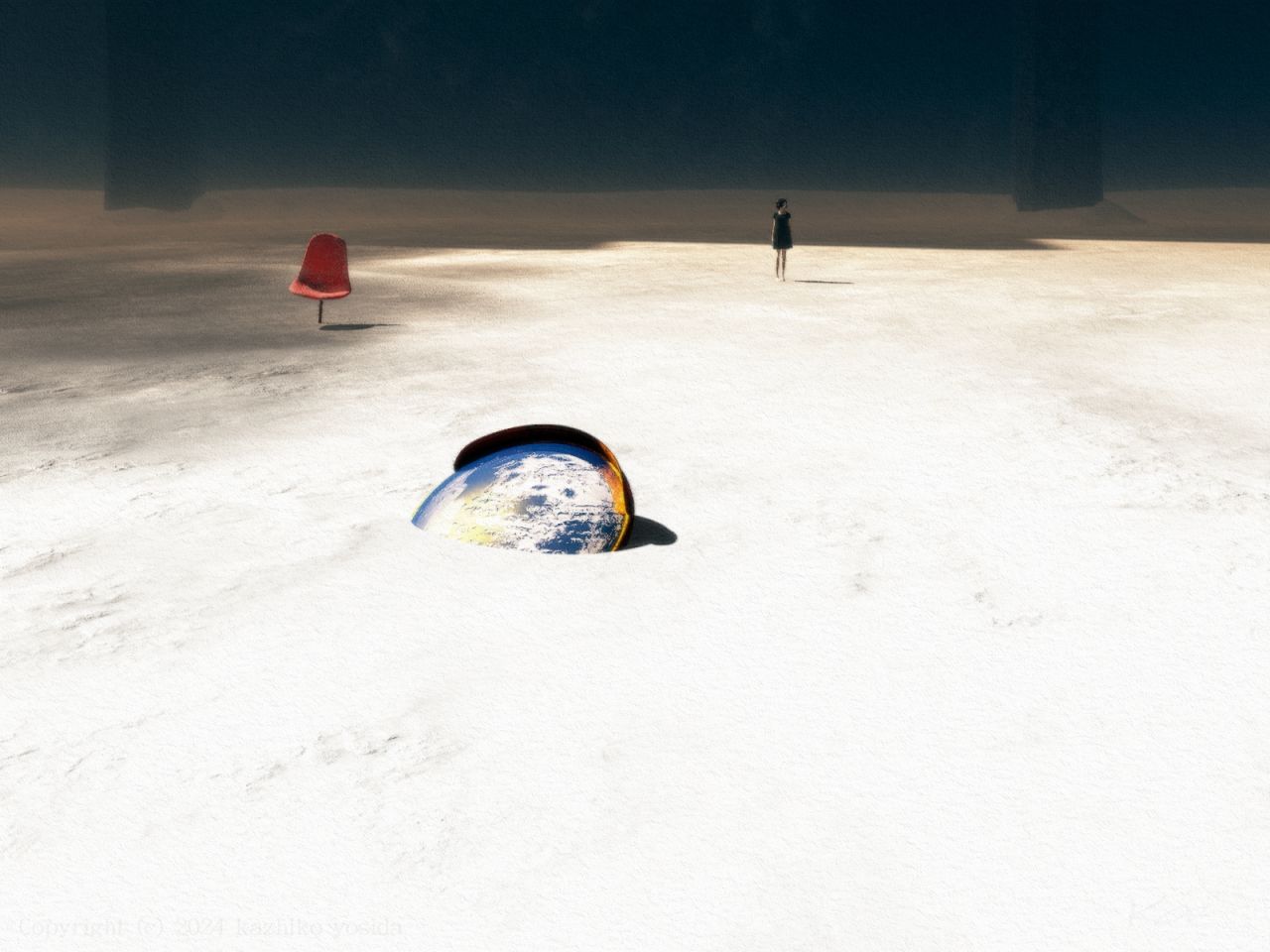

作出决定后,我闭上双眼,决定在最后时光里回味自己的人生。

我在情感上的愚钝就像是门窗紧闭的屋子,虽然爱情的脚步在屋前走过去又走过来,我听到了,可是我觉得那是路过的脚步,那是走向别人的脚步。直到有一天,这个脚步停留在这里然后门铃响了。

他反复按了按门铃,一遍又一遍说着他没有走错,我开了门,他走进来,喝了我的茶、听了我的故事、牵起我的手,就此成为我的挚爱。

后来我孕育了我们爱情的结晶,我被生产的痛苦数次击倒,我第一次看见她时,心里想着的是,她怎么那么丑?我把自己的手指塞给我刚刚出生的孩子,当孩子握住我的手指时,我没有特别的感受。我瞬间成长成了一个妈妈,甚至一度丢掉了「妻子」这个角色。

我其实花了半年才逐渐开始对孩子有些感觉,6个月之前所有的喜欢我都是装出来给丈夫看的,对一个完全剥夺你睡眠,拿走你正常生活的人,很难有爱意。

但在半年后,她逐渐开始能和我互动了,你说话她会咿咿呀呀、你出门她会找你抱、从一切都很陌生到后来得心应手、再到后来会开始担心他吃得饱不饱、睡得好不好、再再后来又开始惦记他,不知道他会不会也时常惦记我,这是我才知道,这是母爱萌芽了。

患得患失的对白跌进脑海,思绪控制着无奈,将死未死的压抑沦为对回忆的依赖,祭奠着逝去的未来,却换不回一丝尘埃。

再次睁开双眼,太阳以初现昏黄,浪潮一下下地拍打着我所在的礁石,躺在礁石背侧的我依旧能清晰的感受到水的猛烈。翻涌的海水附着了我的全身,自碧海而来的风抚嗅着我的躯壳,我在水中起伏,似乎已经窥见那幽邃静谧的深流。

我望向天空,被夕阳照耀着的云彩一团一团地如棉花,一卷一卷地如波涛,连山一般地拥在那儿,偶尔有几只海鸥掠过,留下啼啭鸣叫的回声,与之相对的,是时而响起的汽车前进时的声音。

我度过了每一个昼夜,结识了无数难以忘怀的记忆,在我不为人知的躯体里翻涌着刻骨铭心的回忆它们带着余温,正勾手唤我前去。

浪潮托着海水一下下的侵占我的耳朵与鼻腔,咸涩的滋味并不好受,我被呛的咳嗽,止不住的吐出鲜血与一些怪异的碎片,我想那是我某一部分的器官,不知何时,已有大量的鱼儿围绕在我的身旁,它们迅速的吞下了我身体中的东西,恣意摆动着身体。

于是,我用尽自己最后的力气,将右手抵在凹凸不平的崖壁上,用尽全力让自己翻了身,直面海水。

肆虐的风浪啸叫着远走,炎炎赤日如同熟透的果实般自世界的枝桠下落,只有一个躺在海中的人,像作家一样为自己的故事画上了句号。