2025年以來,我國"人造太陽”不斷取得突破,2月創造億度千秒的世界記錄,3月實現八分之一真空室關鍵技術,彷彿人類飛出地球,探索太陽系,不再是想象。

在此情況下各國紛紛提出籌備組建天軍的設想,未來戰爭以及可能的星際戰爭將打破傳統的海陸空三軍。

將廣袤的太空納入戰場,依託行星以及小行星作戰,將是全新的海陸空天四位一體指揮體系。

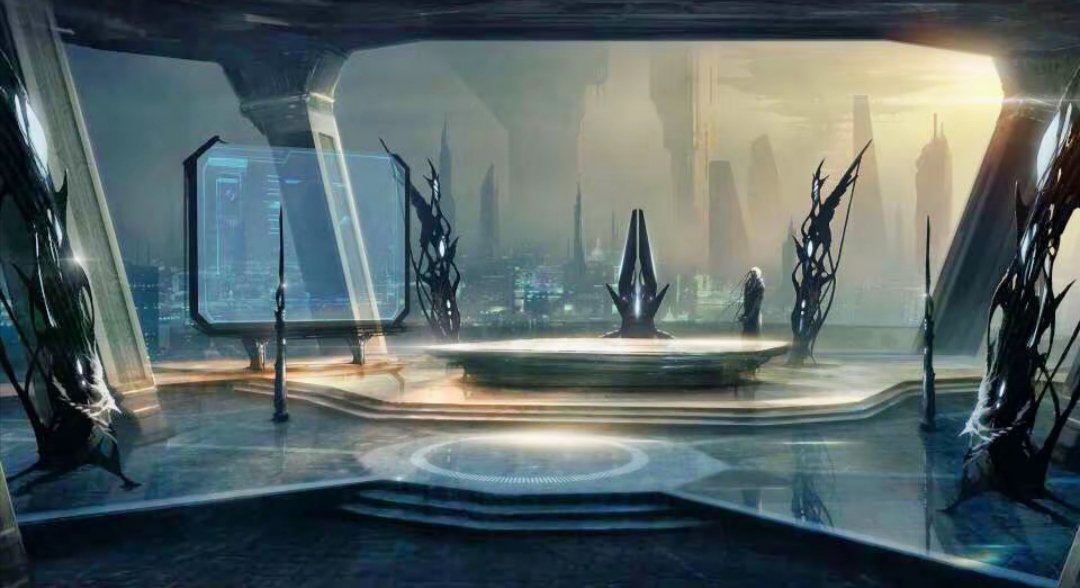

2019年,中國航空工業集(AVIC)發佈了一部名為《南天門計劃》的科幻概念宣傳片。

如空天母艦“玄女”

巨型空天飛行平臺,可搭載多架空天戰機(鸞鳥)。

具備大氣層內外作戰能力,配備能量護盾和離子武器。

空天戰機“白帝”

單座空天兩用戰機,可在太空和大氣層內作戰。

配備激光武器、電磁炮和反重力推進系統。

(3)能量武器與防禦系統,包括離子炮、激光攔截系統和電磁護盾。

美國則推出太空軍計劃(U.S. Space Force):專注於太空軍事化,保護衛星和部署太空防禦技術。

歐盟也有歐洲太空總署(ESA):推進“阿里安6”火箭和“月球門戶”計劃,加強深空探索能力。

隨著科技發展,未來人類實現可控核聚變,飛出地球,走向太陽系之時,一個新的問題將擺在軍隊高官的辦公桌前——未來可能的第一次接觸與星際戰爭。

可控核聚變時代的星際戰爭倘若在地球打響,可能戰爭時間不超過半天,地球與月球就會被聚變級武器轟的四分五裂。

雖然實現了可控核聚變引擎,但去系外行星的星際航行仍然只能小規模實驗,且時間週期極其漫長。

例如去往最近的比鄰星(距離太陽系4.22光年)核聚變引擎單程都需要50-60年。

在此之前地球將是人類在宇宙中唯一的家園,所以地球絕對不能成為星際戰爭的前線。

在此種情況下,禦敵於地球之外的星際級防禦計劃被提上日程——太陽系防線。

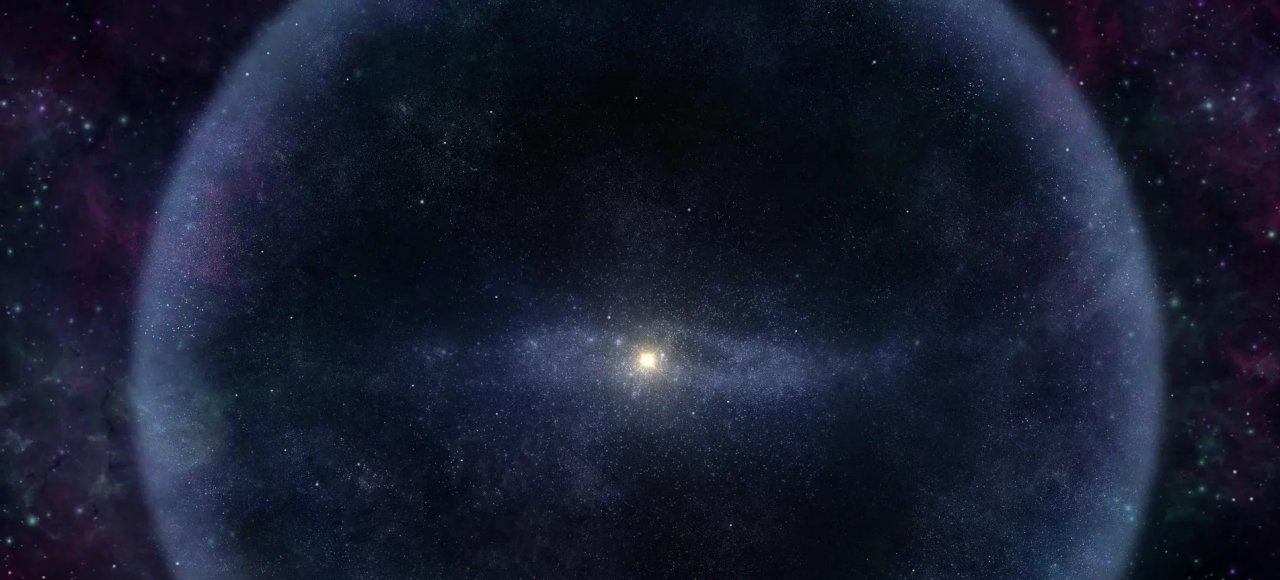

一、.奧爾特雲預警層(0.8-1.6光年)

戰略定位:深空感知與早期攔截

位置:太陽引力最遠端

戰略意義·星際烽火臺

在太陽系最外圍的冰質天體上,數百萬臺"烽燧"預警裝置正在甦醒。

每臺裝置的核心是足球大小的便攜式聚變堆,其持續運轉的60年壽命足以支撐整個防禦週期,當引力波傳感器捕捉到曲率驅動特有的時空漣漪時,裝置會立即點燃儲存的彗星物質,在漆黑深空中製造持續72小時的可見光爆發。

量子糾纏警報網

每顆預警衛星攜帶量子糾纏粒子對—— 地球指揮部存著"孿生粒子"

當外星艦隊經過導致粒子狀態突變,地球0延遲收警報。(相當於在1光年外安了門鈴)

同時駐紮在奧爾特雲與柯伊伯帶的人類艦隊迅速行動派出少量,人工智能控制的無人突擊艦誘導入侵艦船深入。(類似技術已在中國‘墨子號’量子衛星實驗中初步驗證。)

二、柯伊伯帶——星際雷場(應對Ⅱ型文明入侵)

戰略意義:大規模消耗敵艦隊有生力量。

位置:海王星軌道外,冥王星的老家(溫度相當於液氮)

每立方公里有8000+冰岩石亂飛。

由人工智能控制的聚變炸彈裹著天熱冰層偽裝成普通隕石,敵人艦群一旦深入聚變炸彈先是依附在艦船表面,隨後啟動引發微型聚變爆炸。

爆炸過後會奇蹟般留下一片唯一的“安全空域”通往矮行星鬩神星(直徑2326公里)

1 行星級炸彈

往地核灌入5000萬噸氦-3聚變燃料,其引爆時的當量1.75億億噸TNT炸藥,毀滅恐龍小行星撞擊事件的5.6億倍能量。

瞬時殺傷階段(起爆後0-30秒)

鬩神星自身在0.03秒內汽化,釋放伽馬射線暴覆蓋60°錐形區域 。

鄰近天體(直徑≤1000公里)表面溫度驟升至10⁷ K 。

2. 衝擊波擴散階段(30秒-6小時)

能量風暴席捲柯伊伯帶,引發連鎖反應

彗星群被集體點燃,形成直徑2光日的火環,直徑200公里級天體軌道偏移量達±15%

所有未引爆的聚變級炸彈將在同一時間引爆,全面覆蓋殺傷範圍。

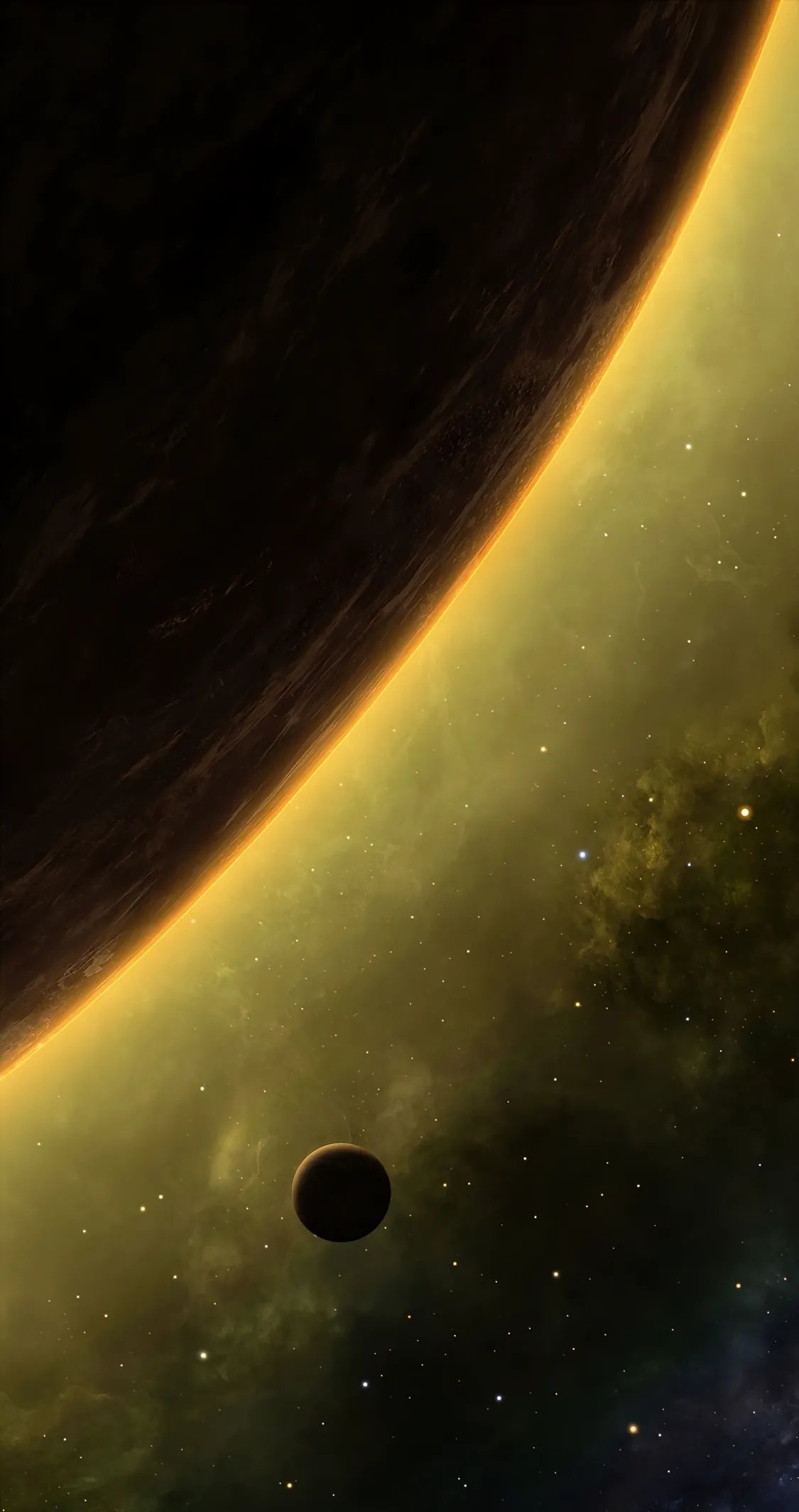

三、木星會戰

戰略意義:利用木星引力徹底摧毀敵艦群主力。

木星質量:佔太陽系行星總質量的71%。

引力:表面重力2.528g,逃逸速度59.5km/s。

風暴之眼:大紅斑直徑1.6萬公里,風速430km/h。

控制木星等於扼守小行星帶與外太陽系咽喉。

在木衛三(太陽系最大衛星)安裝1000臺等離子推進器,需要時啟動推進器,把整顆衛星加速砸向敵艦。

藉助木星的引力場形成引力彈弓,通過多次引力助推提升木衛三的速度。

利用木星強大的磁場,在赤道上空編織電磁網,任何金屬物體穿過都會遭受10億伏特電擊。

同時人類天軍主力與其交戰,誘其進入木衛三預定軌道,迫使敵艦進入木星洛希極限捕捉,墜入木星。

四、小行帶防線

戰略定位:利用無數戰略堡壘阻擊敵艦深入人類核心區域。

位置:位於木星軌道與和火星軌道的環狀區域。

目前已發現天體總數1,358,239顆,其中超過50km(穀神星等)的都被改造成戰略要塞。

配備:等離子體射流炮將聚變產生的高溫等離子體通過磁約束加速至0.1c(3萬公里/秒),射程達 50萬公里。

伽馬射線聚焦陣列:聚變中子轟擊鎢靶生成瞬發γ射線,單束能量 3×10²⁰ eV(相當於百萬噸級核彈)

倘若敵人佔領木星進攻小行星帶人類天軍艦隊全面轉入防禦階段,配合小行星要塞,將敵人阻擊在小行帶之外。

五、火星防線(地球的最後一道屏障)

戰略意義:拖延敵艦隊群,為火種計劃爭取時間。

位置:距離地球5500km

核心武器:奧林匹斯火山電磁炮、伽馬射線、聚變級導彈

射程覆蓋:0.3天文單位(精確打擊小行星帶目標)

行星級能量護盾

1. 電離層充能:在火星上空100公里處形成持續等離子云。

2. 磁流體護盾:偏轉80%動能武器與帶電粒子束。

3. 熔岩噴射:緊急狀態下可向上噴射超高溫岩漿流。

同時火星也是人類天軍艦隊的母港以及兵工廠檢測敵艦入侵全面爆兵生產。

無數無人機群抵達近地軌道發動自殺式攻擊,每百萬架無人機可組成直徑300公里的自殺式衝擊波陣。

同時人類星際陸軍駐火星方面軍出動,抵禦地面入侵,配置聚變供能裝甲以及磁爆槍。

六、地月防線(最後戰線)

戰略定位:文明存續與最終反擊。

月球背面無數聚變級核彈傾瀉而出,漫天星際塵埃甚至在光學上掩蓋整個月球正面。

地球上所有地核聚變器啟動,深海聚變反應堆啟動,聚變級行星護盾啟動,近地防禦軌道火力全開,殘餘的人類天軍艦隊撞向敵艦群,地球陸軍全面抵禦地面入侵。

文明存續——火種計劃

而此時的抵抗並不是為了保住地球,在敵艦群攻破火星防線,人類天軍艦隊幾乎全軍覆滅的那一刻所有人都明白太陽系已經失守,此時此刻的犧牲只是為了延續文明火種。

“我們將在恆星戰鬥,我們將在星雲間戰鬥,我們將在小行星帶戰鬥,總之我們絕不投降!”——群星 不屈傳統 寧死不降

在月球塵埃之後,10艘聚變引擎星艦正在全速啟動(15%光速)從不同方向衝出太陽系,上面裝載著5000餘名人類,他們將前往不同的恆星系存續文明火種。

起源:復仇孑餘

這個物種起源曾經是一個繁華的文明,百年前一個不速之客的到訪打破了這份寧靜,他們佔領該物種的母星系,而他們便是這場浩劫的倖存者,如今這個物種經過百年蟄伏重新在“比領星系”立足,而他們的目光從未離開過太陽系。

特質:軍國主義,極端排外,死戰不退,四海為家。

開局有20%可能在隨機星系刷新同物種文明,他們亦是這場浩劫的倖存者。