為什麼我越來越不喜歡音樂評論區? ——從“情感樹洞”到“表演場”的異化之路

引言:音樂評論區曾是“情緒避難所”

曾幾何時,音樂評論區是無數人深夜的“情緒樹洞”。在這裡,一句歌詞、一段旋律便能引發千萬人的共鳴,阿塵聽一首歌的時候,一定會點開評論區的,“初聞不知曲中意,再聽已是曲中人”的感慨,讓無數孤獨的靈魂找到歸屬。然而,如今的評論區卻逐漸淪為“戰場”——虛假故事、飯圈互撕、複製粘貼的段子充斥其中,我也不再想點開音樂的評論區了。

一、內容質量的崩塌:從“真情實感”到“工業流水線”

音樂評論區最初的魅力,源於用戶自發的情感表達。但如今,大量“工業化生產”的內容正在消解這種真誠性。

1. “套娃式作文”的泛濫

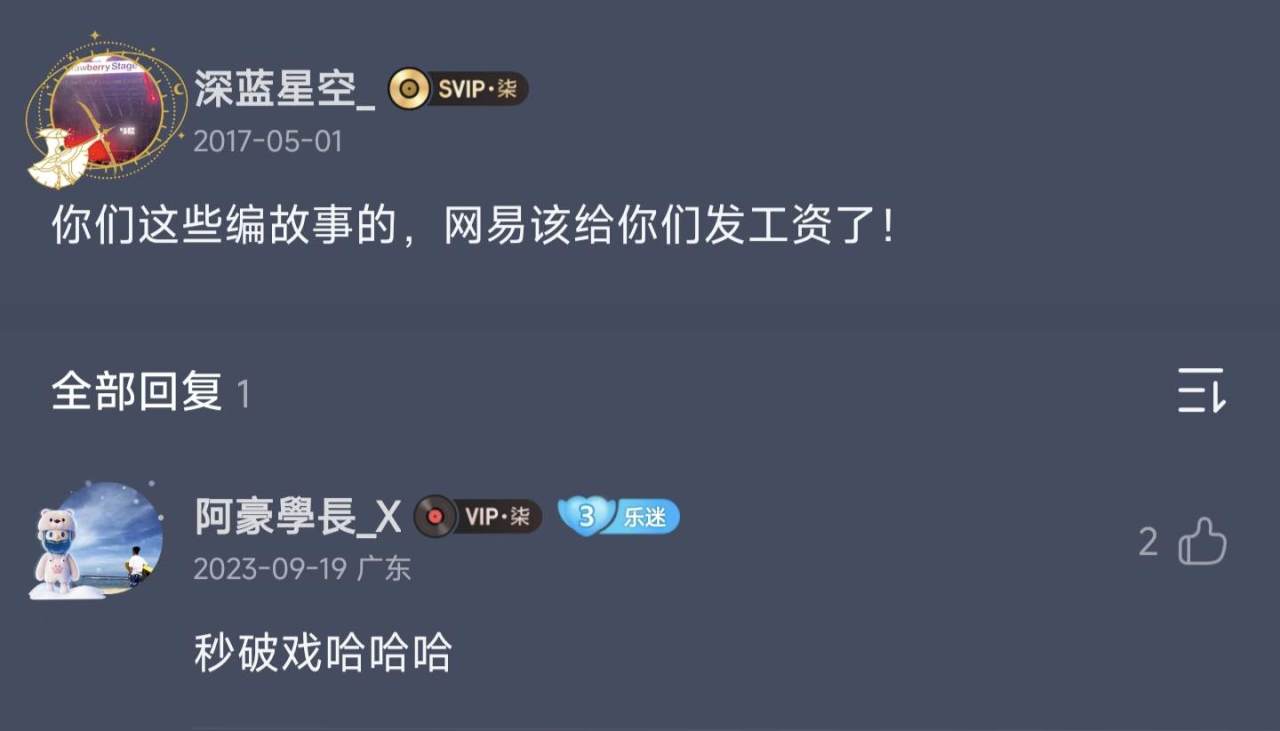

打開熱門歌曲的評論區,滿屏皆是“錯過”“遺憾”“白月光”的模板化敘事。這些故事往往以相似的開頭(“那年我18歲……”)和雷同的結局(“後來我們再也沒有見過”)拼湊而成,真假難辨。用戶從最初的感動逐漸麻木,甚至調侃“狼來了”效應——當所有評論都在賣慘,真實的情感反而被淹沒。

2. 無病呻吟的“致鬱競賽”

評論區成了“比慘大會”,用戶爭相用“厭世”“抑鬱”“崩潰”等標籤博取關注。某民謠歌曲下,一條“活著好累”的評論能收穫上千點贊,而真正需要關懷的傾訴卻被算法忽略。這種“為賦新詞強說愁”的風氣,讓評論區淪為情緒垃圾場。

3. 複製粘貼與“復讀機”狂歡

短平快的段子、網絡熱梗和土味情話被批量複製,評論區成了“復讀機”的聚集地。不止於音樂評論區,任何視頻,網站,就像觸發關鍵詞似的,一些莫名其妙的人就會莫名其妙的發一些莫名其妙的梗,即使與音樂視頻內容毫無關係,就比如說那個什麼水槍,回調xx,吐導樂,加納什麼的,我沒有說哪類群體或者是什麼人怎麼樣,阿塵只是比較反感這些行為來汙染原本的評論區。

二、飯圈文化的入侵:從“共鳴”到“控評”

流量至上的時代,音樂評論區逐漸被飯圈邏輯綁架。

1. 數據戰爭與“控評屠版”

粉絲為偶像打榜時,評論區成為數據戰場。他們批量發佈“哥哥絕絕子”“姐姐斷層第一”等無意義口號,甚至通過舉報、拉踩對手來“淨化版面”。例如某流量歌手的合作曲目評論區,雙方粉絲互罵“倒貼”“蹭熱度”,理性討論蕩然無存。

2. 非黑即白的“站隊文化”

評論區充斥著“先佔座後發言,不靠邏輯靠站隊”的現象。例如對刀郎音樂的爭議中,支持者與反對者互相攻擊,理性分析被“站隊”取代,甚至演變為人身攻擊。這種對立氛圍,讓普通用戶選擇沉默。

三、算法與平臺的“共謀”:從“推薦”到“信息繭房”

構思平臺算法的干預,進一步加劇了評論區的異化。

流量導向的內容篩選,算法更傾向於推薦高互動、高爭議的評論,導致極端情緒和獵奇內容被放大。例如深夜時段,平臺可能優先推送“致鬱系”評論,形成負面情緒的循環。 而用戶被算法困在“信息繭房”中,重複看到相似評論。偶然點讚了一條“失戀故事”,後續便被推薦大量同類內容,就再也看不到其他的,最終產生審美疲勞。

四、用戶心理的變遷:從“樹洞”到“表演場”

評論區的功能,已從情感宣洩轉向社交表演,大家不在表達自己的真實情感,而是塑造一個奇怪的人設和故事來博得同情和點贊。

1. “人設經營”取代真實表達

在熟人社交的壓力下,許多人將朋友圈塑造為“完美人設”,轉而將音樂評論區當作“表演舞臺”。例如“野生文青”通過晦澀點評彰顯品位,“情聖”用虛構故事打造深情人設。這種表演性互動,讓評論區失去最初的純粹性。

2. 圈層認同的排他性

評論區形成“鄙視鏈”:情聖鄙視逗比,文青鄙視跟風者。例如某評論區中,用戶用“明媚不能形容男人”等言論標榜獨特性,排斥不同觀點。 這裡就不說是那首歌了

結語:評論區不應是情緒的“垃圾場”,而是音樂的延續

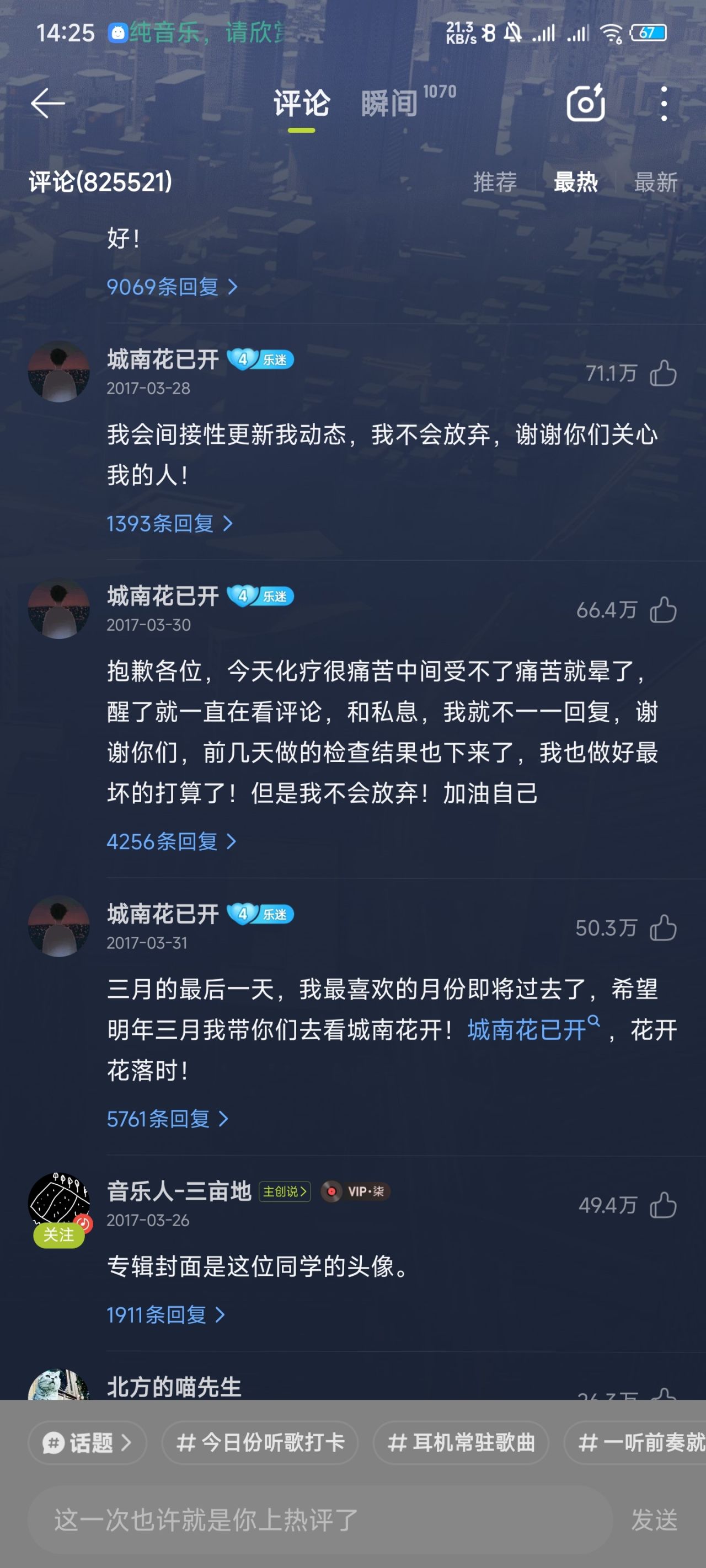

音樂評論區的墮落,本質是技術與人性博弈的縮影。當算法支配情感、流量裹挾表達,我們更需要守護那片“人間真實”的淨土。阿塵不知道大家有沒有聽過“城南花已開”,歌名也是人名,也是一段故事,那時的評論區大家相互鼓勵,相互加油,雖然故事的結局並不盡人意,但確實激勵當時高考了我,而現在的音樂評論區幾乎已經看不到曾經的純粹了

或許正如網友所言:“在音樂的串聯下,人類的悲歡本應相通。”

本文無任何拉踩和挑起對立成分,小黑盒平臺是我最喜歡的平臺,請審核大大高抬貴手球球了