为什么我越来越不喜欢音乐评论区? ——从“情感树洞”到“表演场”的异化之路

引言:音乐评论区曾是“情绪避难所”

曾几何时,音乐评论区是无数人深夜的“情绪树洞”。在这里,一句歌词、一段旋律便能引发千万人的共鸣,阿尘听一首歌的时候,一定会点开评论区的,“初闻不知曲中意,再听已是曲中人”的感慨,让无数孤独的灵魂找到归属。然而,如今的评论区却逐渐沦为“战场”——虚假故事、饭圈互撕、复制粘贴的段子充斥其中,我也不再想点开音乐的评论区了。

一、内容质量的崩塌:从“真情实感”到“工业流水线”

音乐评论区最初的魅力,源于用户自发的情感表达。但如今,大量“工业化生产”的内容正在消解这种真诚性。

1. “套娃式作文”的泛滥

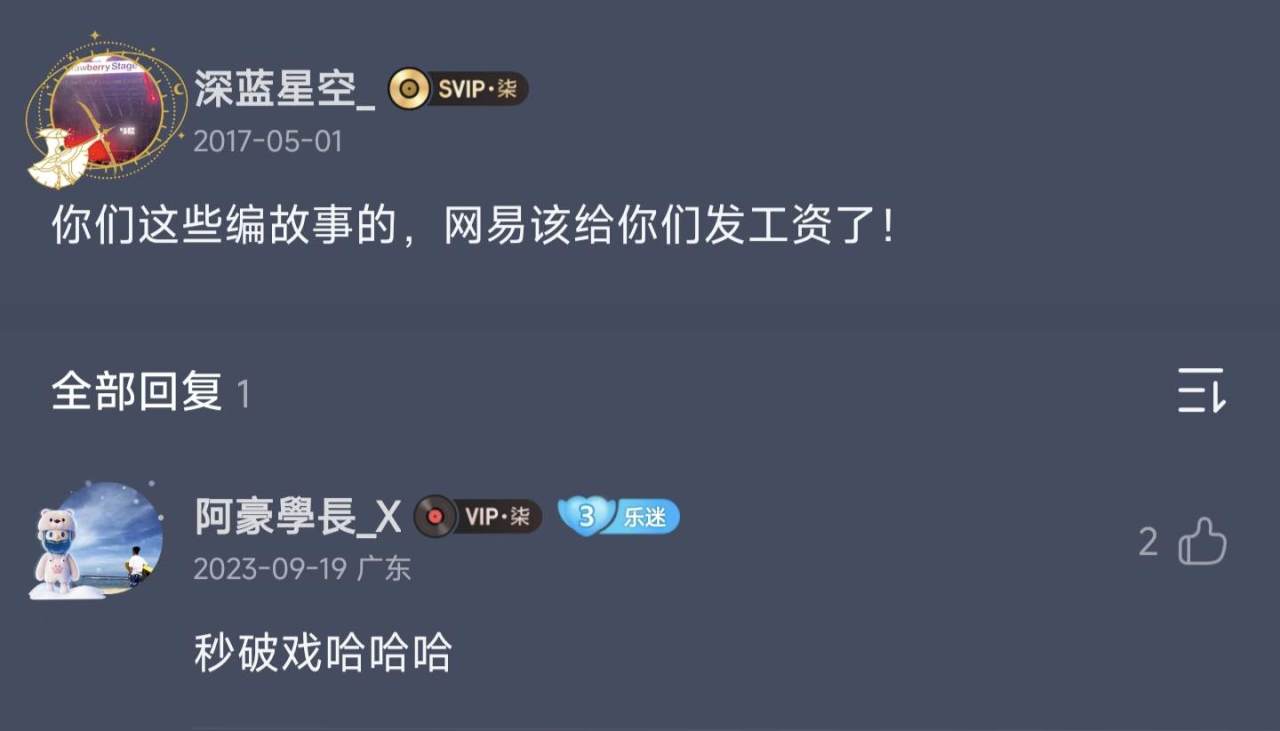

打开热门歌曲的评论区,满屏皆是“错过”“遗憾”“白月光”的模板化叙事。这些故事往往以相似的开头(“那年我18岁……”)和雷同的结局(“后来我们再也没有见过”)拼凑而成,真假难辨。用户从最初的感动逐渐麻木,甚至调侃“狼来了”效应——当所有评论都在卖惨,真实的情感反而被淹没。

2. 无病呻吟的“致郁竞赛”

评论区成了“比惨大会”,用户争相用“厌世”“抑郁”“崩溃”等标签博取关注。某民谣歌曲下,一条“活着好累”的评论能收获上千点赞,而真正需要关怀的倾诉却被算法忽略。这种“为赋新词强说愁”的风气,让评论区沦为情绪垃圾场。

3. 复制粘贴与“复读机”狂欢

短平快的段子、网络热梗和土味情话被批量复制,评论区成了“复读机”的聚集地。不止于音乐评论区,任何视频,网站,就像触发关键词似的,一些莫名其妙的人就会莫名其妙的发一些莫名其妙的梗,即使与音乐视频内容毫无关系,就比如说那个什么水枪,回调xx,吐导乐,加纳什么的,我没有说哪类群体或者是什么人怎么样,阿尘只是比较反感这些行为来污染原本的评论区。

二、饭圈文化的入侵:从“共鸣”到“控评”

流量至上的时代,音乐评论区逐渐被饭圈逻辑绑架。

1. 数据战争与“控评屠版”

粉丝为偶像打榜时,评论区成为数据战场。他们批量发布“哥哥绝绝子”“姐姐断层第一”等无意义口号,甚至通过举报、拉踩对手来“净化版面”。例如某流量歌手的合作曲目评论区,双方粉丝互骂“倒贴”“蹭热度”,理性讨论荡然无存。

2. 非黑即白的“站队文化”

评论区充斥着“先占座后发言,不靠逻辑靠站队”的现象。例如对刀郎音乐的争议中,支持者与反对者互相攻击,理性分析被“站队”取代,甚至演变为人身攻击。这种对立氛围,让普通用户选择沉默。

三、算法与平台的“共谋”:从“推荐”到“信息茧房”

构思平台算法的干预,进一步加剧了评论区的异化。

流量导向的内容筛选,算法更倾向于推荐高互动、高争议的评论,导致极端情绪和猎奇内容被放大。例如深夜时段,平台可能优先推送“致郁系”评论,形成负面情绪的循环。 而用户被算法困在“信息茧房”中,重复看到相似评论。偶然点赞了一条“失恋故事”,后续便被推荐大量同类内容,就再也看不到其他的,最终产生审美疲劳。

四、用户心理的变迁:从“树洞”到“表演场”

评论区的功能,已从情感宣泄转向社交表演,大家不在表达自己的真实情感,而是塑造一个奇怪的人设和故事来博得同情和点赞。

1. “人设经营”取代真实表达

在熟人社交的压力下,许多人将朋友圈塑造为“完美人设”,转而将音乐评论区当作“表演舞台”。例如“野生文青”通过晦涩点评彰显品位,“情圣”用虚构故事打造深情人设。这种表演性互动,让评论区失去最初的纯粹性。

2. 圈层认同的排他性

评论区形成“鄙视链”:情圣鄙视逗比,文青鄙视跟风者。例如某评论区中,用户用“明媚不能形容男人”等言论标榜独特性,排斥不同观点。 这里就不说是那首歌了

结语:评论区不应是情绪的“垃圾场”,而是音乐的延续

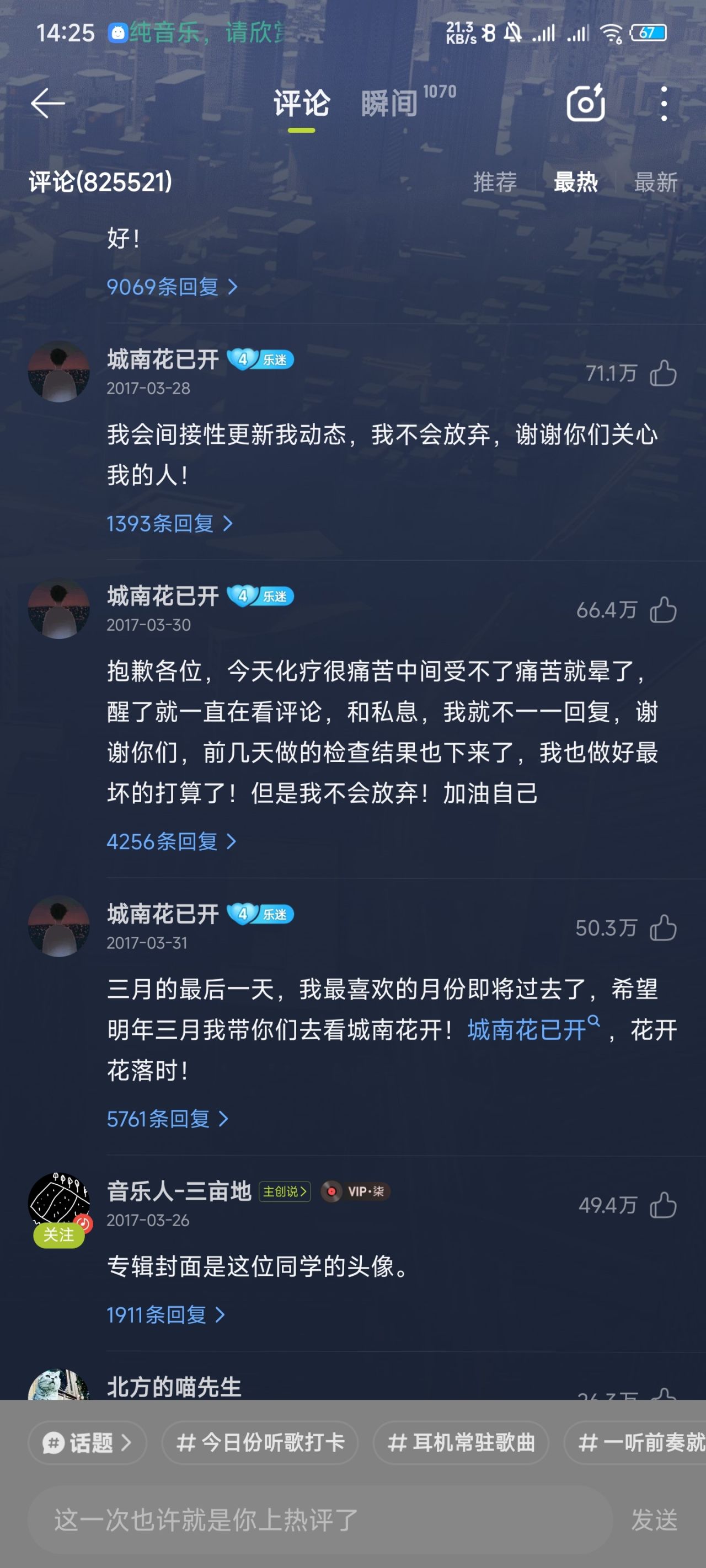

音乐评论区的堕落,本质是技术与人性博弈的缩影。当算法支配情感、流量裹挟表达,我们更需要守护那片“人间真实”的净土。阿尘不知道大家有没有听过“城南花已开”,歌名也是人名,也是一段故事,那时的评论区大家相互鼓励,相互加油,虽然故事的结局并不尽人意,但确实激励当时高考了我,而现在的音乐评论区几乎已经看不到曾经的纯粹了

或许正如网友所言:“在音乐的串联下,人类的悲欢本应相通。”

本文无任何拉踩和挑起对立成分,小黑盒平台是我最喜欢的平台,请审核大大高抬贵手球球了