本文來自 落日間 播客E41 玩家西西弗:失敗,重複與荒誕的藝術。

在對談的基礎上有刪改,完整內容可於小宇宙 APP 收聽。

Ⅰ《步步皆好》

葉梓濤:好的,歡迎收聽落日間。好久不見,上次落日間的播客發佈已經是半年前的事。這段時間各種生活和工作上的變動,使得播客這樣對我來說已經變得有點重量級的一個創作,遲遲不能推進。

好在有兩個因素使得我們可以把落日間的播客繼續做下去。第一個因素,我的一位好友沙皮狗,我和他正在做一個遊戲人文出版的事情。這樣一個遊戲人文的出版品牌叫作塞尼特。

落日間會在塞尼特的合作,以及幫助下,我們一起去推進更多優質內容的製作。也讓我從過去一個單兵作戰的模式,轉變成更加有組織、有聯絡的模式。

在第三十四期(未來之記憶:克里斯馬克的影像-遊戲媒體實踐)我和沙皮就聊了一期非常硬核的,關於新浪潮的左岸派導演克里斯馬克,他的電影和遊戲相關的經歷。沙皮可以打下招呼,介紹一下自己。

沙皮狗:Hello ,我是沙皮。跟梓濤一起去聊遊戲研究跨界的東西,過程是非常開心的,很高興又能夠在落日間的播客裡再繼續推進相關事情。我們一起做的遊戲人文出版,塞尼特,會探討比方說遊戲考古學、遊戲哲學、遊戲研究和遊戲人類學相關的事情,未來我們也會推進實體出版的工作,會把好玩的書籍帶到各位的面前。

葉梓濤:對,所以說塞尼特和沙皮之後會成為落日間的一個常駐合作者和嘉賓。也希望各位能夠去體驗一下這次新的化學反應,落日間在內容上的微小轉變和變化。

第二個要素則是落日間在一個月前,我們和一個叫做 PITAKA 的品牌,他們是專門做基於芳綸材料的手機、iPad 殼,以及各種保護套的一個技術和材料公司,我們一起聯名推出一款遊戲叫做《步步皆好》。

這款遊戲已經在落日間的服務器上線,大家可以去挑戰。並且這次的合作實際上我們也是將它當做一個研究創作去推進的,它可以算是我們這一次合作的產品,同時我們圍繞著遊戲它背後的思考,圍繞著 PITAKA 所希望去推進關於遊戲和失敗這樣一個品牌精神等等,我們也有做不少的研究。因此我希望在這期播客中和沙皮狗一起,做一下分享。

沙皮狗:我們今天主要討論的一個話題,跟遊戲和失敗相關,或者遊戲跟挫敗相關,以及遊戲跟荒誕哲學相關的東西,我們一開始還是從你的遊戲聊起來,就《步步皆好》這個遊戲,你簡單講一下你的設計思路是怎樣?

葉梓濤: 《步步皆好》它應該算是一個比較極簡的平臺跳躍類的遊戲。這是從馬里奧開始就一直髮展的,整個遊戲文化和遊戲歷史上面非常硬核的一種品類,通常來說,對於玩家都有比較高的一個技巧要求和挑戰。

在這類遊戲中,我們會經過大量的失敗。比如說很著名的平臺跳躍遊戲《超級食肉男孩》《蔚藍》,包括看過 b 站直播或錄播這種 I wanna 系列,還有喵里奧它都是平臺跳躍類,它是一個非常硬核的品類。

當時 PITAKA 給到關於遊戲和失敗的一個主題的時候,還有復古,後面我們就決定去做這樣的一個方向的嘗試,對。這遊戲比較特別的一點在於說,它像所有系列一樣,它都有個目標,一個人要爬上山頂,他是希望以最快的方式去爬上去,所以我們設計了這樣一個計時器。對,但如果僅僅是這樣,它就有點太像一個普通的遊戲,還沒有什麼實驗性,所以說做了一些調整。

當然在做的過程中有很多妥協,因為有些時間關係等等。但比如說我們做的時候就會想,這個人他是不是一定要登上山頂?以最快的速度登上山頂這件目標,它究竟是必要的嗎?

比如說我們中間有一些彩蛋,它是一個休息間,它是在原來登上山頂的這條道路中的一條歧路。你走錯這條路,便會到一個休息間裡面,一直在奔跑的主角,他會突然慢慢地停下來,安靜地在一個有花草,還有小青蛙小蝴蝶的地方,打一會兒盹,就等於是休息一下。它和遊戲的一個,你可以說表面上的一個目的,它就很明顯格格不入,這個衝突是挺好玩的。

還有比如說像這個遊戲,你會發現主角他爬上這座山,但他最後又回到山腳下,等於是他反覆地在爬,他好像並沒有說你成功了。比如說玩家最後爬上山之後,他會告訴你你已經是第幾百次,甚至現在應該已經 2000 多次爬上這座山。

因為我們把全球所有玩家每次通過這座山都當做一次的記錄。我們會記錄下來,因為當時想的就是當我創造出主角這樣一個人物和遊戲的時候,他的存在就變成一個抽象的事物。世界上不同地方有聯網在玩這個遊戲的人,他們一起在爬這座山。

對,雖然它對於每個玩家來說都是第一次爬,但實際上對角色來說,它就是不斷在驅動著,每個人在藉助他的身體,在這座山上留下自己不同的痕跡,以不同的時間將它完成。

大概從背後的思考上面有這樣一部分,其實有蠻多沒有實現的。比如說中間其實是想遊戲很難,所以你會有不斷的失敗死亡。

又想說如果你跑得很順利,我就讓你跑得很順利,你就直接往上跳。而如果你比較菜或是你在路上花了很多所謂不必要的、浪費的時間,你反而會得到東西。比如說你第一次死亡之後,當時想的是場景中會多出一種顏色,比如說你第二次死亡或第二次摔倒,他沒有成功地爬上高臺,他會給你背景音樂增加一點新的色彩。

這中間一直有一種想把登山比作人生的一種感覺,你就覺得我們在人生中,我們朝一個目標走,不斷地前進,你最後發現你達不到目標,或者說你會失敗,或者說甚至你回到原點,在過程中的這些經驗就浪費了嗎?肯定沒有。你的失敗它轉換成另外一種不同的生命經驗,同樣帶給你一種不同的體驗。它不是一種非常功利性的,直接面向一個結果的事情,它同樣帶來不同的體驗。

比如說當時想畫很多素材,如果你摔死,復活之後你會發現天上多出一顆星星,或者你邊上多出一棵草,甚至說你在原地一直走,一直沒有能夠爬上去,整個遊戲世界都會發生變化。你投入越多,你的感官理論上會發生變化。

最後它是涉及到非常複雜的事件系統,我短時間內沒法做出來,只好把點子留到後面,於是最後做的是現在看著的樣子。

沙皮狗:我把遊戲給了我的其它朋友,包括有些也是遊戲設計師,他們玩了遊戲之後會直接說,遊戲讓他們覺得最好的地方就在於它整個節奏是很流暢的。

說是一種失敗的節奏也好,或者是一種登山的節奏也好。你之前也說過你在 Next 有平臺跳躍開發的經驗,之前是鑽研一年半的時間,在平臺跳躍遊戲裡面?你有什麼心得嗎?關於這種節奏的設計。

葉梓濤:也比較微妙,平臺跳躍遊戲對很多人來說,他們覺得是最簡單的一類遊戲,很多人一上手就會想做平臺跳躍。

但你越做到後面你越會發現,它發展得太久,從超級馬里奧開始一直到後面不斷的人,就在同樣一個主題上在不斷地進行變奏。它是一個極端複雜,有大量珠玉在前的一個品類,它有很多隱性的設計在裡面。

比如說基於手感的跳躍緩存,我舉個例子,比如說你點擊屏幕,人物他會跳起。如果你在人快要落下,但又還沒落到地上的時候,你提前按了一下跳躍,我們這時候也要把你的輸入給它存下來,在落地的時候觸發跳起。

這樣就等於是說你可以有你想做的事,你就比較能夠容易做到。還有比如說像一個叫土狼時間 coyote time 也非常的經典,指的是比如說以前看貓和老鼠,你去看貓跳到懸崖邊,它會左看右看,發現往下看,自己在懸崖邊它才掉下去。

這在跳臺遊戲設計中就被叫做土狼時間,如果玩家只有跌落幾幀,幾幀之內它還是可以觸發跳躍,這樣就可以讓你沒有什麼失誤,或者說你的失誤就只有一點點偏差,它一樣可以起跳。有些很微妙的這種設計,是讓整個體驗變得流暢的一個非常基礎的點。

對,然後除此之外的話,其實就是關卡設計和一個能力升級。因為對我來說這個遊戲它有點像是一個小小的類銀河惡魔城的遊戲——它其實是指過去叫做銀河戰士和惡魔城的兩個遊戲,由這兩個遊戲它所演變出來的一個比較特別的遊戲品類。它的主要特色就是說玩家是通過自己能力的解鎖來探索新的區域。

《銀河戰士:融合》是一款動作冒險遊戲,由任天堂於 2002 年為 Game Boy Advance 開發併發行。玩家控制賞金獵人薩姆斯·阿蘭調查一個被變形寄生蟲感染的空間站。與之前的《銀河戰士》一樣,Fusion 是一款帶有平臺跳躍、射擊和解謎元素的橫向卷軸遊戲。

可能過去我們探索新區域的設計方式是:我去一個地方拿著鑰匙再打開門。而不是說你現在想去 a 點,但你發現 a 點那個平臺好高,你跳不上去;因此你會先去 b 點,在 b 點你會拿到一個能力,這個能力能讓你跳得更高,你再回到 a 點,你就發現我可以跳上去了。它是一種更加自然的探索世界的方式,玩家他所扮演的角色的能力升級,實際上是會帶動著他去探索更大的一個世界的。

所以其實在《步步皆好》裡面一直有這樣的一個設計,當然這個設計對於那種一個完整的銀河惡魔城遊戲,比如說《奧日》、比如說《空洞騎士》來說是非常小和迷你的,但是它確實基本上是按這個思路在走。

對,所以說你在裡面會有個能力成長。玩家一開始可能走得很慢,跳得很矮,不能控制高度,但你會逐漸地解鎖更多的能力,就好像我們在不斷學習新的能力,然後適應新的關卡一樣,會有這樣一個過程。

你說真的很流暢,可能也是玩的人比較厲害,因為比如說現在我看就 b 站已經有兩個人,他們有發自己的直播錄屏了,我一看其實還是挺難的,就不少人第一次初見的話可能還是要玩個 20 分鐘。

沙皮狗:可能也是因為我分享給的那些朋友,他們都是一些《蔚藍》的高手, 所以他們玩得會比較流暢一些。

葉梓濤 :對,但這個遊戲你會發現其實上限還挺高的。比如說特別是日本的一些速通玩家,他們能夠把這個遊戲玩到 1 分 26 秒。速通我自己最快就是 1 分 40 多秒,我遠遠不及他們對於遊戲一些極限的挖掘,因為我後面的一個速通模式的設計是玩家會直接解鎖全部的能力,其中有個能力就是越跑越快。然後實際上這個遊戲一個基本的規則,就是說它可以碰到左邊的牆之後,它會自動通過這個碰撞來轉向。

我又在關卡設計上設計了很多比較微妙的,比如說石頭的突出點,你走到前面,本來你要碰到前方這堵牆你才會往回走,但是這個時候你發現你頭上有一個突出的方塊,你實際上可以提前跳起來去觸碰方塊,讓你提前進行轉向,等於它有大量的餘地你可以通過一些微妙的操作去加快時間。

所以說我們後面就加了一個排行榜,這也是一個挺特別的體驗,後來覺得應該算是某種神來之筆。對,就是加了排行榜之後更有意思,然後和這樣一個主題來說,一群人,他們真的是覺得重玩其實也很有趣,就是重複的爬山這些毫無意義的事情,他們在這上面花費了非常多的精力,想要在裡面挖掘更多有趣的一些空間,對。

Ⅱ 遊戲是一種失敗的藝術?

沙皮狗:而且你加競速模式其實是把社交的屬性帶到了遊戲上,你實現了一個遊戲內部的意義之網和遊戲外部的意義之網的連通,對吧?因為大家可以在登完山之後,又看到其他玩家他們究竟在做些什麼,一下子就把這個遊戲通向外部。

而且還有一個設計,我感覺跟《蔚藍》也挺像的。死亡時間,人們津津樂道《蔚藍》的設計,它的死亡是沒有讓人非常痛苦的,因為他死亡復活的時間非常快,而且就非常迅速,好像就零點幾秒一秒都不到。

葉梓濤:對,它是一個平滑的死亡。

像《空洞騎士》這樣的遊戲,損失半格血會讓整個屏幕突然變鈍,彷彿屏幕玻璃裂開。這種設計其實是為了鼓勵玩家,比如《空洞騎士》鼓勵玩家謹慎,因為這是一個危險的世界。在遊戲中,每條生命都顯得非常寶貴,玩家在和世界搏鬥的過程中苟延殘喘,嘗試蒐集資源,努力活下去。未來的走向是註定的,你會不斷死亡,不斷回到原點。

但是,《蔚藍》的體驗是每次死亡都沒有什麼感覺,就像回到了原點。讓你回到原點,實際上是在鼓勵你反覆嘗試。當玩家重試的成本極低時,他們會更願意再試一次,而不會因為大量的成本而放棄。

沙皮狗:他預設背後的一個價值觀就是,你的成功一定是大量的死亡和大量的失敗積累而來的,對,他實際上是鼓勵失敗的。

葉梓濤:或許並不完全是鼓勵,但他並不懲罰失敗。

其實剛才我提到的《步步皆好》想做的有點鼓勵失敗,即失敗反而讓遊戲更有趣,增加了多樣性。我認為應該有這樣的遊戲,但我暫時沒想到。失敗本身其實是有趣的,類似於一些 party game,特點是讓你歡笑,因此有趣的失敗是被允許的,甚至可能比成功更有趣。

沙皮狗:有趣的失敗會讓大家捧腹大笑,讓你變得尷尬或者有些不太體面,但在現實生活中也許會得到一些正面的回應。

葉梓濤 :對。

沙皮狗:我還想了另外一個點,你說遊戲的樂趣在於不斷獲得新的能力,然後去爬上山峰。讓我腦子裡一直想到的是一個核心概念,以前看德勒茲的紀錄片《A 到 Z》,不知道你有沒有看過。

葉梓濤:我看過一點。

沙皮狗:當時他們談到了字母"J",就是 Joy,樂趣這個東西。然後主持人就問他什麼是樂趣,什麼是 Joy?

德勒茲說 Joy 是人能力的增長,人察覺到自己的能力發生成長了,比如說有一天我會騎自行車了,我會說話了,我的力量得到了增長,我的能力得到了擴展,這時候人就會得到 Joy。他覺得人類的大部分 Joy 都是來自於這樣一個源頭。

《A to Z》是一部由於1988年至1989年間拍攝的法國紀錄片,由哲學家吉爾·德勒茲和他的學生、記者克萊爾·帕內特進行一系列訪談。

所以當時我看到聽到這個的時候,我想到遊戲裡面也是有這樣的設計,因為遊戲你就不斷地去獲得一個新的能力,很多遊戲基本上都是這樣,包括《塞爾達》也好,甚至包括魂也好,這些非 RPG 類的遊戲,它們都是獲得新的能力。

因為大家都知道失敗是遊戲裡面非常核心的一個概念,遊戲設計師很大程度上要考慮怎麼去設計一個失敗,以及你怎樣去設計玩家克服失敗。有一本書叫做 The Art of Failure,就是失敗的藝術。作者認為遊戲就是失敗的藝術。這本書也被翻譯成中文了,不過現在好像已經賣完了。

(The Art of failure)The MIT Press. Juul, Jesper

我們就簡單從這本書開始聊起,你覺得遊戲是失敗的藝術嗎?

葉梓濤:我其實蠻喜歡這本書的,我就想到小時候,我是一個沒有成功習得失敗的人。小時候我和我外公下象棋,然後我輸了我特別會哭鬧,後來他就迫不得已要裝作不敵我了,聽起來就很糟糕。

我覺得這沒有一個很好的失敗教育,但其實遊戲是應該能夠讓人意識到你是可以失敗的,失敗沒關係,或者它結合失敗這樣一種感覺,把失敗放在一個安全的地方,能夠讓你去品味,去體味失敗的樂趣,甚至不同的失敗方式。所以某種意義上它(遊戲)可能是一個很好的習得如何面對世界,如何面對失敗的訓練場或演武場,所以我蠻喜歡這個說法。

但我記得當時看那本書,他一開始提出一個叫做失敗的悖論,是說他搞不明白為什麼玩家會玩那些讓我們遭到失敗的遊戲,為什麼會喜歡失敗。但我覺得他這個說法有點有點偷換概念了。

沙皮狗:他提出了一個三段論,第一條是我們通常是要避免失敗的,對,我們通常傾向於避免失敗。

然後第二條是我們在玩遊戲的時候就是要去經歷失敗。然後第三條是我們卻因為遊戲裡的失敗而樂此不疲,他覺得這三個命題組合起來形成了一個遊戲失敗的悖論。

葉梓濤:對,他覺得我們總是會喜歡玩那些讓我們遭到失敗的遊戲,就很怪,人是不是有受虐什麼的傾向,但我覺得其實我們喜歡的不是失敗,我們喜歡的是克服失敗的過程。

就好像你剛才說的,德勒茲解釋 Joy 的感覺就是我們希望我們成長,我們希望有掌控感,我們希望在這個過程中把原來不可馴服的事情變得可馴服,原來你無法處理的對象變得可處理,就好像駕馭一匹野馬、去開一輛新車、去學會掌控一臺機器這樣一種感覺。

我們其實希望遇到阻力的,我們希望遇到一種遊戲,它本身對我們有一種抵抗。因為就好像你想象一個遊戲,這個遊戲打開之後,過一秒鐘他就說你成功了,這對你來說沒有任何意義。

因為我們要的不是成功,我們要的是抵禦和克服失敗的這樣一個過程,這個過程當然可以有很多人從不同角度去切入,比如說他覺得在遊戲這個意義上,失敗一直是一種學習,對。

因為你實際上是在學習如何不會失敗,你要去掌握其中的一種克服失敗的一個技能或者等等,然後或者有人覺得遊戲中的失敗,它實際上也不是一種真正的失敗,它不是一個說你這個人就有問題,說你這個人很糟糕,所以你失敗了。

他就是說你只是在這個遊戲中失敗而已,你可以沒有什麼關係的在嘗試,它是一種安全的狀態。所以為什麼有些人他可能會從一個兒童心理學或他們的角度去切,覺得說小朋友他們在成長當中、在遊戲中去它可以逐漸地發展出應對世界的某種方式和策略。

所以我覺得 Juul 的悖論,對我來說不是特別生效,但是把遊戲作為失敗的藝術,我覺得是一個好的思考路徑。

沙皮狗:對,其實我們兩個也有共識,他的悖論其實是預設了一個虛假的命題在這裡,我們好像是在遊戲當中尋求失敗,但我們其實是在尋求一種成功與失敗的辯證法。

因為如果要成長的話,你一定是要經歷失敗,然後再成功,然後再失敗,然後再成功,你是不斷進行這樣的一種循環,然後獲得一種深沉的樂趣在裡面,所以我們是需要成功和失敗的辯證法在這裡。

而且你剛剛也講到說,遊戲它給了我們很多可能性去嘗試,比方他給我們設置一些安全的區域,我們可以在裡面體驗各種各樣的失敗,緩慢的失敗,快速的失敗,慘烈的失敗或輕鬆的失敗,然後獲得一些巨大的成功或者微小的成功。

它給我們的很多背景、很多區域、很多模式去試,但都是因為它是有安全區的。因為如果我們現實當中要去體驗失敗的話,我們要付出很多代價,我們可能比方說談戀愛失敗了,要付出情感代價,我們就遲遲不敢去嘗試表白,或者說不敢去跟情人吵架之類的。在工作中失敗可能會被扣工資,或者說在人情世故上面都變得很難堪。

所以在遊戲中,我們可以用較少的代價去承擔各種各樣的失敗。這也是為什麼我喜歡將遊戲看作失敗的藝術。所以我也挺喜歡他這個說法的,就是 the art failure 遊戲它可以作為這樣一種失敗的藝術。

但另一方面有一些遊戲,它就把現實當中的一些失敗的代價和遊戲當中失敗代價聯繫在一起,比方說魂類的遊戲,有的人他可能就會玩得很痛苦,他其實一點都樂趣都沒有。比方說我原來最早工作的時候,當時我上完班很累了,每天晚上我都很累,然後差不多 8 點多 9 點多到家我打算打開遊戲機玩一下黑魂。

然後玩了兩個小時,我都還不停地在打同一個精英怪,還不是什麼 boss。當時我就怒摔手柄,我白天已經上班這麼累了,為什麼晚上回來還要受苦?

他這個遊戲相當於就把現實當中的一些精神壓力的代價,失敗的代價拉到了現實,因為你在裡面實際上投入了非常多的時間和精神。

其實在這本書裡面他有講到一個很重要的就是 time investment(時間成本),就是這種過多的 time investment,他就容易把遊戲當中的失敗變成一種真正的失敗,然後他又把這個失敗叫做它是帶有一種悲劇性的失敗,由此就把真實和虛構的失敗給他聯繫在一起。

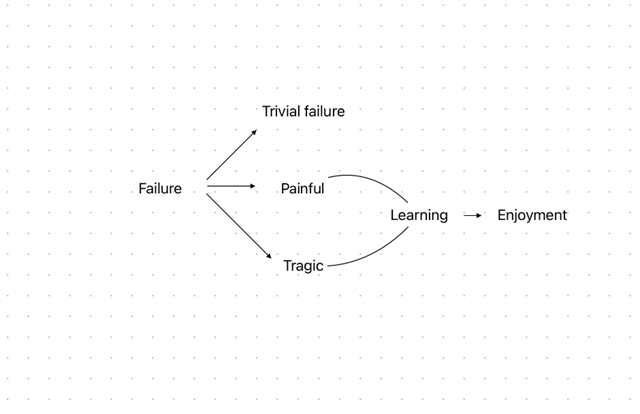

所以我自己覺得遊戲中的失敗,它其實也是有一個光譜的,我自己也畫了一個。可能比方說我們最小單位的失敗,可以把它叫做 trivial failure,微小的失敗。然後中間可能會有一個叫做 gradually painful,就逐漸讓我們變得痛苦的一些失敗,然後很多遊戲它的難度曲線或者難度值就在這個光譜上移動,然後到最右邊它可能就變成一種 tragic,在遊戲當中的失敗可能會造成你現實當中體驗到一些悲劇性的失敗。

失敗的光譜 by 沙皮狗

除了魂類的那種時間成本投入比較多的,另外一種比方說像 Dota 的 Moba 遊戲。你在遊戲當中失敗,其實上某種程度也意味著你在現實當中,你對於這個遊戲可能不算是一個聰明的人,或者你跟別人一起玩那個遊戲的時候,你會被罵,對你會有些社交壓力在裡面,這個東西也會引向一個真實的失敗在遊戲當中。

Ⅲ 挫折十一味

葉梓濤:對,我覺得你剛才講的很多遊戲,他就是在討論遊戲設計。他在設計失敗的時候,其實不同的遊戲他們有不同的處理方法,然後其實我還蠻有感觸的,特別是當你談到魂系遊戲的時候,因為我就專門寫過宮崎英高,也翻譯過紐約客對宮崎英高的採訪。

他確實是很少見,因為他把現實的失敗或現實的苦難,等同於到某種意義上的遊戲之中。因為他覺得遊戲不應該是一個逃避,或是現實世界的某種非常粗暴的簡化,或者一個蜜糖。或者你覺得遊戲裡面可以解決所有問題,但你現實其實是一籌莫展。

對,所以他是希望能夠在遊戲中,呈現出像現實世界那樣一個困難複雜,你有可能努力很多,它都不會有任何效果的地方。

就你會發現如果你去考察整個遊戲歷史,他們對失敗的設計,你會發現其實在很早期的那些雅拉利主機上的遊戲,他們都非常難。甚至在今天玩起來,你會覺得他根本就不合理,比如說他們有的跳躍可能就是那種純背版的跳躍,或是純精確度的跳躍。但是因為當時的人選擇很少,大家都覺得我要挑戰他,然後就往裡面投入大量的時間去追求各種高分。

如果去評判從過去到今天,大家對失敗的某種意義上的容忍的話,你會發現可能在整體上或者當遊戲它不再侷限在一個硬核玩家的群體中的時候,大部分人對遊戲失敗的容忍度是越來越低的。

對,因為大家希望在遊戲中認為自己很厲害很強,而不希望覺得我就是一團屎,我就很糟糕,所以其實他會肯定有這樣一個難度的變化。

比較有名的陳星漢老師,他當時畢業論文寫的心流理論,其實就是一個非常經典的關於技巧和困難的這樣一個圖。不過太多人講了,我就簡單說一下,就是說你這個遊戲它的設計儘量應該保持在一個技巧挑戰和難度間合理的平衡點上。

大概最好的狀態就是說,當你的能力水平和你的遊戲難度,他們到達一個適中狀態的時候,你就會沉浸進去,進入一個新的狀態。你在裡面忘記時間,然後非常沉靜地在遊玩。就好比如說你和別人在下棋打籃球,對方與你棋逢對手,你和他玩起來,你就會覺得非常的投入,因為他每時每刻都在挑戰你的新水平,你需要調動你全部的精神去進行遊戲。

所以你看這也挺好玩,不同遊戲它會有不同的難度設計。所以有些人喜歡玩簡單,有些人要玩困難,現在要玩超困難對吧?它其實就是人會在適配的過程中找到自己的希望,或者說他努力去克服失敗的一個度。

一方面是濃度和強度的問題,但是就像剛才說的,失敗的本質上面其實也會有很大的區別。我記得那本書它又分了幾種失敗,一種是技巧的失敗,比如說我打 CS,它就不是充錢多少的問題,它就是我菜,我就是瞄不準。

還有一種就是偶然性的失敗,就好像抽卡。你出卡失敗了,他就是沒有什麼原因,是偶然性的失敗。還有數值和投入的失敗,你剛才說的 investment,我失敗是因為我投入的不夠多、或者是我素質不夠強大、充錢不夠多。

你會發現很多的失敗,可能現在至少一部分人,他們遭遇的不再是一個技巧的失敗。

對,因為可能很多中年人技巧退化,但他們有錢,他們有閒,他們願意通過錢,或者通過時間砸進去來讓自己變得更強大。它就像現在的數值遊戲,或是發掘遊戲世界更多的認知,來達到你玩得更好的這樣遊戲的一個區別。這些失敗在質上面也有很大的一個變化。

沙皮狗:對,其實這裡面有一個我覺得是需要分清楚的,比方說不能接受失敗的中年人,他們不是不能接受遊戲的失敗,他們是不能接受社交上的失敗。

所以其實這個失敗是源於遊戲,他把社交比較強的綁定在一起,他有意地在裡面設置了社交系統,然後讓社交系統能夠映射到現實。

有的遊戲是屬於我們自己玩的,就可能這個遊戲我基本都不會跟別人討論,我就自己玩,我就跟自己較勁,所以就不會涉及到什麼社交的壓力,我覺得這兩種失敗是不一樣的。

然後另外一個我覺得失敗和有挫敗感,也是兩回事情。就失敗是遊戲設計師一定要去設計的,但是挫敗感是我們可以去控制的。就比方說蔚藍當中有非常多的失敗,但是它可以把人的挫敗感給它安頓得很好,它不一定真的會帶來挫敗感。所以遊戲設計師他反而設計的是失敗和成功的這種辯證法,它的判定的標準,然後以及怎麼去推進玩家的這種樂趣。

然後第二個就是他怎麼去平衡好挫敗感,可能大家會比較關注難度曲線的問題,有時候我們會去評論一個遊戲好或者不好,大家現在都要開始講難度曲線,不順滑或者怎麼樣。當然也不是說難度曲線一定就要順滑,你也可以玩不順滑的難度曲線,比方說魂類遊戲一開始上來就跟森林守衛大戰一場,這個難度曲線就很不對勁,對吧?但有時候這種難度曲線設計反而會帶來一些意外的驚喜。

葉梓濤:對,你說的這兩個點都很有趣,一個是失敗和挫敗感不太一樣,因為可能失敗它是一個遊戲狀態,某種意義上你可以理解成就是遊戲想約束你,你這樣做是有問題的。

沙皮狗:我覺得失敗它更多的是一種遊戲事件的判定,就你一定會判定比如一個命題真或者假,你在遊戲裡面一定會有事件的判定。但這個東西如何跟挫敗感聯繫在一起,它是需要分開去分析去看。

葉梓濤:我蠻推薦一篇也是日落譯介計劃中,一個朋友翻譯的文章。文章作者是一個特別會做失敗遊戲的人,就是《和班尼特福迪一起攻克難關》中的班尼特福迪。

他寫過一篇文章叫做挫折11味。他就分享了一些在遊戲中設計所帶來的挫折感,比如說第一點叫做:到了,但沒完全到。你好像就快差一點點了,但是你沒有你還是失敗了,你就覺得特別挫敗。還有“從頭來過”,就說你一個小失誤就會讓你從谷底重新開始,然後會回到前面;比如說“去而復返”,你到一個地方之後發現啥都沒有,你又得要走回來,這也有挫敗感。然後還有比如說“不準去”,比如說你看到那邊有地方,但那是一個空氣牆把它擋住了,就很挫敗。

然後還有一個特別有趣的彩蛋,我這邊可以給他劇透,也就是說他寫的 11 點,但他實際上才寫了 10 點。然後我這個朋友他寫了一個譯註,他說他猜第七種口味可能是“他本該在那,但他不在”。

所以說其實我覺得在一部分的遊戲設計中,比如說像一些《蔚藍》的關卡或這種好的關卡設計,其實有個基本的要求,我自己也不是做得很好,就是說你的失敗是要有跡可循的,你要知道自己為什麼失敗。

比如說玩家知道我這個地方沒跳過去,而不是說我怎麼就死了。對,這是兩種不同的失敗感覺。不讓人困惑在一切遊戲中都是一個非常重要的點,就觀察指向明確,然後玩家他們知道自己下一個應該在哪邊去改變。

但是現實的失敗就不一樣了,我們放在一個更加現實的失敗來說,比如說我今天考試我沒考好,但是你不知道為什麼你沒考好。其實它是一個非常複雜的多元素的一個統一和整合,比如說你可能肚子不舒服,你可能發揮不好,比如說我生病了。這是一個完全不知道為什麼的事情,你只能從過去的生活習慣中找原因,或者它就是一個純粹的偶然性的必然,對吧?

沙皮狗:這個也蠻有趣的,就是你剛剛講到現實生活當中考試的失敗。就是小時候家長會告訴我,老師也告訴我,你這道題到底是哪裡錯的,其實你不就是這裡錯了嗎?你把這個思路改一改,那不就對了?

很多考試的失敗都是很明明白白的,但是在那個年級在那個年齡你就是不明白。你(老師)講那麼多,我還是不知道我哪裡錯了,你講的思路到底是什麼?我也不知道為什麼按你講的那個思路,我就可以把之後的問題都舉一反三;為什麼下次我還是會錯,這裡會存在一個視野的問題。

葉梓濤:對,其實像我們剛才說有些失敗它不一定和挫敗感相連。比如說對於有些科學實驗,可能他做出來失敗了,但他反倒獲得了大量的一個信息,這對他來說其實是成功的。

或是比如說我自己在玩開車遊戲或玩一些什麼遊戲,我就希望一開始都玩得很難,我先搞清楚這個遊戲的極限和我能探索的一個空間在哪。然後比如說有些失敗,我說原來不能這樣子玩,就是我很高興,因為我知道這個遊戲原來是這樣的,失敗他教會了我很多事,這個時候我當然是非常開心的。

當然另外一種遊戲就像我剛才說的,如果我們想要捕捉某種意義上現實中的失敗,我就會想到就像你剛才說的做題的例子。比如說小朋友做題,他知道這個題目他會這個原理他能解決,但是如果他最後成了一個博士生,他自己去鑽一個課題,他直接面對事實本身;或是就像我們遇到生活中的各種難題,我創業失敗了,你知道為什麼失敗嗎?

它不是一個單一原因的要素。

沙皮狗:我覺得最重要的不是它是否有單一原因,而是它沒有單一的判定標準。

它是一個非常複雜——考試這個東西真的是還比較容易,但是現實生活當中,比方說你失戀了或者怎麼樣,你就是不知道為什麼在情感當中失敗了。

而且最重要的問題是在於如果再給你一次機會,你還會失敗嗎?如果再給你一次機會,當然多半來說肯定還是會失敗的,因為你搞不清楚。

其實剛剛講到遊戲設計失敗有跡可循,這一點讓我想到我也做了一些筆記,遊戲設計師與其說他是設計失敗,你也可以反過來說,他是要設計一種希望,也就是你說的失敗有跡可循,如何在失敗當中看到希望。如果你一直讓遊戲玩家一直失敗多沒勁,然後一直順也很沒勁了。

辯證法也是一樣的,如果沒有絕望你就看不到希望,沒有那些挫敗的東西,你也不會有希望這一說,因為就不存在了,希望一定是在廢墟當中誕生的東西。

所以可能 The art of failure,你換一個說法也可以變成 the art of hope。

Ⅳ 某種註定失敗的“遊戲”

葉梓濤:其實我很想有一類遊戲,某種註定失敗的遊戲,如果我們按你剛才講法去談的話,有沒有遊戲它是不給你任何希望的?

其實我覺得有,特別是當你關注到越來越多的實驗遊戲或者一些獨立遊戲中,這類遊戲它會更多的呈現出來。

比如說之前在落日譯介介紹的一些,比如說新聞遊戲的傳統,或是有一篇叫《我輸故我思》。他就談到有一類遊戲,人們對這類遊戲獲取意義的點,或者說得到樂趣的點,不是在玩遊戲的過程中,而是在你理解到這個遊戲它整體的設計原因,以及它背後思考的過程中。

比如說有個遊戲,它是你要不斷地去點蠟燭,你點完一個蠟燭之後,蠟燭過一會兒就會熄滅,點一個過一會就熄滅。所以這個遊戲永遠不可能完成,除非你永遠在這邊點蠟燭。

對,所以你最後都會失敗,而他這個遊戲是關於人們總是會遺忘某些事情的一個遊戲,關於馬德里當時 09 年發生大屠殺的一個爆炸案,就恐怖襲擊爆炸案的事件。

始終點起蠟燭的遊戲:馬德里(Madrid, 2004)

你會發現過去這麼多大屠殺案件,紐約、巴黎各個地方都有發生過,但是我們今天還記得他們嗎?這個遊戲的點就在於說人們很努力,要很努力地去銘記,這是一件需要努力的事情,但是人們總是會慢慢去遺忘。

所以玩這個遊戲或享受這個遊戲的點在於你失敗了,於是你知道他為什麼這樣設計,他原來是想要告訴我這件事兒,在這個過程中你意識到你獲得了更多的一個思考。

就有一類遊戲它是基於反思性的,或者它是基於元遊戲層面的一個思考的遊戲,

沙皮狗:加個限定詞,它是註定在遊戲中失敗的。

葉梓濤:對,他們在這個意義上來說,他們其實是越過了遊戲它所劃定的所謂虛擬的一個世界的獎懲,他們站在更高層。當你這個遊戲內部的判定條件失效之後,我們要去關注什麼?

我覺得這類遊戲也是一個很值得關注的方向,雖然你說它偏向於某種意義上的思辨,或者說它偏向於一種新聞或者是政治性的說服等等。

有一篇文章叫做虐待性的遊戲設計,也挺好玩的,因為一類設計叫做以玩家為中心的遊戲設計,不是說你想怎麼樣我就給你怎麼樣,但也是說我的一切由你的體驗為主。

但虐待性的遊戲設計,它其實更重要的是說我在遊戲過程中展現出我對你的一種挑戰,設計師對玩家的一種挑戰。包括設計師的存在,以及這樣有某種意義上的衝突。然後它帶來的是一種更不一樣的遊戲設計的體驗。

所以我覺得這些都是很有意思的一些討論,特別是如果我們順著失敗這條路線往前切入的話。因為其實像伯納德·舒茲他當時對遊戲的定義,大概有一點是我們會很費力地去達到一個沒有必要的目的。比如說高爾夫球,你的目的是把球放在洞裡,但其實把球放在洞裡,這個目的是無關緊要的。

這樣一個前遊戲目標是無關緊要的,重要的是你怎麼達到這個目標?比如說從 a 點跑 100 米到 b 點這個事,本身其實沒那麼重要。重要的是你能不能不借助任何外力,用人類身體的方式,以各種方式去跑,一邊跨欄去跑。

目標是不重要的,重要在它的一個過程的設計上。所以你會發現很多這種註定失敗的遊戲,它的目的不是讓你在成功中獲得這種驚喜或者一種全能感,它重要的就是讓你在失敗中去反過來看你是如何失敗的。

這可能意味著什麼?你就會很自然地跳出遊戲。我覺得這個也是挺好玩的一個思考點,我覺得好像 Jesper Juul 也有談到一些自殺遊戲,或是一些其他遊戲裡有類似的內容。

沙皮狗:這個本身就是一個很存在主義的視角。不是說從 a 點到 b 點不重要,當然也重要,因為它提供了一個意義的框架在那裡。如果你沒有 a 點到 b 點的話,中間的過程也不再具有任何的意義。

我們放到現實生活當中來看,如果你沒有生作為起點,沒有死作為終點的話,你中間的這些過程也不再具有意義。如果你可以活個永恆,你必然會經歷無聊的一生,因為你的當下生命就沒有緊迫性了。

所以從 a 點到 b 點,或者把從揮杆到球進洞的點,它是提供了一個意義的框架,而意義本身你怎麼去玩它,你怎麼揮杆怎麼發力,然後經歷了什麼樣的風向,這些東西就是你覺得好玩的地方,這應該也是一種意義的協同作用。

然後剛剛講到註定失敗,我之前想到就是《尼爾機械紀元》這個遊戲,我不知道你有沒有玩。

葉梓濤:對,我有云。

沙皮狗 :就是它的結局,我不知道說出來會不會算是劇透,但是既然我們是一個遊戲頻道,我覺得說出來大家都是玩遊戲的人也沒什麼關係。

葉梓濤:請連按幾下跳過去。

沙皮狗:因為尼爾最後有一個結局是,你經歷了很多事情,最後你來到了一個彈幕遊戲的地方。這個彈幕遊戲很難,你一個人是完全沒法通關的。

慢慢地,出現了很多其他的飛機,他們跟你一起打彈幕,你才可以去通關。但是後來你忽然發現,這些出現的其它飛機並不是虛擬的NPC。它並不是完全虛擬的,它有一半是真實的,因為這些飛機都是其他玩家貢獻存檔給你的。

到了最後你跟著大家的飛機一起通關了之後,遊戲會問你,你要不要捐出你的存檔,幫助其他玩家通過他們的最後一關,你到底選 yes or no。

如果你選了 yes,你的存檔就這麼沒了,但是你的存檔會幫助別人,你會出現在別人的屏幕上,跟他一起通關,這就是一個刪檔的結局,其實是一個主動選擇失敗的結局。

當時我玩得還是非常感觸的,但很遺憾,我很自私地選了否。我沒有去選擇幫助別人,因為我當時不確定我有沒有聯網,我也不確定能不能關聯到其他人的存檔上。但是我覺得這始終也是一個道德倫理的選擇,就算它沒有聯網,你也可以只是給自己一個交代而已。

這個東西就是你主動選擇,是在遊戲系統層面來說的一個失敗。

然後另外一個講到意義,我會想到柯潔跟 AlphaGo 下棋這件事情。因為當柯潔輸給 AlphaGo 之後,基本上大家就很難過很絕望,覺得圍棋沒有什麼意義了,大家為什麼還要下它?

但是你會發現今天的人還在下圍棋,就當深藍贏過最強的國際象棋手之後,到今天大家也還在下國際象棋。其實這也就說明你下這個棋並不是真的為了贏,你是為了它好玩。

大家發現 AlphaGo 它不僅沒有消滅人類玩圍棋遊戲的希望,反而是讓大家更有樂趣的——因為很多職業棋手他們在跟 AlphaGo 之類 Ai 圍棋手下棋的時候,發現原來棋還可以這麼走,這是他此前從來沒有想過的。然後這個東西就帶來了遊戲的樂趣,下圍棋的樂趣。

他反而在探索,不斷地在探索這個系統,而人類整體的圍棋水平,也因為人工智智能的出現而提高了,比以前的平均分都提高了,大家跟Ai下棋不斷的去練。雖然說現在有一個情況,就是大家都在背 Ai 的棋譜,就會出現這種情況。但是始終這個遊戲的樂趣是沒有消滅的,因為它裡面還有非常多的潛能和 possibility,是從 potential 裡面去發現遊戲的樂趣。

葉梓濤:其實我覺得圍棋就是一個很好的例子,當你把結果、勝利和失敗放下之後,你會發現好像機器和人他們變成一個合作者,他們其實在共同地挖掘和探索圍棋這樣神秘的一個事物,它還擁有更多可能性,或是某種奧秘。

等於是人類在過去的 2000 年中做出了自己的努力,而 AI 在這個基礎上,它也不算是人的一個結晶,它也在共同地去探索最有可能的一個巔峰。雖然這樣一個探索可能永無止境,但是這樣一個過程非常有樂趣,並且非常有成就感。

而在這個意義上來說,對圍棋本身的熱愛我覺得是棋手他們對圍棋本身複雜性的思考,對它的探索。它就像是科研一樣的感覺,它是這些棋手他們更多的一個意義來源,而不是說我贏了或我輸了這件事。

沙皮狗:其實這裡面大家就會通過人工智能出現了一個反思,我們今天好像對圍棋或者國際象棋的認識有點不對勁,這個不對勁是來自於哪?

就是我們太把圍棋的勝負,國際象棋的勝負和人類的智力同等起來,對比起來。

第二個是我們把圍棋的勝負,國際象棋的勝負和現實的獎勵、現實的意義也聯繫起來。我們比方說它是一種體育運動,它是可以賺錢的,它是可以拿國家榮譽的,它是可以得到現實當中很多條件的。

逐漸地我們把這個遊戲跟現實的很多東西綁定在一起之後,它對我們來說好像不再是一個純粹的遊戲了。人工智能把你這些東西全部都滅掉之後,好像我們又可以重新再思考了,圍棋的樂趣到底是在哪裡?

它終究是一款遊戲,而且人類可以在這款遊戲裡面找到樂趣,那就幫我們去解綁了。

其實我會想起另外一個遊戲,就是電競的一些遊戲,以前都應該屬於圍棋的一個反面。因為圍棋它已經是一個比較成熟的體育競技的系統,但電競這個東西它剛剛開始的時候,比如以前我們說打 Dota 非常玩物喪志,然後家長會說你打這個東西有什麼意義?

沒什麼意義,你在遊戲裡面玩,在現實當中你能賺錢嗎?你能把成績提高嗎?你能幹嘛嗎?不能,你只能在遊戲裡面獲得意義。

但是後來就不一樣了,後來出現了很多電競賽事,出現了電競的職業選手。我們把這樣的遊戲跟社交、跟現實的經濟利益掛鉤起來之後,家長髮現有的小孩他打遊戲竟然也可以賺到錢,也可以養活自己,而且還能獲得一點社會地位,還有粉絲去追他。

這下他們就不再會說電競是沒有意義的,它是有意義的。

你會發現無意義也好,有意義也好,是在於兩張不同的意義之網之間能否有連通。因為現實生活我們是有一張意義之網的,我們有經濟生活,然後我們有社會權利這些東西,但遊戲它自有自成一張翼翼之王,在它的遊戲內部,我們把意義之網連通之後,他就說得通了。

圍棋之前他就是這樣一個狀態,從最早的一個只是棋盤上的遊戲,然後跟戰場去對比,去推演,然後到後來跟我們的體育競技、社會關係聯繫在一起之後,它的意義之網通了,但是通了之後我們反而又失去了遊戲內部最純粹的意義之網。

葉梓濤:我覺得你剛才講的其實比如說赫伊津哈,當時他覺得20世紀是遊戲精神的衰弱。他發現很多運動員他們開始職業化,奧林匹克運動會它不應該是職業化的一個運動,因為當你職業化和現實的功利掛鉤,某種意義上他可能就失去了康德所說的無功利性,就把大家對的注意力從過程本身中給挪開了。

所以我一直覺得好像 AI 的出現,在我看來它取消了或是它解放鬆綁的了一部分結果帶來的壓力。

當你意識到AI可以畫那麼好看的畫的時候,你反倒好像更能去畫畫的。因為你不是要追求畫得好看,你就是想要享受畫畫的過程,就想要享受去慢慢地,手和紙或者和筆它們之間的一種觸感——一個獨屬於你自己的一個體驗。你沒有必要再受到一些你這畫的好不好看的這樣一些評論的壓迫。

所以在我看來,我覺得 AI 有一定的這樣的一個空間,我覺得這個視角也是非常有趣的。

Ⅴ 荒誕與無意義

對,所以我覺得你剛才在談這個有意義無意義的事情,我就會想到這次合作,PITAKA 來找到我們之後,他就很想去聊這個遊戲和西西弗斯神話之間的一個關係。然後其實在《步步皆好》之前的一個版本,我甚至是做了一個非常無聊的原型,就是做推石頭上山。我老是想這個事兒如果它毫無遊戲性,它能不能成為一個遊戲?

所以我覺得如果我們能討論西西弗這個神話和這個遊戲的觀點也非常有趣,你也能在很多遊戲中看到這樣一個神話的影子,比如說我覺得一個挺好玩的是 Braid 就是 Jonathan Blow 《時空幻境》。當這個主角去找公主的時候,每次都會有小恐龍告訴他公主不在這裡,公主走了,他永遠都找不到公主。

然後比如說像 getting over it,它很明顯你是不斷地在爬山,然後不斷地往下掉,最後跌落谷底這樣一個感覺。

因為我知道你之前做一些加繆的研究,所以我也蠻好奇你對這個東西的一個思考。

沙皮狗:我們首先講荒誕是什麼?荒誕就是你發現沒有終極意義,它的一個背景就是沒有上帝了,沒有上帝來規定你的人生應該有什麼樣的意義。然後第二個是你終有一死,你的一切都會化成雲煙,一切都會沒有消失不見。那你活著幹嘛?你活著有什麼意義?所以加繆在面對荒誕這樣的一個終極話題或者本體論的東西,就會發現人自由了,因為沒有終極意義之後意味著你做什麼都可以,你不再有任何的道德限制,你不再有任何的約束,你可以做任何事情。

反正你 for nothing 來到了這個世上,然後 for nothing 走,就是這麼簡單。

在談到荒誕的時候,Midjourney 或者 AI 他反而像一個上帝一樣,就他無所不能,它取消了我們所有行動的終極意義。反而是上帝來到了我們人間,然後帶給了我們荒誕。

其實這個在加繆的書裡面也有談到,我覺得是不是要講下西西弗斯神話究竟是一個什麼樣的神話。

葉梓濤 :你可以大概講一下。

沙皮狗 :對西西弗斯簡單來講他就是一個被眾神懲罰的人類。

因為他在被判進到冥界的時候,他騙了冥王哈迪斯,然後說他的肉身還沒有得到很好的安葬,請讓他回到人間,安葬好他的肉身之後,再回到冥界。結果哈迪斯放他回去了,他回去三天之後他都沒有回來,因為他在人間開始到處撒歡。

後來哈迪斯就非常憤怒,所以西西弗斯被拉回來,到冥界之後就受到了眾神的懲罰,命令他要把一塊巨大的石頭推上山頂。然後每次他推向山頂的時候,巨石就會往下滾落,跌到谷底,這時候他要重新下山,重新把石頭推上去,他就這麼日復一日,甚至沒有日復一日的概念,它是永恆地不斷地推這個石頭上升,然後形成一種無意義的懲罰。這個也是看作是一種非常殘酷的懲罰,因為你沒有你不可能有任何成功的,你是不斷的這樣無意的勞動當中。

今天很多人工作其實也是這樣,很多人也是看不到頭,就覺得我不能在這打螺絲,我也賺不到錢,我賺的錢只夠我吃點外賣,我就這樣一日復一日的活個幾十年,我到底有什麼盼頭?

其實我們今天都在過一種西西弗斯的生活,我們所說的就是徒勞。然後我們講到遊戲的時候就會想到我們有時候玩遊戲也會感受到這種無意義感,比方說有時候玩模擬人生,以前我很喜歡玩模擬人生,直到有一天我忽然發現我到底在幹嘛,我對著電腦發呆,我玩了兩三百個小時的模擬人生,我為什麼不去過自己的人生呢?

為什麼要玩模擬人生?我忽然一下子發現了一種虛無,這個遊戲給我一種巨大的虛無感。

葉梓濤 :我覺得對我來說,我覺得談到西西弗斯的時候會想到比較有趣的一些,是因為對我來說它有點像一個非常極端的思想實驗。是否真正存在一種完全重複,完全沒有任何結果,完全一直在不停地重複就是 repeat,我沒有任何變化的一種遊戲或者一種生活。

即便有這樣的遊戲或生活,我們在其中什麼都得不到嗎?我覺得他有點像把這個事推到一個非常極端的角度去看,所以我就會想說,如果我們做這樣一個毫無意義的遊戲,這個遊戲它真的毫無意義嗎?比如說有些人在做電子木魚。

沙皮狗 :西西弗斯它有幾種解法,因為它只是一個神話,他們並沒有描述西西弗斯上山的各種細節究竟怎樣的,所以後來就有很多的解釋。比方說西弗斯他雖然說每天都要推石頭上山,然後在不斷地重複這樣一個勞動,但是他可以感受這個石頭的肌理。

比方周國平他就寫了一個小散文:“他看見西緒弗斯迎面走來,儘管不是傳說中那種悽苦的模樣,但是我知道他的身世,所以也讓我侷促不安。沒想到西弗斯先開口了,他舉起手說‘你看我逮了一隻多漂亮的蝴蝶’。我望著他漸漸遠去的背影,不盡思襯,總有些事情是宙斯的神鞭鞭長莫及的,那是一些太細小的事情,這些細小的事情裡面就有我們西西弗斯,還有整個人類的幸福”。所以可以去補充一些這種神話的細節。

另外一種解法就是你說的,我們可以推演出一種非常極端的情況,西西弗斯他每次推石頭上山沒有任何細節,沒有任何差異,一種永恆的重複、永恆的勞動,沒有石頭的肌理,沒有任何變化,我們該如何去破這個局。

這另外一種解法就是加繆的解法。

西西弗斯他承認荒誕的存在,對我這個東西就是無意義的,但是我依然選擇去推他,我依然選擇去做這件事情。因為眾神他懲罰我,就是希望我無意義這種徒勞當中無盡的絕望。但是我竟然在這些石頭當中悟得了幸福,這反而是我對諸神最大的反抗。

雖然這是一種比較阿 Q 式的精神了,但是如果說是要反抗諸神對我的懲罰的話,我就這樣去做,我承認我的荒誕,以及我可以超越這種荒誕,我選擇去玩它。

所以加繆在他的西西弗斯神話裡面,他有寫到承認荒誕的人,他是一種悟者的形態,開悟了這個人。一旦你知道你的生命沒有了意義,你該如何去過兩種方法:一種是選擇自殺,我不玩這個遊戲了,我不跟他玩了。當然現實生活當中就是我不玩這款遊戲,我還有其他遊戲可以玩,但對生命來說你只有這樣一款遊戲可以玩,你不玩它就只有自殺。

另外一種就是你開悟了,你反而積極地去投入到生活當中去,你積極的去感受生活當中的每一個挫敗,然後每一個差異、每一點肌理、每一點樂趣,你都去感受它,都去玩它。你反而更加地專注於生活當中的每個細節,然後就入土為安,就兩眼一閉兩腿一蹬的就進入土了。

我們今天換到遊戲來說也是一樣的。比方說電子陽痿,你覺得一切生活、一切遊戲都沒有意義的,電子陽痿它其實就是生活陽痿的一種縮影,你就算面前擺了很多種遊戲,你全部都覺得它沒有任何意義,其實就是一種生活的陽痿,或者我們不能叫陽痿,其實叫一種抑鬱,這就是抑鬱症。

名稱我覺得都應該叫做電子抑鬱症,而不是叫做電子陽痿。

葉梓濤 :對,我覺得你如果這樣說的話,我覺得我的想法和周國平還挺像的。因為我記得我最早想做推石頭遊戲,當時我最後的一個方向其實就是,當你沉到任何一件事情中,某種意義上它沒有絕對的一個重複,它總是會有差異的發生。

你總是能看到肌理,甚至我們可以在時間性的角度來說,沒有事情是重複的對吧?因為它後面的重複總是疊加在前面的之上,整個生活體驗或你的對這個事情整體的一個體悟,這樣一個整體的記憶是在不斷地被改變,不斷地在每次重複中繼續向前滾動,去綿延變化的。

在這個意義上它也沒有那個意義上的重複,就重複是一種非常空間化的那樣一種說法。

對,所以我覺得你剛講到肌理和電子陽痿,我想到一個點也是可以串聯起來的。比如說現在我們有這麼多的遊戲,現在有很多中年男人,我也快中年了,就是那種我可能有點錢了,對吧?以前小時候買不起的遊戲,我現在都買得起,我基本上快 1000 個遊戲,但我好像就沒有時間玩,我也不太想玩,這是咋回事?

我想到有兩個答案,一個就是陳春成《夜晚潛水艇》它裡面有篇叫裁雲記,這裡洞穴的比喻還挺有名的。他就說:

“這些年我像在洞穴中行走。我站在分叉處,前方有許多通道,每一條洞都深不見底,隨手扔進一顆石子,數十年後仍傳來回聲。我知道隨便走一個進去,沿途都有奇妙的鐘乳和璀璨的結晶,每一條通道都無窮無盡、引人著魔。但我就是下不了決心去選擇,總是走了一段,怕再走就回不了頭,又畢恭畢敬的退出來。我不知道哪個最適合我,又無法逐一嘗試。選擇其一就意味著放棄了無窮減一種的可能性”。

另一個則是韓炳哲他在那篇文章《倦怠社會》裡有一個描述,就是說現代晚期的公立主體擁有過量的選擇,因此沒有能力建立一種密切的連接。抑鬱者患者身上一切關聯被解除,包括同自身的聯繫,抑鬱症沒有客體,因此沒有明確的方向。

就是當我們無法投入到任何一件事情上的時候,我們就會就像你剛才說的我們自由了,我們免費了,我們是 Free 的,對,但是你發現你和所有事情好像都脫開了關係。

沙皮狗 :但是我們也荒誕了,沒有意義。

葉梓濤:對,我們就荒誕了,在這個意義上我們就陽痿了,對,我們就意識到這裡好多遊戲,但我要玩哪一個。

小時候我只有一個遊戲,我就只能玩它,這裡面有好多好玩的,我記得當時玩步步高,它裡面就有一些好玩的遊戲就是《伏魔記》。我就去網上查各種各樣關於伏魔記的一些小彩蛋,比如說你在新手村那個地方往上走一下,在前期階段,你會獲得一把加 120 攻擊的劍,如果你沒拿那把劍你就玩得非常痛苦,但是你拿那把劍你就可以玩得很好。

其實發現人的精力是有限的,你花 100 個小時玩 100 個遊戲,可能你花 1 個小時把 1 個遊戲玩 100 遍,或者你玩 100 個小時 1 個遊戲,它帶來一種體驗的強度是大過那種匆忙的這種廣度的。也就是為什麼現在的人會信息錯失,就是因為我們有太多的選擇,但是我們又很難投入到其中任何一個。我們在原地踏步,不知道要往哪裡走的時候,它就是會形成一種抑鬱,因為你覺得你和任何這些事物它都沒有關聯。所以在這個意義上你會發現幸福在於說它被迫只有一種關聯,這就好像被迫在山裡生活的人,他就是要和大山生活在一起。

沙皮狗:你甚至不能叫他只有一個選擇,只有一個的時候就沒有選擇一說了,他只有一種生活,那就是他的生活。

剛講的選擇這個我想到好多人現在對幸福的認知是來自於選擇的可能性。你剛剛說可能幸福更多是來自於你投入到其中的一種選擇當中,小時候玩遊戲,你只有一種遊戲就玩起來就很開心,在遊戲設計裡面也是一樣的,如果一個遊戲設計給人了非常多的自由,你可以幹這個,你可以幹那個,你什麼都可以幹,那麼你這個遊戲不好玩。遊戲一定是給你加上了一些限制,你在這個階段只能幹這個,然後你一直這些有限的限制條件裡去發揮你的創造力,然後在遊戲裡面玩。

記得在聽任天堂的設計哲學時,今天很多遊戲就屬於不斷的塞東西進去,然後反而把這個遊戲變得不好玩。

葉梓濤:對,所以另外一個和 Art of failure 的一個對應,就是遊戲是控制的藝術。其實遊戲它可能構造起一個空間的迴路,你是要把自己嵌入進去,所以你是要被控制。為什麼我覺得這非常適合談,有個學者叫伊恩伯格斯特的,他有本書叫做《玩的就是規則》,然後他覺得玩是謙恭,不是解放。就玩不是自由,你去玩的就是規則,你就是要遵守規則。

對它這個系統我有專門寫過一篇,我現在重讀我還覺得寫挺好的。

他就是說無聊這件事情, Johnson Blow 就是一個遊戲設計師,他在自己分享中談過無聊這件事,他覺得就是人會覺得無聊,它是一種非常正常的一個生理循環,就是說一個生理機制。你覺得無聊了,你就會覺得我得找點事做,我得找點有意義的事情做,然後你就會去觀察世界中有趣的東西和其他人,這件事情帶給你更多的意義去緩解無聊。但是今天很多的遊戲它是把無聊給短路了,就像是短視頻,它等於是我最快的方式去刺激,讓你覺得好像不無聊。

但就像我們剛才說的,你在不斷地從信息流中篩過去穿過,你沒有留下任何堅實的連接,它這些意義是虛幻的,它是一種刺激。

當我們面對無聊,除了說我們去刺激,不要停下去地去看到新的東西之外,其實比如說當時有位作家叫做大衛華萊士,他就聊過這個事,當他覺得世界毫無意義的時候,他的方式是他作為小說家,他去想象世界中的很多意義。比如說他的一個非常有名的演講中叫做這就是水,就是 this is water。生命中最簡單又困難的事就是日常生活,他覺得日常生活既絕望又禪意,比如當他在美國商場排隊,你要等一個小時的時候,他就在那邊幻想前面大媽她昨天買了一個什麼菜,他家裡有三個兒子在等待她,所以她現在的脾氣這麼差,他就這樣去想象。

對,但是後面讓人很唏噓的是他做了這樣分享,最後40多歲他自殺了,可能像他也沒有完全地解答這樣的一個問題。

然後遊戲研究者博格斯特他就寫了一本書,他也是提到了大衛華萊士他的故事。他覺得我們讓生活充滿意義和樂趣的方式,不是說你去想象這個意義,想象這個世界的關聯,而恰恰是在於你去深入到這個世界本身,你去發現這個世界中原本存在的東西。它就像我們剛才提到的石頭肌理,當你真正沉潛到這個石頭之中,在推石頭的過程中,你去感受這樣不同的感覺,每次推的時候風向、風景、時間點的變化。就這個事它可以變得很有意思,所以說他覺得編造虛假的故事,自我安慰是非常愚蠢的,在這個世界上有無數真實的平凡的事物等著我們去發現。

“商場裡的地板瓷磚,吉布森公司的經典款電吉他,長滿支流的枝幹,機器生產的盒裝品薯片,一條推特文章或是 4 行詩的特殊格式,以及無數本書所要討論的頻繁的事物。保持對事物的尊重和好奇心,並不要求我們瞭解他們的動因和內在生命,我們只需投入足夠的注意力瞭解他們的功能以及其運作方式,發掘他們表象之下的本質,然後用一種令人愉悅的新穎的方式發揮他們的作用”。

所以他覺得這個是遊戲,他覺得玩不是一種輕飄飄的事兒。就是玩遊戲是一種我去遵守這個規則,我去投入其中。你能不能投入到一個現實的實踐中去,不斷地去探索,不斷地去玩這個事情,直到你玩得很好。

這個事兒對他來說是我去投入一個現實的世界,去看到這樣一個現實世界,他的一個方式。他覺得玩的反義詞很有意思,叫做反諷。反諷他就是我們前面說的,他覺得反諷是一種過剩的狀態,因為我們有太多的選擇,然後他說我們有很多可用的產品,有很多的活動,有陪伴生活與愛,我們選擇錯了怎麼辦?他覺得反諷者是因為有很多的變數,因此我要對所有事情都敬而遠之,他覺得我不想投入任何一個事兒。

然後他就會覺得說,比如這個人他花了很多時間去思考怎麼把牙籤變成一條龍,他說這有什麼意思對吧?這也太無聊了對吧?當我們去有這樣一個心態的時候,就是我們逃離的一種狀態。

我們覺得說它這個事不過是那樣子的,它只是就是如此,等於是你在給自己做一個保護。我們在通過反諷和事物拉開距離,你做的任何事我都可以這種方式去嘲弄它,去貶低它。

沙皮狗 :《搏擊俱樂部》也是一樣的,他有另外一個人格不斷地在告訴他如何反諷,你就是反諷的去對待一切,輕蔑地對待一切,以至於他最後整個人都精神崩潰了,他無法投入到任何一件事情上。

葉梓濤 :當你好像覺得自己憤世嫉俗什麼都看不上的時候,你恰恰在失去你的意義。而比如說一個他認為世界充滿魅力充滿豐富的事物的人,他能從任何事情中發現有趣的點,他覺得世界對他來說是一個不斷開放的流動的,充滿了新鮮事物的。就等於一個世界,它不需要任何這種外在的刺激去刺激他,去替代他原來的一個感官。

他舉例子就會舉他的女兒,說他發現 7 歲的女兒在逛商場的時候,女兒會關注地板上的瓷磚紋理,她會在瓷磚上面走格子,去嘗試看看能不能以不同的方式去穿過這樣的格子,然後怎麼跳。

他發現他完全不關注這個事,因為他是成年人,但這恰恰是一種退化,因為他已經忘記怎麼去看這個事情。他心裡想的就是我趕緊去買單趕緊結賬,他可能不會關心有這樣一個產品,它的背後經過了怎樣的一個商業鏈條,它是通過怎樣的流通到他的手上。但其實世界好像有無數根線頭,你可以不斷地去挖掘。這個事情我覺得是一個非常底層的事情,就是他意識到電子遊戲它的魅力或它的意義就在於此。

在另外一篇也是一般爭議很大的文章了,叫做《沒有故事的遊戲》更好。在那篇文章的結尾是什麼?也是博格斯特他在這篇文章的結尾處寫了這樣的一段話:他說如果說有屬於遊戲的未來,遊戲,那時不但會發現自己作為一個定義時代的媒介的潛力,而且他會放棄成為一種敘事媒介的夢想,轉而追求他一貫所擅長的,就是將井然有序的平凡世界拆分,再用一種驚人的可怕的新方式組裝起來。

雖然我覺得他對於敘事的批判有點沒打到靶子,但是我覺得最後他提的點和他過去的思考是一貫的。對我來說這也是一個啟發,並且其實我覺得最後我們到的一個地方,它可能就是和它類似的一個地方。它可能不是一種所謂很新,或是一個怎麼樣的東西,它可能就是隱藏在我們很多事物之中的一種,它可以存在於很多事情中,它不是一個和世界沒有任何關係的一個空洞的存在。

但我覺得你後面講也很有意思,就是我相信反正比如說重輕喜歡聊的一個事情是,他覺得他想追求的是一種不是我想做,也不是說我因為這個事我沒有去做,而是說我就好像被一種不知道什麼樣的力量抓住。

沙皮狗:著迷了,著魔了。

葉梓濤:對,就好像《月亮與六便士》,你就不知道為什麼我就特別想畫,我還跑到印度去畫畫,對我不知道為什麼突然就要拋下我所有的生活。

然後我就覺得西西弗斯給了一個方向,就是你剛才說臣服,有本書叫《臣服實驗》挺好玩的,就是有一點點靈性。他就是說一個人他服從命運的安排,但他不是隨波逐流的那種服從,他是說我儘量地做好現在我手上的事情,世界會把我帶到我應該去的地方,它是一種你可以說是一種在無為之下的順勢而為,或者說在一個消極背景下的一種積極狀態。 我收到我手上的這些牌,我就打好它。

然後比如說有些人邀請我,可能是因為我之前做了什麼事,他看到了我這一點,我就接受他。我不想用很主觀的態度去很大程度地改變我,今天我這個人就要出國,我要環遊世界,沒有,就做好自己在做的一些事,然後讓世界帶著他走到他應該走的地方。

沙皮狗:村民的哲學,比如我在侗族的寨子裡面,他們生活的態度都非常平實,尤其是老年人,或者老一點的侗族人,中年人也是這樣,因為他們的態度就是我的命就是這樣的,人各有命。樹有他的命,然後草有他的命,人也有他的命,你接受你的命,你反而獲得了更大的寧靜。

你不是說你接受你的命就失去了所有自由,一切都被命運安排了,其實並不是這樣,你反而在內心獲得更大的精神自由。

葉梓濤:剛才我談的《裁雲記》洞穴的比喻,其實我現在覺得它是一種假象,人的很多自由它是一種假象,為什麼?我覺得比如說加繆沒有談那個事,說存在主義就是人什麼都能做的,但真的什麼都能做嗎?

我的意思是說比如你現在葉梓濤你想畫一幅很漂亮的畫,你有這樣的自由,你可以成為畫家,但你成為這個事兒它不僅僅是說我決定。我覺得我們所謂說的人有無窮的可能性是被過度美化了,或它好像變成一個消費主義的想象,好像所有的選擇都排排站在商品櫥窗裡,你好像選 a 選 b 選 c 你隨便選,它事實上不是這樣的,事實上我們只有一些選擇。如果今天我決定要成為一個攝影師,他不是我決定成為就成為的,我明天要開始去鑽研攝影器材,ok 我成為攝影師的概率稍微大了一點點,然後我去努力的去拍照,去嘗試和研究攝影,我才慢慢擁有去趨向那個地方的可能性。

但當我去趨向那個地方的可能性的同時,我的其他可能性在遠離我。很多時候我們所謂的人生有無窮選擇的這樣一個可能性,其實它可能並不是一個所謂的這種真實的可能性,就是你真正要成為你自己,你永遠是在選擇的同時在放棄。當然可能像加繆說的,不選擇也是一種選擇,你什麼都不選擇,那你就是什麼都不放棄,你就也什麼都沒做。它也是一種選擇,對。

沙皮狗:然後像加繆所說的那樣一種存在主義那個時期,他們所說的人就是什麼都可以做的這樣的一種自由,當然他們是站在一個神學消失的背景時代下然後去說,到後來大家就會出現一種自由的眩暈。

對,因為大家突然什麼都可以做,但是一切什麼都沒有意義了,自由突如其來的就像阿爾及利亞地中海的太陽把局外人主角曬得直接暈掉了,它就跟太陽一樣是自由的眩暈。

但今天我們已經是又過了這麼多年了,我們已經站在另外一個語境去看這些事情了。如果我們還在著迷於一些可能性,只僅僅是著迷於可能性本身的話,其實也意味著你什麼都做不了,你是一個非常荒誕的存在。

我們已經默認了有這麼多選擇性,已經默認了你這個人的能動性非常多的自由的,你可以去做任何事情。

然後在默認的背景前提之下,你該如何去選擇,該如何去行動,這個反而是我們今天要去面對的當代問題,因為這個東西涉及到我們這代年輕人會經常面臨到的像虛無主義的東西,因為選擇太多,我們並不知道從事什麼樣的職業,不知道選擇什麼樣的專業,不知道學什麼東西,所以今天對我們的問題來說是你獲得的最大自由之後,該如何去實踐,把可能性把 potential 變成 reality。

葉梓濤:對,我覺得今天這個聊得非常有趣,我覺得與大部分人對遊戲的慣有的印象不同,可能有些人覺得遊戲是自由的、是夢幻的、是美好的、是充滿吸引力、充滿能動性的。

但是你看我們今天聊的是失敗、我們聊的是陽痿、我們聊的是重複、聊的是臣服、聊的是遵守規則。我覺得這樣的一種不叫遊戲的陰暗面,就是遊戲的反面,是在我們今天認知遊戲和認知這個世界裡面,就是極度缺乏的這部分的一個提示。

過去我們討論遊戲的部分好像有點太過理想主義,或太過一種虛幻主義、太過美好化了。所以今天有點像我們在補充另外一個視角的一個點,所以我覺得就特別好。

沙皮狗: 遊戲不應該成為我們逃避的現實,一個烏托邦或者一個幻境。

我們最終也不是說虛擬和真實的這種二分法,其實一切都是相通的。對,就像你大人無法去理解小孩子踩格子的樂趣,在我們看來,好多人看來好像是一種清醒。或者說是你忽然發現一切遊戲都沒有意義了,就好像是你從夢裡面醒過來了,你玩遊戲其實就是做一場夢,你看電影也是做一場夢,忽然間你無法再享受這些東西的,你覺得好像醒過來了。但其實在我看來這可能它不是一種清醒,它反而是一種病,它是一種人類的病,然後反而你能夠好好的去享受遊戲。

就像加繆說的,它是一種悟者的心態,它是人可能生來就擁有的一種天性的東西,但是我們因為現代社會發展出來的很多疾病,心理病,讓我們無法再去投入其中。

葉梓濤:所以我覺得當一個人能夠好好玩遊戲,當你能不因為什麼所謂的被操控或者是什麼利益的糾紛,或者有什麼利益的追求,你去投入到某一件事情中,它就是一種莫大的幸福。

就好像如果你突然很享受,突然發現自己著迷於什麼事情,它就是一個非常重要的起點。 就好像其實我沒法理解,也不是沒法理解,我覺得在我看來那些以各種姿態去探索我所做的這樣一個遊戲的各種路線,去嘗試去總結和探索出我都沒有設想出來的遊戲,它所蘊含的一些內在的可能性的日本玩家,他肯定是幸福的,對,他能如此地花時間在這樣的一個空間裡面雕琢他的一個城堡,在這點意義上他肯定比我幸福。

沙皮狗:但本來我是想把我們的話題引到最後這個點,如果就好好玩遊戲,其實是一種最大的幸福。

你能夠投入到遊戲的一種最大的幸福,就不要陽痿,也不要抑鬱。但是我現在又覺得這其實是一句正確的廢話,因為誰都想好好玩遊戲,但不行,就像我考試就是不會做,你已經告訴我了要投入要怎麼樣,但我就是不會,我該怎麼辦,你應該教我的,是不是?

我如何才能投入玩遊戲,有沒有什麼方法?它的前提條件到底是什麼?其實剛剛我們有講到了一個東西,就是一種臣服的姿態,一種對規則的尊重和認可。其實這個東西可以講得非常深,因為它涉及到一個信仰問題,你如何相信這套規則,你如何相信遊戲設計師帶給你的東西,你如何相信這個遊戲,它是一種信仰的能力。但我們要往深的講,這種信仰的能力在今天基本上是缺失的,我們沒有信仰的土壤,主要是國內。

但是我在這裡一定要分清楚,信仰和宗教它是兩回事情,或者信仰和世俗宗教是兩回事情,我們在這裡談的不是宗教,不是說你信基督也好或者信佛也好,單純就是信仰的行為 faith。

因為最近我們也在讀雅思貝爾斯的哲學嗎?我們明德在搞讀書會,已經讀了一個月了,在雅斯貝爾斯那裡,其實哲學是一個層次比較低的東西,它可能屬於第三層的東西,再高一個層次的就是信仰,哲學解決不了人的幸福問題,哲學只會帶給人荒誕,因為你永遠無法去認識到物質體,你無法認識到上帝存在,你最終都會陷入荒誕。你該如何解決這種哲學的悖論,理性的悖論,康德那裡已經把理性的東西說得很清楚了,理性最終就會陷入二律背反。

那解決之道在雅思貝爾斯那裡有一個就是信仰,你如何重新獲得相信的力量?相信意味著你沒有質疑,你可以無知地投入,你可以這麼簡單。比方那些日本的玩家在玩你的遊戲的時候,他們在裡面玩什麼呢?他們其實在裡面就是一種信仰的狀態,它是一種信徒的狀態,無知的幸福的狀態。

所以假如有一天有個人來問我,我該如何好好投入生活,好好投入去玩一款遊戲的話,我好像也只能去這麼回答他。反而像一個方丈,寺廟的老和尚也是,你先修煉學會如何相信一件事情,再去你就明白該如何好好投入生活了。我覺得這個東西反而是背後更深層次的東西。

這個話題我這幾天一直在構思把文章寫出來,因為我覺得咱們播客能聊的還是不會非常深入,但我覺得這些話題是可以深入地去寫點東西。所以我們根據你的遊戲《步步皆好》,包括遊戲和失敗的藝術這樣一個話題,我們可能也會專門出一本小冊子,塞尼特會專門出一本像玩具書一樣的小冊子,然後去更多地闡釋西西弗斯,遊戲失敗與信仰,人文方面的一些東西,就像一本遊戲說明書一樣的出版物。

葉梓濤 :對,這個也是落日間之後可能和塞尼特想要做的一些比較有趣的遊戲,跨界出版的一些實驗。對,也請大家可以敬請期待。

文

2019 年,身處在遊戲行業的你,哪些瞬間讓你覺得「我太難了」?

Simon Parkin 宮崎英高:把死亡視作做特性而非缺陷 | The New Yorker (2022)

宮崎英高:現實晦暗如謎 | 落日間

《Flow In Games》。

從陳星漢的畢業論文說起

《挫折十一味》 (deimos 譯)

Miguel Sicart 新聞遊戲:理論與設計 Newsgames: Theory and Design (2008)

Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋 (2003)

Douglas Wilson, Miguel Sicart 現在就要針對你:虐待性遊戲設計 Now It's Personal: On Abusive Game Design (2010)

Jonathan Blow:遊戲與人文(Video Games and the Human Condition)

vol.2 抵禦無聊

姜宇輝 | 「玩是謙恭,不是解放」——作為控制、反制與自制的電子遊戲

Ian Bogost 沒有故事的電子遊戲更好 Video Games Are Better Without Story (2017)

書

《夜晚的潛水艇》

《西西弗神話》

《失敗的藝術》

《美的救贖》

《生命中最簡單又最困難的事》

《玩的就是規則 Play Anything》

影像

J-「快樂」 L'Abecedaire de GILLES DELEUZE J comme Joie

This Is Water 這是水—生命中最簡單又最困難的事

塞尼特成立於 2023 年初,聚焦於遊戲-人文的實體出版,翻譯引進海外遊戲人文著作,同時也推出遊戲的實驗性出版物。在走正式出版流程這漫長的週期裡,我們也會穿插出版一些快速、小而精的專題內容。所有文章已同步發佈於塞尼特官網,其它內容也可於網站查看。

塞尼特官網

歡迎投稿

tangchenyao@hengtion.com

商務合作

shengyu.senet@hengtion.com

遊戲研究創作網絡由 落日間 發起,目的是實踐一種「弱弱聯合」的合作與連結

與願意著眼長遠,非商業導向的夥伴共同工作

持續推動對電子遊戲的理解,祛魅,創作實踐與探索