譯者:這是一篇發表在《極客研究(Journal of Geek Studies)》的論文,作者Harriet B. Drage。原文鏈接見文末。《極客研究(Journal of Geek Studies)》發表與極客文化相關(遊戲,動畫,etc)的自然科學和人文科學方面的文章(雖然遊戲相關的文章佔了大頭),上面時常能見到一些有趣的腦洞。這是一本非同行評審、開放獲取的非營利性在線期刊,翻譯一下就是“套著科研期刊皮的非嚴肅雜誌”(但是它也正經有ISSN號和編輯部)。期刊官網點此,各位可以前去觀光,也可以嘗試投稿(嘿!

寶可夢中的真節肢動物多樣性:探尋祖先類型

作者:Harriet B. Drage,洛桑大學地球科學研究所

harriet.drage@unil.ch

真節肢動物(Euarthropoda)包括現存的昆蟲、蜘蛛等類群,以及已滅絕的三葉蟲等幹群(進化樹上早期分化的物種),是地球上多樣化程度最高的動物類群。真節肢動物已成為自寒武紀早期起數量最多、種類最豐富的動物類群之一(Giribet & Edgecombe, 2019)。它們對地球環境及其他動物的演化產生了深遠的影響,也對生態系統的正常運轉以及人類社會至關重要。因此,它們在人類文化中被經常提及也並不奇怪。它們在電子遊戲中也經常出現,在寶可夢生物圈中更是展現了豐富多樣的形態(The Pokémon Company, 1996至今)。

在此,我對到最新世代(第九世代)為止的真節肢動物寶可夢進行了分類學評估,基於對真實世界的真節肢動物系統發育分析(即推斷它們進化歷史和親緣關係的分析),構建了它們的支序系統學框架,並重建了真節肢動物寶可夢的祖先屬性。通過這種方法,我們能夠將寶可夢與現實世界中的真節肢動物的生物多樣性和形態差異進行比較,並展示我們如何利用化石記錄重建祖先特徵。

方法

基於對形態特徵的觀察,我完成了寶可夢目級水平的物種分類,這些形態特徵來自於官方遊戲模型、Bulbapedia網站上的描述(https://bulbagarden.net/)以及Prado & Almeida(2017)中的分類處理。一些類群沒有目級水平的代表;屬於三葉蟲(三葉蟲綱)和蜈蚣(唇足綱)的代表性寶可夢僅有一種,且無法歸入任何目級分類。文章中一些寶可夢的分類與Prado & Almeida(2017)中的不同,同時也加入了後續寶可夢世代中出現的新類群的分類。此外,我從真節肢動物的列表中移除了時拉比和沙基拉斯——前者僅在翅膀結構上顯示了與節肢動物的關聯(但在動物中,翅膀是多系起源的),且整體上具有如同神話中“妖精般”的外觀,而後者進化前後皆為爬行動物的形態,因此儘管沙基拉斯具有類似節肢動物的外骨骼,很明顯,它依然屬於爬行動物。

系統發育樹的拓撲結構(即展示進化關係的圖示)來自對現實世界節肢動物的系統發育分析(Misof等, 2014;Giribet & Edgecombe, 2019)。由於三葉蟲系統發生位置不確定(例:Lieberman & Karim, 2010;Chip-Drage, H.B. man, 2015;Scholtz等, 2019),三葉蟲綱的位置僅反映了一種系統發生假設。我使用了iTOL(Interactive Tree of Life)軟件(Letunic & Bork, 2024)繪製了進化樹,基於以下Newick格式的拓撲結構:((((Pedunculata, Decapoda), ((((((Diptera, Lepidoptera), (Coleoptera, Neuroptera)), Hymenoptera), Hemiptera), (((Blattodea, Mantodea), Phasmatodea), Orthoptera)), Odonata)), Chilopoda), ((Araneae, Scorpiones), Xiphosura)), Trilobita), Radiodonta)。

我基於每個寶可夢的主要屬性進行了祖先狀態重建,並使用簡約原則(即在支序樹確定的情況下,達到現有的類群特徵,所需的進化變更最少)評估了祖先狀態假設。

分類多樣性與形態差異

目前在全球的寶可夢中,共包含107種真節肢動物寶可夢,佔總寶可夢數量(1025種)的10%。這一比例與地球動物生物多樣性的現狀嚴重不符。據估計,地球上約有80%的動物為節肢動物;具體來說,目前已描述的節肢動物有1,214,295種(Zhang, 2011)或1,240,007種(IUCN, 2024),而已描述的動物種類共有1,565,919種(IUCN, 2024)。此外,估計陸生節肢動物共有700萬種,大多數節肢動物尚未得到描述(Stork, 2017)。假如寶可夢圖鑑與地球的生物圈相當,那麼“昆蟲寶可夢世界”的形態差異顯著更低,而這可能是大多數真節肢動物寶可夢的受歡迎程度較低導致的(見 Le Vaillant, 2020)。大多數真節肢動物寶可夢是六足動物(更明確地說,是昆蟲;圖1),這與現實世界中的多樣性研究和估計結果相符。Liria等人(2020)發現六足動物佔全球陸生節肢動物總數的92%,而Zhang等人(2011)指出六足動物佔已描述的節肢動物的84%。

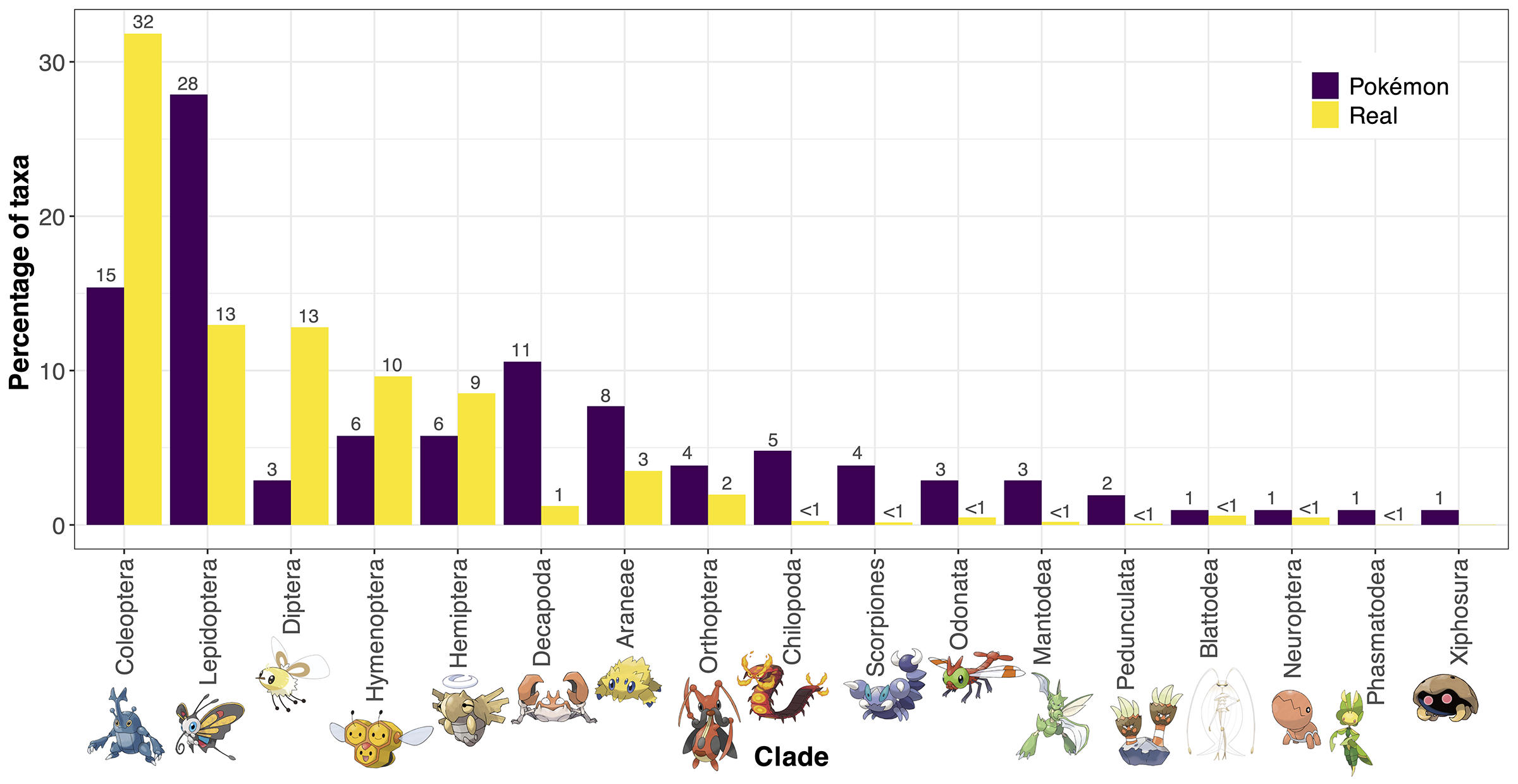

圖1. 現實世界(黃色)與寶可夢(紫色)中不同類群的多樣性比較。多樣性以該類群所代表的分類群在所有真節肢動物分類群中所佔的百分比表示;每個條形圖上方都給出了四捨五入為整數的百分比。圖片為每個類群的代表寶可夢類群。寶可夢圖片和類型符號來自 Bulbapedia,為合理使用的官方圖像。

在六足動物寶可夢中,鱗翅目(蝴蝶、蛾)佔27%,明顯比例過高。鞘翅目(甲蟲)是第二多的寶可夢類群,佔比15%,十足目(螃蟹、龍蝦)以10%的比例排在第三(見圖1)。然而,按現實世界的多樣性來看,鱗翅目和鞘翅目寶可夢的數量排名顛倒了,在現實世界的節肢動物中,鞘翅目是最多樣的類群,佔比32%(386,500種,Zhang, 2011),而鱗翅目僅佔13%(157,338種,Zhang, 2011)(圖1)。這種不平衡或許反映了蝴蝶和蛾子在公眾眼中比甲蟲更高的吸引力。十足目在寶可夢世界中10%的比例也也是顯著過高的,它在現實中僅佔節肢動物的約1%(14,898種;Ahyong 等,2011);這種情況可能是因為十足類甲殼動物在許多文化中扮演著重要角色(例如作為食物資源),特別是在日本。其他六足動物類群(雙翅目,蠅類;膜翅目,蜜蜂、黃蜂、螞蟻;半翅目,蝽)在寶可夢世界中也和鞘翅目一樣有偏低的比例(圖1);現實世界中,這些類群均擁有超過100,000種物種(分別佔節肢動物的13%、10%、9%;Zhang, 2011)。相比之下,許多非六足類群在寶可夢中擁有更高的比例,像十足目一樣;蜘蛛目(蜘蛛)佔寶可夢真節肢動物的8%(現實中有42,473種;Zhang, 2011),蠍目佔4%(1,947種;Zhang, 2011),唇足綱(蜈蚣)佔5%(3,100種;Zhang, 2011)。從化石記錄的角度來看,三葉蟲在寶可夢世界中比例尤其低,它在現實世界中貝描述的物種已有20,000多種(Adrain, 2011),而且還有許多尚未被描述的種。或許這是因為它們唯一對應的寶可夢——鐮刀盔——是為了表現一種存活至今的三葉蟲的虛擬形態(“死支漫步”;Barnes 等,2021)。

某些寶可夢類群的分類處理較為困難。大顎蟻和超音波幼蟲顯然是節肢動物(分別屬於脈翅目的蟻獅以及蜻蜓目的蜻蜓),儘管它們的最終進化形態——沙漠蜻蜓——具有壓倒性的爬行動物形態,整體外觀似龍,擁有一對翅膀和四肢。相比之下,它的前一形態超音波幼蟲則擁有典型蜻蜓的外觀,具有兩對翅膀、成對的觸角、類似昆蟲的足和分節的身體。榛果球應屬於一種袋蛾幼蟲(鱗翅目),這可以通過它的形態和黏合樹皮成松果狀並懸掛在樹枝上的行為判斷出來,儘管其進化後的形態——佛烈託斯——並不像真節肢動物,因為它外部的板狀結構和棘刺與外骨骼看起來相差甚遠。然而,由於缺乏內部解剖信息,我們可以假設佛烈託斯也是一種由不同黏合材料構成的袋蛾。從足的形態和尾針來看,天蠍和天蠍王的外觀類似於蠍子,儘管它們代表了蠍子的一種新穎的生活方式和適應特徵,因為它們能夠飛行。這一特徵可能是趨同演化的,也就是說,它們和其他真節肢動物類群中可以飛行的類群各自獨立演化出了這一特徵。基於形態、描述和名字,偽螳草和蘭螳花並不是真節肢動物。“偽螳草”(fomantis)一詞似乎源於“faux”(假)和“mantis”(螳螂),而“蘭螳花(lurantis)”則令人聯想到“lure”(誘餌)或“fleur”(花)。兩者的主體似乎都是植物,模仿螳螂的外觀,能夠進行光合作用,且為單屬性草系寶可夢。

一個有趣的現象是,某些真節肢動物寶可夢類群形態差異較低,特別是十足目類群。考慮到這樣多樣性較低的形態反映了大眾對十足目甲殼類動物的普遍認識,這些寶可夢一般都具有螃蟹或龍蝦的外觀,且顏色十分有限——大多數十足目類群寶可夢為橙色,只有兩種為藍色。這與現實世界形成了強烈對比,現實中的十足目類群在形態上差異很大,並且呈現出非常多樣的色彩。同樣,在寶可夢世界中,多足綱僅包括類似蜈蚣的生物(唇足綱),它們的每節身體上具有一對步足;儘管在現實世界中馬陸(倍足綱)更加多樣,但似乎並不存在對應的寶可夢。寶可夢中的唇足綱物種的顏色也十分單一,主要呈紅色。寶可夢中的蠍形目物種也反映了大眾對現實世界中蠍子的印象,它們通常是紫色的,而且是毒屬性。因此,我們可以通過像寶可夢這樣的文化財產來了解大眾對現實世界中真節肢動物的認知(有關寶可夢認知和偏好的詳細研究,請參見Le Vaillant,2020)。

祖先屬性重建

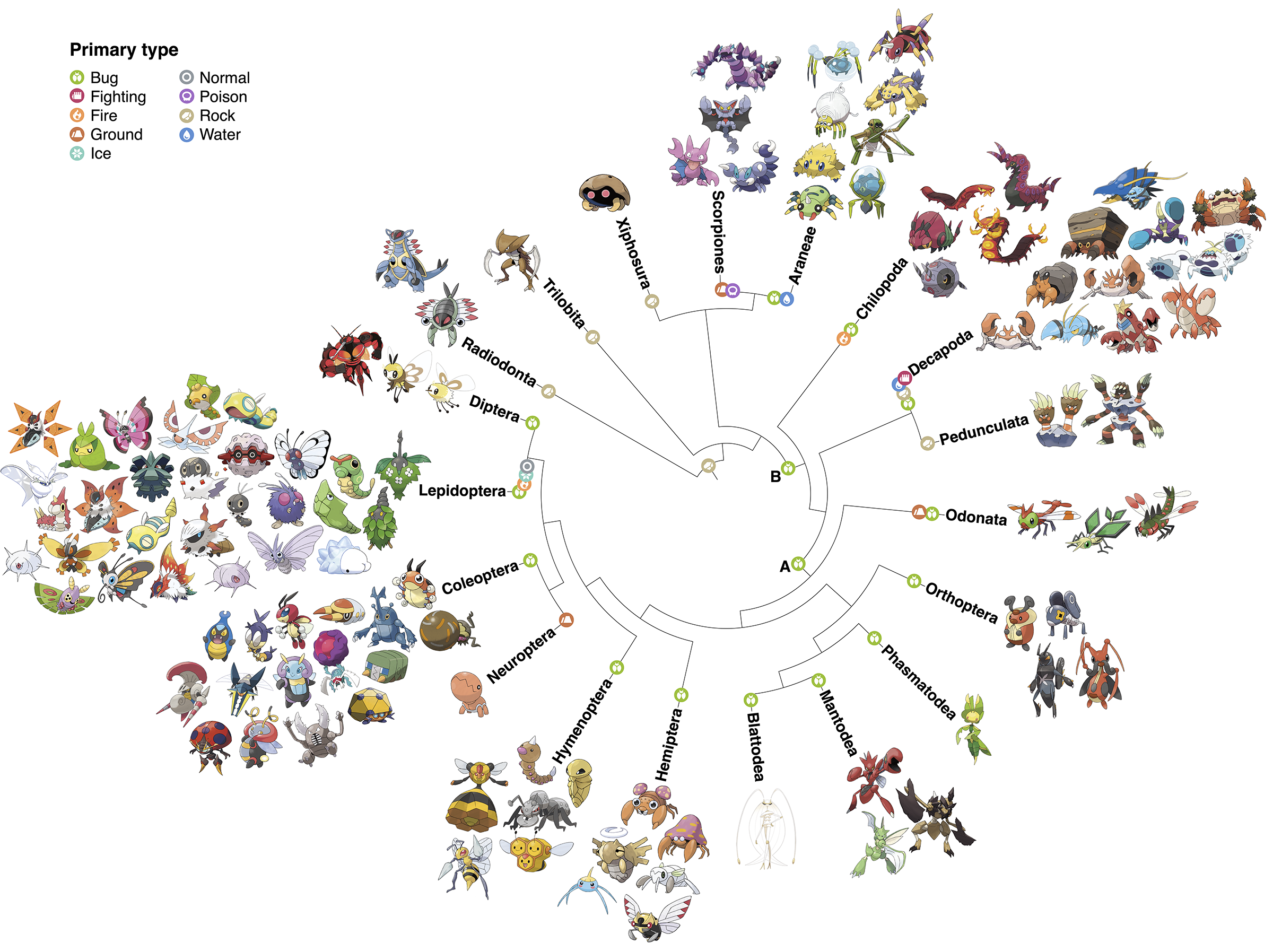

在所有的真節肢動物寶可夢——特別是六足類寶可夢中,蟲屬性無疑是最常見的。這一現象的產生可能涉及邏輯循環,因為蟲屬性在寶可夢生物圈中,最初可能是用來描述第一代的六足類寶可夢(例如綠毛蟲)的形態和行為的。因此,很可能蟲屬性是該類群的祖徵,其他屬性(如地面、火、冰和一般)則代表了獨立演化的自衍徵(見圖2)。在十足類寶可夢中,水屬性似乎是最普遍的,但甲殼類寶可夢的祖徵可能是岩石屬性,因為有柄目也屬於岩石屬性(見圖2)。螯肢亞門(劍尾目、蠍目和蜘蛛目)的屬性則表現出顯著的多樣性(見圖2)。

圖2. 真節肢動物寶可夢的支系圖,其進化關係來自於對現實世界類群的系統發育分析(Misof 等,2014 年;Giribet & Edgecombe,2019 年)。圖片表示每個類群中存在的所有神奇寶貝類群。所有類群的主要屬性也在圖中標出(見圖例),並在關鍵節點處顯示了祖先類型的狀態變化。A 和 B 代表向蟲屬性轉變的兩種假設,兩種假設下在支系圖中屬性變化的步數相同。寶可夢圖片和類型符號來自 Bulbapedia,為合理使用的官方圖像。

特別值得關注的是真節肢動物寶可夢的祖先(原始)屬性。由於放射齒目和三葉蟲綱(均為現實中已滅絕的類群)被包含在內,我們的進化樹表明節肢動物類群是從一種岩石屬性的祖先進化而來(見圖2)。下一個分化出的類群是劍尾目(也是岩石屬性),也與這一結論符合。劍尾目在現實中的最早記錄大約與三葉蟲綱和放射齒目同時期(參考 Lamsdell, 2019)。考慮到劍尾目的岩石屬性,以及放射齒目較為確定的系統發生位置(Zheng等,2020),無論三葉蟲處於當前我們假定的系統發生位置還是更接近有顎亞門(如唇足類到六足類),這一結果似乎都相當穩定。然而,類似於《侏羅紀公園》的情節,在遊戲中“化石”寶可夢(即三葉蟲綱和放射齒目)是從真實化石標本中復活的,它們可能正因如此才被指定為“岩石”屬性,這可能體現了一種循環性(“循環進化”?)。

值得注意的是,這一發現強調了在現實世界中重建祖先狀態時將已滅絕類群納入研究的重要性(例:Joy等,2016)。如果沒有包括已滅絕的放射齒目和三葉蟲綱,那麼按照最簡約原則,真節肢動物寶可夢的祖先類型會被推斷為蟲屬性,因為這樣會比起源於岩石屬性需要更少的屬性變化。而在包括這些化石類群后,譜系樹揭示真節肢動物寶可夢的祖先很可能是岩石屬性(圖2)。

關於真節肢動物寶可夢如何在可能的岩石屬性起源後轉變為如今蟲屬性佔主導的情況,有兩種假設:(1)寶可夢在泛甲殼類中六足綱與其他類群分化(圖2:節點A)之前一直維持祖先的岩石屬性;(2)蟲屬性早在螯肢亞門(如蜘蛛等)與有顎亞門的分化時就已出現(圖2:節點B)。兩種假設在圖2的譜系樹上都會經歷15次屬性變化,因此用簡約原則評估,兩種假設的合理性是一樣高的。

總結

10%的寶可夢類群表現出與現實世界現存或已滅絕的真節肢動物明顯相似的形態和行為特徵。因此,這些物種可以被歸至現有的分類群下,並被置於表示其假設進化關係的系統發生樹上。通過這種方式,我們可以重建真節肢動物類寶可夢的主要屬性等祖先狀態,更好地理解寶可夢世界中內在的進化模式,並認識到其中涉及到的與現實世界生物研究中類似的方法和問題。

參考文獻

Adrain, J.M. (2011) Phylum Trilobita Walch, 1771. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-Level Classification and Survey of Taxonomic Richness. Magnolia Press, Auckland. Pp. 104–109.

Ahyong, S.T.; Lowry, J.K.; Alonso, M.; Bamber, R.N.; et al. (2011) Subphylym Crustacea Brünnich, 1772. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-Level Classification and Survey of Taxonomic Richness. Magnolia Press, Auckland. Pp. 165–191.

Barnes, B.D.; Sclafani, J.A.; Zaffos, A. (2021) Dead clades walking are a pervasive macroevolutionary pattern. PNAS 118: e2019208118.

Chipman, A.D. (2015) An embryological perspective on the early arthropod fossil record. BMC Evolutionary Biology 15: 1–18.

Giribet, G. & Edgecombe, G.D. (2019) The phylogeny and evolutionary history of arthropods. Current Biology 29: PR592–R602.

IUCN. (2024) Threatened species in past and present IUCN Red Lists. Table 1: Number of species evaluated in relation to the overall number of described species, and numbers of threatened species by major groups of organisms. IUCN Red List Summary Statistics. Available from:

https://www.iucnredlist.org/resources/summary-statistics (Date of access: 29/Jul/2024).

Joy, J.B.; Liang, R.H.; McCloskey, R.M.; Nguyen, T.; Poon, A.F.Y. (2016) Ancestral reconstruction. PLOS Computational Biology 12: e1004763.

Lamsdell, J.C. (2019) Evolutionary history of the dynamic horseshoe crab. International Wader Studies 21: 1–15.

Letunic, I. & Bork, P. (2024) Interactive Tree of Life (iTOL) v6: recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. Nucleic Acids Research 52: W78–W82.

Lieberman, B.S. & Karim, T.S. (2010) Tracing the trilobite tree from the root to the tips: a model marriage of fossils and phylogeny. Arthropod Structure & Development 39: 111–123.

Liria, J.; Szumik, C.A.; Goloboff, P.A. (2021) Analysis of endemism of world arthropod distribution data supports biogeographic regions and many established subdivisions. Cladistics 37: 559–570.

Misof, B.; Liu, S.; Meusemann, K.; Peters, R.S.; et al. (2014) Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution. Science 346: 763–767.

Prado, A.W. & Almeida, T.F.A. (2017) Arthropod diversity in Pokémon. Journal of Geek Studies 4(2): 41–52.

Scholtz, G.; Staude, A.; Dunlop, J.A. (2019) Trilobite compound eyes with crystalline cones and rhabdoms show mandibulate affinities. Nature Communications 10: 1–7.

Stork, N.E. (2017) How many species of insects and other terrestrial arthropods are there on Earth? Annual Review of Entomology 63: 31–45.

Le Vaillant, J. (2020) What’s your favourite Pokémon? Pocket monster popularity reflects interest in real-world Biology. Journal of Geek Studies 7(1): 35–52.

Zeng, H.; Zhao, F.; Niu, K.; Zhu, M.; Huang, D. (2020) An early Cambrian euarthropod with radiodont-like raptorial appendages. Nature 588: 101–105.

Zhang, Z.-Q. (2011) Phylum Arthropoda von Siebold, 1848. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-Level Classification and Survey of Taxonomic Richness. Magnolia Press, Auckland. Pp. 99–103.

參考文獻太多此處就不翻譯了!期待有一天機核文章可以出腳註和刪除線功能,這樣我吐槽也不用加在括號裡了(不是)

作者介紹

Harriet B. Drage博士是瑞士洛桑大學的博士後,她研究真節肢動物的演化和古生態,特別是滅絕的三葉蟲和其他神秘的化石類群。她關注的一個領域是化石記錄中的蛻皮(外骨骼)現象,以及它對當代節肢動物多樣性和異質性的影響。在空閒時間,她喜歡攀巖、舉鐵、騎行、玩電子遊戲和縫紉。你可以在她的主頁上更多瞭解她的研究: https://harriet-drage.wordpress.com/和https://www.researchgate.net/profile/Harriet-Drage-2。

原文鏈接:https://jgeekstudies.org/2024/08/24/euarthropod-diversity-in-pokemon-searching-for-the-ancestral-type/