白露作为仙舟罗浮的重要角色,服饰细节一定会传统国风元素拉满,服装纹饰普遍采用与她持明龙族身份吻合鳞纹和水波纹。

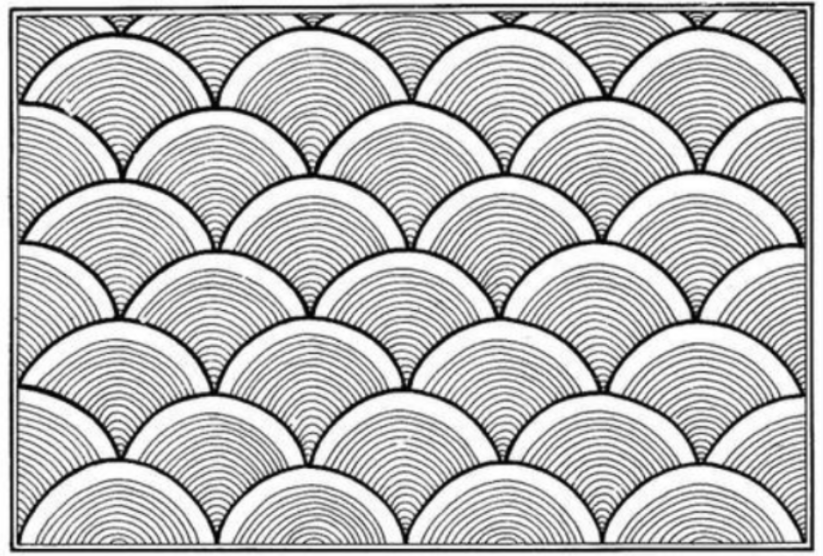

鳞纹又称重环纹,由龙、蛇躯体上的鳞片排列成带状或面状以作装饰,是一种简化的龙纹。鳞纹的流行可以追溯到西周早期到春秋早期,盛行于西周中晚期。关于这种简化龙纹的出现有人认为是西周中晚期青铜器纹样的宗教意义相对减弱,装饰意义逐步增强。而从装饰角度来看,重复的鳞纹作连续式的装饰,效果要比繁复的龙纹要更好。

鳞纹

鳞纹

水波纹

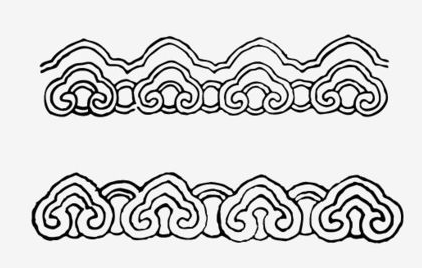

而背部尾巴正上方则采用了与白露职业相吻合的如意纹和灵芝造型。

如意纹

灵芝

鞋子像是戏曲里的尖头厚底靴

白露的服装上还有一处重要的细节,是左肩与右袖口上的那个红标,这个红标目前目前只有三个人拥有,其中之一就是景元。(左肩肩甲处)

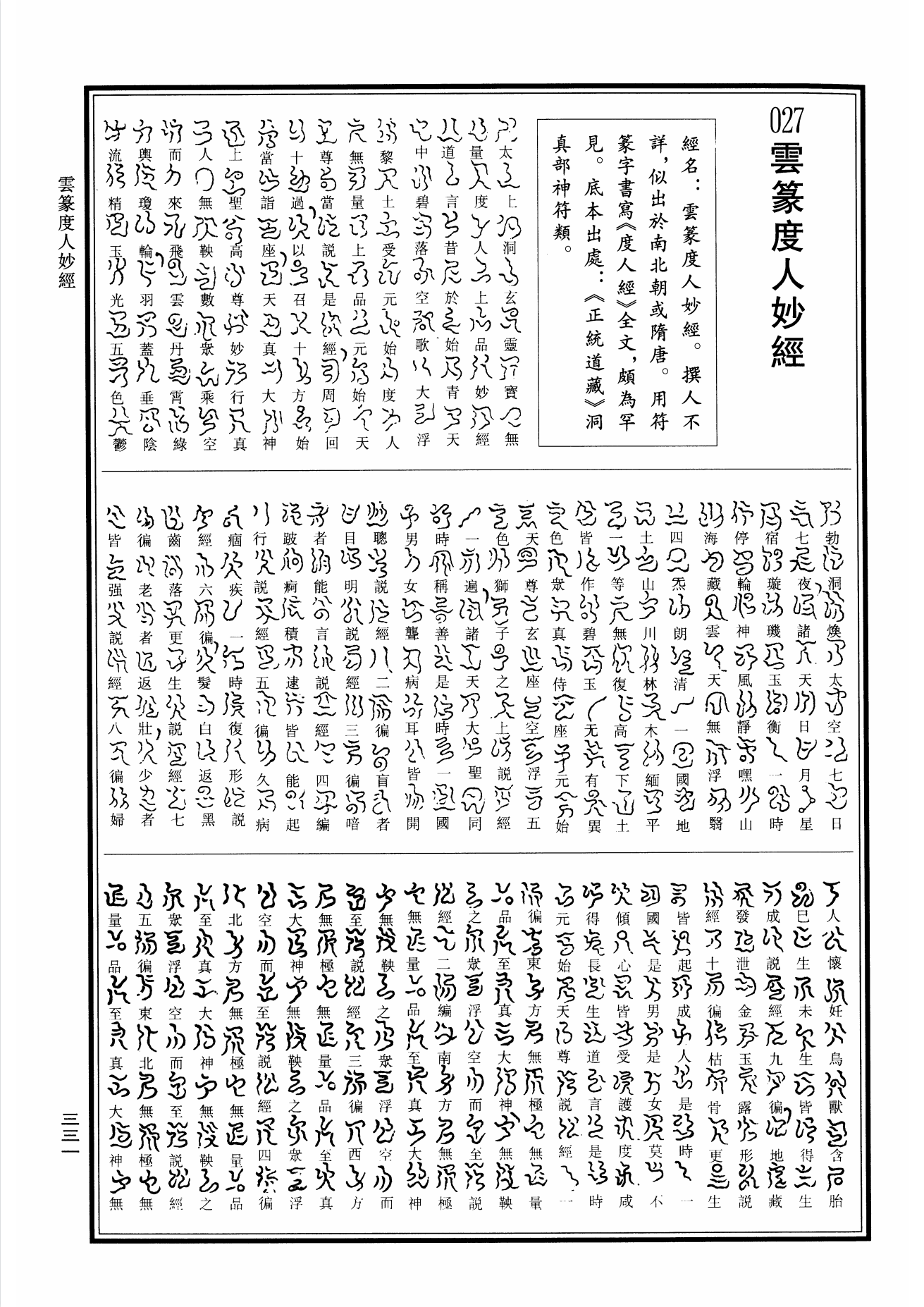

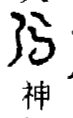

不过景元的这个红标与白露的还不一样,白露的标志是代表龙的鳞纹,景元红标的图案则是出自道教《云篆度人妙经》里的“神”字,指代的是神君。

左臂红标

右袖红标

《云篆度人妙经》

云篆“神”字

第三个拥有这个红标的人,则是饮月君丹恒,红标在他右侧腰腹部位。

能看到丹恒的红标也是一个鳞状纹饰。现在能得到一个结论,目前只有景元、白露、饮月丹恒这三个人拥有红标,其他人例如符玄、驭空,哪怕是镜流也没有这个红标,是不是可以说 历代龙尊以及像景元这样拥有神君的特殊仙舟人才配拥有这种红标?

白露葫芦:

要讲解葫芦的文化就要追溯到上古时期的葫芦崇拜,彝族、傣族、佤族、基诺族、拉枯族、傈僳族、阿昌族、白族、土家族、哈尼族、苗族等少数民族的洪水神话中都有葫芦崇拜的影子,比如葫芦生人、葫芦救人,因此葫芦在这个时期就产生了与生命力、生殖力的关联。

布依族古歌《赛胡细妹造人烟》

水族传说

彝族传说

拉枯族

古代葫芦象征生命的同时也是祭祀的礼器。仰韶文化晚期文化遗址出土过大量葫芦形的典型器物,天津博物馆馆藏《礼记·郊特牲》记载:“祭天器用陶匏,以象天地之性也”意为 祭天的时候使用粗陶和葫芦来表现天地质朴的本性。

早期仰韶文化的葫芦形彩陶

前面提到葫芦与生命力、救人很久之前就产生关联,再加上葫芦本身为中药,同时也是自然形成的盛药优良容器,葫芦外面坚硬的壳使它防水和密封性强,能很好的保持药品的药性。将葫芦中间的瓤掏空后,它变得十分轻巧,便于携带,因此古时的大夫、郎中、方士都喜欢用它来装放药品,携带于身。

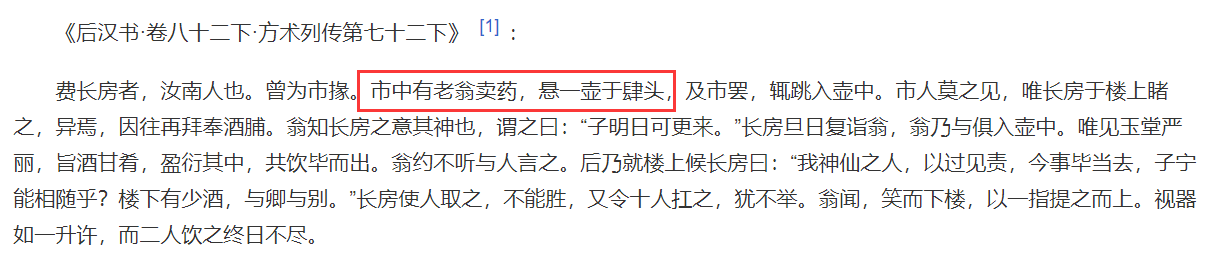

《后汉书·方术列传·费长房》记载:

这也是中医常用成语“悬壶济世”的出处,悬壶济世的“壶”指的就是葫芦。

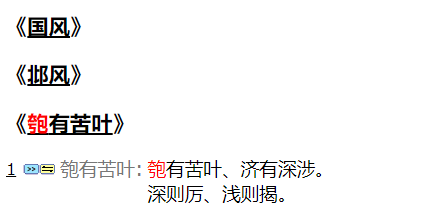

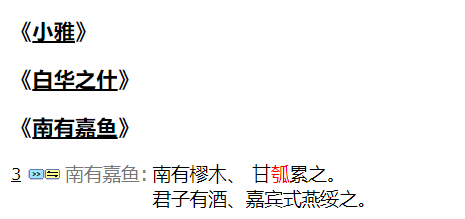

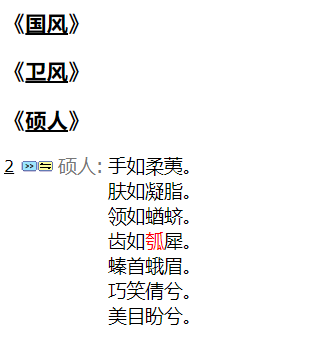

最早《诗经》分别有记载“匏”、“瓠”、“壶”、“甘瓠”这四种不同品种的葫芦。

《诗经》 国风·邶风

《诗经》小雅·白华之什

《诗经》国风·卫风

《诗经》豳风·七月

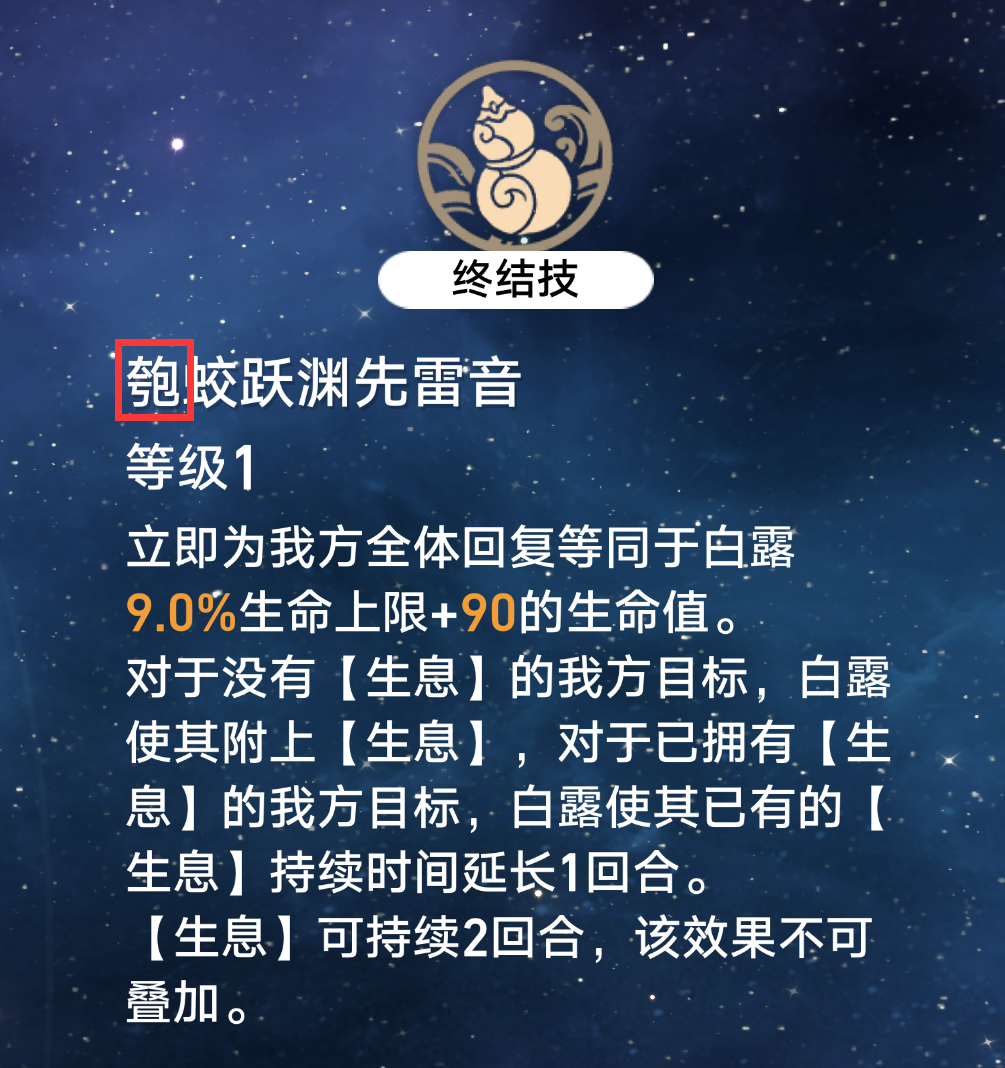

白露的终结技名称也能够佐证这一点。

中医道医不分家,葫芦也是道教的象征物品之一,比如道教太上老君炼丹、铁拐李背着葫芦行走江湖治病救人,葫芦都会出现。

《西游记》第五回:“大圣直至丹房里面,寻访不遇,但见丹灶之旁,炉中有火。炉左右安放着五个葫芦,葫芦里都是练就的金丹。……他就把那葫芦都倾出来,就都吃了,如吃炒豆相似。”

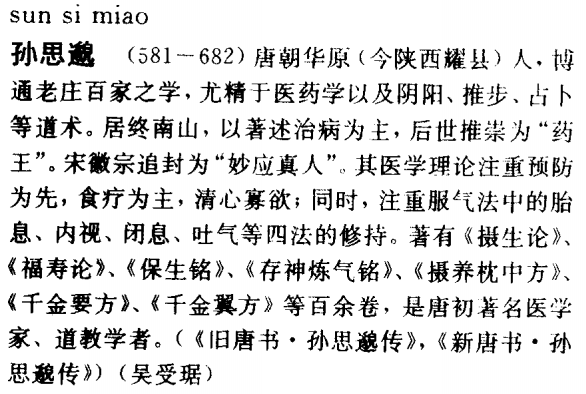

再者说,中国医学史上有名的医药学家例如陶弘景、孙思邈、葛洪都信仰道教,其中药王孙思邈还与葫芦有过一段特别的故事。

孙思邈

一二三四五六七,老托比西安吃东西 葫芦头,俩人,54

不得不说一碗大份的葫芦头实在是太顶了,加两块馍放进去吸收汤汁,以至于最后根本吃不完。

葫芦头是陕西西安的传统特色美式,源于北宋的煎白肠。相传长安城一个卖馍的煮大肠,大肠又臭又油,药王孙思邈问摊主是不小心还是故意的,摊主答是故意的,孙思邈便给了摊主一个药葫芦供他给大肠调味 。为了纪念孙思邈这个创意,这道主食就被叫做葫芦头了。当然还有另一种更直观的说法是大肠长得像葫芦,因此被叫做葫芦头,但这肯定没有前者的故事更吸引顾客。

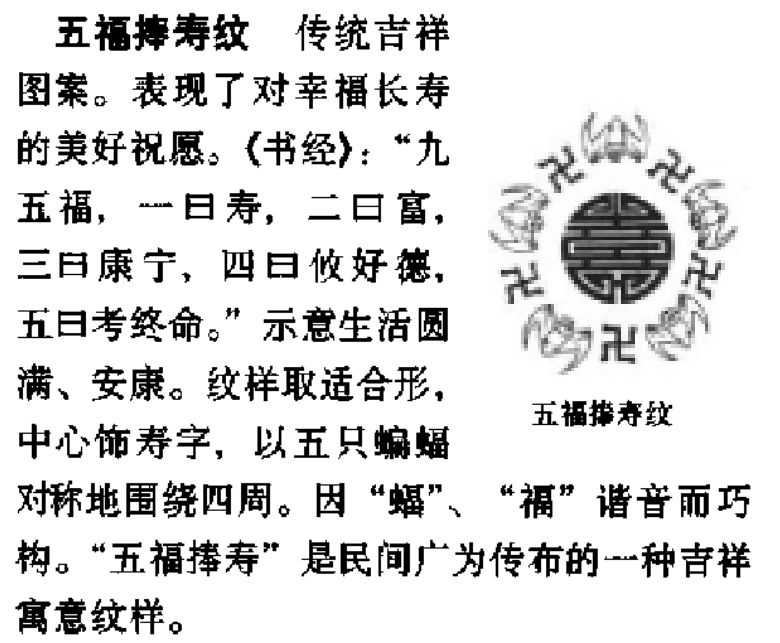

葫芦能成为道、医双方的象征物品可能还有一个原因,古代十分注重谐音,比如蝙蝠纹经常与寿字纹一起出现,这就是用到了“福寿”的谐音。因此葫芦谐音“福禄”也就被视为吉祥的象征,常用于陈设装饰,大家常见的风水葫芦也有这个含义在其中。

蝙蝠纹和寿字纹相结合

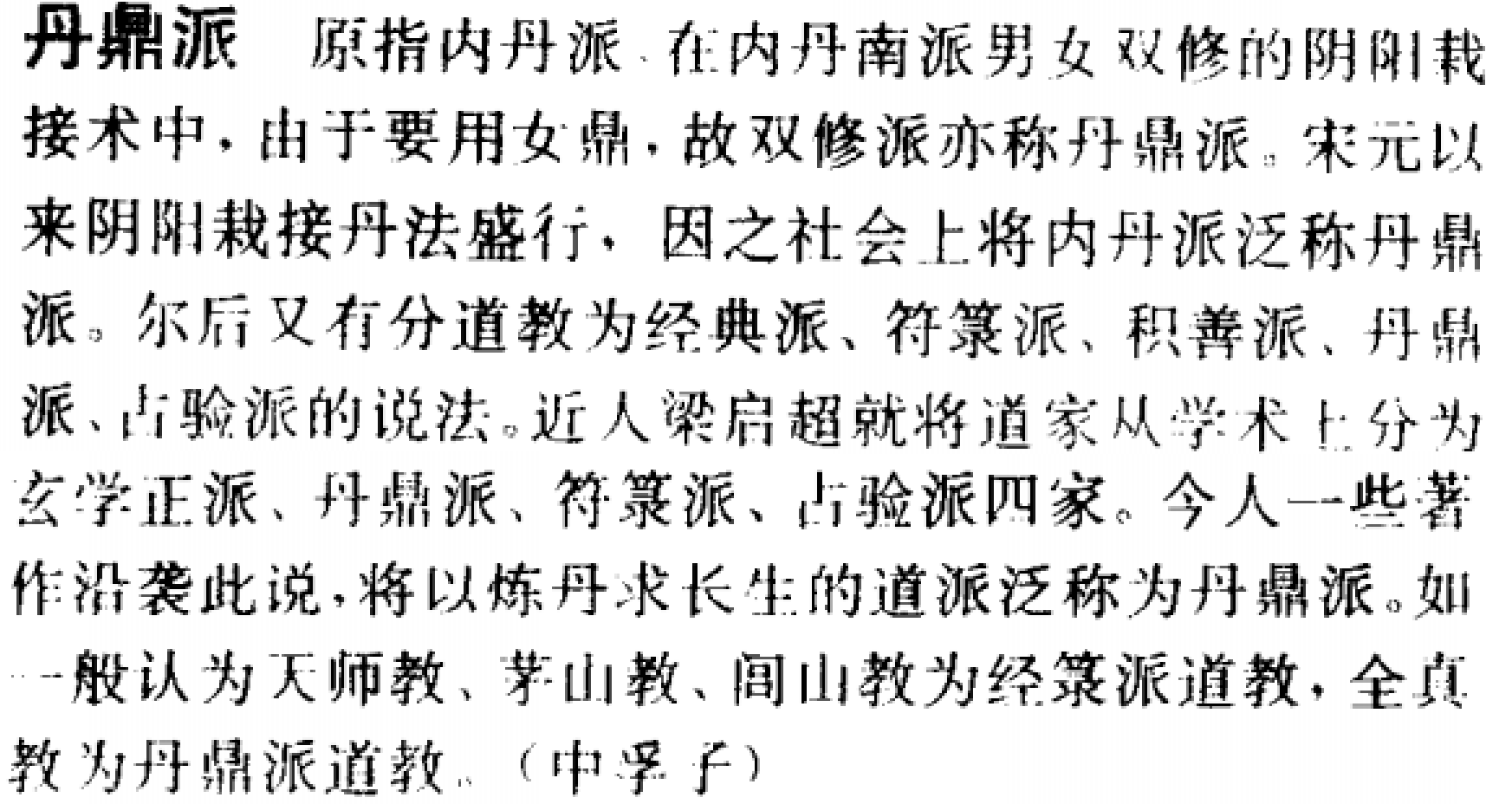

白露葫芦上的这个标志是“吕”的异体字“呂”字,使用这个字有两重寓意,一是因为“吕”字与葫芦的形状十分相近,所以文玩界将两者关联了起来。二是这个“呂”指的是道教的吕洞宾,也就是吕祖,他是道教丹鼎派祖师,在民间被称为托梦之神,一下子就和白露所在的丹鼎司以及她做梦的事联系到一块去了。

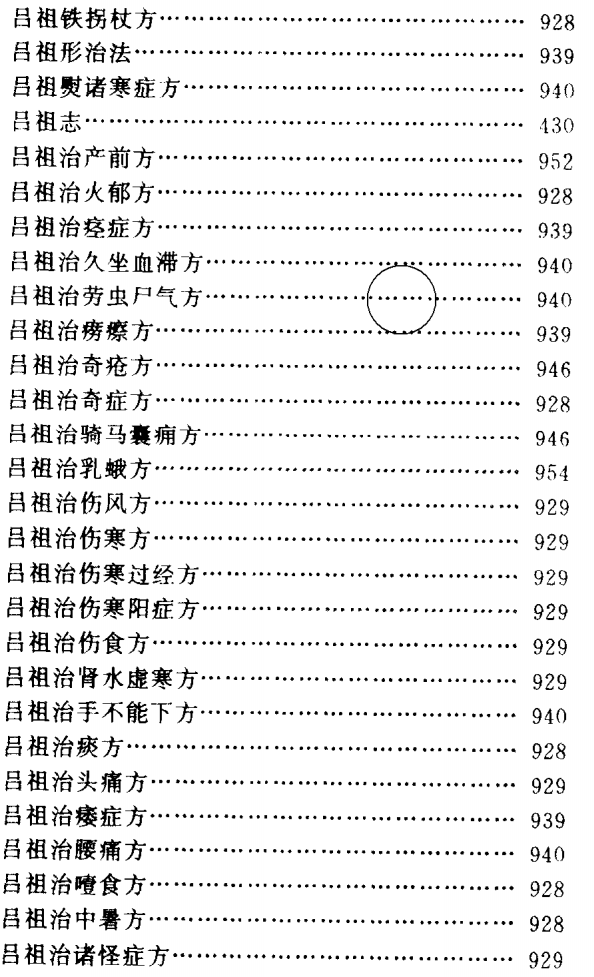

很多人不了解吕祖在中医文化方面的贡献,吕祖留下了千种丹方和多本医药文献书籍,例如《吕祖师三尼医世说述》、《吕纯阳真人丹方大全》、《纯阳真人药石制》、《吕洞宾奇症新方》、《吕洞宾仙方》、《吕洞宾膏散秘方》、《吕祖灵签》、《奇症新方》等。拿出家中常备的《中华道教大辞典》可以让我们略知一二。

白露葫芦里究竟是什么药?

葫芦里一般装的都是以中药为原料加工制成的丸剂、丹剂、散剂、汤剂,方便行医时随时取用。早期的天然葫芦一般只能盛一种药,不过后来人们仿照葫芦造型制作的药瓶其实可以分装更多药。

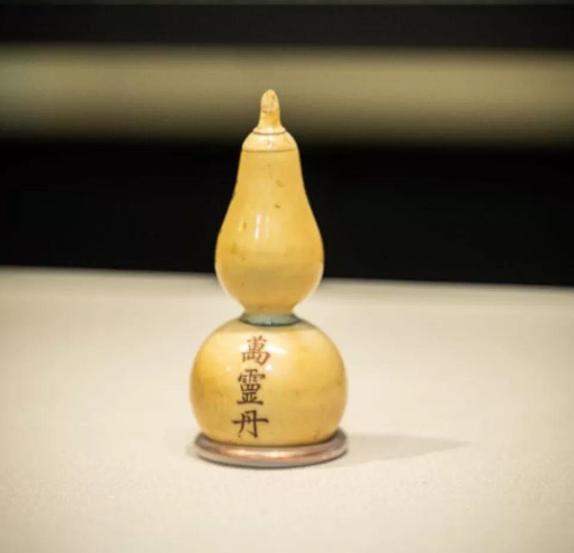

万灵丹 清代象牙葫芦 上海中医药大学藏

比如这一只清代象牙葫芦瓶可以分别装两种常备药物,上下各一部分,扣合为一体,顶部有盖子。上盛“痧气散”,下装“万灵丹”

看白露使用葫芦的动画应该能判断葫芦里用的是汤剂,因此最早没玩游戏时不少人会认为白露是水属性(比如我),不过还是能通过白露搓手搓出雷电来看得出她是雷属性,这小家伙把自己俩小手当作心脏起搏器是吧?

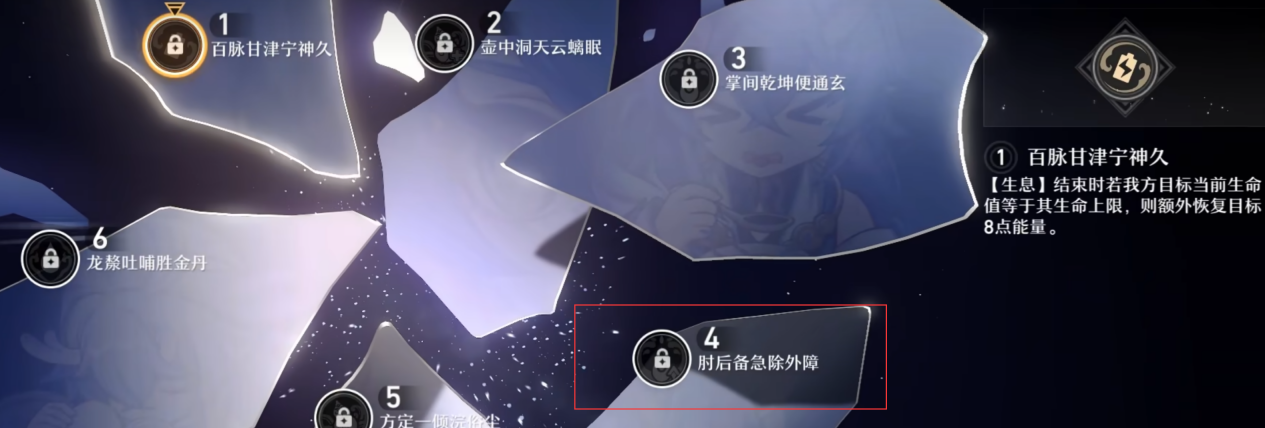

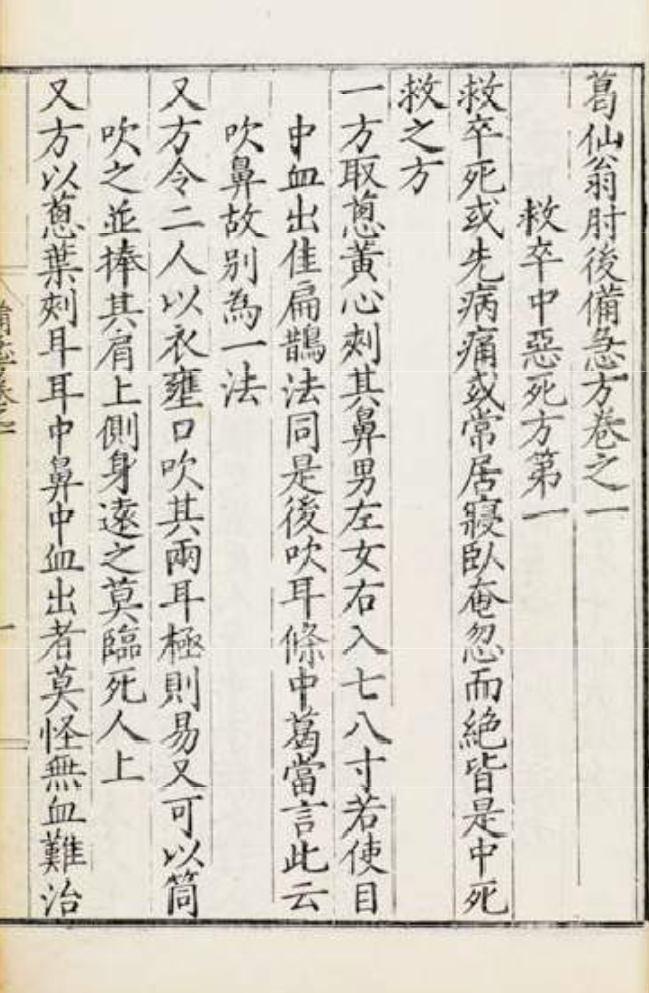

从白露的星魂名称能看得出来一些中医元素,比如第四个就来源于 东晋时期葛洪所著的《肘后备急方》,大家可以把它理解为临床急救手册。为什么叫“肘后”备急方呢?这是因为那时古人的服饰存放东西的口袋基本被缝制在袖子手肘的靠后一点,需要拿什么东西的时候,另一只手只要伸进袖口内就可以将物品掏出,不需要露出胳膊。

《肘后备急方》

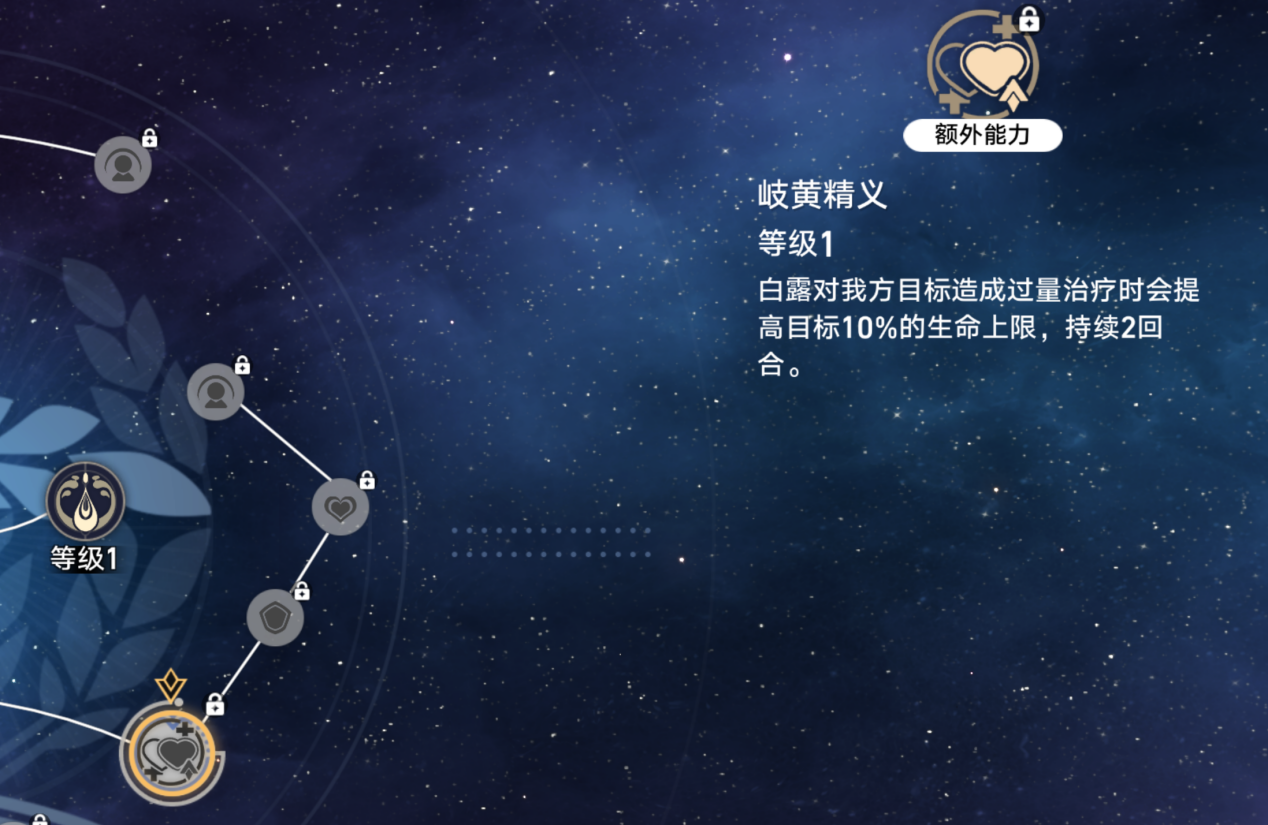

同时,白露的命途名也有关于中医的元素,例如岐黄精义。

这里的岐黄指的是岐黄之术,又称岐黄医术,其中黄指的是轩辕黄帝,岐是他的臣子岐伯,岐黄之术出自《黄帝内经》,后世将岐黄之术指代中国医术。《黄帝内经》有多厉害呢?我们正好有一些美国CIA的档案,CIA都在偷偷研究它你可想而知有多厉害。

参考文献:

[1] 胡孚琛.中华道教大辞典[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[2] 郭廉夫,丁涛,诸葛铠.中国纹样辞典[M].天津:天津教育出版社,1998.

[3] 孙晨阳,张珂.中国古代服饰辞典[M].北京:中华书局,2015.

[4] 陈永正.中国方术大辞典[M].广东:中山大学出版社,1991.