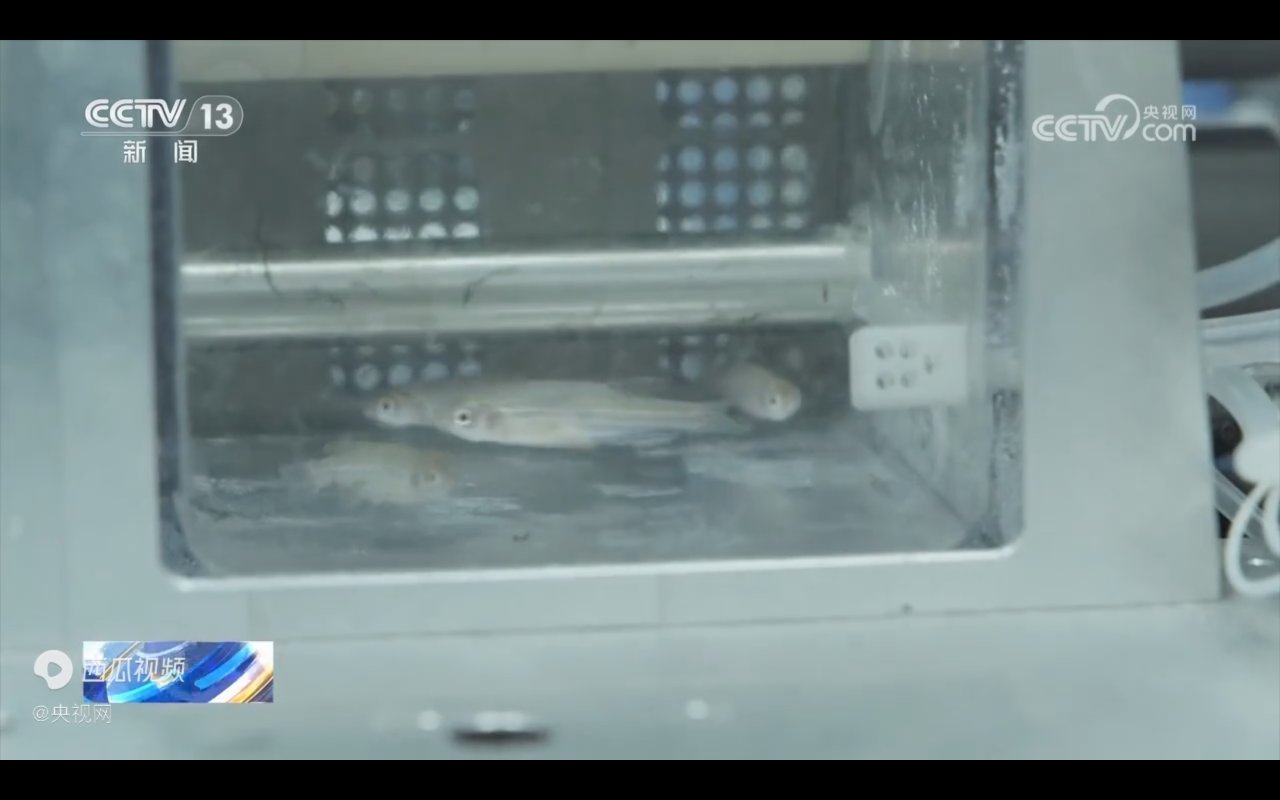

近日,神舟十八號載人飛船成功對接後,將4條斑馬魚和金魚藻取出放入空間站,實現了太空養魚!

在短暫適應後,目前4條斑馬魚生命體徵正常,看起來十分健康,狀態平穩。斑馬魚和金魚藻組成小型密閉生態系統,將首次實現我國在太空中培養繁殖脊椎動物,為開展空間先進水生生保系統關鍵技術研究提供支撐。

由四條斑馬魚和金魚藻構成的水生生保系統隨神舟十八號乘組成功入駐天宮,這也是我國首次在太空開展脊椎動物科學研究。那麼為什麼被選中的是斑馬魚呢?

斑馬魚是理想的實驗動物

“因為斑馬魚是現代生命科學、健康科學和環境科學等研究領域的重要模式動物。太空養魚首選斑馬魚,這就是相當於動物界的小白鼠,是理想的研究樣本。”4月24日發佈會後,中國科學院水生生物所研究員王高鴻解釋說,此前王高鴻與團隊正在忙著為今日斑馬魚和金魚藻“上天”做著準備。

所謂“模式生物”,是指可被用於研究與揭示生命體某種具有普遍規律的生物現象的一類生物。簡單來說,就是理想的實驗動物。

目前,斑馬魚已被國際標準化組織認可為5種魚類實驗動物之一,是繼大鼠、小鼠等哺乳類動物後的第三大實驗動物,更是目前唯一適用於高通量藥物篩選的脊椎動物。

據介紹,斑馬魚比較小,通常只有3—4釐米;生命力旺盛,產卵量大,繁殖能力能達到每年6—7次,易於養殖,具備了太空研究樣品的需求。且早期胚胎透明容易標記,易於觀察及操作,受精後24小時主要的組織器官原基已形成,使得生物學家可以針對一對魚產的眾多子代開展不同的實驗,還可以在顯微鏡下對實驗胚胎進行詳細追蹤。

不僅如此,斑馬魚與人體的基因、生理特性都十分相似,其基因組和人類基因組的同源性高達87%,與哺乳類動物各功能機理高度相似,它們具有骨骼和肌肉,可以進行微重力對肌肉、骨骼系統影響的研究,是理想的脊椎動物研究樣本,符合此次任務目標。

小魚在空間站能生存多久?

在太空養魚,“魚缸”的設計也要格外精心,不僅要把密封做得非常嚴密,還得把水儘量灌得滿滿當當,只留少量的氣泡。除了住的“房子”以外,小魚吃的飯,也是特製的“太空餐”。這些小魚究竟能在空間站裡生存多久?

王高鴻表示,初步計劃是穩定運行一個月,使這些斑馬魚、金魚藻都能夠存活,然後獲取一些實驗樣品,比如魚卵、水樣。因為條件限制,在如此小的位置空間內培養實屬不易。

為了避免死去的小魚和水藻在空間站裡腐爛變質,實驗項目結束之後,航天員們會對它們進行滅活處理。不過,如果實驗順利的話,這些小魚的下一代或許可以在地面上出生。

中國科學院上海技術物理研究所研究員張濤就很期待小魚們在太空產卵。他表示,魚卵是非常小的,因此實驗方法是用相機來實時觀察魚排卵的狀態。“一旦發現魚產生了排卵,我們就會啟動專用的排卵裝置,把魚卵收集回來。這是一個嘗試性、探索性很強的工作,也是國內第一次做,是這次實驗裡最具特色的地方。”

這項研究科學意義何在?

據介紹,在軌水生生態系統的建立,不僅對於理解生物在微重力環境下的生長機理具有重要意義,而且對於未來長期載人航天任務中的生態循環和生命支持系統設計具有深遠影響。通過這項研究,科學家們可以更深入地探索生物在太空中的適應性和生長規律,為未來建立更加完善的太空生態系統提供科學依據。

謝謝魚魚