站在貓箱外,這是我們知道的所有。

打開貓箱,你會殺死公主嗎?

——還是說,愛上公主?

作為一款在開頭標明自己的屬性:愛情遊戲的作品,Slay the Princess借視覺小說這一載體,以心理恐怖為形式,書寫、演繹、描繪著屬於自己的愛情哲學。

本文將藉助“貓箱理論”對本作進行剖析,結合薩特的存在主義探討作品的哲學價值,並具體分析Slay the Princess如何通過視覺小說的各個功能打造出屬於每個玩家獨特貓箱。整體偏向對本作的遊戲體驗生成方式進行探究,而不涉及對遊戲真相、世界觀的詳細探討。

內含對劇情構成要素的提及,選用繁中翻譯,不涉及重大劇透,但推薦在通關過一次後閱讀。

一切事關赤誠、獵奇、哀悼與愛。

薛定諤的貓

作為視覺小說,Slay the Princess擁有與豐富的非線性劇情相匹配的龐大對白量。與之對應的是完成遊戲的關鍵要素:收集不同的公主。而要使之成為可以被遊玩的作品,需要對話樹產生分支的節點相對明確。

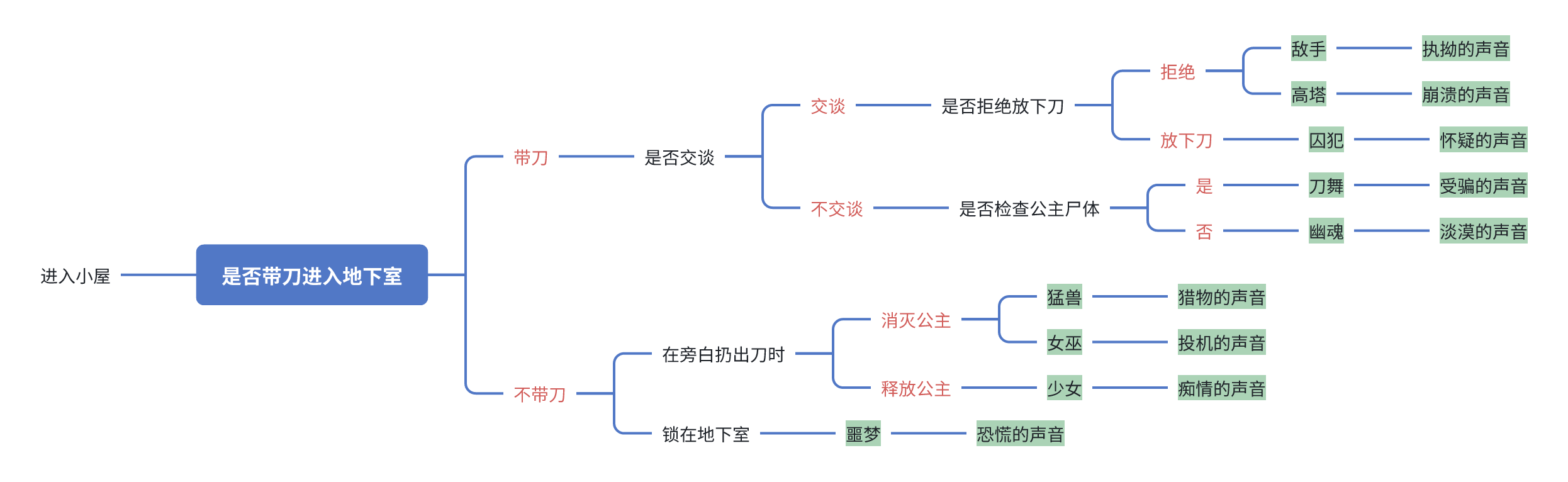

在對這些關鍵節點的選擇上,Slay the Princess顯然有自己的美學。以第一章產生的路線分歧為例。

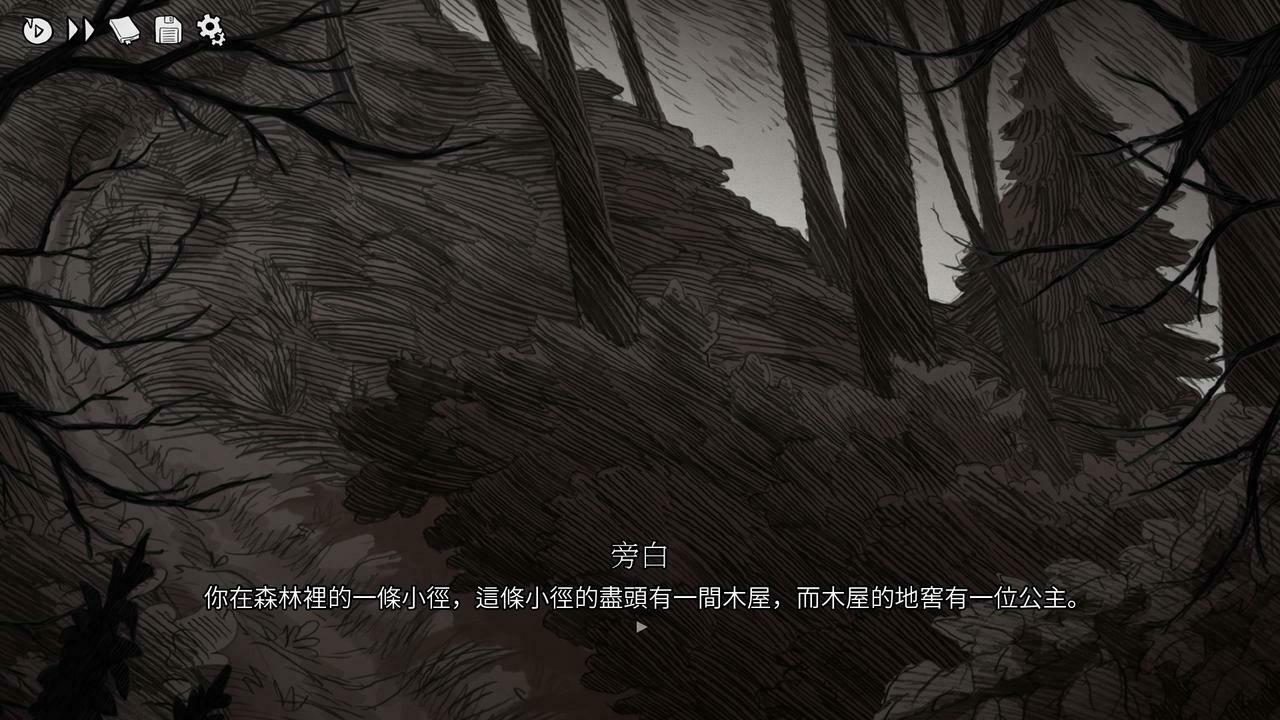

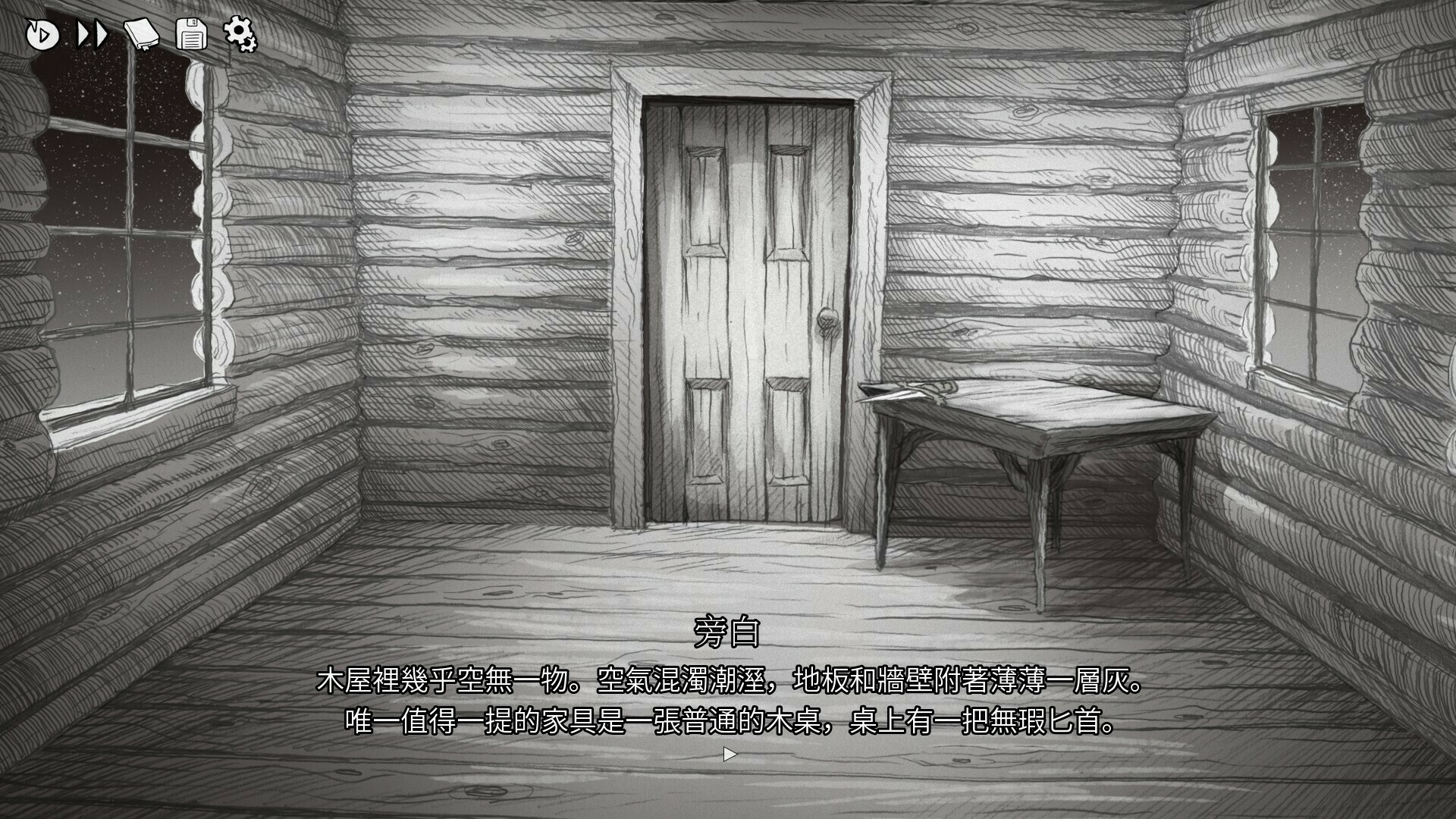

Slay the Princess絕對算不上一款對新人友好的遊戲,開始遊戲後,玩家的信息來源只有一位含糊其辭、態度可疑的旁白。

相較於為玩家服務的“遊戲旁白”,本作的“旁白”儼然是亞里士多德的信徒,以經典的三幕劇開頭指明故事發生的場景,主要人物,與主人公的目的。

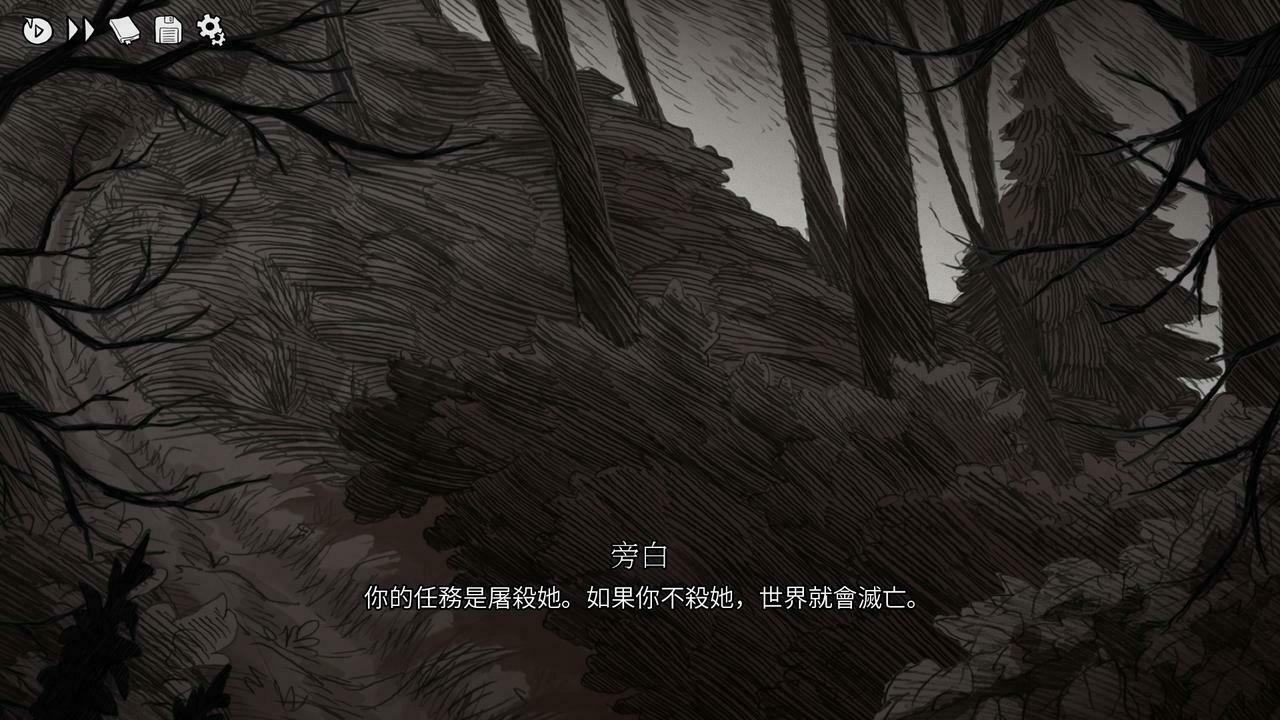

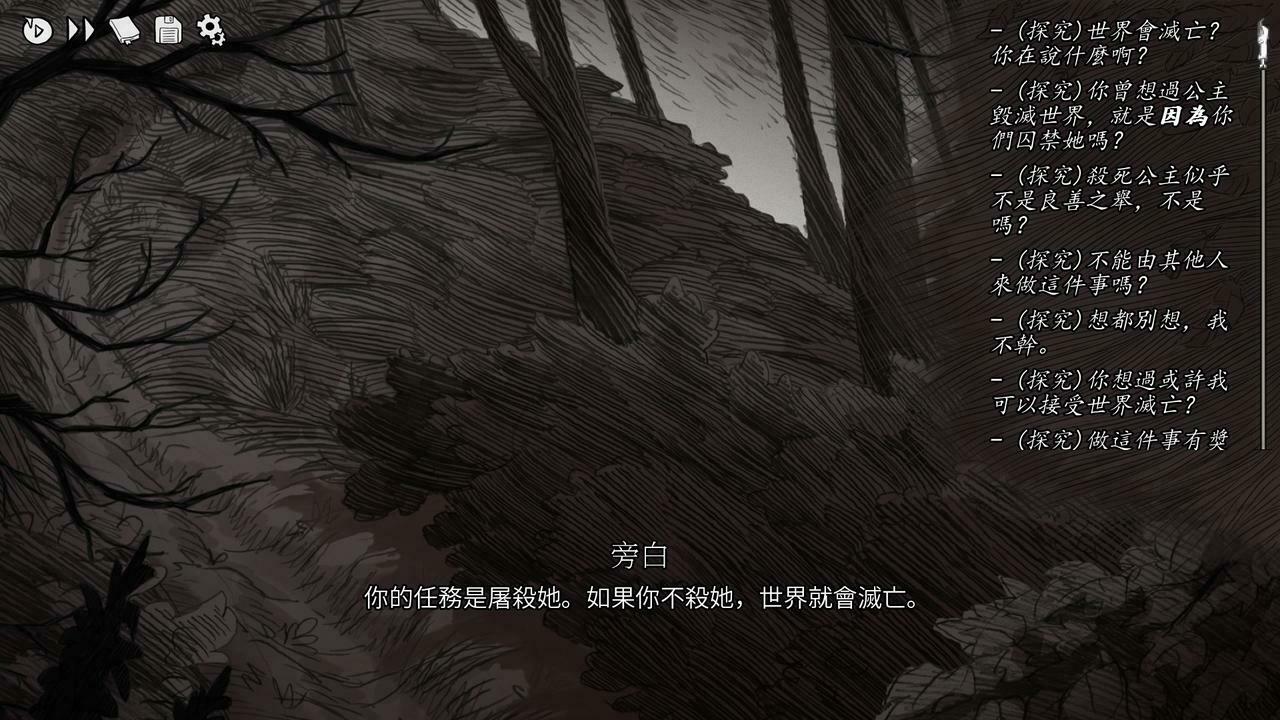

然而,玩家畢竟不是觀眾,作為進行決策的主體,玩家需要掌握的信息,而遊戲開篇即呈現出信息與決策的明顯失衡——經過一番雲裡霧裡的問答,玩家無法掌握任何真相,卻接連面臨一系列需要極高決策成本的選項:

- 是否懷有戒心?

-

是否保持友善?

- 是否殺死公主?

以遊戲第一章中的部分選項設置與對應的第二章路線為例。

流程圖以服務於文章內容為主,並非完整攻略。紅字為選項內容,綠底色為第二章內容。

本作的魅力就由此展開:玩家想通過了解公主與世界來做出決策,但實際上,是玩家的決策在塑造著二者。

——就像薛定諤與那隻箱子裡的貓,只是觀測與被觀測的關係,生死剎那,不存在任何瞭解的餘地。

此處並不需要量子原理的複雜糾纏,讓我們浪漫而野性地直奔實驗的最後一步:

在薛定諤的貓實驗中,打開箱子的瞬間是一個關鍵時刻。這個行為標誌著人類觀測的介入,它將貓從一個理論上的疊加態轉變為一個可觀測的實際態。根據量子力學的解釋,當我們不觀測時,貓處於一種生死疊加的狀態,但一旦我們進行觀測,這種疊加態就會坍縮,貓的狀態變成確定的生或死。

在Slay the Princess中,玩家正是打開貓箱的薛定諤。

打開貓箱的瞬間,貓才具備確定的生死;在“玩家的選擇”介入遊戲的剎那,“公主”才誕生。

說到這裡,或許牽涉meta,但卻無關愛情。

讓我們回到標題——薛定諤要如何愛上貓?

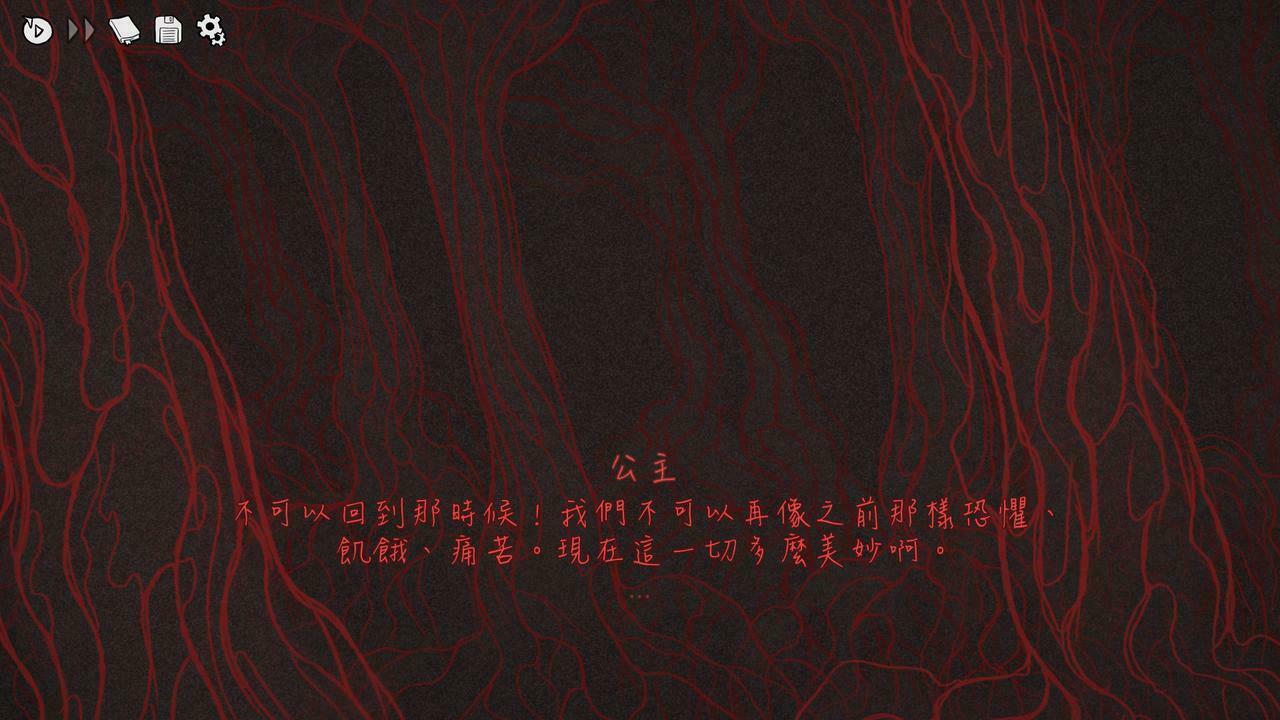

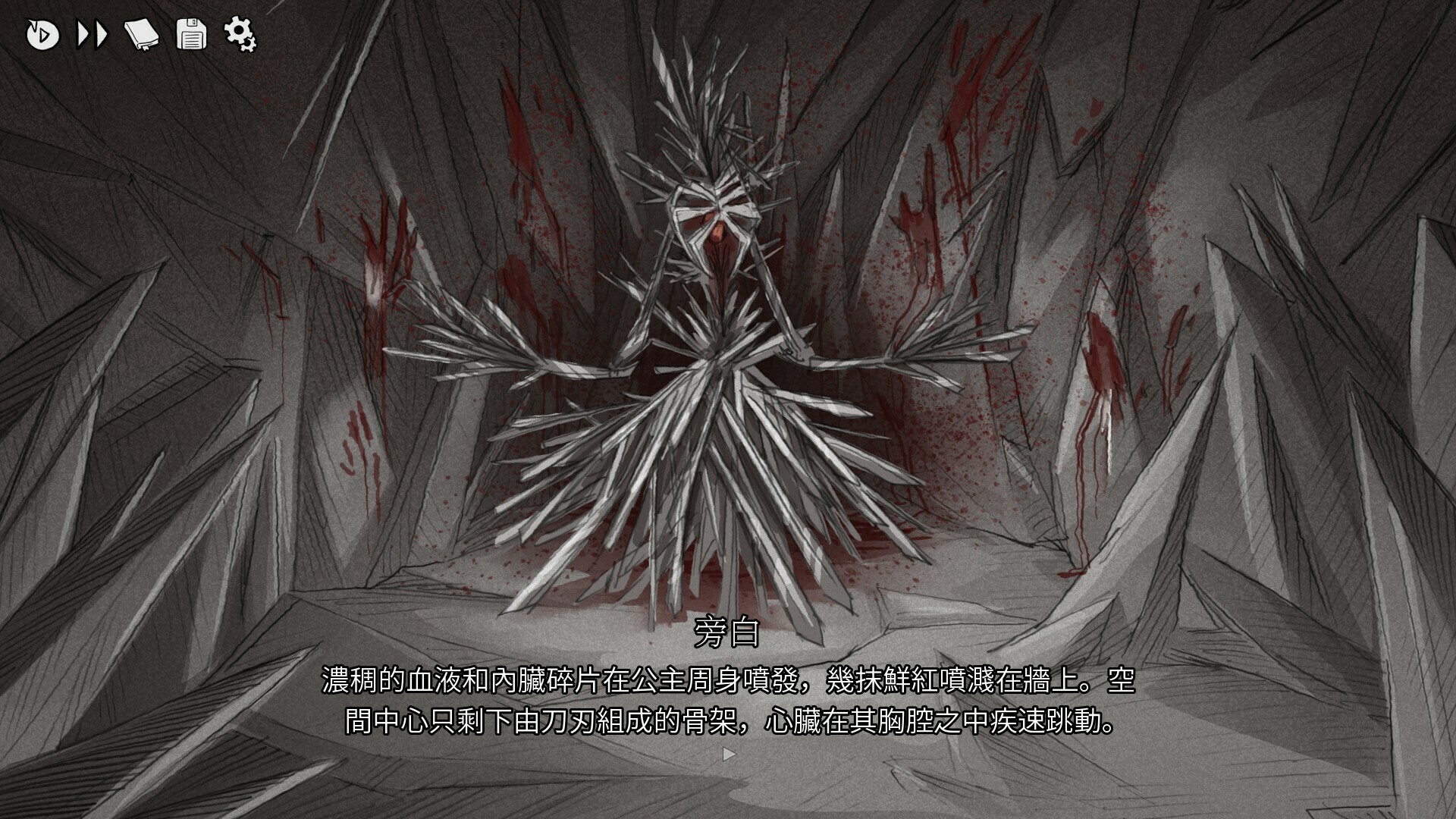

經過第一章的塑造,公主們擁有了自己的實在,並各自向著極端發展,被執拗塑造的敵手,被痴情塑造的少女……柔軟的善意為公主添上美麗的血肉與衣裝,冷冽的懷疑則令公主的血肉中生長出刀鋒。

少女

刀舞

美麗也好,恐怖也罷,這都是玩家親手種下的“因”生長出的“果”。

第二章相關選項的決策成本較第一章更少:由於玩家得到了更多的信息,可以常態化地根據對角色的想法、對遊戲進展的期望來進行選擇。

此處,遊戲再次給予玩家“以選項進行干涉”的觀測權力。本作的魅力就由此延伸:面對被標籤化、誇張化的客體,玩家以共演者的態度實施觀測特權。

換言之,失憶的“觀測者”與合意的“觀測目標”相愛或相殺。

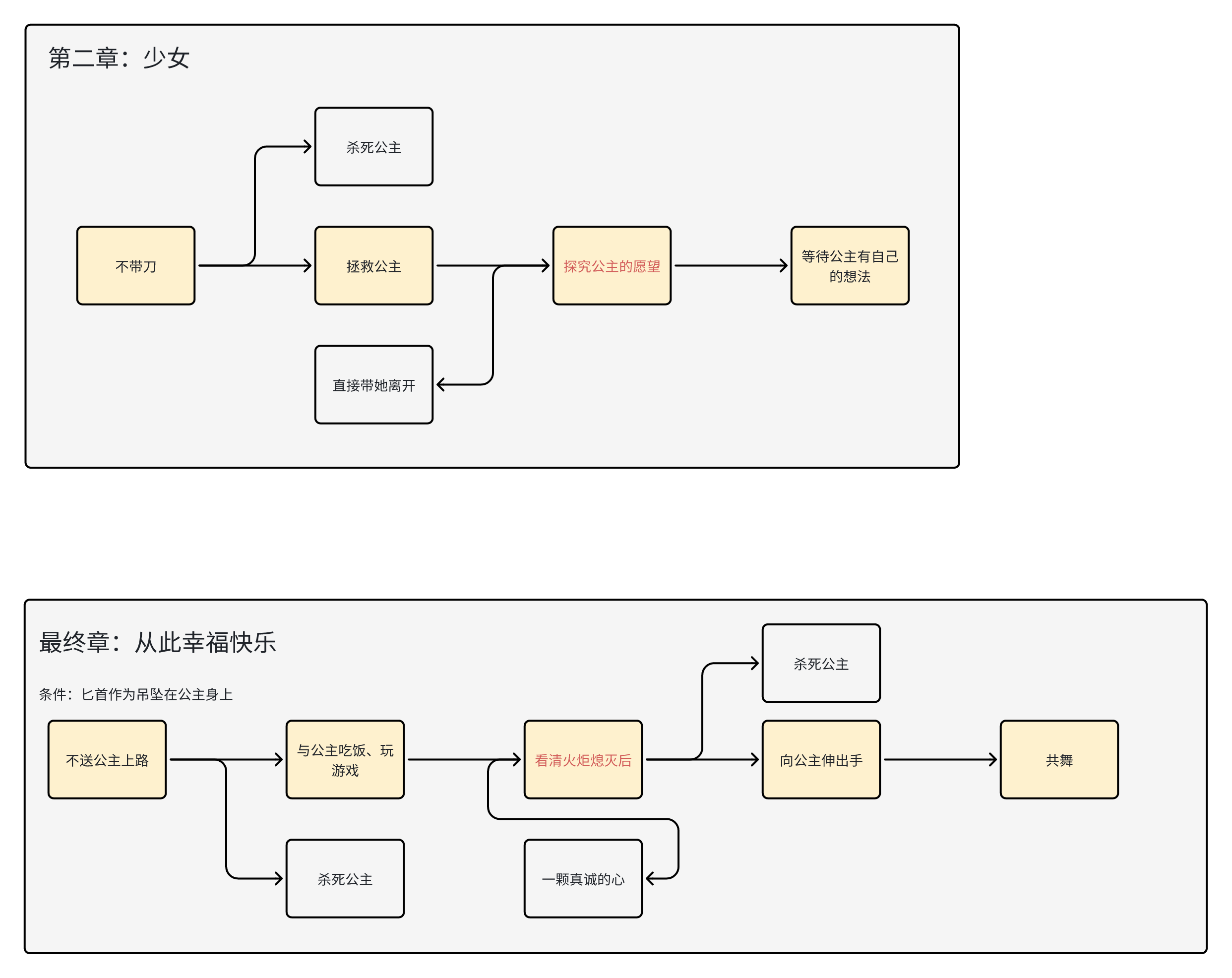

擇少女線“我是真心的”成就(更新內容)與剃刀線“水與鋼”成就的達成條件為例。

黃底選項為達成成就所需選項

黃底選項為達成成就所需選項

從兩張流程圖上可以清晰看出,選項功能設置層面,少女線多設置分支選項,使對話樹呈現出魚骨型的分散結構,而刀舞線則幾乎不具備分支選項,對話樹呈現出明顯的聚合結構;選項內容設置層面,少女線不但關涉救贖、信賴問題,更關涉自我、自由,富有濃重的浪漫主義色彩,而刀舞線則只有質疑、掙扎,具有壓倒性的恐怖獵奇色彩。

之所以選擇這兩條線,是因為筆者正是以一週目剃刀、二週目少女的順序進行了第一次遊玩。面對弔詭的刀鋒怪物,我已經能感知到選擇的荒謬性,於是選擇調情,然後被一次次屠殺;面對瑰麗而憂愁的愛情囚鳥,我卻感受到每一次抉擇的重量,於是最終與她一起在黑暗中攪動星光,跳一支死亡之舞。

有趣的是,少女線和刀舞線中,這樣“貫徹拯救”和“貫徹屠殺”的選項所達成的成就在steam的全球成就獲得率中分別位居第一(更新前的“浪漫迷霧”)和第三(選擇逃離小木屋的陌生人線是第二)。為也就是說,在一無所知的情況下,大概有不少人在第一章的“觀測”中選擇了純粹的拯救和質疑——這兩種最為原始、也最為真實的情感。

結合前文說過兩大魅力點,Slay the Princess具備了某種思維實驗的性質:

一無所知時,你會投入怎樣的觀測?

如你所願時,你會貫徹怎樣的觀測?

每一次缺乏信息的選擇都強迫玩家消耗著決策精力,遊戲則將這些精力具象化為新的世界與“公主”,成為後續決策的信息來源,直接的因果關係演變為因果循環,貫徹、堅持、反叛、悔過、眷戀、憐憫…諸如此類的情緒在一次次選擇過程中被疊加,所有因果業報引領玩家觀測到終極:你是否能認同自我的鏡像?你能否愛上自己?

存在主義的“決斷儀式”

人註定自由,每個選擇都是對世界的重新定義。 ——薩特《存在與虛無》

“存在先於本質”,這是薩特存在主義的核心觀點。在這種哲學視域中,人類並非被某種預設的神性或社會規則定義,而是通過每一次具體的選擇行動,在虛無的深淵中主動塑造自己的本質。本文將這種塑造的過程稱為“決斷儀式”,以對應薛定諤的貓這一具體實驗。

不如從此種儀式展開對哲學概念的粗糙解讀。

- 主祭人:玩家

儀式中,初始的旁白令玩家揹負上自由的重負,成為薩特式主體,在沒有道德指南針的情況下承擔選擇的全部後果。

——你說世界毀滅是道德指南針?你說拯救公主是道德指南針?很遺憾,他們從最初就對立。我們終究會來到這片自由的荒島上。面對滾石落下。

此外,需要正視遊戲本體與實驗裝置相同的人造系統性質——其存在本身就是人類意志的具象化。儀式過程中,玩家將自身不斷拋入需要不斷通過選擇來定義存在意義的境遇,使儀式過程成為主體自我投射的鏡像。

- 祭品:公主

公主的存在是對經典主客體二分法的挑戰,可以說,她既是被玩家觀測的客體,又通過預言能力反向制約玩家的自由。

作為被觀測的對象,玩家的選擇一次次對公主具備的可能性維度進行著屠殺,反覆塑造著祭品的存在狀態。

公主作為"他者"的象徵,其生死多繫於玩家的決斷——這種權力關係引發的道德震顫,形成了獨特情感張力。作為玩家,我們一次次選擇,也一次次通過遊玩進行著選擇的自反。在自我映射、自我規束中產生的公主們,或許承載著比愛情更為深沉的情感價值。

而未被選擇的路徑並未消失,只是坍縮進敘事暗物質中。

值得注意的是,當“公主”這一客體的存在陷入“削足適履”的必然中時,誇張的標籤化卻也生成了其作為獨立意識與玩家進行互動的可能,在選擇的慣性下,具備“預言”的功能——胸前掛著匕首的公主,比奧菲利亞更加柔弱無害,卻也像是個預言:“數次選擇拯救的你不再會殺死公主”。

決斷儀式的美麗與殘酷之處都在於:神明已悉知你的願望。

虛構層與視覺小說功能

作為一款視覺小說,Slay the Princess對Renpy功能的運用可謂優雅,以最直觀的方式豐富了遊戲體驗,可謂是優秀的範例。

言說主體

Slay the Princess是一個擁有全流程配音的視覺小說。設計師通過在文字和聲音上設置隱性敘事,極大激活了遊戲的表現能力。

現將遊戲中擁有“支配文字能力”的主體稱作“言說主體”,並簡要分為以下幾類。

- 旁白、聲音

這類言說主體的話語以黑邊白字出現在屏幕下方,標明角色名。內部可以盡情溝通,外部只能與“我”進行溝通。

- “我”

“我”的話語同樣以黑邊白字出現,但顯示在屏幕右方固定區域,僅作為可選項存在,不顯示角色名,且可以與其他所有主體進行溝通。

值得注意的是,相較於其他主體,“我”這一言說主體具有“動作”和“心理”的特權。(拿起匕首)與(探究)就是兩個最常見的例子。

這使得“我”在遊戲中直接被賦予“能夠行動”這一高位存在特性。

- “公主”

“公主”的話語通常以紅邊白字出現,顯示在屏幕左上方,居中對齊,僅可與“我”進行溝通。

- 移塚

作為遊戲中的本質存在之一,移塚的話語也通常顯示在左上方,但採用了特殊的字體。

遇見祂的前置條件與必然條件是“我”之外言說主體的消失。

明確了這些言說主體的表現形式後,設計師如魚得水地通過變化為遊戲設置出隱性敘事。

- 文字的變化

被公主奪取掌控權的旁白

作為“聲音”的公主

篇章之間的死亡

告別移塚後的死亡

悉知各類言說主體的言語表現形式後,玩家不難推測出這些形式變化背後的意義。

- 聲音的變化

參與本作配音的僅有兩人,分別飾演“公主”和“聲音”。其中,遊戲為旁白、移塚設置了固定的聲線,而多種“xx的聲音”和多條路線的公主則分別擁有不同的聲線。

關於聲音演出的一處亮點在於,在旁白和各類聲音進行對話的情況下,常見“打斷”的狀況。這將明確傳遞給玩家一則信息:旁白並非與聲音們同類的存在。

——隨著遊戲的推進,玩家也會印證這則小演出所包含的情報,對於極度缺乏情報量的遊戲前期來說,這是一環彌足珍貴的即時反饋——而實現這些只需要一些簡單的代碼。

受限於表現形式,是否能形成精彩的演出是評判視覺小說優秀程度的重要標準之一。憑藉對常見元素的運用,本作呈現出的演出效果與設置的隱秘敘事無愧於“佳作”之名。

世界性敘事

Slay the Princess擁有極為優秀的美術,繪本般的基本風格與對扭曲景觀的誇張描繪與文本相得益彰。

遊戲中設置了多個公主的形象,這些形象也都與木屋(有時損毀)的模樣具有強關聯性。這些直觀的世界性敘事,正是玩家進行選擇後的結果——結合前文來說,正是“對世界的重新定義”後的結果。

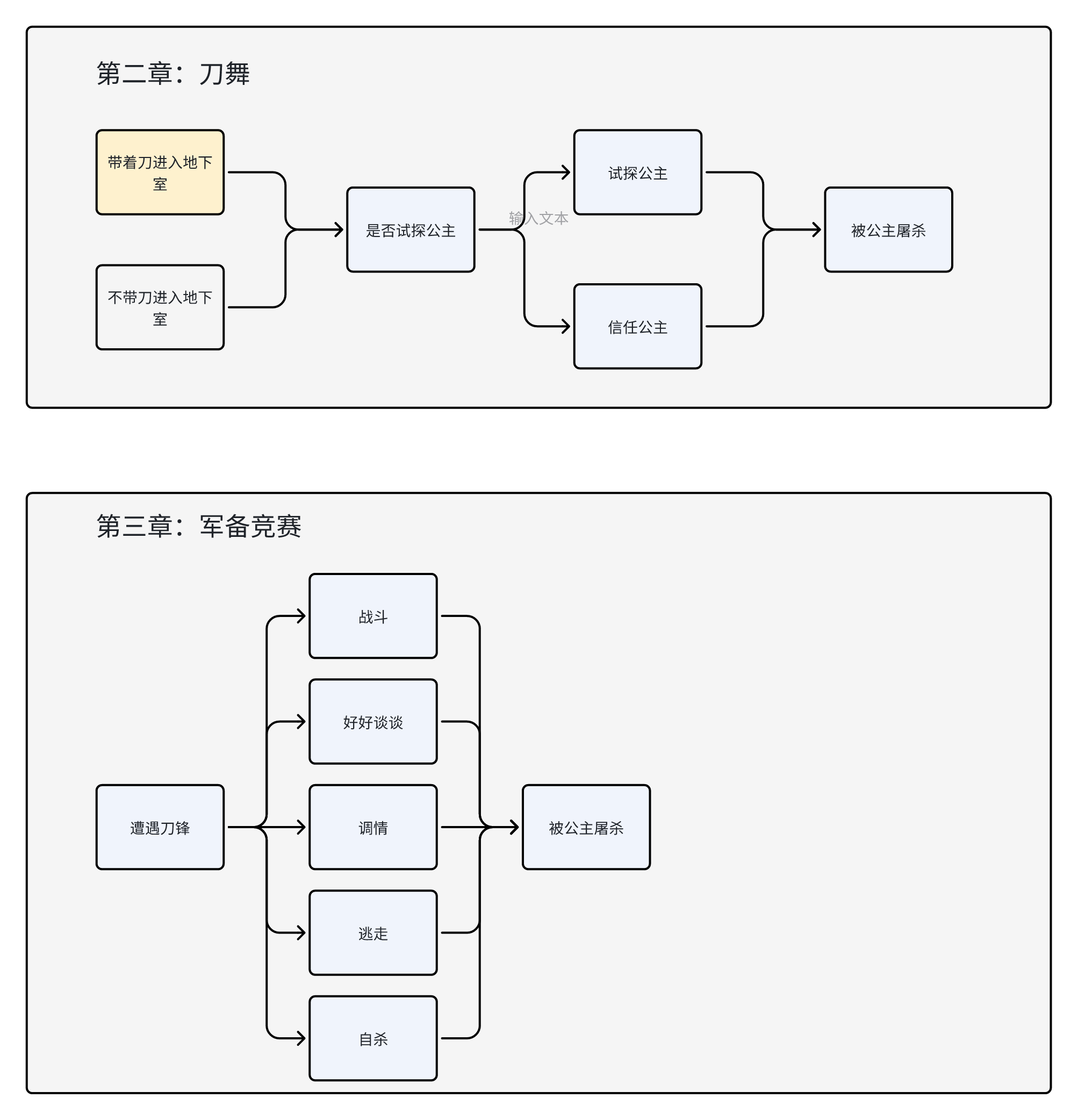

以“從此幸福快樂”和“刀舞”線的相關cg為例。

城堡與囚鳥

刀鋒與心臟

收集要素

從遊戲成就設置和遊玩流程來看,Slay the Princess是一款“收集”遊戲。

通關一次遊戲的流程並不長,見一次移塚需要的事件則更短,這就使全成就收集需要極高的耐心,要求遊戲可以提供作為支持的相應獎勵。

本作的獎勵設置是傳統的畫廊+bgm,但虛構層的包裝又使其更加貼近玩家的需求心理,為簡單的獎勵增添了獨特的附加意義。

- 畫廊

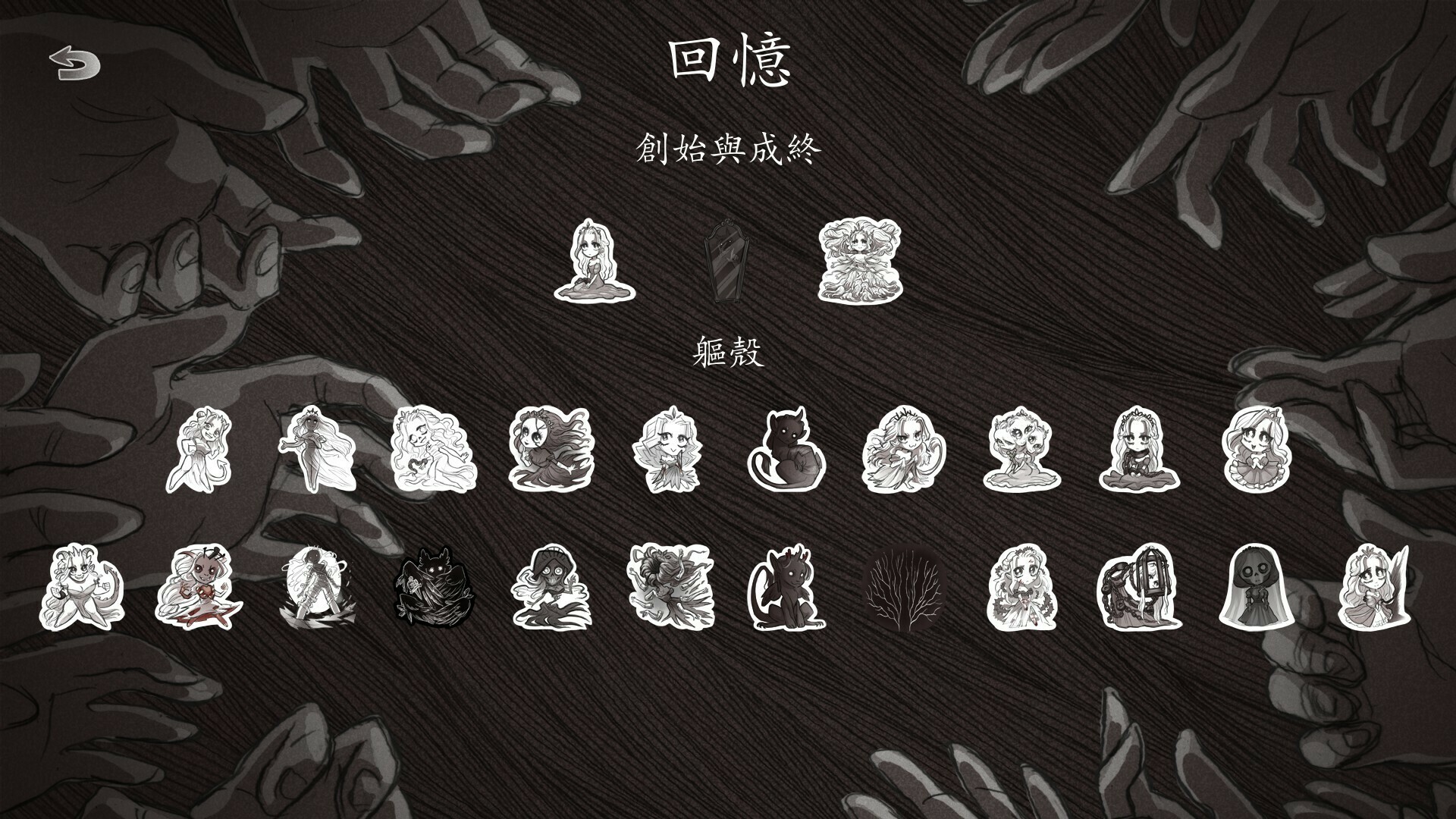

在遊戲中,移塚稱“公主”們為“軀殼”,並明確說明,“軀殼”能使祂更加完整,獲得更多視角。

這是一種遊戲內的目標,但關於“視角”的敘述又暗合玩家個人的遊玩體驗。在與移塚願望的共鳴中,玩家會形成一個“收集”慾望的小高峰。

當進行多次重開時,萬千化形的願望顯得不再重要,收集的目標也逐漸明確,這時,畫廊起到了指引作用。

在設置上,畫廊以不同路線的公主形象為查看方式,與傳統galgame以角色作為區分的畫廊鑑賞類似,但由於玩家已經接受過虛構層的“軀殼”概念,此處的表現方式便成為了視角的分支,再次引起玩家形成“收集”慾望。

- Bgm

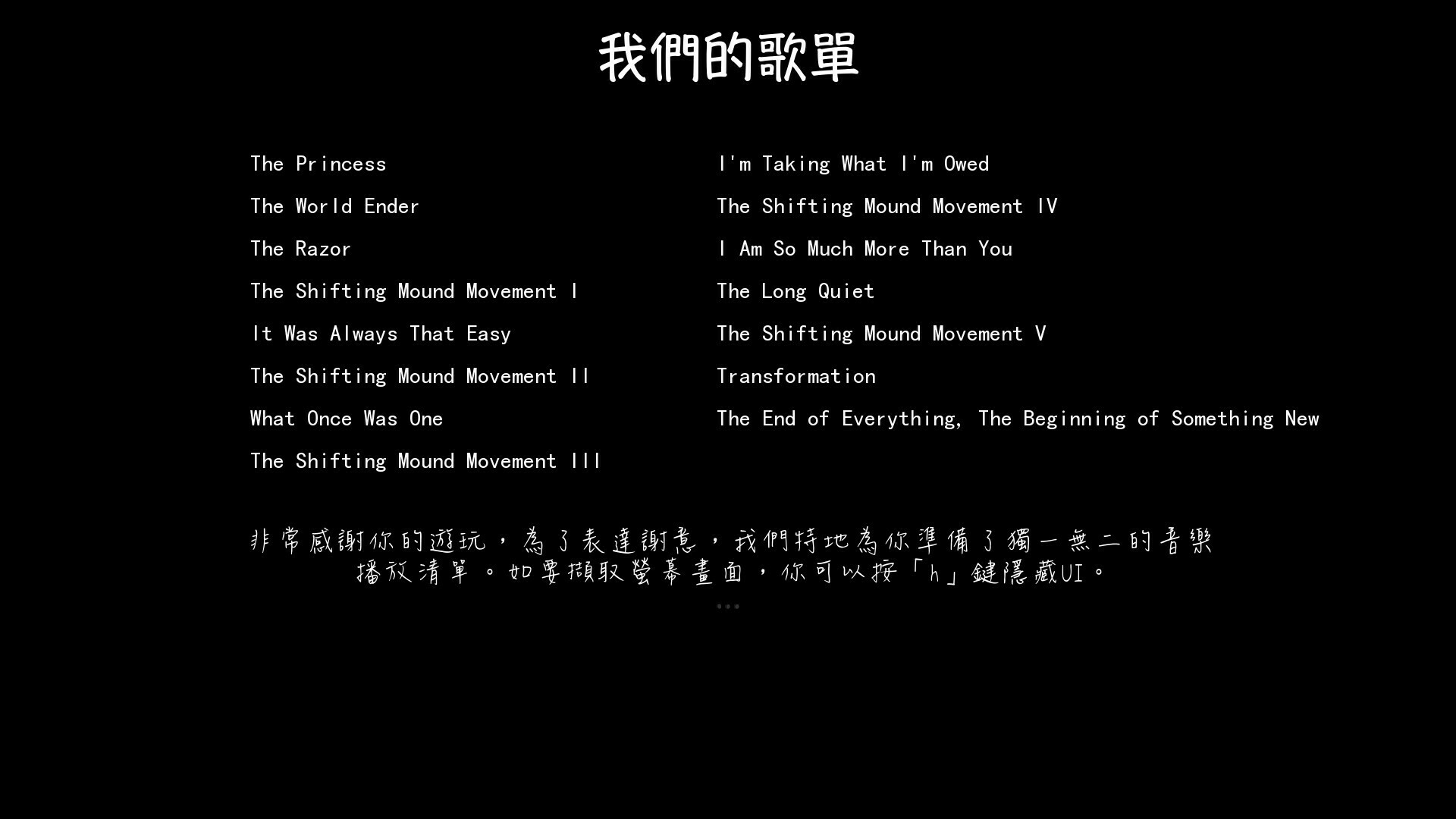

查看ost,會發現Slay the Princess為每一條線都準備了不同的bgm。

為了烘托不同的氛圍,完成對玩家的心理暗示,更換bgm向來作為不常被察覺的重要因素存在——本作沒有忽略這個要素,並對其進行了巧妙的包裝。遊戲通關後,遊戲會根據玩家選擇的路線生成一份歌單:《我們的歌》。

具體操作上,這份歌單只是將對應的bgm進行羅列。但正是這種設計,為玩家的每一次遊玩都賦予了獨特意義,令我們遇見的每一位公主都再次蹁躚於屬於“我們的世界”中。

- 指針

Slay the Princess中有一個反覆出現的象徵物——手。

對於公主,那是一隻被拴在鐵鏈上的手、為擺脫鐵鏈而咬斷的手。

對於萬千化形,那是捧住每一個公主軀殼的無數隻手。

對於玩家,是大多數cg中唯一不完全黑暗的野獸之手,和——

鼠標指針。

Slay the Princess的指針被製作為獸爪的模樣,其皮膚和彎曲的長指甲又讓人聯想到禽類,此外,當選項或進度滿足特定要求時,還具備拿著匕首、拿著沾血匕首、失去軀殼、幽靈化等差分。

這種設計傳遞出了一大信息:一直現身的,也有“我”的身影。

通過指針的變化,Slay the Princess再次講述著一個隱含的故事:“我”的自反。

遊玩進入“公主與龍”、“囚籠”篇章時,玩家可以酣暢地體驗本作對這些基本功能的綜合運用。

結語

在Slay the Princess的量子迷局中,玩家既是觀測者,亦是創造者。

每一次選擇,都是無暇匕首劈開混沌,將虛無鍛造成公主的形態——或溫柔如詩,或鋒銳如刃。存在主義的自由化為重負,迫使我們在無指引的荒原上跋涉,而每一次決斷皆為對自我本質的叩問。

公主的生死並非終點,而是鏡像中折射的千萬種可能:愛是坍縮的餘燼,真相是觀測的倒影。

當指針化作野獸之手,我們終將明白,這是靈魂與虛空的共舞,亦是存在本身最赤裸的告白。

一切事關赤誠、獵奇、哀悼與愛。