站在猫箱外,这是我们知道的所有。

打开猫箱,你会杀死公主吗?

——还是说,爱上公主?

作为一款在开头标明自己的属性:爱情游戏的作品,Slay the Princess借视觉小说这一载体,以心理恐怖为形式,书写、演绎、描绘着属于自己的爱情哲学。

本文将借助“猫箱理论”对本作进行剖析,结合萨特的存在主义探讨作品的哲学价值,并具体分析Slay the Princess如何通过视觉小说的各个功能打造出属于每个玩家独特猫箱。整体偏向对本作的游戏体验生成方式进行探究,而不涉及对游戏真相、世界观的详细探讨。

内含对剧情构成要素的提及,选用繁中翻译,不涉及重大剧透,但推荐在通关过一次后阅读。

一切事关赤诚、猎奇、哀悼与爱。

薛定谔的猫

作为视觉小说,Slay the Princess拥有与丰富的非线性剧情相匹配的庞大对白量。与之对应的是完成游戏的关键要素:收集不同的公主。而要使之成为可以被游玩的作品,需要对话树产生分支的节点相对明确。

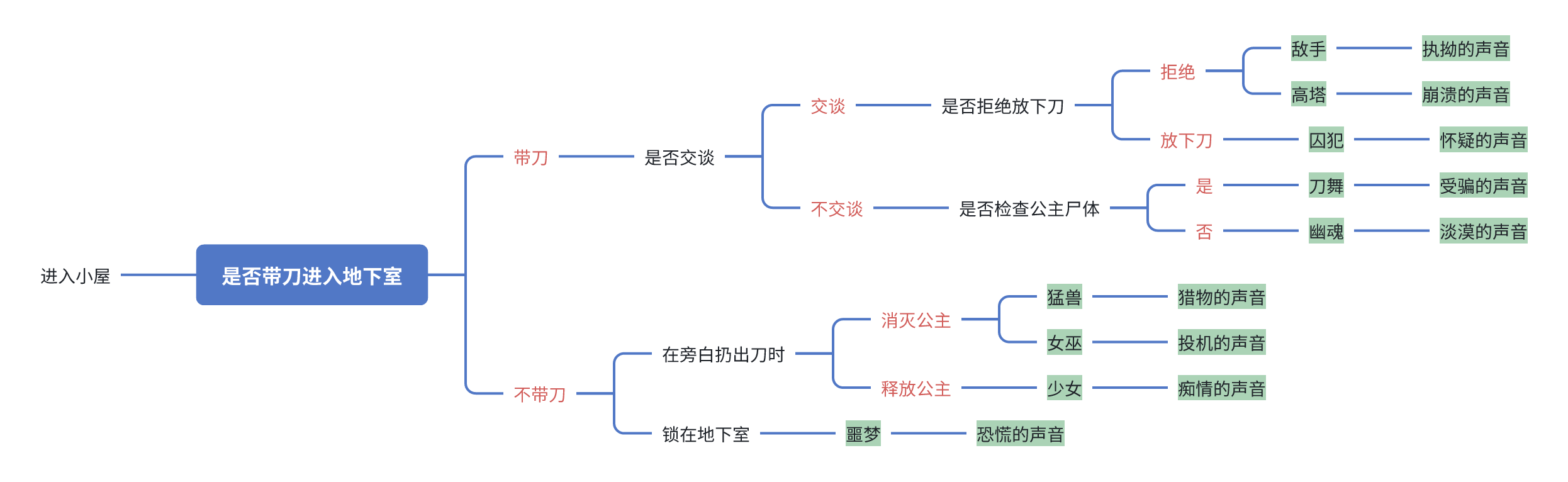

在对这些关键节点的选择上,Slay the Princess显然有自己的美学。以第一章产生的路线分歧为例。

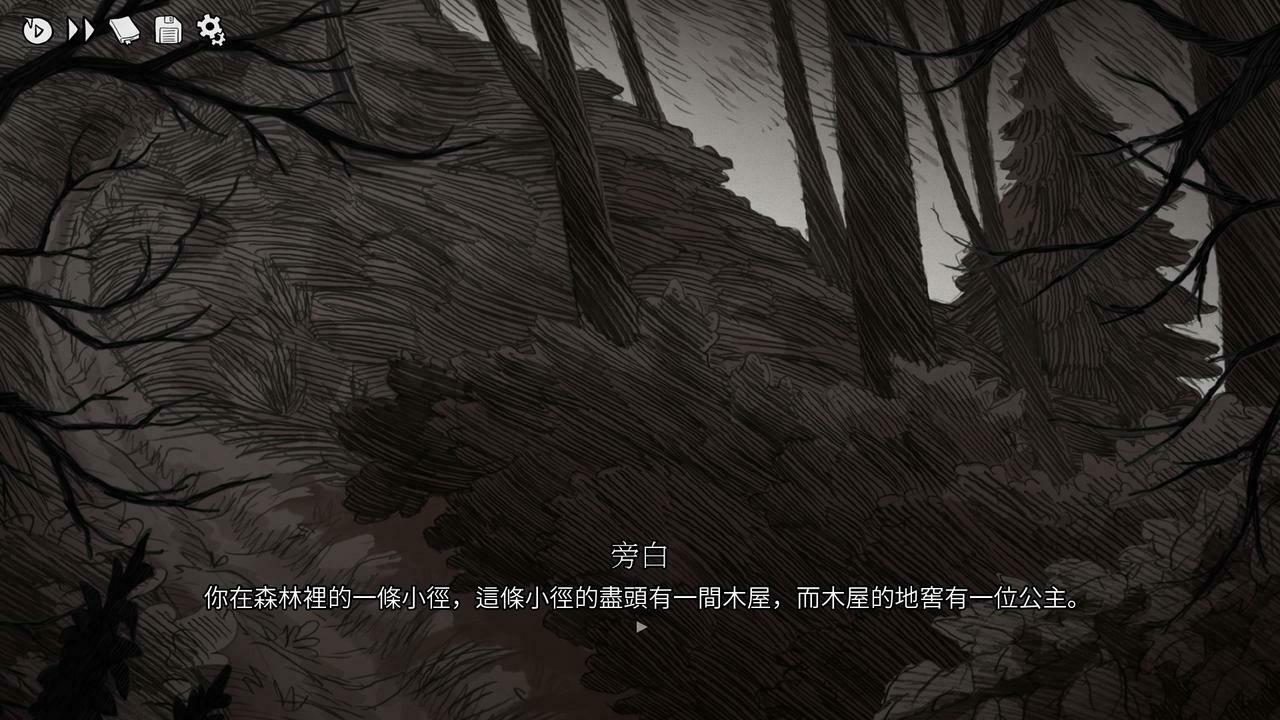

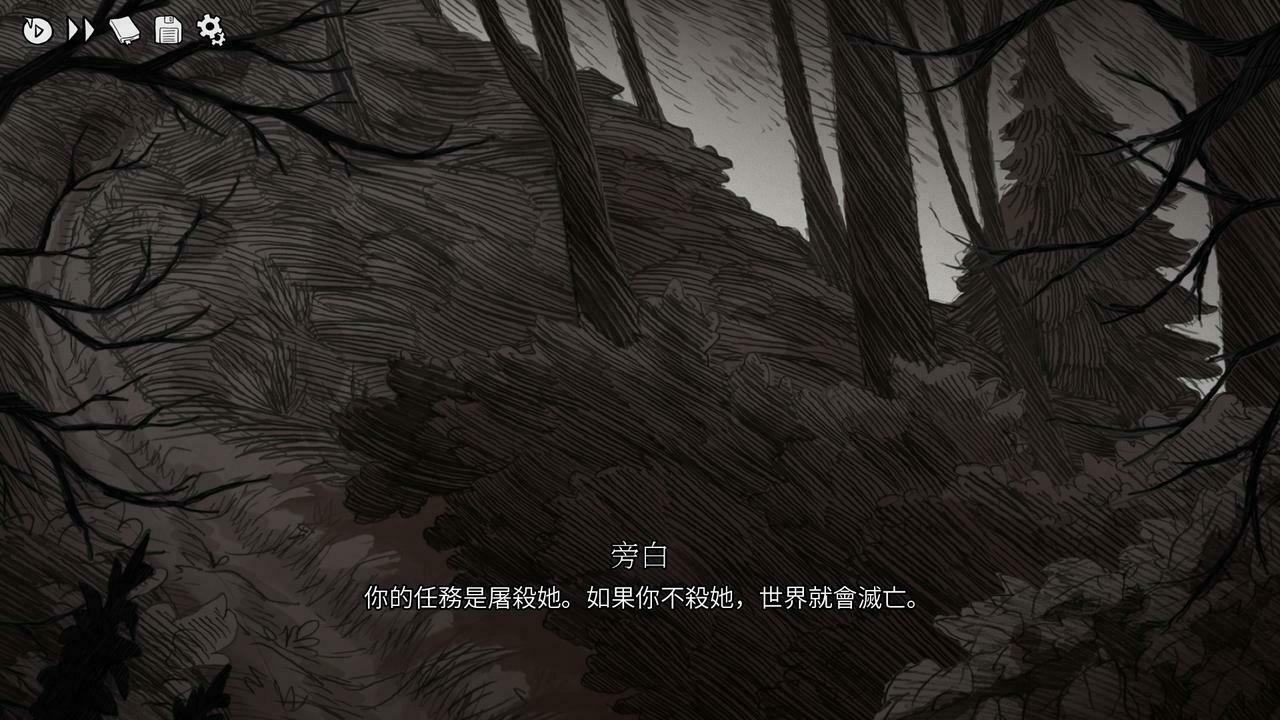

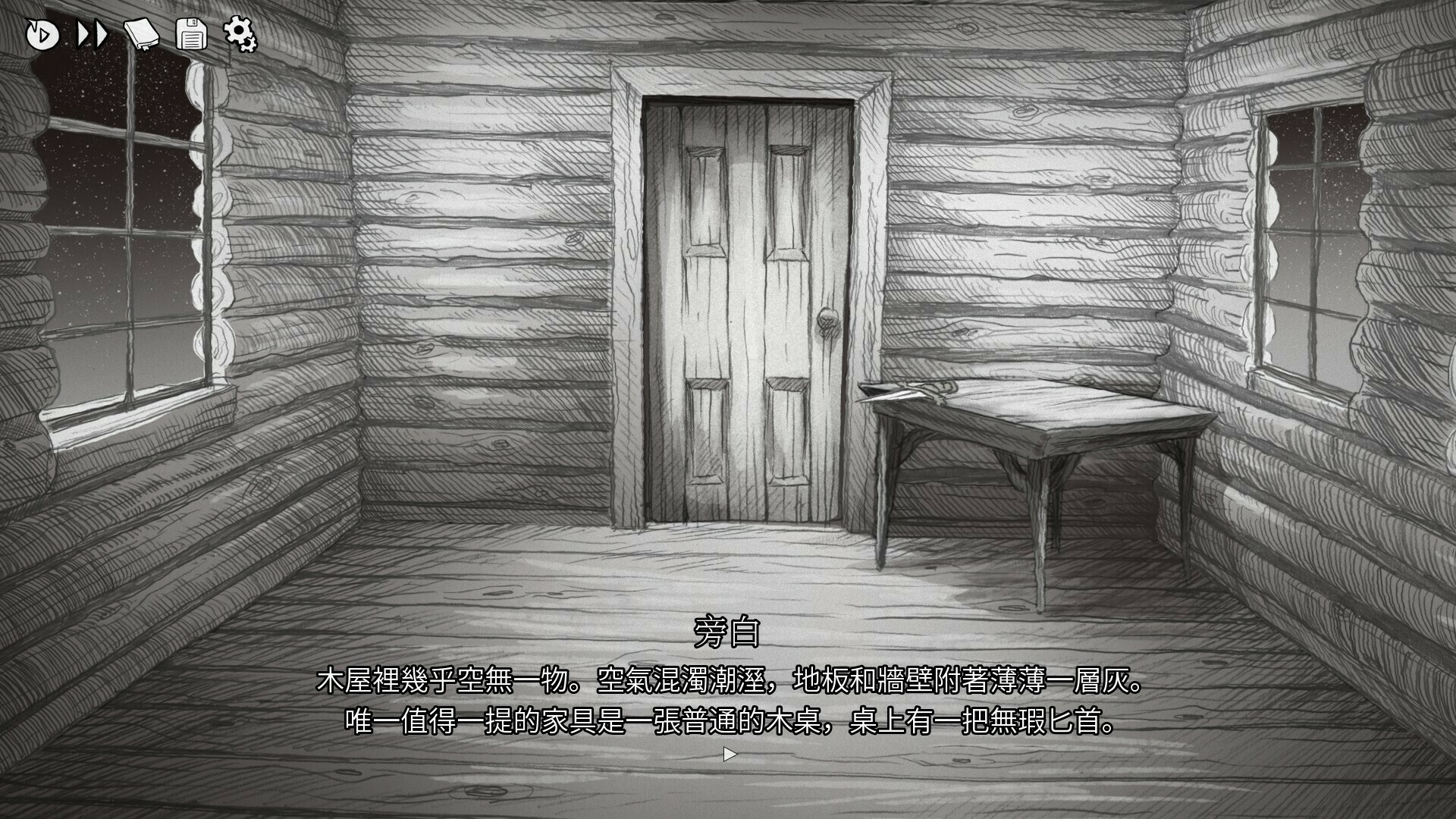

Slay the Princess绝对算不上一款对新人友好的游戏,开始游戏后,玩家的信息来源只有一位含糊其辞、态度可疑的旁白。

相较于为玩家服务的“游戏旁白”,本作的“旁白”俨然是亚里士多德的信徒,以经典的三幕剧开头指明故事发生的场景,主要人物,与主人公的目的。

然而,玩家毕竟不是观众,作为进行决策的主体,玩家需要掌握的信息,而游戏开篇即呈现出信息与决策的明显失衡——经过一番云里雾里的问答,玩家无法掌握任何真相,却接连面临一系列需要极高决策成本的选项:

- 是否怀有戒心?

-

是否保持友善?

- 是否杀死公主?

以游戏第一章中的部分选项设置与对应的第二章路线为例。

流程图以服务于文章内容为主,并非完整攻略。红字为选项内容,绿底色为第二章内容。

本作的魅力就由此展开:玩家想通过了解公主与世界来做出决策,但实际上,是玩家的决策在塑造着二者。

——就像薛定谔与那只箱子里的猫,只是观测与被观测的关系,生死刹那,不存在任何了解的余地。

此处并不需要量子原理的复杂纠缠,让我们浪漫而野性地直奔实验的最后一步:

在薛定谔的猫实验中,打开箱子的瞬间是一个关键时刻。这个行为标志着人类观测的介入,它将猫从一个理论上的叠加态转变为一个可观测的实际态。根据量子力学的解释,当我们不观测时,猫处于一种生死叠加的状态,但一旦我们进行观测,这种叠加态就会坍缩,猫的状态变成确定的生或死。

在Slay the Princess中,玩家正是打开猫箱的薛定谔。

打开猫箱的瞬间,猫才具备确定的生死;在“玩家的选择”介入游戏的刹那,“公主”才诞生。

说到这里,或许牵涉meta,但却无关爱情。

让我们回到标题——薛定谔要如何爱上猫?

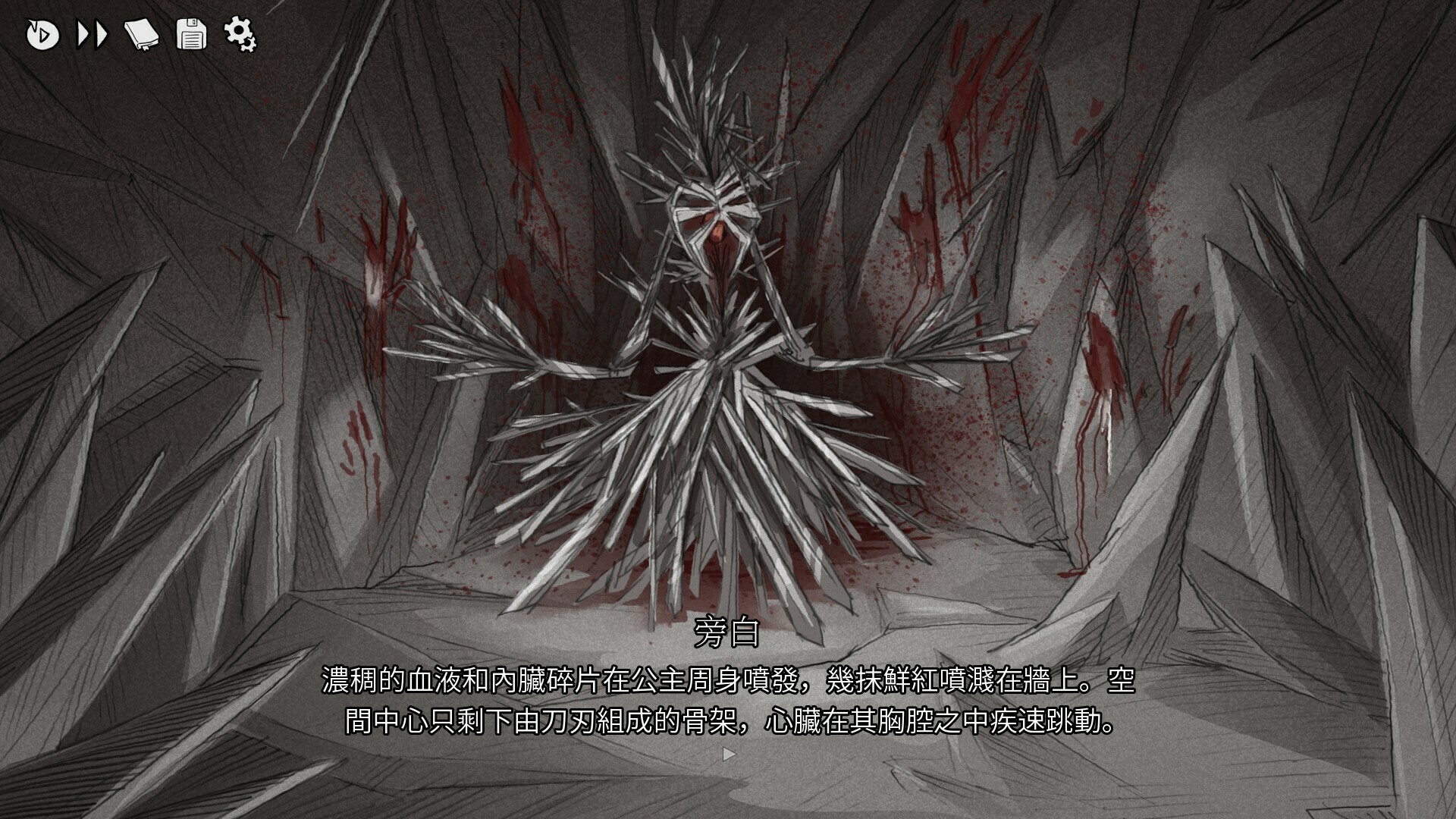

经过第一章的塑造,公主们拥有了自己的实在,并各自向着极端发展,被执拗塑造的敌手,被痴情塑造的少女……柔软的善意为公主添上美丽的血肉与衣装,冷冽的怀疑则令公主的血肉中生长出刀锋。

少女

刀舞

美丽也好,恐怖也罢,这都是玩家亲手种下的“因”生长出的“果”。

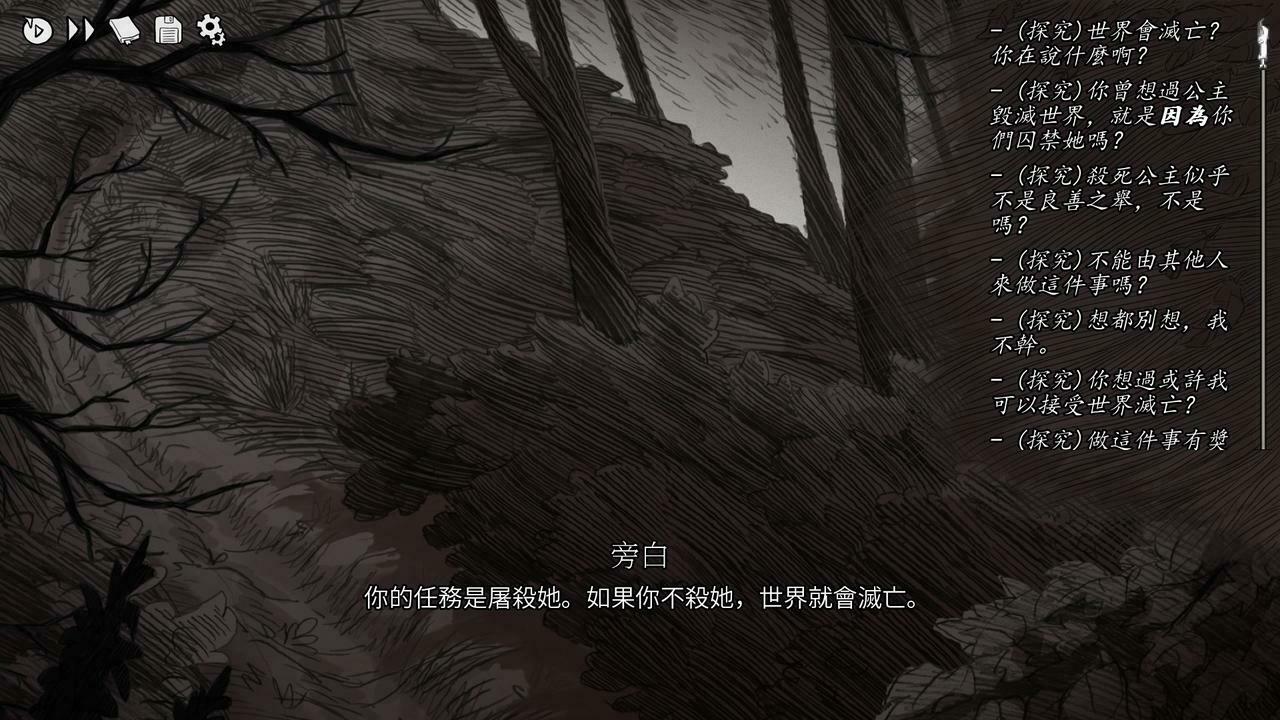

第二章相关选项的决策成本较第一章更少:由于玩家得到了更多的信息,可以常态化地根据对角色的想法、对游戏进展的期望来进行选择。

此处,游戏再次给予玩家“以选项进行干涉”的观测权力。本作的魅力就由此延伸:面对被标签化、夸张化的客体,玩家以共演者的态度实施观测特权。

换言之,失忆的“观测者”与合意的“观测目标”相爱或相杀。

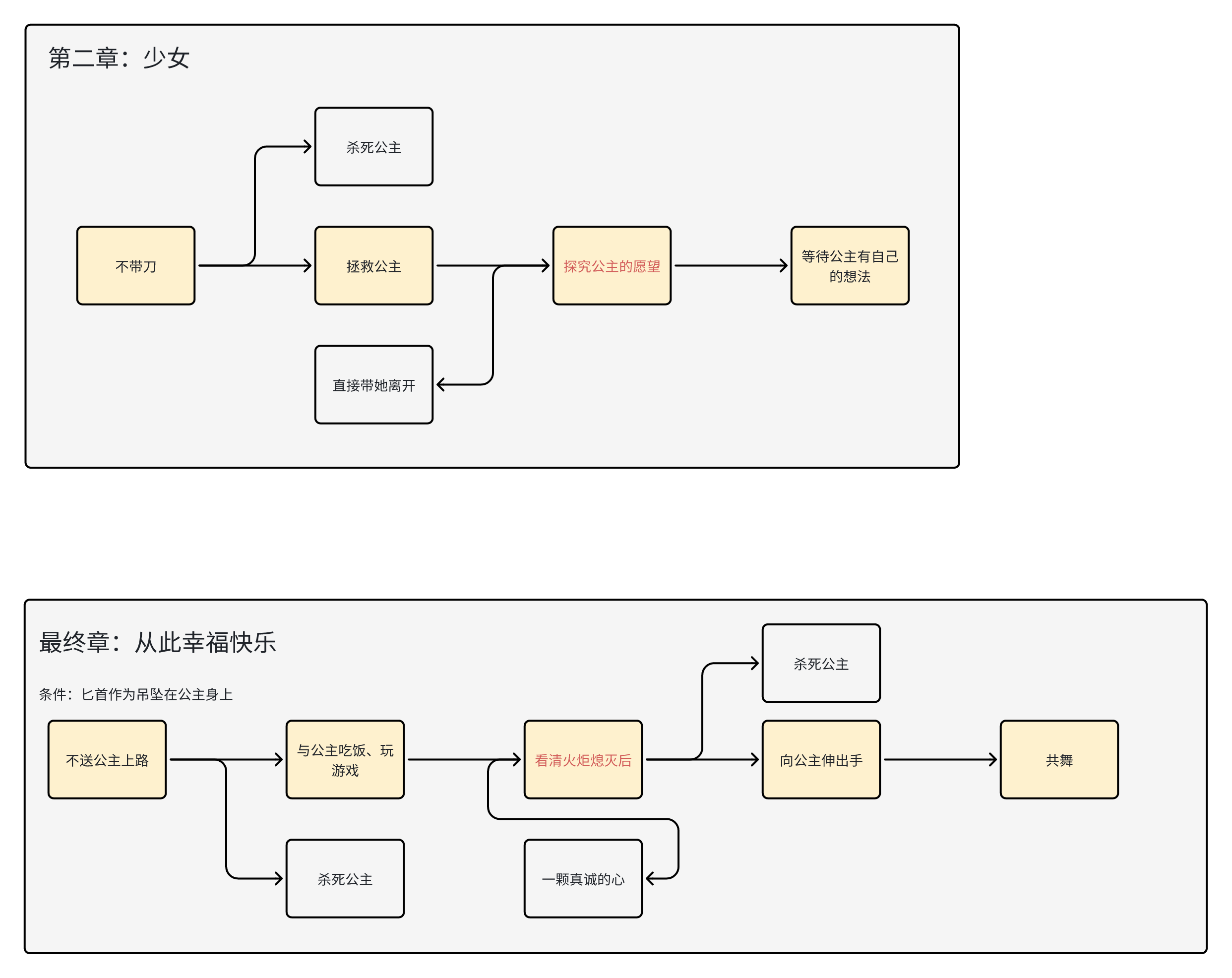

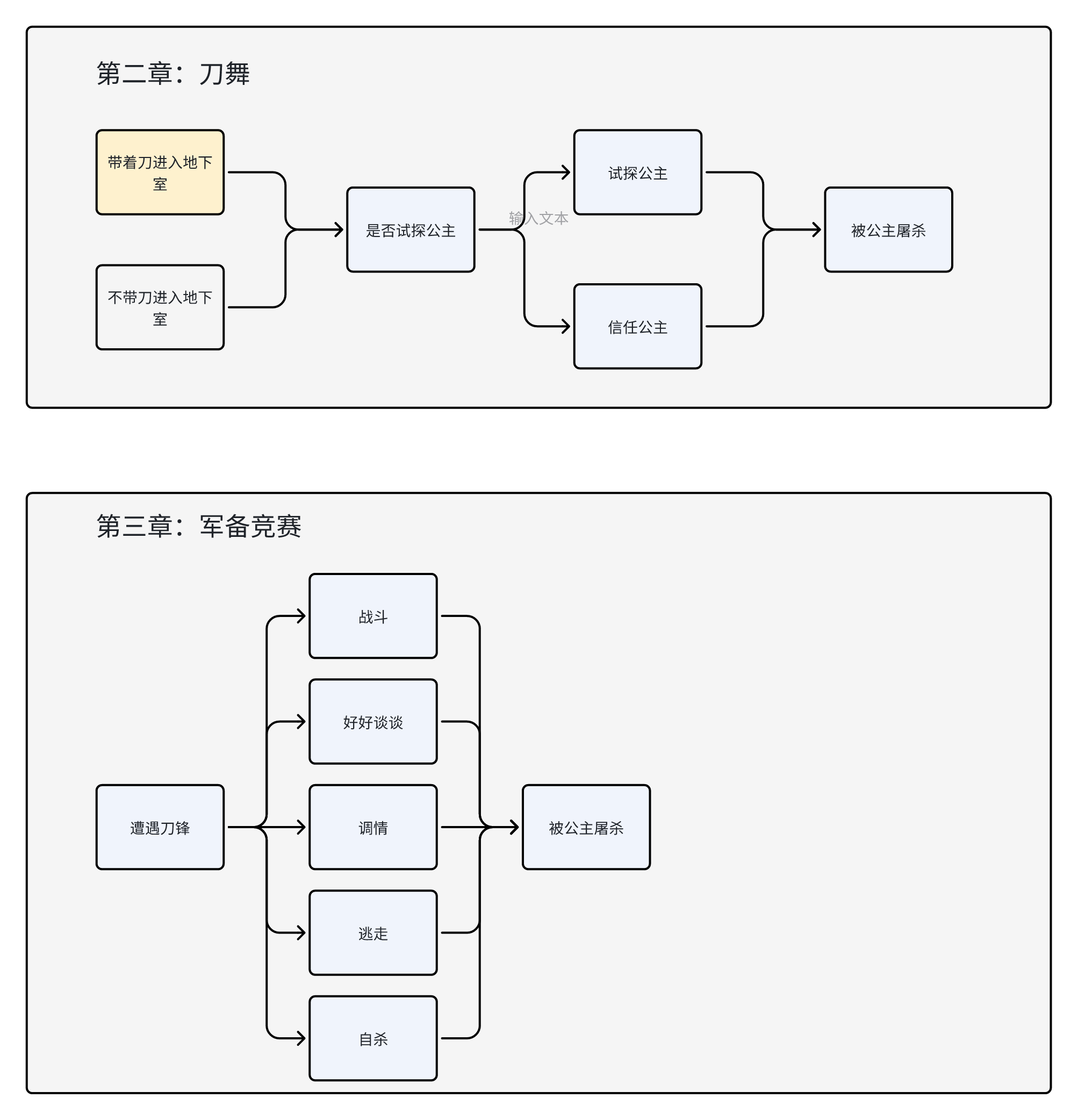

择少女线“我是真心的”成就(更新内容)与剃刀线“水与钢”成就的达成条件为例。

黄底选项为达成成就所需选项

黄底选项为达成成就所需选项

从两张流程图上可以清晰看出,选项功能设置层面,少女线多设置分支选项,使对话树呈现出鱼骨型的分散结构,而刀舞线则几乎不具备分支选项,对话树呈现出明显的聚合结构;选项内容设置层面,少女线不但关涉救赎、信赖问题,更关涉自我、自由,富有浓重的浪漫主义色彩,而刀舞线则只有质疑、挣扎,具有压倒性的恐怖猎奇色彩。

之所以选择这两条线,是因为笔者正是以一周目剃刀、二周目少女的顺序进行了第一次游玩。面对吊诡的刀锋怪物,我已经能感知到选择的荒谬性,于是选择调情,然后被一次次屠杀;面对瑰丽而忧愁的爱情囚鸟,我却感受到每一次抉择的重量,于是最终与她一起在黑暗中搅动星光,跳一支死亡之舞。

有趣的是,少女线和刀舞线中,这样“贯彻拯救”和“贯彻屠杀”的选项所达成的成就在steam的全球成就获得率中分别位居第一(更新前的“浪漫迷雾”)和第三(选择逃离小木屋的陌生人线是第二)。为也就是说,在一无所知的情况下,大概有不少人在第一章的“观测”中选择了纯粹的拯救和质疑——这两种最为原始、也最为真实的情感。

结合前文说过两大魅力点,Slay the Princess具备了某种思维实验的性质:

一无所知时,你会投入怎样的观测?

如你所愿时,你会贯彻怎样的观测?

每一次缺乏信息的选择都强迫玩家消耗着决策精力,游戏则将这些精力具象化为新的世界与“公主”,成为后续决策的信息来源,直接的因果关系演变为因果循环,贯彻、坚持、反叛、悔过、眷恋、怜悯…诸如此类的情绪在一次次选择过程中被叠加,所有因果业报引领玩家观测到终极:你是否能认同自我的镜像?你能否爱上自己?

存在主义的“决断仪式”

人注定自由,每个选择都是对世界的重新定义。 ——萨特《存在与虚无》

“存在先于本质”,这是萨特存在主义的核心观点。在这种哲学视域中,人类并非被某种预设的神性或社会规则定义,而是通过每一次具体的选择行动,在虚无的深渊中主动塑造自己的本质。本文将这种塑造的过程称为“决断仪式”,以对应薛定谔的猫这一具体实验。

不如从此种仪式展开对哲学概念的粗糙解读。

- 主祭人:玩家

仪式中,初始的旁白令玩家背负上自由的重负,成为萨特式主体,在没有道德指南针的情况下承担选择的全部后果。

——你说世界毁灭是道德指南针?你说拯救公主是道德指南针?很遗憾,他们从最初就对立。我们终究会来到这片自由的荒岛上。面对滚石落下。

此外,需要正视游戏本体与实验装置相同的人造系统性质——其存在本身就是人类意志的具象化。仪式过程中,玩家将自身不断抛入需要不断通过选择来定义存在意义的境遇,使仪式过程成为主体自我投射的镜像。

- 祭品:公主

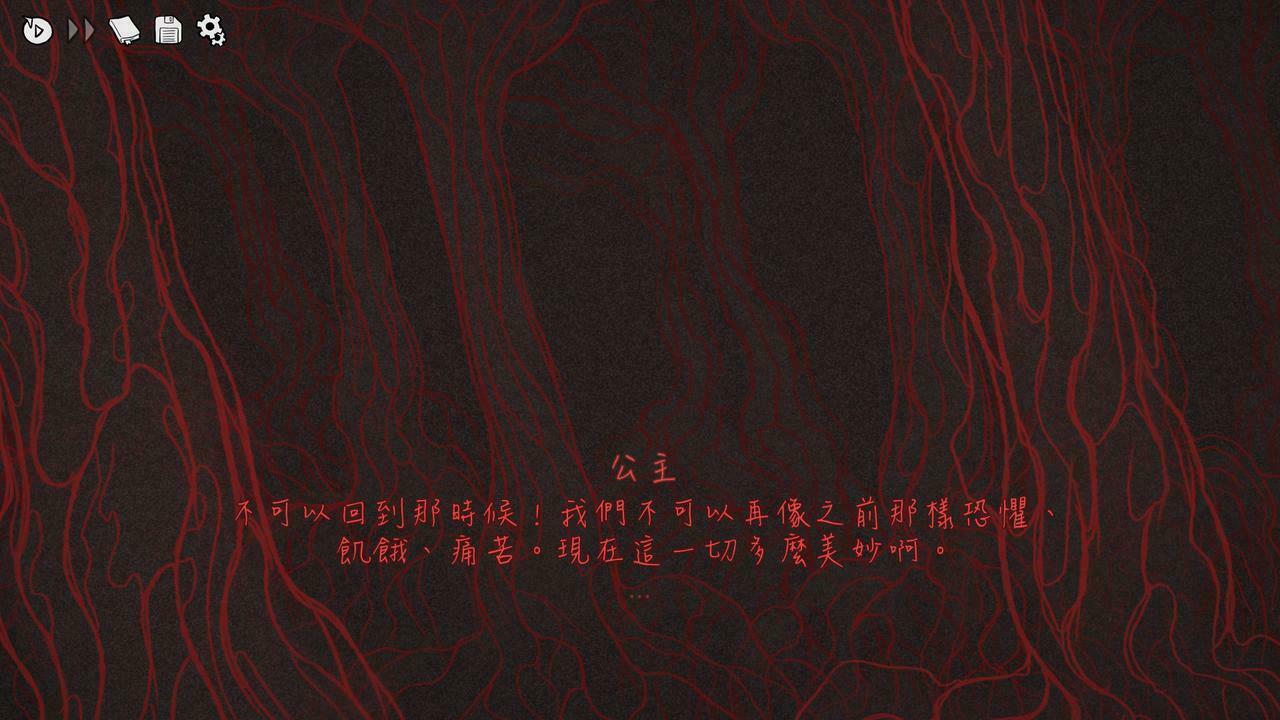

公主的存在是对经典主客体二分法的挑战,可以说,她既是被玩家观测的客体,又通过预言能力反向制约玩家的自由。

作为被观测的对象,玩家的选择一次次对公主具备的可能性维度进行着屠杀,反复塑造着祭品的存在状态。

公主作为"他者"的象征,其生死多系于玩家的决断——这种权力关系引发的道德震颤,形成了独特情感张力。作为玩家,我们一次次选择,也一次次通过游玩进行着选择的自反。在自我映射、自我规束中产生的公主们,或许承载着比爱情更为深沉的情感价值。

而未被选择的路径并未消失,只是坍缩进叙事暗物质中。

值得注意的是,当“公主”这一客体的存在陷入“削足适履”的必然中时,夸张的标签化却也生成了其作为独立意识与玩家进行互动的可能,在选择的惯性下,具备“预言”的功能——胸前挂着匕首的公主,比奥菲利亚更加柔弱无害,却也像是个预言:“数次选择拯救的你不再会杀死公主”。

决断仪式的美丽与残酷之处都在于:神明已悉知你的愿望。

虚构层与视觉小说功能

作为一款视觉小说,Slay the Princess对Renpy功能的运用可谓优雅,以最直观的方式丰富了游戏体验,可谓是优秀的范例。

言说主体

Slay the Princess是一个拥有全流程配音的视觉小说。设计师通过在文字和声音上设置隐性叙事,极大激活了游戏的表现能力。

现将游戏中拥有“支配文字能力”的主体称作“言说主体”,并简要分为以下几类。

- 旁白、声音

这类言说主体的话语以黑边白字出现在屏幕下方,标明角色名。内部可以尽情沟通,外部只能与“我”进行沟通。

- “我”

“我”的话语同样以黑边白字出现,但显示在屏幕右方固定区域,仅作为可选项存在,不显示角色名,且可以与其他所有主体进行沟通。

值得注意的是,相较于其他主体,“我”这一言说主体具有“动作”和“心理”的特权。(拿起匕首)与(探究)就是两个最常见的例子。

这使得“我”在游戏中直接被赋予“能够行动”这一高位存在特性。

- “公主”

“公主”的话语通常以红边白字出现,显示在屏幕左上方,居中对齐,仅可与“我”进行沟通。

- 移塚

作为游戏中的本质存在之一,移塚的话语也通常显示在左上方,但采用了特殊的字体。

遇见祂的前置条件与必然条件是“我”之外言说主体的消失。

明确了这些言说主体的表现形式后,设计师如鱼得水地通过变化为游戏设置出隐性叙事。

- 文字的变化

被公主夺取掌控权的旁白

作为“声音”的公主

篇章之间的死亡

告别移塚后的死亡

悉知各类言说主体的言语表现形式后,玩家不难推测出这些形式变化背后的意义。

- 声音的变化

参与本作配音的仅有两人,分别饰演“公主”和“声音”。其中,游戏为旁白、移塚设置了固定的声线,而多种“xx的声音”和多条路线的公主则分别拥有不同的声线。

关于声音演出的一处亮点在于,在旁白和各类声音进行对话的情况下,常见“打断”的状况。这将明确传递给玩家一则信息:旁白并非与声音们同类的存在。

——随着游戏的推进,玩家也会印证这则小演出所包含的情报,对于极度缺乏情报量的游戏前期来说,这是一环弥足珍贵的即时反馈——而实现这些只需要一些简单的代码。

受限于表现形式,是否能形成精彩的演出是评判视觉小说优秀程度的重要标准之一。凭借对常见元素的运用,本作呈现出的演出效果与设置的隐秘叙事无愧于“佳作”之名。

世界性叙事

Slay the Princess拥有极为优秀的美术,绘本般的基本风格与对扭曲景观的夸张描绘与文本相得益彰。

游戏中设置了多个公主的形象,这些形象也都与木屋(有时损毁)的模样具有强关联性。这些直观的世界性叙事,正是玩家进行选择后的结果——结合前文来说,正是“对世界的重新定义”后的结果。

以“从此幸福快乐”和“刀舞”线的相关cg为例。

城堡与囚鸟

刀锋与心脏

收集要素

从游戏成就设置和游玩流程来看,Slay the Princess是一款“收集”游戏。

通关一次游戏的流程并不长,见一次移塚需要的事件则更短,这就使全成就收集需要极高的耐心,要求游戏可以提供作为支持的相应奖励。

本作的奖励设置是传统的画廊+bgm,但虚构层的包装又使其更加贴近玩家的需求心理,为简单的奖励增添了独特的附加意义。

- 画廊

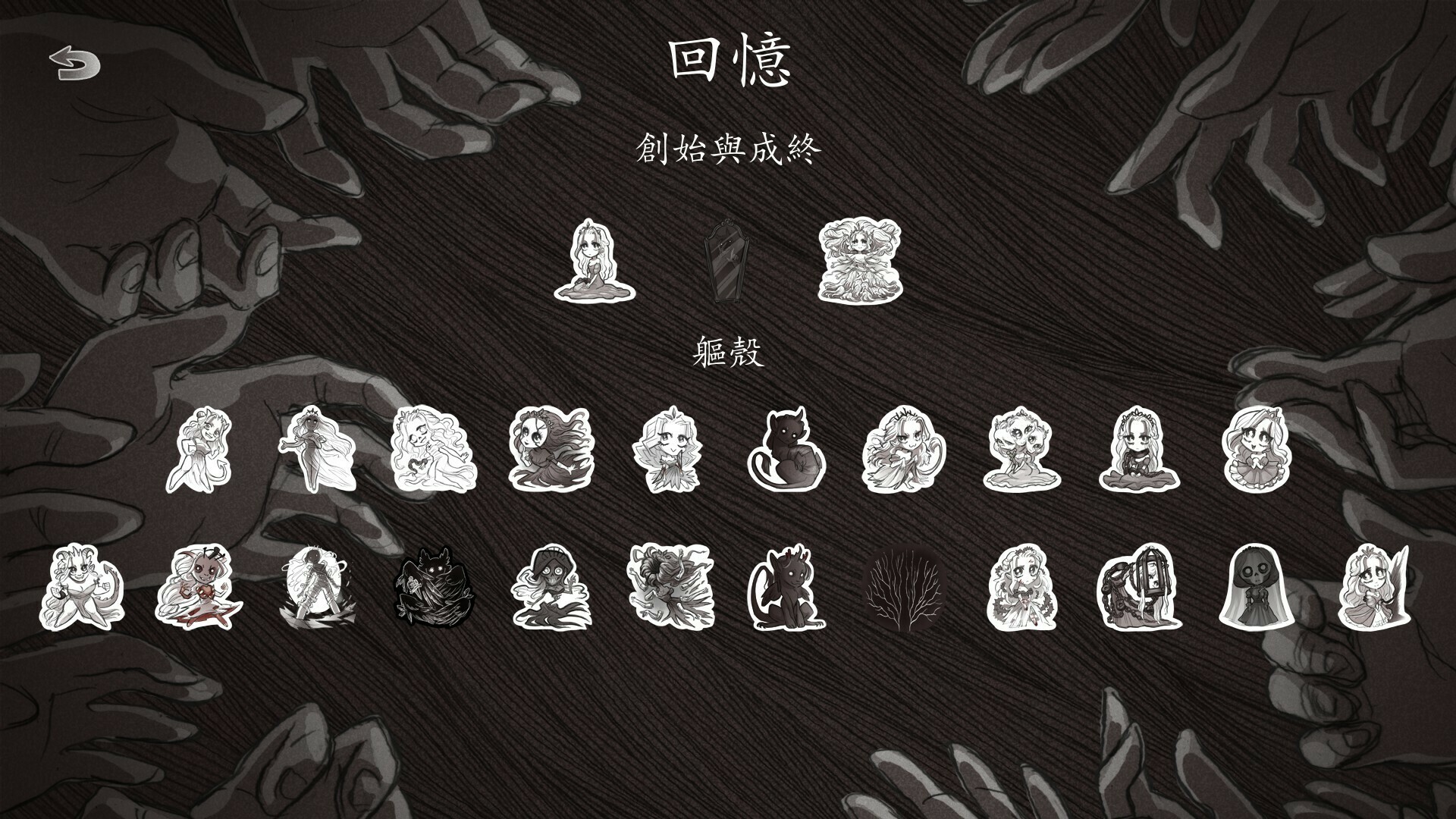

在游戏中,移塚称“公主”们为“躯壳”,并明确说明,“躯壳”能使祂更加完整,获得更多视角。

这是一种游戏内的目标,但关于“视角”的叙述又暗合玩家个人的游玩体验。在与移塚愿望的共鸣中,玩家会形成一个“收集”欲望的小高峰。

当进行多次重开时,万千化形的愿望显得不再重要,收集的目标也逐渐明确,这时,画廊起到了指引作用。

在设置上,画廊以不同路线的公主形象为查看方式,与传统galgame以角色作为区分的画廊鉴赏类似,但由于玩家已经接受过虚构层的“躯壳”概念,此处的表现方式便成为了视角的分支,再次引起玩家形成“收集”欲望。

- Bgm

查看ost,会发现Slay the Princess为每一条线都准备了不同的bgm。

为了烘托不同的氛围,完成对玩家的心理暗示,更换bgm向来作为不常被察觉的重要因素存在——本作没有忽略这个要素,并对其进行了巧妙的包装。游戏通关后,游戏会根据玩家选择的路线生成一份歌单:《我们的歌》。

具体操作上,这份歌单只是将对应的bgm进行罗列。但正是这种设计,为玩家的每一次游玩都赋予了独特意义,令我们遇见的每一位公主都再次蹁跹于属于“我们的世界”中。

- 指针

Slay the Princess中有一个反复出现的象征物——手。

对于公主,那是一只被拴在铁链上的手、为摆脱铁链而咬断的手。

对于万千化形,那是捧住每一个公主躯壳的无数只手。

对于玩家,是大多数cg中唯一不完全黑暗的野兽之手,和——

鼠标指针。

Slay the Princess的指针被制作为兽爪的模样,其皮肤和弯曲的长指甲又让人联想到禽类,此外,当选项或进度满足特定要求时,还具备拿着匕首、拿着沾血匕首、失去躯壳、幽灵化等差分。

这种设计传递出了一大信息:一直现身的,也有“我”的身影。

通过指针的变化,Slay the Princess再次讲述着一个隐含的故事:“我”的自反。

游玩进入“公主与龙”、“囚笼”篇章时,玩家可以酣畅地体验本作对这些基本功能的综合运用。

结语

在Slay the Princess的量子迷局中,玩家既是观测者,亦是创造者。

每一次选择,都是无暇匕首劈开混沌,将虚无锻造成公主的形态——或温柔如诗,或锋锐如刃。存在主义的自由化为重负,迫使我们在无指引的荒原上跋涉,而每一次决断皆为对自我本质的叩问。

公主的生死并非终点,而是镜像中折射的千万种可能:爱是坍缩的余烬,真相是观测的倒影。

当指针化作野兽之手,我们终将明白,这是灵魂与虚空的共舞,亦是存在本身最赤裸的告白。

一切事关赤诚、猎奇、哀悼与爱。