“這本書既不是一種控訴,也不是一份自白。它只是試圖敘述那樣一代人,他們即使逃過了炮彈,也還是被戰爭毀滅了。”

“舉個例子,一隻狗,天天訓練它吃土豆,但你若再放一塊肉,它還照樣撲向那塊肉,這都是天生的。就算給一個普通人,一丁點權力,他也一樣充分利用的。人首先是頭牲畜,和動物區別在於他能給自己包皮裝上一層面具,如同抹了黃油的麵包皮,變得道貌岸然一點而已。部隊也同樣:總要有人要利用權力,只是對權力的操縱太充分了了、士兵受軍士欺侮,軍士被少尉欺侮,而一個上尉足可以把一箇中尉折磨成瘋子。久而久之,彼此習以為常了。比方說我們經過痛苦的訓練準備帶回來了,可偏又要再唱歌,這也罷了,扛著槍有氣無力地唱歌也還能忘了疲勞利於走路。但剛一會兒,上面又讓帶回去再訓練一個鐘頭,之後回來時還要唱歌。這樣無非是連長的權力慾在作梗。如此上面非但不會埋怨,反而會更看重他了!好多事情也是這樣的幹篇一律。你想想在和平年代,哪有什麼事情能讓人隨便來而不被約束呢?惟獨軍營!滿腦子都是這些玩意!在這些老百姓看來本無所謂的事情,但在他們那裡卻想的最多。”

“上空零星地躥起幾顆照明彈,在它的光亮中我又看見那所大教堂的十字長廊,在盛夏的暮靄中,長廊花園當中幾株高大玫瑰樹芬芳地綻開著美麗的花朵,這裡也是教堂聖職人員的基地。受難的耶穌的石雕像環繞著圍牆四周。玫瑰花香飄散在這片寧靜莊重的四方院落裡,厚實的灰石板上,柔和的陽光安詳地棲息著。雙手能從它上面感到絲絲溫暖。石板瓦房頂右側,大教堂的綠色塔尖高高地穿插在黃昏那淡藍色的天幕中。我靜靜思索著,自己會不會在二十歲時找到一位姑娘與我共同編織一段令人害羞的戀情?

我幾乎沉醉於這美妙的景象之中,直到它被輕輕地熔化在一顆信號彈燃放出的火花裡去了。”

“在前線,在戰壕裡,我們已磨滅了這種懷念。它漸漸地從我們心底消逝,我們早已是一堆行屍走肉,而它卻像一道天際的彩虹若隱若現,愈發顯得神秘,不斷在我們腦海裡環繞,使我既恐慌又對它充滿了渴望。它強烈地刺激著我們,我們的期盼幻想也更加濃郁。可我們都明白,它是不會屬於我們的。這一切正如說我們能成為將軍那樣是一個個美麗的肥皂泡罷了。

更何況假如美夢成真。年輕時那些事又回到現實,回到我們眼前,我們也會不知所措。那種生活的適應能力,那種神秘的,柔弱的力量,早已埋在戰壕裡永遠不會再醒過來了。我們也許會默默地走進去,無言地回憶著它們,戀戀不捨,甚至激動得心潮澎湃,就像凝眸一張亡友的遺照;他的容顏和特徵依舊清晰,而回憶中共同走過的那段日子卻已不在與現實生活相符了;因為,那已經不再是原來的他了。

我們再也不能在那種景象中恢復到過去的感覺了。並不是因為我們沉浸在它們的美麗和它們所含蘊的情感當中去了,更主要的是那種在硝煙之後所發生的真摯情誼,那種對生命有特殊理解的兄弟之情,已把我們這些人給分開來,使我們對父母他們那一代人的行動感到難以理喻;——那時我們朝氣澎湃,熱情溫存,一切微小的事物都可以流淌到永恆的長河之中去。或者年輕人就只是永遠如此;而直到今天我們還尋覓不到一個終結,不知道它所確實的大小;我們流淌不息的血液時刻都在期盼著溝通起我們和過去歲月的橋樑。

我們已把年輕時代的歷程當成旅行途中的一個驛站。在歷盡磨難後。我們逐漸變成一個能區分東西好壞的商人或一個渴望屠殺的屠夫。我們時常心事重重,卻又總是漠不關心。我們或許可能生活在那裡。但事實上我本來就應該生活在那裡。

我們孤寂而悲傷,像個孩童,我們沉穩剛毅,卻又像個老人;我們野蠻,卻又衰弱,憂鬱卻又淺薄,——這一切都迫使我們深信,我們已經真的不可救藥了。”

“在一個傷痕累累血肉模糊的身子上,居然還會有一張人的面孔,而且還能證明他還繼續一天天地活著。這真的讓人無法相信。整個德國、法國、俄國會有無數這樣的情形,而這裡卻僅僅是一個部門,一所很普通的醫院罷了,一切事情都在這種險惡的情形中,沒有去說、去寫、去做的必要,那都是毫無意義的。全部都是瞎編亂造的,不知所云的東西。這種血腥的災難,這種痛苦的折磨極大的嘲諷著有了幾千年悠遠文化的歷史。僅僅一所戰後的醫院便是對戰爭的強烈控訴。

我還是二十歲的年輕小夥子,卻過早地飽嘗著命運的恐懼、絕望、死亡和對傷痛後的茫然之外,對於人生我沒有別的概念。在我眼裡只有麻木無知地順從兇殘,民族與民族之間,人與人之間的相互敵視和爭鬥。而有人卻在創造更精明的武器撰寫更輝煌的文章,不斷泡製和延長著他們的仇恨和屠殺 。我們那些遍佈各方的同齡人都親耳親眼親身經歷了這些事情,現在我們把這件事講訴給我們的父輩們,他們又將作何解釋和答覆呢?倘若戰爭結束了,他們還會對我們有什麼希望呢?我們已在這些年中成為一個個職業的劊子手,只知道殺人。我只懂得人生與死亡是緊密相聯在一起的。此後怎樣?將來我們又會怎樣呢?”

“一九一八年的夏日血流成河,暴屍萬里。日子一天天地像是身披藍衣的天使,靜靜地呆立在那個災難深重的圓環上面。大家都明白,我們最終失敗了。我們只是不停地潰退,當我們發起這次攻勢以後已經軟弱無力了,兵員和彈藥的嚴重不足,我們不可能再發動什麼進攻了。

但這一切都無法阻止戰爭的延續,無法阻止死亡的發生。

我們永遠忘不了一九一八年那個殘酷的夏天。我們迫切地渴望過去從未體驗過的對生活的要求;紅簇簇的罌粟環抱著營房周圍,甲蟲到處爬動,房間裡陰森潮溼,傍晚時樹木黑漆漆一片幽暗晦色。星星狡黠地眨動,下面細流嘩嘩地流淌;靜靜地酣睡和繽紛的夢鄉;一切都如此,人生啊!

我永遠不能忘記一九一八年的那個夏日。我們對重返前線顯得那麼哀傷和悲涼,無言地抗爭默默地承受。我們的心緒已被不時流傳的戰爭與和平的呼聲弄得煩亂如麻,竟如此地厭惡重返前線。

我永遠都不會忘記一九一八年的那個夏日,暴力、血腥,在炮火的轟擊中變得更加明顯,令人心寒肉跳。臉色蒼白驚恐地深埋在汙泥之中。腦子裡只有一個念頭閃過:不會發生!現在不會發生!一切都要結束了!

我永遠都不會忘卻一九一八年的那個夏天。戰場上橫屍遍野,硝煙彌散。暖人的輕風徐徐吹過。我們的心情極度焦慮,期盼,等待,失落,對死亡的更加恐懼紛紛困擾。內心一直在大聲置疑:為什麼?他們還要往下打?為什麼那麼多人都說戰爭就要結束了?

飛機成群結隊的自由飛翔著。它們常常像蒼鷹捕捉野兔一樣追擊一個倉惶逃跑的人。他們用好幾架飛機圍殲一架德國飛機,用五個身強力壯的士兵,去攻擊一個精疲力竭的德國兵。我們忍受著飢餓,他們卻有著源源不斷的罐頭肉。我們曾經都是勇猛頑強、富有經驗的優秀士兵,而現在,我們怕的並不是槍炮的攻擊,而是被敵人的氣勢給沖垮了。

好幾個星期,陰雨連綿。天空灰霧迷濛,地上汙泥遍野,死亡步步緊追。只要一出屋子,外套和衣服就會被溼個透心。渾身雨水浸透地在前線窺視對方。好些日子,身上都一直溼淋淋的。有穿長統靴的為了減少泥沙流入就用沙袋纏在上面。雨水不停地流淌著、飄灑著鏽蝕了槍筒。把軍服粘在了一處。大地便成了一塊爛水泥溝,黃澄澄地淤池和蜿蜒流動的血水在上面分割成亂七八糟的東西。它漸漸地吞沒了那些已死去的,受傷的和倖存的人。

風雨交加,彈片夾雜在雨點中在陰暗的空氣中和黃色的大地上到處飛濺。受傷的人在混亂中悽楚、尖銳地叫喊著。那些傷痕累累的軀體一到晚上便呻吟著向夜幕哭泣。

我們被雨水淋著,渾身泥塵,粘滿髒水。眼睛裡溼汪汪地集流著雨水。我們都不知自己現在是否還活著。”

“人們不會理解我們——先於我們成長的那代人,雖然和我們在這裡共度了幾年,但他們還有張床,有份工作,他們會回到過去的生活中,不久將忘記戰爭——而後於我們成長的一代人,跟我們從前一樣,對我們感到陌生,把我們推到一邊。我們對自己來說也是多餘的。我們將繼續成長,一些人會適應,一些人會融入,很多人會無所適從——年華將化為烏有,而我們終有一死”

“他於1918年10月陣亡。那天,整個前線寂靜無聲。軍隊指揮部戰報上的記錄僅有一句話:西線無戰事。” “他死時輕輕地向前撲倒,靜靜地躺著。像是沉睡在夢鄉中一樣。當人們把他翻過來時,他的表情那麼從容、那麼安詳、那麼愜意,沒有流露出絲毫的痛苦與悲傷。畢竟從此,一切也都結束了”

——埃裡希·瑪利亞·雷馬克 《西線無戰事》

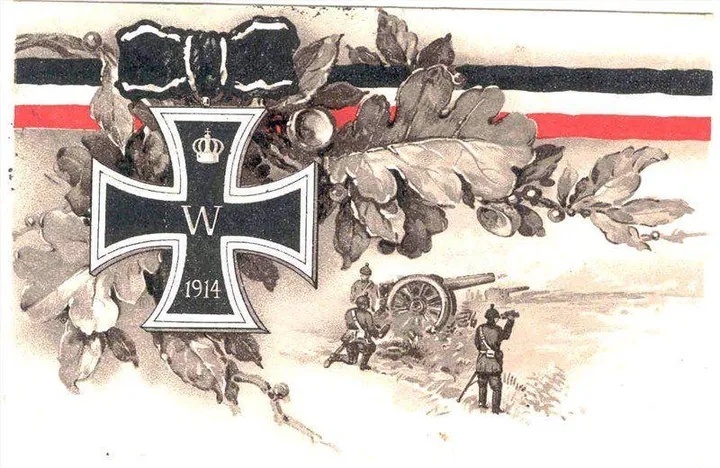

德國軍隊1914年發行的明信片

如果沒有戰爭,那麼凱撒,帖木兒,華倫斯坦,拿破崙•波拿巴,拉法耶特,腓特烈大帝,歐根親王,白起,廉頗,成吉思汗,速不臺,努爾哈赤,皇太極,德川家康,織田信長等人的名字還能否在歷史上熠熠生輝?是否會少些許光彩?在人類漫長的歷史中,歷史,往往是由勝利者書寫的,而勝利者書寫勝利的方式往往是戰爭,古往今來,多少英雄豪傑,王侯將相,他們雖然身死,但他們“光輝”的事蹟,被一代代的史官,作家和學者所記錄,然而,他們所記錄的,也只是英雄豪傑,王侯將相在戰場上的光輝事蹟罷了,那些失去了父親,丈夫,孩子的可憐百姓呢?葬身沙場的普通士兵呢?他們是不屑於記錄的,也不會記錄的,而這本《西線無戰事》,和前面談及的一長串偉大的名字,偉大的人毫無關係,他所講的故事,只是一群長眠在戰壕裡,永遠不會被人記起,不會被人記錄的普通人的故事,他們在罪惡的硝煙中苟延殘喘著,卻最終還是靜靜地倒下了,死在了無人問津的角落裡。

從開戰時的意氣風發,到後來的麻木不仁,戰爭,真是個恐怖的東西

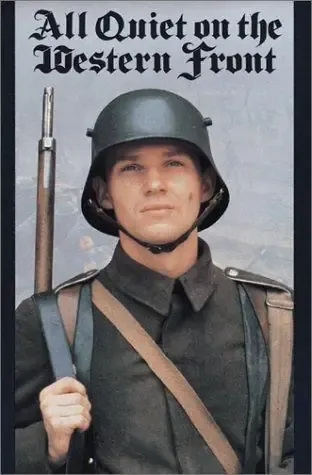

1930版《西線無戰事》,由劉易斯·邁爾斯通執導,埃裡希·瑪利亞·雷馬克、馬克斯韋爾·安德森、喬治·艾博特編劇,1930年4月21日在美國上映(影片上映後,納粹黨認為《西線無戰事》的小說和電影是“對世界大戰中犧牲的德國軍人的背叛”,電影在德國隨即被封禁,直到二戰結束後才解禁)

1979版《西線無戰事》,德爾伯特·曼執導,歐內斯特·博格寧等人主演,在當年的艾美獎上獲得多項提名,並榮獲金球獎最佳電視電影。

2022版《西線無戰事》,由財大氣粗的奈飛公司出品,愛德華·貝爾格執導,2022年10月28日在德國首映,斬獲第35屆歐洲電影獎最佳視覺效果 、第93屆美國國家評論協會獎年年度五佳國際影片 、第22屆鳳凰城影評人協會獎最佳外語片 ,第76屆英國電影學院獎,第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎

埃裡希·馬里亞·雷馬克於1916年從學校直接應徵入伍,參加了第一次世界大戰。在戰爭中,他受了重傷,戰爭結束後,他根據自己的戰爭經歷和枯燥無味的戰壕生活,以犀利的文筆和一針見血的文字,寫成了《西線無戰事》一書,一經出版,便大受歡迎,先後被翻譯成29種文字,被認為是“一戰時期被毀滅的德國青年一代的控訴書”,奠定了雷馬克在德國文學和世界文學中的重要地位。

(在戰爭中,他五次負傷,特別是在1918年的第二次佛蘭德戰役中,當時他正從戰場上試圖救出一位受傷的戰友時,在英軍的突然襲擊下,自己被好幾顆手榴彈所炸傷,傷勢相當嚴重,經過較長時間的治療,總算只在右腕節上留下一個無法消褪的疤痕。)

德國的A7V坦克正在通過鐵路運輸

在火焰噴射器的掩護下,德軍士兵向協約國陣地發起進攻

在讀這本書的時候,開頭的一句話令我印象深刻,“這本書既不是一種控訴,也不是一份自白。它只是試圖敘述那樣一代人,他們即使逃過了炮彈,也還是被戰爭毀滅了。”

看完這本書以後,有時,夜深人靜的時候,我躺在床上輾轉難眠,一閉上眼,我彷彿成為了主人公保羅·博伊默爾,看著自己沾滿鮮血的手,端著步槍,在長官的催促與辱罵之中,跳出戰壕,迎著敵軍連續不斷的射擊和炮火,穿過一個又一個被炮彈炸出的深坑,一片又一片連綿不絕的鐵絲網,身旁是不斷被機槍射倒,被炮彈撕成碎片的戰友,不斷的吶喊聲,哀求聲,叫罵聲,我不斷的奔跑,不斷的奔跑,和其他的戰友一起,向著敵人堅固的陣地,發起一次又一次傷亡巨大而又徒勞無功的進攻...............

通過第一人稱敘述的方式,雷馬克帶領讀者深入到第一次世界大戰的歐洲戰場,走入主角保羅·博伊默爾的生活與內心世界。雷馬克以一種既殘酷而又真實的筆觸,描繪了戰爭對人性的摧殘以及個體生命的渺小與無助。書中的每個角色都鮮明立體,足智多謀的老卡特,聰明的克羅普,忠厚老實的米勒,樂天派的恰登,他們原本都是和平年代裡的普通人,卻因戰爭的爆發,而被無情地捲入其中,從青澀懵懂的少年成長為飽受戰火洗禮、對生活充滿懷疑與絕望的戰士,由一個“有情有義,敢愛敢恨”的人,變成了“麻木不仁,渾渾噩噩”的野獸,這就是戰爭的恐怖,名為“戰爭”的絞肉機,投進去的是一批批活生生的人,出來的,卻是一攤攤的肉泥

即便是在前線“無戰事”的片刻寧靜之中,士兵們仍然無法擺脫恐懼,孤獨與對現實的絕望,他們蜷縮在陰冷的戰壕之中,與老鼠作伴,吃著凍得發硬的土豆兒和難吃的香腸,喝著苦澀的咖啡,慶幸著自己又活了一天的同時恐懼著那不知何時到來的死神。他們在死亡的威脅下,被迫快速的成長,承受著常人難以想象的心理壓力。這種壓力不僅來自外界環境,更源於內心的矛盾與衝突——脫去那身軍裝,他們也只是一群普普通通的年輕人,是熱愛生活、思念家鄉,想念家中的父母,卻又不得不在槍林彈雨的戰場上,為了活下去而殺死另一個國家的另一名年輕人,在戰前,他們可能是天真燦爛的學生,是在田地中辛勤勞作的農民,工廠中忙碌的工人,勤勤懇懇的上班族,隨著貪婪的政客,無知的將軍,瘋狂的貴族的一紙令下,他們千里迢迢的來到異鄉,去殺死另一群跟他們一樣的人,搶走他們的土地與財富。這種扭曲的人性,讓人不禁反思:戰爭真的能夠解決爭端嗎?戰爭的意義何在?它所帶來的痛苦是否遠遠超過了所追求的利益?

雷馬克通過描述戰爭期間保羅及他的同伴們的情感變化,展示了戰爭對於人類精神世界的摧殘,那些原本純真善良,天真無邪的靈魂,在炮火的硝煙中逐漸迷失,蛻變為“毫無人性的野獸”,他們對和平生活的嚮往與現實的殘酷形成鮮明的對比,

對於年紀稍大一些的士兵而言,他們與過去的生活總有著緊密的聯繫,他們已經有了屬於自己的家,屬於自己的立足之地,有妻子,有兒女,有自己的愛好,有自己所熱愛的一切,這些聯繫是牢固的,是戰爭所不易破壞的。但像保羅一樣的年輕人,他們什麼都沒有,在這個世界上,他們唯一的聯繫便是父母,但這種影響終究是微弱的,在生命蓬勃的年紀,他們的人生還是一張白紙,等待著被燦爛的人生所填滿,他們本應憧憬美好的未來,卻被戰爭所束縛了手腳,禁錮在只有鮮血,毒氣,炮彈,坦克,機槍與防毒面具所鑄就的無形的“鐵籠”之中,苦苦掙扎

“我們還沒有紮下深根,戰爭就把我們給沖走了................我們被它抓住了,不知道將來的結局會是怎樣”。他們的肉體還是二十歲,而心靈深處的靈魂卻早已老去,在一次次的戰鬥中,在一次次的殺戮之中, 他們變成了“殺人魔鬼”,他們麻木不仁,不知痛癢,他們的眼神之中失去了光彩,只相信戰爭,這就是戰爭帶給年輕人的東西,它教會了他們求生的本領,敏捷的身手,鋼鐵般的意志,但它也殘忍的帶走了他們的燦爛青春,使的一個個原本善良的人,慢慢的似野獸般瘋狂。

這是那一代人的不幸,也是全人類的不幸

在戰爭與死亡面前,文字的力量又能有多大呢?歷史書上再多的文字,再多的講述,也無法道盡戰爭的瘋狂與殘忍,只有那些親身經歷過戰爭的人,才能真正的體會那一份無言的痛苦。那些從戰爭中奇蹟倖存的人能像正常人一樣的生活麼?不,不能。疼痛和血腥早已深入他們的骨髓,其實,當踏上那片戰場的時候,他們就已經註定與和平無緣。他們的眼神早已在硝煙中變得驚慌失措,而這種過度的疲勞,也讓空洞的眼顯得毫無存在的意義。他們雖然存活下來了,但其實,他們的心,他們的肉體,已經連同他們的青春年華一起,和浴血奮戰的戰友們消逝於那個戰火年代之中,存活下來的,不過是一具渾渾噩噩,麻木不仁的“行屍走肉”罷了

“我只是想和您討論一種可能:也許愛的萌芽在宇宙的其他地方也存在,我們應該到處鼓勵她的萌發和成長。為此我們可以冒險。對,可以冒險。

我有一個夢,也許有一天,燦爛的陽光能照進黑暗森林。這時,這裡的太陽卻在落下去,現在只在遠山上露出頂端的一點,像山頂上鑲嵌著的一塊燦爛的寶石。孩子已經跑遠,同草地一起沐浴在金色的晚霞之中”

“太陽快落下去了,你們的孩子居然不害怕?

當然不害怕,因為她知道明天太陽還會升起來的”

終有一日,我希望,不同膚色,不同語言,不同習俗的孩子們,能拋棄一切紛爭與偏見,衝突,手拉手,沐浴在溫暖的陽光之下,幸福的生活,玩耍..........

新的一年,我的願望是

世界和平!

寫於2025年1月1日

(全文完)