“这本书既不是一种控诉,也不是一份自白。它只是试图叙述那样一代人,他们即使逃过了炮弹,也还是被战争毁灭了。”

“举个例子,一只狗,天天训练它吃土豆,但你若再放一块肉,它还照样扑向那块肉,这都是天生的。就算给一个普通人,一丁点权力,他也一样充分利用的。人首先是头牲畜,和动物区别在于他能给自己包皮装上一层面具,如同抹了黄油的面包皮,变得道貌岸然一点而已。部队也同样:总要有人要利用权力,只是对权力的操纵太充分了了、士兵受军士欺侮,军士被少尉欺侮,而一个上尉足可以把一个中尉折磨成疯子。久而久之,彼此习以为常了。比方说我们经过痛苦的训练准备带回来了,可偏又要再唱歌,这也罢了,扛着枪有气无力地唱歌也还能忘了疲劳利于走路。但刚一会儿,上面又让带回去再训练一个钟头,之后回来时还要唱歌。这样无非是连长的权力欲在作梗。如此上面非但不会埋怨,反而会更看重他了!好多事情也是这样的干篇一律。你想想在和平年代,哪有什么事情能让人随便来而不被约束呢?惟独军营!满脑子都是这些玩意!在这些老百姓看来本无所谓的事情,但在他们那里却想的最多。”

“上空零星地蹿起几颗照明弹,在它的光亮中我又看见那所大教堂的十字长廊,在盛夏的暮霭中,长廊花园当中几株高大玫瑰树芬芳地绽开着美丽的花朵,这里也是教堂圣职人员的基地。受难的耶稣的石雕像环绕着围墙四周。玫瑰花香飘散在这片宁静庄重的四方院落里,厚实的灰石板上,柔和的阳光安详地栖息着。双手能从它上面感到丝丝温暖。石板瓦房顶右侧,大教堂的绿色塔尖高高地穿插在黄昏那淡蓝色的天幕中。我静静思索着,自己会不会在二十岁时找到一位姑娘与我共同编织一段令人害羞的恋情?

我几乎沉醉于这美妙的景象之中,直到它被轻轻地熔化在一颗信号弹燃放出的火花里去了。”

“在前线,在战壕里,我们已磨灭了这种怀念。它渐渐地从我们心底消逝,我们早已是一堆行尸走肉,而它却像一道天际的彩虹若隐若现,愈发显得神秘,不断在我们脑海里环绕,使我既恐慌又对它充满了渴望。它强烈地刺激着我们,我们的期盼幻想也更加浓郁。可我们都明白,它是不会属于我们的。这一切正如说我们能成为将军那样是一个个美丽的肥皂泡罢了。

更何况假如美梦成真。年轻时那些事又回到现实,回到我们眼前,我们也会不知所措。那种生活的适应能力,那种神秘的,柔弱的力量,早已埋在战壕里永远不会再醒过来了。我们也许会默默地走进去,无言地回忆着它们,恋恋不舍,甚至激动得心潮澎湃,就像凝眸一张亡友的遗照;他的容颜和特征依旧清晰,而回忆中共同走过的那段日子却已不在与现实生活相符了;因为,那已经不再是原来的他了。

我们再也不能在那种景象中恢复到过去的感觉了。并不是因为我们沉浸在它们的美丽和它们所含蕴的情感当中去了,更主要的是那种在硝烟之后所发生的真挚情谊,那种对生命有特殊理解的兄弟之情,已把我们这些人给分开来,使我们对父母他们那一代人的行动感到难以理喻;——那时我们朝气澎湃,热情温存,一切微小的事物都可以流淌到永恒的长河之中去。或者年轻人就只是永远如此;而直到今天我们还寻觅不到一个终结,不知道它所确实的大小;我们流淌不息的血液时刻都在期盼着沟通起我们和过去岁月的桥梁。

我们已把年轻时代的历程当成旅行途中的一个驿站。在历尽磨难后。我们逐渐变成一个能区分东西好坏的商人或一个渴望屠杀的屠夫。我们时常心事重重,却又总是漠不关心。我们或许可能生活在那里。但事实上我本来就应该生活在那里。

我们孤寂而悲伤,像个孩童,我们沉稳刚毅,却又像个老人;我们野蛮,却又衰弱,忧郁却又浅薄,——这一切都迫使我们深信,我们已经真的不可救药了。”

“在一个伤痕累累血肉模糊的身子上,居然还会有一张人的面孔,而且还能证明他还继续一天天地活着。这真的让人无法相信。整个德国、法国、俄国会有无数这样的情形,而这里却仅仅是一个部门,一所很普通的医院罢了,一切事情都在这种险恶的情形中,没有去说、去写、去做的必要,那都是毫无意义的。全部都是瞎编乱造的,不知所云的东西。这种血腥的灾难,这种痛苦的折磨极大的嘲讽着有了几千年悠远文化的历史。仅仅一所战后的医院便是对战争的强烈控诉。

我还是二十岁的年轻小伙子,却过早地饱尝着命运的恐惧、绝望、死亡和对伤痛后的茫然之外,对于人生我没有别的概念。在我眼里只有麻木无知地顺从凶残,民族与民族之间,人与人之间的相互敌视和争斗。而有人却在创造更精明的武器撰写更辉煌的文章,不断泡制和延长着他们的仇恨和屠杀 。我们那些遍布各方的同龄人都亲耳亲眼亲身经历了这些事情,现在我们把这件事讲诉给我们的父辈们,他们又将作何解释和答复呢?倘若战争结束了,他们还会对我们有什么希望呢?我们已在这些年中成为一个个职业的刽子手,只知道杀人。我只懂得人生与死亡是紧密相联在一起的。此后怎样?将来我们又会怎样呢?”

“一九一八年的夏日血流成河,暴尸万里。日子一天天地像是身披蓝衣的天使,静静地呆立在那个灾难深重的圆环上面。大家都明白,我们最终失败了。我们只是不停地溃退,当我们发起这次攻势以后已经软弱无力了,兵员和弹药的严重不足,我们不可能再发动什么进攻了。

但这一切都无法阻止战争的延续,无法阻止死亡的发生。

我们永远忘不了一九一八年那个残酷的夏天。我们迫切地渴望过去从未体验过的对生活的要求;红簇簇的罂粟环抱着营房周围,甲虫到处爬动,房间里陰森潮湿,傍晚时树木黑漆漆一片幽暗晦色。星星狡黠地眨动,下面细流哗哗地流淌;静静地酣睡和缤纷的梦乡;一切都如此,人生啊!

我永远不能忘记一九一八年的那个夏日。我们对重返前线显得那么哀伤和悲凉,无言地抗争默默地承受。我们的心绪已被不时流传的战争与和平的呼声弄得烦乱如麻,竟如此地厌恶重返前线。

我永远都不会忘记一九一八年的那个夏日,暴力、血腥,在炮火的轰击中变得更加明显,令人心寒肉跳。脸色苍白惊恐地深埋在污泥之中。脑子里只有一个念头闪过:不会发生!现在不会发生!一切都要结束了!

我永远都不会忘却一九一八年的那个夏天。战场上横尸遍野,硝烟弥散。暖人的轻风徐徐吹过。我们的心情极度焦虑,期盼,等待,失落,对死亡的更加恐惧纷纷困扰。内心一直在大声置疑:为什么?他们还要往下打?为什么那么多人都说战争就要结束了?

飞机成群结队的自由飞翔着。它们常常像苍鹰捕捉野兔一样追击一个仓惶逃跑的人。他们用好几架飞机围歼一架德国飞机,用五个身强力壮的士兵,去攻击一个精疲力竭的德国兵。我们忍受着饥饿,他们却有着源源不断的罐头肉。我们曾经都是勇猛顽强、富有经验的优秀士兵,而现在,我们怕的并不是枪炮的攻击,而是被敌人的气势给冲垮了。

好几个星期,阴雨连绵。天空灰雾迷蒙,地上污泥遍野,死亡步步紧追。只要一出屋子,外套和衣服就会被湿个透心。浑身雨水浸透地在前线窥视对方。好些日子,身上都一直湿淋淋的。有穿长统靴的为了减少泥沙流入就用沙袋缠在上面。雨水不停地流淌着、飘洒着锈蚀了槍筒。把军服粘在了一处。大地便成了一块烂水泥沟,黄澄澄地淤池和蜿蜒流动的血水在上面分割成乱七八糟的东西。它渐渐地吞没了那些已死去的,受伤的和幸存的人。

风雨交加,弹片夹杂在雨点中在阴暗的空气中和黄色的大地上到处飞溅。受伤的人在混乱中凄楚、尖锐地叫喊着。那些伤痕累累的躯体一到晚上便呻吟着向夜幕哭泣。

我们被雨水淋着,浑身泥尘,粘满脏水。眼睛里湿汪汪地集流着雨水。我们都不知自己现在是否还活着。”

“人们不会理解我们——先于我们成长的那代人,虽然和我们在这里共度了几年,但他们还有张床,有份工作,他们会回到过去的生活中,不久将忘记战争——而后于我们成长的一代人,跟我们从前一样,对我们感到陌生,把我们推到一边。我们对自己来说也是多余的。我们将继续成长,一些人会适应,一些人会融入,很多人会无所适从——年华将化为乌有,而我们终有一死”

“他于1918年10月阵亡。那天,整个前线寂静无声。军队指挥部战报上的记录仅有一句话:西线无战事。” “他死时轻轻地向前扑倒,静静地躺着。像是沉睡在梦乡中一样。当人们把他翻过来时,他的表情那么从容、那么安详、那么惬意,没有流露出丝毫的痛苦与悲伤。毕竟从此,一切也都结束了”

——埃里希·玛利亚·雷马克 《西线无战事》

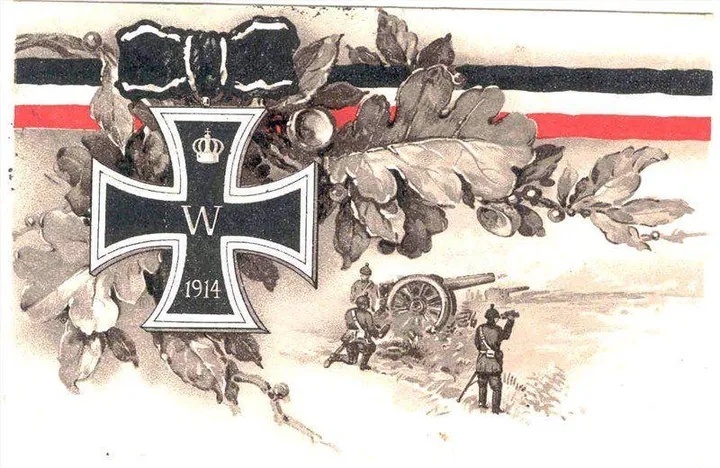

德国军队1914年发行的明信片

如果没有战争,那么凯撒,帖木儿,华伦斯坦,拿破仑•波拿巴,拉法耶特,腓特烈大帝,欧根亲王,白起,廉颇,成吉思汗,速不台,努尔哈赤,皇太极,德川家康,织田信长等人的名字还能否在历史上熠熠生辉?是否会少些许光彩?在人类漫长的历史中,历史,往往是由胜利者书写的,而胜利者书写胜利的方式往往是战争,古往今来,多少英雄豪杰,王侯将相,他们虽然身死,但他们“光辉”的事迹,被一代代的史官,作家和学者所记录,然而,他们所记录的,也只是英雄豪杰,王侯将相在战场上的光辉事迹罢了,那些失去了父亲,丈夫,孩子的可怜百姓呢?葬身沙场的普通士兵呢?他们是不屑于记录的,也不会记录的,而这本《西线无战事》,和前面谈及的一长串伟大的名字,伟大的人毫无关系,他所讲的故事,只是一群长眠在战壕里,永远不会被人记起,不会被人记录的普通人的故事,他们在罪恶的硝烟中苟延残喘着,却最终还是静静地倒下了,死在了无人问津的角落里。

从开战时的意气风发,到后来的麻木不仁,战争,真是个恐怖的东西

1930版《西线无战事》,由刘易斯·迈尔斯通执导,埃里希·玛利亚·雷马克、马克斯韦尔·安德森、乔治·艾博特编剧,1930年4月21日在美国上映(影片上映后,纳粹党认为《西线无战事》的小说和电影是“对世界大战中牺牲的德国军人的背叛”,电影在德国随即被封禁,直到二战结束后才解禁)

1979版《西线无战事》,德尔伯特·曼执导,欧内斯特·博格宁等人主演,在当年的艾美奖上获得多项提名,并荣获金球奖最佳电视电影。

2022版《西线无战事》,由财大气粗的奈飞公司出品,爱德华·贝尔格执导,2022年10月28日在德国首映,斩获第35届欧洲电影奖最佳视觉效果 、第93届美国国家评论协会奖年年度五佳国际影片 、第22届凤凰城影评人协会奖最佳外语片 ,第76届英国电影学院奖,第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖

埃里希·马里亚·雷马克于1916年从学校直接应征入伍,参加了第一次世界大战。在战争中,他受了重伤,战争结束后,他根据自己的战争经历和枯燥无味的战壕生活,以犀利的文笔和一针见血的文字,写成了《西线无战事》一书,一经出版,便大受欢迎,先后被翻译成29种文字,被认为是“一战时期被毁灭的德国青年一代的控诉书”,奠定了雷马克在德国文学和世界文学中的重要地位。

(在战争中,他五次负伤,特别是在1918年的第二次佛兰德战役中,当时他正从战场上试图救出一位受伤的战友时,在英军的突然袭击下,自己被好几颗手榴弹所炸伤,伤势相当严重,经过较长时间的治疗,总算只在右腕节上留下一个无法消褪的疤痕。)

德国的A7V坦克正在通过铁路运输

在火焰喷射器的掩护下,德军士兵向协约国阵地发起进攻

在读这本书的时候,开头的一句话令我印象深刻,“这本书既不是一种控诉,也不是一份自白。它只是试图叙述那样一代人,他们即使逃过了炮弹,也还是被战争毁灭了。”

看完这本书以后,有时,夜深人静的时候,我躺在床上辗转难眠,一闭上眼,我仿佛成为了主人公保罗·博伊默尔,看着自己沾满鲜血的手,端着步枪,在长官的催促与辱骂之中,跳出战壕,迎着敌军连续不断的射击和炮火,穿过一个又一个被炮弹炸出的深坑,一片又一片连绵不绝的铁丝网,身旁是不断被机枪射倒,被炮弹撕成碎片的战友,不断的呐喊声,哀求声,叫骂声,我不断的奔跑,不断的奔跑,和其他的战友一起,向着敌人坚固的阵地,发起一次又一次伤亡巨大而又徒劳无功的进攻...............

通过第一人称叙述的方式,雷马克带领读者深入到第一次世界大战的欧洲战场,走入主角保罗·博伊默尔的生活与内心世界。雷马克以一种既残酷而又真实的笔触,描绘了战争对人性的摧残以及个体生命的渺小与无助。书中的每个角色都鲜明立体,足智多谋的老卡特,聪明的克罗普,忠厚老实的米勒,乐天派的恰登,他们原本都是和平年代里的普通人,却因战争的爆发,而被无情地卷入其中,从青涩懵懂的少年成长为饱受战火洗礼、对生活充满怀疑与绝望的战士,由一个“有情有义,敢爱敢恨”的人,变成了“麻木不仁,浑浑噩噩”的野兽,这就是战争的恐怖,名为“战争”的绞肉机,投进去的是一批批活生生的人,出来的,却是一摊摊的肉泥

即便是在前线“无战事”的片刻宁静之中,士兵们仍然无法摆脱恐惧,孤独与对现实的绝望,他们蜷缩在阴冷的战壕之中,与老鼠作伴,吃着冻得发硬的土豆儿和难吃的香肠,喝着苦涩的咖啡,庆幸着自己又活了一天的同时恐惧着那不知何时到来的死神。他们在死亡的威胁下,被迫快速的成长,承受着常人难以想象的心理压力。这种压力不仅来自外界环境,更源于内心的矛盾与冲突——脱去那身军装,他们也只是一群普普通通的年轻人,是热爱生活、思念家乡,想念家中的父母,却又不得不在枪林弹雨的战场上,为了活下去而杀死另一个国家的另一名年轻人,在战前,他们可能是天真灿烂的学生,是在田地中辛勤劳作的农民,工厂中忙碌的工人,勤勤恳恳的上班族,随着贪婪的政客,无知的将军,疯狂的贵族的一纸令下,他们千里迢迢的来到异乡,去杀死另一群跟他们一样的人,抢走他们的土地与财富。这种扭曲的人性,让人不禁反思:战争真的能够解决争端吗?战争的意义何在?它所带来的痛苦是否远远超过了所追求的利益?

雷马克通过描述战争期间保罗及他的同伴们的情感变化,展示了战争对于人类精神世界的摧残,那些原本纯真善良,天真无邪的灵魂,在炮火的硝烟中逐渐迷失,蜕变为“毫无人性的野兽”,他们对和平生活的向往与现实的残酷形成鲜明的对比,

对于年纪稍大一些的士兵而言,他们与过去的生活总有着紧密的联系,他们已经有了属于自己的家,属于自己的立足之地,有妻子,有儿女,有自己的爱好,有自己所热爱的一切,这些联系是牢固的,是战争所不易破坏的。但像保罗一样的年轻人,他们什么都没有,在这个世界上,他们唯一的联系便是父母,但这种影响终究是微弱的,在生命蓬勃的年纪,他们的人生还是一张白纸,等待着被灿烂的人生所填满,他们本应憧憬美好的未来,却被战争所束缚了手脚,禁锢在只有鲜血,毒气,炮弹,坦克,机枪与防毒面具所铸就的无形的“铁笼”之中,苦苦挣扎

“我们还没有扎下深根,战争就把我们给冲走了................我们被它抓住了,不知道将来的结局会是怎样”。他们的肉体还是二十岁,而心灵深处的灵魂却早已老去,在一次次的战斗中,在一次次的杀戮之中, 他们变成了“杀人魔鬼”,他们麻木不仁,不知痛痒,他们的眼神之中失去了光彩,只相信战争,这就是战争带给年轻人的东西,它教会了他们求生的本领,敏捷的身手,钢铁般的意志,但它也残忍的带走了他们的灿烂青春,使的一个个原本善良的人,慢慢的似野兽般疯狂。

这是那一代人的不幸,也是全人类的不幸

在战争与死亡面前,文字的力量又能有多大呢?历史书上再多的文字,再多的讲述,也无法道尽战争的疯狂与残忍,只有那些亲身经历过战争的人,才能真正的体会那一份无言的痛苦。那些从战争中奇迹幸存的人能像正常人一样的生活么?不,不能。疼痛和血腥早已深入他们的骨髓,其实,当踏上那片战场的时候,他们就已经注定与和平无缘。他们的眼神早已在硝烟中变得惊慌失措,而这种过度的疲劳,也让空洞的眼显得毫无存在的意义。他们虽然存活下来了,但其实,他们的心,他们的肉体,已经连同他们的青春年华一起,和浴血奋战的战友们消逝于那个战火年代之中,存活下来的,不过是一具浑浑噩噩,麻木不仁的“行尸走肉”罢了

“我只是想和您讨论一种可能:也许爱的萌芽在宇宙的其他地方也存在,我们应该到处鼓励她的萌发和成长。为此我们可以冒险。对,可以冒险。

我有一个梦,也许有一天,灿烂的阳光能照进黑暗森林。这时,这里的太阳却在落下去,现在只在远山上露出顶端的一点,像山顶上镶嵌着的一块灿烂的宝石。孩子已经跑远,同草地一起沐浴在金色的晚霞之中”

“太阳快落下去了,你们的孩子居然不害怕?

当然不害怕,因为她知道明天太阳还会升起来的”

终有一日,我希望,不同肤色,不同语言,不同习俗的孩子们,能抛弃一切纷争与偏见,冲突,手拉手,沐浴在温暖的阳光之下,幸福的生活,玩耍..........

新的一年,我的愿望是

世界和平!

写于2025年1月1日

(全文完)