“She's not here。”

她不在長椅上,也不在我的心裡。

我可能再也找不到她了。

這世界從來都是悲傷千萬種。

世間那麼多愛而不得,而你我只是其中過客。

空了,什麼都沒有了。

只剩下空空的白和框架的黑。——序曲

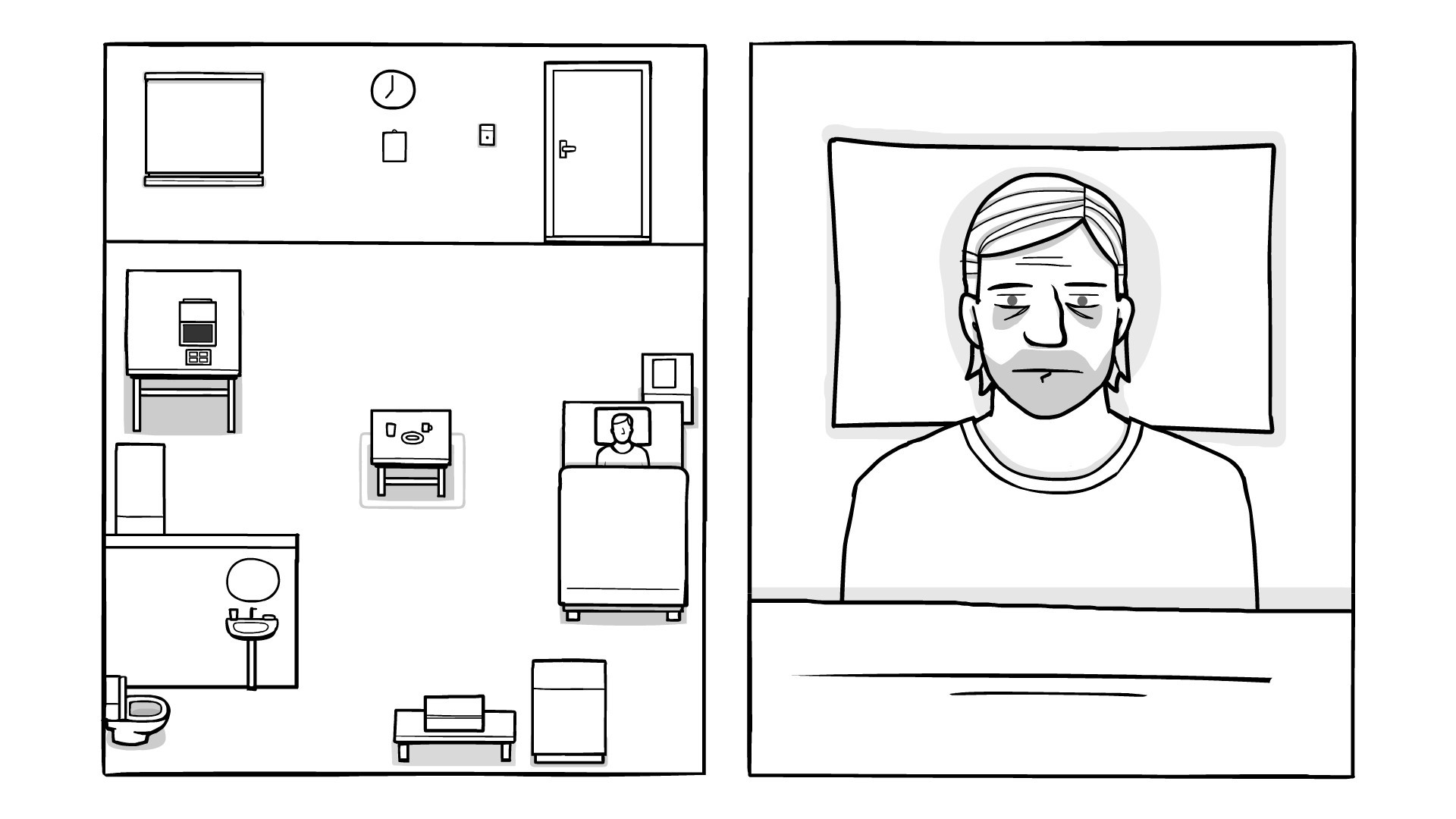

《白門》是開發商Rusty Lake製作的冒險遊戲。該作繼承了鏽湖的遊戲風格,一覺醒來,Robert Hill發現自己身處一個陌生的白色房間,並且記憶全無,出口只有深深緊閉的白色的門……他只有通過每天完成一些規律的任務和在夢中探尋記憶才能離開這裡,在他的身上發生了什麼?他該何去何從?是選擇繼續苟活,還是掙脫這道白色的“牢籠”?

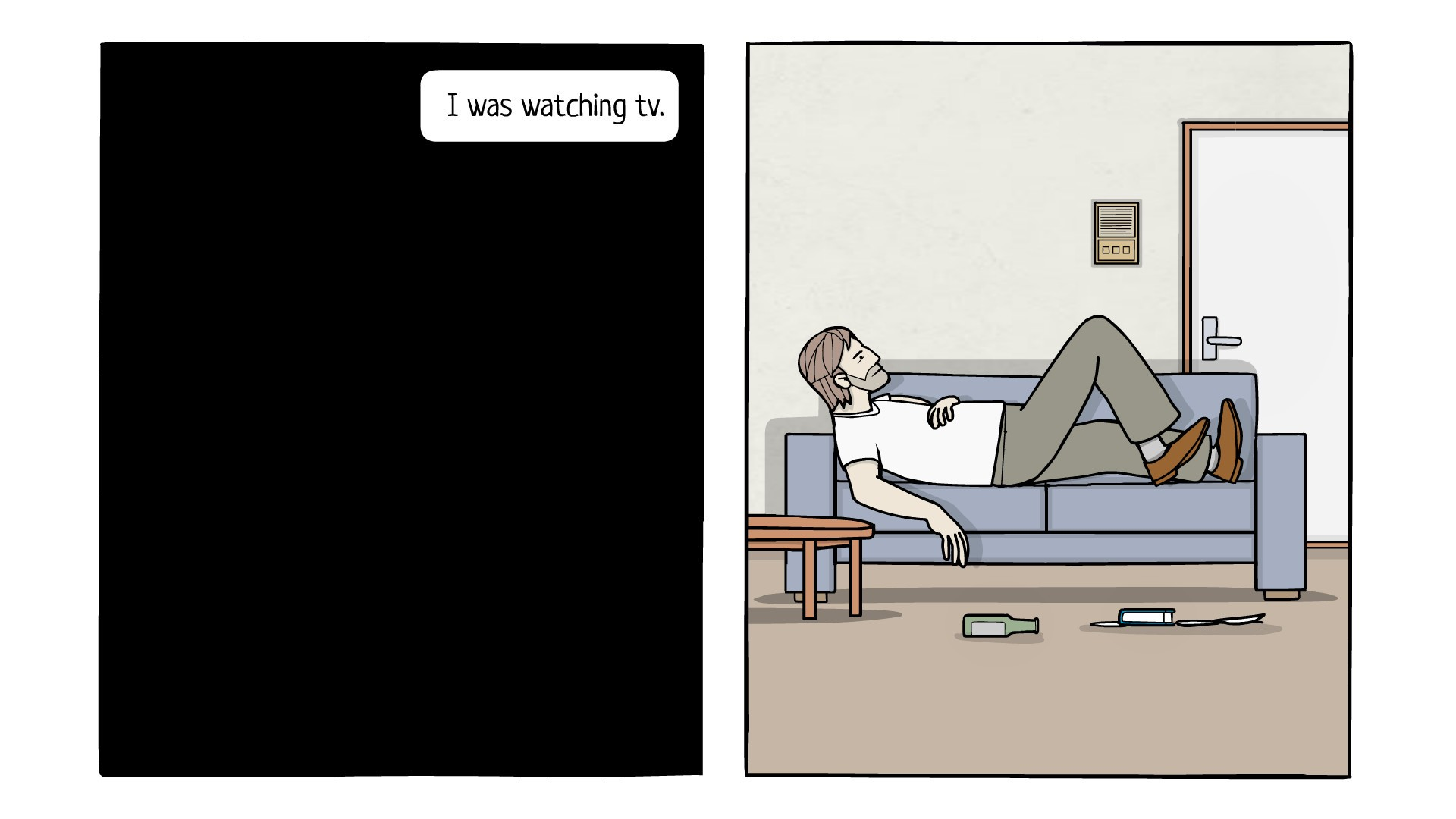

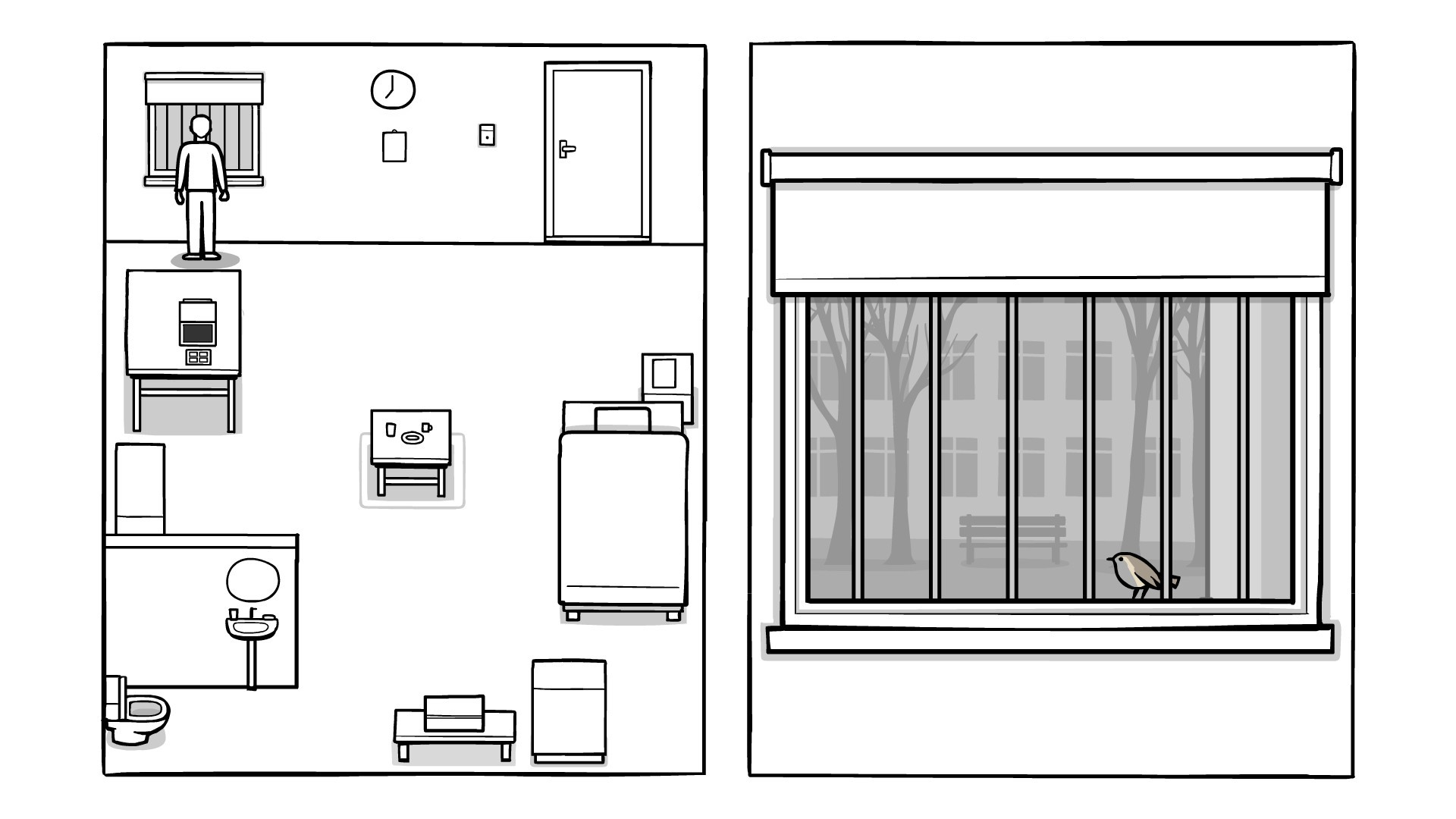

該作的玩法很有特色,乍看之下像是一款解謎遊戲,通過點擊來解答謎題。然而玩到後面,遊戲的敘事要素逐漸超過解謎要素,玩家會感覺自己不僅僅是解謎,而更像是“參與”進一個故事,每一次的點擊,都是為了進一步查明這個故事的真相。這應該與遊戲的設計有關,在白天,玩家第三人稱操作小人,這樣參與感很低,間隔了玩家與故事間的心理距離。在晚上,玩家以第一人稱視角去操作小人,還原整個故事,從而削弱解謎意味,增強敘事意味。兩種視角的變換,無疑會帶來新奇的感覺,這也是在其它遊戲裡很少見到的設計。

同時,該作利用極致簡潔的空間、嚴肅的線條、偏寫實又魔幻的畫風,帶來了非同一般的美術體驗。黑白與彩色的交替,直至最後的彩色取代黑白,帶來的體驗只能用兩個字形容:“震撼”。

而且,《白門》相較於之前作品,篇幅上只能算小品(流程3小時左右),設計思路上,《白門》故事性更強,為了流程體驗的流暢,所以難度相對較低,防止卡關體驗不暢。

儘管流程和難度有限,卻另闢蹊徑,採用雙屏、雙故事線獨特的敘事,在故事上做出了足夠獨特的韻味;儘管故事更多是對鏽湖主線的補充,但是眾多鏽湖元素保證了“鏽”味兒。

同之前壓抑晦澀,略帶驚悚的冒險色彩濃重的故事相比,《白門》的舞臺設定在了療養中心“白門”中病人Robert Hill度過的一週,

空洞又規矩的治療和之前生活的片段互相交疊,畫面採用分屏顯示(類似於《畫中世界》),每天的治療是流程驅動,對應時間做對應行為;而回憶採用對話驅動,根據自白內容做相應動作。黑白線條會隨著Bob找回記憶片段,回憶自己同Laura相識相處告別的種種場景,色彩越來越豐富,故事卻在找回色彩之後急轉直下,作為配角的Sarah卻背叛了鏽湖組織,消除了Bob關於Laura的記憶,黑色記憶也成為了金色。

總而言之,人們常說,愛情是一種病。我想這句話用來形容《白門》這個虐心的故事,實在是再恰當不過。

在遊戲的隱藏結局中,護士Sarah抹去了Robert Hill腦海中關於Laura的記憶,消除了名為“愛情”的病毒。至此,崩壞的Bob才終於好轉康復。但在他的記憶中,他還是會不由自主地來到公園,不由自主地在長椅前停頓,只是那裡已經不再有一個金髮藍眼的女生,安安靜靜地坐著,臨摹一隻即將飛走的知更鳥。

“你看,知更鳥飛走了,我已經忘記了你。”

“不,它沒有。它還在你的腦海中,這也正是你還是會下意識駐足長椅前的原因。”

一聲唏噓,人生若只如初見,只是一切已不復往昔。

曾經

正是綠意蓬勃的初夏時節,蟲鳴鳥啼,萬物都在爭先恐後地釋放著求偶訊息。我漫不經心地走在公園,突然留意到了坐在長椅上的藍衣女人:她正專注地在紙上畫著什麼,淺藍色的瞳孔微微閃爍,像一汪波光粼粼的清泉——把夕陽攪成無數斑斕碎片,也攪動了我心裡的蜂巢。

轉瞬間,成千上萬只蜜蜂都朝著這朵淡藍色的百合花嗡嗡飛去。

我走近她,一隻鳥飛走了。

她正在畫著什麼,看見我,放下了鉛筆。

我問她:“你在畫什麼?”

她低下頭。“是一隻知更鳥。”她說道,把手移開,併合上了畫冊。

“抱歉,它飛走了。”

她看著我說道:“不,它沒有。它的樣子,我已經全部記在腦子裡了。”

她閉上了雙眼。

那是1970年6月,我第一次和Laura見面,在她面前,我侷促得像個剛學會走路的孩子一樣,笨拙不堪——但這一幕,卻是我此生最珍貴的回憶。

後來

我重新找回失去的色彩,在彩色的世界裡將她一點一點抹去、塗白。最後把深愛的人徹底變成白色。在這之後的夢境裡,物是人非,長椅還在,知更鳥還在,但畫知更鳥的人卻不在了。

好一似食盡鳥投林,落了片白茫茫大地真乾淨。

我在公園裡散步。

我看到了一個空著的長椅。

一時間,我停下了腳步...

一隻鳥飛走了。

我繼續前行。

但“我”不知道,

“我”不知道是帶著與她的回憶痛苦地活下去更好,還是讓她徹底從生命裡消失無慮地活下去更好。

“傷心橋下春波綠,曾是驚鴻照影來。”