計算機從初代的廠房大小已經變成了巴掌大小,繁瑣的01代碼變成了學齡前兒童都有機會掌握的圖形指令,創作表達也從鴻篇鉅製和短篇歌劇變成了可抒情和幽默的140字。生產工具的改進使得生產力得以提升,而人類創作的熱情從沒冷卻過。手工,繪畫,攝影,寫作,演唱,從陽春白雪到下里巴人,創作者從作品裡表達思想,得到滿足,而觀賞作品的人們也能填補自己的情感。

獨立遊戲的定義在過去幾年被重視過,爭論過,可是遊戲和病毒在“變異”的方面是相同的,自己革自己的命,就連“獨立遊戲”也是“變異”的產物,所以至今也沒有統一定義,而且多數玩家和遊戲製作人似乎也不糾結於這種東西了。但是有一點是不變的,遊戲不是憑空變出來的,還是要有人去製作遊戲才行。人使用工具製作了遊戲,那遊戲可以被歸為“作品”,至於近幾年經常被提及的“第九藝術”,我認為是不是藝術需要留給後人去評價,不是“可以”是“需要”,不然大多有“自賣自誇”之嫌。獨立遊戲作為作品,也作為遊戲,它們包含了表達。獨立遊戲通常在製作人數上為幾人或單人,並且通常是被認為在製作過程中商業影響都比較少,此消彼長,個人表達就相對多了。

最近幾年,獨立遊戲製作者作為一股勢力進入到玩家的視野,除了明星製作人外,例如小島秀夫、宮本茂等等,一些雖然大家還是記不得名字,但名不見經傳的獨立遊戲製作人的事蹟也被人們津津樂道。

《這裡沒有遊戲(There is no game)》算是一款劍走偏鋒,短小而歡樂的遊戲。遊戲本身還是很不錯的,但是我認為其中體現的獨立遊戲製作人相關的東西更有趣。在遊戲的最後,製作者把自己做進了遊戲,這段還挺意思的,推薦大家玩玩。

不過這不是這段文字的重點,重點是最後作者作為一個有妻有女的禿頭鬍子男,在遊戲裡用角色吐槽自己不得不賣車維持家用,不得不頂住家庭關係和社會生活的一堆壓力來做遊戲,同時透露出的對希望自己遊戲完成的期望和克服困難的疲憊。看到這些後,遊戲就讓我覺得,這就是一個普通人做的遊戲,從感嘆普通人也能做遊戲了,到顧慮做遊戲的困難,然後想想,這遊戲不是也挺好的嘛。同時一些小細節也讓我知道,做這個遊戲的人也是個玩遊戲的人。

雖然個人或小團體做遊戲依然很困難,但是工具的提升使得做遊戲的門檻下降了,這讓大眾創作變成了可能,也使得遊戲迎來了更豐富的多樣性。《這裡沒有遊戲》就讓我覺得中年禿頭鬍子男人能夠做出這樣的遊戲,那作家能做遊戲嗎?他們能做出什麼樣的遊戲呢?我們有了一個樣板,《極樂迪斯科》。工作室ZA/UM是一個團隊,不過主創還是作家,遊戲的世界觀就是根據主創早年的作品《神聖而可怕的空氣(Sacred And Terrible Air)》定下來的。

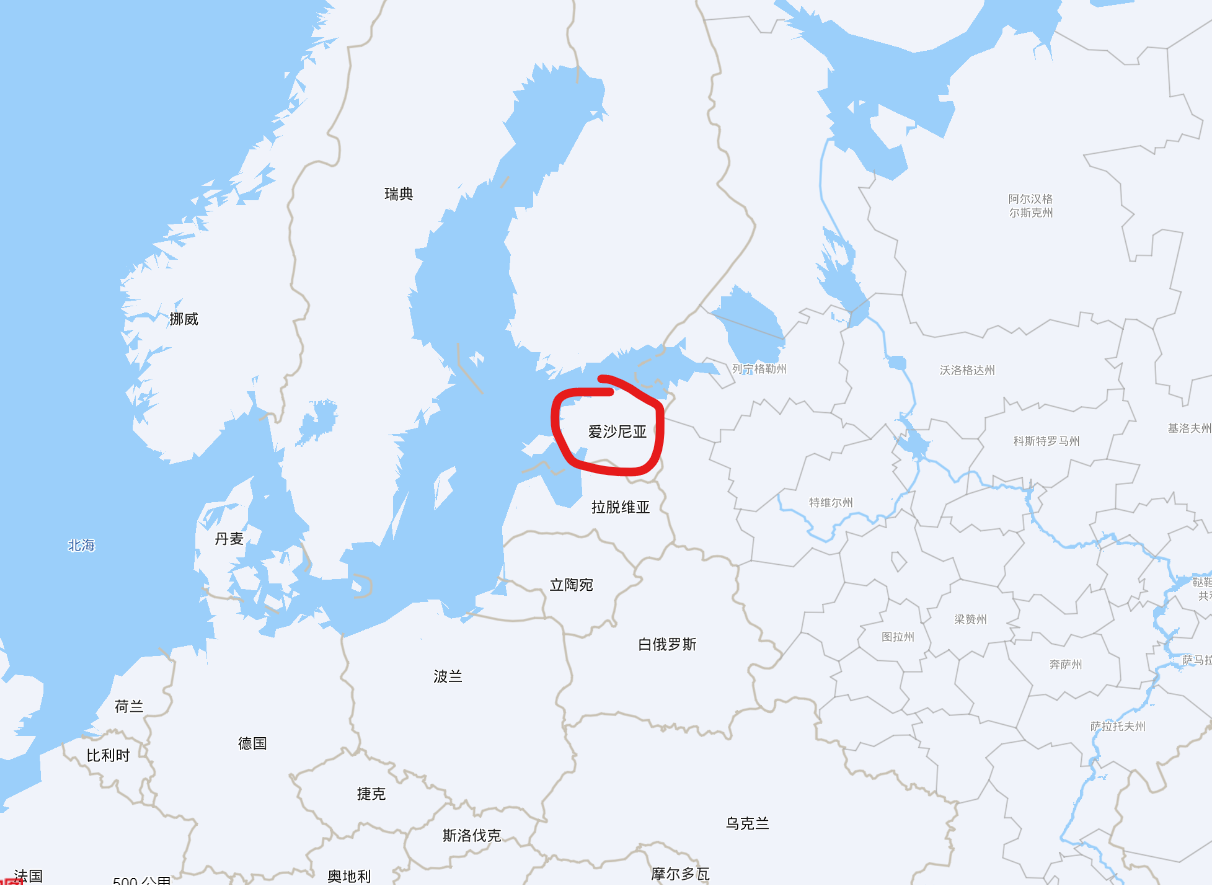

除了作家的氣息,創作團隊帶來的愛沙尼亞的氣息也體現在了遊戲裡,這裡先給大家看看愛沙尼亞在哪

愛沙尼亞帶有北歐的那種冷峻,文學也冷,電影也冷,我曾有幸去過那裡的塔爾圖大學和塔林大學,還算暖和,但是就是那種符合刻板印象的藍色歐洲城市。又因為曾經和蘇聯的外交關係,使得當時TGA領獎時的感言顯得並不突兀,“我們在此想感謝那些偉大的前輩們,伊利亞.列賓(俄羅斯畫家),弗拉基米爾.馬雅科夫斯基(前蘇聯詩人),維克多.崔(前蘇聯搖滾之父),以及馬克思和恩格斯的著作給我們的政治教育。”而愛沙尼亞本身國力仍有待提高,使得主創對於地緣政治中國家的處境更有體會,這些都融進了遊戲裡。

這裡還想提一句,愛沙尼亞,拉脫維亞和立陶宛作為波羅的海三國,也可以說是命途多舛了。另外我最近在玩的一款遊戲《聖殿春秋》原本就是同名名著改編的,講述了一個建造教堂的故事,我因為遊戲讀了原著,把他做成遊戲的優點就是形象的體現的中世紀那股絕望勁兒。

畫家呢?畫家的遊戲是什麼樣?《GRIS》可以被拿出來說一說。《GRIS》的工作室名叫NOMADA,三位主創一個從未做過遊戲的藝術家,兩個程序員。

《GRIS》在宣傳時的藝術風格就令人印象深刻,在工作室首部作品《GRIS》有了一定影響力之後,工作室的招募方向也是非常看重藝術人才方向,畢竟當時做這個遊戲就是因為主創對於遊戲中的藝術創作很感興趣。《GRIS》畫面精美,立意也挺深刻,但是我覺得它作為遊戲少一點什麼,音樂的切換,流程節奏的不舒服,解密的提示,我只能膚淺且籠統的總結成“打磨的不夠”。但是這不是評測。雖然我不能很好的用語言總結它缺失的那一點東西,但是玩過的人應該能體驗到它確確實實有一些不足。這很好,因為它符合了我對畫家的刻板印象,什麼刻板印象?畫家不會做遊戲。但是它又打了我的臉,因為這款遊戲人們買賬。而且它對遊戲的“變異”也推了一手,告訴了玩家和製作人,這種也是遊戲,遊戲也可以有這種側重點。《GRIS》的風格和更早的《畫中世界》很相似,兩個遊戲透露著同一種氣場,而關於《畫中世界》,它則只由一個人獨立完成,而這老哥的靈感來源於塔羅牌、漫畫和多米諾骨牌,這些也是他自己日常接觸的,關於《畫中世界》的更多詳細歷程,可以在B站找到老哥在央美的講座,《我是如何創造出《畫中世界》的》。

有心理問題的人也可以用遊戲表達自己。《林中之夜》的主角就有嚴重的心理疾病,並且不幸的已經去世了,而《林中之夜》的主角也有同樣的問題,它喪的很日常,像不像作者不知道,但是很像我,很像寫著這些字的筆者我。玩遊戲的時候,我就知道,遊戲製作人要麼研究了很多這類人,要麼就是這類人,並且自我刨析了很多。這裡夾點私貨,這個遊戲沒有漢化,我和一群人正在做,有想加入的可以遊信私信我。

在19年核聚變的時候,我實實在在和遊戲製作人聊上了天,一個是《紙人》的作者,一個是《莫塔之子》的社區經理。《紙人》的作者看著有些邋遢,交談時感覺他是那種很內向但是又對玩他遊戲的陌生人很親切所以努力和你交談的人。《莫塔之子》當時還沒發佈,所以社區經理很努力的和試玩的人用英語交流,而他自己是個波蘭人,英語也很一般。同時椰島遊戲的展臺我也去試玩了很多,就是《江南百景圖》的椰島遊戲,他們所有人使得整個展臺都散發著一種“快來玩我的遊戲”的腦電波。

獨立遊戲的精彩於我在於“新”,新玩法,新點子,這些都是作者賦予的。格物致知,格作者就和小時候語文課要知道歷史背景,要知道李白杜甫的生平一樣。當時只覺乏味,現在卻變得很有趣。而且“新”通常代表不同,但是作者們會互相“惡搞”,類似於捧哏逗哏,大多會把別人的遊戲搬進自己遊戲裡。當看到這些時,捧哏逗哏抖了個包袱,然後我笑了。“Thanks for playing my game”是每個遊戲作者包含著能讓人動容的感情標註在遊戲最後的。

同時我可以沒有提及任何製作人的名字,因為我希望他們名不見經傳,但他們可能不這麼想。