计算机从初代的厂房大小已经变成了巴掌大小,繁琐的01代码变成了学龄前儿童都有机会掌握的图形指令,创作表达也从鸿篇巨制和短篇歌剧变成了可抒情和幽默的140字。生产工具的改进使得生产力得以提升,而人类创作的热情从没冷却过。手工,绘画,摄影,写作,演唱,从阳春白雪到下里巴人,创作者从作品里表达思想,得到满足,而观赏作品的人们也能填补自己的情感。

独立游戏的定义在过去几年被重视过,争论过,可是游戏和病毒在“变异”的方面是相同的,自己革自己的命,就连“独立游戏”也是“变异”的产物,所以至今也没有统一定义,而且多数玩家和游戏制作人似乎也不纠结于这种东西了。但是有一点是不变的,游戏不是凭空变出来的,还是要有人去制作游戏才行。人使用工具制作了游戏,那游戏可以被归为“作品”,至于近几年经常被提及的“第九艺术”,我认为是不是艺术需要留给后人去评价,不是“可以”是“需要”,不然大多有“自卖自夸”之嫌。独立游戏作为作品,也作为游戏,它们包含了表达。独立游戏通常在制作人数上为几人或单人,并且通常是被认为在制作过程中商业影响都比较少,此消彼长,个人表达就相对多了。

最近几年,独立游戏制作者作为一股势力进入到玩家的视野,除了明星制作人外,例如小岛秀夫、宫本茂等等,一些虽然大家还是记不得名字,但名不见经传的独立游戏制作人的事迹也被人们津津乐道。

《这里没有游戏(There is no game)》算是一款剑走偏锋,短小而欢乐的游戏。游戏本身还是很不错的,但是我认为其中体现的独立游戏制作人相关的东西更有趣。在游戏的最后,制作者把自己做进了游戏,这段还挺意思的,推荐大家玩玩。

不过这不是这段文字的重点,重点是最后作者作为一个有妻有女的秃头胡子男,在游戏里用角色吐槽自己不得不卖车维持家用,不得不顶住家庭关系和社会生活的一堆压力来做游戏,同时透露出的对希望自己游戏完成的期望和克服困难的疲惫。看到这些后,游戏就让我觉得,这就是一个普通人做的游戏,从感叹普通人也能做游戏了,到顾虑做游戏的困难,然后想想,这游戏不是也挺好的嘛。同时一些小细节也让我知道,做这个游戏的人也是个玩游戏的人。

虽然个人或小团体做游戏依然很困难,但是工具的提升使得做游戏的门槛下降了,这让大众创作变成了可能,也使得游戏迎来了更丰富的多样性。《这里没有游戏》就让我觉得中年秃头胡子男人能够做出这样的游戏,那作家能做游戏吗?他们能做出什么样的游戏呢?我们有了一个样板,《极乐迪斯科》。工作室ZA/UM是一个团队,不过主创还是作家,游戏的世界观就是根据主创早年的作品《神圣而可怕的空气(Sacred And Terrible Air)》定下来的。

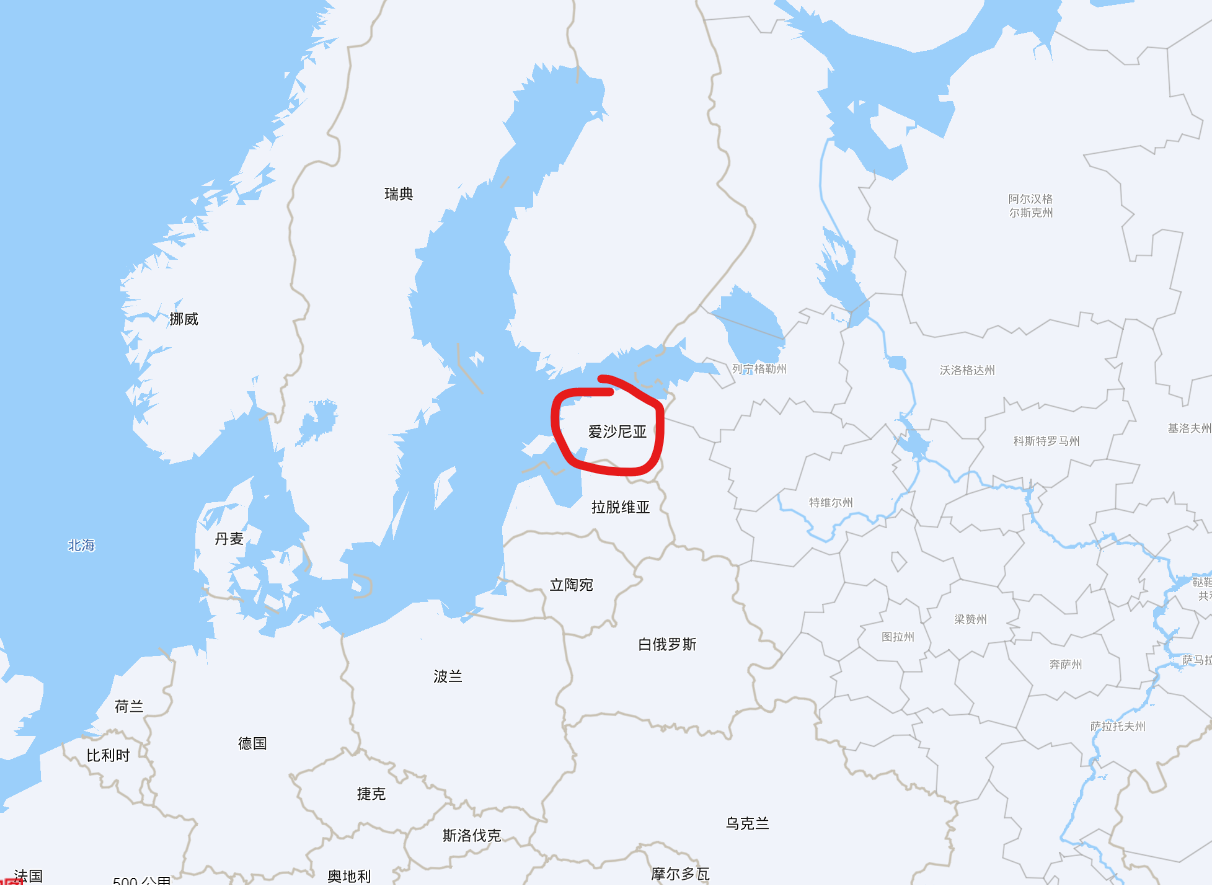

除了作家的气息,创作团队带来的爱沙尼亚的气息也体现在了游戏里,这里先给大家看看爱沙尼亚在哪

爱沙尼亚带有北欧的那种冷峻,文学也冷,电影也冷,我曾有幸去过那里的塔尔图大学和塔林大学,还算暖和,但是就是那种符合刻板印象的蓝色欧洲城市。又因为曾经和苏联的外交关系,使得当时TGA领奖时的感言显得并不突兀,“我们在此想感谢那些伟大的前辈们,伊利亚.列宾(俄罗斯画家),弗拉基米尔.马雅科夫斯基(前苏联诗人),维克多.崔(前苏联摇滚之父),以及马克思和恩格斯的著作给我们的政治教育。”而爱沙尼亚本身国力仍有待提高,使得主创对于地缘政治中国家的处境更有体会,这些都融进了游戏里。

这里还想提一句,爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛作为波罗的海三国,也可以说是命途多舛了。另外我最近在玩的一款游戏《圣殿春秋》原本就是同名名著改编的,讲述了一个建造教堂的故事,我因为游戏读了原著,把他做成游戏的优点就是形象的体现的中世纪那股绝望劲儿。

画家呢?画家的游戏是什么样?《GRIS》可以被拿出来说一说。《GRIS》的工作室名叫NOMADA,三位主创一个从未做过游戏的艺术家,两个程序员。

《GRIS》在宣传时的艺术风格就令人印象深刻,在工作室首部作品《GRIS》有了一定影响力之后,工作室的招募方向也是非常看重艺术人才方向,毕竟当时做这个游戏就是因为主创对于游戏中的艺术创作很感兴趣。《GRIS》画面精美,立意也挺深刻,但是我觉得它作为游戏少一点什么,音乐的切换,流程节奏的不舒服,解密的提示,我只能肤浅且笼统的总结成“打磨的不够”。但是这不是评测。虽然我不能很好的用语言总结它缺失的那一点东西,但是玩过的人应该能体验到它确确实实有一些不足。这很好,因为它符合了我对画家的刻板印象,什么刻板印象?画家不会做游戏。但是它又打了我的脸,因为这款游戏人们买账。而且它对游戏的“变异”也推了一手,告诉了玩家和制作人,这种也是游戏,游戏也可以有这种侧重点。《GRIS》的风格和更早的《画中世界》很相似,两个游戏透露着同一种气场,而关于《画中世界》,它则只由一个人独立完成,而这老哥的灵感来源于塔罗牌、漫画和多米诺骨牌,这些也是他自己日常接触的,关于《画中世界》的更多详细历程,可以在B站找到老哥在央美的讲座,《我是如何创造出《画中世界》的》。

有心理问题的人也可以用游戏表达自己。《林中之夜》的主角就有严重的心理疾病,并且不幸的已经去世了,而《林中之夜》的主角也有同样的问题,它丧的很日常,像不像作者不知道,但是很像我,很像写着这些字的笔者我。玩游戏的时候,我就知道,游戏制作人要么研究了很多这类人,要么就是这类人,并且自我刨析了很多。这里夹点私货,这个游戏没有汉化,我和一群人正在做,有想加入的可以游信私信我。

在19年核聚变的时候,我实实在在和游戏制作人聊上了天,一个是《纸人》的作者,一个是《莫塔之子》的社区经理。《纸人》的作者看着有些邋遢,交谈时感觉他是那种很内向但是又对玩他游戏的陌生人很亲切所以努力和你交谈的人。《莫塔之子》当时还没发布,所以社区经理很努力的和试玩的人用英语交流,而他自己是个波兰人,英语也很一般。同时椰岛游戏的展台我也去试玩了很多,就是《江南百景图》的椰岛游戏,他们所有人使得整个展台都散发着一种“快来玩我的游戏”的脑电波。

独立游戏的精彩于我在于“新”,新玩法,新点子,这些都是作者赋予的。格物致知,格作者就和小时候语文课要知道历史背景,要知道李白杜甫的生平一样。当时只觉乏味,现在却变得很有趣。而且“新”通常代表不同,但是作者们会互相“恶搞”,类似于捧哏逗哏,大多会把别人的游戏搬进自己游戏里。当看到这些时,捧哏逗哏抖了个包袱,然后我笑了。“Thanks for playing my game”是每个游戏作者包含着能让人动容的感情标注在游戏最后的。

同时我可以没有提及任何制作人的名字,因为我希望他们名不见经传,但他们可能不这么想。