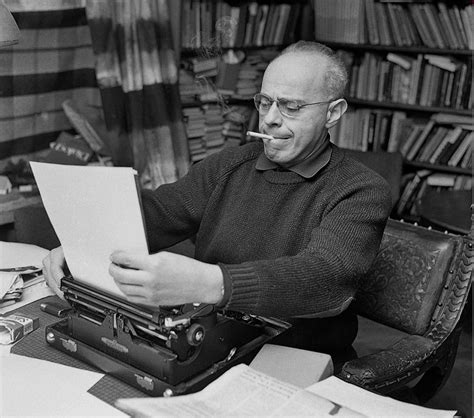

《索拉里斯星》是一本科幻小说,创作年代是1959-1961年,作者是来自波兰的斯坦尼斯瓦夫·莱姆。这本小说先后两次被改编成电影,一次是由苏联导演安德烈·塔可夫斯基执导,1972年上映的《索拉里斯》,国内又译《飞向太空》。2002年好莱坞也翻拍过一版,主演是乔治克鲁尼。小说作者莱姆出生于1921年,学习过医学、哲学、控制论等等,德占期间做过汽修工,二战结束后开始写长篇小说,被誉为一己之力将波兰科幻提升到世界水平的作家,《索拉里斯星》是他的代表作之一。

斯坦尼斯瓦夫•莱姆,1975年

索拉里斯星是一颗海洋覆盖的行星,它与一红一蓝两颗恒星保持着稳定的结构。一层胶质海洋覆盖着整个星球,各种各样的神奇现象在海洋上发生着。可是自从人类发现这颗星球已经过去近百年,关于它科学家们仍然是一无所知,因为索拉里斯上有太多与人类已知的科学理论相悖的现象。这片海洋具备一定的生命活动特征,部分学者猜想它是一种生物形态。

被海洋覆盖的索拉里斯星

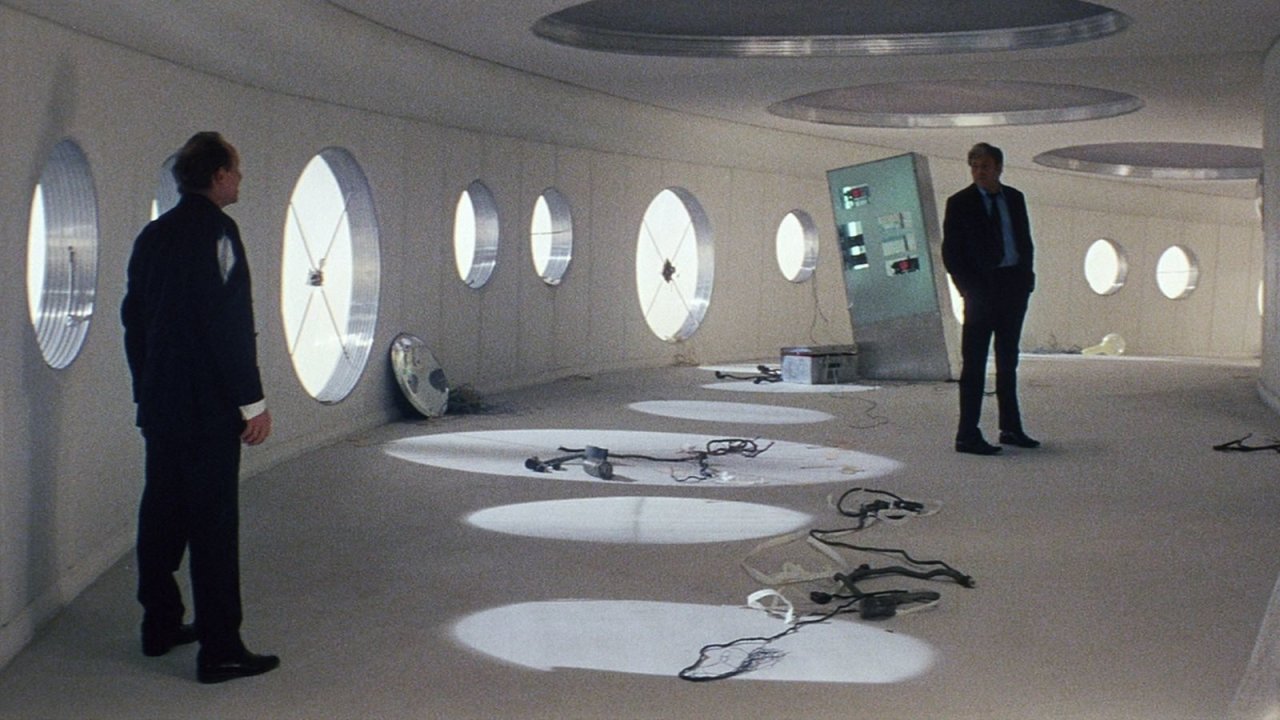

索拉里斯学由于几十年的无用功已经逐渐降温,索拉里斯科考站里仅剩了三位科学家。主角克里斯搭乘一班宇宙飞船来到这里,他发现科考站一片狼藉,天体物理学家萨托雷斯将自己反锁在屋里,控制论专家斯诺特两手血迹神经兮兮,而他的好友生物学家吉巴里安在他抵达的前夕自杀了。

抵达科考站的克里斯

诡异的事件很快发生在克里斯身上,他死去十年的亡妻哈丽出现在了科考站里,哈丽记忆混乱,不知自己从何而来,要做什么,只具备不让克里斯离开自己的本能。她展现出来缺乏常识的一面,同时又显露出恐怖的力量。克里斯陷入了惊恐的情绪,他设法将哈丽骗入火箭,将她发射到了行星轨道中,火箭几乎被哈丽从内部摧毁,她发出的悲鸣听不出一丝人性的痕迹。

破门而出的哈丽

很快,斯诺特与克里斯坦白,由于在实验中用强射线照射海面,索拉里斯发生了未知的反应,科考站里的几人身边都出现了意外来客,他们称之为“客人”。客人来自每个人最深刻的回忆,难以被杀死,死去了也会重新出现。哈丽十年前在与克里斯的争吵后自杀,这成了他最痛苦的回忆。而在这种自我被暴露的情境下,吉巴里安是因为羞耻而自杀。

“复活”的哈丽

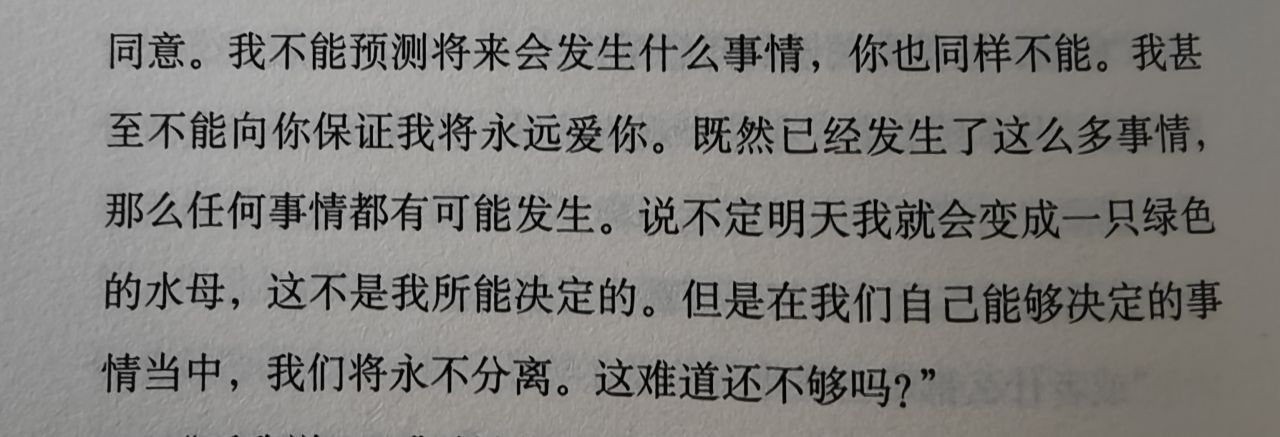

三位幸存者不断探索解决问题的方式,而客人存在的越久,心智就越像人类,哈丽逐渐发觉了自己的异常,伤心于克里斯的疏远,同时为了自我求证她吞服液氧,果然自己没能被杀死,这让她濒临崩溃。而在朝夕相处中,克里斯已经重新爱上了这个哈丽,他不愿实施斯诺特和萨托雷斯消灭客人的计划,而想和哈丽就这样在索拉里斯长相厮守。最终,在斯诺特的告知下,深刻认知了自己本质的哈丽,为了不让自己和克里斯沉溺在这种虚假的团聚中,也为了了结这个非人的自己,主动让湮灭器分解了自己,克里斯的妻子“死而复生”后又一次选择了自尽。

斯诺特和克里斯

这是简单的故事梗概,我个人觉得这本书有两个主要的主题。

第一,是不可被认知的绝对他者。

作者莱姆在书中捏造了一门索拉里斯学,书中有近一半的篇幅是在讲述一代代科学家对索拉里斯的观察、研究、归纳、分析,但是全部近百年的宏篇巨著也不过是废纸堆罢了,人类对索拉里斯仍旧一无所知,它的存在超越了人类认知理性的边界。包括它是不是一种生物,能否思考、能否沟通,书中均没有给出答案。索拉里斯的海洋能够借由由引力影响时空,让自己稳定地处于两颗恒星之间,如果它具备智识,则它掌握并应用了人类所未能掌握的知识,但是它的结构并不比单细胞生物复杂。科考站发生的事件就像是一种无意识的自然现象,人类在这片沉睡的海洋面前是蒙昧渺小的。索拉里斯是一个不可被认知的绝对他者,是不可知论的复辟。

双星系统(艺术创作)

这体现了本书的一个核心思想,就是反对人类中心主义。作为世界大战和冷战的亲历者,莱姆对于人类因科技进步而产生的自傲进行了反思,人类也许未掌握真理,而只是尝试了解释。人与人的理解尚未达成,又何谈理解他者呢?书里讽刺了这种在宇宙探索中仍持有人类中心主义的观念:“我们真的想征服宇宙吗?我们真的想认知宇宙吗?不是,我们不过想把地球的边缘推到宇宙的尽头。我们寻找的是人,而不是任何其他东西。我们不需要其他世界,我们需要的是镜子。”

“我们只需要一面镜子”

由此,这本书,尤其是前半段,给读者传递了一种恐惧,这种恐惧来自未知,未知又无从解释,无从解释又无法控制,在这颗星球上没有答案,只有选择。

第二个主题是非人之物成为人。

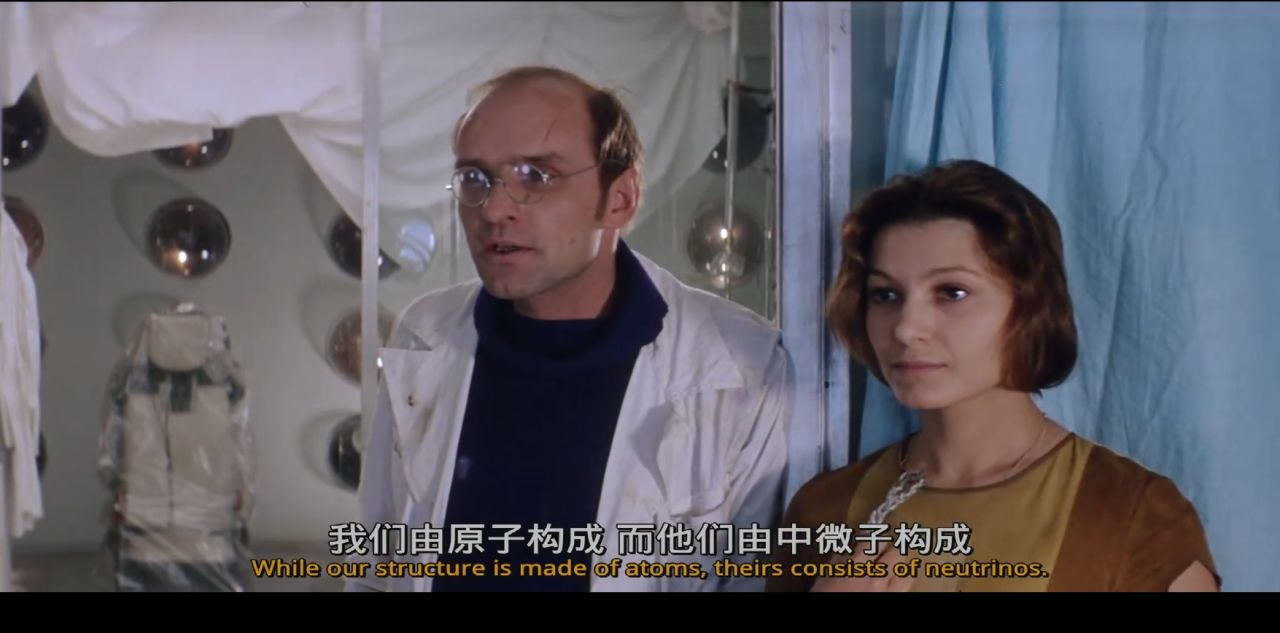

索拉里斯产生的客人无疑是非人之物,他们由中微子构成,从物质基础上就是另一类存在。同时,自我意识来自个体与客观世界的关联。由索拉里斯读取记忆生成的客人们,他们不知自己是谁,不知从何而来,不知要往哪儿去,没有记忆,与外部世界的联系仅有记忆的主体一人而已。他们尚不具备自我意识,克里斯对于初诞生的哈丽唯有恐惧之情,因为她类人而非人。

萨托雷斯和哈丽

但是随着时间推移,哈丽有了属于自己的回忆,和克里斯有了新的关系,与斯诺特、萨托雷斯有了交集,她的个体意识就由此萌发了。一个人唯有在其他人中间,她才成为一个人。哈丽是幸运的,因为克里斯接纳她,而斯诺特和萨托雷斯都可能多次杀死了自己的客人。哈丽的自我意识逐渐成长,她问克里斯“你能肯定你现在爱的不是她,而是我?真的是我?”乃至于故事的结尾,哈丽出于自己的意愿自我了结,她完成了从非人之物到人的跨越。与宏大而脆弱的索拉里斯学相比,人的情感是更动人与坚强的。

克里斯的表白

人与非人的边界是什么,什么样的存在能称之为人?莱姆很有创见地通过外星产物这种方式表达了自己的思考,并影响了后来《银翼杀手》等赛博朋克题材作品的一大核心主题。赛博朋克里从科技进步角度出发,更广泛地讨论了诸如改造人和人的界限、仿生人和人的界限、机器人和人的界限、AI和人的界限等等。

“Time to die”

从现在的角度看《索拉里斯星》,尤其是考虑到它创作的年代,这本书无疑在很多领域都是开创性的。它打破了人们对外星生命的构想范式,不是人形、没有社会性、无法被理解,索拉里斯如同一位上帝,但是它既不救赎,也不服务,只是存在。同时,这本书以科幻题材承载了许多哲学思辨与人文关怀,具备着超越时代的价值。

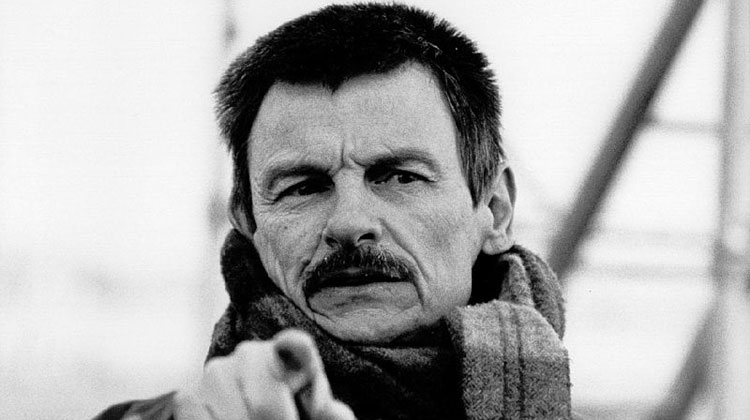

塔可夫斯基改编的电影也是传世经典,与《2001太空漫游》可称20世纪科幻电影的双璧,大家感兴趣的可以看一看,b站搜《飞向太空》就可以。不过原作者莱姆并不喜欢塔可夫斯基的改编,两人甚至为此发生过争吵。如果说原作更关注那片不可认知的海洋,那电影更关注的是人的内心。

不过在好莱坞2002版的改编上映后,莱姆的评价是:“我曾以为塔可夫斯基的《飞向太空》已经够差了。”

苏联导演 安德烈•塔可夫斯基

拾人牙慧的小文,见笑了以上。