譯按

只論劇情或許有些爛俗的《仙劍》卻深深打動了許多遊戲玩家,這是因為他們化身主角一點一滴地努力和戰鬥,在迷宮中穿行而來的嗎?《刺客教條》糟糕的改編小說卻如同流水賬一般乏味,而賣不出去也沒人讀的小說改編成《極樂迪斯科》後一炮走紅,為全球的玩家和讀者所喜愛,這到底是什麼原因?

我們常常談論遊戲敘事,或者交互敘事,而我們是否有問過到底故事和遊戲之間關係到底是怎樣的?為什麼我們總是在遊戲中尋求敘事?遊戲和故事到底是不是衝突的?我記得我曾看過某位遊戲研究者談到小說和遊戲的最大區別之一就是動詞的匱乏,隨便一頁小說中,你就能找到豐富的動詞,但是遊戲中可能你卻只能看到一兩個核心的動詞的重複(砍,翻滾),但這種比較是合適的嗎?

遊戲研究的史前時代,故事講述和所謂的「敘事」是討論的重要課題之一,無作為交互敘事先驅的 Chris Crawford 在遊戲開發者大會上發表《巨龍演講》之後毅然決然地投身於此領域(見《遊戲大師Chris Crawford談互動敘事》,而本文作者,如今已經年近八十的 Janet Murray,在1997年頁發表了一本經典的著作《全息甲板上的哈姆雷特:網絡空間中敘事的未來(Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, 1997)》中,就已經在構想電子遊戲的賽博空間中偉大敘事藝術的可能性。

這裡或許需要解釋一番:全息甲板(Holodeck)指的是《星際迷航(Star Trek)》中的虛構設備,它使用「全息圖」(投射光和電磁能,產生實體物的幻覺)來創建真實或虛構環境的逼真 3D 模擬,參與者可以在其中自由互動與環境以及物體和人物並且實時演算。從講故事的角度來看,全息甲板允許引入各種各樣的地點和人物,例如地球過往的事件和人物,或虛構的地方或生物。作家經常用它作為提出哲學問題的一種方式。

在這樣的世界和裝置中,是否也可能,以及如何能誕生出偉大的作品?無論它是什麼?

這篇文章則是與之相關一篇文本,Janet Murray 在2004年一個由MIT Press,和電子書評等合作的電子出版實驗中發佈,後續還邀請了其他著名的遊戲學者,諸如 Espen Aaserth 進行線上的評論,一併翻譯如下。

我們可以這種交鋒回應中聞到一股 LvN(Ludology vs. Narratology 遊戲學與敘事學之爭)的味道,但在這裡的 Aaserth 看起來的論述有些沒道理甚至稚嫩地把 Janet Murray 強行視為敘事學的生搬硬套,完全不具備說服力。而我反倒意外地發現了 Janet Murray 所談及的故事-遊戲(story-game),或遊戲-故事(game-story)與我所思考的基於界面的遊戲研究創作視角所強調的重疊地帶與交織竟如出一轍,甚至連字符的用法也是如此。而就像 Bryan Loyall 將其製作研究的看作一種參與式的,由計算機驅動和分發的,為單人服務的交互戲劇劇團,Janet Murray 所提到的重玩故事(replay story)在時間結構美學上與博爾赫斯的暗和,這些都是寶貴的,從外部延伸的對遊戲-故事-戲劇界面的思考,不過這一切都已經是二十年前的討論了,還需要開始做更進一步的推進與對當下情形的思索和創造,那這就要交給讀者你們來評判了。

葉梓濤

落日間

Janet Murray

珍妮特·霍洛維茨·默裡(生於1946年)是喬治亞理工學院文學、媒體和通信學院的教授。她也是數字綜合文科中心的主任。她在哈佛大學獲得英語博士學位。在1999年來到佐治亞理工學院之前,她是麻省理工學院教育計算倡議中心的高級研究科學家,自1971年以來,她在那裡教授人文學科並負責前沿互動設計項目。她的主要研究興趣是交互式設計、交互式敘事,以及表現性媒體的歷史和發展。

她廣為人知的著作《全息甲板上的哈姆雷特: 網絡空間中敘事的未來》一書中提出,我們是否可以期待這種新的媒介能帶來一種新的表達性的藝術形式,在感動和啟迪我們的能力方面與莎士比亞戲劇或維多利亞時代的小說相媲美。她對這種可能性持樂觀態度。

她的教科書《發明媒介: 交互設計作為一種文化實踐的原則》(Inventing the Medium: Principles of Interaction Design as a Cultural Practice, MIT Press,2011)將交互設計師現在接受培訓的無數傳統學科統一到一個連貫的以聚焦於數字化的設計詞彙表中。她的 Prototyping eNarrative 小組(PENlab)創建了新興敘事結構的原型,包括互動電視、故事-遊戲和虛擬/增強現實。她是美國電影學院董事會和皮博迪獎董事會的榮譽成員,高等教育電子遊戲聯盟的首屆研究員,並經常在遊戲和敘事的交叉會議上做主題演講。

本文屬於 First Person 文集收錄三篇文章中的第一篇,包括編輯按語。

第一人稱出版線(The First Person thread)始於電子書評(electronic book review)、麻省理工學院出版社(MIT Press)以及編輯Pat Harrigan和Noah Wardrip-Fruin之間的合作。自2003年以來,它探索了一種連接在線出版和傳統編輯書籍的新模式,其中印刷作品不僅以電子方式複製,而且通過對文集的回應(ripostes)大大擴展,並通過納入ebr數據庫來豐富內容。這條出版線涉及並轉載了麻省理工學院出版社出版的編輯集三部曲的大部分內容: 第一人稱: 新媒體作為故事、表演和遊戲(First Person: New Media as Story, Performance, and Game), 第二人稱:遊戲和可玩媒體中的角色扮演和故事(Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media),和第三人稱:作者書寫與探索更廣泛的敘事(Authoring and Exploring Vast Narratives.) 。

ebr(譯註:電子書評的在線版本)版本是該系列書籍中出現的文章的延續,並不時對其進行批評。而範圍本身將擴大到麻省理工學院印刷出版中提出的主題之外,包括新興的虛構和可玩體驗形式,以及新的協議、新的界面,甚至可能是劃定文本和代碼、數字遊戲和文本敘述之間界限的新方法。

原文鏈接:點擊跳轉

翻譯:葉梓濤

賽博戲劇 Cyberdrama

珍妮特-默裡(Janet Murray)創造了賽博戲劇(cyberdrama)這一術語,她用它來討論一種隨著計算機成為一種表達媒介而出現的新型的故事敘述--及一種新型的故事。賽博戲劇似乎在講述我們當今的生活,就像小說的出現是為了講述先前的文化和時代的故事。正如默裡所寫的,這個術語也強調了「故事在計算機這個特殊的虛構空間中的展演(enactment)」。這個術語不可避免地將我們的注意力轉向那些類似於戲劇、電影或電視的(「戲劇性的」)新媒體人工製品——正如我們被默裡的開創性作品《全息甲板上的哈姆雷特(Hamlet on the Holodeck)》(1997)的標題所引導的那樣。

默裡的《哈姆雷特》緊隨布倫達-勞雷爾(Brenda Laurel)的《作為劇院的計算機 (Computers as Theatre) 》之後,該書在六年之前就讓戲劇化體驗(dramatic experience)成為新媒體界討論的核心話題。勞雷爾的書本身就是從她1986年的博士論文中提取的主題,該論文關注的是互動的、第一人稱的、計算機支持的故事敘述形式。在這兩部分工作中,勞雷爾都將亞里士多德式的戲劇經驗作為交互式計算機體驗的設計者應該追求的模式。

人們普遍認為,賽博戲劇必須給人類參與者一種能動性(agency)的體驗。這通常意味著參與者的行為會對計算機世界有著恰當的,可理解的影響(儘管這個術語被 Ken Perlin 在他的文章中被賦予了某種不同的含義)。默裡定義的其他目標包括包括沉浸(immersion)和轉化(transformation)。通過結合體驗設計、計算機圖形和人工智能--特別是以一種讓人想起交互式的莎士比亞悲劇的形式而去實現這些目標,這已經成為賽博戲劇的某種「聖盃」。

要實現這些目標有很大的困難,但這裡介紹的三位作者繼續積極致力於賽博戲劇體驗的設計和開發。他們為此契而不捨,也許是因為他們和其他許多人都相信,新媒體中大量的那些最成功的作品(Zork, Myst, Everquest, The Sims)都傾向於賽博戲劇。也許也許還因為賽博戲劇作為一種強大的想象力而存在(不管是在進取號(Enterprise)之上還是之外),即使它還沒有被完全實現。

本節中的論文作者都是賽博戲劇的理論家-實踐者,他們各自討論了一個賽博戲劇作者的主要問題(也是本卷的一個主要主題): 是否有一種遊戲故事(gamestory)?

新媒體領域的許多人認為賽博戲劇是將遊戲結構和故事結合起來的一種嘗試。而賽博戲劇的許多最嚴厲的批評來自於那些認為這不可能的人。這裡的第一篇文章來自默裡本人,她認為 「遊戲-故事」的問題從根本上說是錯誤的。Ken Perlin 緊隨其後,他發現吸引人的角色是迄今為止最成功的遊戲-故事中所缺少的元素。最後,Michael Mateas 提出了可能是勞雷爾和默裡「統一場理論(unified field theory)」的觀點。他給出了新亞里士多德式互動戲劇的定義,並介紹了他和 Andrew Stern 在此指引下的項目:一個可能使他們最終摘得賽博戲劇聖盃的項目。

Pat Harrigan

從遊戲-故事到賽博戲劇 From Game-Story to Cyberdrama

Janet Murray

存在一種遊戲-故事(game-story)嗎?

我認為這是一個錯誤的問題,儘管對於此刻來說是不可避免。在我們這裡的討論中,遊戲-故事指的是以數字化格式激增的充滿故事的新遊玩形式:英雄驅動的電子遊戲、充滿神秘感的第一人稱射擊遊戲、注重類型的角色扮演遊戲、注重角色的模擬遊戲。所有這些當然都比跳棋更像是故事。但是,正如 Celia Pearce 所指出,這些並不比國際象棋或大富翁更像故事。遊戲始終是故事(Games are always stories),即使是抽象的遊戲,如都是關於輸贏的跳棋或俄羅斯方塊,也把玩家塑造成與對手或環境抗爭的英雄。

但為什麼我們特別被吸引到從故事的角度討論數字遊戲?為什麼電子遊戲中會有這麼多的故事敘述發生?首先,數字化媒介很適合遊玩,因為它是程序式的(procedural,根據規則生成行為)和參與性的(participatory,允許玩家和創造者改變事物)。這給了遊玩很多空間。其次,它是一種囊括了靜態圖像、運動圖像、文本、音頻、三維、可導航空間的媒介,這比任何單一的媒介為我們提供的更多故事講述的基石。遊戲製作者可以在遊戲世界中加入更多這些元素。

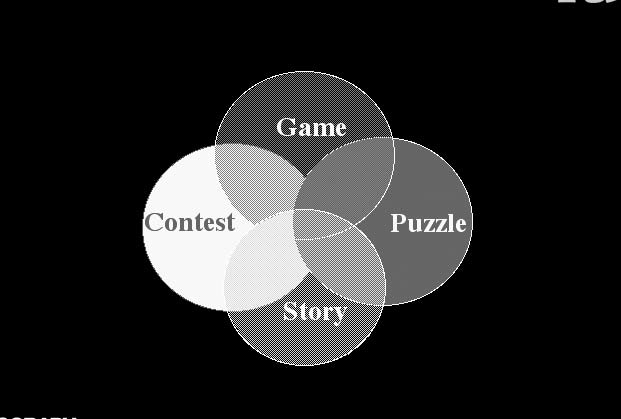

此外,遊戲和故事有兩個共同的重要結構,只要強調這些結構,兩者就會變得相似。

第一個結構是競賽(contest),即為追求排他的目標而進行的對手之間的相遇。當然,這是人類經驗的一種結構,從養育子女到求偶再到戰爭,並作為一種認知結構,它可能是在原始世界中捕食者和獵物的原始鬥爭中進化出來的一種生存機制。遊戲採取了這種形式,展演了這種核心經驗;故事則戲劇了並且敘述了這種經驗。大多數故事和大多數遊戲都包括主角和反派之間的一些競賽元素。

第二個結構是謎題(puzzle),它也可以被看作是讀者/玩家和作者/遊戲設計者之間的競賽。在一個謎題故事中,挑戰的是思維,並且節奏往往是一種開放結局的重新安排,而不是基於回合的棋佈。懸疑故事就是謎題,並且經常被當作遊戲來評估,看它的挑戰性和結構是否合理。事實上,談論謎題-競賽(Scrabble 拼字遊戲)和談論故事-遊戲一樣有意義。大多數故事和大多數遊戲,無論是電子遊戲還是其他,都包括一些競賽元素和一些解謎元素。因此,也許問題應該是,是否有一個故事-遊戲(story-game)?故事和遊戲哪個更重要?對我來說,總是故事在先,因為故事講述是人類的核心活動,我們把它帶入每一種表達媒介,從口頭形式到數字多媒體。

故事和遊戲也都與現實世界有著距離,儘管它們經常包括了在其他領域「真實」進行的活動。例如,股票市場是一種博彩遊戲,但現實世界的資源被交換,人們在遊戲或交易大廳之外的生活被那裡發生的事件深刻地改變。另一方面,棒球作為一種商業運作,對球員和觀眾的生活有經濟和情感上的影響,但球場上的命中率和失誤本身只是遊戲動作。同樣,對謀殺案的戲劇化處理可能在許多方面對一個社群來說是有問題的,但它並不直接導致任何人的死亡。一個故事也不同於一個事件的報告,儘管我們越來越意識到一個事件有多少是由講述者編造或構建的,即使其目的是為了純粹的事實。故事和遊戲都相似地隔絕(insularity)於現實世界以及真實事件和生存相關後果。

然而,在一個後現代的世界裡,日常經驗似乎越來越像遊戲,我們意識到我們所有敘事的建構性質。日常的經驗類別,如父母、孩子、愛人、僱主或朋友,已經被描述為「角色(roles)」,並且很容易被解構為文化構造的組成部分。因此,遊戲和故事的結合是一個充滿活力的空間,朝向高級和低級文化的探索開放,我們所有人都在持續且不經意地參與其中,在我們全球社區不斷變化的社會安排和對我們內在景觀不斷變化的科學理解時。人類的大腦、地球的地圖、人類關係的協議,都是一個即興的集體故事-遊戲中的元素,一個重疊、衝突、不斷變形的結構的集合(aggregation),構成了我們行動和解釋我們經驗的規則。

我們需要一個新的媒介來表達這個故事,來練習翫這個新的遊戲,而我們在電腦中找到了它。數字媒介是制定和展演新的全球社群和後現代內心生活的競賽和謎題的適當場所。正如我在《全息甲板上的哈姆雷特:在賽博空間中的敘事未來(Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (1997)》中所論述的:我們可以看到一種新的故事講述的方式正在出現,以滿足我們在21世紀表達生活的需要。

這種新的講故事方式的最初跡象出現在線性媒體中,它們似乎正在擺脫小說和電影的束縛,就像我們可以想象一幅畫擺脫了畫框束縛而變成一個三維雕塑一樣。像博爾赫斯的《小徑分岔的花園(The Garden of Forking Paths)》(1962)這樣的故事和《土撥鼠之日(Groundhog Day)》(1993)這樣的電影是這種新興故事形式的預兆。

術語「故事-遊戲(story-game)」類似於用於早期電影的術語「攝影劇(photoplay)」,彷彿新形式只是在戲劇上加入攝影(譯註:我理解是類似喬治·梅里愛時期的用攝影機/電影來記錄舞臺上的劇場表演的做法)。我們需要一個不同的術語和對此新興形式的不同看法,一個能認識到它超越了簡單的附加,而達到獨屬於其媒介形式的術語。尼爾-斯蒂芬森(Neal Stephenson)在他的科幻小說《鑽石時代(The Diamond Age)》(1995年)中提出了 「`ractive」一詞,它是「交互的(interactive)」的縮略語。在《全息甲板上的哈姆雷特》中,我不情願地創造了賽博戲劇(cyberdrama)這個術語,以強調了故事在計算機這個特殊的虛構空間中的展演(enactment)。Espen Aarseth (1997) 使用了「遍歷文學(ergodic literature)」這個術語,他將其定義為「開放的、動態的文本,讀者必須執行特定的行動來產生一個文學序列,這個序列在每次閱讀時都可能不同」。我們需要一些這樣的術語來標記我們正在經歷的變化,一種敘事性的,包括了我們與遊戲相關的元素新體裁的發明。

自1997年該書出版以來,我在《全系甲板上的哈姆雷特》中描述的賽博戲劇的形式已經大量湧現。角色扮演遊戲(Role-playing game)已經發展成為一種新的類型,即大型多人在線角色扮演遊戲(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game),從《網絡創世紀(Ultima Online, 1997)》開始,《無盡的任務(Everquest, 1999)》的用戶數量超過40萬,而《星球大戰:銀河(Star Wars Galaxies)》的用戶數量可能超過100萬,截至本文寫作時,該遊戲計劃於2003年夏天發佈。

交互式角色(interactive character)也變得非常流行,從與我的書同時在美國問世的拓麻歌子(電子寵物,Tamagotchi)開始,到目前最流行的數字形式的遊戲——威爾-賴特(Will Wright)富有想象力的,如同小說生成系統的《模擬人生 (The Sims, 2000)》。如果在數字媒體上將會有查爾斯-狄更斯或夏洛特-勃朗特,那麼威爾-賴特肯定是他或她的重要前輩之一。在《模擬人生》中,賴特創造了一個由豐富事件和複雜角色互動組成的多變量(multivariant)世界,可以進行無盡的探索和擴展。

《模擬人生》在一個表面上似乎讚美消費主義和郊區生活的結構中蘊含著一種對此的矛盾看法。它讓玩家在一個虛構的世界中建立家庭,這個世界有自己的動力併產生自己的情節事件。狡猾的鄰居和病態的小丑前來拜訪,破壞家庭的幸福。時鐘無情地向前推進,每天都是工作日,有車要接送,有家務要做。《模擬人生》的世界有自己的道德物理學(moral physics):教育導向工作的成功;更大的房子意味著更多的朋友;太多的所有物導致疲憊的勞動;對寵物的忽視可能導致孩童的死亡。《模擬人生》中的死亡帶著一種古怪的悲慘感,鄰居們都會加入這漫長而反覆的哀悼過程。在100年之後回頭看,《模擬人生》可能會被視為賽博戲劇的突破性文本,就像《堂吉訶德 (1605) 》之於小說或《火車大劫案 (1905)》之於電影那樣。

《模擬人生》提供了強有力的證據,表明我們需要一個新的類型,它說服了我,「賽博戲劇」可能是目前提出的標題中最好的那個。 《模擬人生》既不是遊戲,也不是故事。它是一個由一種新種類的合成演員(synthetic actor)驅動的模擬世界,這種演員由威爾·賴特撰寫,但也(就主角而言)由設定了角色個性參數的交互者將其實例化(instantiated )。世界的行動也是一種合作的即興創作,部分由作者的編碼產生,部分由交互者在機制世界中的行動觸發。

它是一種魯布-哥德堡機(Rube Goldberg machine),在其中,一個異想天開但引人入勝的事件鏈能以多種方式進行(譯註:魯布-哥德堡機是一種被設計得過度複雜的機械組合,它們以迂迴曲折的方法去完成一些其實是非常簡單的工作,例如倒一杯茶,或打一顆蛋等等)。《模擬人生》的故事是其所有眾多實例的集體故事,用戶在連環畫「相冊」中分享他們的事件——帶有說明的屏幕截圖敘述了模擬世界的事件。他們還可以交換角色,並且很快就能讓他們的角色一起去約會。這是一個模擬,一個故事世界,為某一天一位大衛·科波菲爾(David Copperfield)或米德爾馬奇(Middlemarch)或《戰爭與和平》的出現提供了可能性,它圍繞著全球社會的其他扣人心絃的體驗而建立:不僅僅是郊區的消費主義,還有工業化國家或後殖民地或民族分裂國家的底層人民的生存鬥爭。

自1997年以來,另一個實踐社區在互動視頻領域得到了發展。隨著電視和計算機的融合,交互式故事的實驗越來越多,包括由公共廣播公司(Corporation for Public Broadcasting)贊助的幾個原型,或從美國電影協會基於好萊塢的增強電視研討會(Enhanced TV Workshop,自1998年以來每年召開一次),或從加拿大電影中心(Canadian Film Centre)的駐地計劃中出現。當然,自1997年以來,我們對提供交互式視頻的硬件預設也發生了重大變化,情況遠未解決。在2001年春天,美國只有不到500萬個家庭有機頂盒,但有多達6000萬個家庭的電視和電腦在同一個房間裡。

福特汽車公司在2000年春季贊助了一套互動廣告(Ford Focus Interactive TV Ads of 2000),觀眾在其中提供了對話建議,並對一個四集的故事的分支選擇進行了投票,該故事在網絡電視黃金時段的一個小時內現場播出。在第一集裡,一對夫婦(從互聯網上幾個可能的角色中選擇)去自助洗衣店相親。

觀眾被邀請提交一句調情的話,書呆子男可以通過這句話挽回局面。建議從互聯網上湧來,在下一集播出前的15分鐘間隔期間,片場進行了篩選。歸功於一位觀眾,一個關於「靜電吸附」的俏皮話被選中。然後,觀眾被要求猜測衣箱中髒襯衫的數量,然後選擇主人公應該用他最後的25美分從自動售貨機給他的約會對象買一個小飾品還是支付停車費。東海岸的觀眾付了停車費,西海岸的觀眾選擇了更浪漫的情節。觀眾在大眾舞臺上實時導演故事的方式類似於《模擬人生》的故事分享。它為我們提供了一個公共舞臺,讓遠程遙控的演員在某種結構化的情景中表演。最重要的是,它為我們提供了一個世界的感覺,在其中,事情可以有不止一種發展方向。

自從《全息甲板上的哈姆雷特》問世以來,我也搬了家:從麻省理工學院(MIT,在那裡我負責旨在教育用途的數字媒介項目,並教授互動敘事的一門本科/研究生課程)到喬治亞理工大學,現在我指導信息設計和技術項目(Information Design and Technology Program,IDT)。儘管它仍然只有十年的歷史,但 IDT 是世界上最古老的以人文學科為基礎的互動設計研究生項目,並且每年歡迎大約20名研究生入學。在這裡,我們開始看到學生之間出現了一個實踐社群,包括在新故事敘述類型方面的大量工作。這種實踐中最有前景的一個方面,我一直在積極鼓勵,是我開始將其看作的重玩故事(replay story)的亞流派。

重玩(replay)是遊戲的一個方面,尤其是基於計算機的遊戲中最令人愉快和最有特色的結構之一,它通常是通過定期保存遊戲狀態來達到的(在遊戲「腳本(script)」中的每個主要決策點之前和之後)。在一個程序化的世界中,交互者是由環境以及對環境採取的行動而編碼的。在遊戲中,目標可以是掌握劇本,以正確的順序執行正確的行動。(這也是前兆故事敘述的一個方面:如《土撥鼠之日》、《回到未來》或《羅拉快跑》,其中主角在現實世界中意外獲得了「重來(do-over)」的機會)。但它也可以反映出我們對單一時刻的多種可能性的感覺,即博爾赫斯所說的「躁動(pullulating)」時刻,在這個時刻,世界上所有的量子可能性都存在。一個重放的故事世界允許交互者體驗一個時刻的所有可能性,而不把其中任何一種作為唯一選擇。

(譯註:在博爾赫斯《小徑分叉》的花園中,主角在聽到艾伯特朗讀小說的時候,「從那一刻開始,我覺得周圍和我身體深處有一種看不見的、不可觸摸的躁動。」,先前提到的「在所有的虛構小說中,每逢一個人面臨幾個不同的選擇時,總是選擇一種可能,排除其他;在彭㝡的錯綜複雜的小說中,主人公卻選擇了所有的可能性。這一來,就產生了許多不同的後世,許多不同的時間,衍生不已,枝葉紛披。」)

這種重放故事的一個成功版本是 Sarah Cooper 的《重溫昨夜(Reliving Last Night)》,最初是作為2001年春季IDT項目的一個碩士項目。在Cooper的互動視頻中,一個女人醒來後困惑於和她睡在一起的是誰。故事的其餘部分是一個晚上的閃回,其中一個熟人來參加學習約會,一個已經幾乎是前男友的人出現了,希望能夠與他和解。交互者可以追蹤這個晚上的事件,改變三個參數:她穿什麼衣服,她喝什麼飲料,她選擇什麼音樂。所有的結果都反映了人物的個性和以前的經歷,作為一個整體,它們呈現了對他們個人的更全面的理解,以及在一個看似簡單的相遇中令人好奇的豐富的可能性空間。這個故事之所以成功,是因為它將戲劇仔細地分割成平行時刻,並且有良好框定的引導,允許交互者一次只改變一個參數。

(注1:然而,參數可以在任何時候改變,而且參數選擇控制在《重溫昨夜》的界面上總是暴露出來。正如 Noah Wardrip-Fruin 所指出的,這允許在故事的流程中不斷「隨心所欲(at-will)」地在不同版本間切換。這與大多數遊戲重玩不同,在重玩中,看到另一個版本需要恢復到以前的遊戲狀態,然後從那個點開始做出新的選擇。只有通過記錄下不同遊戲選項的幾個遊戲過程,並平行地運行這些記錄,才能實現《重溫昨夜》的持續、流動的調整比較。)

圖1:遊戲和故事這兩個領域既有獨立,也有重疊的特點,對於我們的討論來說,競賽和謎題這兩個領域同樣相關。

我們可以把《重溫昨夜》稱為遊戲-故事,或故事-遊戲,因為它含有遊玩的元素。我們可以稱它為 「新媒體」,這是一個越來越流行的術語,儘管這兩個詞都有問題:「新」是因為它太模糊和曇花一現,而「媒體」是因為計算機就是一個單一的新媒介(single new medium)。或者我們可以稱它為「遍歷的(ergodic)」 或 `ractive,或賽博戲劇。在我看來,重要的是要鼓勵它。計算機是我們現有的最強大的模式製造媒介(pattern-making medium),它包括「舊」媒體的遺留,但它並不僅僅限於這些模式。它不僅僅是「新」媒體或「多媒體」或故事-遊戲或遊戲-故事。它正在以自己的方式重新定義故事敘述和遊戲的邊界。

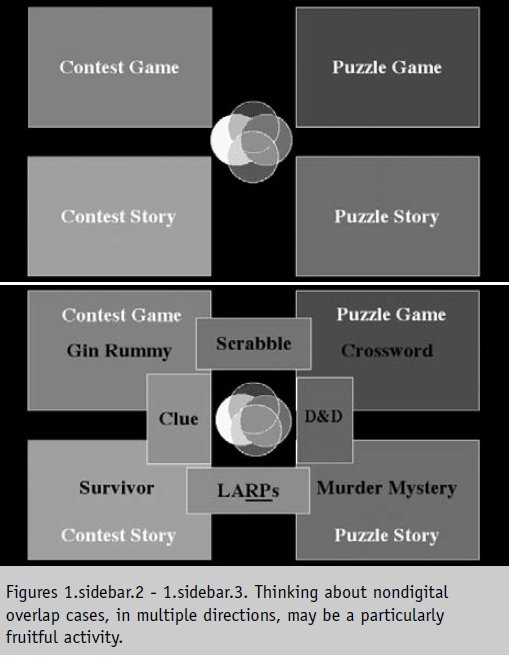

圖1:邊欄2/3:從多個方向思考非數字化的重疊案例,可能是一項特別富有成效的活動。(譯註:《Gin Rummy 拉米》是一種兩人的撲克牌遊戲,《Cluedo/ Clue》是1949年發行的3-6人的謀殺案懸疑遊戲,解謎遊戲與解密故事是《龍與地下城》)

正如沒有理由把推理小說或角色扮演遊戲僅僅看作是某種版本的國際象棋一樣,也沒有理由把新的故事敘述的形式看作是電影製作或桌遊的延伸,儘管它們可能包含所有這些元素。人類的經驗需要我們所能帶來的各種敘事方式。我們講述的故事反映並決定了我們對自身和彼此的思考方式。一種新的表達媒介使我們能夠講述我們從前無法講述的,以新的方式重述古老的故事,將我們自己想象成一個具有多重可能性的參數化世界的存在物,將我們自己理解為能夠驅動行為和塑造可能性的規則系統的作者。

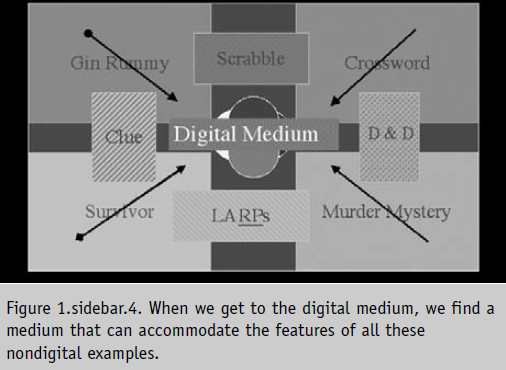

圖1-4:我們發現數字媒介是一個可以容納適應(accommodate)所有這些非數字化例子特徵的媒介。

計算機是一種媒介,在其中謎題和遊戲、實例化的人工製品和表演儀式都存在(見圖)。它有其自身的示能(affordance),我在《全系甲板上的哈姆雷特》的第三章中描述了這些能力。計算機是程序性的(procedural)、參與性的(participatory)、百科全書式的和空間性的。這意味著它可以囊括規則並執行它們;它允許我們操縱其對象;它可以比過去的任何媒介包含更多形式的信息;它可以創造一個我們可以探索其中的世界,甚至在其中棲居觀察。所有這些特點都吸引著遊戲;所有這些特點都吸引著故事敘述。

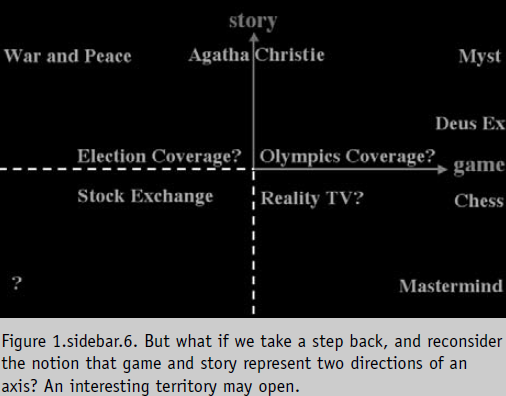

遊戲和故事敘述一直是重疊的。隨著作者能利用這些新的能力,它們當下都在擴展,並在其重疊的領域有更多的發展機會。但我們沒有理由把由此產生的形式限制於傳統媒介中僵化的故事遊戲間的二分法。我們可以考慮以程度(degree)來考慮問題。一個故事更強調於情節;一個遊戲則更強調玩家的行動。但如果玩家也是故事世界的主角或神,那麼玩家的行動和情節事件就開始融合了。在我看來,擺在我們面前的任務不是強迫使用傳統的類別界限,而是在這個新的媒介中更多地實踐。

圖1-5:我們也可以把遊戲/故事軸看作是著重玩家/著重劇情的軸(player/ plot focus)。

圖1-6:但如果我們再退一步,重新考慮遊戲和故事代表一條軸線的兩個方向的想法呢?一個有趣的領域可能會打開。

在「新媒體」實踐中,最經常出現的問題是,我們如何區分好壞?如果我們不知道它是什麼,我們如何讓它變得更好?很多時候,不同的學科或流派的標準是相互對立的。例如,我們聽到的是,遊戲和故事是對立的,能帶來好故事的會造就壞遊戲,反之亦然。

但更有用的問題是,我們如何製作一個更好的賽博戲劇?我發現一個有用的標準是戲劇化的能動性(dramatic agency)的概念。能動性(agency)是我用來區分交互性樂趣的術語,它產生於程序性和參與性這兩個屬性。當世界對我們的參與交互做出具有表達性,且連貫一致的回應時(world responds expressively and coherently to our engagement with it),我們就會體驗到能動性。

能動性要求我們為交互者(譯註:本文中的交互者寫作 interactor,或許也可以以某種有趣的方式直譯和理解為互動-演員,之間-行動者)以及世界編寫腳本,以便我們知道如何與世界參與互動,並建立起恰當的預期。我們可以在使用文字處理程序的過程中體驗到能動性,如當我們直接操作文本使其恰當地變成斜體或粗體時。而在一個交互的故事世界裡,能動性的體驗可以通過戲劇性的效果得到加強。如果改變一個角色的穿著,使場景中的情緒發生變化,如果探索到一個不同的視角,會揭示出身體或情感角度的驚人變化,那麼我們就會體驗到戲劇化的能動性(dramatic agency)。戲劇化的能動性可以從一個失敗的遊戲動作中產生,就像我們在《神秘島(Myst)》的結尾被囚禁時一樣。使人滿足的,正是這種結果與所採取的行動的契合。

當能幫助我們確定什麼會起作用,特別以新的方式起作用時,對遊戲-故事或故事-遊戲或遍歷-’ractive交互-賽博戲劇(game-story, story-game, ergodic-’ractive-cyberdrame)的批評才是最有用的。一個新的類別是從一個用實踐闡發其表達性綱領的社群中成長起來的。我認為,我們不要再試圖將這種新的人工製品同化為基於印刷或基於電影的故事,以及基於棋盤或玩家的遊戲的這些舊類別。我們應該去思考故事和遊戲的特徵,以及這些可分離的特徵是如何在賽博空間這個驚人的可塑世界中被重新組合和重新創造的。

來自 Bryan Loyall 的回應

Bryan Loyall 引用了「專家式節奏調整」的企鵝來回應珍妮特·默裡

在她的文章中,珍妮特-默裡描繪了一幅引人入勝的賽博戲劇的各種形式的圖景,並提出了它們的創作標準。對我來說,特別有趣的是重玩故事,以及它能夠引起人們對我們每人每天視作理所當然的選擇流(stream of choices)後果的關注。

默裡的三個主要例子的一個特性是,參與者有意識地意識到這個故事並主動地操控它。這些形式提供了講述新型故事的有力方法,但對我來說,故事的樂趣之一是當我忘記它是一個故事時。我只是在其中。這種體驗是密集而有力的,我喜歡這些人物,或討厭這些人物,或被他們所困擾。

我想用另一種具有這種特性的形式來擴展默裡的圖景,並照她的思路,提出指導其創作的標準。我想補充的形式是將許多電腦遊戲的高互動性和沉浸感與傳統線性敘事的強大故事和人物相結合。觀眾可以進入一個有豐富互動角色的模擬世界,基本上可以自由且連續地做他們想做的事情,但仍能體驗到作者所想要的強力戲劇性故事。我和我在 Zoesis Studios 和卡內基梅隆 Oz 項目的同事把這種形式稱為交互式戲劇(interactive drama),我們從20世紀80年代末開始就一直致力於此。

有些人認為,這種組合是不可能的。正如默裡所指出的,有些人說遊戲和故事是對立的,能帶來好故事的會造就壞遊戲,反之亦然。

然而,我們和其他致力於創造交互式戲劇的人認為這種結合是可能的。作為我們立場的證明,讓我描述一個正在創作中的實現案例。(這個實現所指出的一個有趣的附帶說明是:交互式戲劇不需要計算機的存在)。

想象有這樣一個演藝公司,其唯一的工作就是讓某個人參與到交互劇中。演員們每個人都有一個角色要扮演,而作者寫了一個故事,將參與者直接放在故事的中心。導演能夠通過無線耳機與演員進行私下交流。導演的工作是觀察行動流,特別是參與者作為中心人物所做的事,並向演員發出指示,巧妙地引導活動的流動朝向作者的故事發展。

像這樣的交互劇已經被創造出來。其中一個歸檔記錄得最好的版本給予了參與者見證搶劫案演變,他們有能力阻止搶劫,並面對不斷出現的問題,在這種情況下如何反應的體驗(Kelso, Weyhrauch, and Bates 1993)。

不過,這種實現方式有一個明顯的問題,即,不是每個人都能負擔得起自己的專用表演團。但一旦我們學會了如何為特定的故事製作模擬的交互式角色和交互式導演,計算機給予我們優勢便是能夠廣泛地傳播分發交互戲劇,從而鼓勵其創作。(計算機也使得更廣泛的世界和人物得以可能,但這相對於首要的對這種形式的實踐賦能(practical enablement)來說是次要的。)

我們相信,可廣泛傳播分發的交互式戲劇將成為現實,而當它成為現實時,找到指導創作者工作的標準將非常重要。我想描述一下我們在嘗試創作交互式戲劇時使用的一些標準,它們集中於闡明其與傳統遊戲和故事的關係。

默裡建議將能動性作為所有形式賽博戲劇的標準,它也是有效的交互戲劇的核心。它是我前面提到的自由(freedom)的核心部分——而且,像遊戲設計師一樣,我們把交互劇的重點放在參與者的約束限制(constraints)和可選項(options)上,以幫助實現能動性。

對於交互式戲劇來說,來自其定義的另一個重要屬性是默裡在她的書中提到的:沉浸感(immersion)。有兩個適用於角色的相關標準。為了使沉浸得以發生,世界中的角色需要對參與者來說是顯得真實。這意味著他們需要足夠可信(believable),讓參與者在意他們(無論這種在意是喜歡他們、討厭他們還是為他們所困擾)。此外,我們發現,他們需要足夠真實,使得參與者尊重(respect)他們。如果參與者覺得她可以對這些角色為所欲為(好像他們是可玩的玩具),那麼體驗的利害關係(stakes)和角色顯得鮮活的能力都會被削弱。

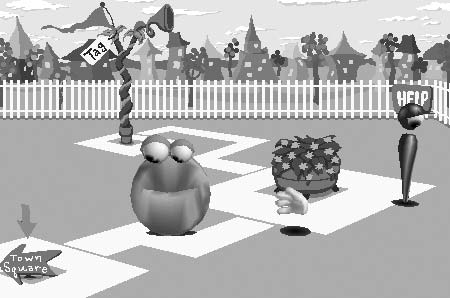

我們最近的系統 OttoAndIris 試圖創造一個具有這些特性的世界(見圖)。這是一個可以進入的遊玩空間,人們可以與兩個角色 Otto 和 Iris 玩遊戲。Otto 和 Iria 會平等地將你視作他們中的一員。儘管你是特別的——因為整個體驗是為你這個參與者準備的,但這些角色有他們自己的自我。例如,如果你太長時間忽視了 Iris,Iris 就會對你失去興趣而離開。

同樣,如果你一再對 Otto 刻薄,不讓他玩,他就會悶悶不樂,不再想和你一起玩。如果你想讓他再玩,你將不得不等他的難過情緒消退,試著讓他高興起來,或試著哄他。

=參與者的非書面的反應表明,這種強烈的自我感(ego)增強,而非減弱了參與者對角色生活的沉浸感和信念。在該系統的早期版本中,測試的孩子們事後把 Otto 描繪成了一個「愛哭鬼」,並一直在談論他拒絕唱歌的那次經過。拒絕的原因是一個程序錯誤導致的,這使得 Otto 的部分思維完全卡住了。我們認為這個程序錯誤破壞了這次測試,但對孩子們來說,它展示了 Otto 的強力意願,使他看起來更加鮮活。

我們發現交互戲劇的另一個重要標準是,它們要有壓縮的強度(compressed intensity)。重要的是,故事要以合理的速度發展,而且不能卡住。這與許多基於解謎的遊戲不一致。如果參與者會被卡住,那麼故事就不會有進展,而作為許多傳統故事標誌的壓縮強度就會受到影響。

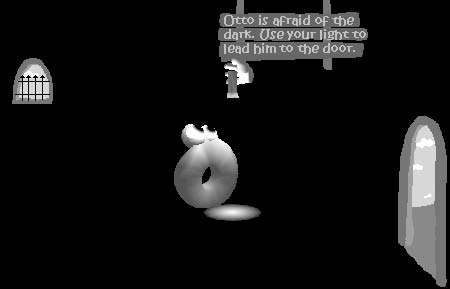

壓縮的強度可以通過在參與者和世界之間共同分有故事的進展來實現。在一個交互式戲劇系統的原型《不會游泳的企鵝(The Penguin Who Wouldn’t Swim)》(1999)中,參與者是一隻企鵝,和另外兩隻企鵝被困在一大塊冰上,漂流到一個危險的海域(見圖)。其中一隻企鵝想留下,另一隻想嘗試游回岸上。

在這種情況下,參與者總是可以按照自己的意願自由行動。為了調整步調節奏,有一個戲劇指導系統,會不斷評估參與者的對節奏的主觀感受。如果這個節奏是好的,系統就不做任何事情,為參與者的行動留下空間。當主觀節奏不好時,系統就會利用人物和其他活躍的元素,適當地推進或減慢故事的發展。(在這一過程中,戲劇指導系統也在採取行動,引導事件朝向作者的故事流動)。

所有這些標準都與傳統故事和遊戲的標準有關,但許多標準在交互式戲劇所需要的重要的方式又有所不同。默裡鼓勵我們不要被故事和遊戲之間的二分法所限制,而是要重新組合並重塑它們的原始元素。在建立這些系統的工作中,我們發現這不僅僅是有用的,而且是必要的。交互式戲劇使我們能夠講述我們過去無法講述的故事。它結合了故事和遊戲的優勢和元素,既是兩者,又不是兩者。如果我們要達及它所提供的表達潛力,我們必須直接在新的媒介中探索、實驗和建設。

來自 Espen Aarseth 的線上回應

艾斯本·阿瑟斯(Espen Aarseth)預見默裡的「故事-遊戲混合體(story-game hybrid)」將很快終結,並建議採用一種「遊戲的批判理論(critical theory of games.)」。

珍妮特-默裡聲稱:「遊戲總是故事(Games are always stories,)」。如果這真的是真的,也許職業棒球和足球隊應該僱用敘事學家作為教練。她的意思是不是說,故事總是遊戲,或者遊戲只是故事的一個子類?早在故事之前就有遊戲了(在動物中,早在人類語言文化之前),所以如果我們想了解遊戲並使其變得更好,像默裡那樣將故事置於遊戲之上,並作為一種「人類核心活動(core human activity)」,可能不是一個好策略。我不會在這裡詳細討論默裡教授的敘事主義立場(narrativist),因為那隻會變成我自己《First Person》中的文章的總結。也許現在是時候了,敘事主義的支持者應該承認或至少解決多年來對這一立場提出的一些批評 [例如Aarseth 1995],並以更精確的敘事學(narratological)術語來捍衛他們的觀點,從而使辯論得以推進。

相反,我將對計算機是一種「單一的新媒介(single new medium)」這一相關說法進行評論,這也意味著我們正在見證一種娛樂形式的融合,成為一種統一的類型。這是否意味著拓麻歌子(Tamagotchi)電子寵物和《虛幻競技場(Unreal Tournament)》是同一個媒介?我認為,在物理上、技術上、社會上和經濟上,更不用說審美上,計算機技術提供了非常廣泛(而且越來越廣泛!)的遊戲和媒體,像默裡那樣把它們當作一個統一的媒介,會使我們看不到它的真正潛力。

有問題的,大部分不可重玩的、故事-遊戲的混合體將主導數字娛樂的未來,這種說法似乎並不比只有一種運動的未來更有可能。雖然在這個新的數字化和文化格式的大雜燴中,敘事和新的故事敘述形式可能會有一個未來,但最大的潛力似乎是在正以創造性的方式和前所未有的規模融合社會和審美的形式的新遊戲類型中。

隨著新一代遊戲玩家的成長,「遊戲」這個詞將不再像今天這樣汙名化。然後,諸如「故事謎題(story-puzzles)」和「交互者(interactors)」之類的委婉說法將不再是必要的。

遊戲將是遊戲,玩家將是玩家。另一方面,故事講述似乎仍然非常適合於順序的格式,如書籍、電影和電子郵件,而且可能終究還是無需結構上更生(rejuvenation)。

如果它沒有壞,為什麼要修復它?

默裡的回應

動物和入侵者(Animals and invaders)充斥著珍妮特-默裡的應對回覆的空間。

Espen Aarseth 和 Bryan Loyall 的回答都讓我對新數字媒體的未來充滿希望。

Aarseth 誤解了我的立場。我不認為遊戲是故事的一個子集,也不認為對遊戲的批評是敘事批評的一個「殖民地(colony)」。我不是從敘事出發,而是從數字媒介具有其自身屬性的視角出發。我認為對遊戲的批評將非常有助於發展數字媒介,以及促進對於非數字遊戲的一種更有意識的創造。Aarseth 和我是從不同的立場來看待數字人造物(digital artifacts)的,但這是完全不矛盾的的立場。

並且也沒有必要像 Aarseth 那樣斷言遊戲比敘事更古老。Aarseth 關於動物玩遊戲的說法很吸引人,但顯然應該需要比他在這裡給出的更深入的考慮。當然,人類可能把動物的行為構建為遊戲,但我們怎麼知道動物自己是否是這樣做的呢?類似遊戲的行為是在哪個進化階段出現的?它與社會行為有什麼不同,或與社會行為有什麼聯繫?動物會不會玩孤獨的遊戲?一隻貓撲向玩具老鼠是在玩遊戲還是只是在練習捕食技能?我們怎麼知道她是把這當成遊戲還是工作——或者都不是?動物之間的互動肯定會有一些似乎類似於人類遊戲的行為——本質上是愉快的、出於本能的行為,沒有直接的生存價值,但也像是在模仿或練習生存技能。互相撲打的小獅子與人類的足球運動員有一些共同點——在明確的社會模式中玩樂的自發性,有控制的攻擊性,高能量。

但嬉鬧並非遊戲(playfulness is not gaming)。人類當然會和動物玩遊戲,但「把東西拾取回來(fetch)」對人來說是一回事,對狗來說是另一回事。儘管兩者都可能覺得很愉快,但只有其中一個能表現出對使這成為遊戲的抽象結構的意識。相信動物玩遊戲需要對動物的意識作出假設,而我們並沒有什麼依據。我們不妨斷言,蜜蜂會講故事,因為它們以一種返回蜜源的路徑的方式「敘述(narrates)」向彼此發出信號。正如 Aarseth 順帶參考所提到的那樣,遊戲學(ludology)這個新領域的首要任務之一應該是增加我們對玩和遊戲之間區別的理解。

我堅持我的論斷,即所有遊戲都是故事,但這並不意味著它們是故事的一個子集,或者它們除了故事之外什麼都不是。足球隊可能沒有僱傭敘事學家,正如 Espen 所俏皮地表述的那樣,但他們確實極大地利用了敘事。教練花了很多時間編寫劇本、敘述和排練潛在的「比賽/表演(plays)」,他們依靠體育廣播員和體育作者將個人和集體的故事變成口頭和書寫的史詩來維持球迷的興趣。然而,Aarseth 是對的,遊戲有自己的結構,在命名這些結構和區分它們方面花費的努力越多,遊戲設計的實踐就會越好。

Aarseth 誤解了我的工作,他說我認為所有的數字化人工產品都有相同的形式。我認為計算機類似於印刷術或膠片,並且從人類過去所有的表達形式中繼承了其再現的慣例(representational conventions)。我認為所有的數字化人工製品都共享新媒介的核心能力:它的參與性、程序性、空間性和百科全書式的性質。因此,我將優先考慮電子遊戲的數字化的本質,而非其遊戲結構。正如Aarseth 對他(錯誤地)以為我試圖將數字遊戲的體驗同化為故事的範疇而感到不舒服一樣,我對試圖將所有參與性敘事同化為遊戲範疇的做法也感到不舒服。一些數字環境,像 Nick Montfort 描述的IF(Interactive Fiction 交互式小說,https://nickm.com/if/)傳統(譯註:尼克·蒙特福特(Nick Montfort)是麻省理工學院(MIT)的一位詩人兼數字媒體教授,他領導著一個名為The Trope Tank的實驗室),或者像基於文本的在線角色扮演環境,只是稍微有點像遊戲。在不以任何方式貶低遊戲的情況下,我寧願讓參與性人工產品(participatory artifacts)的類型更加開放。因此,需要一個像 「互動者(interactor)」或「參與者(participant)」(像 Bryan Loyall 使用的那樣)而非「玩家(gamer)」這樣的術語來描述數字化的體驗。

Bryan Loyall,作為新媒體的專家實踐者,清楚地表明,如果我們將數字化領域僅僅當作我們已經知道如何玩轉的遊戲的地點,那我們會失去些什麼。最初由 Joe Bates 在卡內基梅隆大學創立的奧茲(Oz)研究和開發小組(Zoesis是其商業分支),在將計算的複雜性與美學的雄心壯志相結合的這一方面是全球的引領者之一。這個小組創造的角色有一種戲劇性的存在(dramatic presence),這來自於他們的程序性和參與性設計:通過計算機代碼對人工產品編碼,通過戲劇性的結構為互動者撰寫劇本。Loyall 所描述的角色有複雜的內心狀態,並被編碼為會對更復雜的社會化線索做出反應,而不是大多數以角色為中心世界的捕食者/獵物結構。也許是一個比「賽博戲劇」更優雅的名字,奧茲小組的「參與式戲劇(participatory drama)」的框架,已經被證明是一種極富成效的方法,這個小組的成功和其功虧一簣都值得遊戲學者和遊戲設計師的認真關注。

重要的是,這個小組再次發現計算機的故障可以是具有預料之外的表現力的(unintentionally expressive),有時比明確的編程行為更具表現力。在他關於可信的角色情感的開創性文章中,Joe Bates 描述了一個早期的角色,他通過一個程序故障引起了同情,這個故障引起了角色的顫搐,而觀眾將其解釋為沮喪 [Bates, 1994]。這裡的問題可以在其他具有計算性野心的、代理驅動(agent-driven)的項目中找到,包括麻省理工學院媒體實驗室的 Bruce Blumberg 的合成角色小組(Synthetic Characters group)和大受歡迎的《模擬人生》的迷人角色。

在我看來,所有這些基於代理的故事世界在傳達戲劇性焦點(dramatic focus)方面都有困難。角色可能在表面下有大量的行動在進行,其內在狀態在上升或下降,但他們可能沒能把他們的行為表現出來。最複雜的基於計算機的角色往往不能像戲劇演員被教導的那樣「聚焦(take focus)」;他們的動機和反應可能存在於代碼中,但在屏幕上卻不能很好的被「閱讀(read)」。

當受到嚴重的程序錯誤影響時,這些角色可能會以某種明顯戲劇化的方式展現出預期之外的走樣行為。這樣的用戶測試結果應該告訴我們,作為開發者,我們必須開發出具有與故障同樣戲劇性力量的有意圖的姿態(intentional gestures)。要做到這一點,就需要精心設計出一套表達性的詞彙表,將內在狀態戲劇化。在我看來,在這方面最成功的角色是 PF magic 的 Petz 系列中的貓和狗。他們之所以成功,是因為他們能夠利用豐富的視覺和戲劇性的動畫生命體的慣例,這些慣例在漫畫和電影中至少已經被精心發展了一百年。我們從更古老的藝術形式中繼承的視覺傳統——包括漫畫、插圖、敘事繪畫、戲劇和電影——可以提供比我們目前在數字人工製品中看到的更豐富的互動手勢和面部表情詞彙。肯-佩林的工作在這方面特別有希望。(譯註:Petz(Dogz和Catz)是一系列可追溯到 1995 年的遊戲,由 Adam C. Frank 和 Ben Resner 設計。玩家可以收養、飼養、照料和繁殖自己的虛擬寵物。原版 Petz 已在全球售出超過 300 萬份,自從歸於育碧旗下以來,該品牌已發展到超過 2200 萬份)

伴隨著戲劇性焦點,代理驅動環境的一個相關問題是缺乏「戲劇性壓縮(dramatic compression)」。行動是實時展開的,而不像在劇院或小說中那樣由事件驅動的。即便一個故事似乎是以舊有格式實時呈現的,但事實上其中都涉及到高度的選擇性,而我們需要只關注那些推動情節發展或加深我們對角色理解的事件。在《模擬人生》中,角色會去上廁所,事實上,他們必須被帶到廁所,否則他們可能會在地板上撒尿。這將互動者的參與變成了一件苦差事。

我主張創造環境的重要性,在這種環境中,「遊玩」或參與性活動被構造起來,以提供戲劇性能動性的經驗。當程序性腳本與互動者的線索非常匹配,互動者在環境中的所作所為產生了令人滿意的恰當效果時,就會出現戲劇性的能動性。戲劇性的能動性可以採取多種形式,從撫摸一隻虛擬貓並聽到它的呼嚕聲,再到從數字偵探那隱藏線索,再到選擇在一個展開的場景中跟隨哪個角色的觀點。它不一定意味著行動的改變,但它應該意味著戲劇性體驗的改變。

在交互式故事環境方面最雄心勃勃的嘗試是《Façade》,它由 CMU 奧茲小組的 Michael Mateas 和 Petz 的共同設計者 Andrew Stern 合作完成,這部分內容在《First Person》的其他內容中得到描述(在Mateas的文章和Stern對Bernstein和Greco的回應中)。故事的內容非常有雄心,旨在實現與關於糟糕婚姻的舞臺劇相媲美的戲劇嚴肅性,例如 Edward Albee 的《誰害怕弗吉尼亞·伍爾芙(Who's Afraid of Virginia Woolf)》。無論 Mateas 和 Stern 在實現這些雄心勃勃的計劃方面走得多遠,《Façade》都是一個很有前景的研究項目,它突破了參與式戲劇的形式界限,很有可能促進我們對數字化的故事敘述技術的理解。

在活躍的遊戲設計師中,岡薩羅·弗拉斯卡(Gonzalo Frasca)的工作是目前將遊戲玩法與戲劇性共鳴聯繫起來的最有希望的嘗試之一。他是受歡迎的遊戲學新領域的縮影,將錯綜複雜的批評與具有表達性的實踐結合起來。

比較一下這兩個對2001年9月11日和隨後的阿富汗戰爭的網絡回應,一個來自更傳統的遊戲玩家,一個來自弗拉斯卡的網站。兩者都是在事件發生後幾周內發佈的。

當商業電子遊戲製造商急於從他們的遊戲中刪除世貿大廈的圖像時,一家法國遊戲網站創造了一個名為《紐約保衛者(New York Defenders)》的遊戲,其中有多架飛機反覆地進攻世貿大廈,而互動者被告知(法語)「為了消除你的無能感,使用鼠標」。

遊戲以一種生硬的方式利用了圖像的轟動效應,沒有顯示事件的傷亡情況。它採用了實時影像的陰森恐怖的非人感,並將其轉化為一個真正的空洞的世界,在那裡,人們不僅沒有看到,而且完全不存在。從這樣的遊戲中,人們可能會認為數字媒體只是通過其他方式提供了彈球遊戲的延伸,因此缺乏舊媒體的解釋和背景的力量。(譯註:此處 Janet Murray 將其看作一種反例,不過也有其他人將其看作對於恐怖襲擊帶來的社會無力感的展現)

與此相反,岡薩羅·弗拉斯卡在他的網站上發佈了一個名為《喀布爾大爆炸(Kabul Kaboom)》的遊戲。

弗拉斯卡的遊戲關注的是一個阿富汗孩童的情景,他以畢加索的《格爾尼卡》中的人物形象出現,這幅畫是平民被轟炸的恐怖象徵。這個孩子被安置在一個類似於《太空入侵者》的遊戲畫面中,在這個畫面中,炸彈和漢堡包,而不是太空飛船,從天空墜落。這款遊戲是一部政治漫畫,講述了一場對「人道主義」戰爭的諷刺,在這場戰爭中,美國向一個已經飽受戰爭蹂躪和饑荒威脅的國家投擲食物和炸彈。遊戲的諷刺之處在於,你無法移動人物,讓那張尖叫著的嘴接受食物而不是炸彈。就像一個陷入戰爭恐怖中的孩子,你無力決定哪個是你的命運。而且,就像被轟炸的平民一樣,你不能開槍還擊,甚至不能選擇何時結束遊戲,因為遊戲一結束就會重新開始。《喀布爾大爆炸》的成功在於它顛覆了我們對遊戲的期望。它在我們期望擁有力量的地方讓我們動彈不得,迫使我們體驗作為表達焦點的戲劇性局面。(譯註:關於《紐約保衛者》與《喀布爾大爆炸》的更多評論可參考 Shuen-shing Lee 我輸故我思:按鈕炫目的戰爭中對沉思的一次追尋 (2003))

最後,我們把《模擬人生》、《Façade》或《喀布爾大爆炸(Kabul Kaboom)》這樣的新作品稱為什麼並不重要:娃娃屋、故事、賽博戲劇、參與式戲劇、交互式卡通,甚至是遊戲。

重要的是,我們會持續創造它們。

參考 References

Literature

Aarseth, Espen (1995). "Le Texte de l'Ordinateur est à Moitié Construit: Problèmes de Poétique Automatisée." In Littérature et Informatique, edited by Alain Vuillemin and Michel Lenoble. Arras: Artois P Université.

--. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Borges, Jorge Luis (1962). "The Garden of Forking Paths." In Ficciones, edited by Anthony Kerrigan. New York: Grove Press.

Kelso, Margaret Thomas, Peter Weyhrauch, and Joseph Bates (1993). "Dramatic Presence." Presence: The Journal of Teleoperators and Virtual Environments 2, no.1 (Winter 1993).

Murray, Janet (1997). Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace. New York: The Free Press.

Stephenson, Neal (1995). The Diamond Age: or, A Young Lady's Illustrated Primer. New York: Spectra.

Games

Kabul Kaboom. Gonzalo Frasca (2001). http://www.ludology.org

New York Defender. Uzinagaz (2001). http://www.uzinagaz.com/index.php?entry_point=wtc

The Penguin Who Wouldn't Swim. Zoesis (1999).

日 | 落譯介計劃

是媒介實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

Marc LeBlanc 創造戲劇化遊戲動態的工具 Creating Dramatic Game Dynamics (2005)

E39 Play! Play! Play! 戲劇! 表演! 遊戲!

Ian Bogost 沒有故事的電子遊戲更好Video Games Are Better Without Story (2017) 以及 電子遊戲究竟要不要講故事?我翻譯了北美遊戲圈的一次“互撕” (Aaron Suduiko | Death is a whale | Patrick Klepek | Robert B.Marks)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間 (xpaidia.com/donation/)