*本文包含《異度神劍》系列歷代主要情節的隱晦劇透以及《異度神劍2》關鍵情節的直接劇透

萊克斯從未如此過:使他流淚的不是“傷痕”,而是“絕望”(Fortvivlelse)。

0.認識絕望的存在

如果我們回到《異度神劍1》中,就會發現主角修爾克等人面對的是“唯名論”的神。在現實中,14至15世紀肆虐的黑死病、愈演愈烈的教會分裂和持續不斷的英法百年戰爭給搖搖欲墜的中世紀文明帶來了唯名論的上帝;在遊戲中,兩界的人民受到永恆的唯名論的神的支配,弒神就是開闢未來的必然(Nødvendighed )。

極端化的唯名論的神是這樣的一種存在:他與世人距離極遠,難以被人理解;反覆無常,具有絕對的權力(Magt,指支配性的力而非物理的力),對人的行為漠不關心。於是,人-神和諧的世界秩序崩潰了,罪孽與懲罰、得救與恩典成為了偶然的虛妄,碎裂在了沒有任何確定性的懸疑之中。人們害怕,因為那個神既可以隨意設定規則,又可以隨時改變它,而又憑什麼相信“上帝愛世人”——他對我的漠不關心給了我意志的極大自由,這種自由又是否會通向無序的混亂呢?

在《異度神劍2》中,信仰的危機恰恰不是來源於外部的變革,而是源於內部的動搖。為此,有必要來到異刃(blade)和御刃者(driver)的角度,而非異刃和人類的角度,畢竟前者是本體論(ontology)的問題,而後者是特殊形而上學的問題(metaphysica specialis)。

對於有其異刃的御刃者,以及有其御刃者的異刃,我們都無法斷言他們的死亡就是生命的終點。義經在神威變回核心水晶時會痛喊,主角團在朱雀再度調諧後會感慨:因為神為世界設定的自然規則就是異刃總是處在自身與水晶以及巨神獸的生命循環之中,於是“死亡”只是在異刃“生命”中的必經之路,與此同時我們又不可能懸置異刃而認為御刃者的死亡就是其生命的終結。因此我們又進一步說,“致命”和“致死”在《異度神劍2》中是兩個完全不同的概念。

正是上述兩者的區分,使得認識到絕望的存在成為可能。絕望是這樣的可以認識到的危險:在最極端的最小的意義上,死亡與其相比成為了生命中的希望;而在更一般的最普遍的意義上,絕望是如此巨大的危險,讓死亡都無法算作生命中的指望。於是,對死亡都不抱希望的人陷入了“絕望”。正因此,我們才能用最通俗的語言描述它:“絕望就是想死而不能死,也就是永恆地活著。”

1.絕望者間的對話

雖然絕望可以描述為上述的巨大的危險,但絕望作為克爾凱郭爾所謂“致死的疾病”,其本質還是要回到最根本的“自我”(Selv)的討論中。

在克爾凱郭爾繞口的敘述中,“自我”是把自己與自己聯繫起來的關係綜合,它溝通了無限與有限,現世與永恆,自由(可能)與必然。也就是說,只有經過了關係(動詞)的自我關係(名詞)才是自我,才是“健康”的自我。而絕望作為威脅著人(也即精神)的健康的疾病,是一種“犯錯”。絕望可以被理解為一種自我的功能失調,或者更通俗的說,絕望是自我之為自我的張力的崩解,並且所有對某物的絕望都最後都將還原為“對自己的真正的絕望”。

正因為絕望是一種犯錯而不是自我與生俱來的“原罪”,絕望總是處在“責任”之下。因為對關係的作為反映出形而上意義的責任,它也在任何瞬間(Øieblik)都不例外。

在這個意義上講,絕望意味著把所有的過去招致到現世性中而承擔責任,同時也意味著自我消蝕(抹殺、擺脫)的無能:無法擺脫自己,就會陷入絕望。

克爾凱郭爾那生存主義式的自我觀念,源於他對當時基督教的深刻擔憂。據他所說,當時的丹麥(他的祖國)沒有人會質疑基督徒的身份。如果非要問,也許人們還會反問道:“你不是丹麥人嗎?地理書上都說丹麥是路德宗基督教,你難道不是一個基督教國家的公民嗎?”克爾凱郭爾認識到,當今的時代,信仰荒蕪地變成了人的裝飾,上帝成了人們的玩物。人們只是在基督徒的身份下“繼續前進”,在世俗中追名逐利、精心計算、碌碌無為。所以,他反對亞里士多德以來“種差加屬概念”的“屬於的人”,呼籲一種不可能由別人決定,必須是“自我的綜合”的活躍的“獨自的人”(Enkelte)。

在《異度神劍2》中,阿卡狄亞教廷又難道有比現實中克爾凱郭爾所面對的丹麥基督教做得更好嗎?神的代行者只是教皇的粉飾,教廷對核心水晶的掌控讓世人陷於絕望的境地,人們為了教廷中的一官半職大動干戈(參見阿卡狄亞教廷地區支線“聖歌隊的梅麗卡”):信仰崩潰,自我崩潰,普遍的絕望成為了這片雲海或早或晚的災厄。

正是在這個意義上,作為“死而不能死”的絕望者真,才會劍指教皇麥佩尼:他也要去樂園,也要去問問神。但是,他的癥結根本不在於他自以為的“異刃”與“人類”的問題,而是“異刃”與“御刃者”的問題。

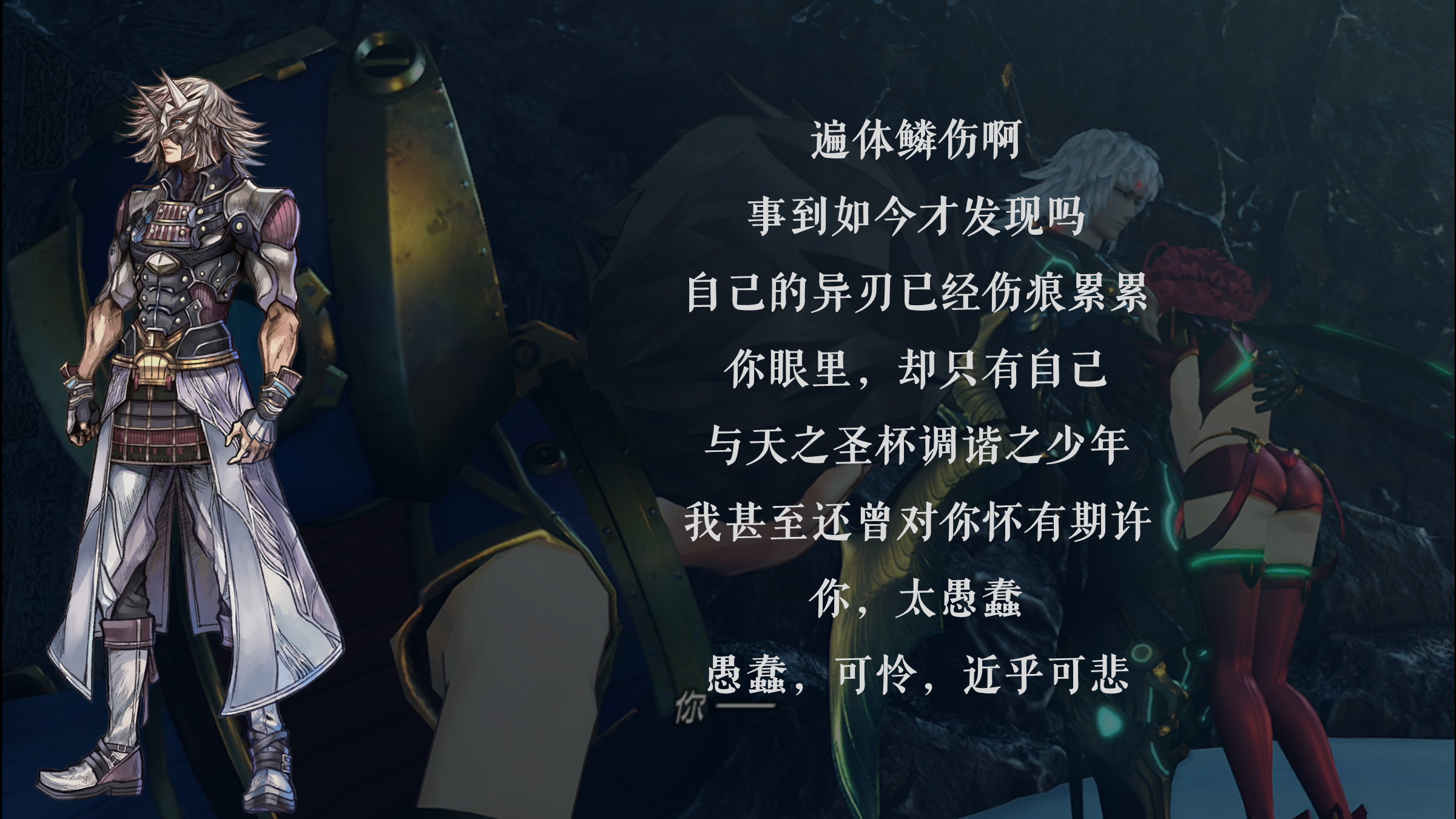

現在,我們才能把握那段開啟了第七章的真對萊克斯的“嘲笑”對話。

從最淺顯的意義上說,這段對話是作為勝利者的真對被其踩於腳下的萊克斯的權力(Magt)宣示。然而,更進一步地,真究竟在嘲笑萊克斯什麼呢?真始終在強調萊克斯作為天之聖盃的御刃者,缺失了對她的關懷。因為天之聖盃與萊克斯總是相互屬於的關係,他們也曾以一種浪漫的方式擺脫了(失去了)自己,就自己與自己的關係綜合了自我。然而,作為“只有自己”的萊克斯,手握破碎的神劍的萊克斯,作為孤立的“御刃者”的萊克斯,期許已經是過去式。希望之後便是絕望。簡而言之,真實際上在嘲笑的是,萊克斯陷入了絕望。

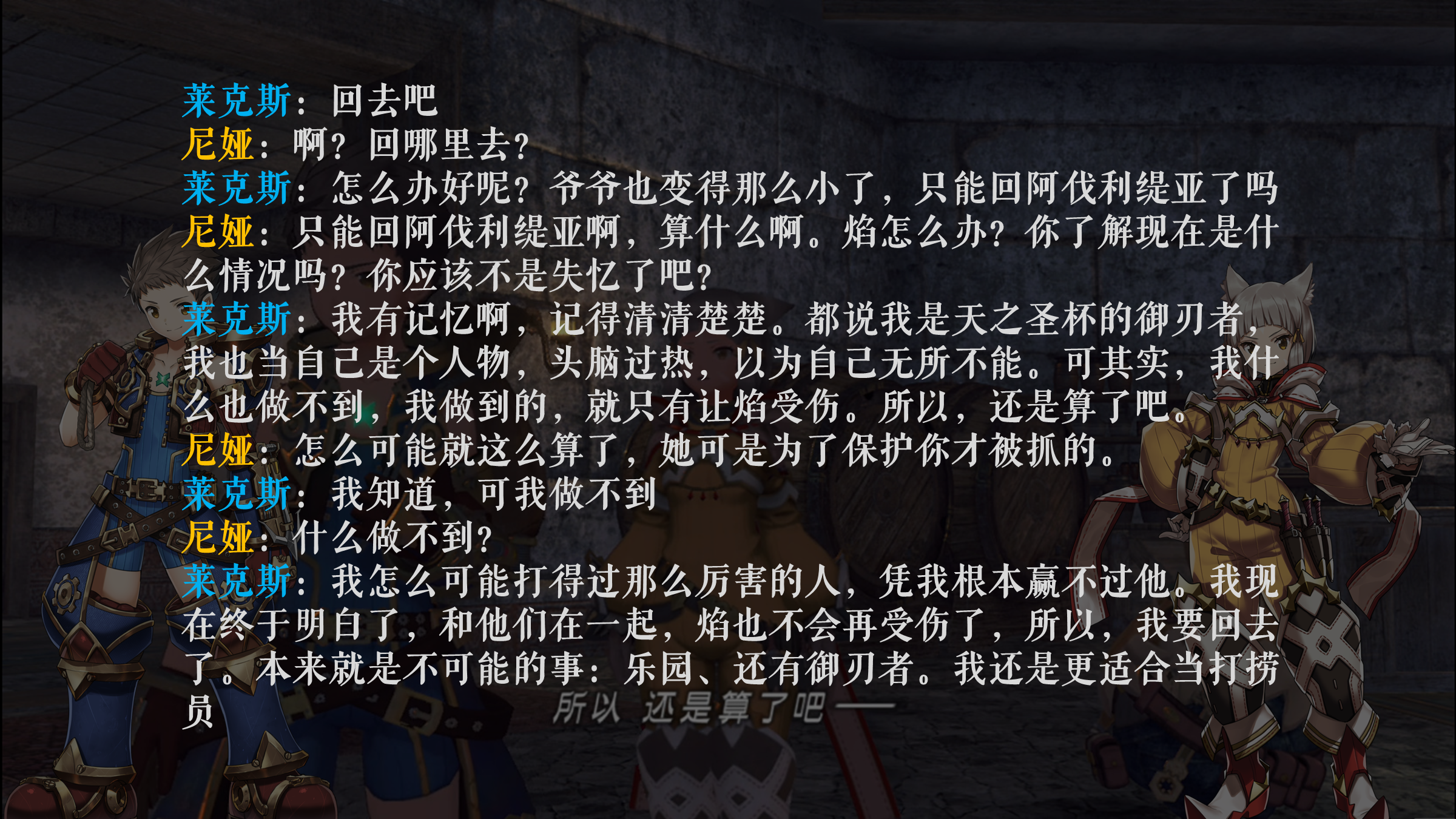

對於此,萊克斯沒有當場回應,而是在甦醒後對同伴做了承認。

在健康的自我中,自由與可能實現綜合。而在絕望之中,實然相對於應然是一種無限的“下沉”,過去在絕望中獲得了一種現世性(Timelighed),它是真口中的“事到如今才發現嗎”,是萊克斯口中的“記得清清楚楚……我現在終於明白了”,也是克爾凱郭爾口中的“可能性的回返”。

因此,與其說真是以勝利者的姿態嘲弄手下敗將, 不如說真是對同為絕望者的萊克斯“以一百步笑五十步”。說得直白些,在絕望的意義上,真作為失敗者反倒根本沒有資格去嘲笑萊克斯。所有的“他嘲”實際上都是真對於自己的“自嘲”。

為了說明上述論斷,有必要考慮萊克斯一行人與真在第八章“世界樹”中的這段對話。

請注意,有理由認為第七章結束之後的萊克斯不能再稱為絕望者(具體的原因將在下文論述)。那麼,作為絕望者的真,面對萊克斯等人,是如何辯白的呢?真的論述是如此跳躍的:他一開始把矛頭指向“那傢伙”,一下又滑向人類。接著在特殊形而上學的意義上對異刃與人類的關係斷言。當萊克斯直言毀滅世界和人類,消滅神並不是真自己的目的時,他又滑向“我們”,又進一步解釋到“我會完成我們(伊拉)的目的”。最後,他又聲稱“我們(異刃)不是讓人類存活的道具”。

簡言之,真的辯白充滿了所指的滑動:他不停地在人類、作為異刃的異刃、作為御刃者之異刃的異刃、伊拉、神之間翻轉騰挪。我們並沒有充足的理由推斷真把特殊形而上學的問題和一般形而上學(metaphysica generalis)的問題視為可以一併解決的認識,相反,毫無疑問地,他把兩者混為一談。作為絕望者的真絕望地想要是自己,恰恰是因為自己無法擺脫自己。他要為伊拉而不是自我去改變異刃的處境。或者更道德高尚些,他要為了神而不是自我去弒神。他幻想將自我的關係一併斬斷,從而治癒這致死的疾病,然而更悲觀地說,真自己也不知道自己究竟是不是在對抗絕望。

於是,回到第七章的開頭之前的那段對話,我們才敢斷言:在絕望的意義上,真對萊克斯的他嘲實質上是一種自嘲。

2.與無知的少年或者說與懵懂的孩子的對話

在進一步探析第七章前,有必要先解決另外一個小問題,那就是萊克斯作為“無知的少年”的在場。這也可以看成是上文真與萊克斯對話的另一個分析角度。

不只是真,尼婭、梅勒芙、齊格,你能想到的各種主要次要人物,都不只一次地強調萊克斯只是一個孩子(或者說只是一個少年)。另一方面,劇情過場多次地刻畫萊克斯在面對“大人”(不只是年齡意義上的)時的冒失(包括奈費爾、麥佩尼乃至克勞烏斯等)。這意味著,“孩子”似乎總有一種默許的侷限性;又在劇情之外隱含著態度的傳達。

一方面,在克爾凱郭爾那裡,缺乏有限性的無限性會帶來絕望,而這種絕望的形式就是“幻想”(Phantasie),也即“幻覺”(Indbildning)。幻覺對年少者來說是希望,對年長者來說是回憶。兩者間沒有任何一方對另一方有十足的優越。推而廣之地,精神隨著年歲的增長而達到某種境地,這並非是自然而然的規律,甚至可以說是錯誤的判斷。

因此,若說孩子有什麼幻想的幼稚,或者說缺乏成熟的智慧,就會是十足的“反諷”(Irony)了。與無限性相應的缺乏的那個向度恰恰是無限豐饒的內在性。與孩子的對話,或者說像孩子那樣的“向前生活”,恰恰是呼籲生存的誠實。

另一方面,阿爾基比亞德將蘇格拉底的自知無知誤解為哲學家的偽裝。然而克爾凱郭爾看到的卻是反諷之下的自由展開的無限可能性。他在另一本著作《重複》中又區分了“回憶”(向後重複)和“重複”(向前回憶),並斷言,感性生活(他著名的人生三階段的最低階段)中,重複必將失敗——感性(審美)著的人逃不出回憶,也就無法“向前地”重複。在這個意義上,他也許會贊成康德那臭名昭著的早期美學隨筆中的部分觀點(儘管兩者的討論範疇差別很大)。

在這裡必須吐槽一下康德也逃不過直男癌的時代侷限性啊~( TロT)σ

簡而言之,“無知的少年”在反諷意義上就意味著一種面向自由可能性的向前展開與“重複”,一種與線性的時間無關的智慧。在現實中,後世的存在主義哲學家接過了克爾凱郭爾開啟的“自由”探討。在遊戲中,《異度神劍2》則總是在表現異刃以及御刃者與“過去”、與回憶、與歷史的鬥爭——那是為了未來而向過去發起的鬥爭。

一本本異刃的“日記”是一次次鬥爭曾經存在過的證明。這一形式被傳遞到了《異度神劍3》中,甚至成為了唯一的敘事載體。與此同時,《異度神劍3》將神懸置了,甚至整個特殊形而上學都被懸置了。海德格爾、薩特等無神論存在主義的進場成為了可能:艾歐尼翁的“人”必須直面自己的生存。

第五章“枷鎖” 萊克斯覲見麥佩尼前與芳的對話

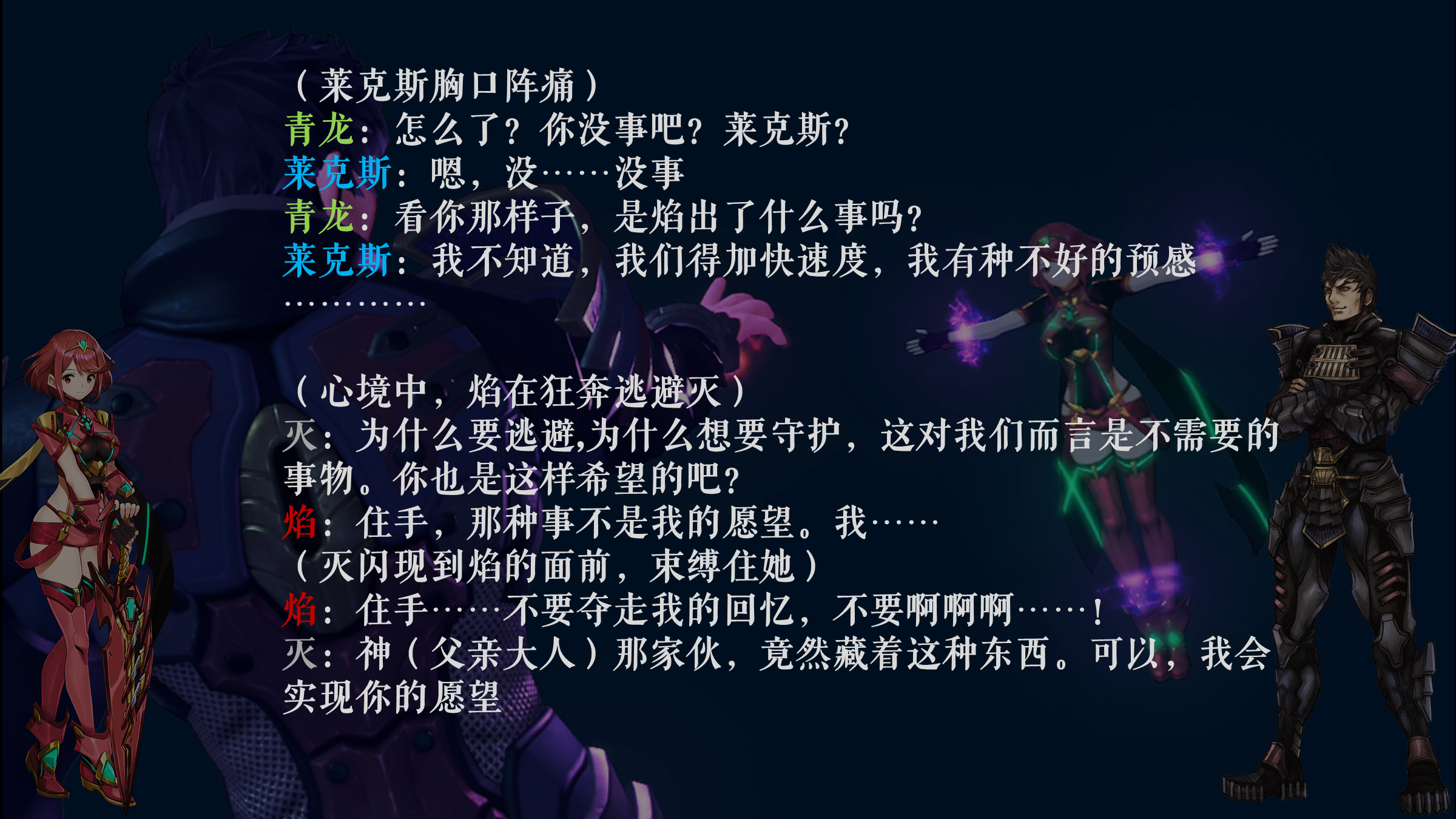

第五章“枷鎖” 萊克斯與芳對話的同時焰與迦具土的對話。這是後面諸多情節的鋪墊

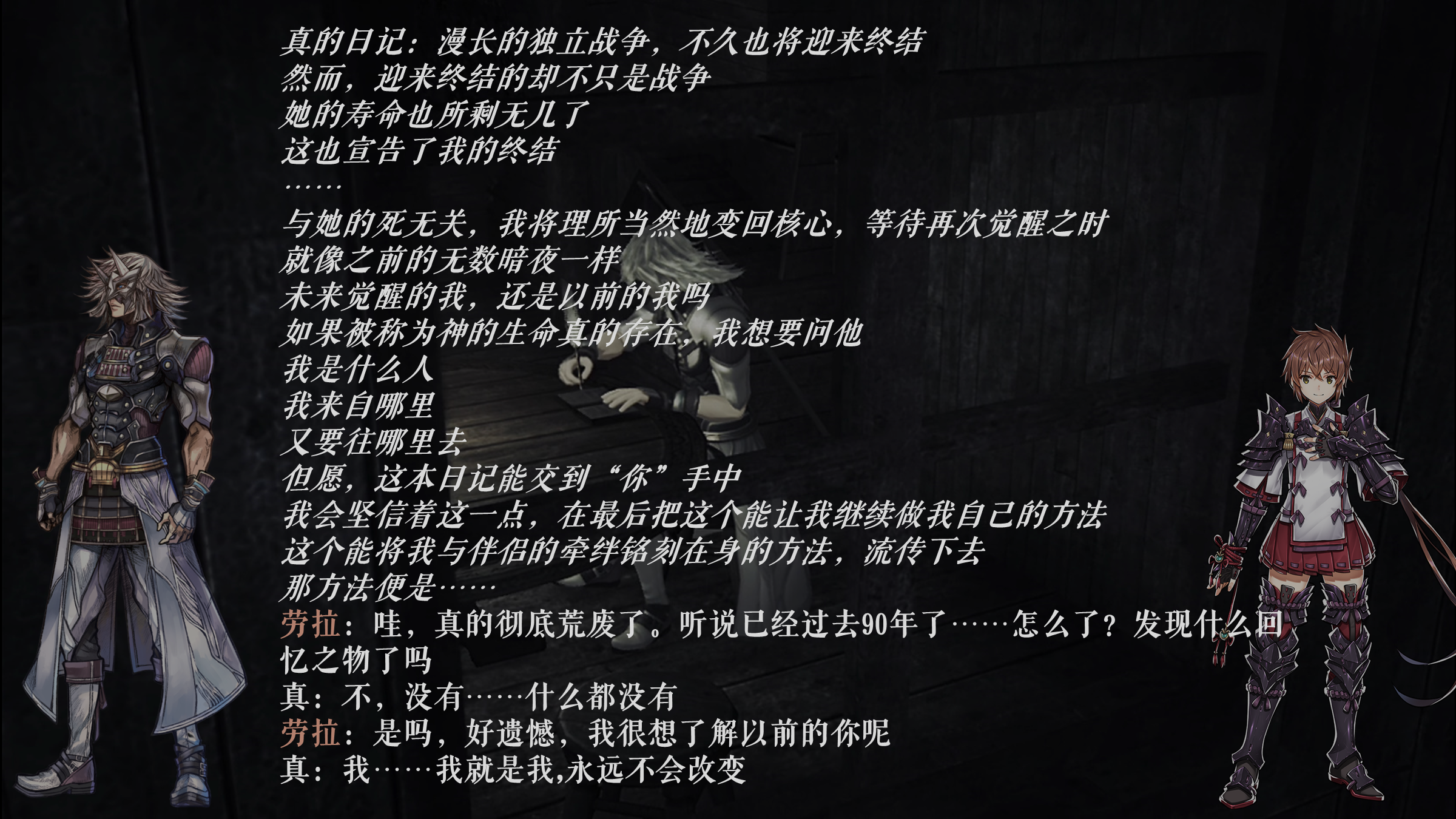

第九章“雨” 真的回憶中他與勞拉的對話,主體是真在日記中的元敘述

第七章“嶄新的利劍” 萊克斯一行人初到莫爾斯斷崖時的插曲

萊克斯從未如此過:使他堅定的不是感性,而是“信仰”(Tro)。

3.尼婭的飄蕩靈魂:對她而言“公開”(Aabenbarelse)意味著什麼?

接下來的內容主要來自克爾凱郭爾的《畏懼與顫慄》。(恭喜你已經和小郭最深奧的那本書暫時說拜拜啦 (/≧▽≦)/ )

克爾凱郭爾在書中闡述了一種倫理觀的假設。

他的倫理觀念假設直接繼承自康德和黑格爾。對於前者,他會把倫理詮釋為一種定言命令(categorical imperative),它訴諸最大的普遍性和全體性;對於後者,他會更細分地把倫理視為個人的內在意志( 道德,Moralität )向倫理生活( Sittlichkeit )的靠攏運動。不管怎樣,對克爾凱郭爾來說,倫理既是普遍的又是公開的:進入倫理的生活(克爾凱郭爾所謂人生三階段的第二階段),就是要完成從單個的人到普遍的人、從隱秘的人到公開的人的轉變。

相對應地,隱秘(或曰沉默、隱瞞、欺騙)則是審美( 或譯“感性”,Æsthetik,克爾凱郭爾所謂人生三階段的第一階段,專指浪漫主義乃至唯美主義或形式主義主張的感性或直接愉悅)的症候。他將整個悲劇藝術,無論是希臘悲劇還是近現代悲劇,都還原為認出( αναγνωοισις )和隱瞞的本質角力。

審美的隱秘對立於倫理的公開。當前者尋求公開時,它就訴諸“偶然事件”,也即某些特殊條件、某種“恰好”。在悲劇中,它就是某個關鍵人物的出場或是某個事件的突發。

與審美的公開相對應地,倫理不訴諸偶然事件,它是公開的始終如一。作為典範的悲劇英雄,就是完成公開的普遍倫理任務。

在“公開”之外,克爾凱郭爾又補充了倫理的另一個症候:可理解性。在黑格爾那裡,“意見”( Meinung )相當於“主觀的表現”“屬於我的想法”,它是私密性的。然而,言說又是公共領域的語言行為。言說——讓我的意見表達,就是消除意見的私密性,同時尋求語言的普遍性。在後期的維特根斯坦那裡,“私人語言”更是不存在的。 一旦我開始言說,我就在表達那普遍的,而如果我不言說,公眾就無法(在倫理意義上)理解我。單從語言的角度上說,無法被公眾理解意味著沉默。 換句話說,公開在另一個維度就意味著訴諸公眾的理解。

因此我們說,在第七章之前,甚至就在第七章中那個眾所周知的“瞬間”(Øieblik)之前,我們都不得不承認尼婭審美地沉默著。她在隱瞞食人種的身份、隱瞞她的過去、隱瞞她的特殊能力。如果要問她在什麼時候會公開,那便是在那些偶然的時刻,是在她脫去包裹得嚴嚴實實的外衣展露核心的時刻,那是與倫理生活——要求公開和普遍的生活距離最遠的時刻,那是一般意義上“紙包不住火”的時刻。

在倫理意義上,我們可以指責擁有再生能力的尼婭見死不救嗎?在第三章“戰爭”末尾,她目睹了凡達姆的死亡,猶疑地處在義經、滅、萊克斯和焰的對決之外,彷彿以旁觀者的身份行使著她的沉默;在第六章“傷痕”開頭,她又讓白虎支開眾人,隱秘地治療危在旦夕的奈費爾。尼婭無法沉默地進入那倫理的生活,只能在審美的沉默與公開之中做單調的往復運動。一旦她希望進入那倫理的生活,就顯示出沉默的悖論。而倫理的生活恰恰呼籲最大的普遍、最大的全體、最大的可理解性。

但是,在艾爾皮斯靈洞的最深處,在英靈大廳之中,審美的公開已經不可能了。因為偶然事件已經封閉了它所有的出路,倫理的審判也就裁決她“不再隱藏自己、不再對他人見死不救、不再像之前這樣。”在那個瞬間,尼婭是作為異刃的尼婭聯結了過去-現在-未來而成為神之命令下的永恆,切割了500年之前的那個時間、那個第三把劍被阿德爾封印的時間,從而進入了歷史。

第七章“嶄新的利劍” 主角一行人進入英靈大廳前萊克斯與尼婭的最後一段對話

在蘇格拉底和柏拉圖那裡,理念世界是完滿的。與之對應地,現世的事物不過是理念原型的分有;學習不過是對理念的回憶之哲學。永恆意味著理念世界完滿的表現,那是隻有“那過去的”永恆,那是沒有未來的永恆。《異度神劍2》中神所創造的世界,也是這樣的嗎?伊拉決心毀滅人類和世界、最後弒神,這就是可能的未來嗎?作為伊拉成員的尼婭當時是這樣想的嗎?

對作為沉默者的尼婭,她的個人意見我們並不能做十足的推斷。但是,既然尼婭選擇了一種向倫理生活的公開,既然她選擇生成一種歷史,在那個瞬間,她就成為了倫理之愛女、成為了隱秘之決裂者、成為了悲劇英雄之典範。用她自己的話說,她“不再受束縛了”。她的公開,不再是可能的、偶然的、不一定的公開,而是普遍意義上的倫理的公開,萊克斯會理解、虎會理解、大家會理解,因為個人的意見得以言說,內在的隱秘就此終結。

另一方面,在那個瞬間,尼婭是作為萊克斯異刃的尼婭,萊克斯是作為尼婭御刃者的萊克斯。崩解的自我重新使自己與自己發生關係的綜合;絕望的自我再度令自由與必然重逢。

用尼婭自己的話說,“我可以獲得更多的自由,更加任性”。這裡的“我”是萊克斯在場的完成綜合的自我。她的“不死的靈魂”充實了精神,從而飄蕩、激盪、激越。同樣地,萊克斯所謂的“我再也不會止步不前了”,這裡的“我”又是尼婭在場的完成綜合的自我。當萊克斯因為神劍的破碎陷入絕望時,倫理的生活要求他不能逃避,於是他被主角團中的幾個女生輪流掌摑(但是除了花 (o≖◡≖) )。但在此刻,他通向了倫理的任務。

就此而言,並不是說萊克斯因為尼婭的覺醒受到了振奮,祛除了絕望,從而重拾了信心,而是說萊克斯與尼婭一心同體地進入到了那倫理之中。

只有這樣,我們才能理解在最後為什麼萊克斯能夠通過阿德爾的考驗,與他在心境中的樂園相遇。

萊克斯毫不猶豫地將無比巨大的倫理責任置於他瘦削的肩上。作為悲劇英雄的阿德爾、作為光的前任御刃者的阿德爾、作為500年前在聖盃大戰中拯救了伊拉眾生的阿德爾,終於等到了同樣的一位悲劇英雄的到來。於是,他們在心境中的樂園裡見面了。

萊克斯坦言,希望得到守護一切的力量,那是作為倫理之英雄的期望。然而,阿德爾對他提出了兩方面的建議。其一是那倫理的:萊克斯應該守護他自己想守護的“那一切”,那個異刃與人類共存的世界——這樣,他將作為普遍的悲劇英雄流芳百世。其二是那非倫理的:他應該接納天之聖盃的一切,實現連阿德爾自己也沒能實現的願望。這樣,他才會成為天之聖盃真正的御刃者。

結束了與阿德爾的心境對話後,萊克斯回到了現實。現在,我們可以斷言,他通過與尼婭的綜合完成了自我,不再是一開始那個絕望的失敗者。與此同時,他也行使作為悲劇英雄的倫理任務,守護著普遍的一切,即將獲得阿德爾封印的第三把劍。但是,真正使他偉大的,真正讓他比阿德爾走得更遠的,是他向信仰的躍遷。

4.萊克斯的信仰躍遷:我棄絕,我信仰,我復得天之聖盃

實際上,克爾凱郭爾的整本《畏懼與顫慄》都是圍繞亞伯拉罕燔祭以撒的故事展開討論的:亞伯拉罕老年(100歲時)得子,取名為以撒。然而,突然有一天,上帝命令亞伯拉罕將其愛子獻為燔祭(《舊約》中記載的一種獻祭方式),以此考驗(test)亞伯拉罕。亞伯拉罕順從了上帝的命令,經過三天的路程抵達摩利亞山。隨後,亞伯拉罕照計劃捆綁了以撒。就在他拔刀的那一瞬間,上帝讓天使發出第二次命令,終止了亞伯拉罕的獻子,並給予他一隻公羊代替以撒為祭。亞伯拉罕遂復得愛子。

亞伯拉罕歷來被稱頌為信仰的典範,而克爾凱郭爾就針對這個略顯詭譎的故事嘗試為亞伯拉罕辯護。他將亞伯拉罕的信仰歸結為三重的悖論:其一是亞伯拉罕作為“單個的人”高於“那普遍的(倫理)”,與絕對的上帝處於沒有中介的絕對關係之中,其二是他作為信仰騎士超越了無限棄絕之騎士,其三是亞伯拉罕以其信仰的內在性無法被人理解。

首先,亞伯拉罕作為單個的人,進入到了信仰之中,而這信仰超越了倫理的普遍,就此他完成了對倫理的目的論的懸置。他與上帝處在沒有中介(Vermittlung)的絕對關係之中。在黑格爾主義中,中介是消解對立,使它們進入到更高的統一體的概念。對於逾越在倫理之上的信仰,中介已經不復存在了。

其次,亞伯拉罕是作為信仰騎士而不是無限棄絕之騎士。所謂的“無限棄絕”( den uendelige Resignation ),就是放棄某種有限的東西,得到某種無限的東西,並在這運動之中永不放棄。用克爾凱郭爾自己舉的例子來說,就是小夥對公主永不放棄的愛:他自知愛不可能實現,不會有回應,但他甘願讓愛成為其生命的全部內容。“無法得到愛”就是其無限棄絕之運動的所在。不過正因為他放棄了有限性,其對公主的關心是無限意義上的。

然而,克爾凱郭爾斷言,“去放棄”根本不能稱為“信仰”。恰恰相反,信仰是依據那荒謬的悖論而“得到”。無限棄絕是進入信仰的最後一個階段,每一個不曾做出無限棄絕的人都談不上擁有著信仰。 兩者是一種雙重運動。(就克爾凱郭爾所言的雙重運動究竟是歷時的還是共時的,學界存在爭議,這裡以及下文的分析我們都默認它是歷時的運動)

最後,信仰是隱秘的、內在的、人們無法理解的。這就意味著信仰騎士具有很強的“欺騙性”,他看起來平平無奇,不對外顯露。作為對比,無限棄絕之騎士、悲劇英雄都是可以理解的。克爾凱郭爾稱之為“受到人們的敬佩,人們會為他們留下淚水”。這並不是說他們的做法無可厚非,而是強調他們的做法能從倫理的角度評判其正當。然而,作為悖論的信仰之騎士,是“不需要淚水的”。正因為信仰騎士無法被人理解,他也是始終沉默的,但這種沉默既不是審美的沉默,也不是倫理的公開。

在尼采那裡,基督徒是一群背後世界論者,他們貶低“此生”,把價值歸於永恆形式的超驗“來生”(彼岸)。然而,在克爾凱郭爾看來,真正的信仰不是這樣的,“ 亞伯拉罕恰恰是為此生而信仰著這個:他會在這國裡變老,受人民的尊敬,在族類中得到祝福,因為以撒而被銘記。 ”,在經歷信心的猶疑(Anfægtelse),通過上帝的考驗(誘惑)之後,亞伯拉罕復得愛子,“比第一次更欣喜地接受以撒”,又更愛著這個“此岸”的世界。

現在我們再回到萊克斯與阿德爾的那段心境對話,就能明白其實阿德爾向他提出的第二方面的建議就是“信仰”的建議。一方面,光/焰是神的三位一體之“靈魂”(Pneuma);另一方面,她又是與萊克斯調諧的異刃。“去接納她的一切”,就意味著把自己與自己依據於那神的設定解析成自我的綜合狀態,就是將神的意志(Villie)關係於自我的意識(Bevidsthed)之中,就是掌控自我那令人感到畏懼的力量。成為天之聖盃的“真正的御刃者”,必須進入信仰的階段。

所謂“只有你才能做到的事”,並不是阿德爾對萊克斯的稱讚,而是向他指明的一條通向信仰的甬道。因為就信仰而言,沒有任何人能幫助萊克斯做到:面對神的,只能是“作為特殊事物的單獨個體”(den Enkelte som den Enkelte)。阿德爾沒有真正掌控天之聖盃的力量,於是他既是榮耀的悲劇英雄,又是可憐的悲劇英雄。他受到伊拉人民的愛戴,洛修利亞人以是他的後人而感到驕傲,他的事蹟傳遍了整個幽界,500年來高尚的人無不為他灑下熱淚……然而,“只有他自己知道”,神沒有庇護他,他也未能接近神。在這個意義上,他是徹頭徹尾的失敗英雄。

最終,阿德爾交出了第三把劍。現在,連阿德爾也幫不了他了:萊克斯要獨自面對神的考驗。

握住第三把劍的同時,軌道站、三位一體處理器、克勞烏斯的畫面一閃而過

在握住第三把劍的瞬間(Øieblik),萊克斯作為“單個的人”進入了那不可理解的沉默之中,他與神處於沒有中介的絕對關係之中。萊克斯,作為與天之聖盃調諧的御刃者,曾無數次宣誓,宣誓要守護好光/焰——如果失去了,就要重新奪回來。而在絕望中,在那個神劍破碎的瞬間(Øieblik),萊克斯面對肆意運用物理法則的真喪失了所有的英雄氣概,但他還是要去守護——因為焰/光就是他無限棄絕的所在。

他是悲劇英雄,又是無限棄絕之騎士。他憑什麼能超越阿德爾,又憑什麼掌控第三把劍?果然,第三把劍在消失。準確地說,第三把劍已經消失了。無限棄絕之運動回到了其初始的狀態。然而,這是萊克斯向信仰躍遷的最後階段。他相信那荒謬的力量,相信行使神之意志的光/焰。他完成了無限棄絕和信仰的雙重運動。

在那個瞬間,他失去了第三把劍——隨後,他得到了第三把劍。

萊克斯從未如此過:使他堅定的不是感性,不是倫理,而是信仰。

當第三把劍消失時,旁人的詫異恰恰宣告了萊克斯進入了信仰的隱秘之中。

於是,從那一刻起,他知道——只有他自己知道,他將是信仰之騎士。

所以,當萊克斯終於來到莫爾斯斷崖,當他在面對被滅稱為“肉塊”的焰時,當他再次與能夠肆意運用物理規則的真交鋒時,他不再憂懼了,也不再絕望了。他開始傳達他的“意見”,但這並不是言說,因為認為“他總算是瘋了“”的滅不明白、尼婭不明白、所有人都不明白:萊克斯彷彿在對一具屍體說話——他在眾人面前是瘋狂的,因為他的話語無法被人理解。然而,若要作為信仰騎士,他根本不需要別人的理解,也不需要別人的淚水。

萊克斯,作為與天之聖盃調諧的御刃者,作為被失敗的悲劇英雄阿德爾寄予期望的少年,即將進入到那荒謬的信仰之中。他與屬於神的光/焰,展開了絕對隱秘的對話。

萊克斯從無限棄絕向信仰躍遷。但是,作為神的意志的光/焰,正拒絕他的雙重運動。她們提倡萊克斯回覆到一種倫理的生活:作為無限棄絕之騎士最終放棄她們的有限性,既然都是前往樂園,伊拉也好、萊克斯也好,總有一天會前往樂園的,不要再造成更多人的痛苦了,“那才對這個世界有益”。或者,去過一種審美的生活吧,既然一半的生命已經託付給了你,那就徹底棄絕異刃與御刃者的關係,從此就是隻作為人類的自我,而不是異刃與御刃者的自我。

但是,萊克斯不會那樣做,他“不會倒在這裡”,不會“放任不管”。他要作為單個的人高於那普遍的,他要與作為神之意志的光/焰處於絕對的關係。在那關係之中,所有的倫理都被目的論的懸置了,她說我們約好了前往樂園,那就去吧——萊克斯接納了她的一切,相信了神的一切。所以,現在,他希望光/焰也相信他,相信他能夠作為信仰之騎士,進入到那絕對的之中。

萊克斯知道,他是在對一具屍體說話。他在真的太刀砍向胸口的那一刻,都知道,他是在對一具屍體說話。但他仍然信著,就像在靈洞裡得到第三把劍的那時候一樣地信著,他會復得天之聖盃,他會與光/焰重逢。

於是,就像那重新獲得的第三把劍一樣,神把光/焰的全部也展露給了萊克斯:萊克斯接納了她的一切,她也將一切都託付給了萊克斯。他雖然略有驚訝,但還是欣然地接受了。最後,他問光/焰,喜歡這個世界嗎,其實是在問作為御刃者的自我,熱愛這個此世的此岸嗎。肯定的回答宣告了萊克斯通過了神的考驗,真正地進入到了那信仰之中,在與神的絕對關係之中作為天之聖盃真正的御刃者完成了自我的關係。

在那個瞬間,他失去了光/焰——隨後,他得到了光/焰。

這就是“嶄新的利劍”。

5.補充:就正文中幾個並未充分解釋的關鍵概念的說明

1)瞬間:克爾凱郭爾所謂的瞬間(Øieblik)作為一個哲學專有名詞後來也在海德格爾那裡發揚光大。而在克爾凱郭爾看來,瞬間是永恆在時間之上切開的歷史的端口,它作為未來的決斷時刻產生了轉向的可能性。這裡的永恆是基督教意義上的過去、現在和未來的同一,而時間特指與人無關的流逝著的時間,歷史特指由人的生存決斷而開啟的有始有終的時間。它的概念原型出自基督耶穌降臨人世的時刻。

2)無限棄絕:一些學者在分析無限棄絕和信仰的共時關係時將無限棄絕和斯多葛主義的“禁慾”以及“內心強大”聯繫到了一起。有興趣的讀者可以沿著這個思路進一步分析。

3)宣誓:在克爾凱郭爾那裡,宣誓是屬於倫理生活的。宣誓的目標就在前方,為了達到它就要不斷“重複”而不是“回憶”,而審美生活的特點恰恰是隻有後者。克爾凱郭爾特別強調宣誓在婚姻中的作用,因為在他看來,婚姻呼籲一種倫理的忠誠。

6.一點無關的碎碎念

對我而言,神作和佳作的區別在於後者需要理由,前者不需要。說得“克爾凱郭爾”一點,神作是“對我而言是真的真理”。它帶有新古典主義者經常掛在嘴邊的“韻致”(la grazia)的幾分特點:難以描述、難以人為、或許就是自然或上蒼的饋贈——它不可名狀,無法描述,但唯獨就有人們可得的愉悅。

然而,在日常討論中,我們常常一邊把佳作的某個最高階段稱為神作,一邊又把神作視為那個“對我而言是真的真理”同人議論。這不可不謂是根本的範疇錯誤,就好像你在南京問路人去天安門要做幾號線的地鐵,這是根本不會有正確答案的。

有時候,我又會發現自己並不是不小心掉入了語用錯誤的陷阱,而是太想把我的真理分享給別人,要說那些對我而言是真的真理對我生活的意義,我自己是瞭如指掌的,但別人不一定懂。這可能不是遊戲的問題,不是康德所謂的“審美共通感”的問題,不是美學的問題,而是自己生活的問題。

《異度神劍2》就是這樣的“對我而言是真的真理”。與她相遇的第一次,我會流淚,與她相遇的第二次、第三次、無數次,我只會敬畏。也希望每個讀者都能找到自己的神作 (*>◡❛) 。