*本文包含《异度神剑》系列历代主要情节的隐晦剧透以及《异度神剑2》关键情节的直接剧透

莱克斯从未如此过:使他流泪的不是“伤痕”,而是“绝望”(Fortvivlelse)。

0.认识绝望的存在

如果我们回到《异度神剑1》中,就会发现主角修尔克等人面对的是“唯名论”的神。在现实中,14至15世纪肆虐的黑死病、愈演愈烈的教会分裂和持续不断的英法百年战争给摇摇欲坠的中世纪文明带来了唯名论的上帝;在游戏中,两界的人民受到永恒的唯名论的神的支配,弑神就是开辟未来的必然(Nødvendighed )。

极端化的唯名论的神是这样的一种存在:他与世人距离极远,难以被人理解;反复无常,具有绝对的权力(Magt,指支配性的力而非物理的力),对人的行为漠不关心。于是,人-神和谐的世界秩序崩溃了,罪孽与惩罚、得救与恩典成为了偶然的虚妄,碎裂在了没有任何确定性的悬疑之中。人们害怕,因为那个神既可以随意设定规则,又可以随时改变它,而又凭什么相信“上帝爱世人”——他对我的漠不关心给了我意志的极大自由,这种自由又是否会通向无序的混乱呢?

在《异度神剑2》中,信仰的危机恰恰不是来源于外部的变革,而是源于内部的动摇。为此,有必要来到异刃(blade)和御刃者(driver)的角度,而非异刃和人类的角度,毕竟前者是本体论(ontology)的问题,而后者是特殊形而上学的问题(metaphysica specialis)。

对于有其异刃的御刃者,以及有其御刃者的异刃,我们都无法断言他们的死亡就是生命的终点。义经在神威变回核心水晶时会痛喊,主角团在朱雀再度调谐后会感慨:因为神为世界设定的自然规则就是异刃总是处在自身与水晶以及巨神兽的生命循环之中,于是“死亡”只是在异刃“生命”中的必经之路,与此同时我们又不可能悬置异刃而认为御刃者的死亡就是其生命的终结。因此我们又进一步说,“致命”和“致死”在《异度神剑2》中是两个完全不同的概念。

正是上述两者的区分,使得认识到绝望的存在成为可能。绝望是这样的可以认识到的危险:在最极端的最小的意义上,死亡与其相比成为了生命中的希望;而在更一般的最普遍的意义上,绝望是如此巨大的危险,让死亡都无法算作生命中的指望。于是,对死亡都不抱希望的人陷入了“绝望”。正因此,我们才能用最通俗的语言描述它:“绝望就是想死而不能死,也就是永恒地活着。”

1.绝望者间的对话

虽然绝望可以描述为上述的巨大的危险,但绝望作为克尔凯郭尔所谓“致死的疾病”,其本质还是要回到最根本的“自我”(Selv)的讨论中。

在克尔凯郭尔绕口的叙述中,“自我”是把自己与自己联系起来的关系综合,它沟通了无限与有限,现世与永恒,自由(可能)与必然。也就是说,只有经过了关系(动词)的自我关系(名词)才是自我,才是“健康”的自我。而绝望作为威胁着人(也即精神)的健康的疾病,是一种“犯错”。绝望可以被理解为一种自我的功能失调,或者更通俗的说,绝望是自我之为自我的张力的崩解,并且所有对某物的绝望都最后都将还原为“对自己的真正的绝望”。

正因为绝望是一种犯错而不是自我与生俱来的“原罪”,绝望总是处在“责任”之下。因为对关系的作为反映出形而上意义的责任,它也在任何瞬间(Øieblik)都不例外。

在这个意义上讲,绝望意味着把所有的过去招致到现世性中而承担责任,同时也意味着自我消蚀(抹杀、摆脱)的无能:无法摆脱自己,就会陷入绝望。

克尔凯郭尔那生存主义式的自我观念,源于他对当时基督教的深刻担忧。据他所说,当时的丹麦(他的祖国)没有人会质疑基督徒的身份。如果非要问,也许人们还会反问道:“你不是丹麦人吗?地理书上都说丹麦是路德宗基督教,你难道不是一个基督教国家的公民吗?”克尔凯郭尔认识到,当今的时代,信仰荒芜地变成了人的装饰,上帝成了人们的玩物。人们只是在基督徒的身份下“继续前进”,在世俗中追名逐利、精心计算、碌碌无为。所以,他反对亚里士多德以来“种差加属概念”的“属于的人”,呼吁一种不可能由别人决定,必须是“自我的综合”的活跃的“独自的人”(Enkelte)。

在《异度神剑2》中,阿卡狄亚教廷又难道有比现实中克尔凯郭尔所面对的丹麦基督教做得更好吗?神的代行者只是教皇的粉饰,教廷对核心水晶的掌控让世人陷于绝望的境地,人们为了教廷中的一官半职大动干戈(参见阿卡狄亚教廷地区支线“圣歌队的梅丽卡”):信仰崩溃,自我崩溃,普遍的绝望成为了这片云海或早或晚的灾厄。

正是在这个意义上,作为“死而不能死”的绝望者真,才会剑指教皇麦佩尼:他也要去乐园,也要去问问神。但是,他的症结根本不在于他自以为的“异刃”与“人类”的问题,而是“异刃”与“御刃者”的问题。

现在,我们才能把握那段开启了第七章的真对莱克斯的“嘲笑”对话。

从最浅显的意义上说,这段对话是作为胜利者的真对被其踩于脚下的莱克斯的权力(Magt)宣示。然而,更进一步地,真究竟在嘲笑莱克斯什么呢?真始终在强调莱克斯作为天之圣杯的御刃者,缺失了对她的关怀。因为天之圣杯与莱克斯总是相互属于的关系,他们也曾以一种浪漫的方式摆脱了(失去了)自己,就自己与自己的关系综合了自我。然而,作为“只有自己”的莱克斯,手握破碎的神剑的莱克斯,作为孤立的“御刃者”的莱克斯,期许已经是过去式。希望之后便是绝望。简而言之,真实际上在嘲笑的是,莱克斯陷入了绝望。

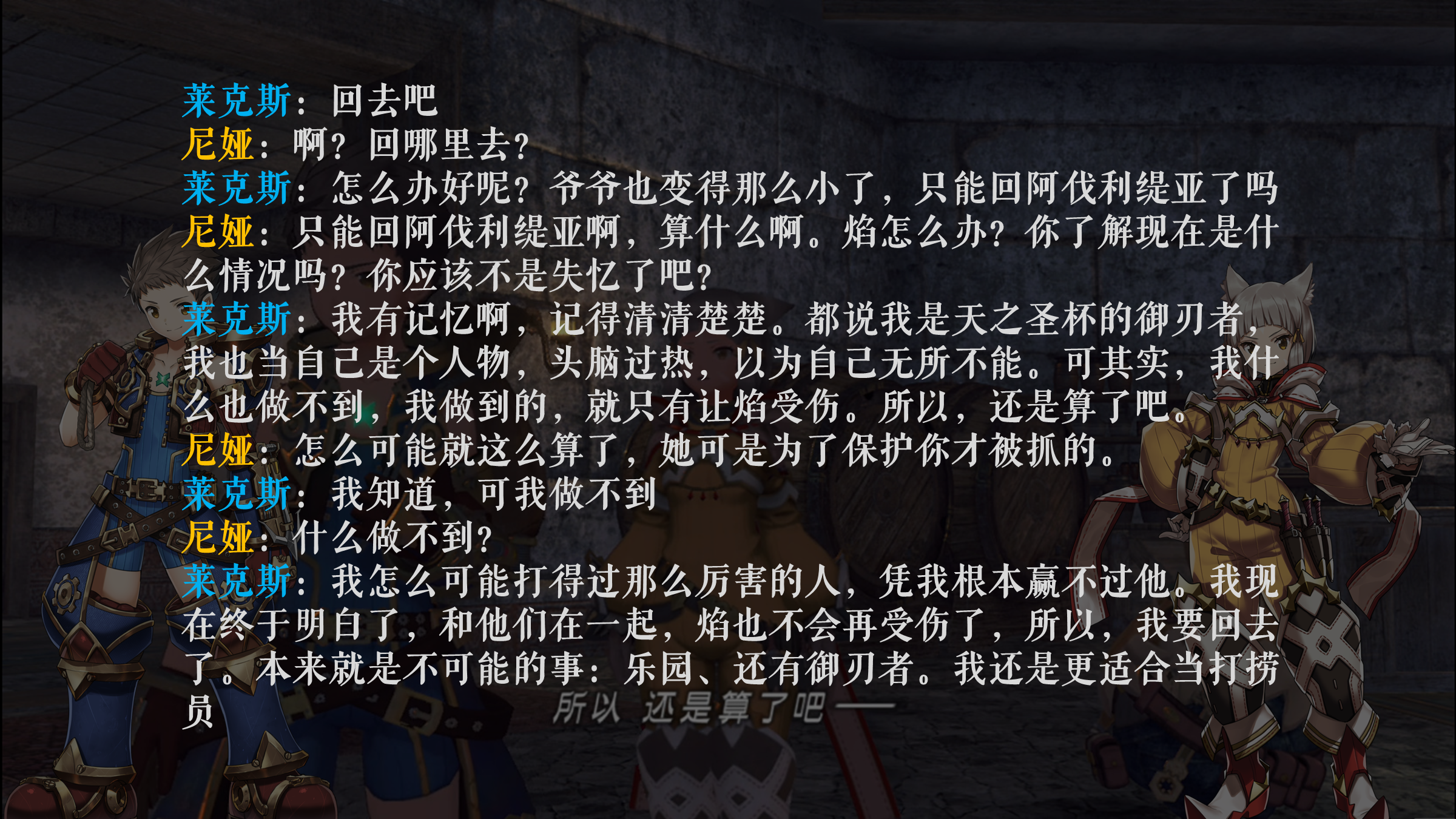

对于此,莱克斯没有当场回应,而是在苏醒后对同伴做了承认。

在健康的自我中,自由与可能实现综合。而在绝望之中,实然相对于应然是一种无限的“下沉”,过去在绝望中获得了一种现世性(Timelighed),它是真口中的“事到如今才发现吗”,是莱克斯口中的“记得清清楚楚……我现在终于明白了”,也是克尔凯郭尔口中的“可能性的回返”。

因此,与其说真是以胜利者的姿态嘲弄手下败将, 不如说真是对同为绝望者的莱克斯“以一百步笑五十步”。说得直白些,在绝望的意义上,真作为失败者反倒根本没有资格去嘲笑莱克斯。所有的“他嘲”实际上都是真对于自己的“自嘲”。

为了说明上述论断,有必要考虑莱克斯一行人与真在第八章“世界树”中的这段对话。

请注意,有理由认为第七章结束之后的莱克斯不能再称为绝望者(具体的原因将在下文论述)。那么,作为绝望者的真,面对莱克斯等人,是如何辩白的呢?真的论述是如此跳跃的:他一开始把矛头指向“那家伙”,一下又滑向人类。接着在特殊形而上学的意义上对异刃与人类的关系断言。当莱克斯直言毁灭世界和人类,消灭神并不是真自己的目的时,他又滑向“我们”,又进一步解释到“我会完成我们(伊拉)的目的”。最后,他又声称“我们(异刃)不是让人类存活的道具”。

简言之,真的辩白充满了所指的滑动:他不停地在人类、作为异刃的异刃、作为御刃者之异刃的异刃、伊拉、神之间翻转腾挪。我们并没有充足的理由推断真把特殊形而上学的问题和一般形而上学(metaphysica generalis)的问题视为可以一并解决的认识,相反,毫无疑问地,他把两者混为一谈。作为绝望者的真绝望地想要是自己,恰恰是因为自己无法摆脱自己。他要为伊拉而不是自我去改变异刃的处境。或者更道德高尚些,他要为了神而不是自我去弑神。他幻想将自我的关系一并斩断,从而治愈这致死的疾病,然而更悲观地说,真自己也不知道自己究竟是不是在对抗绝望。

于是,回到第七章的开头之前的那段对话,我们才敢断言:在绝望的意义上,真对莱克斯的他嘲实质上是一种自嘲。

2.与无知的少年或者说与懵懂的孩子的对话

在进一步探析第七章前,有必要先解决另外一个小问题,那就是莱克斯作为“无知的少年”的在场。这也可以看成是上文真与莱克斯对话的另一个分析角度。

不只是真,尼娅、梅勒芙、齐格,你能想到的各种主要次要人物,都不只一次地强调莱克斯只是一个孩子(或者说只是一个少年)。另一方面,剧情过场多次地刻画莱克斯在面对“大人”(不只是年龄意义上的)时的冒失(包括奈费尔、麦佩尼乃至克劳乌斯等)。这意味着,“孩子”似乎总有一种默许的局限性;又在剧情之外隐含着态度的传达。

一方面,在克尔凯郭尔那里,缺乏有限性的无限性会带来绝望,而这种绝望的形式就是“幻想”(Phantasie),也即“幻觉”(Indbildning)。幻觉对年少者来说是希望,对年长者来说是回忆。两者间没有任何一方对另一方有十足的优越。推而广之地,精神随着年岁的增长而达到某种境地,这并非是自然而然的规律,甚至可以说是错误的判断。

因此,若说孩子有什么幻想的幼稚,或者说缺乏成熟的智慧,就会是十足的“反讽”(Irony)了。与无限性相应的缺乏的那个向度恰恰是无限丰饶的内在性。与孩子的对话,或者说像孩子那样的“向前生活”,恰恰是呼吁生存的诚实。

另一方面,阿尔基比亚德将苏格拉底的自知无知误解为哲学家的伪装。然而克尔凯郭尔看到的却是反讽之下的自由展开的无限可能性。他在另一本著作《重复》中又区分了“回忆”(向后重复)和“重复”(向前回忆),并断言,感性生活(他著名的人生三阶段的最低阶段)中,重复必将失败——感性(审美)着的人逃不出回忆,也就无法“向前地”重复。在这个意义上,他也许会赞成康德那臭名昭著的早期美学随笔中的部分观点(尽管两者的讨论范畴差别很大)。

在这里必须吐槽一下康德也逃不过直男癌的时代局限性啊~( TロT)σ

简而言之,“无知的少年”在反讽意义上就意味着一种面向自由可能性的向前展开与“重复”,一种与线性的时间无关的智慧。在现实中,后世的存在主义哲学家接过了克尔凯郭尔开启的“自由”探讨。在游戏中,《异度神剑2》则总是在表现异刃以及御刃者与“过去”、与回忆、与历史的斗争——那是为了未来而向过去发起的斗争。

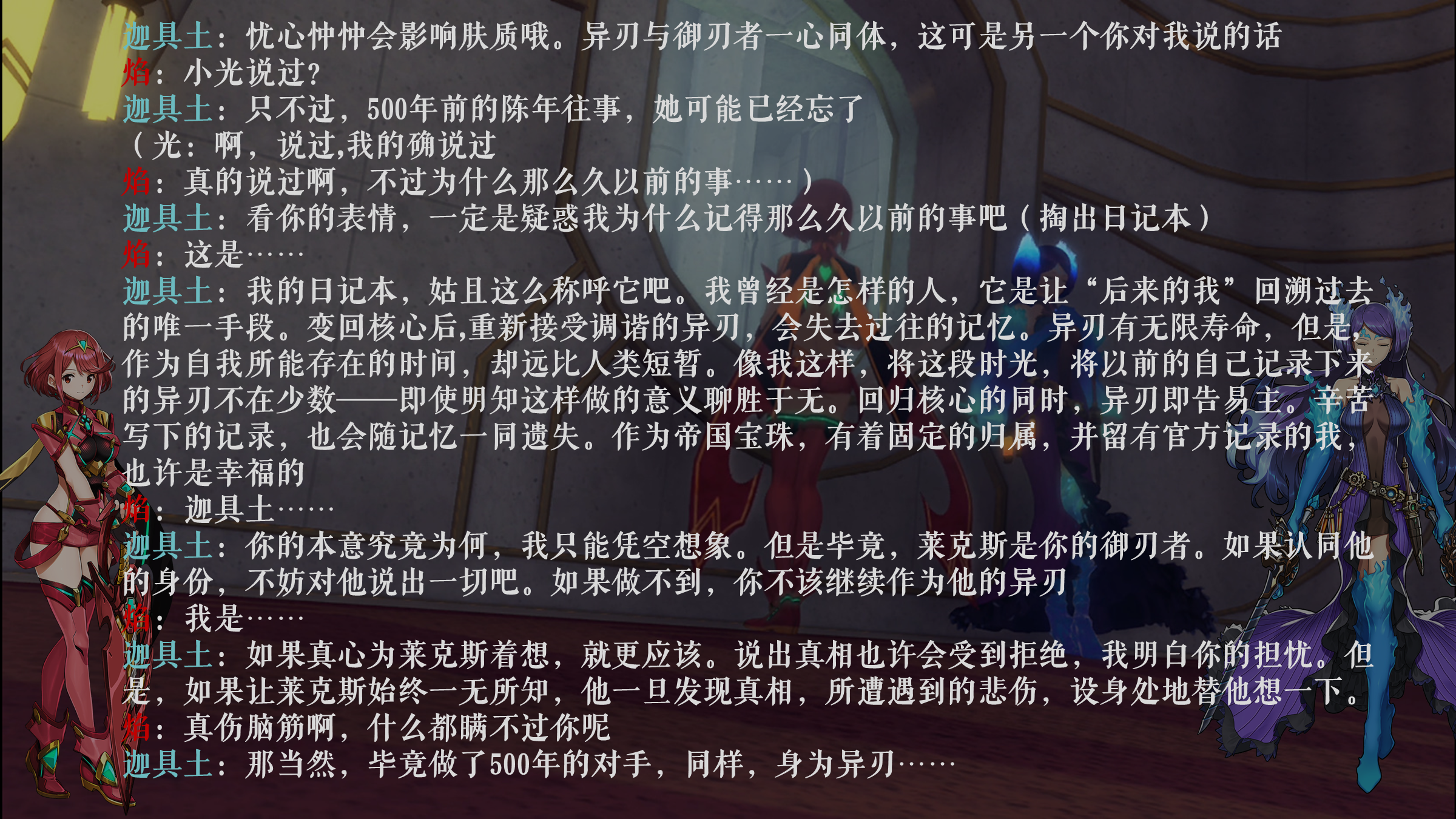

一本本异刃的“日记”是一次次斗争曾经存在过的证明。这一形式被传递到了《异度神剑3》中,甚至成为了唯一的叙事载体。与此同时,《异度神剑3》将神悬置了,甚至整个特殊形而上学都被悬置了。海德格尔、萨特等无神论存在主义的进场成为了可能:艾欧尼翁的“人”必须直面自己的生存。

第五章“枷锁” 莱克斯觐见麦佩尼前与芳的对话

第五章“枷锁” 莱克斯与芳对话的同时焰与迦具土的对话。这是后面诸多情节的铺垫

第九章“雨” 真的回忆中他与劳拉的对话,主体是真在日记中的元叙述

第七章“崭新的利剑” 莱克斯一行人初到莫尔斯断崖时的插曲

莱克斯从未如此过:使他坚定的不是感性,而是“信仰”(Tro)。

3.尼娅的飘荡灵魂:对她而言“公开”(Aabenbarelse)意味着什么?

接下来的内容主要来自克尔凯郭尔的《畏惧与颤栗》。(恭喜你已经和小郭最深奥的那本书暂时说拜拜啦 (/≧▽≦)/ )

克尔凯郭尔在书中阐述了一种伦理观的假设。

他的伦理观念假设直接继承自康德和黑格尔。对于前者,他会把伦理诠释为一种定言命令(categorical imperative),它诉诸最大的普遍性和全体性;对于后者,他会更细分地把伦理视为个人的内在意志( 道德,Moralität )向伦理生活( Sittlichkeit )的靠拢运动。不管怎样,对克尔凯郭尔来说,伦理既是普遍的又是公开的:进入伦理的生活(克尔凯郭尔所谓人生三阶段的第二阶段),就是要完成从单个的人到普遍的人、从隐秘的人到公开的人的转变。

相对应地,隐秘(或曰沉默、隐瞒、欺骗)则是审美( 或译“感性”,Æsthetik,克尔凯郭尔所谓人生三阶段的第一阶段,专指浪漫主义乃至唯美主义或形式主义主张的感性或直接愉悦)的症候。他将整个悲剧艺术,无论是希腊悲剧还是近现代悲剧,都还原为认出( αναγνωοισις )和隐瞒的本质角力。

审美的隐秘对立于伦理的公开。当前者寻求公开时,它就诉诸“偶然事件”,也即某些特殊条件、某种“恰好”。在悲剧中,它就是某个关键人物的出场或是某个事件的突发。

与审美的公开相对应地,伦理不诉诸偶然事件,它是公开的始终如一。作为典范的悲剧英雄,就是完成公开的普遍伦理任务。

在“公开”之外,克尔凯郭尔又补充了伦理的另一个症候:可理解性。在黑格尔那里,“意见”( Meinung )相当于“主观的表现”“属于我的想法”,它是私密性的。然而,言说又是公共领域的语言行为。言说——让我的意见表达,就是消除意见的私密性,同时寻求语言的普遍性。在后期的维特根斯坦那里,“私人语言”更是不存在的。 一旦我开始言说,我就在表达那普遍的,而如果我不言说,公众就无法(在伦理意义上)理解我。单从语言的角度上说,无法被公众理解意味着沉默。 换句话说,公开在另一个维度就意味着诉诸公众的理解。

因此我们说,在第七章之前,甚至就在第七章中那个众所周知的“瞬间”(Øieblik)之前,我们都不得不承认尼娅审美地沉默着。她在隐瞒食人种的身份、隐瞒她的过去、隐瞒她的特殊能力。如果要问她在什么时候会公开,那便是在那些偶然的时刻,是在她脱去包裹得严严实实的外衣展露核心的时刻,那是与伦理生活——要求公开和普遍的生活距离最远的时刻,那是一般意义上“纸包不住火”的时刻。

在伦理意义上,我们可以指责拥有再生能力的尼娅见死不救吗?在第三章“战争”末尾,她目睹了凡达姆的死亡,犹疑地处在义经、灭、莱克斯和焰的对决之外,仿佛以旁观者的身份行使着她的沉默;在第六章“伤痕”开头,她又让白虎支开众人,隐秘地治疗危在旦夕的奈费尔。尼娅无法沉默地进入那伦理的生活,只能在审美的沉默与公开之中做单调的往复运动。一旦她希望进入那伦理的生活,就显示出沉默的悖论。而伦理的生活恰恰呼吁最大的普遍、最大的全体、最大的可理解性。

但是,在艾尔皮斯灵洞的最深处,在英灵大厅之中,审美的公开已经不可能了。因为偶然事件已经封闭了它所有的出路,伦理的审判也就裁决她“不再隐藏自己、不再对他人见死不救、不再像之前这样。”在那个瞬间,尼娅是作为异刃的尼娅联结了过去-现在-未来而成为神之命令下的永恒,切割了500年之前的那个时间、那个第三把剑被阿德尔封印的时间,从而进入了历史。

第七章“崭新的利剑” 主角一行人进入英灵大厅前莱克斯与尼娅的最后一段对话

在苏格拉底和柏拉图那里,理念世界是完满的。与之对应地,现世的事物不过是理念原型的分有;学习不过是对理念的回忆之哲学。永恒意味着理念世界完满的表现,那是只有“那过去的”永恒,那是没有未来的永恒。《异度神剑2》中神所创造的世界,也是这样的吗?伊拉决心毁灭人类和世界、最后弑神,这就是可能的未来吗?作为伊拉成员的尼娅当时是这样想的吗?

对作为沉默者的尼娅,她的个人意见我们并不能做十足的推断。但是,既然尼娅选择了一种向伦理生活的公开,既然她选择生成一种历史,在那个瞬间,她就成为了伦理之爱女、成为了隐秘之决裂者、成为了悲剧英雄之典范。用她自己的话说,她“不再受束缚了”。她的公开,不再是可能的、偶然的、不一定的公开,而是普遍意义上的伦理的公开,莱克斯会理解、虎会理解、大家会理解,因为个人的意见得以言说,内在的隐秘就此终结。

另一方面,在那个瞬间,尼娅是作为莱克斯异刃的尼娅,莱克斯是作为尼娅御刃者的莱克斯。崩解的自我重新使自己与自己发生关系的综合;绝望的自我再度令自由与必然重逢。

用尼娅自己的话说,“我可以获得更多的自由,更加任性”。这里的“我”是莱克斯在场的完成综合的自我。她的“不死的灵魂”充实了精神,从而飘荡、激荡、激越。同样地,莱克斯所谓的“我再也不会止步不前了”,这里的“我”又是尼娅在场的完成综合的自我。当莱克斯因为神剑的破碎陷入绝望时,伦理的生活要求他不能逃避,于是他被主角团中的几个女生轮流掌掴(但是除了花 (o≖◡≖) )。但在此刻,他通向了伦理的任务。

就此而言,并不是说莱克斯因为尼娅的觉醒受到了振奋,祛除了绝望,从而重拾了信心,而是说莱克斯与尼娅一心同体地进入到了那伦理之中。

只有这样,我们才能理解在最后为什么莱克斯能够通过阿德尔的考验,与他在心境中的乐园相遇。

莱克斯毫不犹豫地将无比巨大的伦理责任置于他瘦削的肩上。作为悲剧英雄的阿德尔、作为光的前任御刃者的阿德尔、作为500年前在圣杯大战中拯救了伊拉众生的阿德尔,终于等到了同样的一位悲剧英雄的到来。于是,他们在心境中的乐园里见面了。

莱克斯坦言,希望得到守护一切的力量,那是作为伦理之英雄的期望。然而,阿德尔对他提出了两方面的建议。其一是那伦理的:莱克斯应该守护他自己想守护的“那一切”,那个异刃与人类共存的世界——这样,他将作为普遍的悲剧英雄流芳百世。其二是那非伦理的:他应该接纳天之圣杯的一切,实现连阿德尔自己也没能实现的愿望。这样,他才会成为天之圣杯真正的御刃者。

结束了与阿德尔的心境对话后,莱克斯回到了现实。现在,我们可以断言,他通过与尼娅的综合完成了自我,不再是一开始那个绝望的失败者。与此同时,他也行使作为悲剧英雄的伦理任务,守护着普遍的一切,即将获得阿德尔封印的第三把剑。但是,真正使他伟大的,真正让他比阿德尔走得更远的,是他向信仰的跃迁。

4.莱克斯的信仰跃迁:我弃绝,我信仰,我复得天之圣杯

实际上,克尔凯郭尔的整本《畏惧与颤栗》都是围绕亚伯拉罕燔祭以撒的故事展开讨论的:亚伯拉罕老年(100岁时)得子,取名为以撒。然而,突然有一天,上帝命令亚伯拉罕将其爱子献为燔祭(《旧约》中记载的一种献祭方式),以此考验(test)亚伯拉罕。亚伯拉罕顺从了上帝的命令,经过三天的路程抵达摩利亚山。随后,亚伯拉罕照计划捆绑了以撒。就在他拔刀的那一瞬间,上帝让天使发出第二次命令,终止了亚伯拉罕的献子,并给予他一只公羊代替以撒为祭。亚伯拉罕遂复得爱子。

亚伯拉罕历来被称颂为信仰的典范,而克尔凯郭尔就针对这个略显诡谲的故事尝试为亚伯拉罕辩护。他将亚伯拉罕的信仰归结为三重的悖论:其一是亚伯拉罕作为“单个的人”高于“那普遍的(伦理)”,与绝对的上帝处于没有中介的绝对关系之中,其二是他作为信仰骑士超越了无限弃绝之骑士,其三是亚伯拉罕以其信仰的内在性无法被人理解。

首先,亚伯拉罕作为单个的人,进入到了信仰之中,而这信仰超越了伦理的普遍,就此他完成了对伦理的目的论的悬置。他与上帝处在没有中介(Vermittlung)的绝对关系之中。在黑格尔主义中,中介是消解对立,使它们进入到更高的统一体的概念。对于逾越在伦理之上的信仰,中介已经不复存在了。

其次,亚伯拉罕是作为信仰骑士而不是无限弃绝之骑士。所谓的“无限弃绝”( den uendelige Resignation ),就是放弃某种有限的东西,得到某种无限的东西,并在这运动之中永不放弃。用克尔凯郭尔自己举的例子来说,就是小伙对公主永不放弃的爱:他自知爱不可能实现,不会有回应,但他甘愿让爱成为其生命的全部内容。“无法得到爱”就是其无限弃绝之运动的所在。不过正因为他放弃了有限性,其对公主的关心是无限意义上的。

然而,克尔凯郭尔断言,“去放弃”根本不能称为“信仰”。恰恰相反,信仰是依据那荒谬的悖论而“得到”。无限弃绝是进入信仰的最后一个阶段,每一个不曾做出无限弃绝的人都谈不上拥有着信仰。 两者是一种双重运动。(就克尔凯郭尔所言的双重运动究竟是历时的还是共时的,学界存在争议,这里以及下文的分析我们都默认它是历时的运动)

最后,信仰是隐秘的、内在的、人们无法理解的。这就意味着信仰骑士具有很强的“欺骗性”,他看起来平平无奇,不对外显露。作为对比,无限弃绝之骑士、悲剧英雄都是可以理解的。克尔凯郭尔称之为“受到人们的敬佩,人们会为他们留下泪水”。这并不是说他们的做法无可厚非,而是强调他们的做法能从伦理的角度评判其正当。然而,作为悖论的信仰之骑士,是“不需要泪水的”。正因为信仰骑士无法被人理解,他也是始终沉默的,但这种沉默既不是审美的沉默,也不是伦理的公开。

在尼采那里,基督徒是一群背后世界论者,他们贬低“此生”,把价值归于永恒形式的超验“来生”(彼岸)。然而,在克尔凯郭尔看来,真正的信仰不是这样的,“ 亚伯拉罕恰恰是为此生而信仰着这个:他会在这国里变老,受人民的尊敬,在族类中得到祝福,因为以撒而被铭记。 ”,在经历信心的犹疑(Anfægtelse),通过上帝的考验(诱惑)之后,亚伯拉罕复得爱子,“比第一次更欣喜地接受以撒”,又更爱着这个“此岸”的世界。

现在我们再回到莱克斯与阿德尔的那段心境对话,就能明白其实阿德尔向他提出的第二方面的建议就是“信仰”的建议。一方面,光/焰是神的三位一体之“灵魂”(Pneuma);另一方面,她又是与莱克斯调谐的异刃。“去接纳她的一切”,就意味着把自己与自己依据于那神的设定解析成自我的综合状态,就是将神的意志(Villie)关系于自我的意识(Bevidsthed)之中,就是掌控自我那令人感到畏惧的力量。成为天之圣杯的“真正的御刃者”,必须进入信仰的阶段。

所谓“只有你才能做到的事”,并不是阿德尔对莱克斯的称赞,而是向他指明的一条通向信仰的甬道。因为就信仰而言,没有任何人能帮助莱克斯做到:面对神的,只能是“作为特殊事物的单独个体”(den Enkelte som den Enkelte)。阿德尔没有真正掌控天之圣杯的力量,于是他既是荣耀的悲剧英雄,又是可怜的悲剧英雄。他受到伊拉人民的爱戴,洛修利亚人以是他的后人而感到骄傲,他的事迹传遍了整个幽界,500年来高尚的人无不为他洒下热泪……然而,“只有他自己知道”,神没有庇护他,他也未能接近神。在这个意义上,他是彻头彻尾的失败英雄。

最终,阿德尔交出了第三把剑。现在,连阿德尔也帮不了他了:莱克斯要独自面对神的考验。

握住第三把剑的同时,轨道站、三位一体处理器、克劳乌斯的画面一闪而过

在握住第三把剑的瞬间(Øieblik),莱克斯作为“单个的人”进入了那不可理解的沉默之中,他与神处于没有中介的绝对关系之中。莱克斯,作为与天之圣杯调谐的御刃者,曾无数次宣誓,宣誓要守护好光/焰——如果失去了,就要重新夺回来。而在绝望中,在那个神剑破碎的瞬间(Øieblik),莱克斯面对肆意运用物理法则的真丧失了所有的英雄气概,但他还是要去守护——因为焰/光就是他无限弃绝的所在。

他是悲剧英雄,又是无限弃绝之骑士。他凭什么能超越阿德尔,又凭什么掌控第三把剑?果然,第三把剑在消失。准确地说,第三把剑已经消失了。无限弃绝之运动回到了其初始的状态。然而,这是莱克斯向信仰跃迁的最后阶段。他相信那荒谬的力量,相信行使神之意志的光/焰。他完成了无限弃绝和信仰的双重运动。

在那个瞬间,他失去了第三把剑——随后,他得到了第三把剑。

莱克斯从未如此过:使他坚定的不是感性,不是伦理,而是信仰。

当第三把剑消失时,旁人的诧异恰恰宣告了莱克斯进入了信仰的隐秘之中。

于是,从那一刻起,他知道——只有他自己知道,他将是信仰之骑士。

所以,当莱克斯终于来到莫尔斯断崖,当他在面对被灭称为“肉块”的焰时,当他再次与能够肆意运用物理规则的真交锋时,他不再忧惧了,也不再绝望了。他开始传达他的“意见”,但这并不是言说,因为认为“他总算是疯了“”的灭不明白、尼娅不明白、所有人都不明白:莱克斯仿佛在对一具尸体说话——他在众人面前是疯狂的,因为他的话语无法被人理解。然而,若要作为信仰骑士,他根本不需要别人的理解,也不需要别人的泪水。

莱克斯,作为与天之圣杯调谐的御刃者,作为被失败的悲剧英雄阿德尔寄予期望的少年,即将进入到那荒谬的信仰之中。他与属于神的光/焰,展开了绝对隐秘的对话。

莱克斯从无限弃绝向信仰跃迁。但是,作为神的意志的光/焰,正拒绝他的双重运动。她们提倡莱克斯回复到一种伦理的生活:作为无限弃绝之骑士最终放弃她们的有限性,既然都是前往乐园,伊拉也好、莱克斯也好,总有一天会前往乐园的,不要再造成更多人的痛苦了,“那才对这个世界有益”。或者,去过一种审美的生活吧,既然一半的生命已经托付给了你,那就彻底弃绝异刃与御刃者的关系,从此就是只作为人类的自我,而不是异刃与御刃者的自我。

但是,莱克斯不会那样做,他“不会倒在这里”,不会“放任不管”。他要作为单个的人高于那普遍的,他要与作为神之意志的光/焰处于绝对的关系。在那关系之中,所有的伦理都被目的论的悬置了,她说我们约好了前往乐园,那就去吧——莱克斯接纳了她的一切,相信了神的一切。所以,现在,他希望光/焰也相信他,相信他能够作为信仰之骑士,进入到那绝对的之中。

莱克斯知道,他是在对一具尸体说话。他在真的太刀砍向胸口的那一刻,都知道,他是在对一具尸体说话。但他仍然信着,就像在灵洞里得到第三把剑的那时候一样地信着,他会复得天之圣杯,他会与光/焰重逢。

于是,就像那重新获得的第三把剑一样,神把光/焰的全部也展露给了莱克斯:莱克斯接纳了她的一切,她也将一切都托付给了莱克斯。他虽然略有惊讶,但还是欣然地接受了。最后,他问光/焰,喜欢这个世界吗,其实是在问作为御刃者的自我,热爱这个此世的此岸吗。肯定的回答宣告了莱克斯通过了神的考验,真正地进入到了那信仰之中,在与神的绝对关系之中作为天之圣杯真正的御刃者完成了自我的关系。

在那个瞬间,他失去了光/焰——随后,他得到了光/焰。

这就是“崭新的利剑”。

5.补充:就正文中几个并未充分解释的关键概念的说明

1)瞬间:克尔凯郭尔所谓的瞬间(Øieblik)作为一个哲学专有名词后来也在海德格尔那里发扬光大。而在克尔凯郭尔看来,瞬间是永恒在时间之上切开的历史的端口,它作为未来的决断时刻产生了转向的可能性。这里的永恒是基督教意义上的过去、现在和未来的同一,而时间特指与人无关的流逝着的时间,历史特指由人的生存决断而开启的有始有终的时间。它的概念原型出自基督耶稣降临人世的时刻。

2)无限弃绝:一些学者在分析无限弃绝和信仰的共时关系时将无限弃绝和斯多葛主义的“禁欲”以及“内心强大”联系到了一起。有兴趣的读者可以沿着这个思路进一步分析。

3)宣誓:在克尔凯郭尔那里,宣誓是属于伦理生活的。宣誓的目标就在前方,为了达到它就要不断“重复”而不是“回忆”,而审美生活的特点恰恰是只有后者。克尔凯郭尔特别强调宣誓在婚姻中的作用,因为在他看来,婚姻呼吁一种伦理的忠诚。

6.一点无关的碎碎念

对我而言,神作和佳作的区别在于后者需要理由,前者不需要。说得“克尔凯郭尔”一点,神作是“对我而言是真的真理”。它带有新古典主义者经常挂在嘴边的“韵致”(la grazia)的几分特点:难以描述、难以人为、或许就是自然或上苍的馈赠——它不可名状,无法描述,但唯独就有人们可得的愉悦。

然而,在日常讨论中,我们常常一边把佳作的某个最高阶段称为神作,一边又把神作视为那个“对我而言是真的真理”同人议论。这不可不谓是根本的范畴错误,就好像你在南京问路人去天安门要做几号线的地铁,这是根本不会有正确答案的。

有时候,我又会发现自己并不是不小心掉入了语用错误的陷阱,而是太想把我的真理分享给别人,要说那些对我而言是真的真理对我生活的意义,我自己是了如指掌的,但别人不一定懂。这可能不是游戏的问题,不是康德所谓的“审美共通感”的问题,不是美学的问题,而是自己生活的问题。

《异度神剑2》就是这样的“对我而言是真的真理”。与她相遇的第一次,我会流泪,与她相遇的第二次、第三次、无数次,我只会敬畏。也希望每个读者都能找到自己的神作 (*>◡❛) 。