文/艾渴echo 编辑/碎长

不知道各位有没有发现,这两年以“日本麻将”为主题的游戏好像越来越多了?而且这其中绝大多数都是凭借各种擦边题材吸引玩家入坑,或者是通过涩气皮肤火到出圈。

这场景难免令我想到十年前的《天才麻将少女》,同样是日麻,同样的美少女题材,带动了日麻的出圈。可能唯一不同的就是你现在有玩不完的日麻游戏,再也不用整天追着一部动画呵呵傻乐了。不过相信肯定也有不少人有这么一个相同的问题:好好的日麻,怎么就发展成现在这样了?

和不少后来成为日本国民游戏的娱乐项目颇为类似,麻将这东西也是实打实的“中国制造”,差不多是明治42年(公元1909年)才由名川彦作带回日本,很快开始通过口耳相传,杂志传播,和菊池宽等人身体力行的参与安利传播到了全国各地。

到了1929年,东京已经开始举办全国性质的麻将大赛了——虽说首届大赛只有350人参加,但其带来的影响力却实打实地在东京市区及其周边带来的近千家麻将馆,并在两年以后翻了足足一倍,直到侵华战争全面打响,这一中国传统娱乐项目才在高层的全力打压下失去了大众的青睐,不得不更名改姓,顶着“卓技”的名号继续风靡全国。

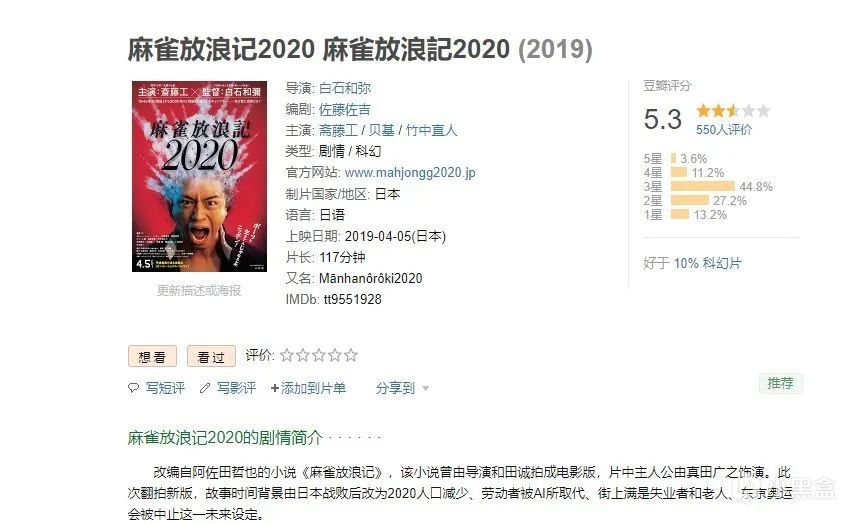

也和几乎所有带着点儿文化属性的舶来品颇为相似,日本人很快就在原版游戏的基础上推陈出新,创造出了更适合岛国国民性的新规则玩法,并迅速将其职业化到了竞技赛事兼文化瑰宝的程度,在阿佐田哲1969年开始连载的麻将放浪记的影响,下更是成为了当下年轻人休闲娱乐,聚会社交,顺便整点零花钱的不二之选,却也因此让由此而来的熬夜,扰民,赌博,亚健康等一系列问题日渐凸显。

于是到了1988年,相当有针对性的“日本健康麻将协会”应运而生,试图站在社会规则的高度解决这些烦人的问题;不过在此之前,差不多是二十世纪七十年代,随着电子游戏产业在日本的异军突起,一套方便,简单,不涉及以上诸多问题的麻将娱乐方案就已经像是年轻人们……不能说习以为常吧,但至少是可以选择的一种平替了。

虽说1975年起就有不少电子游戏包含麻将元素了,但真正意义上的,最早的专业麻将游戏机还是这台诞生于1981年的ADK电子工业株式会社的杰出作品。不过和所有那些过于彰显游戏性的老前辈们颇为类似,在这款麻将游戏里,你只能干巴巴地和计算机对战,赢了游戏继续,输了重来一局,可以说是即不存在朋友社交的乐趣,也体验不到自己技高一筹的喜悦——毕竟规则哪怕是千变万化,只要还有运气成分的存在,计算机就有作弊的可能,也必然会这么做,让玩家们在好胜心的驱使下多多投币。因此,除了压力山大的上班族还愿意在这游戏上消磨时间,其他大部分人很快就对这游戏没了兴趣;

而面对这种情况,某些更具岛国特色的麻将游戏可以说是抓住了人性的弱点,釜底抽薪般地直击玩家灵魂,使其废寝忘食地,刻苦钻研,甚至虔诚祈祷,只求能多赢上那么一盘……这,便是颇具日本特色,但不得不承认也是羡煞了旁人的麻将游戏中的奇葩——脱衣麻将。

顾名思义,所谓的脱衣麻将是一种特殊赌注规则下的麻将对战游戏。作为“野球拳”在麻将赛道的孪生兄弟,这类游戏也允许玩家在赢下了与计算机的麻将对战后,根据规则以某种方式剥离“赛博美女”们的某件过某几件衣服,直到——理论上玩家可能把美女们扒个一丝不挂,或是以某种方式最后输掉对战,被强行结束了游戏;

不过当然了,在技术和思维的双重限定下,早期的脱衣麻将就挺名不副实的——以目前公认的“脱衣麻将”鼻祖,1983年发布的《雀豪之夜》为例,游戏只是在麻将开局之后将兔女郎的形象放在了屏幕中间擦擦边,除非玩家技术高超到了不可思议的程度,否则她并不需要为艺术做进一步的贡献;不过话又说回来,考虑到当时堪称一塌糊涂的画面表现力,这兔女郎脱衣奖励玩家还则罢了,真要有啥性感动作,哪怕你不嫌弃她,也着实看得人云里雾里,完全不吸引人……吧?

所以只能说,人的性癖啊,有时候真的不好讲。不管是神秘感在作祟,还是因为当年代替性资源着实匮乏,反正巨大的人气表明“脱衣兔女郎”这招真是效果拔群,于是各大厂商也是八仙过海,开始在各个方面卷了起来:

首先要做的,自然是提升游戏的视听体验了,既然8bit的表现力差强人意,那就上16bit相对高清像素呗,16bit慢慢不再惊艳,那用美女实拍的录像总该可以了吧?同样的,从低清到高清,从VCR到DVD,到脱衣麻将如日中天——也是“回光返照”的80年代末,甚至有厂商不惜铤而走险,直接在游戏中安插AV前段力保用户体验,对青少年的坏影响那真是不可估量。

值得一提的是,早在技术还很不成熟1987年,就有日本物产这样的“麻将先驱”充分发挥了自己的主观能动性,用16色RGB图像在游戏《Second Love》中成功模拟出了真实照片的效果——虽说因为分辨率着实有些捉急吧,这视听体验其实也就那么回事儿,但其匠心独运的创造力还是“划时代的,具有冲击性的”,而且与真实画面的差别也是别具特色,总是还是很值得鼓励的……吧?

似乎也正因如此,毕竟相比于死抠技术,更多友商还是更喜欢弯道超车,就比如在同年诞生的《超真实麻将P》中,SETA就请来了专业的画师与声优演绎了不那么“超真实”专业之美;

次年公布的《麻将校园》则精确地抓住了甜美轻松的美少女校园题材,在某种程度上也算让濒临破产的Capcom起死回生了;

而差不多是同一时间,《麻将刺客》巧妙地将乱马,鲇川圆,娜乌西卡等等等等人气动漫角色(的高清仿品)融入了游戏,如愿以偿地掀起了不小的波澜,也成功地惊动了日本娱乐机械工业协会(JAMMA)这“脱衣麻将”的一生之敌,于是随着一道保守程度不亚于“海斯法典”的禁令断绝了“脱衣麻将”所有更瑟瑟的可能,这类特殊游戏的发展也从此由盛而衰了。

好吧,这么说对《麻将刺客》似乎有些不太公平,JAMMA之所以决定迅速行动,重拳出击,很大程度上还因为不少厂商开始将“魔爪”伸向了更普遍也更隐蔽的家用机领域,那对青少年的坏影响可真就是不可估量了;不过也正如“海斯法典”并没能真正净化好莱坞,反而是催生了不少全新的表现手法,被迫进入了转型期的“脱衣麻将”并没有因此迅速绝迹,反而是发现了自己洗白上岸,光明正大地挣个盆满钵满的可能性。

简而言之,到了九十年代初,以《美少女雀士》为代表的不少“脱衣麻将”不仅有了自己的文化IP,还会邀请著名漫画家和人气声优进一步增加了自家角色人气,配合游戏本身“次时代大作”的设定自然大卖特卖,也为未来“进化”成美少女麻将奠定了良好的基础;

而得益于神奇的“SSV系统”,以《对战偶像麻将终极罗曼史二代》和《麻将同级生》为代表的作品摆脱了各个主机平台的限制,允许玩家在前所未有的广大范围里实现即时通信,联机对战,从此与人对战的乐趣居然渐渐盖过了玩家对“软瑟瑟”的渴望,大有逐渐代替“输家脱衣”机制,成为这类游戏主要乐趣的意思;

到了1999年,JAMMA再次强化了关于“脱衣麻将”的若干规定,而关于儿童色情相关行为和儿童保护相关的法律也开始正式实施了。如此一来,传统意义上的“脱衣麻将”几乎被赶尽杀绝,各大厂商放弃自己已然没了新鲜感的“脱衣麻将”系列作品,转而在同样成熟的“美少女麻将”里光明正大地大赚特赚也就是自然而然的事情了。

不过当然了,考虑到某些玩家群体对瑟瑟游戏长期而热烈的需求,哪怕禁令再严格,也总会有人或铤而走险,或挖门盗洞地想办法谋取暴利——啊不,“造福人类”的……吧?事实也的确如此,哪怕是十年之后,时间来到21世纪初,仍有JALECO这样的“良心小厂”不遗余力地想把自家的美少女雀士移植到更现代的平台上;甚至到了2014年末,还有厂商将当年火爆一时的《素姬派》改成了网页游戏在线运营,在短短八个月后就难以为继,不得不惨淡收场。

至此,相信你也能看出“脱衣麻将”真正的问题所在了:创意枯竭,同质严重,新平台的开发成本激增,盲目推陈出新搞不好得血本无归,还有JAMMA在严加管控,面对这些如今困扰整个游戏产业的问题,当年的各大厂商自然也只能收回了野心和触角,转而以控制成本为核心任务,开始积极复刻经典——至于开发新作嘛,那真是狗都不干啊。

不过话又说回来……如今为数不少的年货体育大作,不也是主打一个“年年岁岁花相似,岁岁年年人相同”吗?

那么问题来了:如果说此时此刻又有厂商“冒天下之大不韪”搞出了3A级别的“脱衣麻将”,你会打开购买页面真真正正地支持一波吗?

-END-

关注“碎碎念工坊”,传播游戏文化,让游戏不止是游戏。