按

這篇文章比較長,主要討論了電子遊戲和宗教研究交叉學科的「姿勢」問題,也就是方法論。當然這篇文章也有些年份,寫於2014年,其中有些數據和案例今天讀起來需要更新。

為了方便閱讀,第一部分文獻綜述可能對論文核心內容幫助不大,有需要的朋友再仔細看。如果想直入主題的,可以從第二部分開始閱讀。

沙皮狗

落日間

Kerstin Radde-Antweiler

柯爾斯廷·拉德-安特魏勒是不來梅大學的宗教學教授。她的研究重點是媒體化的宗教、媒體化理論、電子遊戲、基督教傳統和儀式研究。她已經撰寫了數篇文章,並與他人共同編輯了幾本書和特刊,包括《新聞、媒體與宗教:新聞媒體如何賦予“神聖”、“世俗”和“權威”這些術語意義》(Journalism, Media and Religion: How News Media Ascribe Meanings to the Terms “Sacred”, “Secular” and “Authority”)、《新聞與宗教手冊》( Handbook of Journalism and Religion 2020)、《亞洲的媒體化宗教》(Mediatized Religion in Asia 2019)和《研究電子遊戲與宗教的方法》(Methods for Researching Video Games and Religion 2018)。她是“國際電子遊戲與宗教研究學會”(lASGAR)的創始成員。

Michael Waltemathe

邁克爾·瓦爾特馬特是德國魯爾大學波鴻分校的新教神學系的學術高級講師(Akademischer Oberrat)。他的研究和教學集中於神學、宗教教育和媒體研究的交叉點。他已在計算機遊戲和宗教領域工作多年,尤其關注在宗教教育中使用計算機遊戲。他的理論興趣包括關於宗教教育的建構主義思考,以及通過整合新媒體從宗教多樣性中學習和借鑑的機會。

Xenia Zeiler

克希尼亞·齊勒是芬蘭赫爾辛基大學的南亞研究教授。她擁有德國海德堡大學南亞研究所頒發的南亞文化與宗教歷史博士學位。她的研究和教學集中於數字媒體、文化和社會的交叉點,特別是與印度和全球印度社群有關的部分。她的研究焦點是印度的電子遊戲和遊戲行為,數字宗教(尤其是印度教),全球印度教,以及密宗傳統。她還研究並教授有關(全球)數字人文學和流行文化的方面,特別是與印度有關的內容。

以上信息來源於 gamevironments 官網。

翻譯:Warren Liu

校對:松果 沙皮狗

編輯:RMHO

Video Gaming, Let’s Plays and, Religion : The Relevance of Researching gamevironments

文獻綜述:電子遊戲、玩與宗教

自 1962 年第一個遊戲《Spacewar!》問世以來,電子遊戲已經走過了大約 50 年的歷程。如今,它們已遠非僅僅是計算機技術的好玩的邊角料。它們現在不僅是娛樂產業的重要經濟因素,也越來越被接受為大眾文化的一個分支。2000 年代,我們可以在人文領域的研究中看到更多嚴謹的遊戲學術討論和發表文章。不同學科對遊戲這一研究領域隨著時間的發展也延伸出了不同的研究意圖。最初,研究電子遊戲與研究暴力影視劇是相關的,而且這個話題一直延續至今。關於電子遊戲是否、以及如何與玩家的暴力行為相關聯的問題仍在持續爭論中。總的來說,關於電子遊戲的研究流派是多元的,它們包括性別話題、玩家與遊戲暴力內容的互動、教育的歷史,當然,還有宗教研究。

spacewar!

關於遊戲的研究辯論都包括了一個重要的論點:遊戲分類與內容討論。之所以很多研究都在討論遊戲分類,也是因為這樣做能夠準確描述不同遊戲類型對玩家產生的結果和影響。於是乎,玩家和遊戲故事情節的互動這一現象逐漸成為了一個模型。基於遊戲玩家這一因素,研究者也發覺當把「計算機世界」與其它虛擬媒介世界都擺在檯面上討論時,「計算機世界」顯然是與眾不同的。不同的遊戲研究方法和討論在 21 世紀初開始逐漸融合。電子遊戲研究也悄然發生了變革。“遊戲學家”(Ludologists)聲稱1,玩家與遊戲故事情節之間的互動確實是電子遊戲研究的一個重要方面。他們的出現重塑了這一研究領域。總結來說,所有這些研究方向在某種程度上關注的不僅僅是電子遊戲的內容,還包括遊戲架構以及人機交互的問題。

宗教和遊戲研究通常包括討宗教研究、神學以及泛文化研究內容。除此之外,在心理學領域,遊戲研究集中於遊戲本身,如前文所述。教育研究和社會學也關注遊戲領域。例如遊戲內容和結構之間的聯繫,以及玩家知識和行為的變化。

文化研究及其各個子學科在 2000 年代初開始涉及宗教和電子遊戲的研究,此後拓展出了少量出版物(編輯的專題書籍和特刊)。該領域的專題論文集是《光環與化身:與上帝一起玩電子遊戲》(Detweiler 2010)。Detweiler 從不同的角度介紹了許多電子遊戲。他也在文中同時融合了宗教從業者和遊戲設計師的不同觀點。關於宗教和儀式與電子遊戲有關的內容出現在專題論文集《玩耍中的宗教:遊戲、儀式與世界》(Burger 和 Bornet 2012)中。該書不僅僅專注於電子遊戲,也探討了其它類型的遊戲與宗教的融合等多個方面。《虛擬真實?從文化研究角度看虛擬世界》(Radde-Antweiler 2008)關注了在虛擬環境中呈現或感知宗教的各種方式,包括遊戲,以及類似遊戲的虛擬世界。Geraci(2014)和 Bainbridge(2013)關注於概念化大規模多人在線角色扮演遊戲(MMORPGs)中「聖」的概念。

最近(時至 2014 年),有兩份文獻拓寬了電子遊戲-宗教研究的視野。專題期刊《數字遊戲中的宗教:多視角和跨學科方法》(Heidbrink 和 Knoll 2014)以及專題著作《數字遊戲中的宗教遊戲》(Campbell 和 Grieve 2014)提供了新的見解。旨在簡潔地結構化和系統化「電子遊戲和宗教研究」這一正在形成的領域,包括迄今為止關於該主題的學術討論。

除了這些較大的出版物之外,自千禧年以來,許多個別的期刊文章和書籍章節也涵蓋了多樣的主題並採用了多樣化的方法和途徑來研究宗教與電子遊戲。有幾篇文章聚焦於與特定宗教傳統相關的電子遊戲(這些文章採取了不同的角度和不同的理論框架,例如 Šisler 於 2006 年和 2009 年發表的有關遊戲與伊斯蘭的研究)。同時也有文章從美學(Niedenthal 2009)理論和方法中討論遊戲。迄今為止的研究還討論了遊戲內容關於死後或來世的構建和理解(Ahn 2011, Steuter 和 Wills 2010)、儀式(Heidbrink, Miczek 和 Radde-Antweiler 2011)、種族(Langer 2008)和衝突(Wagner 2013)。還有其它文章關注遊戲中對於(遊戲/現實)歷史的實施和功能(Antley 2012, Chapman 2012),以及如何應用神話和神話學(Krzywinska 2005, 2008)。在2008年左右開始的各種研究還討論了玩家玩遊戲的體驗,或者說,玩家經由遊戲體驗實現宗教或經驗相關的體驗(Plate 2010, Pargman 和 Jakobsson 2008, Wagner 2012)。最後但同樣重要的是,關於宗教和電子遊戲的泛化問題有時也在一些出版物中作為一個話題而非重要的焦點討論,例如研究宗教,但更強調遊戲之外的其他媒介類型(Wagner 2012b),研究電子遊戲,但並非專注於宗教(Bogost 2007);以及關注於一個特定電子遊戲和宗教傳統的研究(Schut 2013)。因為這些不同領域的學者所做出的貢獻和努力,電子遊戲和宗教研究才能更好地結構化和學科化。(就如 Campbell 即將發表(2014 年)關於虛擬宗教的書籍)。

Playing with Religion in Digital Games 2014

除了「宗教研究」 (Religious Studies) 對於遊戲的一般觀點外,學界還存在著「宗教」 (Religion) 對遊戲的觀點。Schut(2013)從基督教的角度探討了電子遊戲,從而彌合了文化/宗教研究和神學之間的差距。Luft(2014)提到了遊戲中描述的宗教與玩家現實中參與的宗教之間的區別,就像遊戲研究中的遊戲學和敘事學一樣。有趣的是,大多數關於玩家宗教信仰的研究都侷限於願意公開宗教信仰的玩家。同時,關於電子遊戲的神學研究也侷限於遊戲是否能夠提供的對於神學研究有趣的內容,例如電子遊戲對宗教傳統的表現以及與其相應神學觀點的比較,好比 Pirner(2001)、Scholtz(2004)、Waltemathe(2011、2014)和 Haak(2010)的研究。另一個有趣的點是,這些神學和遊戲研究大部分與宗教教育領域相關。無論是遊戲對宗教內容的描繪,還是神學研究對電子遊戲內容和個體玩家之間的濃厚興趣,都反映了神學在研究電子遊戲時對「宗教知識」的應用。宗教教育旨在涵蓋青年文化和傳統信仰形式,而電子遊戲似乎可以滿足這一目標。人們嘗試識別傳統宗教內容,然後將其與宗教教義進行比較或關聯,或者展示遊戲體驗和宗教體驗之間的一些結構等同性,從而將遊戲描述為潛在的宗教體驗。通過參考宗教實踐和遊戲共享類似的神秘經驗方法(Wagner 2014),Anthony(2014)認為宗教和遊戲可以更好地結合。從這個角度來看,遊戲為虛擬體驗和意義建構提供了一個虛擬空間,也即是參與了宗教。然而,就從遊戲敘事研究的方向來看,在宗教研究中,將宗教作為遊戲敘述的一部分或作為情節轉折,已經可以是一個相當體量的研究目標。

通常我們需要在遊戲的結構中,區分宗教內容和宗教體驗、或者區分遊戲中的宗教與玩家中的宗教。遊戲並非電影或書籍。玩家與遊戲之間的互動是遊戲體驗的一個至關重要的方面。這類討論在遊戲研究領域產生了巨大影響。

遊戲研究在討論電子遊戲時通常會以廣泛的理論視角進行。Wolf 和 Perron(2003)以及 Raessens 和 Goldstein(2005)試圖編撰集合該領域最有影響力的方法和理論。他們敘述的方法和理論豐富多樣,並且涉及來自認知科學、人工智能、各種領域的心理學、歷史、電影研究、戲劇與文化研究以及哲學的等領域的學者,甚至遊戲設計師和開發者都有敘述。這些方法、理論和設計要求因領域而異。當然,所有方法論共通的主題仍舊是關於電子遊戲體驗是否「真實」的討論。關於真實性的討論有許多形式,然而最有趣的莫過於遊戲學和敘事學之間的(持續的)爭論。這些領域在 2000 年代初因一個問題而分道揚鑣:是什麼使一個電子遊戲成為遊戲,或者是什麼定義了遊戲的本質——故事還是遊戲體驗?然而,敘事學派認為遊戲和敘事之間幾乎沒有區別,而遊玩學派則主張遊戲只能被理解為一種不同的媒介。經典敘事學派的支持者包括 Murray(1997)和 Atkins(2003),他們將遊戲視為可以使用戲劇研究和電影研究的方法來獲得的字面形式。遊戲是一種故事的表演,而這個故事構成了大部分遊戲體驗。

另一方面,遊玩學派更傾向於關注玩家的沉浸式體驗。Frasca(2003)將敘事和遊玩之間的差異與模擬和再現媒介之間的區別聯繫起來。與電影不同的是,電影這種媒介只能被觀看,遊戲玩家指令輸入卻是模擬媒介至關重要的一環。因此,電子遊戲應該被視為這種模擬媒介。於是乎,要充分理解遊戲的內容,玩家需要通過玩遊戲這個過程中親身經歷遊戲內容。所以說電子遊戲的研究需要包括玩家的視角,以確保研究、分析的對象是關於玩家的,而非被簡化為關於遊戲系統的視聽。

根據 Juul(2001)的觀點,儘管遊戲和敘事有共通點,但它們之間的聯繫與敘事和電影之間的關係還相差甚遠。他認為敘事和互動是互相排斥的,因此對於遊戲敘事,研究者需要一種不同於以往針對敘事的研究方法。他倡導一種關注玩家及其體驗的方法。他也承認每次玩家經歷的遊戲體驗都是獨特的。所以說,在遊戲研究中,徹底分析玩家的視角比關注內容本身要更重要。

Juul(2006)在《半真》一書中進一步探討了如何實現這一觀點。他認為玩家會將遊戲的規則視為遊戲過程中的一部分,並吸納與學習。這些「規則」會在互動中產生相應變化(Juul 稱之為玩家與遊戲的「協商」)。這樣的協商引導了宗教研究學者去思考玩家和遊戲的互動中如何表現出了宗教性。假設將遊戲規則與玩家的互動看成是各種情景下的切片,宗教研究學者則可以利用這些切片擴寬思考方向。不同的假設和思考方向則會促進對電子遊戲的理解,例如,不僅僅可以將一個遊戲視為一個固定的符號宇宙(Symbolic Universe),還可以將遊戲視為玩家以不同視角和符號宇宙互動之後產生新認知的平臺。於是,這也導致研究的視角隨之更加向玩家傾斜。新的問題隨之出現:電子遊戲對玩家有何影響?一方面,研究玩家在遊戲世界中的行為很有趣。另一方面,遊戲世界是否真的會改變玩家的思考和行為。思考遊戲教育可能性的研究者,其實在考慮遊戲對玩家產生的影響時,已經預設了遊戲在這個方向上會有影響。與教育相反,那些質疑遊戲的聲音,則是從經驗主義的視角研究暴力電子遊戲是否對玩家的暴力行為存在影響。

關於電子遊戲是否影響玩家的心理並沒有一個明確的答案。宣洩理論和社會學習理論都沒有提供有力的證據來證明玩家暴力與電子遊戲之間的關聯。總體而言,關於電子遊戲暴力的研究領域非常具有爭議。讓我們來看下面這個案例研究以及隨之而來的辯論。Greitemeyer 和 Mügge 分析了 98 項獨立研究,涉及大約 37,000 名參與者。這些研究發現「暴力電子遊戲和親社會電子遊戲都能夠顯著影響關聯的社會結果。」(Greitemeyer 和 Mügge 2014, 578)。然而,Elson 和 Ferguson(2014)在類似的分析中報告了不同的發現。他們得出結論,由於領域過於多樣化,他們無法做出明確的陳述,並擔心過於輕易地總結電子遊戲的影響會損害相關研究的可信度。這項研究的有趣之處不在於作者認為領域過於多樣化從而無法陳述電子遊戲的影響,而是他們事後對有關他們論文的評論重新發表了對自己論文的相關討論(Elson 和 Ferguson 2014b)。他們當時的發現是,對於電子遊戲對玩家影響的研究是有爭議的,有時甚至帶有意識形態的色彩。當時的研究大環境是,研究唱衰遊戲對玩家影響的。不過在他們看來,這樣的大環境反而支持了他們的觀點

。他們在評論中聲稱,他們成了人身攻擊和諷刺評論的受害者(Elson 和 Ferguson 2014, 2)。他們還指出,遊戲研究的成果早已反映了研究領域和結論的發散。事實上,不僅僅是心理學,研究遊戲對玩家影響的學術領域確實應該是多元而非僅僅只在遊戲研究之中(Elson 和 Ferguson 2014)。所以說,研究人員領域的發散不僅導致了方法論和結果上存在分歧,而且也導致研究人員難以在「特定遊戲內容及其對玩家的影響」上達成一致。Elson 和 Ferguson的論點中的一個關鍵點是,暴力遊戲和侵略行為之間的關聯其實並不穩定:

「許多指向這種效應(暴力遊戲和侵略行為存在關聯)的研究存在研究方法上的弱點,以及在衡量標準和遊玩情景兩方面的人為設置。更精確設計的實驗顯示,遊戲有許多比暴力內容更重要的變量需要考慮。」(Elson 和 Ferguson 2014, 39)

他們還提出,實驗研究在結果上的不穩定為長期研究騰出了空間。這樣的問題在實驗環境中表現出的結論就是,這種研究導向是人為創建的。這些研究的目標是測量玩家的反應,以便觀察遊玩學所稱為互動體驗的結果。可是這些測量得不到一致的結論。這些研究發現的效應有時是矛盾的,有時是無定論的。其他玩家行為與遊戲性的研究(Sherry 2007,Ferguson 和 Kilburn 2009)得出暴力遊戲幾乎對玩家毫無影響的結論。Sherry 還發現在調查研究和實驗研究之間存在差異,前者得出的效應比後者大。這種趨勢其實與宗教和遊戲研究的內容相關(人為的影響和遊戲之間的關係)。雖然遊玩學主張玩家的互動是遊戲情境的主要特徵,敘事學更看重遊戲內容。如上所示,關於宗教和電子遊戲的研究已經涵蓋了這兩個方面,然而這兩個方面實際上是同一枚硬幣的兩面。深入研究遊戲效應的研究領域揭示了與實驗環境及其人為性相關的方法問題,以及調查研究中的某種偏見。關於電子遊戲和宗教的研究需要找到一種獨特的方法來克服這些問題,同時保持其廣泛且多樣的涉獵內容。我們需要一種方法論,既保持遊戲內容的文化、神學和社會方面,同時又納入遊玩互動的表演性質和禮儀文化形式,以建立宗教和電子遊戲之間如此廣泛的聯繫。

遊文化環境(Gamevironments)

那麼,我們如何既保持遊戲內容中所表現的文化、神學和社會方面,同時考慮玩家與遊戲互動產生的化學反應呢?許多遊戲使用了宗教符號或符號宇宙構建所謂的「宗教景觀」。從基於敘事角度的研究考慮,許多學者都在關注遊戲設計以及宗教符號如何在遊戲中進行傳遞和轉化(Gregory 2014)。然而,這裡需要問這麼一個問題:這些宗教符號是否與玩家本身相關,還是隻作為遊戲的裝飾,不存在實際含義?

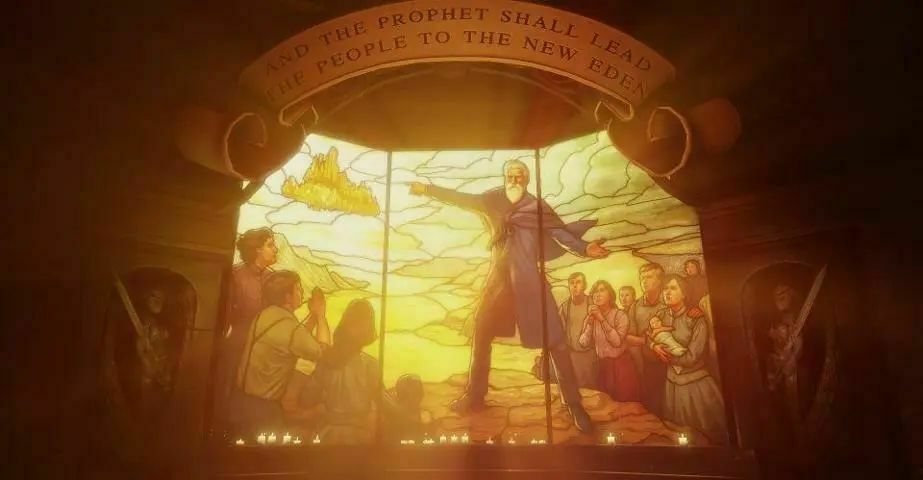

為了更具體地說明,讓我們考慮一款在 2013 年相當成功的特定遊戲。《生化奇兵:無限》(BioShock Infinite)是由 Irrational Games 開發,於 2013 年由 2K Games 發佈的一款遊戲。它可以在多平臺上游玩,例如 Microsoft Windows、PlayStation 3 和 Xbox 360。這款遊戲是 BioShock 系列的第三部作品。對該遊戲的創意總監 Ken Levine 的一次採訪中,他表示他設計該遊戲的靈感來自 20 世紀初以及最近的「佔領運動」。在遊戲設定的 1912 年,主角布克·德威特被委託救出一個名叫伊麗莎白的女孩。布克需要將她從哥倫比亞帶回紐約以償還他的賭債。飛行城市哥倫比亞是一個極具白人愛國主義和種族主義的城市,並受到預言家扎卡里·海爾·康斯托克的統治。他對於哥倫比亞的意義不亞於美國開國元勳,是一個人民崇拜的人物。康斯托克預言一個「偽牧羊人」會來到哥倫比亞,試圖從他們那裡偷走他們的羔羊——他的女兒伊麗莎白。在遊戲的故事中,哥倫比亞的內部局勢因種族緊張一度近乎爆發內戰的邊緣。遊戲中的兩排人員由執政的「創始人」和起義的「人民之聲」組成。在營救伊麗莎白的任務中,布克發現伊麗莎白具有一種特殊能力,即「撕裂時空」。這些被撕裂的時空可以通往獨立存在的不同現實的時空洞口。隨著故事的發展,布克和伊麗莎白經歷了不同的現實,並瞭解到伊麗莎白是康斯托克的養女,並被計劃培養為下一任哥倫比亞的執政人。在遊戲結尾,玩家認識到在另一個現實中,布克曾參與洗禮以贖回他在戰爭中犯下的罪行,並重生為扎卡里·康斯托克。在這個現實中,玩家必須經歷由伊麗莎白主持的對自己的洗禮。透過這款遊戲的敘事,我們能夠發現許多遊戲設計師在遊戲內留下的宗教符號和主題,如洗禮和罪的動機。因此,假設玩《生化奇兵:無限》的玩家有明確的基督教信仰,我們就會發現玩家信仰和遊戲對基督教意義之間的有趣討論:

「一些評論家認為 B: I 的暴力行為勝過它所要傳達的任何教訓。我不同意。事實上,我認為可以論證布克在整個遊戲中的所有暴力行為都是他內心深處一種嚴重的精神不協調導致的結果...在遊戲早期找到的一份 voxophone 錄音中,康斯托克就關於洗禮的性質做出了思考:‘一個人走進浸禮的水中。一個不同的人走出來,重生了。但那位沉浸在水中的人是誰?也許受浸禮之人既是罪人又是聖人,直到他被展現在人的眼前。(...) 許多基督徒可能會與康斯托克一樣困惑。雖然上帝認為我們是新的創造物,但我們往往很難「脫去舊人」,並接納我們的新本性。我們的罪惡困擾著我們,就像困擾德威特一樣。我們發現自己難以理解上帝的恩典是否真的像它所聲稱的那樣好。在這樣的時刻,我們很容易訴諸於陳腐的陳詞濫調,或者陷入絕望,而不是問自己我們是否真的對上帝對不可愛之人的愛心心存感激。」(Marshall 2013)

這些宗教符號與玩家是否相關,還是隻作為遊戲世界觀的框架描述?在遊戲的敘事上,例如先知、新伊甸園、索多瑪、罪、重生和洗禮等方面,宗教符號的運用方式是相當顯而易見的。因此,僅通過分析遊戲設計,就可以看出遊戲設計師使用和改編了特定的基督教主題。如果我們著眼於分析宗教對遊戲敘述中的作用,我們可以討論例如在這款電子遊戲中玩家對於「浸禮」這個主題的接受和之後的變化。那麼玩家真的會接受麼?只通過分析遊戲敘事,我們是可以得出一些關於背景和符號相關的結論,但卻不能斷言玩家會如何理解和使用這些遊戲中的宗教符號。

因此,雖然分析遊戲內容本身當然是有價值和意義的,但我們願意提供一種不同的遊戲研究方法,以瞭解玩家和遊戲宗教符號內容之間的互動。我們的方法基於社會建構主義的理論概念(Berger and Luckmann 1972)。我們主要關心的不是要找出遊戲是否具有類似宗教的功能(Wagner 2012,Anthony 2014),或者是否本身可以被歸類為新的宗教(Plate 2010)、反烏托邦(Bosman 2014)。宗教學和人類學研究領域正在廣泛接受文化和宗教系統並不是固定而是社會構建的這一觀念,這逐漸表明宗教和文化的概念是動態的,而非固定或變化的。這意味著宗教和文化隨著歷史和地域的變化而變化。因此,我們要問的是玩家在個人受歷史和地域文化影響下構建的宗教思考是如何與遊戲中的宗教符號碰撞或被遊戲中的宗教符號影響的。所以,我們需要一個能同時考慮遊戲(建構宗教符號)和玩家(受地域和歷史文化影響)的方法。在這個研究方向上,Wiemker 和 Wysocki(2014)強調研究者需要做出超越遊戲內容和製作過程的分析:

「因此,關於遊戲中宗教主題的研究也應該考慮到(玩家)對現實中宗教的宗旨和敘事,及其歷史現象的接受情況。」(Wiemker 和 Wysocki 2014,198-199)

然而,遺憾的是,在他們的研究中,他們僅僅集中於遊戲中關於上帝的敘述,而沒有關心這些概念是否被玩家識別和(或)討論為研究者所認為的宗教概念。另一方面,Luft(2014)則整合了基督教玩家的視角,並探討了他們的遊玩過程怎樣受到了他們自身宗教信仰的影響。

然而,在所有現有的「玩家核心論」的研究方法中,仍有兩個問題沒有得到回答:

1. 那麼「普通的」玩家呢?

很顯然,有宗教信仰的玩家或是宗教從業者可能會對遊戲內容中存在的「別人的宗教」或特定道德概念感到不滿意。的確,這些遊戲內容早已在各種論壇以及被貼上宗教標籤的平臺上廣泛討論。但除此之外,非明確宗教信仰的玩家在這裡也需要被考慮在內,因為玩家群體早已不僅僅是年輕人,電子遊戲也不再是當時不被大眾看好和關注的娛樂媒介。例如,研究顯示,德國只有三分之一的遊戲玩家年齡在 14 到 19 歲之間,其餘玩家的年齡都普遍偏大(Quandt 和 Wimmer 2009)。人們也逐漸認識到現代的電子遊戲在社會和宗教教育上可以起到關鍵作用。因此,在研究的角度下在分析玩家對電子遊戲的宗教內容和對虛擬宗教的認同與構建是需要涵蓋所有玩家和對遊戲感興趣的人,而非特定遊戲玩家群體。

2. 電子遊戲的宗教內容是否可以直接影響玩家,還是說這種關係更加複雜?

先前的研究(Campbell 2005,Helland 2000,Hoover 2002)表明,新媒介在研究當代宗教話語方面具有重要意義。例如,Dawson(2004)指出,互聯網的建立改變了宗教的面貌。由(Altheide和Snow 1979)提出的媒介邏輯的概念,即現代媒介對社會生活的影響越來越大,已經主導了傳播和媒介研究領域。組成社會文化的各個方面,例如宗教,在新媒介的主導下都會受到這種媒介邏輯的驅動,並在某種程度上服務於社會的經濟利益。Hjarvard(2008)將這種新媒介思想應用回宗教研究領域,並提出社會的媒介化有助於社會的世俗化(去宗教化/Secularization)。其實,也並不是所有的傳媒與媒介研究都認同所謂的媒介邏輯,有些許研究也提出了質疑。很多時候,媒介研究會先假定媒介存在一種特定的邏輯,這種邏輯使得媒介對現實有特定的影響——即虛擬影響現實。這樣的媒介被認為是與政治、經濟和宗教一樣的一個獨立社會文化領域。在 Lövheim 和 Gynch(2011)對 Hjarvard 的研究的批評中,他們認為 Hjarvard 過於關注宗教的概念,以至於他只狹隘地將媒介與一種宗教神學教義關聯,並過於在意媒介邏輯如何被反映在社會現實的定義和合法性上(以對抗宗教社會的合法性,以建立去宗教化的社會結構)。Lövheim 和 Gynch 在 Meyer(2006)的理論基礎上,「提倡將宗教理解為一種「調介」(mediation)的實踐」,這樣的調和狀態「創造了一種對宗教的超越性、精神性或超自然性新的理解。並且這樣的調介更適合信徒與媒介之間的關係」(Meyer 2006,7)。

然而,從最近關於宗教和媒介的理論爭論來看,對於默認媒介是世俗化的相關偏見是有問題的。最近關於宗教的討論中,宗教被認為是個性化和動態的(Hervieux-Leger 1993),並且它不需要具有體制和文化意義上的邊界(Bourdieu 1987)。通過各種實地研究表明,這種類似流動性質的宗教可以在社會的主流宗教傳統中觀察到。例如Bochinger等人(2009)展示了人們對於宗教的重新構建具有拼貼圖(融合各式各樣的傳統形成新的儀式)的傾向,而且這些行為也已滲透到諸如堂區之類的傳統宗教領域。Knoblauch(2014)反對 Hjarvard 的解釋,認為調介並沒有使宗教平凡化,相反,這支持了所謂流行性宗教「允許形式化的宗教習俗的同時,又允許了超越這些形式化習俗的新形式」(Knoblauch 2014,216)的流行宗教的轉變。

關於先前提到的媒介邏輯,最近幾年也有傳播和媒介研究對其概念提出了質疑(Krotz 2007,Hepp 2012)。這些依賴於特定的媒介邏輯的媒介研究領域認為:基於媒介的內容總是依賴某種特定的形式傳播。這些依賴媒介的訊息通常對媒介之外的現實也具有特定的影響。相比之下,德國媒介傳播理論家 Krotz(2007)強調媒介以及傳播的訊息需基於現實,它們只能從現實的構建中分離出來。他的方法反映了基於行動理論和文化研究的傳播研究。他將調介理解為一種「變革的元過程」。他的意思是提出一種綜合性的框架用於在理論上理解變革的文化和社會。以縱觀整個人類史的角度來看,媒介可以被視為是「在這個歷史過程中起到了逐漸被運用、發展、以及創新的關鍵作用」(Krotz 2001,33)。

「今天,我們可以這樣說,調介至少包括以下方面:(a)不斷變化的媒介環境...(b)不同媒介的增加...(c)舊媒介功能的變化...(d)數字媒介發展出的新功能以及媒介總體的增長...(e)微觀層面上的通信形式和人們之間的關係的變化;宏觀層面上,社會生活的組織變化以及意義和意義構建網絡的變化。」(Krotz 2008, 24)

調介作為一個過程具有定量和定性兩個方面的屬性。從定量方向上來看,隨著時間的推移,可用的技術通信媒介的數量不斷增加,同時對這些媒介各種途徑的利用率和利用方式也在增加。在定質性方向上,通信構建的真實性和交互性正在因為技術媒介的發展而變得更加可靠。當然,我們不能將媒介作為孤立的現象來研究,而是要將其視為與媒介變革和溝通形式的變化相輔相成的一部分。此外,媒介不應該單純被視為驅動變革過程的唯一力量,而應被理解為其同時也驅動了各種社會文化進程,例如調介。綜上所述,定量性與定質性研究理論對如何理論化媒介調和關注點有所不同。這裡要注意,其實直到最近傳統宗教機構才開始關注傳統的大眾媒介。這些對大眾媒介的關注也可以被描述為傳統宗教機構對媒介邏輯的推崇。與之相對的,支持社會建構主義的宗教傳統則更關注日常溝通實踐——特別是對數字媒介和個人溝通相關的實踐——以及文化和社會的變化溝通構建。在此之上,Meyer 還強調宗教感受的過程始終是經過媒介傳播的:

「我們認為,宗教只能在定義它的交流/通訊形式之中做實踐和分析...因為研究宗教和媒介的關鍵在於探索宗教如何通過採用新的大眾媒介技術從一種媒介轉變為另一種媒介,以在新的媒介平臺中調和完成全新的宗教儀式和實踐。」(Meyer and Moors 2006, 7)

因此,我們當今關於宗教感受和與宗教相關的日常體驗都被媒介高度充斥。所以諸如「在線」與「離線」(Helland 2000)和「虛擬」與「真實」的相關分類學就變得不是很嚴謹。RaddeAntweiler 提出了相關聯的疑問:(2013, 97)「假設我們生活中的一切都早已與媒介和虛擬息息相關,強行去分離什麼是在線什麼是離線這樣的話題是否還真的可取呢?」 Consalvo and Ess 則認為 (2011) 在線和離線已經實現了融合和交織。

並且,媒介不只是社會變革的唯一驅動力。媒介推動的變革也可以是由不同社會文化進程的組合所構成。在這文化進程之中,媒介調和作為一個「跨越不同社會領域的元資本」(Hepp 2013, 619)則就必須被考慮在研究範圍之內了。以方法論來說媒介調和,其研究對象不會是特定的媒介,如電視或互聯網,而是處於媒介化——在我們分析領域中,即遊戲化——世界中的個體(玩家)。這樣的媒介化個體所處的世界也就是我所定義的「遊文化環境」。

所以,「遊文化環境」與電子遊戲和宗教之間有何聯繫呢?首先,根據媒介調和理論,只有媒介本身或者只有媒介化世界是不能變革社會及宗教文化的。只有當兩者與社會文化融合時,才能作為社會個體化、全球化或經濟化等各種交織的推手。互聯網和電子遊戲兩者並沒有直接改變宗教在社會中的面貌和地位。因此,打算分析電子遊戲和宗教的研究人員更應該關注遊戲玩家與媒介化世界的交織關係。由此可以得出結論,與社會和宗教文化相關的研究對象不僅僅是遊戲的本體或者玩家個體,而是整個遊戲過程。這個過程包括玩遊戲的人,也同時包括受到遊戲環境影響的作者、對遊戲感興趣的評論者等等。綜合遊戲過程及設計的所有相關人員,這才是我們所謂的遊文化環境。

遊文化環境是一個基於以玩家為中心的分析概念。它將遊戲敘事的分析以結合敘事和遊玩的研究方法重新整合體現。因此才能得出「遊戲/玩遊戲」 + 「環境」,簡言之,遊戲環境。將其細分,我們得出其包括以下兩個層次的概念。

I. 電子遊戲和玩家所處的遊戲技術環境。

首先,技術環境涉及到遊戲本身。研究一款遊戲需要分析其遊戲的性質,即文本和視聽敘述、互動選項和性能表現。同時,研究者也需要考慮上下文。這涉及到遊戲的製作、設計和規則系統。除此之外,技術環境還包括與遊戲表現和體驗相關的遊戲玩家生成的「二創內容」。例如,大多數遊戲二創作者會通過自己的主頁、Twitter 聊天室和論壇來展示和討論與遊戲相關的話題,許多人也會在各種視頻和圖像分享網站(如 YouTube 和 Flickr)上發佈圖片和視頻素材。因此,研究者除了可以對玩家群體展開定性分析,例如參與觀察、訪談和調查,也必要將二創作者的媒介內容作為分析遊戲與宗教關係的一個部分。

II. 電子遊戲和遊戲文化的大環境

如上所述,電子遊戲是當今媒介化世界的一個重要組成部分,也是社會文化和宗教教育組成的重要組成因素。反之亦然,文化和宗教環境同時也影響著電子遊戲的構建和設計以及遊戲體驗。這裡提一個有趣的問題:是否全世界所有遊戲設計和發展的進程都是相同的呢?還是說其實在不同地區遊戲設計和玩家對遊戲的看法其實有不同的標準呢?Zeiler (2014) 指出,一個以印度教神話為基礎的遊戲引起了一些印度教群體的不滿。他們質疑在遊戲中加入印度教神祇是否恰當。 Šisler (2008) 則討論了有些製作者有意在他們的遊戲內容中構建一個與美國遊戲文化相對立的阿拉伯及穆斯林文化遊戲。在我們對於宗教和遊戲研究的理解中,這樣的比較分析為遊戲世界化和地區化的辯論打下了基礎。這可以讓我們重新理解過往對於遊戲研究在設立理論和方法論時過於「西方化」(歐洲和美國)的標籤。

讓我們回到我們之前討論的案例研究——《生化奇兵:無限》。正如我們所討論的,這個遊戲的敘事包括了各種的宗教主題。毫不以外,有很多研究已經開始探討這款遊戲是如何理解宗教的的意義的(例如 Bosman 2014)。儘管分析遊戲的敘事是值得的,但如果過分依賴於除開遊戲設計層面以外的過度解讀,則這樣的結論可能就偏離了我們所探討的有文化環境的主題。比如這樣做會發生的問題是除了探討遊戲敘事如何使用宗教主題之外,這樣的研究真的還能揭示其它關於遊戲設計和文化的內容嗎?回顧之前講過的內容,大多數包括遊戲敘事分析的研究都預設了,遊戲的宗教主題由於媒介邏輯的影響會對玩家造成特定(虛擬或真實)的理解、影響、或偏見。

如果我們換個角度,從遊文化環境的方法研究,我們也許可以避免基於純粹媒介邏輯假設的這些結論。假設我們將研究對象設為英語和德語的《生化奇兵:無限》遊戲玩家,那基於玩家群體我們可以找到目前德國最著名的 YouTuber,Gronkh。他擁有 300 多萬的訂閱者(本文章寫作於 2014 年)。他關於遊戲的視頻觀看次數那時在 65,000 到 400,000 之間,並且每個視頻有 300 到 3,500 條評論。假設研究者只是觀看這些視頻,他們會發現宗教在視頻中的引用僅起到很無關緊要的作用。視頻中主要的討論包括遊戲畫質、其他二創作者的評論或劇透、對其他 YouTuber 的宣傳,以及提供遊戲攻略。不過有意思的是 Gronkh 討論了傳教士的聲優。他飾演過電視連續劇《辛普森一家》中的角色 Ned Flanders。對標英語玩家群體,其中最著名的遊戲玩家是來自美國的 TobyGames。他在 YouTube 上擁有超過 600 萬的訂閱者。他的《生化奇兵:無限》視頻的觀看量通常有 100,000 到 600,000 次點擊,每個視頻吸引了 1,000 到 4,000 人評論。在這些討論中,我們一共才找到了五條(從 3,835 條評論中)關於基督教義究竟為何的討論。

我們不得不得出結論,遊戲中涉及的宗教符號、主題和宗教內容,在玩家遊玩的過程中,或是在針對遊戲和遊戲過程的討論中都沒什麼影響。不過儘管如此,當我們分析二創作者生成的視頻內容時,我們發現了一件特別有趣的事情。我們觀察到玩家在某些情節中會高度投入,同時在評論中也會出現一些特別激烈的討論。顯然,玩家一些遊戲情節或表現(在遊戲情境中,我們稱之為「倫理困境」)顯示出極高的沉浸感,以至於玩家在那個時刻就與他們遊玩的遊戲角色感同身受了。就算從旁觀的評論者視角來看,他們也認為劇情或是玩家選擇值得斟酌或是討論。

我們也能發現在遊戲質疑宗教的符號系統時,玩家和評論者也會做出激烈討論。《生化奇兵:無限》與平行現實相關的玩法就是一個有趣的例子。遊戲的終幕——布克/康斯托克的沉沒——就引發了玩家和評論者的各種討論。這些討論也同時造就了成千上萬個相關的 YouTube 視頻。無一例外,所有這些視頻都討論了遊戲對該幕劇情敘事的解釋。某種程度上,這些在不同時間線和不同視頻圖像表現上的各種視頻就好像是平行時空中不同用戶的解釋變化。而它們都同時存在在互聯網上。除了對這幕劇情的討論,其它在互聯網上的討論則涉及遊戲中對命運和選擇自由的詮釋:

「在我看來,命運是有一種固定發生方式的,不過最終還是我們說了算」 (Metalseadraking)。

「這種二元對立和相似性的主題討論貫穿整個遊戲。我認為遊戲中那個關鍵性的洗禮是意味著我們不能逃脫我們的過去也不能將其沖淡。不管他拒絕與否,布克仍然是個混蛋。即使我們選擇直面自己的過去並原諒它,這仍不能阻止過去可能會吞噬我們。對我來說,我是認為那個場景中布克的死意味著我們不能改變過去,但我們可以嘗試改變未來...嗯,如果有有那些跨維度的燈塔,可能這個過程會更簡單一點。我不是想草率的討論這些。我不認為這是什麼積極的信息,但我覺得就算遊戲討論的內容是很消極的,也是OK的」 (PC Gamer 2013)。

來玩吧(Let’s Play)

為了更深入理解所謂的有文化環境,讓我們轉向討論一個組成遊文化環境的具體例子。「來玩吧」(Let’s Play,就是所有玩家群體/社群的統稱),是一種玩家在遊戲幻境下構建的自發性組織,其中包括越來越流行的二創遊戲視頻,同時其中的玩家,即「來玩吧玩家」,會對他們遊戲的過程以及遊戲敘事的各個方面在玩吧中進行評論。玩吧的意義就是在於玩家可以在二創視頻站點(主要在 YouTube 上)和流媒介視頻平臺(如 Twitch、Ustream 和 MyVideo)上分享自己的經歷,作為玩家生成的內容(二創)。這使得上傳內容的玩家能夠公開和全球展示、傳播和分享他們個人的遊戲經歷,也使觀眾/玩家(也就是遊戲社區和一般感興趣的廣大公眾)能夠分享對遊戲內容、「來玩吧」本身、「來玩吧」內的玩家和那些玩家自己的遊戲經驗的看法、解釋和文化理解。

與所謂的「全流程」或「通關」(基本上是提供如何以最簡單、最快的方式通關一款遊戲的攻略。大多數情況下這些視頻不添加任何後期評論)相比,玩吧中的分享關注的是玩家一個人本身對遊戲內容的主觀體驗和看法。這些內容包括玩吧玩家在玩遊戲時的實時評論(即直播錄像)(注:2014 年的直播業才剛剛興起),同時這些直播也會添加自己的實時頭像,以增添真實感和互動。這種帶自身頭像玩吧玩家視頻中通常會有一個在視頻角落處的小窗口,使觀眾能夠直接參與到玩吧玩家的遊戲互動中。這意味著觀眾打開了一個與玩家面對面溝通的可能性。通過直播錄像,觀眾除了發送文字,接受玩家的聲音意外,現在也可以關注玩家的面部表情和肢體語言。當然玩吧玩家與觀眾的文字交流仍然是主流的視頻形式,這些交流從幽默到批評不一而足。正如一個主要的玩家在線社區所說:

「通常,「來玩吧」中的玩家制作的視頻包括笑話(幽默的、糟糕的、土氣的),玩家遇到的抉擇和困惑。有些視頻則會提供攻略、遊戲彩蛋以及遊戲考據內容。」

總的來說,「來玩吧」這個概念提供平臺的確吸引了很大一群玩家的濃厚興趣。觀眾和一般玩家會經常關注最新的攻略及各種遊戲視頻和直播,因為二創作者總能在視頻中提供一種獨特的個人視角,讓觀眾體驗不同的遊戲方式。還有,「來玩吧」絕對是一個極其常見的現象,其中的用戶數量清楚地表明瞭這一點。就好比全球最知名的「來玩吧」玩家之一, PewDiePie,在 YouTube 上擁有超過 3200 萬訂閱者(譯註:截止2023年,PewDiePie已有1.1億訂閱量)。他每天上傳的視頻有 400 到 600 萬人觀看。其他受歡迎的「來玩吧」玩家也擁有很高的訂閱和觀看量。比如 TobyGames 在 YouTube 上有近 700 萬訂閱者,Markiplier 接近 500 萬,Gronkh 接近 350 萬。既然「來玩吧」能吸引如此多的玩家和觀眾,那「來玩吧」也並不出奇地同時帶火了以這些玩家和「來玩吧」二創作者為中心的新同人文化:

「有時候——甚至大多數時候我都可以這麼說——觀眾們在意的不是遊戲本身,而是那些二創作者和玩家。這就是為什麼人們會有偏好的作者和玩家,同時也是為什麼關於「來玩吧」玩家的聲音和討論通常高過玩吧本身。觀眾不在乎現在正在玩的是什麼遊戲,他們在意現在正在玩遊戲的那個玩家。這就是「來玩吧」的巨大吸引力,這甚至有點像一種全新的喜劇或者真人秀。」

「來玩吧」在社區上成功的同時也越來越具有經濟效益。「來玩吧」玩家可以通過商業廣告獲得一定的收入。當然,廣告的收益取決於「來玩吧」玩家能夠吸引的觀看人數和次數。這也導致「來玩吧」玩家會越來越多地自發組織起來,創造群體的玩家和收益網絡。就在最近(2014 年 12 月),德國的「來玩吧」玩家 Unge(Ungespielt)因公開批評他所在的玩家網絡群體而受到了媒體的廣泛關注。隨著大眾媒體逐漸關注「來玩吧」玩家,他們也能夠最終以其它形式進入到公眾的視野當中。

「來玩吧」內容既然能在世界各地製作和觀看,其本質上就是高度全球化的。在大多數情況下,「來玩吧」玩家和觀眾的國家或地區背景對構築「來玩吧」和其內容都不起很大作用,甚至根本不起作用。對於研究人員來說,這意味著在大多數情況下,可以相對容易地調查到「來玩吧」玩家的身份或居住國家,但對於確定大多數「來玩吧」觀眾的所在地區或身份則要困難得多,甚至是不可能的。因為他們往往不會在「來玩吧」討論過程中提到他們的地區或國家背景。因此,他們交流的語言可能是唯一可靠能提供觀眾身份的標準。絕大多數「來玩吧」內容都是用英語製作、觀看和評論的。但德語、西班牙語、日語和韓語的「來玩吧」社區和內容也再以驚人的速度增長當中(當然還有其他主要以歐洲和亞洲語言為主的小型「來玩吧」製作和受眾)。

許多這些「來玩吧」內容被數百萬人觀看,像 PewDiePie 這樣的流行遊戲者上傳的單個遊戲視頻(例如 GTA5 或者 Happy Wheels)的觀看次數可以超過 1600 萬。這些視頻還會吸引來自數以萬計的觀眾在評論區激情評論,而且這些評論時常具有爭議。在 YouTube 上上傳的一個「來玩吧」視頻內容的評論甚至可以超過 6 萬條。對於研究者而言,這些評論倒是提供了一種整合觀眾討論的新方法。它們能夠讓研究者瞭解關於觀眾是如何通過「來玩吧」視頻理解遊戲中他們其所關心的主題和內容的。綜上所述,「來玩吧」視頻顯然會引發人們對遊戲中涉及的話題、「來玩吧」視頻、和「來玩吧」玩家表達意見和情感陳述,從而導致大量觀眾之間的討論和辯論,其中涵蓋了很多各種各樣的主題(包括宗教)。因此,我們研究者就有了相當豐富的研究數據。這些評論和對話直接反映了觀眾對遊戲中宗教內容的轉化和論述,同時在這之上這些論述是針對「來玩吧」玩家在遊戲中的行為所討論的,而非簡單的針對遊戲內容本身(注:「來玩吧」視頻的評論是針對視頻本身和「來玩吧」玩家本身的,這是極具主觀性的。它們並非是在客觀評價遊戲內容本身)。

如果將「來玩吧」視頻作為新的研究領域(即遊文化環境)來看待,則會為研究電子遊戲和宗教帶來大量的新研究數據。不過更重要的是,它將研究和分析從簡單的遊戲內容是如何理解和涵蓋宗教內容的擴展到了「來玩吧」玩家和觀眾等與遊戲相關的主觀個體視角。這裡可以簡述「來玩吧」及其內容對宗教和遊戲研究的價值是如何體現在除遊戲層面之外的另外兩個層面的。

我們主張在研究分析電子遊戲和宗教時,在方法上區分三個不同的層面。第一個層面自然是遊戲本身。這種研究將揭示出遊戲設計師和製作人將什麼樣的宗教景觀、信仰系統和其他宗教內容融入到遊戲中。遊戲及其敘事,以及其他方面,比如美學、技術特點和遊戲設計,還有其背景,構成了所有解釋、討論和協商的基礎。這些解釋、討論和協商是由玩家受眾受到遊戲內容所引發的。

第二個層面是「來玩吧」,這是宗教與遊戲研究拓展了研究領域後,發展了兩個全新以遊戲玩家和受眾視角的層面中的第一個。「來玩吧」包括對以下幾個層面的分析:「來玩吧」玩家的遊戲表現,他們的實時評論,和玩家自己錄製的視頻圖像。這意味著在關於「來玩吧」和「來玩吧」玩家的分析中,音頻和視覺層面都非常的重要。這一層面的分析和信息收集將會是主要關於那些選擇公開主動分享其對遊戲主觀體驗的「來玩吧」玩家的。

第三個層面包括對「來玩吧」內容的評論,其當然也隱含地補充了關於「來玩吧」層面的研究。這些評論的分析將提供由大量的玩家和觀眾對於「來玩吧」內容的公開討論。這種形式的公開討論提供了來源直接、未經過濾地觀眾個人意見和解釋。當然,這樣大量的數據需要基於合適的方法和途徑去有結構地、有序地處理。如上所述,關於「來玩吧」的研究包括了三個不同的層面,而且每個層面都需要特定的研究方法。例如,如何來有效的儲存和歸類「來玩吧」視頻評論。評論的數量往往非常巨大,以至於瀏覽器無法顯示所有評論。因此,訪問和存檔這些研究數據(評論)需要新的科技技術來解決,比如新的軟件。因此,往大了說,對遊文化環境的研究本身就是需要對理論和方法進行新的探索,這一點在「來玩吧」這個概念上尤為明顯。

只有通過對上述我們所主張的這三個層面的綜合考量,才能夠解析並徹底分析宗教在遊戲和玩遊戲的玩家角度、「來玩吧」玩家和「來玩吧」視頻的角度以及在「來玩吧」討論、辯論和評論的玩家和受眾的角度的各種意義。如果研究是關於分析遊戲玩家(玩家、「來玩吧」二創作者和/或「來玩吧」受眾)對遊戲及其內容的理解,則上述的三個層面就應該是研究的重中之重。現在讓我們舉兩個例子來說明如果研究僅限於一個層面(當僅限於遊戲敘事、「來玩吧」玩家或評論)會出現的風險。

《阿修羅之怒》

動作遊戲《阿修羅之怒》(2012 年,日本 Capcom 公司)是一款面向全球受眾開發的遊戲。它在亞洲、歐洲和北美同時發佈。它將多種遊戲風格和動畫短片融入其中,使玩家可以在第三人稱戰鬥、射擊和交互式電影之間體驗不同的遊戲內容。遊戲的敘事(以及其美學)借鑑了佛教和印度教的神話體系和信仰,同時這些元素與科幻要素相互交織。顯然這是遊戲為了讓全球的遊戲玩家更易理解這些陌生的概念而做出的妥協。《阿修羅之怒》很好地融合了遊戲與亞洲宗教之間的平衡,有不失含擴各種宗教符號。它本身包含了許多佛教和印度教傳統的參考:遊戲內容使用了本土的信仰結構和術語(如因果報應和輪迴),神話名字(如修羅和母神杜爾伽),神話武器(如梵天神寶),神話框架(如《吠陀》中的維利那神話)等。遊戲美學也在很大程度上受到了佛教以及印度教傳統的影響。所有這些當然都贏得了各種評論的呼聲:

「《阿修羅之怒》中的角色外觀獨特,如同佛尊雕像。當他們受到傷害時,他們的皮膚會像佛尊漆像一樣剝落成層。製作者在傳達這些細節中花費的時間、思考、研究和努力讓我們玩家欣喜若狂……其實這是一種非常酷的方式,不僅讓角色充滿神話感和高科技感,也讓他們感覺就像是佛尊仿生人。真的太棒了。」(Lee 2012)

因此,這款遊戲的各個方面都在表明一個事實:我們有很多,很多的宗教元素!這使得這款遊戲本身看起來確實像是研究電子遊戲和宗教的理想案例。然而,僅限於這個層面的分析,會使得研究者無法從玩家視角討論他們如何思考和接受這些宗教內容,以及無法確認這些內容對他們是否有影響,是否使他們有所思考。從別的分析層面討論(「來玩吧」層面),研究者很快就會得出結論,宗教主題在玩家群體中的討論不像遊戲層面所描繪的那樣重要。「來玩吧」的評論當然有考慮遊戲的宗教元素,不過其討論的強度和複雜性遠遠不如遊戲設計層面那樣重要。對兩位不同「來玩吧」二創作者的《阿修羅之怒》的四個視頻樣本進行分析後發現,遊戲中討論的佛教/印度教的宗教術語和概念的確很少引起「來玩吧」玩家和觀眾的任何評論。

考慮到宗教在遊戲中的各種引用,缺少關於宗教的評論其實是出乎意料的。在最後一個分析層面,即「來玩吧」評論層面,情況也同樣如此。這裡也很少有關於宗教內容的評論。討論更多地集中在《阿修羅之怒》的視覺表現或動作捕捉的技術方面。當討論轉向宗教內容時,它們通常限於遊戲內在的宗教敘事細節,以下是一些例子:

「就遊戲而言,在阿修羅世界中,攝政者(Chakravartin)是唯一的神。但如果你是一個宗教狂熱者,那你可以忽略我的評論。」

很少有評論涉及更普遍的遊戲內在神話或術語。他們會嘲諷其他評論者的宗教背景知識,例如:

「如果你學過印度教神話,你第一次看到那隻蜘蛛的時候就應該知道了……」

「講真?我可沒學過印度教,但你好像很懂哦。解釋一下吧?」

「因果將會在你背後盯著你,慢慢靠近 :P。」

只有在非常少的情況下,這些討論會超出原本遊戲內容中的神話細節。一些簡短的評論會涉及廣義上的宗教問題。這些內容顯然是因遊戲敘事的辯論而引發的。不過它們都很隨意,甚至像是一些歸咎於個人的宗教歸屬或情感的不妥當言論:

「所以,你是無神論麼?別擔心,就算你是的話,我也不會向你傳教的。」

「我傾向於保持做不可知論者,所以我能夠自由諷刺關於宗教的別的事。」

「聽起來你們就像是魔鬼附身了呀。這麼想強烈想表達自己的觀點居心何在。」

通過對我們之前內容中提出的三個研究層面,很明顯《阿修羅之怒》宗教內容分析從數量和複雜性上來說,在不同的層面研究得出的結論上差異很大。廣大的遊戲社區群體顯然並不太重視遊戲內在敘述中的宗教,雖然遊戲確實在引用宗教術語和神話做的非常出色。在關於「來玩吧」研究的兩個層面之中,宗教幾乎不被玩家和觀眾反思、討論、辯論甚至提及。即使是像《阿修羅之怒》這樣在遊戲內容上營造宗教概念和氛圍滿分的遊戲,其玩吧和相關評論中對這些概念的反思甚少。這樣來看,似乎遊戲的敘事並不影響玩家的遊戲體驗,不然其中濃厚的宗教內容為何常常被認為是純粹作為裝飾元素,而不是遊戲體驗的一部分呢。

雖然這樣說有點失禮,但就結果來說,玩家和評論者在意的內容可能完全已經偏離了遊戲設計師或製作公司在遊戲中想要實現的內容和傳遞的信息。這也再次強調了在研究電子遊戲和宗教時如果需要包含關於以玩家和評論者為中心的研究內容,則需要在方法中強調「來玩吧」和其內容評論,以理解遊戲內容和其所處的遊文化環境之間的聯繫和不同。

《最後生還者》

在這第二個例子中,我們更能看出在上述三個層次上關於遊戲的宗教內容和評論中的宗教內容研究中產生高度分歧時,宗教的形式可能以不同方式出現。換句話說,宗教這個概念會出現在遊戲層面以外,並且占主導地位(注:這意味著宗教的再定義,這裡並非指主流宗教內容,更是指社會宗教或宗教文化)。因此,它並不一定要在在遊戲敘事中占主導地位,它也可能以意想不到的形式出現。

《最後生還者》(2013 年,美國 Naughty Dog 公司)是一款第三人稱生存恐怖動作遊戲,遊戲背景設定在末世。該遊戲獲得了超過 200 個「年度遊戲」獎項,併成為 2013 年 PlayStation 3 發行數量第二大的遊戲。遊戲設定在 2033 年,那時距離由真菌引起的腦部變異大流行感染爆發已有二十年之久。世界超過一半人口已經變異。尚未(或暫未)受影響的喬爾(Joel)和艾莉(Ellie)在末世中試圖生存並尋找解藥。在他們的旅程中,他們遭遇了種種困難。

在這個遊戲案例研究中,「明顯」的宗教內容並沒有在敘事中占主導地位。宗教爭端、象徵和信仰並不是遊戲討論的主要內容。與之相對,遊戲中突出的是人際關係。遊戲中的敘事慢慢展現了兩個主要角色之間的關係。由於喬爾在疫情後的混亂和暴力中失去了自己的親生女兒,艾莉則在末世的旅行中給了喬爾新的希望。兩者之間建立了一種非常類似於父女關係的紐帶。在遊戲的最後(遊戲 Part I),喬爾以犧牲發明出拯救人類的解藥作為代價救了艾莉的命。

在這個案例研究中,「來玩吧」層面的研究並未顯示出對宗教內容本身的討論或評論。然而,一些「來玩吧」二創作者透過他們的作品反思了倫理困境的情境。是否要拯救艾莉(代價是殺害一名無辜的醫生)似乎是一個難以抉擇的道德挑戰。就喬爾拯救艾莉並剝奪了人類可能從疫情中生還的決定來說,這應該構成了遊戲敘事中最具情感、爭議和複雜性的情節決定。因此,這種情節在「來玩吧」玩家層面上也有相當程度的共感。

在評論層面上,關於這個倫理困境的討論和辯論的程度已經達到了令人瞠目結舌的地步。它吸引了諸多評論並引發了巨大的討論,其中大多數討論瞭如何在困境狀況下作出合理的道德和倫理決策。其中討論的一個話題涉及在極度困難的狀況下,人是否有權代表某一個利益群體做出自私的決策:

「在末世下我實在無法想象如何對別的倖存者心懷惡意。我應該會在末世時常保持樂觀吧。」

個體感受到的罪惡感和愛作為影響一個人決策的因素也反覆在評論中出現:

「我不知道我會怎麼想。喬爾是自私的,但艾莉畢竟是他生命中最重要的人。他真心把她當作自己的女兒。但更重要的是,這涉及到他自己的生命。畢竟,正是在他在經歷親生女兒的損失之後,他才不能讓他最關心的人「死去」——我懷疑他是否會有動力再次去尋找別的人,找到一個他深深關心的人來繼續支持他前進。基本上,我想如果沒有她,喬爾就會死掉。當然,如果像其他人說的那樣,你正試圖拯救的大部分人其實不值得活著。當你開始懷疑他們是否真的值得拯救時,你還能為了那些垃圾而殺死她(艾莉)和自己嗎?」

宗教信仰構建、符號和神話在《最後的生還者》案例中並沒有以任何方式佔據主導的敘事地位。遊戲的吸引力和刺激因素幾乎完全源自於一系列非常情感化的情景。這些情景都基於人際關係和由此而生的角力。和《阿修羅之怒》類似,玩吧和評論層面上並沒有狹義定義下宗教的內容討論。然而,有趣的是,遊戲敘事中產生的倫理困境和道德問題在玩家和觀眾的觀點中有非常大的意義和討論價值。我們認為,當遊戲內在主題直擊玩家和觀眾的生活時,它們就會產生討論,並影響遊文化環境。就像在「來玩吧」的評論中說的一樣:情感化的情節顯然會引發辯論。在這裡,遊戲刺激了對倫理和道德行為,以及價值觀體系的辯論。因此,雖然這些討論緊密聯繫遊戲內容,又看似和宗教無關,但從廣義上在討論中加入宗教價值體系和信仰動機的內容,這些道德困境就會有更多的討論意義和方向。

從我們上述的案例研究結果可以明確看出,三個分析層面強調了不同的主題和討論。遊戲開發人員可能認為重要的東西以及在遊戲中表現的內容,可能對玩家和觀眾來說並不是重點。當然,即使遊戲中沒有包括宗教內容,也並不一定意味著在玩吧和評論層面上不會提出關於宗教方向上的各種問題。這種情況下,對宗教的討論可能源於倫理或道德困境。因此,在一個層面上(遊戲敘事)明確包括宗教內容,並不一定會導致在另一個層面上(「來玩吧」討論)包括這種內容。總的來說,當涉及到宗教內容時,這些分析層面只能起輔助作用。

基於上述的論點,將遊戲和宗教研究的內容僅限於遊戲層面是相當有問題的。研究應當超越遊戲的內在敘事,幷包括以玩家為中心的研究方法,還要始終考慮到宗教和遊戲的所有相關層面(「來玩吧」,討論,二創,同人等)。通過更仔細地研究大量的「來玩吧」研究數據,研究就能更好的體現各式遊戲的遊文化環境細節。而且這些數據就擺在網上等著被收集。如果我們有效地關注所有三個層面的分析——遊戲內容、「來玩吧」和評論——我們將能夠跟蹤並分析各式和遊戲相關的人員所討論的宗教內容,以及這些宗教內容是如何在不同情況下變化和轉換的。

原文參考文獻較多,可點擊閱讀原文查看。

譯後記

Hello 各位好,我是 Warren,大家可以叫我流影。我是紐約大學宗教研究與媒介研二的學者,喜歡研究遊戲中的宗教、社會與文化內容。非常有幸能與落日譯介合作翻譯這篇開創宗教與遊戲研究元年(2014 年)的文章。其中蘊含了大量 2000 年代對於遊戲中宗教內容的學術論文探討,也給出了未來研究者可以發展的方向。不過在和校對小哥交流了一下後發覺,本文缺乏對「宗教研究」是什麼的解釋。所以流影我在這裡先給大家簡單解釋一下本文所討論的宗教和宗教研究是什麼意思,也更能幫助大家理解文章後段討論的遊文化環境(Gamevironment)和玩吧(Let’s Play)。

宗教,不同於其它有成熟思想體系(Ideology)的人文學科,是一個沒有確定體系的成熟思想。人類學是研究社會文化和人類行為的學科,它大多使用田野研究(Ethnography)。歷史學是研究人文歷史以及其對現代乃至未來影響的學科,它大多使用史學研究(Historiography)。宗教,它既有人類學的影子(Clifford Geertz 定義宗教為社會文化),又有歷史學影子(古典學對宗教譯本的研究,考古學對宗教歷史的發掘)。宗教還可以是心理學(弗洛伊德對於宗教的歷史與人文探討),社會學(Peter Berger 認為是人類創造了社會,社會構建了宗教),現象學(海德格爾的宗教現象學研究),政治經濟學(馬克思對宗教和政治聯繫的解釋)甚至傳媒研究(馬歇爾·麥克盧漢的《理解媒介》)。宗教可能唯一不是的,就是它不是「宗教學」,因為它沒有唯一的定義,甚至存在完全相悖的解釋,也沒有唯一方法論。

那既然宗教可以存在於任何學科,我們該怎麼理解它呢?我這裡可以大致給出兩個思考方向。一是認為宗教是先驗的(A priori)。它存在於人類理解以先,所以任何人類所討論的人文都是在某種程度上從宗教討論出發的,所以它才無法被定義,存在於幾乎所有的學科之中,並且沒有唯一思想體系。二是認為宗教並非先驗的。它和其它人文研究方向相通,所以才存在於很多學科研究之中。至於為什麼沒有唯一思想體系,是因為宗教性行為早在最初的社會中就已經存在,這是統治者控制被統治者的一種手段,一直被沿用至今。而且宗教不是先驗的最好例子就是這個概念和這個詞都是啟蒙時代後才被髮明的。當然,兩種解釋各有利弊,也沒有對錯,大家可以自行選擇思考方向理解。

在這篇文章中,宗教和遊戲的關係就不僅僅是簡單的遊戲中所討論的宗教內容。反之,絕大部分的文章內容其實在討論玩家和遊戲的衍生群體。宗教在這裡並不再指系統文化(Institution,如基督教,佛教,道教等),而是說因某種現象而產出的社會文化(即 gamevironment,遊文化環境)。其實通過遊戲這個媒介,即可以說宗教生成了一個新的以玩家和遊戲評論者為基礎的社會環境,也可以說是遊戲使用了宗教的社會構建性(worldbuilding)構建了遊戲文化,換句話說,遊戲文化的底色裡有宗教。所以說,宗教一詞在本文不再指單一宗教,而是宗教所提供給遊戲的巨大發揮空間,能夠讓遊戲真正擁有獨特的社會文化。這是別的人文學科因為其侷限性所不能達到的討論。

那麼,希望你能從這篇創作於 2014 年 4G 網絡和直播、二創、同人文化時代剛剛興起的文章中找到遊戲裡獨特的社會宗教文化。

日 | 落譯介計劃 是媒介實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

Julian Kücklich 不穩定的玩工:模組創作者與數字遊戲產業 Precarious Playbour (2005)

Marie-Laure Ryan 給遊戲研究的敘事學 Narratology for Game Studies (2023)

Janet Murray 從遊戲-故事到賽博戲劇 From Game-Story to Cyberdrama (2004)

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間 (xpaidia.com/donation/)