按

為了寫下這篇按,我再次重讀了本書的最後一節。作者提出了一個目前亟待解決的問題:我們依然無法區分遊戲與賭博的邊界。然而我們的社會、法律、家長、政客,甚至設計師與遊戲廠商都迫切需要一個答案。

這個答案關乎廠商如何賺取“合理”的金錢,家長如何令孩子們“健康”地遊玩,法律如何給賭博套上鬆緊合適的韁繩。它不能簡單地用一種“是否以盈利為目的”這樣的二分法來進行區分——儘管正如作者所說,這是因為我們的監管體系和法律要求我們這麼做,而且我們也一直這麼幹。

賭博正逐漸接入更廣泛的社會現實,它在互聯網時代就和所有事物一樣觸手可得。當我們給予遊戲價值,看重自己的遊戲賬戶並不亞於銀行卡時,誰能說我們在遊戲中抽卡、開寶箱、進行賬號交易,不會是一種賭博?

RMHO

落日間

Heather Wardle

希瑟·沃德爾目前是格拉斯哥賭博研究的聯合主任,並領導柳葉刀公共衛生賭博委員會。她的研究重點是瞭解賭博對人們生活的影響並制定解決方案。她的第一本書《無國界的遊戲》(Games without Frontiers?)著眼於遊戲和賭博之間的交集,以及它是如何發展的。

翻譯:RMHO

校對:葉梓濤

本書可在 https://www.palgrave.com/gp/book/9783030749095 獲得。

本文節選自書中第二、第四章,圖片由後期添加。(如果對遊戲的歷史已經相當嫻熟的朋友,可以下拉從第二部分《遊戲、技術與金錢》看起)

處在遊戲與賭博交織的模糊地帶

What Games Say About Us 遊戲能告訴關於我們自身什麼

2018 年上午 10 點 30 分,週五的大英科學博物館門前,我和女兒在成百上千的父母孩子間勤勤懇懇地排著隊。我們在排什麼呢?排著參加一年一度的 Power UP 展會,它如此受人歡迎,以至於必須提前好幾個月預訂門票。Power UP 官方描述自己說這是一場線下游戲盛會,是一次身臨其境的遊戲史之旅。他們沒錯,並且它的意義遠不止於此。對我來說,這是一次穿越時空、重溫世嘉 Mega Drive (譯註:世嘉發佈的第三款主機,北美也稱 Sega Genesis)神奇歲月的機會——在那些令人沉醉的下午和夜晚,我和哥哥把自己關在空房裡,用索尼克收集金戒指(或讓阿諾德·帕爾默一杆入洞!)(譯註:阿諾德·帕爾默是知名的高爾夫運動員,世嘉早期的高爾夫遊戲封面曾使用帕爾默的圖像)。

Sega Genesis

對我來說,Mega Drive 所帶來的親情連結是賦予它魅力的重要部分。這也是能令我們所有人回憶起相似經歷,回顧電子遊戲發展的一刻。從玩我哥哥傳給我的單機版《太空入侵者》遊戲機,到我上小學時第一次使用的黑屏綠字的簡易 BBC 遊戲機,再到 20 世紀 90 年代最著名的遊戲(《黃金眼》,有人知道嗎?)(譯註:改編自電影《007:黃金眼》的第一人稱射擊遊戲,發行於 1997 年)——它的圖像和如今的電子遊戲對比起來顯得相當原始 。Power UP 為我們提供了一個重新接觸這些遊戲(從《Pong》到《Halo》)的機會。其一年一度的盛況不僅可以證明許多人對電子遊戲的熱愛,也證明了電子遊戲文化在生活中日益增長的地位。在紐約現代藝術博物館(MOMA)將 14 款電子遊戲納入其永久收藏約六年之後,英國維多利亞與艾爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum,在 150 多年來一直是英國文化生活的權威機構)於 2018 年推出了一個關於電子遊戲的大型展覽,並將電子遊戲描述為一種重要的媒介,這進一步肯定了主流社會對遊戲文化重要性的認可。

關於電子遊戲的確切起源眾說紛紜,但許多人都將其歸功於威廉·辛吉勃森(William Higinbotham),他被親切地稱為"電子遊戲的祖師爺"。1958 年,辛吉勃森時任布魯克海文國家實驗室儀器部門的負責人,該實驗室為政府所有,專門從事核物理研究。他們每年都會舉辦民眾參觀的開放日活動,儘管他們的機器對“普通人”來說沒什麼吸引力(或者說沒什麼價值)。所以辛吉勃森需要的是以一種交互式的方式來展示他們正在做的工作;這是學術界現在稱之為 "公眾參與(public engagement)"的早期範例。於是,《雙人網球》(Tennis for Two)——第一款由兩名玩家在網邊來回擊球的遊戲成了辛吉勃森的成果。該遊戲衍生自實驗室原先的圖形繪製工作,在他們的定製式模擬計算機上,網球的彈跳路徑“恰好”是導彈的彈道軌跡。有基於此,《雙人網球》便誕生了。在當年 10 月的開放日上,這款遊戲大受歡迎。人們(主要是青少年)排著隊想要一試身手,正如一位評論員所說:"你根本無法把他們拉開!"。鑑於目前關於電子遊戲"成癮性"的爭論,這一評論尤其有先見之明。

《雙人網球》

早期的電子遊戲傾向於在數字環境中複製"真實"生活中的活動和遊戲。網球、乒乓球和足球都是早期電子遊戲的選題,艾倫·圖靈早期嘗試編寫的國際象棋遊戲也是如此。當時的遊戲開發者都是計算機科學家,他們試圖用遊戲來探索並展示計算機的能力,而靈感自然來源於人們熟悉的事物。遊戲作為展示這些新機器威力和可能性的工具,複製人們所熟知的事物是一種合理的策略——目標不一定是遊玩本身,而是展示機器的可能性。隨著電子遊戲的發展,這個目標才逐漸回到遊玩本身上來,開發者參照的文化範圍也隨之擴大。

然而,此時的遊戲仍然與人們熟悉的事物或當下聯繫在一起。20 世紀 60 年代初,隨著“太空競賽”的高潮到來,這一輪遊戲浪潮大量借鑑太空主題也不是什麼奇怪的事。此時的俄羅斯(譯註:當時的蘇聯)和美國你追我趕,一些早期的遊戲開發者也被安置在了軍事和太空研究計劃中。這場競賽像多米諾骨牌一樣,將同一主題擴展到了其它文化領域中。在上個世紀 60 年代,《星際迷航》《迷失太空》等劃時代的節目面世絕非偶然。科幻小說越來越受歡迎,許多遊戲也體現了設計者本人科幻迷的身份。顯然,包括早期遊戲設計師在內,文化生產者們均從當下生活的焦點中汲取靈感。正如遊戲《太空大戰!》開發者之一所描述的那樣,這是"顯而易見要做的事"。

當然,借鑑、移植現實遊戲進入新興電子世界依然是種流行的做法,在像《Pong》這樣的遊戲中可以清晰地看到這一趨勢。作為發佈於 1972 年的街機遊戲,《Pong》成為了最早獲得廣泛讚譽的流行遊戲之一。它具有網球的球類遊戲特點、易上手、短遊戲循環,因此是酒吧或街機廳裡與朋友對局的完美遊戲——儘管你也可以和機器對戰,但《Pong》的社交體驗使玩家間的對戰更具樂趣。隨著 70 年代的發展,電腦遊戲產業迅速壯大,許多事物均成了開發者的靈感源泉。以現在的眼光來看,此時的一些遊戲並不光彩,比如迷宮追逐遊戲:《Gotcha》——它的玩法是在迷宮中強吻逃亡的玩家。《Gotcha》的營銷方案也充滿暗示意味,機器的外殼上清楚地展示一名男子正在求愛於衣著暴露的女性,而它臭名昭著的操縱桿則是仿造乳房製作的(不過在發售時已被移除)。

而結合其開發的時代背景,《Gotcha》的營銷手段與內容顯然與當時本尼希爾(Benny Hill)的電視節目(同樣是追求衣著暴露的女子)、軟色情電影,具有極高的相似度。可以說,隨著《艾曼紐爾》(Emmanuelle)或《巴黎最後的探戈》(Last Tango in Paris)等性內容更加露骨的電影越來越受歡迎,一些開發商認為人們不希望遊戲只是擊落飛船,於是出現了一系列有爭議的色情遊戲。

Benny Hill Show

其中最臭名昭著的是《卡斯特的復仇》(Custer's Revenge),赤身裸體的將軍卡斯特與一名原住民女性發生性關係。其他遊戲包括《Beat ‘em and eat ‘em》——遊戲的目標是讓裸體女性接住並吃掉下落的男性精液。這些關於電子遊戲中的性內容爭議一直持續到今天。(譯註:此處可參考落日間此前的譯介《Robert Mejia & Barbara LeSavoy 電子遊戲圖形的性政治 (2018)》)

《卡斯特的復仇》

《Beat ‘em and eat ‘em》譯註:遊戲還有另外一個版本,赤身裸體的男子接住女巫擠出的乳汁。

這些遊戲淫穢且臭名昭著,但肯定不會成為主流。到了 70 年代末和 80 年代初時,遊戲開發商不僅從電影中尋找靈感,而且與製片廠簽署授權,得以基於熱門電影發佈遊戲產品,這也是該行業迅速商業化的一個標誌。同時,電影製片廠也越來越多地將目光投及電子遊戲,期望擴大影片的市場與特許經營權,生產大片。電子遊戲逐漸成為全球大眾傳播媒介的一部分。

70 年代末,華納收購了迄今為止最成功的遊戲公司雅達利(Atari),並看到了基於其招牌電影開發、量產遊戲的獨特機遇。這是交叉銷售、交叉推廣的藝術,但結果卻適得其反,糟糕透頂。1982 年,雅達利公司推出了《奪寶奇兵》(Raiders of the Lost Ark)遊戲,復刻了原電影中印第安納·瓊斯尋找失落方舟的情節。因其廣受好評,隨後又出現了一些同類的改編遊戲,但其中最富傳奇色彩的還是雅達利根據斯皮爾伯格同名電影改編的《E.T.》。

為了在聖誕節時推出這款遊戲,雅達利匆忙進行了開發,據說生產的《E.T.》遊戲比賣出的遊戲機還多。這款遊戲銷量慘淡,並創造了遊戲界最大的奇談:1985 年,雅達利在新墨西哥州的垃圾填埋場裡傾倒了數百萬個未售出的《E.T.》遊戲卡帶(2014 年的發掘結果顯示,未售出的《E.T.》遊戲卡帶只有 70 萬,遠遠少於流傳中的數字)。

但電影與遊戲之間的跨界仍在繼續。1985 年,遊戲版《捉鬼敢死隊》(Ghostbusters)配合上映電影發佈。它獲得瞭如影版一樣的成功,並證明這一 IP 的經久不衰。包括最近的 2009 年在內,無數的《捉鬼敢死隊》遊戲在這些年間經過重新包裝上市。

到了 90 年代中期,遊戲與電影之間的聯繫已經非常明顯:1997 年改編自詹姆斯·邦德系列同名電影的《黃金眼》,便是最成功的遊戲之一。然而,遊戲的文化衝擊與影響力正與日俱增,它不再亦步亦趨地跟在其它媒介後面,而是開始創造自己的新偶像。任天堂就是作出這一舉動的先驅,他們全年齡向的針對性設計,創造了超級馬里奧。馬里奧兄弟不僅是他們自己的看家人物,還催生了一首前十名的熱門單曲和一整張專輯(1992 年發行)、一部電影(1993 年發行)和一檔電視節目(超級馬里奧兄弟超級秀!1989 年首播)。

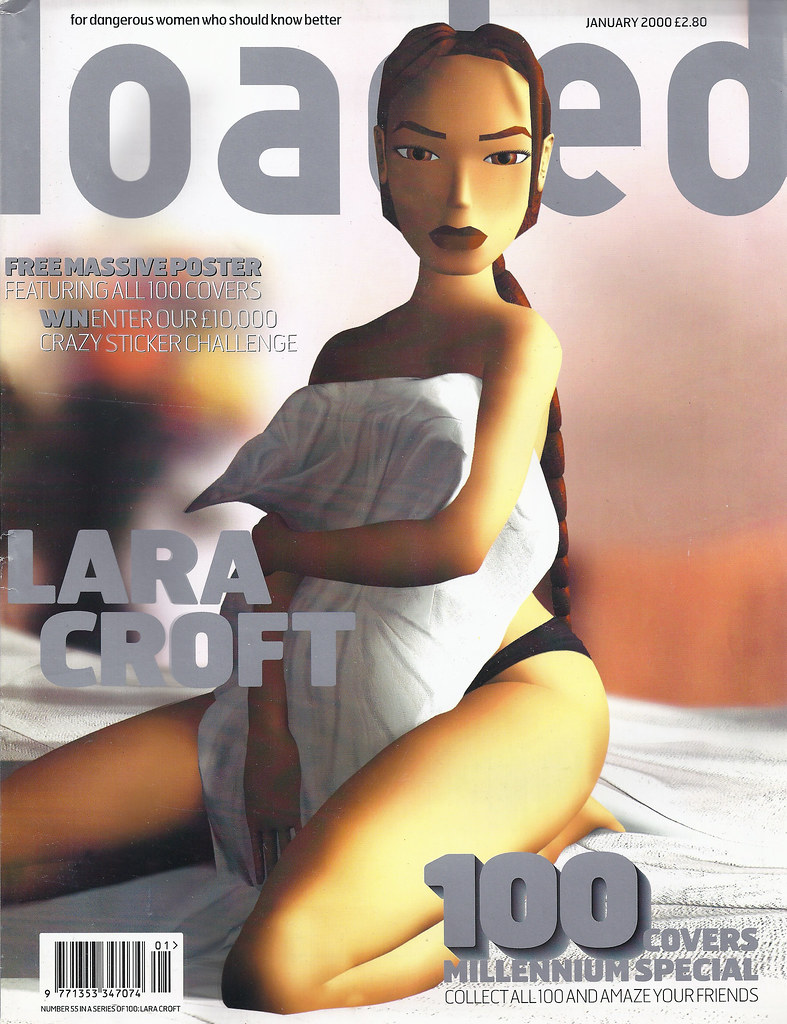

在所有跨越遊戲與電影界的角色中,最出名的一定是《古墓奇兵》系列的勞拉·克勞馥。1996 年《古墓奇兵》遊戲一經面世,電影界高管們很快就發現了“女性”印第安納瓊斯的吸引力。兩年後,派拉蒙影業公司獲得了它的電影製片權,首部《古墓奇兵》(港譯《盜墓者羅拉》,臺譯《古墓奇兵》)電影於 2001 年上映,隨後是 2003 年的續集,2018 年的重啟。

《古墓奇兵》遊戲的成功意味著勞拉成為了一個標誌性角色。她的形象發展與角色塑造深深地融入九十年代的社會與文化背景中。作為一個堅強的女性主角,勞拉只是 90 年代將女性置於聚光燈下的其中一個例子。1992 年的電影《吸血鬼獵人巴菲》(Buffy the Vampire Slayer)(之後又推出了同名電視劇)也進行了同樣的嘗試,“girl power”成為了當時的流行語。可以說,勞拉是 90 年代中期"酷不列顛"浪潮的典型代表。最後,勞拉的身材比例也備受關注,她腰細胸大,這也反映了 20 世紀 90 年代帕梅拉-安德森(Pamela Anderson)等偶像的形象,以及"男人雜誌"時代盛行的對女性的超性化(hyper-sexualisation)。勞拉本人也出現在 2000 年 1 月《Loaded》雜誌的頭版上(衣著暴露,用枕頭遮掩著自己的羞澀,對著讀者撅起誘人的小嘴)。總之,勞拉的性格和形象反映了她所處的時代,而她也成為這些特質中經久不衰的主角。

這些例子有力地證明了阿芙拉·克爾(Aphra Kerr)的觀點,即包括遊戲在內的新技術"塑造了社會進程,也被社會進程所塑造"。這一點非常重要,尤其是在我們考慮到遊戲和賭博如何日益交織的時候。雖然克爾談論的是電子遊戲及其與技術的關係,但可以說她的觀點能夠延伸並適用於所有遊戲,無論其是否“電子”:我們可以通過在遊戲規則、目標和規定中的體現,來追蹤這些不斷變化的社會進程和文化規範,而遊戲的內容和規則反映並折射出日常生活的進程和關注點。

從大瘟疫中汲取經驗的童年遊戲"ring a ring a roses"(譯註:常見歐美的一種兒童遊戲,類似“丟手絹”,有學者認為該遊戲是兒童在模仿病人下葬的行為,或一種關於疾病危險的隱喻;也有學者認為將該遊戲與瘟疫聯繫起來完全是一種誤解),再到可追溯至 1500 多年前,反映了等級結構和皇室戰爭概念的國際象棋,遊戲幾乎總是從當代社會、政治和經濟背景中汲取靈感。國際象棋是一個絕佳的例子。國際象棋的起源可追溯到公元前 300 年的印度笈多王朝。棋子和玩法反映了當時的社會,以王室為中心,周邊圍繞著王室顧問、戰象與船隻。正如特里斯坦·多諾萬(Tristan Donovan)所追溯的那樣,這些國際象棋的前身通常沿著貿易路線出口到其他國家,並且每次都有所改變,以反映其所處的社會:在波斯,沙阿取代了拉吉(翻譯:沙阿和拉吉均是兩個地區最高領導人的稱呼),船隻取代了戰車;在英國,國王成為焦點,戰車被主教取代。到 15 世紀中期,歐洲的棋盤反映了其他政治進程:強大的女性統治者崛起,皇后成為棋盤上最強大的位置。正如多諾萬所有力論證的,國際象棋遊戲體現了幾個世紀的世界歷史。

譯註:大都會藝術博物館館藏的波斯(伊朗)象棋,戰車的頂部為楔形。

可以說,隨著遊戲商品化,這些進程加速了。專門從事遊戲設計的公司和企業家如雨後春筍般湧現,尤其是從十九世紀中葉開始,根據現實生活中的事件開發遊戲的情況屢見不鮮。1912 年 5 月 2 日,就在泰坦尼克號沉沒 17 天后,著名的大型木製拼圖生產商 Peacock & Co 公司的威廉·愛德華·皮考克(William Edward Peacock)為其名為"橫渡大西洋的新遊戲"申請了版權,並打出了"從利物浦到紐約,不碰冰山!"的標語。目前尚不清楚這款遊戲是否曾經制作和發行過,但可以在英國國家檔案館找到它的圖片。反對該遊戲的人認為,從災難性事件中取材理應更加謹慎。1977 年,發行過"扭扭樂"或"飢餓河馬"等遊戲的製造商重新制作了一款"泰坦尼克號沉沒"桌遊,廠商對待災難的麻木不仁引發了眾怒,因此該遊戲很快被召回停止銷售,最終以《棄船》(Abandon Ship)為名重新上市。

譯註:未能在大英檔案館的線上資料庫裡找到皮考克版的原圖,而後者發行的《棄船》如圖所示。

新遊戲的出現也反映,並利用了當代的社會結構。安東尼·普拉特(Anthony Pratt)是棋盤遊戲《妙探尋兇》(Cluedo)的發明者,他公開表示自己的靈感來自於一場鄉間別墅的盛大聚會(他以演奏者的身份參與),據稱他記錄了在聚會上觀察到的人物。他還受到了當時流行的文學題材影響:鄉間別墅謀殺案與犯罪小說。《妙探尋兇》中的豪宅場景和現在熟悉的人物,與阿加莎·克里斯蒂許多著名小說中的場景十分相似。這絕非巧合:這正是其創作的初衷。

接著國際象棋的例子,遊戲反映文化規範的能力遠不止從事件中汲取靈感並移植這麼簡單。一些遊戲還借鑑了占主導地位的政治、社會和經濟習語,再現它們的語境並強化。在《吸血鬼獵人巴菲》中有一個值得注意的場景,新人類角色安雅(別問!)和她的男朋友桑德(Xander)一起照看巴菲的妹妹道恩(Dawn)。他們正在玩《生活遊戲》(The game of life)。安雅惱羞成怒,呻吟道:"糟糕。看看這個,現在我負擔著一個丈夫和幾個粉色嬰兒,還有我永遠也花不完的錢,這超出我能管理的了!”桑德和道恩一臉茫然:"這意味著你贏了!""真的嗎?"她看起來很高興。現代版的《生活遊戲》起源於 19 世紀中期的一種家庭遊戲,玩家要從嬰幼兒玩到老年,目標是過上"美好"的生活。因此,它充滿了關於"美好生活"的道德訊息。美好生活是一種"適當的生活",包括教育、婚姻、子女,它也規定了人們應該避免的弊端,"賭至家破人亡"就是其中一種。遊戲的發明者米爾頓·布拉德利(Milton Bradley)對賭博非常反感,又因為骰子的內涵與賭博相關,因此遊戲始終使用一個輪盤代替骰子。

這並非孤例,維多利亞時代和喬治亞時代的許多早期棋盤遊戲都充滿了道德訊息,旨在教育玩家珍視美德。《人類生活的新遊戲》(The New Game of Human Life,1798)就很明確地概述了他們希望父母在玩這款遊戲時做出的重要道德指示:

父母如果要承擔起指導子女的愉悅重任,就要讓他們停下想想每個角色,要求他們注意每一個有道德風險的地方,對每個角色進行解釋,並把有高尚品德的幸福生活與追尋邪惡與無德的致命後果做對比,最終推己及人。

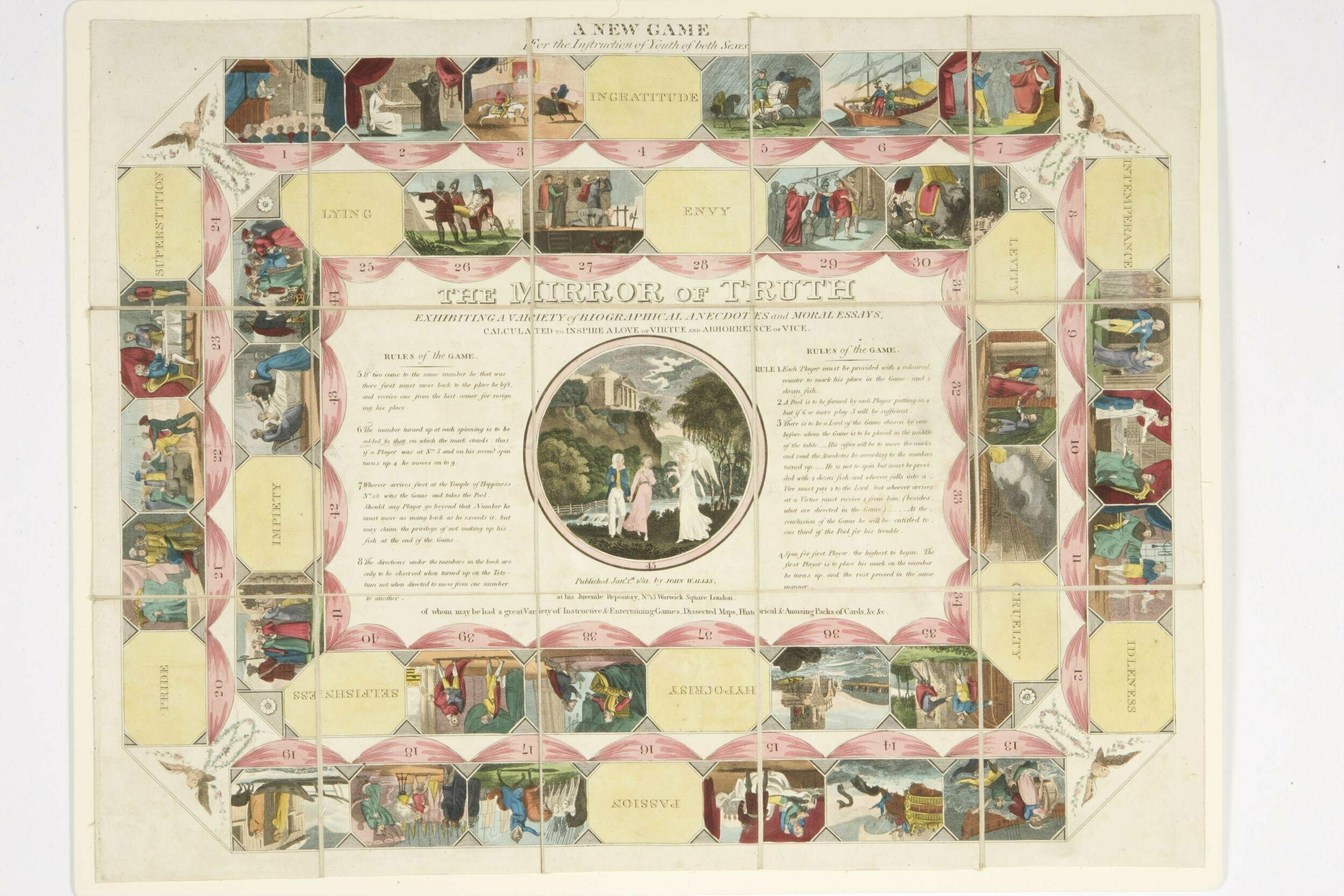

孩子們會遇到的角色有"節制的人""貪吃鬼""博學的人"或 "賭徒"。有教益,但遊戲是否有趣卻已被時代所遺忘。像《真理之鏡》(the Mirror of Truth,1848)這樣的遊戲便以這類主題為基礎,闡述了相似的美德,其副標題是"用於教導男女青年的新遊戲"。

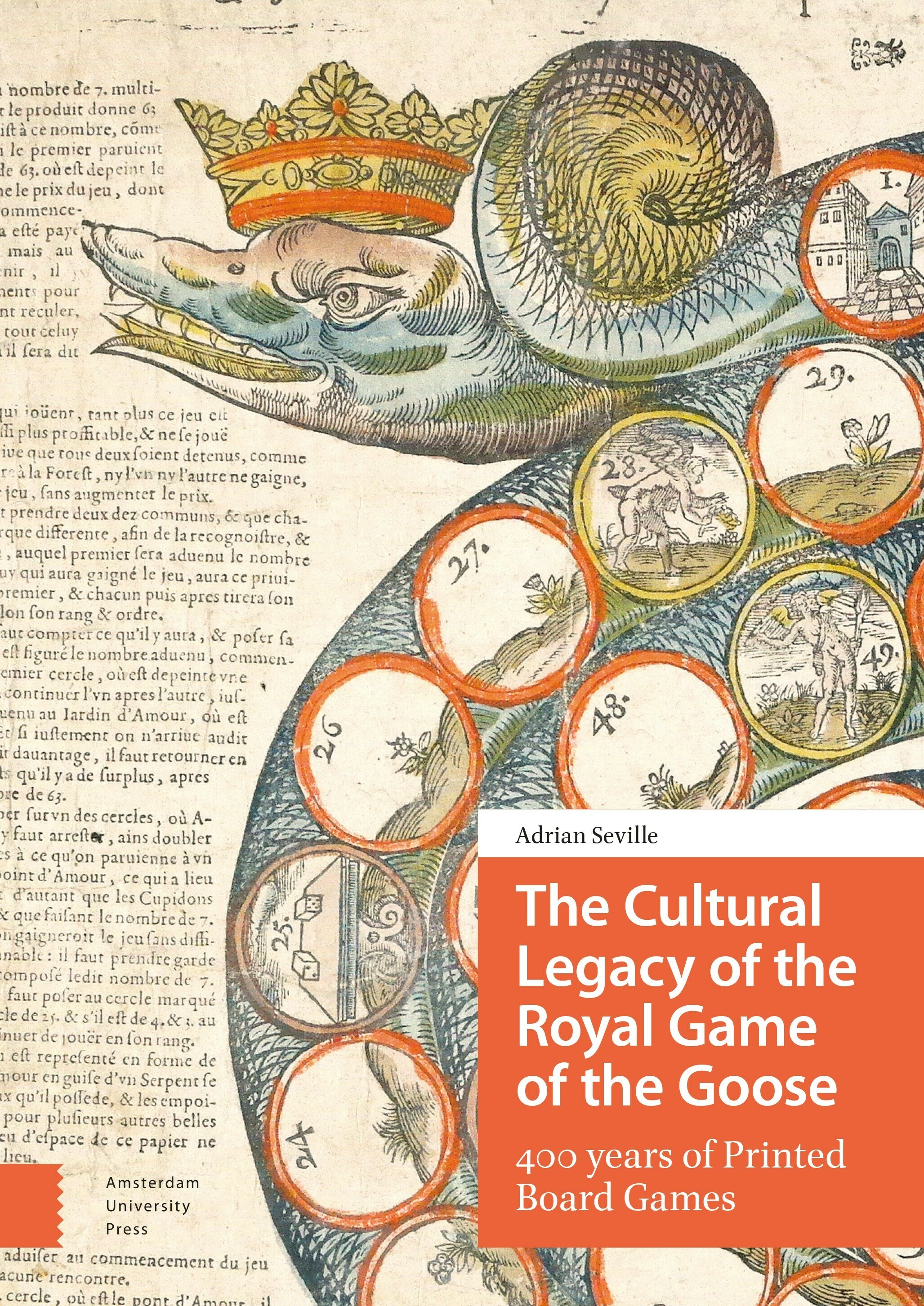

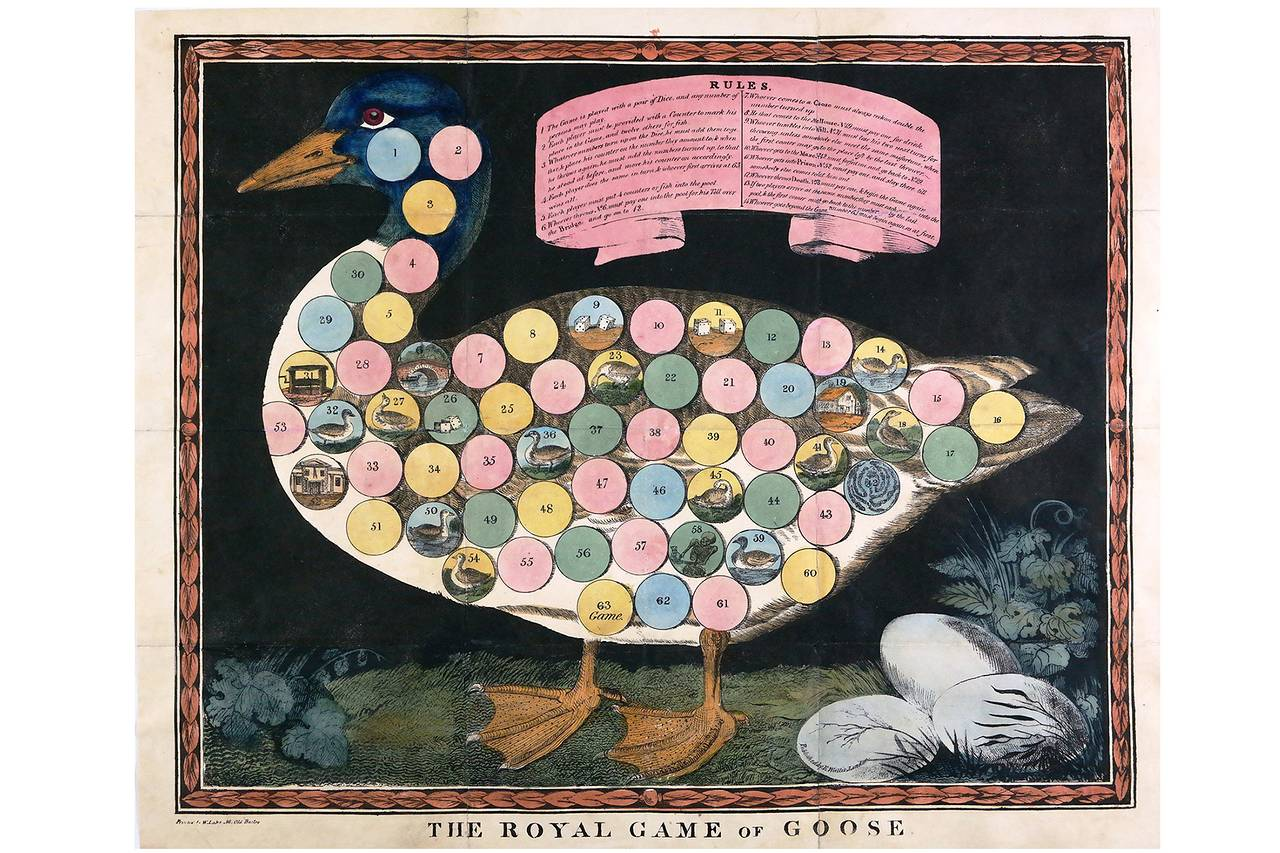

如果玩家的落點是美德格,就會獲得晉級獎勵,但如果落點是惡習格,如遊手好閒、不虔或玩物喪志,就會受到懲罰。更有名的《幸福大廈》(Mansion of Happiness,1800)也是以同樣的方式運作的,它從早期的《賽鵝圖》(Royal Game of Goose)等遊戲中汲取靈感,概括來說,它的遊戲目標是過一段順利的人生,避免入獄或死亡等陷阱。

《賽鵝圖》作為一種經典的競賽遊戲,其起源可追溯到十五世紀。Seville 追溯了這些起源,並認為該遊戲是"代表人類靈魂的精神性進步,鵝代表著有利的精神指引,危險則代表世俗的誘惑和前進道路上的陷阱"。(譯註:此處的“危險”原文為 hazard,也代表著經典的骰子賭博)

Adrian Seville 的作品

譯註:經典的《賽鵝圖》,該遊戲有許多種形態。

這種將遊戲用作教化目的的趨勢在 19 世紀愈演愈烈,並且這種教化不僅限於道德品質,還注重建立虔誠的人際關係。我個人最喜歡的遊戲之一《婚禮鐘聲》(Wedding Bells,1911)便有:如果玩家與追求者一起散步或去聽音樂會,他們就會步入婚姻殿堂;但如果與父母不和,他們就會回到原點。《生活遊戲》(或早期版本的《生活遊戲格》)的發明者是十九世紀的獨特企業家群體中的一員——他們是虔誠的宗教家、道德家和教育家——在英國,像西博姆(Seebohm)和約瑟夫·朗特里(Joseph Rowntree)這樣的名人也屬於這一群體。然而,隨著二十世紀的到來,這類遊戲所提供的教化性質也發生了變化,反映出更多的當代焦點。在 1960 年出版的《生活遊戲》中,獲得"美好生活"所需的分數被金錢所取代。這改變了遊戲的目標,使其不再注重體面、誠實或美德,而更注重個人利益、財富和聲望——可以說這反映了社會更廣泛的變化以及新自由主義物質主義的興起。當然,這些變化很可能也反映出遊戲設計師意識到社會已經向前發展,放縱和賭博不再被視為"社會罪惡",正如西博姆和他的同事們曾經提出的那樣。

普通民眾是否同意這一評論仍值得懷疑。但是,在改變這些規則的過程中,他們創造了一種新的"生活遊戲",反映了當時的主流價值觀,並在千家萬戶中傳播,甚至可以說強化了這些價值觀。

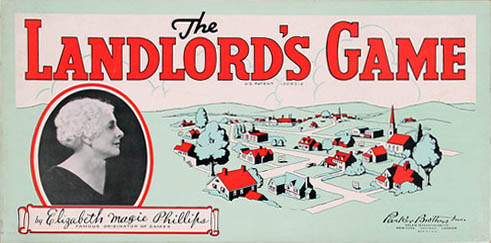

經歷這種轉變的遊戲不止這一個。我們今天所熟知的《大富翁》(Monopoly)是 20 世紀 30 年代中期開發的,其目標是通過購置財產來積累財富,如今幾乎沒有什麼變化(不過,為了反映現代人對即時性的關注,一些最新版本中引入了快骰(speed die),以幫助遊戲快速推進)。然而,這與遊戲開發者的初衷相去甚遠。正如多諾萬所追溯的那樣,《大富翁》的起源是為了反地主。它的前身是伊麗莎白·麥吉(Elizabeth Magie)於 1904 年開發的"地主遊戲"(Landlord's Game),旨在展示當前經濟體系中與生俱來的不平等——地主拿到錢後將其據為己有,確保富人更富,窮人更窮。

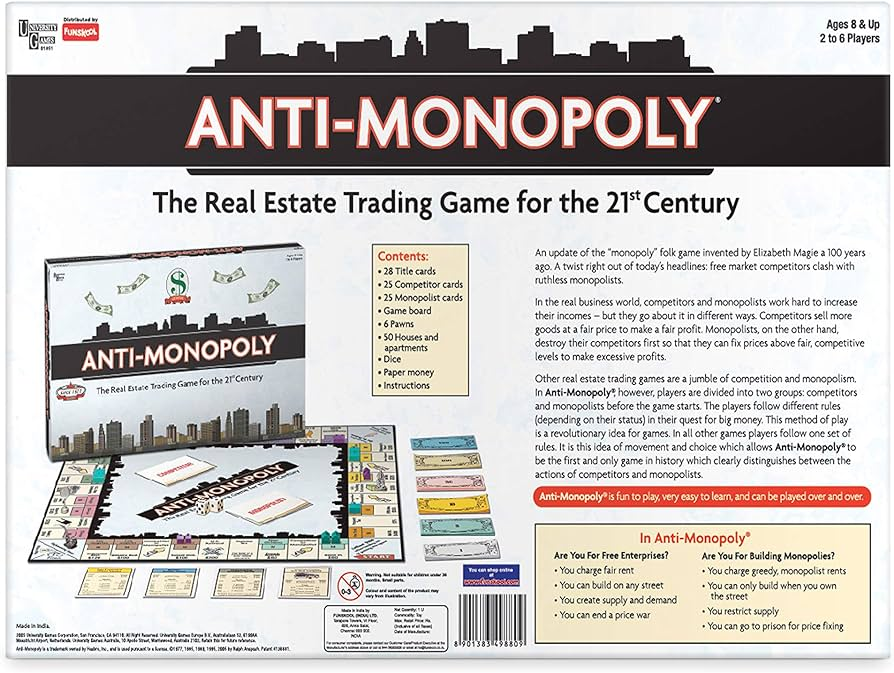

根據多諾萬的說法,麥吉堅信玩家會看到遊戲中強烈的道德信息,並注意到其中的警告。然而,購買房產、賺錢和毀壞他人的行為卻讓玩家樂不可支。正如多諾萬所說:"如果遊戲的勝利意味著讓對手血本無歸,那就隨他去吧。假如《大富翁》是場資本主義狗咬狗的盛會——那是因為人們真的希望它就是這樣"。在人們對共產主義的日益擔憂中、在大蕭條之後、在巨頭壟斷的陰影之下,確實很難想象《大富翁》會以其它形式發展。儘管如此,瑪吉可能還是會高興地發現,她的設想並沒有被完全放棄。隨著另一款《反壟斷遊戲》(The Anti-Monopoly game)的出現,人們開始審視《大富翁》對經濟生活和資本主義的表述。大學教授拉爾夫·安斯帕奇(Ralph Anspach)在 1973 年創作了《反壟斷遊戲》後,其至今仍在發行,旨在警告壟斷的潛在危害。這可能與瑪吉最初的設想不同,但她一定能意識到,這個遊戲正被用來評論我們的經濟體系。

正如安雅發現的那樣,《生活遊戲》或《大富翁》這類遊戲中的成功現在意味著財富的積累,而這種目標可以說反映了二十世紀西方資本主義的首要任務。與這些遊戲的前身相比,是一個顯著的轉變。正如詹妮弗·詹森(Jennifer Jensen)所精準捕捉的那樣,在 1850 年至 1900 年期間,新教世界觀中美德代表成功的世界觀遭到了弱化,遊戲的精神和目標也隨之改變,以反映新的社會焦點:金錢至上。

Games, Technology and Money 遊戲、技術與金錢

到目前為止,我們已經追溯了遊戲內容的靈感來源、目的和目標及其主題影響。從這個意義上講,遊戲可以被視為一種文化的藝術造物,讓人們瞭解在其創作時期的社會規範和與習語。但這顯然不是全部。現代電子遊戲產業也與不斷發展的技術緊密相連,技術架構和平臺被用來連接和創造更加複雜的遊戲與遊戲生態。這些歷程已被詳細記錄在案,因此在此僅作簡要敘述(詳見 William 和 Kahn 的精彩論述)。正如 William 和 Kahn 所說(2013),現代電子遊戲產業與網絡文化息息相關,而互聯網的發展和普及又為網絡文化提供了支持和便利。它與第一代、第二代、第三代、第四代以及現在的第五代無線技術和社會連接的驅動力息息相關。我們可以從《魔獸世界》等大型多人在線角色扮演遊戲的發展中看到這一點,寬帶無線網絡的普及促進了世界各地的玩家在一個奇幻的數字世界中相互連接和對戰。你和你的夥伴們可以在網上與他們或其他人見面,不再需要當面玩遊戲。隨著計算能力的提高,內存也隨之增強。你不在遊戲的宇宙之中,遊戲也會自己發展,你所嵌入的宇宙也會存在並持續下去,它能永久記住你的角色、你的技能和你的特徵。隨著處理能力的提高,遊戲世界的複雜性和視覺設計也變得更加複雜——難怪《模擬人生》或《我的世界》等遊戲如今會出現在 MOMA 的永久展覽中。

進一步的發展是所謂的"休閒遊戲大爆發(casual games explosion)"。這些通常免費的"休閒遊戲"起源於社交網站(主要是 Facebook),並在很短的時間內成為電子遊戲產業最成功的元素之一。《FarmVille》(譯註:類似 QQ 農場)等遊戲的成功使這些"休閒"遊戲的生產商獲得了巨大的成功。《FarmVille》背後的公司 Zynga 現在的年收入超過 10 億美元。這家遊戲公司的大部分收入來自三款遊戲(包括《Zynga Poker》),其年收入相當於 GVC 控股公司報告收入的三分之一(GVC 控股公司是全球 30 多個不同博彩品牌的母公司,包括《Ladbrokes Coral》和《撲克派對》)。對於一家成立於 2007 年的公司來說,這已經很不錯了。其他公司,如《Candy Crush Saga》(譯註:以下簡稱《糖果傳奇》)背後的集團 King ,也取得了類似的成功,2019 年的收入約為 20 億美元。這些遊戲之所以被稱為休閒遊戲,是因為它們與主機遊戲不同,不需要那樣投入大量精力去玩,它們簡單易學,而且製作成本更低,低得多——這一點從它們的視覺風格中就可見一斑。目前,該行業已進一步發展,超休閒遊戲(hyper-casual)成為最新趨勢。超休閒遊戲快速而簡單,提供即時遊戲,就像我最喜歡的《棍棒英雄》(Stick Hero)(最初由 Ketchapp 製作,是超休閒遊戲市場的先驅)或更受歡迎的《Helix Jump》。據報道,截至 2018 年底,《Helix Jump》的日用戶數已超過 2500 萬。

但是,"休閒"一詞掩蓋了這些遊戲用來創收的一系列更深層次的過程——它們依靠一系列機制來獲取資金。這包括使用“pay to win”(即讓人們付費升級或購買更多生命值)、包括遊戲內購、還包括遊戲用來讓人們上癮並保持回頭率的機制(對廣告收入等至關重要)。在 Zynga 的年報中,他們指出遊戲內購佔其收入的大部分,而這部分收入主要來自約 3% 的玩家。在 King 倫敦總部的一次活動中,與會者重點討論瞭如何創造"有粘性(sticky)"遊戲,即能夠吸引玩家一次又一次回來的遊戲。King 在這方面堪稱傳奇,他們的《糖果傳奇》就是終極典範。這款遊戲有一系列似乎永無止境的關卡需要完成,可變比率規劃(variable ratio schedule,這意味著你永遠不知道是否或何時會贏錢,就像老虎機一樣),遊戲本身還規定了冷卻體力系統(time-outs),讓人產生盡快回到遊戲中的慾望(當然,可以通過付錢來避免)。尼爾·埃亞爾(Nir Eyal)認為,可變獎勵被認為是公司用來"吸引"用戶使用的最重要工具之一,追求可變獎勵會讓人沉醉其中。通過這些機制,《糖果傳奇》被證明具有很強的"粘性"。King 自己也在網站上宣稱,他們的遊戲"易上手,難放下"。確實如此。全世界數以百萬計的玩家都同意這一點——《糖果傳奇》可以說是市場上最成功的"休閒"遊戲之一。

當然,為了賺錢,為了盈利,人們開發了不斷演化的貨幣系統,其中包括日益流行的遊戲內微交易。在免費遊戲中,這些微交易(如付費提升等級或獲得裝飾)與廣告或發佈新的可下載內容一樣,都是創收的關鍵。對於主機遊戲而言,微交易是公司增加利潤的有力手段,因為遊戲的開發成本成倍增加,而遊戲本身價格卻相對穩定。約翰遜和布洛克(Johnson,Brock,2019)認為,正是這些過程導致了電子遊戲中的"賭博轉向",因為公司正在尋找更加創新的方式來從玩家那裡獲取資金。這種轉向包括但(不限於)戰利品箱的開發(下一章將全面討論)。這是一個有力而重要的解釋。但同樣,我們也可以看到遊戲是如何一直借用當代文化資本的,它們是如何嵌入並代表了遊戲誕生時的時代潮流。當我們追溯游戲產業的商品化過程時,我們可以看到它與技術發展之間的相似關係;"賭博轉向"也應被視作與被嵌入了日常生活中的廣泛的賭博敘事之中,並與之密不可分。

Observing Change Through Perspectives on Gambling 從博彩的視角觀察變化

如果說遊戲是我們觀察社會進程變化的一個視角,那麼賭博也是如此。我清楚地記得,第一次有人向我提出這個問題時,我和同事格爾達·雷斯(Gerda Reith)、菲奧娜·多比(Fiona Dobbie)坐在太浩湖畔,從正在舉辦國際賭博會議的哈拉賭場(Harrah's casino)逃出來。格爾達說,她喜歡研究賭博,因為"賭博是一個透鏡,通過它幾乎可以研究任何社會進程"。

當然,她是對的。當我們回顧賭博的歷史時,對待和監管賭博的方式都與當時的政治、社會和經濟背景緊密相關。雷斯本人在其無與倫比的著作《機會時代》(The Age of Chance,Reith,2000)中已經追溯了這些形態。

在今天,我們常常認為賭博是生命中與生俱來的一部分;有競爭的地方就一定有押注。我們可以從遊戲的發展中看到這一點:國際象棋的起源最初被認為是有爭議的,因為它不僅與骰子有關,還與押注有關。隨著伊斯蘭教的興起,這一點變得尤為重要,當時象棋與賭注之間的聯繫引發了一場漫長且充滿爭議的辯論——關於國際象棋在波斯社會中的定位。

人們已經發現了古蹟中的骰子,希臘人也曾玩過距骨,這樣知名的例子也無法消除人們的疑惑。那麼,我們是否與生俱來的就有與他人競爭的本能,並通過下注來加速這種競爭呢?我們是否天生好賭?

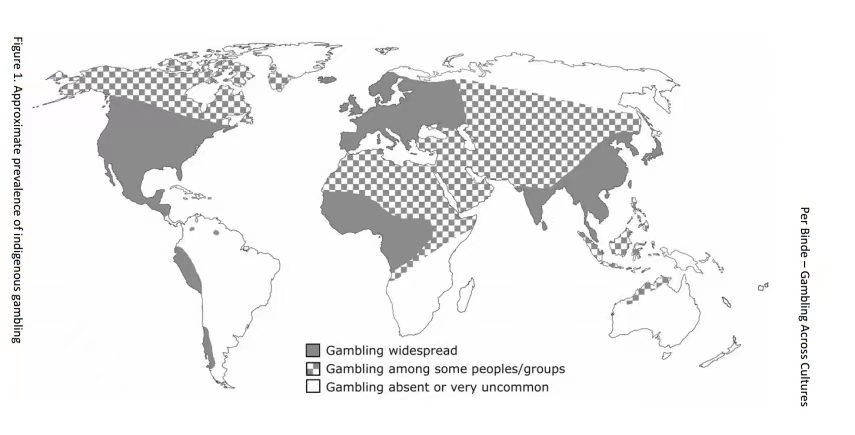

人類學家說:不。他們在一些已知的土著社區中幾乎找不到賭博的證據,認為"不存在特定的賭博本能"。

譯註:由賓德繪製的前殖民地世界的主要賭博和非賭博地區。白色代表幾乎沒有證據留存的地區。

我們對賭博的理解是由圍繞其身的環境和社會實踐形成的,這樣的理解在目前的含義中是風險與回報,財富由勝利者積累。然而,佩爾·賓德(Per Binde,2005)記錄了賭博在其他社區的使用方式。他指出,在坦桑尼亞的哈扎人或加拿大的因紐特人等一些社區中,賭博並不是一種榨取過程,而是一種重新分配稀缺資源的方式;是確保社區中的某個人或團體不會獲得過多生存所需的手段。這種賭博傳統,與我們通過(西方)資本主義語境來看待的賭博含義大相徑庭。

然而,也許最簡單的證據就是,如果我們天生好賭,那所有人其實都應該這樣?像英國這樣的國家非常適合探討賭博本能的概念。可以說英國是世界上賭博制度最自由的國家之一:你可以在買菜的時候賭博,你可以到大街上的賭場或博彩公司賭博,你可以在等火車的時候玩老虎機——你可以在任何時間、不分晝夜,在各種不同的在線網站上賭博。由於立法的變化,我們通過大量的廣告和活動積極鼓勵人們這樣做。

然而,仍然有許多人不沾賭桌。根據 2016 年收集的最新數據,46% 的英國成年人在過去 12 個月中根本沒有賭過錢 。儘管賭博似乎無處不在,但只有 9% 的成年人在網上賭博。在線賭博公司仍將英國視為一個大有可為的市場是有充分理由的——如果絕大多數人不參與在線賭博,那麼還有一個巨大的目標市場有待開發。

這些例子告訴我們,賭博是由社會構建和決定的,就像遊戲一樣,追溯賭博的歷史可以瞭解一系列不斷變化的社會進程。回顧過去,特別是英國的近代史,我們可以看到歷史行為是如何推進社會的,對它們的回顧可以讓我們洞察到下一步可能發生的事情,或者至少暗示了我們應該關注的未來。從這個角度來看,所謂遊戲中的“賭博轉向”也就不那麼令人驚訝了。

十九世紀中葉,英國的博彩業即將迎來一個前所未有的加速期:這是技術變革和城市化雙重進程的結果。助推這一加速度的技術變革有兩個方面:首先是電報系統的發展,它使賽馬場的賽馬成績得以迅速傳遞——遠比信鴿快得多,從而形成了一個活躍且專一的賽馬新聞業。其次是鐵路的興起和擴張,以前所未有的方式將人們與賽馬場連接起來,並首次向一般民眾開放了賽馬運動。現在,只需一張火車票的價格和入場費,賽馬不再是精英階層的專利。這些變革為賭博——尤其是押注,創造了更大規模、更有組織、更商業化的發展條件。即使此時明面上禁止賭博滋生,但——按歷史學家馬克·克拉普森(Mark Clapson,1992)的看法——工業化和快速發展的城市為博彩業的發展提供了人口稠密的社區(BBC 的電視劇《尖峰時刻》(Peaky Blinders)就體現了博彩業的黑暗面)。

在這一時期,人們對賭博的態度以及相關法律的制定是由階級、家長制、社會不平等和貧困塑造的。賭博在英國由來已久,但早期的立法嘗試往往有兩個重點,一是保護精英和富人,防止他們自毀前程,二是防止下層階級參與賭博,以"保護他們"。例如,1845 年的《博彩法》規定,賭債不作為強制執行的法定契約。僅這一項立法便阻止了英國貴族為賴掉賭債而逃往歐洲大陸。讓貴族償還債務的問題越來越多,1844 年,一位起訴喬治·本廷克勳爵欠債的律師怒斥道:

"為什麼同是不道德的事,一個階級被追責,另一個階級卻被允許……為什麼一個精英階級的人能被允許做任何事,而那些底層的人卻要因此受罰。這種差別合乎常理嗎?這種差別光彩嗎?它能得到公正嗎?”。

雖然案件最終敗訴了,並且在接下來的 115 年裡,這一問題並沒有在立法中得到解決。但這一觀點已經被正面提出。

這種不公一再被奉入法律。許多人,尤其是統治精英,對賭博在工人階級內的興起感到震驚。他們擔心生產率、擔心破產、擔心犯罪,但同時也擔心賭博,擔心一切違反了新教工作倫理的事:通過辛勤工作和自我完善過上美德生活的基本精神。賭博違反了當時許多遊戲試圖向玩家灌輸的價值觀和道德觀,這一點從遊戲裡遇到"賭徒"所受到的懲罰中可見一斑。從這些角度來看,賭博違背了上帝的旨意,因此解決的辦法不是在勞動階級和統治階級之間創造公平的競爭環境,而是將賭博視為一種惡習,所有人都應戒除。1890 年,全國反賭博聯盟成立,由著名的社會改革家(如西博姆)資助。在有關工人階級狀況的辯論中,賭博成為一個關鍵問題,也是社會改革運動的一個重要方面。西博姆站在反對賭博的最前沿,認為賭博是一種"社會罪惡",它使工人階級處於從屬地位,加劇了貧困和不平等。儘管這些社會改革運動成功地影響了立法,但他們的觀點並不一定得到廣大民眾的認同。

在此期間,由於賽馬結果的快速傳播和賽馬場的便捷交通,賽馬、賭馬日益流行。在英國,德比不僅僅是一場賽馬比賽——周圍流動的賭攤,猜小球、哈扎德(譯註:hazard,歷史最久遠的一種骰子賭博,同上)以及早期的輪盤賭,都成了臨時賭窩,這是一場全方面的賭博盛會。德比和美國的肯塔基德比都是非常重要的文化活動,因此也成為桌遊的靈感來源。在美國,麥克勞芬兄弟(Macloughin Brothers)於 1888 年獲得了德比障礙賽跑桌面遊戲(Derby Steeple Chase Board Game)的版權,大多數遊戲製造商都在這個時期製作了賽馬遊戲。

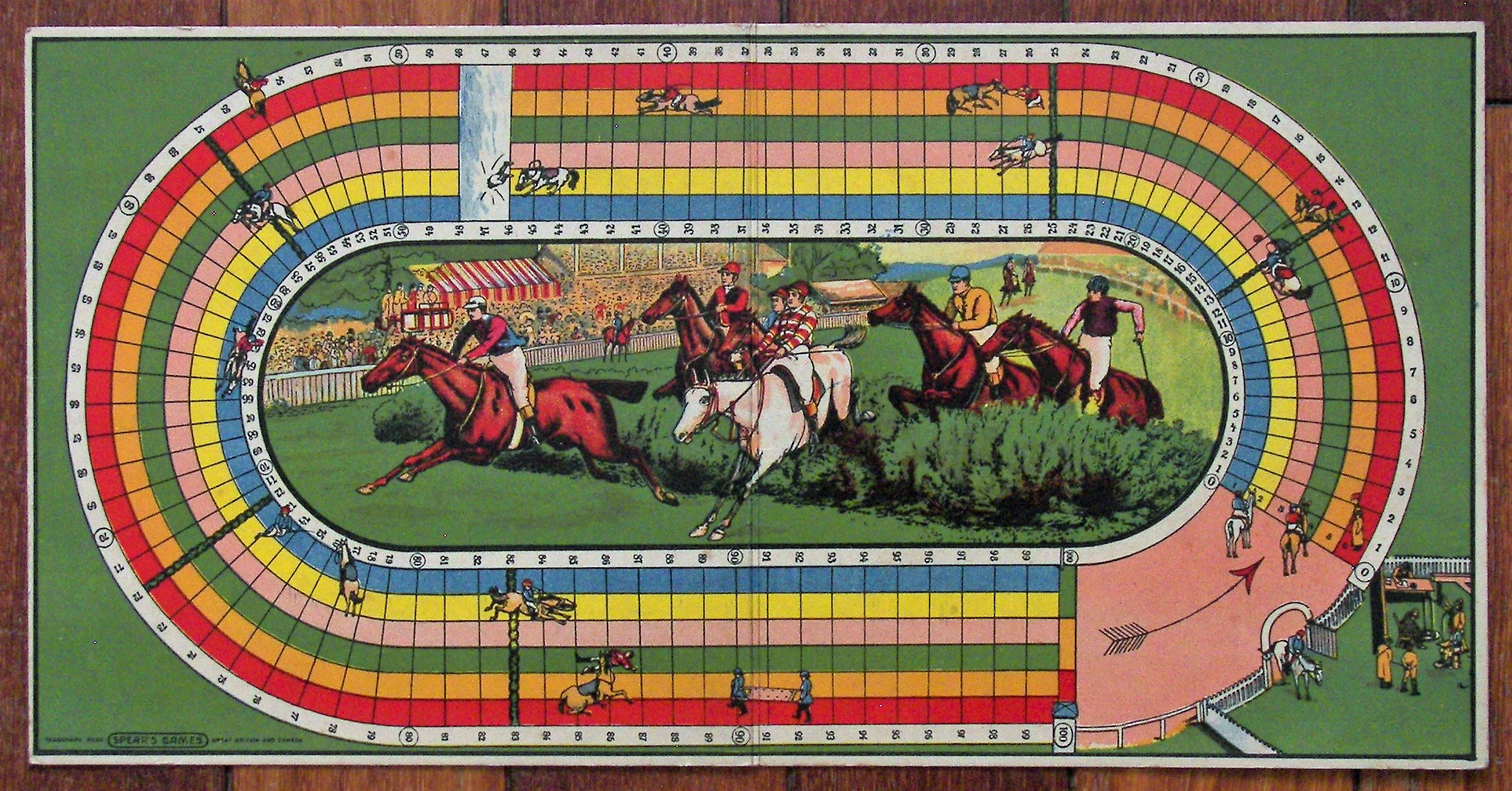

1920’s The Grand National Steeple Chase Horse Racing Game, J W Spear & Sons, England

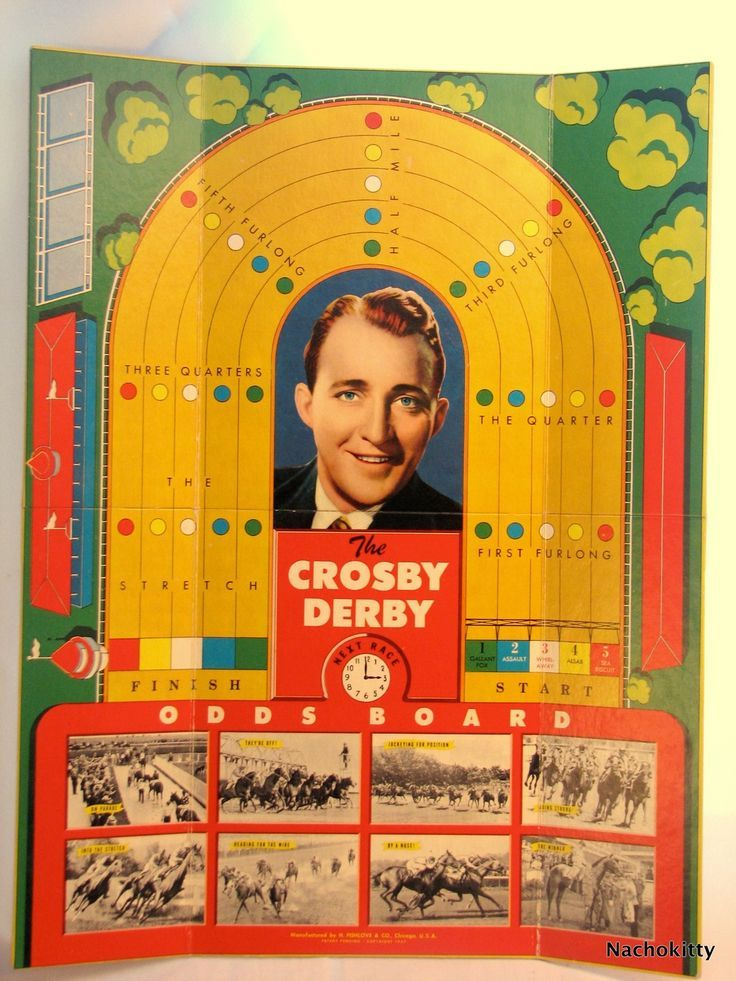

賽馬遊戲的例子可以追溯到 19 世紀 40 年代,其形式多種多樣——有些是競速遊戲,您可以根據擲骰子的結果在賽道上移動您的"馬";有些則比較簡單——比如德國製造的懷錶遊戲(1905),您只需旋轉中央的旋轉器,指針落在哪匹馬身上,哪匹馬就贏得了比賽。英國國家影像檔案館收藏了 1898 年出版的"德比勝者遊戲"和 1911 年出版的"大國民遊戲"。這期間最獨特的遊戲合作出自賓·克羅斯比(Bing Crosby)和 H. Fishlove 公司——前者在賽馬上傾注一生,且自己也擁有賽馬(他是愛爾蘭德比冠軍 Meadow Court 的部分擁有者),而後者以其插科打諢的遊戲而聞名。

1947 年,Fishlove 與克羅斯比合作,推出了"賓·克羅斯比的賽馬德比遊戲"(Bing Crosby Derby Horse Race Game)。這款遊戲彙集了 Seabiscuit 或 Alsab 等名馬,讓它們在棋盤上比賽。遊戲本身從設定賠率開始,而玩家則可以使用遊戲中的貨幣或真錢對比賽結果下注。這款遊戲的核心就是下注,其廣告詞是"適合全美成人與兒童的遊戲"。它大受歡迎,這無疑部分歸功於克羅斯比本人的巨大明星效應——商店門前貼滿了他和夥伴們玩遊戲的照片,而且這款遊戲在商業上也非常成功,以至於 1948 年推出了僅售 1.98 美元的 "大眾版”——克羅斯比的賽馬德比遊戲真正成為了大眾遊戲。

如果說這些例子說明了什麼,那就是賽馬和賭馬在這一時期經久不衰的吸引力和受歡迎程度。在英國,1951 年的一項全國賭博調查估計,44% 的英國人賭馬,其中 10% 到 13% 的人每週賭馬一次或更多。此外,還有 4% 的人賭狗,39% 的人投注足球彩池。結果如此驚人,以至於該研究的作者得出結論:"在英國,博彩幾乎是一種普遍的嗜好"。這些結果之所以令人震驚,是因為在 20 世紀 50 年代的英國,除了足球彩池之外,很少有賭博形式(合法地)對普通人開放:沒有彩票,沒有刮刮卡,沒有合法的賭場或賓果廳(儘管賓果遊戲很多),莊家只能合法地在賽場內外進行賒賬投注(普通人一般無法使用這種方式)。然而,正如這些數字所顯示的,也有很多非法的賭博場所存在。儘管統治精英在道德和社會上對賭博持否定態度,但賭博和投注仍然是一些人主要的消遣方式。

將賭博視作一種觀察社會進程的縮影是合適的。在英國,1960 年和 2005 年分別頒佈了重大的立法改革,這兩次改革的性質都是在更廣泛的政治和哲學背景下發生的。到 1960 年,距離律師們怒斥統治階級看人下菜的做法已經過去了 115 年,工黨對賭博立法中的不公感到越來越坐立不安,最終只好作出妥協。1959 年,工黨宣言承諾消除博彩立法中基於階級的不平等,1960 年,他們主要通過棄票的方式幫助當時的保守黨政府投票通過了修改法案,該法案以 331 票贊成、49 票反對獲得通過。

1960 年的《博彩法》具有變革意義,它為合法博彩公司的開設鋪平了道路。但這是有限度的——政府不遺餘力地確保博彩公司不會是一個有吸引力的地方,尤其是對婦女或兒童而言(沒有座位,沒有舒適的環境——給人的目的是進去就出來)。可以明顯感覺到政府在說:"好吧,你可以賭,但我們不會讓你很愉快"。

隨著二十世紀的發展,這種歷史趨勢不斷擴大,技術促進了更廣泛、更快速的交流,賭博的立法地位也在不斷變化,以反映更廣泛的社會關切。正如遊戲業在上世紀八九十年代不斷創新、開發產品並使之商業化一樣,賭博業也是如此。事實上,正是技術的發展和通信基礎設施的變化重新點燃了人們對英國國家彩票的呼聲(隨著政治領導層的變化,撒切爾夫人據稱出於道德和宗教原因不贊成賭博)。1991 年,國會議員肯·哈格里夫斯(Ken Hargreaves)指出:"計算機技術的出現和通信技術的巨大進步,使安全、誠實的彩票在 20 世紀 90 年代再次成為現實"。人們再也不能用出自誠信或信任的擔憂來反對國家彩票——技術的進步證明了這一點。

在賭博開始合法化、商品化並被日常生活所接受的同時,也有人先知先覺地提出了擔憂。早在1978年,斯賓斯勳爵(Lord Spens)就在上議院的一次演講中指出:

隨著電腦芯片的出現,誰知道會不會出現什麼新的賭博方式,來吸引、抓住那些那些對傳統賭博興致缺缺的人呢?在這裡,我特別想到了女士們,她們大多隻賭賓果遊戲,除了賓果遊戲之外,很少有女士經常賭博。她們似乎成為了一個很大的靶子,有心的賭博經營者可以用一些電腦賭博的新奇點子擊中她們。

如果斯賓斯勳爵在世時看到網上賭博的發展,看到專門針對女性的賓果遊戲和賭場網站,他的想法可想而知。然而,斯賓斯勳爵並不是一個清教徒式的運動家,他是我們現在所說的"經驗專家"。他對過度賭博可能造成的危害有切身體會。1974 年,他因從英國地毯製造商聯合會(他是該聯合會的董事)竊取 15.1 萬英鎊用於賭博而入獄,審判期間,他曾試圖自殺。正是這次經歷迫使他採取行動,呼籲徹底改革制度,保護人們免受賭博的傷害。

另一些人則對技術發展可能帶來的影響表示擔憂,特別是在進一步提高賭博的推廣與曝光方面。在 1980 年下議院的一次辯論中,國會議員加里·沃勒(Gary Waller)先生推測:

我們可以預見,到時候足球彩池將自動滾動。人們會坐在家裡,在電視屏幕上調出彩券,然後在屏幕上劃出自己的橫線。他們的銀行賬戶將自動扣款……這種情況可能比許多人想象的更近。

如果我們把電視換成智能手機或筆記本電腦,把足球彩池換成體育博彩,沃勒先生估計也想不到他在 1980 年的發言會如此正確。很快,斯賓斯勳爵和加里·沃勒的預言逐漸成形。到 1985 年,英國議會就《賓果法案》(The Bingo Bill)展開辯論,該法案允許多個賓果俱樂部通過計算機連接在一起,提供更大的共享賓果獎金。這種共享獎池可提供高達 50,000 英鎊的獎金,改變了產品的性質,從小額賭注、小額獎金變為更高的獎金,技術的變革為其提供了支持和便利。

到 20 世紀 90 年代初,博彩公司開始通過專門的圖文電視(Teletext)頁面宣傳體育賽事的實時賠率,並提供電話號碼,以便投注者打電話下注。它於 1993 年 1 月 1 日首次播出,觀眾只需按下電視遙控器上的一個按鈕,就能調出內容索引,然後輸入想看的內容頁碼進行選擇。

德國公共廣播聯盟(ARD)的圖文電視畫面

博彩公司也不失時機地利用該渠道宣傳他們的賠率,提供投注電話號碼。如果不是 1999 年英國著名博彩公司 Victor Chandler 在法庭上提起的一樁引人注目的訴訟案,這一切可能都不會被放到檯面上來。為了逃避英國的博彩稅,Victor Chandler 公司將其業務遷至直布羅陀,但他們仍想通過圖文電視發佈賠率廣告,並提供免費電話供投注者下注(前提是到達指定的投注金額)。海關方面駁回了他們的想法,但高等法院在隨後的審判中支持了 Victor Chandler 。

與英國不同的是,在直布羅陀的公司無需繳納從獎金中抽頭產生的博彩稅,政客們對這種逃避稅收的做法感到駭然。

在高等法院於 1999 年 7 月做出裁決之後,政府立即宣佈,將禁止境外公司在圖文電視上做廣告。是錢和已經損失的錢驅走了政客們的罪惡感。只要不影響小本經營,也不影響政府的稅收,就沒有人會去質疑在自己家裡就可以押注的問題。

圖文電視和電話投注模式是互聯網投注的先驅。因此,一些有先見之明的博彩公司看到了互聯網的先機,開設了在線博彩網站,這並不令人感到驚訝:Stan James 是一家著名的運營商,擁有大量的圖文電視業務,是最早開設在線博彩網站的公司之一,他們於 1997 年開設了自己的網站。到 2001 年,William Hill 公司的董事長對英國財政大臣決定用利潤取代獎金作為標準的博彩稅大加讚賞,稱這提供了"成為全球在線博彩領導者的真正機會"。到 2002 年,加里·沃勒的預言成真——Sky 博彩公司率先推出了電視直播投注服務,人們只需按下遙控器上的紅色按鈕,就能通過電視下注。在短短几年內,互聯網和交互式博彩已經到來,並被譽為博彩業的未來。

不僅僅是博彩公司在利用新技術,在線賭場也走在了這一運動的前列。大約從 1994 年開始,新的公司紛紛成立,如 Microgaming 和 Intercasino 這樣的公司專門提供在線平臺。關於是誰最早提供在線博彩遊戲的,爭論不絕於耳,但 Microgaming 的 The Gaming Club 和 Cryptologic 肯定可以算得上是最早的公司之一。1996 年,Cryptologic 的 InterCasino 開始提供帶有集成支付系統(正如加里·沃勒所設想的那樣)的在線博彩遊戲。這些集成支付機制的開發對於在線賭博的蓬勃發展至關重要。

繼在線賭場和在線博彩之後不久,又出現了在線撲克。在線撲克及其在二十一世紀初的蓬勃發展令其成為在線博彩的後繼者。突然之間,撲克成為主流,催生出一批行業領先的公司,如《撲克之星》(Poker Stars)或《撲克派對》(Party Poker),迅速成為價值數十億美元的實體。人們把這主要發生在 2003 年至 2006 年的事情稱之為"撲克熱潮",至少在美國,撲克從一個相對小眾的活動轉變為主流活動。在線撲克公司與世界撲克巡迴賽( World Poker Tour,WPT)和世界撲克系列賽(World Series of Poker,WSOP)建立了精明的業務體系,這兩個賽事同時推出了經過大幅改進的電視轉播。《撲克派對》也開始贊助 WPT。

2003 年,田納西州會計師 Chris Moneymaker 在《撲克之星》錦標賽贏得了 WSOP 的資格,以 39 美元(的入場費)在 WSOP 中贏得 250 萬美元的獎金。(Holden,2008)隨後,在線撲克的發展被稱為"Moneymaker 效應"。隨著人們對 WPT 的關注,他們通過電視轉播的節目也越來越受歡迎。到 2004 年,該節目已在 60 多個國家播出,估計僅在美國就有約 200 萬人收看(《拳擊現場》)。像遊戲一樣,在線撲克超越了其北美起源,成為全球媒介景觀的一部分。

Moneymaker

在美國和世界各地,撲克遊戲蓬勃發展。在線撲克發展壯大,而在英國等國家,(線下的)撲克俱樂部也隨之發展壯大,新的俱樂部紛紛開張,錦標賽也在酒吧外舉辦。據估計,2010 年約有 100 萬英國成年人在酒吧或俱樂部玩撲克。名人玩撲克,名人為撲克代言,撲克就這樣進入了主流。因此,Zynga 在 2007 年推出的第一款遊戲是德州撲克也就不會讓人感覺奇怪了——儘管玩的是虛擬籌碼而不是真錢。Zynga 只是加入了撲克熱潮的行列,並繼續乘風破浪,舉辦撲克錦標賽,與 WPT 合作,並在英國短暫涉足"真錢"撲克。

在美國,撲克熱潮並沒有持續多久(法律對此有所保障),但至少在那段時間裡,它廣泛存在著,可以說,它是賭博在社會中獲得更高的知名度、更大的接受度和更正常化這一更廣泛趨勢的一部分。在英國,賭博即將復興,託尼·布萊爾(Tony Blair)領導的工黨政府熱衷於將賭博重新定位為一種正常的休閒活動,並對其進行監管。在美國,各州的觀點依然不一,《非法網絡賭博實施法案》確保網絡賭博不會氾濫。然而,將賭博作為休閒活動的類似言論在美國比比皆是,各州也逐漸開始開放賭博機會,尤其是在線體育博彩和在線賭場。

近來,關於賭博正常化的討論不絕於耳,除了在線產品提供的更大可觸達性之外,體育、體育贊助和廣告在促進賭博正常化方面的作用也備受關注。在英國,"正常化"是政府的一項政策(但並不公開稱之為政策)。2005 年《賭博法》帶來的立法變革特別希望賭博能夠走出陰影,成為合法的休閒活動。正如負責指導議會通過該法案的部長泰莎·喬威爾(Tessa Jowell)所言: "未來,知情的成年人將擁有更大的自由和選擇權,只要他們自己樂意,就可以把閒錢花在賭博上。法律將第一次像對待成年人一樣對待他們"。英國政府支持這種正常化由來已久,可以說始於 1994 年推出的國家彩票。但我們也不應忘記賭博立法的歷史先驅,儘管政府一再試圖控制賭博,但許多人還是繼續押注。到 2000 年代中期,政府的政策越來越關注個人,鼓勵個人為自己的惡習負責,做出"正確"的選擇:在健康方面,鼓勵人們"選擇健康"(儘管無煙立法表明,政府在必要時也會強制人們做出選擇)。賭博也不例外。賭博被允許,甚至被提倡,而個人則要為自己的行為負責。結果是:賭博日益成為人們日常生活的一部分,廣告、贊助和活動層出不窮,賭博與博彩品牌變得像 John Lewis、樂購或沃爾瑪一樣廣為人知。

譯後記

不知道是否還有人記得(原諒我總是這麼開頭),2018 年曾短暫地掀起過一陣“線上答題”風。以某瓜視頻 APP 為先驅,人們參與定時開啟,類似《一站到底》或《貧民窟裡的百萬富翁》的答題贏獎金遊戲。在回答正確十道(或十二道?)題目後,你就可以與其它一同答對的人平分獎金。獎金時高時低,但算下來場均也有幾百近幾千元錢。

在更多人參與,更多視頻 APP 入場後,獎池的累計變得越來越高。

我當時樂此不彼,甚至加入了所謂的答題群,每場遊戲開始後,都有人會將自己的參考答案實時發進群內——以求在互幫互助的前提下,提升自己的正答率。但這個遊戲只短短地持續了一個月左右,隨後偃旗息鼓。就像有人輕輕地吹走了一粒時代的灰塵。

在人民網當時寫下的報道中,我找到了兩條總結出的結論。概括來說,這場遊戲的消失源於“資質不全”“機制不公開”但並沒有“涉嫌聚眾賭博”。

2018年2月14日,廣電總局下發《加強網絡直播答題節目管理》的通知,指出有的網絡平臺不具備法定的視聽節目直播資質,內容審核機制不健全,傳播不符合社會主義核心價值觀的內容。明確提出,未持有《信息網絡傳播視聽節目許可證》的平臺一律不可以開辦直播答題節目。這一硬性規定直接讓絕大部分直播答題平臺喪失了開辦資格。通知下發後,幾乎一夜之間,還在摩拳擦掌預告下一期瓜分金額的直播答題就在各大平臺消失了。

獎金數額、答題人數、每題答對/答錯人數及比例、每題未回答人數等數據都是不公開的,這種信息的不透明不對稱,為直播平臺造假提供了便利。很有可能獎金和參與人數都是誇大其詞的,只是為節目造勢;還有可能虛報答題成功瓜分獎金的人數,製造獲獎人數眾多的假象,從而使單個用戶贏得的獎金變少。這些信息安全漏洞,讓直播答題被頂上了質疑的風口浪尖。

讓我們回到前文按中我曾提過“這是一場更大的賭局”。據說,日本的柏青哥店是這麼規避賭博審查的:顧客在店裡玩柏青哥——用贏得的鋼珠換取玩偶獎品——拿著玩偶出門——在門口隔壁的兌換店將玩偶回收成日元。在這樣一個相似的流程中,遊戲廠商/短視頻 APP 扮演著柏青哥店老闆的角色,投資者是來玩的玩家,真正的玩家只不過是被抱走又回收的布偶娃娃。

這樣的例子還有許多,我在想更多我們未曾意識到這是賭博的事物,是不是也只是多了這“左手倒右手”的一步。

很幸運,在我譯完這篇文章之後,梓濤又發給我了一篇他很早之前就做過的巴塔耶的文章,裡面短短地提到了我未能找到的,關於原住民如何借用賭博/遊戲的形式實現資源再分配的:

同樣,如果沒有《禮物》在前,就很難想象《遊戲的人》的存在。不列顛哥倫比亞省印第安部落的誇富宴從一開始就像一個巨大的遊戲,對手坐在桌前,在某種形式上,全世界所有的遊戲元素和形式都在此相遇。其原則是贈禮(le don);財富和禮物在誇富宴上大量流轉,就像賭注一樣,但首先是獻祭(sacrifiés)。在一系列給予和歸還的誇富宴中(就像人們給予或歸還晚餐一樣),財富按照規則循環:遊戲是在下一次宴會上歸還比自己得到的更多東西,通過奢華的炫耀,通過不可超越的慷慨來羞辱對手。這不是一個積累財富的問題,而是通過禮物增加一個人的榮耀、威望和家族的高貴。——George Bataille 我們的存在是為了遊戲嗎? 還是為了保持嚴肅?(1951)

只是這似乎又回到了一個關乎美德的問題,清教徒式的,把一切問題的解決寄望於“人們自己實現了道德水平的拔高”。(但也可能是遊戲性的,一種更原始的美德遊戲?)

還好人們還未停止對機制的研究,從上述的“可變比率規劃”,到下文即將提到的“算法複雜性”,我們在瞭解(我並不想使用研究一詞)遊戲的旅程上還有很長的路要走。因此,我另外翻譯了書中的以下部分,能從各個其它領域和界面獲得靈感,是一件再好不過的事情了。

RMHO

落日間

玩意味著什麼?

雅克·埃爾曼(Jacques Erhmann,1968)認為,遊戲是耗費性的,因此會為參與遊戲的人帶來一些東西。這可能是權力、地位或財富。簡·麥戈尼格爾(Jane McGonigal,2011)指出,遊戲是艱苦的工作,"沒有什麼比良好的、艱苦的工作更能讓我們快樂"。每個父母都能看到自己的孩子在遊戲中學習。從物質意義上講,這些遊戲可能是"非生產性"的,但遊戲卻能產生一些東西。赫伊津哈(Huizinga) 和凱洛瓦(Caillois)寫下文章的時候,"遊戲"產業更偏向“擬真”,一般集中在紙牌、桌遊或更自由的兒童式遊戲(我發現自己越來越多地參與到這種遊戲中),儘管赫伊津哈確實預見到了遊戲的日益商品化及其向娛樂的轉變。

然而,他們會如何看待二十一世紀價值數十億美元的遊戲公司,誰也說不準。他們的理論在很大程度上與遊戲通常在封閉、緊密的社區網絡中進行的時代有關。這可能是朋友、家庭、同事或社區之間的遊戲,但大體上都是在封閉的網絡中進行的。在一個封閉的網絡中,我們更容易理解凱洛瓦的觀點。

如果我們以一群經常玩撲克牌的人為例,那麼隨著時間的推移,這群人中會有人會漲高,有人跌落,但資金會在這群人中以雙向的方式流動,可以說這是一個再分配的過程。但電子遊戲產業的發展顛覆了這些做法。遊戲社區不再是一個封閉的小群體,它可以是大規模的、跨國的,它有影響力、記憶、排行榜、記分板、物品倉庫、皮膚,所有這些東西都在遊戲社區中賦予了人們地位與長處。在電子遊戲中,贏得皮膚來裝飾角色可能不會對現實世界產生什麼實質性影響,但對玩家來說肯定是有價值的。

很難說這類遊戲沒有物質結果——確實有,只是物質是"數字"的,(它產生的)價值可能是金錢上的,但也是可以是社會和文化上的。此外,這些大型遊戲公司從根本上是榨取性的:在遊戲中花費的金錢不是在交際圈中流通,而是為公司獲取利潤。電子遊戲公司通過遊戲內的貨幣化從玩家那裡獲取金錢。有時他們確實需要這樣做,因為這是他們賺錢的主要方式(除廣告外)。而對其他公司來說,這是經濟模式中的一個附加元素,可以提高利潤——尤其是在遊戲製作成本飆升的情況下。在企業負責人的心目中,這不是遊戲,這就是工作。

最近,麥戈尼格爾(2011)等人在遊戲定義中不再提及經濟生產。在麥戈尼格爾看來,遊戲具有四個特徵:

- 一個目標——一個為之奮鬥的目標,為玩家提供一種使命感。

- 一套規則,規定玩家如何實現目標。

- 一個反饋系統,告訴你離實現目標還有多遠。

- 參與是自願的。

雖然這四個特徵也適用於大多數賭博。賭博的主要目的是贏錢,而贏錢是有規則限制的。例如,在輪盤賭中,就有關於如何下注以及何時下注的規則;輪盤賭中有反饋迴路,輪盤轉動的結果會精確地顯示你離贏得賭注有多近或多遠(儘管這是由機會決定的);人們往往會自發地參與其中。因此輪盤賭符合麥格尼格爾對遊戲的定義。

可以說,遊戲和賭博之間唯一的區別就是圍繞賭注(通常是錢)為主要規則,以積累這些有價值的東西為主要目標。

從這個角度看,賭博可以被簡單地視為另一種形式的遊戲,只不過是由不同的運行機制和最終目標所驅動的遊戲,押注有價值的東西為最終目標。遊戲理論家們對這一區別煞費苦心,但在某種程度上,這一區別可以歸結為:賭博活動現在是、過去是、將來也永遠是一種遊戲形式。

正如 Jesper Juul(2003)最近提出的觀點,遊戲是一種簡單的活動,你可以選擇是否賦予其可協商的後果。而賭博的後果,無論是物質與否,都是其本質的一部分,它們是無法協商的。這些後果通常與金錢有關,但也可能與我們重視的其他事物有關。

圍繞戰利品箱等是否屬於賭博的問題,集中體現在由誰來決定什麼是有價值的,什麼是沒有價值的。我們之所以糾結於某物是賭博還是遊戲,是因為我們的整個監管和法律結構已經將這些事物區分開來。在赫伊津哈和凱洛瓦寫作的那個時代,他們可能就是這樣認為的。

但現在不一樣了。可以說,當玩與遊戲的傳統觀念以電子遊戲和博彩業的發展速度和規模商品化時,它們就會發生質的變化。正如我們在前幾章中所看到的,技術基礎創造了整個經濟生態系統和社區,這些生態系統和社區以一種二十世紀中葉的遊戲理論家無法想象的方式進行數字商品交易。對於非正式的、非商業形式的遊戲,封閉系統的概念可能仍然適用——即你和孩子或家人一起玩的那種遊戲,玩家參與一項不生產任何結果的活動。

但在二十一世紀的資本主義經濟背景下,以及電子遊戲市場的快速發展,這種觀點很難得到支持。這體現了我們需要關注的一個趨勢——商業實體的力量,以及這如何顛覆了我們對玩與遊戲的概念。遊戲本身現在是一種商品,不是在封閉的小圈子裡進行,而是在跨越空間和時間的多個行為者內部和之間進行;遊戲現在不僅是與其他人對抗,而且可以是與機器、算法對抗。

遊戲在何時終止,賭博在何時開始,二者本就模糊的概念因二者的共同特徵而愈不清晰。正如 Greg Costikyan(2013)所指出的,不確定性是遊戲與賭博的共同特徵。雖然這種不確定性以不同的方式表現出來,包括玩家的技能和能力、隨機性和算法程序帶來的不確定性,這些都處在遊戲與賭博交織的模糊地帶。值得注意的是,Costikyan 認為,不確定性並不總是與結果有關——在某些遊戲中,結果是完全確定的,你一定會輸(想想俄羅斯方塊、太空入侵者等)。

不確定性是指遊戲過程中的不確定性,以及不確定性給玩家帶來的影響(興奮、樂趣、挑戰、挫敗感)。事實上,有人認為,玩家從賭博中獲得的效用(對某些人來說)並不總來自金錢與結果的不確定,效用也可以從參與的過程、遊玩中獲得。

有趣的是,Costikyan 對輪盤賭等遊戲的效用相當不屑一顧,他認為輪盤賭完全依賴隨機性作為不確定性的來源,這使其相當沉悶,只有賭錢才能產生緊張感,從而產生吸引力。

儘管如此,人們仍試圖解釋和控制不確定性,這體現在他們對自己與獲勝若即若離的關係解釋上:對下一次旋轉可能產生的結果,進行統計上的神奇思考——賭場業宣傳上一個獲獎號碼的行為,正是利用了這一點。(這是對概率論的公然悖逆)。

這種對不確定性的解釋和控制慾望,以及它鼓動玩家拉下更多次握把的作用,是許多賭博產品——尤其是老虎機——設計的基礎。這裡的"差點"現象("就差一點點"中獎的現象,因為你可能有湊齊了三種圖案,就差最後一種)或”假贏實輸"(你贏了一點,但又沒有你押進去的那麼多)是說服消費者繼續玩下去的顯眼把戲——鼓勵"我差點就成功了,我差點就贏了"的感覺。

關於老虎機製造商在多大程度上有目的地設計或加強其產品中這些把戲的存在感,仍有著相當大的爭議。在此基礎上,Costikyan 將其稱為算法複雜性——儘管算法不確定性可能是一個更明確的術語。這是指由於底層算法模糊不清(或由偶然性驅動),玩家無法確定自己的行動。這種算法的不確定性是許多電子遊戲的主要特徵,它要求玩家試圖憑直覺找出系統是如何運作的。而正是這種性質,引起了人們對某些遊戲中的特定功能(如戰利品箱)的擔憂。玩家並不知道戰利品箱中的獎品究竟是如何分配的(或是否分配)。正如我們在上一章所看到的,有人擔心,由於內容分配是通過算法決定的,獎勵可能會以不公平的方式分配,就像老虎機的功能一樣,鼓勵玩家重複購買和遊玩。正是這種對不確定性的潛在操縱引起了人們對這類產品形式和功能的更多關注。它們與賭博有著共同的機制,因而產生更難以消除的概念混淆。

References

- Albarrán-Torres, C. (2018). Digital gambling: Theorizing gamble-play media. Routledge.

- Binde, P. (2005). Gambling across cultures: Mapping worldwide occurrence and learning from Ethnographic Comparison. International Gambling Studies, 5(1), 1–27. Boxing Scene. (date unknown). Poker on TV. Available at https://www.boxingscene.com/casino-gambling/21506.php. Accessed 23 September 2020.

- Chinn, C. (2004). Better betting with a decent feller: A social history of bookmaking. Aurum.

- Clapson, M. (1992). A bit of a flutter. Popular gambling in English society c.1820-1961. Manchester University Press. Conolly, A.,

- Davies, B, Fuller, L., Heinze, N., & Wardle,

- H. (2018). Gambling,behaviour in Great Britain in 2016. Birmingham: Gambling Commission.

- Daily Mail. (2001). Betting tax abolished. Available at: https://www.dailymail.co. uk/sport/article-28835/Betting-tax-abolished.html. Accessed 23 July 2020.32 H. WARDLE

- Donovan, T. (2018). It’s all a game: A short history of board games. Atlantic.

- Edwards, P. (2020). Why the game of life used to have poverty, suicide, and ruin. Vox. Available at https://www.vox.com/2015/1/28/7924487/gameof-life-history. Accessed 10 July 2020.

- Eyal, N. (2014). Hooked: How to build habit-forming products. Penguin.

- Fury, D. (2000). The real me. Unpublished script for Buffy the Vampire Slayer.

- Foulkes, N. (2010). Gentlemen and blackguards: Gambling mania and the plot to steal the Derby of 1844. Orion.

- Grace’s Guide to British Industrial History. (2016). Peacock and co. Available at: https://www.gracesguide.co.uk/Peacock_and_Co. Accessed 13 March 2020.

- GVC. (2020). 2019 full year results. Available at https://gvc-plc.com/newsrelease/2019-full-year-results/. Accessed 8 October 2020.

- Hansard. (1978). House of lords debate 13 December 1978 vol. 397 cc560-602. Available at http://hansard.millbanksystems.com/lords/1978/dec/13/gambling-need-for-a-national-council. Accessed 17 June 2020.

- Hansard. (1980). Information technology 11 July 1980. Available at https://hansard.parliament.uk/Commons/1980-07-11/debates/21d78ebd-b11c-4a7c- 8761-46592dc01100/InformationTechnology?highlight=%22we%20can%20foresee%20the%20time%20when%20football%20pools%20will%20be%20done%20on%20an%20automatic%20basis%22#contribution-e7affe0a-bef0-4df3-9d86-52091859c666. Accessed 23 September 2020. Hansard. (1991). National lottery debate 14thMarch 1991. Available at https://hansard.parliament.uk/Commons/1991-03-14/debates/9c51306f-6d82-408a-866d-4c5de2a600c9/NationalLottery?highlight=computer%20gambling#contribution-139fddd6-4263-4c70-aa96-6b7d51d9a0e3. Accessed 10 June 2020.

- Holden, A. (2008). Bigger deal: A year inside the poker boom. Little, Brown and Company.

- Hunt, T. (2018). Foreword. In M. Foulston & K. Volsing (Eds.), Videogames: Design/play/disrupt. V&A.

- Kaser, R. (2020). A history of sex in video games: When has it crossed a line? The Next Web. Available at https://thenextweb.com/gaming/2020/05/22/sexvideo-games-crossed-the-line/. Accessed 15 September 2020.

- Kemsley, W. F. F., & Ginsburg, D. (1951). Consumer expenditure series: Betting in Britain. London: Central Statistics Office.

- Kerr, A. (2006) The business and culture of digital games: Gamework/gameplay.Sage.

- Laybourn, K. (2008). ‘There ought not to be One Law for the Rich and Another for the Poor which is the Case To-day’: The Labour Party, lotteries, gaming, gambling and bingo, c.1900-1960s. History, 93(310), 201–223.

- Light, R. (2007). The Gambling Act 2005: Regulatory containment and market control. Modern Law Review, 70(4), 626–653.2 THE GAMBLING PERMEATION? … 33

- Liman, E. (2017). Georgian and Victorian Board Games: The Liman collection. Pointed

- Leaf Press. Jensen, J. (2009). Teaching success through play: American board and table games: 1840-1900. The Log Cabin Blogspot. Available at http://logcabinvillage.blogspot.com/2009/09/game-of-life.html. Accessed 25 July 2020. Johnson,

- M., & Brock, T. (2019). The ‘gambling turn’ in digital game monetization. Journal of Gaming and Virtual Worlds, 12(2), 145–163.

- Juul, J. (2010). A casual revolution: Reinventing video games and their players. MIT Press.

- Popovici, A. (2018). The game of clue was borne out of boredom during WWII air raid blackouts. History. Available at https://www.history.com/news/cluegame-origin-wwii. Accessed on 13 July 2020.

- Reith, G., (2000). The age of chance: Gambling in western culture. Routledge.

- Rowntree, S. (Eds). (1905). Betting and gambling: A national evil. Macmillan. Seville, A. (2016). The cultural legacy of the royal game of goose: 400 years of printed board games. Grolier Club.

- Stanton, R. (2015). A brief history of video games: From Atari to Xbox one. Robinson. Statista. (2020). King annual revenue 2010-2019. Available at: https://www.statista.com/statistics/288974/king-annual-revenue/#:~:text=King annual%20revenue%202010%2D2019&text=Founded%20in%20Sweden%20in%202003,million%20U.S.%20dollars%20in%202010. Accessed 8 October 2020.

- Venturebeat. (2019). Apptopia: Helix Jump led all mobile games in Q4 2018 with 25.6 million daily players. Available at: https://venturebeat.com/2019/01/17/apptopia-helix-jump-led-all-mobile-games-in-q4-2018-with-25-6-million-daily-players/ Accessed 7 October 2020.

- Wardle, H., et al. (2011). British gambling prevalence survey 2010. TSO.

- Williams, D., & Kahn, A. S. (2013). Games, online and off. In W. Dutton (Eds.), The Oxford handbook of internet studies. Oxford University Press.

- Zynga. (2020). United States securities and exchange commission: Form K-10. Available at https://investor.zynga.com/static-files/d91122ee-c93f-468b-a48e-6d3b3c1441e3.

日 | 落譯介計劃 是數字人文實驗室落日間對一些有助於思考遊戲/電子遊戲的外文文本翻譯和推薦/索引計劃。(請查看網站 xpaidia.com/sunset-project/)。

E27 異鄉的兩生花:再談遊戲與當代藝術中的現實主義,批評與作品

George Bataille 我們的存在是為了遊戲嗎? 還是為了保持嚴肅?(1951)

F.N David 遊戲、眾神與賭博 Games, Gods and gambling (1962)

E36 勞作是奴役,遊戲才是至尊

感謝支持落日間的朋友們!

歡迎讚賞或贊助落日間,加入內測計劃,查看並且優先參與落日間正在進行的其他未公開項目,並且每週收到至少一篇我們情感異樣豐富的小作文。詳情可點擊閱讀原文,或進入:xpaidia.com/donation