電子遊戲作為當代一種重要的藝術形式,與之相關的理論研究也在近年來隨著遊戲產業的日漸擴大而逐漸深入。關於電子遊戲的敘事已經有了許多研究。其中,電子遊戲敘事美學是一個常常被提起的話題。

本文回顧了前人對於敘事美學的部分研究,對電子遊戲的敘事美學進行了簡要分析,通過幾個案例研究,總結出電子遊戲敘事對於傳統敘事的繼承與革新,並結合傳統敘事的發展史,展望未來電子遊戲敘事的發展。

1 緒論

電子遊戲最早誕生於 19 世紀 50 年代,隨著計算機技術的發展,如今的電子遊戲不僅僅成為玩家在虛擬世界中表達自我的途徑之一,也顛覆了傳統人與人之間交往與互動的形式。[1]

上世紀70年代,隨著電子遊戲完整產業鏈的形成,其規模不斷發展壯大,逐漸受到了學界的關注,對電子遊戲的理論研究初露端倪,專家學者們分別從計算機學、傳播學、社會學、心理學、教育學等角度對電子遊戲的特質進行了長期的探索,現今已經產生了豐富的研究成果,並逐步運用到了遊戲開發過程之中,對遊戲設計的理念產生了深遠的影響。[2]而電子遊戲的敘事就是遊戲學研究中常常被提起的一個話題。

對於電子遊戲的敘事研究由來已久。關於“電子遊戲是否能敘事”和“電子遊戲是不是敘事”的問題始終存在著爭議。一些學者認為電子遊戲可以敘事,具有敘事特徵,但電子遊戲不是敘事;另一些學者認為玩遊戲與讀書、看電影一樣是某種符號形式,是一系列符號的互動。[3]

筆者認為電子遊戲作為一種帶有強烈人為性、表演性與虛擬性的文化形式[4]也是敘事。電子遊戲的敘事並未完全顛覆傳統的敘事模式,但同時也並不意味著電子遊戲的敘事就是傳統敘事的簡單繼承和發展[5]。在此前提下,本文著重考察了電子遊戲敘事與傳統敘事形式的區別以及電子遊戲敘事對傳統敘事的突破,並嘗試借用部分美學理論對其進行辨析。

2 多維度表達加強對觀眾體驗的把控

2.1 案例《去月球》

《去月球》由華裔製作人高瞰製作,2011年發行。在2011年,《去月球》拿下了GameSpot 2011年度最佳遊戲獎中的最佳故事獎,一舉打敗了同年發售的《傳送門2》《異度之刃》《凱瑟琳》和《幽靈欺詐》。與此同時,它還獲得了最佳結局獎、最難忘時刻獎、最佳劇本和對話獎、最佳音樂獎和年度歌曲的提名。並且在Metacritic上,《去月球》還是那一年最高用戶評分的PC遊戲。發行十年來,《去月球》更是在Steam上取得了驚人的96%好評率。

《去月球》中貫穿整個遊戲的主要玩法就是收集記憶碎片,然後回溯到上一段記憶。每一段劇情都是由這些線索連結。製作人高瞰在設計時非常巧妙地利用了這些貫穿整部遊戲劇情的線索。

例如River的鴨嘴獸玩偶,首次出現是在他們的家裡,Dr. Rosalene和Dr. Watts利用它進行了第一次記憶回溯,回溯的時間點中River同樣是抱著這個鴨嘴獸玩偶。較為關鍵的時間點有兩個。一個是玩家回溯到John和River在中學裡的第一次相遇,River抱著鴨嘴獸玩偶,John問她這是什麼動物,River回答說是鴨嘴獸。另一個是狂歡節上二人的初次相遇。鴨嘴獸玩偶是John在打靶遊戲中贏來的,被John送給了初次見面的River,當時兩個孩子都不認識這個動物。而後來River認識了鴨嘴獸,說明River這些年裡一直很珍惜它,也去了解過它。

由於《去月球》的敘事在時間上是不連貫的,而鴨嘴獸在這裡就發揮了連接兩段劇情的作用,下一段劇情的開始都是基於玩家在上一段劇情中找到的線索。同時鴨嘴獸也是服務於劇情的,它暗示著River對John的愛。

高瞰利用這些線索串聯起劇情的同時加強了玩家對於劇情的印象,這些反覆出現的線索,例如鴨嘴獸玩偶、醃橄欖、兔子摺紙等等,組成了玩家對於劇情構想的骨架。

2.2 創作者意圖與讀者體驗的錯位與修正

傳統的敘事手法中也常常利用線索串聯情節,但一個重要的區別在於,《去月球》中所有的線索都是需要玩家的操作和互動的,而正是這些操作和互動強化了玩家對於線索的印象。

在傳統的敘事手法中,內容總是同一維度的,即使創作者試圖給重要的內容更多的筆墨,讀者對於它們的印象總是不如玩家親自操作留下的印象的。過多的筆墨甚至可能破壞文章的結構。這時常常會出現的創作者意圖與讀者體驗的錯位。一個典型的例子就是魯迅的《秋夜》,魯迅試圖去構建一個場景畫面,然後再從環境描寫自然過渡到心理描寫,但讀者記住的往往是那句顯得有些無厘頭的“一棵是棗樹,另一棵還是棗樹”,而忽略了魯迅在這句之後著墨頗多的重點。

而玩家對遊戲進行操作區別於被動地接受信息,是一種更高維的互動。這就使得遊戲敘事比傳統敘事更容易從不同的層次區分主次。創作者想要傳達給玩家的重點不易產生偏差。《去月球》中River用頭與身體不同色的兔子摺紙暗示John的記憶錯位,而為了讓玩家理解這一點,兔子摺紙成為了多段劇情的關鍵線索。創作者在遊戲中設置的交互成功起到了修正玩家體驗的效果。

3 傳達意義的手段呈現多樣化

3.1 案例《Florence》

《Florence》發行於2018年,由澳大利亞獨立工作室Mountains製作,獲得了當年的蘋果設計大獎、TGA最佳移動遊戲獎等獎項,講述了女主角墜入愛河後戀情破碎最終找尋自我的故事。這部遊戲最大的特點是非文本敘事,全程沒有任何文字,卻能夠完美地向玩家傳達創作者想要表達的意思。摒棄了文本後,《Florence》主要利用色彩、形狀和聲音來傳達情節。

3.1.1 色彩

劇情剛開始的時候,女主角在街上聽到了音樂並被吸引,由此和男主角相遇。首先在這段劇情中女主角還是過著平淡枯燥的生活,因此整個背景色使用藍灰色系,既與當前女主角的生活狀態相呼應,又能夠使玩家知道使用這一色系的並不是畫面中的重點。而音符和女主角的圍巾使用了明豔的黃色,與背景的藍灰色形成鮮明的對比,讓人一目瞭然,整個畫面主次分明,重點突出,很好地表現出了音樂帶給女主角的驚豔的感覺。製作組用了很少的顏色,卻在畫面的美感以及要傳達的內容上實現了非常好的效果。

圖 3‑1 《Florence》中對色彩的運用

3.1.2 形狀

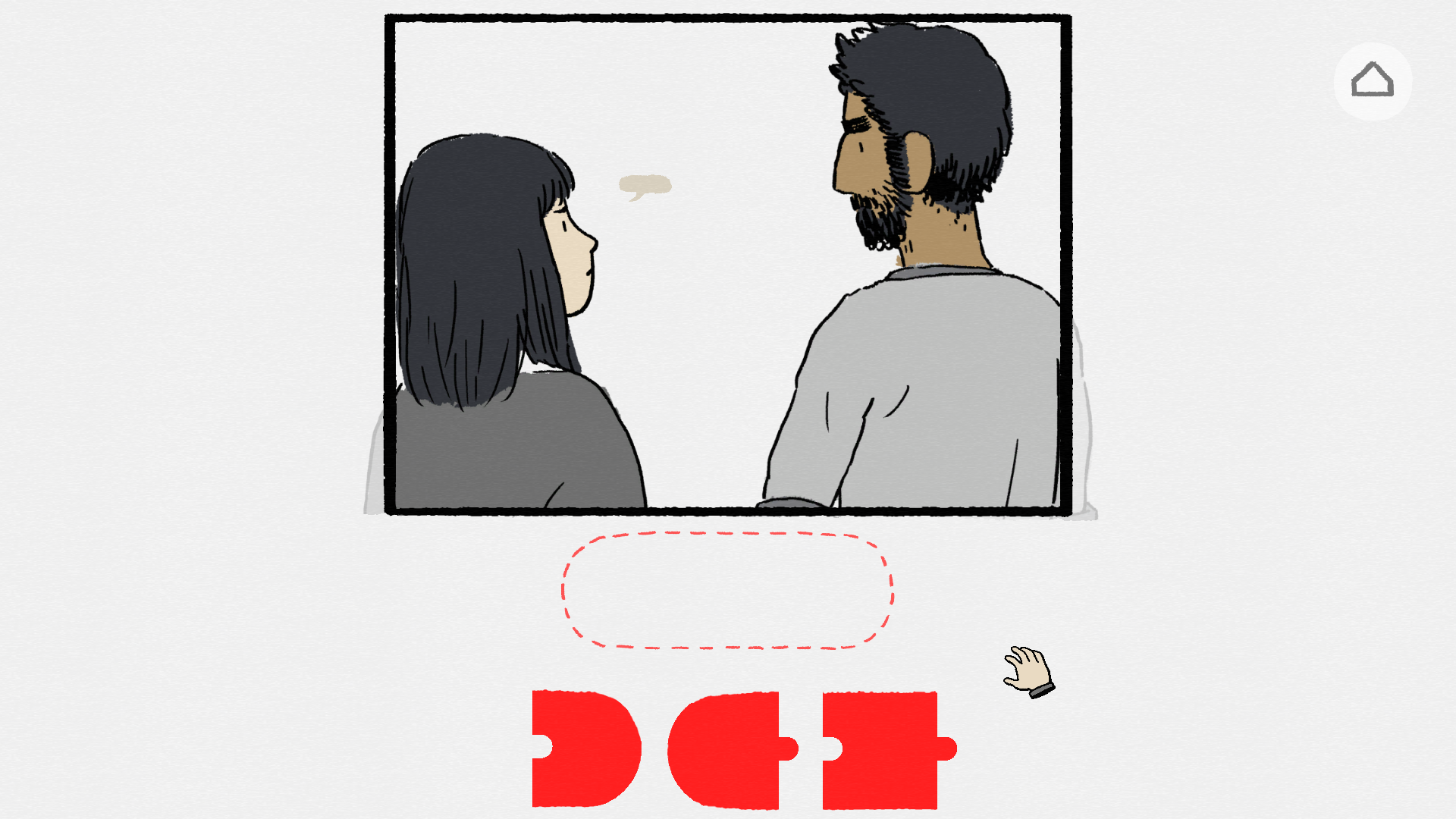

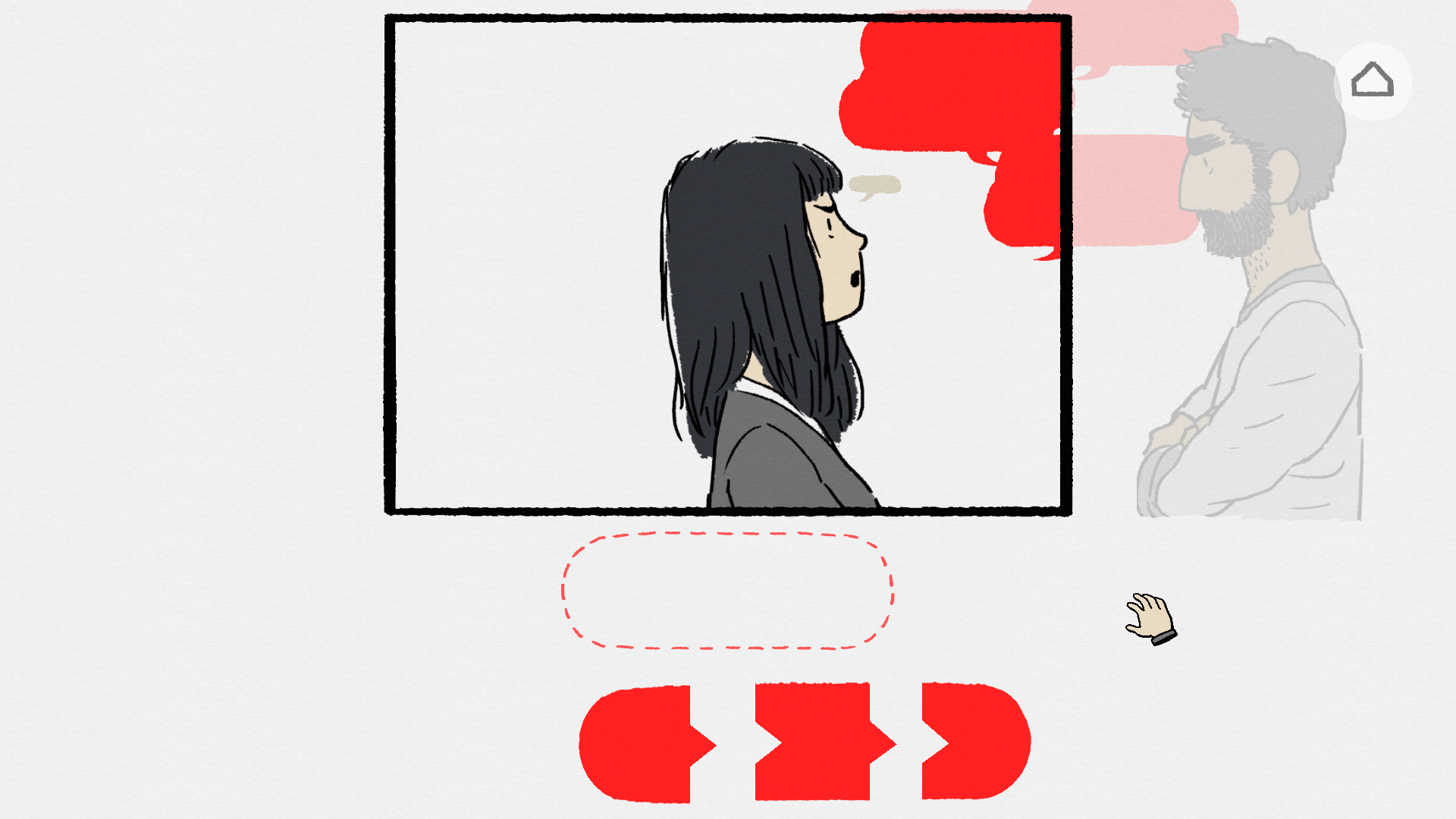

在後續的劇情中,二人發生爭吵,玩家拼接他們的對話時,先是圓角,然後是方角,再是尖角,由此層層遞進,以表現爭吵激烈程度的逐漸增加。

圖 3‑2 後續爭吵劇情(圓角)

圖 3‑3 後續爭吵劇情(方角)

圖 3‑4 後續爭吵劇情(尖角)

3.1.3 音樂

在上文提到的這一段爭吵劇情中,背景音樂使用的是重複壓抑且慢節奏的低音調的鋼琴音,而二人爭吵時,男主角每吵一句,隨之而來的就是激烈的快節奏的高音調的小提琴音,女主角則是鋼琴音。製作組將除了文本以外的幾乎所有要素都能用來敘事,從而製作出了這樣一款優秀的非文本敘事遊戲。

3.2 削弱對文本的依賴

從傳統文學到戲劇、廣播劇,再到電影,敘事的手段是一再升級的。從最初的僅僅依託於文本,到開始利用畫面、聲音、肢體語言,再到鏡頭語言的日漸成熟,由此可以看出敘事方式的進步是伴隨著其媒介和手段的不斷豐富和升級的。

在這個升級的過程中,大多數傳統敘事沒有能夠完全擺脫文本的運用,從文學創作到漫畫再到電影臺詞,創作者想要準確地進行意義的傳達就需要大量地使用文本。

但是也有特例,就是啞劇、默片和無對白動畫。例如戛納獲獎短片《嗅探器》,全程沒有對白,僅利用畫面、鏡頭語言和音樂向觀眾傳達情節。儘管這幾種敘事形式都不再高度依賴文本,但它們之間仍然存在區別。啞劇與戲劇更接近,傳達情節和意義主要依靠表演者的肢體語言和相關的音效。在脫離了文本之後,啞劇的表演者通常比戲劇的表演者肢體動作更為誇張。而默片無對白動畫主要以畫面形式、鏡頭運動和角色表演來表現內容。[6]《Florence》的敘事在表現形式上較為接近無對白動畫,不同之處在於《Florence》中加入了玩家的操作,因此,電子遊戲敘事更像是對上述幾種敘事方式的一種改良。

在此需要明確一點,脫離了文本的敘事並不一定就比依託於文本的敘事更優越或是更先進。而是當一種敘事形式不再必須依託於文本時,說明它的表現手法呈現出了多樣性的特徵,能夠使用更多天馬行空的方式來敘事,從而使得觀眾的體驗不再單一。敘事作為一種藝術創造應該是一種多樣化的自由的審美創造[7],電子遊戲給了創作者更大的發揮空間,這無疑是敘事方式的進步。

4 玩家交互與主體性

對於電子遊戲敘事的研究總是繞不開遊戲的交互性,這也是電子遊戲敘事區別於傳統敘事的最大特徵。在前兩章提到的例子中,交互性主要還是服務於創作者對敘事內容和節奏的把控。而電子遊戲的交互性所帶來的敘事變革遠不止於此。

4.1 多重結局與敘事主體的轉移

許多電子遊戲會在設計劇情時安排多種劇情走向,玩家在遊戲過程中所做出的選擇則會影響遊戲的進程和最終的結局。

例如《底特律:化身為人》中,每一個關卡玩家都能夠作出多樣化的選擇,從而產生不同的結局。在馬庫斯等人入侵電視臺的劇情中,玩家扮演的馬庫斯可以選擇是否射殺門口的警衛,以及是否射殺試圖逃跑的工作人員,而這些選擇會直接影響輿論對於仿生人的看法,從而影響馬庫斯等人後續採取的行動。另外,在特警突入電視臺,西蒙中槍後,玩家也可以選擇是否救助西蒙,這也影響了後續西蒙死裡逃生後對馬庫斯的態度。

在弗裡德里看來,電腦帶來的交互性充分釋放了遊戲玩家的主體性,產生了多層面的交互。[8]當玩家的交互決定著故事的生成與走向的時候,敘事的主體已經由創作者向玩家轉移。玩家在一定程度上已經不僅僅是扮演傳統的“讀者”角色,而是發揮了一部分創作者的職能,利用自己的選擇書寫極具個人風格的和差異化的故事內容,這是傳統敘事所做不到的。

4.2 玩家化身與浸入感的強化

“化身(Avatars)”一詞最早來自梵語,意為天神降臨到人間的形體。引申到電腦遊戲界中,所謂的“化身角色”,就是玩家在虛擬世界中的人格化形體。[1]在上文中提到,玩家藉助於自己的選擇得以參與故事的書寫,而在這一過程中,玩家通過在遊戲中扮演某個角色,能夠同時參與到劇情的演出中來。玩家藉助化身,能夠更充分地感受到不同地情感體驗,從而獲得更深的浸入感。

在談論電影等敘事形式時,偶爾也會使用“化身”這一詞彙。與電子遊戲不同的是,觀眾很少能夠在電影中參與演出,扮演某個角色。電影中的化身有時是指抽象觀念的具體形象,有時指形體的變換。[9]而與觀眾的浸入感和體驗並沒有太大的關係,此處不做贅述。

閱讀經常被當作一種依靠想象力實現的心理沉浸性體驗,文本必須為讀者提供某種可以沉浸其中的敘事“空間”。文學在讀者身上喚起和現實生活條件下同樣的情感反應譜系(移情、悲哀、安慰等)。[10]一旦讀者對文本感到疏離,那麼閱讀所帶來的浸入感就會像失去了地基的大廈一樣轟然倒塌。電子遊戲敘事則在此基礎上加以改良,玩家的化身本質上可以視為對玩家的“感知代理”,這是一種被賦權的感覺,其源自於可以在世界中採取行動的能力,並且這種能力或傾向可以切實地改變此一世界。[11] 這種體驗方式與“同步敘事”相接近。“同步敘事”是傳統文藝所追求的理想賦義狀態,是無限接近人類現實經驗的敘述方式。而電子遊戲中藉由化身的“浸入式體驗”則將這種理想拉到了現實維度。[12]

5 電子遊戲敘事未來發展之我見

儘管已經登上歷史舞臺數十年,電子遊戲敘事仍有著無限發展的可能。伴隨著公式化的敘事被逐漸遺棄以及創作者對美學符號的多樣化表達,電子遊戲敘事或許有機會成就更多理念先進的作品。

5.1 “三一律”與《哈姆雷特》——敘事的固壁與破壁

亞里士多德是最早開始研究敘事的學者。為了系統化地研究戲劇,他提出了一套對於劇本的本質要素、時間安排和劇中角色的細緻的分析方法,並提出了戲劇的閉合(Closure)這一概念。[13]他奠定了古典主義文藝理論的基調,對後世的文藝創作產生了巨大的影響。基於他的理論和古希臘的戲劇形式,後人提出了“三一律”,並不斷完善和規範。在17世紀的法國古典主義戲劇中,“三一律”是當時所要遵循的最重要的原則。法國古典主義所認為的三一律是指在時間、地點、情節上的整一性,[14]這被諸多劇作家奉為金科玉律。

然而,隨著莎士比亞戲劇的聲名鵲起,“三一律”的地位卻遭到了動搖。許多亞里士多德的擁護者,例如萊辛、狄德羅等,都對莎翁的戲劇表示了肯定,儘管它們在形式上並不完美。現代學者也有許多反思亞里士多德理論侷限性的研究[15]。

“三一律”興盛和消亡的過程,很大程度上就是戲劇敘事固壁與破壁的一個過程。亞里士多德的理論為古典主義戲劇築造了一座圍城,而後世的劇作家卻在嘗試著打破這些牆壁。

與戲劇的創作類似,許多遊戲的敘事也呈現出了刻板化的特點。約瑟夫·坎貝爾在他的著作《千面英雄》中提出了經典的“英雄之旅”理論。[16] 這一理論對20世紀西方電影發展影響很大,也深刻地影響了當代諸多遊戲的敘事。[17]完整的英雄之旅包含12個部分,即普通的世界(Ordinary World);冒險的召喚(Call to Adventure);對冒險的拒絕或牴觸(Refusal of the Call);與智者的相遇(Meeting with the Mentor);穿越第一個極限(Crossing the First Threshold);測試、盟友、敵人(Tests,Allies,Enemies);接近深層的洞穴(Approach to the Inmost Cave);嚴峻的考驗(Ordeal);得到嘉獎(Reward);回去的路(The Road Back);復活(Resurrection);滿載而歸(Return with the Elixir)。大家耳熟能詳的《星球大戰》《綠野仙蹤》《龍與地下城》等作品都在一定程度上受到了英雄之旅理論的影響。由此看來遊戲敘事似乎也處在一個固壁的狀態,但顯然並沒有古典主義戲劇所呈現出的高度封閉的狀態。而當創作者不再依託於公式化的理論進行創作時,或許電子遊戲敘事能夠邁上一個新的臺階。

5.2 美學符號的多樣化表達——從“巨像”形象到崇高感的抽象

康德認為崇高的性質激發人們的尊敬,而優美的性質則激發人們的愛慕。[18]市面上大多數的電子遊戲對於崇高感的表述都是停留在“巨像”形象的投射。例如《旺達與巨像》《魔物獵人》《地平線:零之曙光》等。但在近幾年,也出現了不一樣的表現方式。例如《Outer Wilds》,雖然在遊戲中也使用了“巨像”的形象,即星系中的鮟鱇魚,但創作者並沒有被這種傳統的思路所束縛,而是使用了更為詩意和宏偉的符號——宇宙。有玩家評論稱《Outer Wilds》為“唯有科學幻想才能呈現出來的終末的、極致的浪漫”,也有玩家稱“任何語言都太蒼白了,描述不出它的美”。

在遊戲中,玩家需要扮演一個小型文明的宇航員,遊戲之初正是主角首次登上太空的日子。沒有銀河鉅艦,只有一架粗製濫造的小飛船,主角就這樣登上了太空。隨著主角降落在星系中的其他星球上,古文明的遺蹟也初現端倪。然而22分鐘後,星系中的恆星爆炸了,一切又迴歸到了起點。玩家需要在一次次22分鐘的輪迴中,解開古文明的秘密,探尋宇宙的真相。在遊戲的結局,玩家解開了已經消亡的挪麥人文明所有的秘密,並踏上了那條由一代代挪麥人的屍骨搭成的階梯,乘上挪麥人留下的飛船,毅然決然地向著宇宙之眼駛去,最終消逝在那深沉的星空。

康德認為悲劇觸動了崇高感,而《Outer Wilds》就是這樣一出崇高的悲劇。挪麥人文明和主角註定將走向消亡,但他們卻選擇用有限的生命去追尋宇宙的最終真相。這種求索之心、偉大的使命感與純粹的勇氣極易引起觀眾的共鳴。區別於“巨像”形象的投射,《Outer Wilds》所描繪的崇高感是抽象的,是玩家從感性的、非邏輯的角度,憑藉直覺和本能來感受的,某種程度上來說是浪漫主義的。[19]

玩家“+Q領蟹黃堡秘方”如此描述自己的遊戲經歷:

想起來我剛開始玩的時候,不敢去其他的星球,就敢在自己母星溜達,什麼也不知道。一會看望派去觀察墜落荊棘種子的同事,一會去攀爬隆起的山岩看看間歇泉。那個時候我不怕死亡,因為我無慾無求,我的輪迴只在享受半小時的奇幻風景,次次都欣然迎接太陽的爆發。 我只是這個宇宙的觀光客。 突然有一天,我把我的偵查兵射入了種子;我掉落到了間歇泉之下看到了礦洞和遺蹟—— 我開始感到好奇,我感受到使命的召喚。這個星系只有我了。我彷彿不得不去追尋真相,開始在一個又一個星球間蹣跚而行。 我不斷死亡,死亡,死亡。每次我按下起飛的RT鍵,線性馬達開始震動——我都是害怕死亡的,我想和我的同類呆在一起,享受最後的四個黎明。但是有股力量在不停地驅使自己。掉進黑洞,沒死;拋向宇宙,沒死;在氧氣即將耗盡時來到家鄉的樹林中,在瀕臨死亡時來到我的小飛行倉裡。 當終焉的音樂響起,我依然欣然擁抱;即使因為種種原因死在壯麗美景之前,在再次睜眼時我也滿懷敬意。 偶爾,就在煩勞的偶爾,回到剛開始玩的狀態,在火堆旁小憩一會,與村子裡的大家聊聊天,如剛開始一般在鎮子裡閒逛一個輪迴。 我就是烤棉花糖族人,我也是個孜孜不倦的探索者;我終將死去,但我永遠活著。

《Outer Wilds》對崇高感的刻畫表明遊戲創作者美學理念的覺醒,對於美學符號的表達不再是單一的、模式化的、刻板的。創作者通過喚起玩家本身的求知慾與使命感驅動玩家完成遊戲,這種表達方式相對於“巨像”形象來說是更為抽象且更為根本性的。這是遊戲敘事美學的巨大進步。筆者認為伴隨著這一進步,未來還會誕生更多像《Outer Wilds》這樣的作品。

6 結語

本文主要討論了電子遊戲敘事對於傳統敘事的繼承和發展,著重分析了電子遊戲敘事利用互動性這一特點對傳統敘事所做出的改良和突破,並進行了案例分析。電子遊戲敘事繼承了電影和動畫敘事的諸多特性,又利用互動性增強了創作者對玩家體驗的把控,同時轉移了敘事主體,利用化身增強了玩家的浸入感。

另外,本文回顧了部分戲劇的發展,並基於此反思了電子遊戲敘事目前的發展狀況,提出了電子遊戲敘事未來可能會出現更多進步的設想。

參考文獻

[1] 楊帆. 電子遊戲的敘事研究 [D]; 浙江傳媒學院, 2019.

[2] 閆郡虎. 電子遊戲的敘事模式研究 [D]; 重慶大學, 2014.

[3] 施姿伊. 後現代語境下電子遊戲敘事研究 [D]; 揚州大學, 2020.

[4] 李璐. 電子遊戲的敘事美學研究 [D]; 西南大學, 2017.

[5] 黃軼林. 電子遊戲的敘事研究 [D]; 雲南大學, 2016.

[6] 張晶晶. 無對白動畫創作特點研究 [D]; 武漢理工大學, 2014.

[7] 趙錄旺. 文化敘事的風格化與多樣化——《白鹿原》與《敦煌·六千大地或者更遠》的一種比較性研究 [J]. 甘肅高師學報, 2009, 14(6): 4.

[8] MARKUSFRIEDL, FRIEDL, 陳宗斌. 在線遊戲互動性理論 [M]. 在線遊戲互動性理論, 2006.

[9] 張紫璇. 阿彼察邦·韋拉斯哈古電影中的化身現象研究 [D]; 華東師範大學, 2018.

[10] 孫為. 交互式媒體敘事研究 [D]; 南京藝術學院, 2011.

[11] MATEAS M. A Preliminary Poetics [J]. Electronic Book Review, 2004,

[12] 鮑遠福. 網絡遊戲與新媒體時代的文藝理論 [J]. 內蒙古社會科學(漢文版), 2019, 40(06): 149-55.

[13] 羅伯特·所羅門, 所羅門, SOLOMON, et al. 大問題:簡明哲學導論 [M]. 大問題:簡明哲學導論, 2008.

[14] 牛霖霖. 論萊辛的啟蒙主義戲劇美學 [D]; 黑龍江大學, 2011.

[15] 張迪. 亞里士多德《詩學》戲劇理論體系的結構及其不足 [J]. 戲劇文學, 2012, 08): 93-7.

[16] 坎貝爾. 千面英雄 [M]. 千面英雄, 2000.

[17] 葉展, 葉丁. 遊戲的設計與開發:夢開始的地方 [M]. 遊戲的設計與開發:夢開始的地方, 2003.

[18] 康德. 論優美感和崇高感 [M]. 論優美感和崇高感, 2001.

[19] 張鴻. 《宇宙與意象》研究及中國古代宇宙詩學論 [D]; 中國社會科學院研究生院, 2014.