Soon I'll come around ... Lost and never found ... Waiting for my words ... Seen but never heard ... Buried underground ... But I'll keep coming ...

—Low Roar

《死亡擱淺》對於我來說,不僅是一款特別的遊戲,更是兩年多疫情生活的一部分。從2020年購入了PC版之後,我便開始了斷斷續續的“送貨之旅”。我既沒有立即打通的需求,也沒有放棄體驗的想法,只是在閒暇和孤寂的時候打開它,玩上一段主線劇情,順便做幾個支線任務。就這樣,不知不覺間,在全球新冠疫情逐漸好轉的2022年,我也終於目睹了遊戲的結局。

當體驗一款電子遊戲的時間被拉長到以年為單位,當講述“擱淺”的虛構作品與被“擱淺”在家中的現實相交時,這樣的經歷能帶來怎樣的體會與感悟?這是一篇有關《死亡擱淺》的主觀評析,也是有關“擱淺體驗”的私人報告。

‘Strand’這個詞很有意思,可以理解為繩子或牽掛的一部分,也可以理解為‘擱淺’,表示你被衝上了岸邊。而當理解為‘被擱淺’時,就表示你不能回到原處了。

——Amelie,《死亡擱淺》

“擱淺(standing)”是討論《死亡擱淺》無法忽視的關鍵詞之一。它不僅是遊戲設定和劇情的直接構成要素,更與遊戲的主題思想直接相關,甚至可以被看作是評價這款遊戲本身的核心概念之一。從某種角度上講,體驗《死亡擱淺》,即是體驗“擱淺”。

講述“生死”——怪誕設定之下的真摯謳歌

死亡,本是一種抽象而又私密的個人體驗。每個人、乃至幾乎每個降生到這個世界上的生命,最終都必須經歷一次,且僅有一次的死亡。這個唯一的死亡體驗不屬於任何人,僅屬於你。而在它降臨之前,你永遠不清楚它的感覺到底是什麼。

自古以來,出現了無數與“死亡”相關的文藝作品,它們都試圖用死亡“以外”的形式去描述“死亡”,或去逼近它的感受。而《死亡擱淺》的創作者小島秀夫,則通過“遊戲”這一互動式媒介,選擇了“擱淺”這一存在於現實世界中的狀態去“模擬”死亡。

但顯然,小島秀夫並不願將對於死亡的討論侷限於個體層面,還希望包括更大層面的“群體滅絕”。於是,一場由於“死亡”本身導致的全球性災害——“死亡擱淺”產生了。在“死亡擱淺”下,死亡這一曾經被拘束在個體層面的現象,不再僅僅是某種外界影響下的結果,更成為了人類物種生存的直接威脅。

出生前的胎兒,何嘗不是在體驗“擱淺”於生死之間的感覺? | 圖片來自網絡

對於人類在內絕大多數生命,死亡本是一個不可避免的自然規律,誕生與消亡共同構成了一個生命“存在過程”的閉環。但當死亡的威脅遠遠超越了誕生的希望,個體的存在便成為了對於自身生存的“否決”。籠罩在“死亡擱淺”這一近乎絕望的存在下的人類,不得不蜷縮在一個個彼此相隔的地下庇護所中,依靠著僅存的送貨員苟延殘喘。此時的人類雖然還未完全滅絕,卻已“擱淺”在生存的“沙灘”上。

“死亡擱淺”的世界觀設定,在提升故事新奇性的同時,為討論個體生命的生死,乃至一個物種的存亡提供了獨特的視角。但在這個“過於複雜”的世界觀下,小島秀夫卻講述了一個直白且易懂的故事。故事的主角Sam Porter Bridges,作為一名傳奇送貨員,在半被迫的狀態下,開始了橫跨“北美洲大陸”,來連接各個節點城(KNOT cities)和營救美利堅聯眾國(United Cities Of America, UCA)繼任總統Amelie的一人長征。

隨著故事的深入,Sam,以及操控Sam的玩家,不僅會逐步深入瞭解“死亡擱淺”背後的真相,還會因為各種機緣巧合,去接觸那些被擱淺在自己身份中的角色。當Sam穿越一座又一座城市,完成一個又一個訂單的同時,他也與這些角色產生了連接。有些角色最終走向消滅,也有些角色重獲新生。

設定古怪卻又刻畫豐滿的角色是《死亡擱淺》故事的一大亮點。 | 圖片來自網絡

不論玩家是否喜歡《死亡擱淺》的遊戲機制和玩法,相信大多數人都會同意,它的故事是初次遊玩時最引人入勝的部分之一。

從與明星演員陣容相匹配的電影級過場動畫,到對於各種流行文化和通俗科學(科普)的巧妙雜糅與引用,《死亡擱淺》劇情的編排與演出無疑是2010年代遊戲界、乃至流行媒介中獨特的存在之一。但與這個故事既古怪又直白的劇情相對應的,是一個經典又現實的主題。

其實通過小島秀夫親自操刀的《死亡擱淺》預告片,便可一窺他在視覺語言上對於故事情節、情感和主題的駕馭能力。在玩遊戲之前首次觀看預告片,在對遊戲不明所以的同時會充滿期待;而在打通遊戲後再次回顧,則會感嘆於這部短短幾分鐘的視頻對於《死亡擱淺》故事精華的高度提煉。

“死亡擱淺”的現象雖然特殊,但它之於人類,如同地球幾十億年以來無數生命所經歷的大大小小的滅絕事件一樣,既是一場殘酷的擱淺,又是一場註定的洗禮。擱淺在沙灘上的海洋動物,遭受了個體層面的絕望打擊。但在無數因擱淺而走向死亡的生命中,總有幾個特別的個體在擱淺的過程中努力地延續了幾秒生命的長度。當這些零星的“異常”在流逝的歲月中不斷地積累,地球上的生命作為一個整體,便在延續與消亡的掙扎中前進了一點。而隨著生物的不斷進化與適應,人類這一智慧型生物在地球上誕生了。

從發明、使用工具到通過語言交流、記錄,再到建立複雜的社會,人類在“極短”的時間裡,將個體層面的智慧高效地利用、積累,以發展整個物種在地球上的生存模式,最終成為了這個星球上絕對的霸主。如果說人類生理結構上的突破,為其發展提供了基礎,那麼人類個體間高效的交流,則是促成人類文明突飛猛進的催化劑。這種交流的高效性體現在一個更為先進的社會系統。它的運作模式不再僅僅被繁殖行為所主導,人類代間信息傳遞也不再受制於緩慢的基因遺傳和不確定的基因突變。但歸根結底,這個人類所發展的社會系統依舊離不開個體間的連接。

於是,當五次大滅絕都沒能徹底抹去這個星球上的生命後,以人類這一優勢物種為目標,針對個體間連接的第六次滅絕發起了挑戰——“死亡擱淺”誕生了。個體的存在成為了威脅群體的隱患,個體的生存與群體的延續產生了“碰撞”。國家分裂成城市,城市又分裂成一個個獨居者的住所……在虛空湮滅掃除大部分人口的同時,人類內部也因為恐懼與分歧逐漸割裂。最終,在零散的地下避難所裡,僅存的人們選擇沉浸在自己的世界中度過一生。而人類作為一個物種,在“擱淺”的同時,也在逐漸“窒息”。

Sam作為《死亡擱淺》的主角,擁有著多重身份。他是具有肢體接觸恐懼症的患者、無法被BT殺死的遣返者,也是斷絕了與親人和友人聯繫的獨居者。這些看似各異的身份實則包含了一個共性——拒絕與他人產生連接。Sam是這個死亡擱淺時代下人類生存狀態的代表——既在生理上無需他人的陪伴,又在心理上畏懼與他人產生連接。因此,在故事最開始的Sam,根本不在意Bridges試圖建立UCA的“偉大計劃”。即使是勉為其難地答應了Die-hardman的請求,他的根本目的也只是為了解救唯一與自己尚存連接的Amelie。

諷刺的是,當他從東海岸一路向西,歷經千辛萬苦,終於將Amelie從Higgs手中“解救”出來後,才瞭解到“重建美國”這個謊言背後的殘酷真相。從非人道BB實驗的動機,到Clifford Unger對於生者世界的怨恨;從開羅爾網絡的雙重目的,到Amelie和Bridget的兩面一體。當一切真相大白後,Amelie在冥灘上正式對Sam提出了那個一直以來折磨著她的問題,那個最終迫使她做出矛盾舉措的痛苦源泉:當一個曾經迸發出無數閃耀時刻的物種,你所深愛著的物種,要在你的目睹下一點一點自我毀滅,你會怎麼辦?

這既是Amelie對於Sam的終極問題,也是面對逐漸割裂的現實世界,小島秀夫給予玩家的靈魂拷問。猶如當初Die-hardman不得不面對自己深愛的Clifford Unger做出選擇,此時面對Amelie的Sam再次身處一個兩難的境地。究竟是為了自己結識的同伴和勉強連接起來的UCA去終結唯一的牽掛Amelie,還是任由Amelie履行“滅絕體(Extinction Entity,EE)”的使命,和她一起注視地球生命的徹底毀滅?

有趣的是,當遊戲進行到了這裡,小島秀夫收回了玩家對於Sam的控制權,通過虛假的選擇權力呈現了Sam這個角色的意志。Sam既未用“棍棒”去解決Amelie,也未就此放棄,而是將自己化作一股“繩”去連接她。恰恰是這份看起來“毫無意義”的堅持,給予了Amelie即將被EE宿命徹底控制前的最後一點力氣,以自我的意志斷絕了她的冥灘(她自身)與無數生命,以及Sam的連接。小島秀夫通過Sam的選擇,向玩家傳達了一個極為基本卻在逐漸被忽視的思想主題——生命的可貴在於它的生生不息,但這份力量的強大,始於個體與個體之間的連接。

但不可否認的是,這個主題是小島秀夫通過象徵性的手段“強行呈現”給玩家的。為了讓玩家進一步從情感上接受它,小島秀夫還留了一手。

Sam再次通過“連接”的方式延緩了人類的滅絕,代價卻是失去他以為的,在這個世上僅存的一個自己深愛著的“人”。重建美國不過是一種死刑的延後,而自己又再無牽掛。最終,在經過近乎於永恆的“擱淺”後,Sam被同伴從冥灘上救回,然而此刻他的心扉已再度閉合。於是,即使是陪伴了自己一路的BB-28,Sam也淡然地接受了再次報廢它的訂單。

但就是在這最後一單的旅程上,Sam終於回想到自己身為一名“Bridges”的意義,也重新意識到自己與Lou那早已無法被割捨的連接。當他感激地望向被“遣返”的Lou(Louise)時,他終於掙脫出自己的“擱淺”。這一刻,小島秀夫將“連接生命”的主題拉回到了Sam和Lou這兩個玩家從遊戲開始一直相處到最後的核心角色。

“Living is no different from being dead if you’re all alone.”—Amelie | 作者遊戲過程截圖

當生命中再無他人時,活著也彷彿死去。但當你還心懷牽掛時,掙扎在生死之間也充滿了價值。

模擬“送貨”——打破開放世界的固有結界

如果說一個遊戲的敘事劇情是決定其外在輪廓的“肌肉”,那麼遊戲的核心玩法則是支撐起這些“肌肉”的“骨骼”。《死亡擱淺》新穎的故事雖已在眾多IP化的3A遊戲中脫穎而出,但真正使它與其他大規模製作區分開來的則是它對於開放世界遊戲模式的另類探索。

相比於線性遊戲的單一體驗流程,開放世界遊戲通過引入一個沙盒式的遊戲世界,在保留主線劇情的基礎上在這個世界中插入在更多具有一定流程自由度的支線任務,從而在提升遊戲內容豐富度的同時弱化了主線關卡和支線關卡的區分度。這樣的設計不僅可以增強遊戲的沉浸感,還可以將遊戲節奏的控制權部分歸還給玩家。

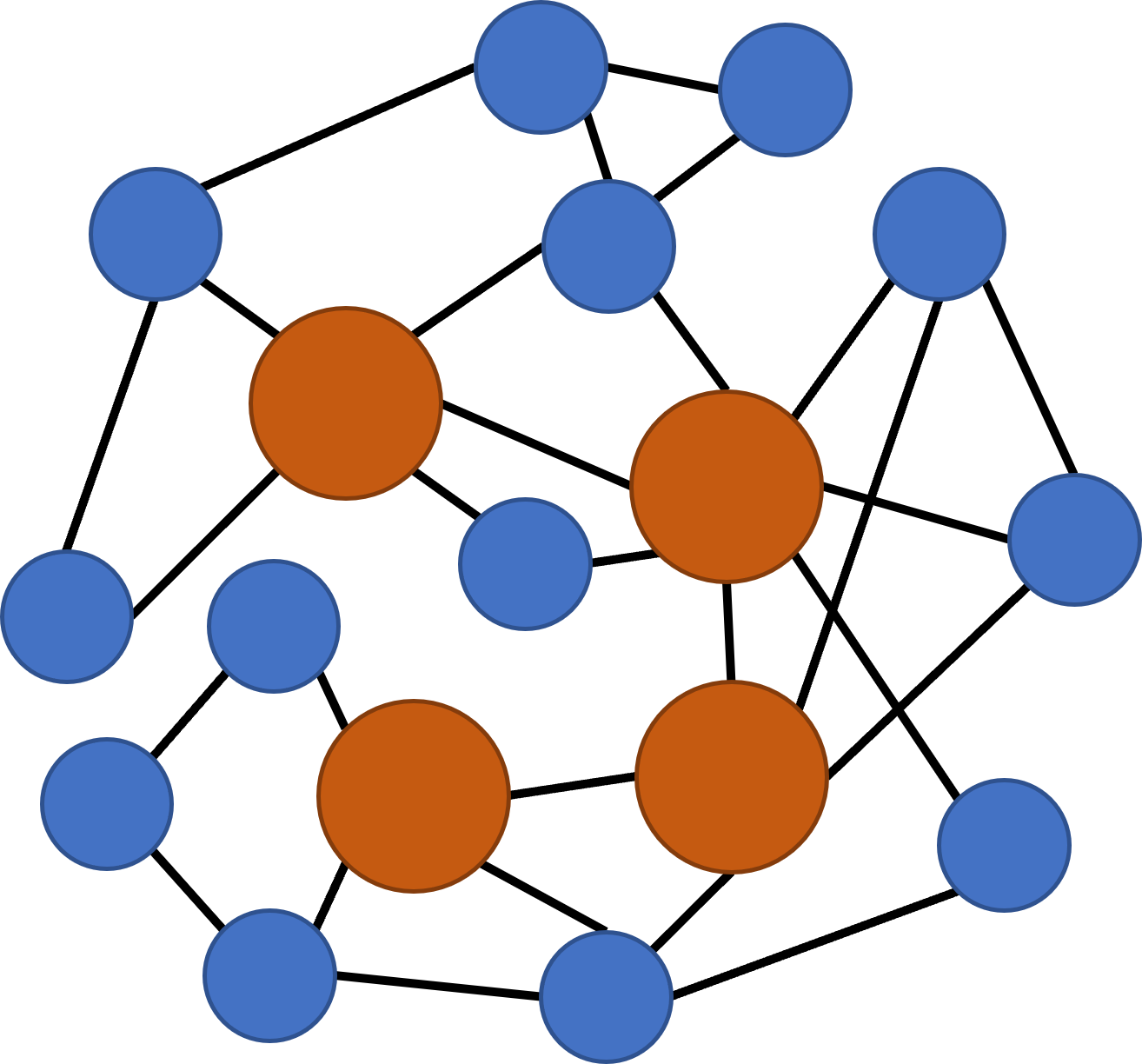

但開放世界遊戲提供的優勢並不是沒有代價的。且不論引入更多支線任務導致的額外設計成本,開放世界遊戲基於地圖的關卡導航模式本身就會導致遊戲效率和自由度之間的矛盾。如果將由彼此關聯的關卡抽象為由線段(edges)相連的節點(nodes),那麼遊戲流程便可被還原成圖論中的一個圖(graph)。玩家需要找到一個優化的流程(路徑),才能在體驗各個關卡(遍歷節點)的過程中,免去花費不必要的時間和精力在非關卡內容的體驗上。這個優化問題近似於一個含限制條件的哈密頓路徑問題(Hamiltonian path problem)[1]。確切地說,越是豐富的遊戲內容(越多的節點),雖然帶來了越高的遊戲自由度(越多的線段),但玩家也越難以找到一個高效的遊玩流程。

為此,一些開放世界遊戲選擇在地圖上加入一些實時的互動元素以增添玩家來往於不同關卡地點之間時遊戲的趣味性,但它們往往容易打破主線劇情的流暢性,甚至影響遊戲的節奏。而如今絕大多數開放世界遊戲都會配備的傳送(Fast Travel)功能,雖然可以大幅縮減來往於關卡的時間,但從根本上違背了開放世界本應強調沉浸感的設計原則。

將開放世界遊戲中的關卡地點抽象為由線段(流程路徑)相連的節點,遊戲的流程便可以被映射成數學中的圖(graph)。具體而言,圖中橙色的圓圈(節點)為主線劇情相關的關卡,而藍色的圓圈(節點)則為支線劇情相關的關卡。

開放世界模式導致的遊戲體驗矛盾性在某種程度上可以說促成了3A級別開放世界遊戲設計與體驗之間的惡性循環。為了防止“非關卡遊玩”對於遊戲吸引力的影響,製作商開始在遊戲中引入更密集的支線任務和更龐大的地圖,但完成的作品卻難以讓一般玩家持續投入足夠的精力和時間去體驗所有關卡。另一方面,逐漸膨脹的遊戲體積也在加重遊戲開發的負擔。發售日補丁(Day 0 patch)和後續可下載內容(DLC)雖然在某種程度上可以減輕或轉移這種負擔,但近幾年來各種有關遊戲開發團隊超負荷趕工的新聞還是層出不窮。諷刺的是,很多這樣的新聞恰恰來自推出3A級別開放世界遊戲的大體量遊戲工作室[2]。

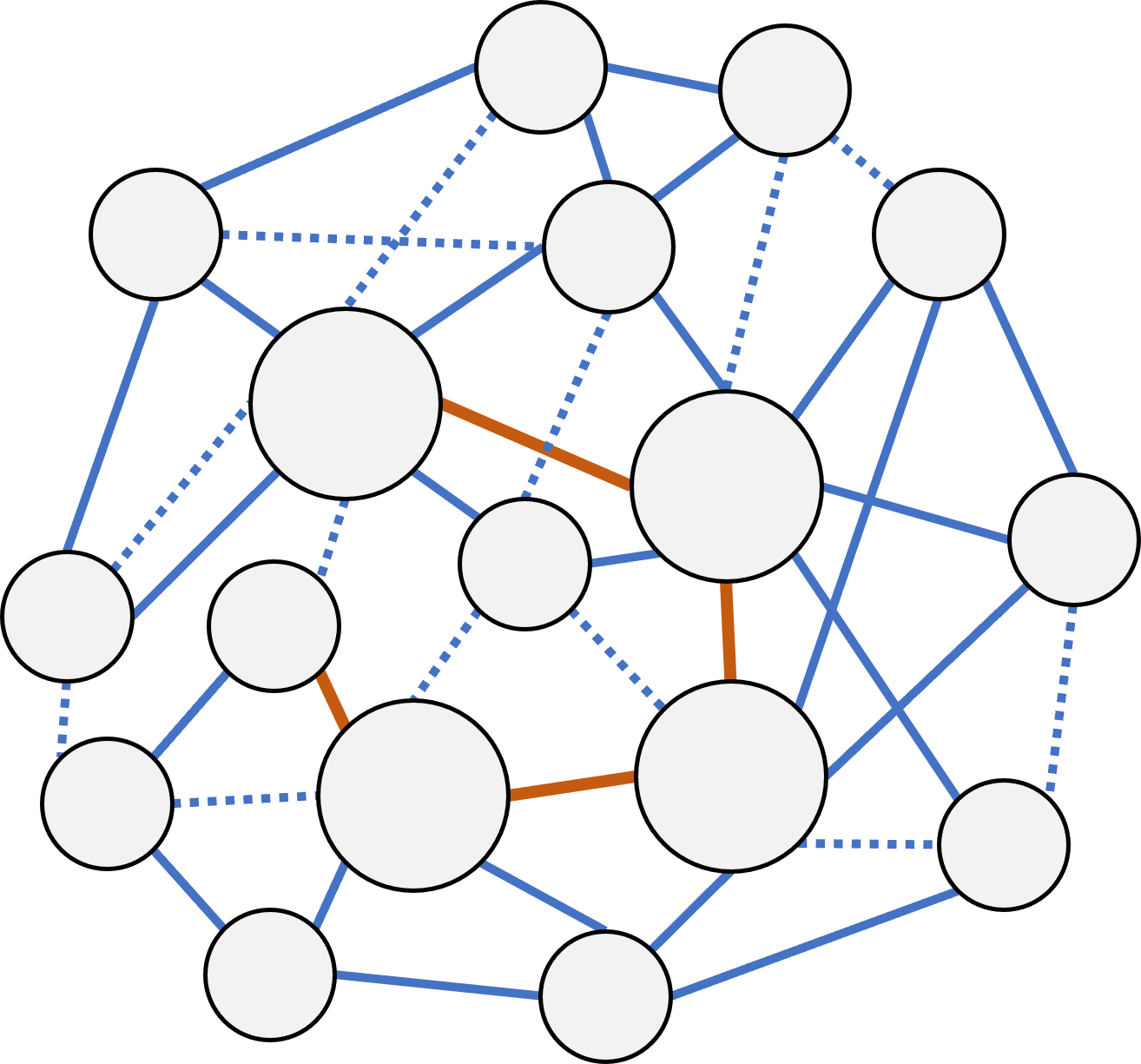

那麼有無一種設計思路,在保留開放世界沉浸感和自由度的同時,又能解決遊戲體驗的效率問題呢?小島工作室的解決方案恰恰來自被一些玩家戲稱為“行走模擬器”的《死亡擱淺》。當遊戲的關卡設計不再圍繞地圖上的某個地點,而是直接成為了不同區域之間的遷移過程時,代表遊戲體驗流程的圖看似沒變,但節點和線段的意義卻發生了調換——線段成為玩家體驗的關卡,而節點卻成了連接關卡的“過渡區”。

當“區間活動”取代“區內活動”,遊戲流程對應的圖看似沒變,但遊戲的關卡體驗則由“節點”轉移到了“線段”(圓圈的顏色被轉移到了線段上)。隨著節點數目的增加,線段數的增長率至少為線性增長。因此,隨著遊戲地圖面積(假設近似正比於地點數)的增加,玩家在關卡上的相對體驗時間反而會增加。並且在維持地圖面積的基礎上,還可以通過增加各節點之間的連接路徑(圖中藍色虛線,即深入精細化地圖設計),在保持遊戲體驗一致性的前提下提升遊戲內容的豐富度。

這個微妙的設計變化對於開放世界遊戲的體驗帶來了巨大的影響。關卡的設計和平衡被統一成了地圖整體的設計,關卡體驗的時間佔比也不會隨著遊戲規模的增加而下降。玩家在享受開放世界帶來的自由的同時,也不必再擔心在非關卡環節上“浪費”時間和精力。而對於遊戲工作室而言,由於各個區域的利用率大大提升,在開發遊戲的過程中不必過於追求地圖的廣度。它們可以將精力投入到挖掘地圖設計的精度和深度上以提升關卡的質量,並同時進一步提升遊戲的沉浸感。

當然,將“區內活動”替換為“區間活動”的玩法雖然可以解決開放世界遊戲關卡體驗效率的問題,但這種設計思路也使得遊戲的趣味性和地圖設計產生了緊密的聯繫。在認識到這個關鍵點後,《死亡擱淺》眾多的諸多設計安排就顯得清晰明朗起來。

一方面,不論是形態各異的地貌,還是不同勢力(BT、米爾人、恐怖分子等)的領地,這些物理環境要素都是為了增加遊戲地圖的多樣度。此外,變化無常的天氣系統在時間維度上增加了關卡的動態性,即使是同樣的路線,在不同時間點的體驗也可能有所差異。另一方面,玩家在(操控Sam)穿越地區時需要不斷平衡和注意的各種指標,以及根據路線規劃需要配置的各種裝備,則是進一步豐富玩家與環境(關卡)的互動模式。

《死亡擱淺》表面上提供的是 “模擬送貨”的體驗,實則提供的是結合了潛行、對戰、競速等微操作(micromanagement)元素,和資源分配、路線規劃、設施建造等宏操作(macromanagement)元素的“模擬連接”遊戲。這些設計並非徒增“遊戲時間”的粗暴填充,而是經過精巧設計後彼此關聯、與“連接節點城”這一遊戲主軸有機結合的遊戲機制。儘管每次任務的最終目的地依舊是地圖上的某個地點,但玩家的精力卻主要花費在“連接”地點的關卡體驗中,各個地點內的體驗反而成為了關卡結束後的休閒時刻和挑戰關卡前的準備環節。

《死亡擱淺》中涉及Clifford Unger劇情的槍戰關卡,在某種程度上是對於傳統開放世界遊戲以單獨地點為中心的關卡設計的一定保留。這就導致它們與遊戲剩餘部分相比反而顯得有些“格格不入”。但從敘事的角度出發,Clifford Unger作為“連接”的“負面教材”,這樣的安排又顯得恰如其分。 | 圖片來自網絡

那麼,《死亡擱淺》這種“模擬連接”的遊戲機制是否“好玩”呢?標準答案雖然依舊是“仁者見仁,智者見智”,但上述分析卻可以提供一個針對玩家類別更明確的推薦判斷。如果一個玩家不喜好依賴實時操作、但無及時給予獎勵的反饋機制的玩法(例如競速類遊戲的玩法),或在心理上排斥以非戰鬥模式為主的動作冒險遊戲(action-adventure game)設計,那麼《死亡擱淺》的“骨架”對於他來說就是“畸形”的。相反,如果有玩家不僅不排斥這些元素,更享受在多種遊戲機制和反饋下不斷隨機應變的互動模式,那麼我相信,他們也能在體驗遊戲的過程中感同身受地理解何為“送貨依賴綜合徵”。

“點贊”社交——用孤獨協助戰勝孤獨

如果說創新的開放世界玩法和獨特的遊戲敘事分別構成了《死亡擱淺》的“骨”與“肉”,那麼連接兩者,從而賦予《死亡擱淺》生機的“血液”便是它的社交系統。《死亡擱淺》核心上依舊是一款單機遊戲,這意味著它的遊戲流程可以在不依賴於網絡和其他玩家的前提下完成。但類似於一些帶有社交屬性的“單機遊戲”,《死亡擱淺》通過“異步聯機”的方式實現了有限的網絡互動——玩家通過遊戲中的特定機制進行非實時的互動。

只要連上游戲的服務器,你就能在翻山越嶺的過程中看到別的玩家留下的足跡,使用別人建造的設施,甚至在Boss戰中不斷得到與你產生“羈絆(Bridge Link)”的玩家給予的鼓勵和裝備支援。但儘管如此,從始至終,你依舊無法實時地與任何其他玩家直接操控的虛擬形象產生互動。更進一步,你與他們唯一的互動方式,便是通過“點贊”對他們在你的世界裡“投影”表示感激。

《死亡擱淺》通過極為“苛刻”的社交系統,將玩家之間的互動模式限制為帶有距離感、但包含正向情緒的互助模式。由此,《死亡擱淺》孤獨的遊戲世界中唯一的“社交元素”便與“連接生命”的主題產生了正向的關聯。

沒錯,儘管強調“連接”,《死亡擱淺》本質上仍是一款充滿“孤獨”的遊戲。連接彼此是擺脫孤獨的終點,但在達到這個終點前,在從“點(knot)”到“線(thread)”的過程中,一個人卻要承受同樣強烈、若非更加強烈的孤獨。不論是突破自己的屏障,還是突破他人的隔閡,對於那些曾經由於各種原因而選擇孤獨的人們來說,連接彼此的過程,意味著首先拋棄自己已經習慣的那份孤獨,在實現一個“虛無縹緲”的希望前承受新的孤獨。每當Sam從自己的私人休息室邁向充滿各種危險和威脅的外界時,玩家便在遊戲中再一次體驗這種感覺。

“It’s so hard to form connections when you can’t shake hands ...”——Higgs | 圖片來自網絡

而《死亡擱淺》的社交系統,則是小島秀夫幫助玩家“走向外界”的一份助推力。當你因為各種原因陷入絕境,但依靠著其他玩家留下的“痕跡”化解危機時,雖然你沒能親眼見到那位玩家,但你能清楚地意識到——曾經有一個人經過這裡,他很可能經歷了和我一樣的痛苦和掙扎,但正是因為他的存在和行動,我才能在這個孤身一人的道路上再前進一點。

這一刻,他的孤獨幫助你戰勝了你的孤獨,儘管你可能永遠都不會在現實世界中遇見他。當你毫不猶豫地給那位“陌生的朋友”點贊時,你傳達的是對於他最真摯的感激,儘管這是你們之間唯一的“交流方式”。

《死亡擱淺》的社交系統看似充滿侷限,但它卻在其獨特的虛擬世界裡實現了很多現實世界中的社交平臺難以實現的目標——還原“人與人”的連接。傳統社交平臺在信息層面連接個體的同時,也簡化了人與人之間的溝通模式。這份簡化降低了人與人之間的交流成本,但也弱化了人與人之間的珍視程度。當你逐漸開始忘卻社交賬號背後可能是一個個鮮活的人,一個個擁有自己的生活、自己的情感、以及變化心理的人時,你和他們之間的連接就會逐漸變得片面、單薄、甚至扭曲。人肉搜索、惡意舉報、人身攻擊、網絡霸凌等存在於社交網絡中的現象,便是被“簡單連接”起來的人們在自我墮落中做出的極端行為。

但反觀《死亡擱淺》,一個基於“點贊”的“離線”社交,卻能讓玩家在足不出戶的情況下透過屏幕感受到來自網絡另一端的一個人類的存在與支援。每一次互動,不是沉溺於便利的權力放縱,而是重申感恩的人文關懷。漸漸地,雖然玩家沒有離開自己的房間,Sam在絕大多數情況下依然只有BB相隨,但玩家卻能感受到這份孤獨之外的一陣陣溫暖,一陣陣由《死亡擱淺》相連的生命帶來的溫暖。

作為一款系統、玩法與主題三者緊密相扣的遊戲,《死亡擱淺》實現了遊戲難度和遊戲體驗度的正相關。遊戲的難度設置得越高,玩家越能沉浸到遊戲中,感受小島秀夫所強調的“生命和連接”的可貴。 | 經處理的作者遊戲過程截圖

死亡擱淺與“擱淺式體驗”

埃及人認為人類由兩種元素組成:‘赫’和‘卡’。分別代表肉身和靈魂。

——Heartman,《死亡擱淺》

肉、骨、血三者共同組成了一個人的軀體。而以上針對敘事劇情、核心玩法,以及社交系統的分析,則可被看作是對於《死亡擱淺》的 “赫”的解構。但形成如此形態的“赫”的原因又是什麼?在給予《死亡擱淺》一個最終評價前,還有這最後一個問題需要回答。而它的答案,也許就來自於《死亡擱淺》那獨特的“卡”——一個試圖突破主流電子遊戲體驗界限的作品之魂。

電子遊戲(video game)的起源,“僅僅”是一種基於電子輸入設備和圖像顯示的互動娛樂體驗。但就像“娛樂”的內涵隨著時代的演變而逐漸超越“愉悅而有趣”這樣單純的範疇,電子遊戲能夠帶來的“娛樂體驗”也越發多樣。

遊戲作為一種兼具包容性和延展性的媒介,在發展的過程中不斷與其他藝術形式產生連接,最終給玩家帶來了“愉悅而有趣”以外更豐富的情感和認知體驗。從針鋒相對的競技體驗,到令人回味的敘事體驗,再到發人深省的哲思體驗……每一種新體驗的誕生,便是遊戲作為一種藝術表達的再進化。但要達到這種效果,創作者往往要平衡、甚至擺脫遊戲在商業運作下產品性對於作品性的控制,使遊戲的創作儘可能獨立於商業和資本市場的影響。

在很大程度上,《死亡擱淺》是小島秀夫基於自身在遊戲和電影藝術方面的積澱,通過3A遊戲的水準對於遊戲體驗邊界一次探索,即一款屬於他和他的團隊的“3A獨立遊戲”。《死亡擱淺》的野心不僅在於為玩家講述一個小島秀夫創造的故事,更在於通過高規格的製作,給玩家帶來一種過往3A遊戲,或者更準確地說,開往世界遊戲未曾提供過的嶄新的“娛樂體驗”。

這種體驗從頭到尾的設計是基於一種與主流商業市場“背道而馳”的思維導向。作為一款(準)動作遊戲,《死亡擱淺》反對暴力與殺戮等常見於該類遊戲中的要素,反而去歌頌生命的可貴。作為一款強調“連接”的遊戲,《死亡擱淺》又限制了玩家在遊戲中的連接方式——從玩家與NPC之間帶有距離感的電子郵件和全息影像溝通,到玩家之間基於互幫互助的“點贊社交”。但當拋離主流3A大作建立起的“固有體驗標準”,再投入這個充滿死亡卻猶存生機的世界中後,玩家卻能在沉浸其中的同時,去感受那些介於“痛苦”與“激動”之間、“絕望”與“希望”之間,以及“孤獨”與“連接”之間的一個個“疊加態”。這些經歷,最終構成了一種獨特且難以被其他遊戲復現的體驗,一種不侷限於“愉悅而有趣”的體驗,一種由《死亡擱淺》所拓展的新體驗——“擱淺式體驗”。

好巧不巧的是,一種全新的遊戲體驗,有時卻要比我們預想得更貼近現實。因此,體驗遊戲,又何嘗不是豐富人生? | 圖片來自網絡

結?

回首《死亡擱淺》的發售初期,來自媒體和玩家群體的反響彷彿人們試圖“登陸”這種新式體驗時的“群體擱淺”。這種“擱淺”,對於有些人是期待後的幻滅,對於有些人則是掙扎後的新生。但不論如何,這是屬於每個與小島秀夫通過《死亡擱淺》連接起來的人的一個私密體驗。《死亡擱淺》的出現為電子遊戲的世界打開了一片新的疆域,但那裡究竟是新的“好望角”,還是另一個無人之境,取決於“擱淺式體驗”的親歷者,以及決定縱身一躍的開拓者。

而隨著時間的流逝,我們看到的是,令人近乎絕望的“擱淺”,也在慢慢孕育新的活力。

“該不該連接”的問題,也許只有連接了以後才知道答案。 | 截取自小島工作室新作“DS2”的首支預告片

參考

[1] Wikipedia:Hamiltonian path problem

[2] Wikipedia:Crunch (video games)