如果一條遊戲規則是“只有讚美陌生人才能前進”,你會照做嗎?

在倫敦泰晤士河畔的人行道上貼著幾條綵線,連接起一個個圓圈,上面寫著想前進就必須遵守的“條件”。根據指示,有時候你只需要小聲哼歌或者鼓掌,有時候卻要對陌生人招手。

這是藝術家兼實驗遊戲設計師組合 Helen Kwok 和 Chaud Torpark 的“街頭膠帶遊戲”《彩虹橋》(Rainbow Paths),每個圓圈距離 1.5 米。最初這遊戲沒有名字,他們的目的只是在疫情期間提醒人們注意保持安全距離。

圖片來源:https://rainbowpaths.games/

Compliment a stranger!

《彩虹橋》的文字說明。

在薩默塞特府外的《彩虹橋》,第一眼還以為是跳房子。

Compliment a stranger!

《彩虹橋》的文字說明。

在薩默塞特府外的《彩虹橋》,第一眼還以為是跳房子。

Compliment a stranger!

1 / 3

我無意中和朋友誤入了這個公共遊戲,還好死不死地選擇了靠近坡道的一側。在這條路徑上,所有圓圈指示都需要和陌生人互動。抽到“讚美陌生人”的時候,我慶幸自己不是社恐,猶豫了 2 分鐘居然真的逮著路人說:“你今天看上去真棒!”——結果不錯,對方微笑著點頭道謝。抽到“向陌生人揮手”後,有一位坐在旁邊喝咖啡的女士及時回應了我,不過她可能已經見怪不怪這種倒黴蛋了。

《彩虹橋》位於薩默塞特府(Somerset House)室外,往左走幾步能抵達泰晤士河,而右邊一牆之隔就是倫敦實驗遊戲展 NOW PLAY THIS 的試玩大廳和正門入口。

穿著紫色 T 恤的工作人員掃碼後就發行了,順手塞來了紫色的地圖小冊子。大廳裡散佈著十多臺顯示器,但人沒有想象中多,排隊也就需要等兩三人。這個熱度倒也正常。這週五是英國公共假期,整個活動週期也已進入倒計時,會在 4 月 9 日正式落幕。

實驗遊戲展 NOW PLAY THIS 始於 2015 年,最早由一群關心遊戲和社會實踐的藝術家發起,今年已是第九屆,並且併入了倫敦遊戲節(London Games Festival)的議程,這也是我決定來看看的原因。今年的主題是“愛”。

提到“實驗遊戲”,我想大多數人都會想到一連串關鍵詞:學生、藝術、獨立、先鋒、哲學……總之,這玩意兒確實離普通遊戲玩家有段距離,有的甚至不是遊戲,只是可以互動而已,也無法衡量商業價值。

出發!

這樣的展覽還是很有趣的。來都來了,我就簡單寫寫見聞。

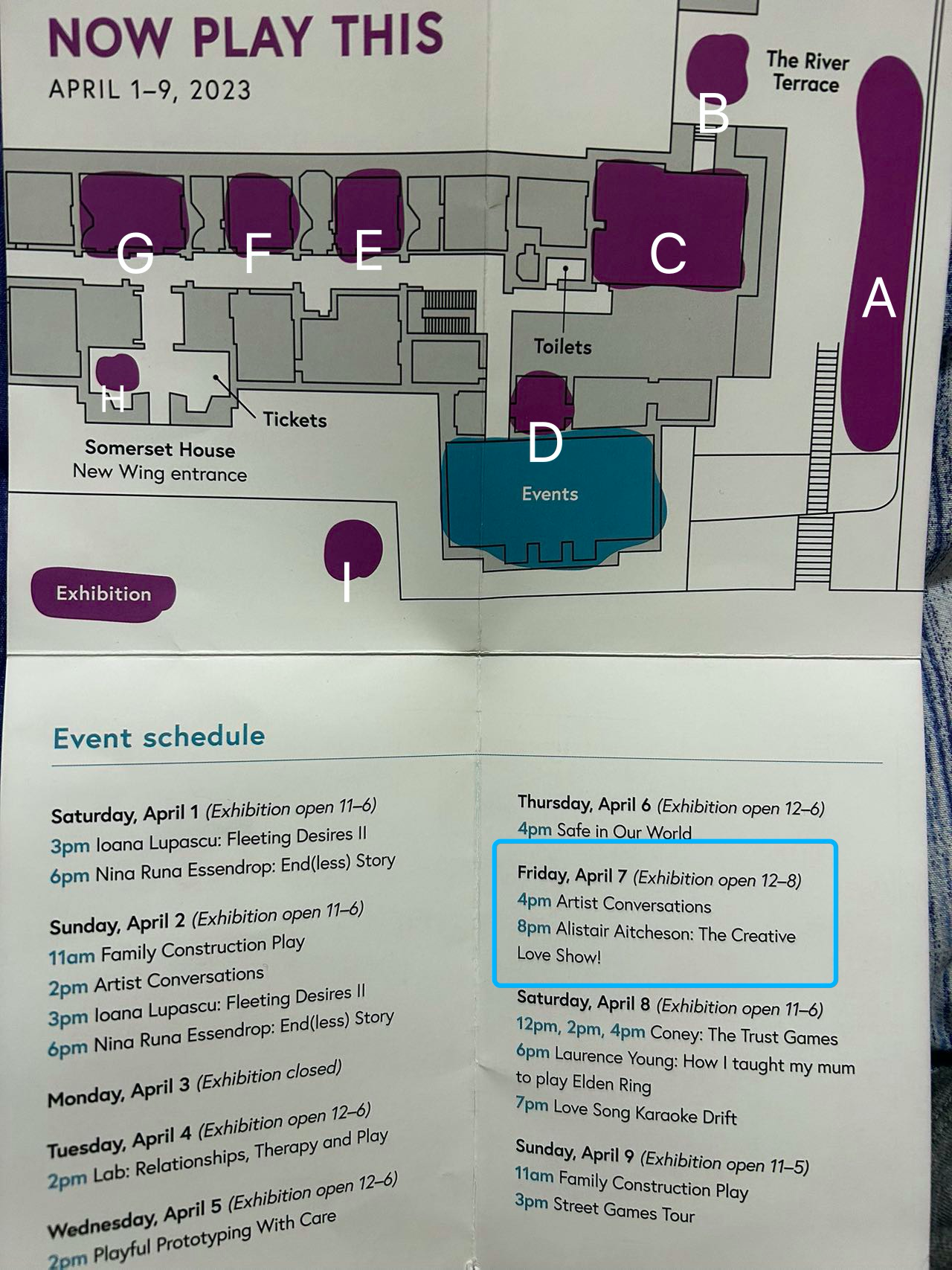

如下是一份簡易修改後的地圖,我的大致觀光順序和字母表相同。

因為本文篇幅有限,我大概會挑揀感興趣的說。

- A:室外街頭遊戲《彩虹橋》,沿著彩虹貼紙、遵守指示,走到終點。

- B:公共遊戲《Triangulate》,需要三個及以上玩家,大家擠在地面上畫出的圓圈裡,保持平衡,每個人都提出需求,遊戲的目標讓每個人的需求都得到滿足,能在狹窄空間裡共存。

- C:上文提及的入口,試玩大廳。大部分電子遊戲和桌遊項目都在這裡展出。

- D:紫色部分是 VR 試玩,綠色部分是個堆了很多懶人沙發的大廳,每天這裡都有人辦講座。

- E:這房間專門展示丹麥遊戲社群 Lyst 的歷史和過往活動,他們把藝術家和開發者聚在一起,討論和開發能表達愛和浪漫關係的遊戲。

- F:美國卡內基·梅隆大學藝術副教授 Angela Washko 的個人展間,展示了《Mother, Player》和《The Game: The Game》兩個遊戲。

- G:我去的時候正在播出紀錄片,說的是在 R 星《荒野大鏢客》在線組隊探索世界邊界線的一群玩家。

- H:非常讓我驚喜的一個實驗裝置,名字叫《Anonymous Animal》。

- I:我們要離場的時候才發現這路燈也是個裝置,因為去的是下午場,沒看到亮起來,據說閃動頻率是摩斯電碼,需要人為解碼,每天都會變內容。

怎麼“已發售”都混進來了!

試玩大廳進門的角落《Sayonara Wild Hearts》這遊戲霸佔了一整個大電視;只是看畫面就會覺得美術、打擊感完成度很高,和其他“實驗性”很強的遊戲不太一樣。因為插入不了視頻,我到時候看看哪裡可以發。

沒錯,這確實是商業遊戲。Sayonara Wild Heart 發行於 2019 年底,目前在 Steam 有 6000 多條好評。現場展示的 demo 有 30 關,第一關有配音、劇情和開場動畫,玩家操控人物騎著機車馳騁在跑道上,如果碰到障礙物就掛了。

我在展區內的時候一直有人在排隊,同伴也去玩了。確實玩得很開心,在最後一關不斷被天上砸下來的異物弄死。

但很可惜,既然是實驗遊戲展,這又是個騎車高速“動次打次”的音遊,還要大家老老實實戴著耳機坐著玩有點無聊。如果能弄輛真的動感單車(做夢暢想一下開發者和老任或者美國賣高價健身器材的公司 Peloton 合作),來套體感操控,說不定會更有趣。

看過多少人類的畫,AI 才能懂愛?

圖片來源:Twitter@Michael French

試玩大廳大致分為三部分:電子遊戲試玩、桌遊試玩和小展廳。我們穿過有很多家庭的桌遊區,就會進入小展廳,這裡主辦方單獨劃給了一個叫 Deviation Game 的計劃,由日本交互設計師木原共和倫敦實驗設計工作室 Playfool 合作創作,3 月剛在東京展出過。

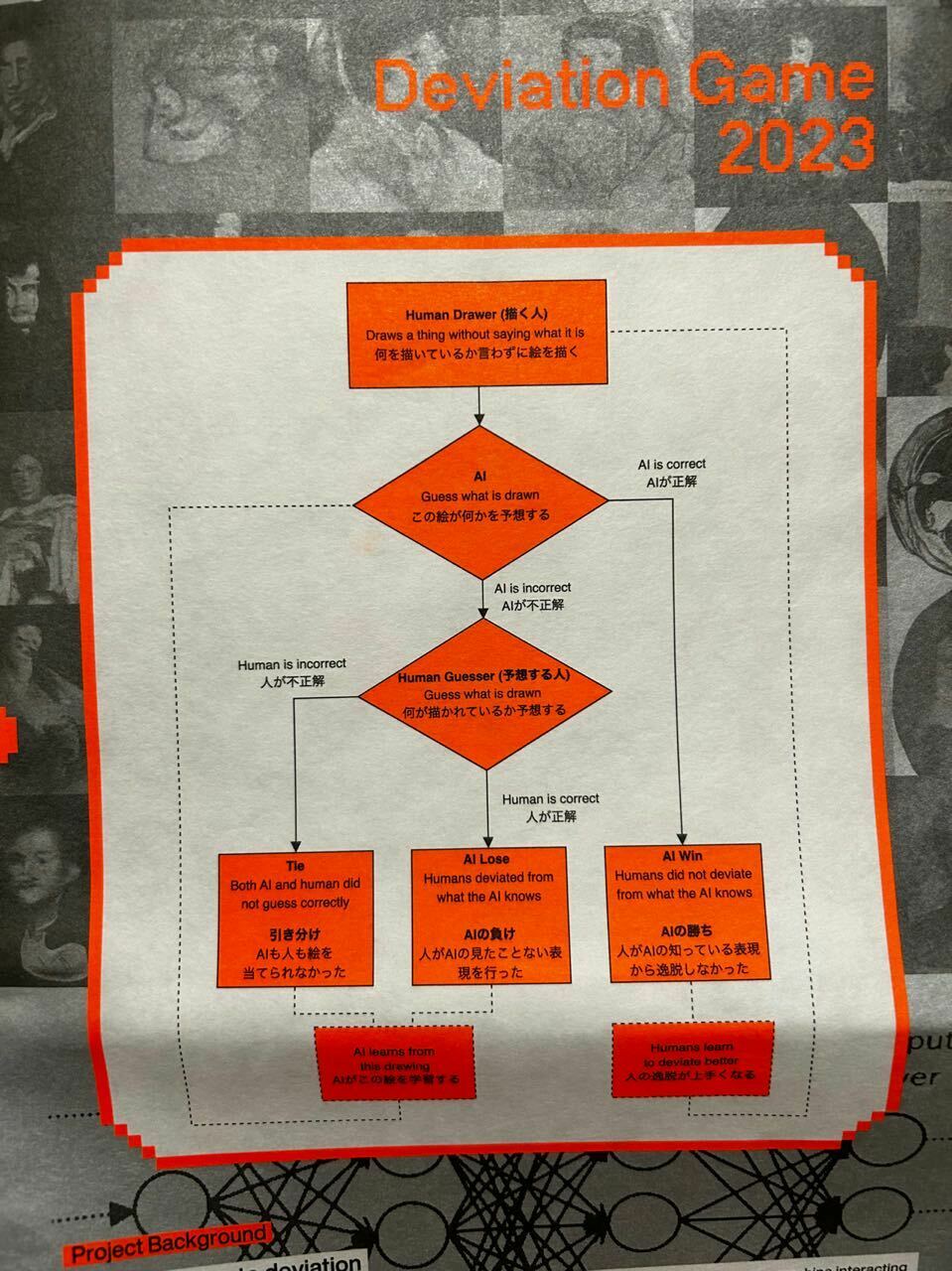

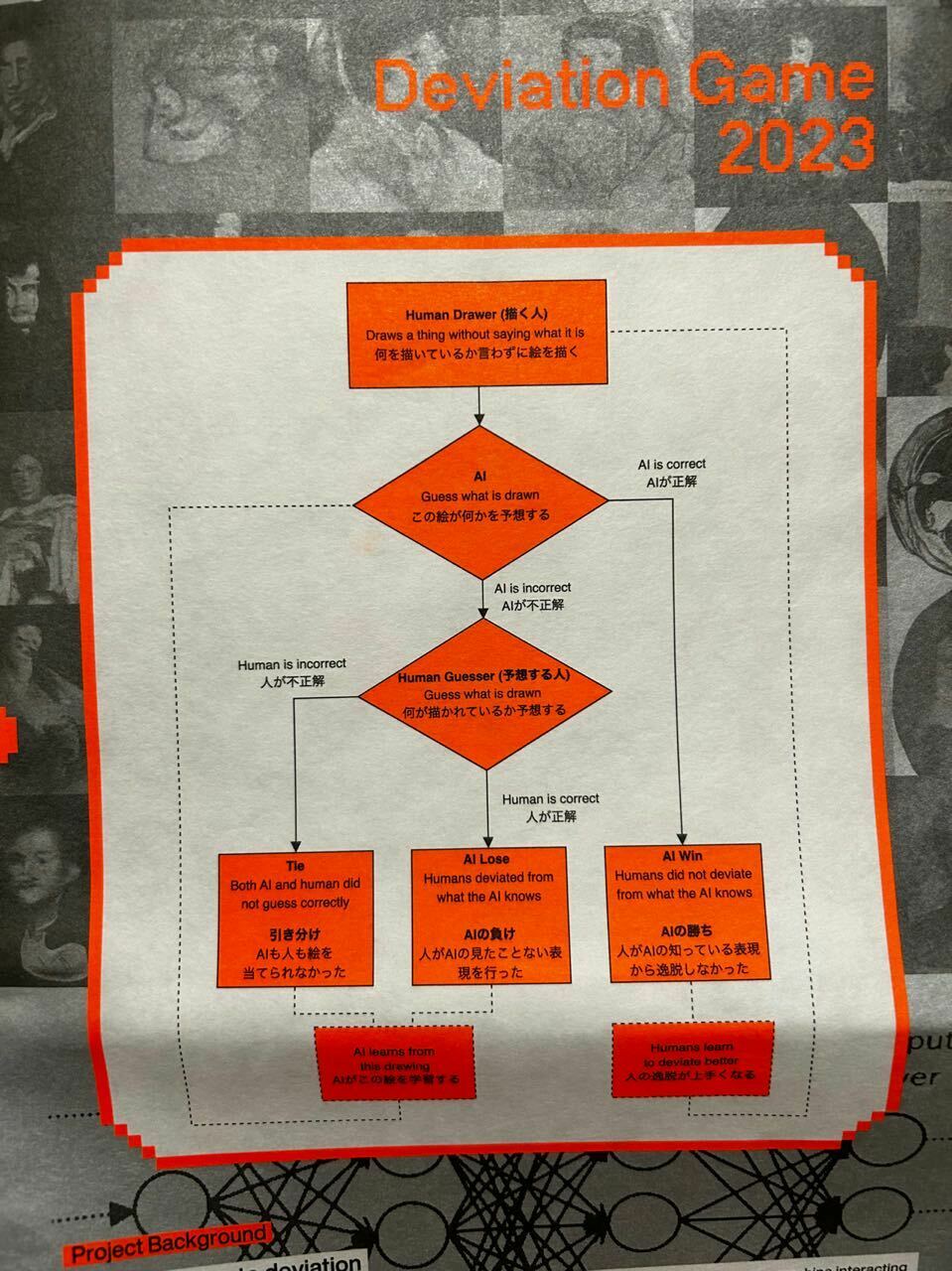

如果你玩過“你畫我猜”,估計不難理解這個計劃在做什麼。但是 Deviation Game 的陪玩對象不是人類,而是 AI。這個遊戲從 2022 年 6 月開始,是基於 OpenAI 在 2021 年發佈的圖片分類模型 CLIP 開發的。

目前,Deviation Game 有兩種模式。

- 你畫我猜(多人模式):人類來畫,再交給 AI 識別,但是我方勝利條件是“別被 AI 猜到你畫了什麼”。

- 概念生成(單人模式):這是人與 AI 的共創模式,會有一個主題,人類玩家需要畫出自己的理解,並讓 AI 說出正確答案。為了增加難度,遊戲會設置“禁詞列表”,舉個例子,當主題是“愛”的時候,不能畫愛心符號和擁抱動作。

老實說,這也是我最喜歡的現場裝置。1950 年,人們用圖靈測試來提驗證機器是否能思考,但 Deviation Game 的開發者們認為如今應該是 AI 和人類互相學習的時代。

在遊戲裡,人類不斷挑戰 AI 數據庫的邊界,而 AI 也能超越出人類想象力的知識。整個過程叫作 Deviation,意思就是偏離、越軌——可能翻成“越獄”更合適。每一局遊戲結束,無論勝負,AI 和人類都能學到一點東西,變得更瞭解對方,甚至更接近彼此。

開發者認為 AI 使用的數據都來自第一世界,是偏頗的。

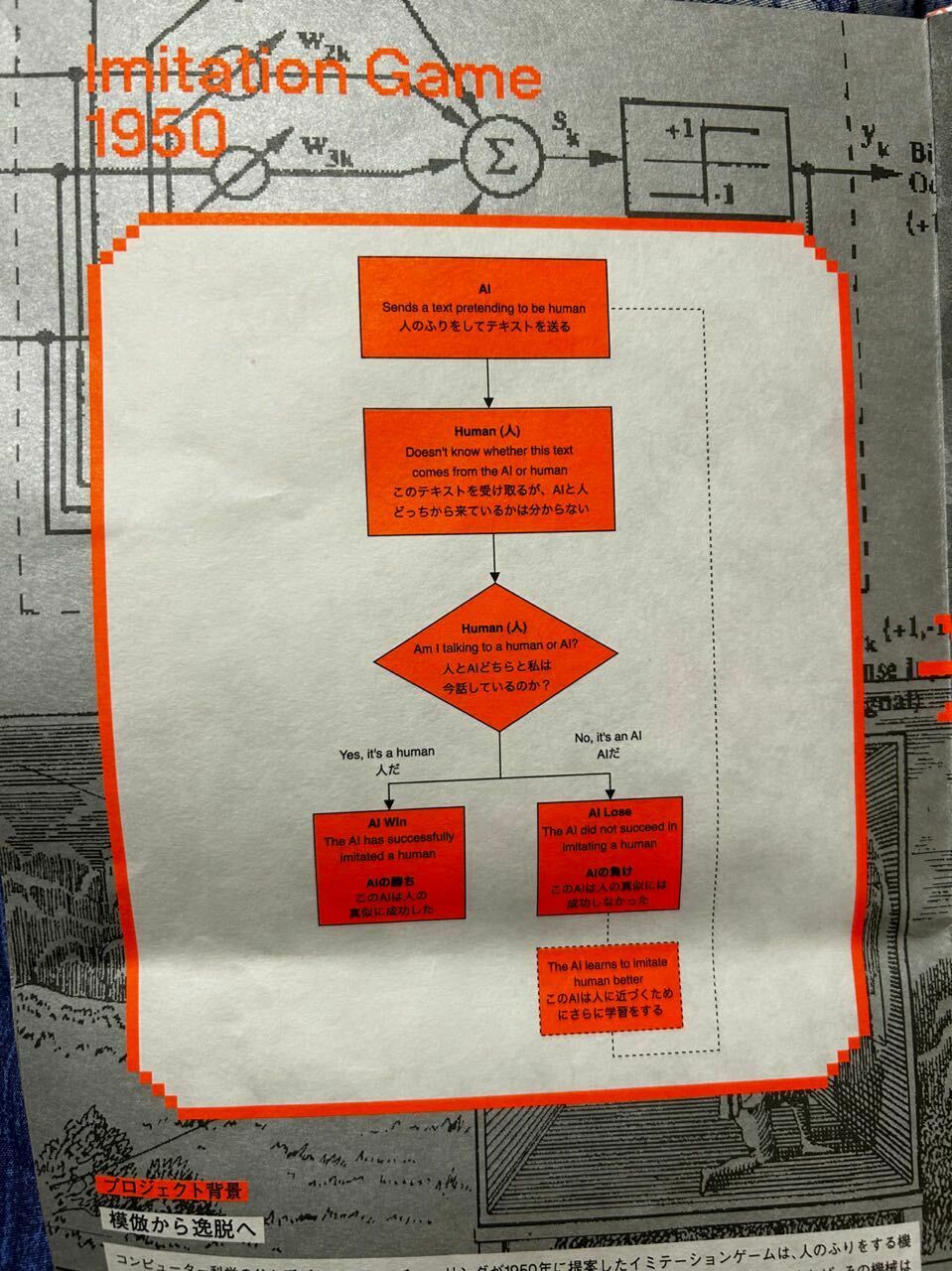

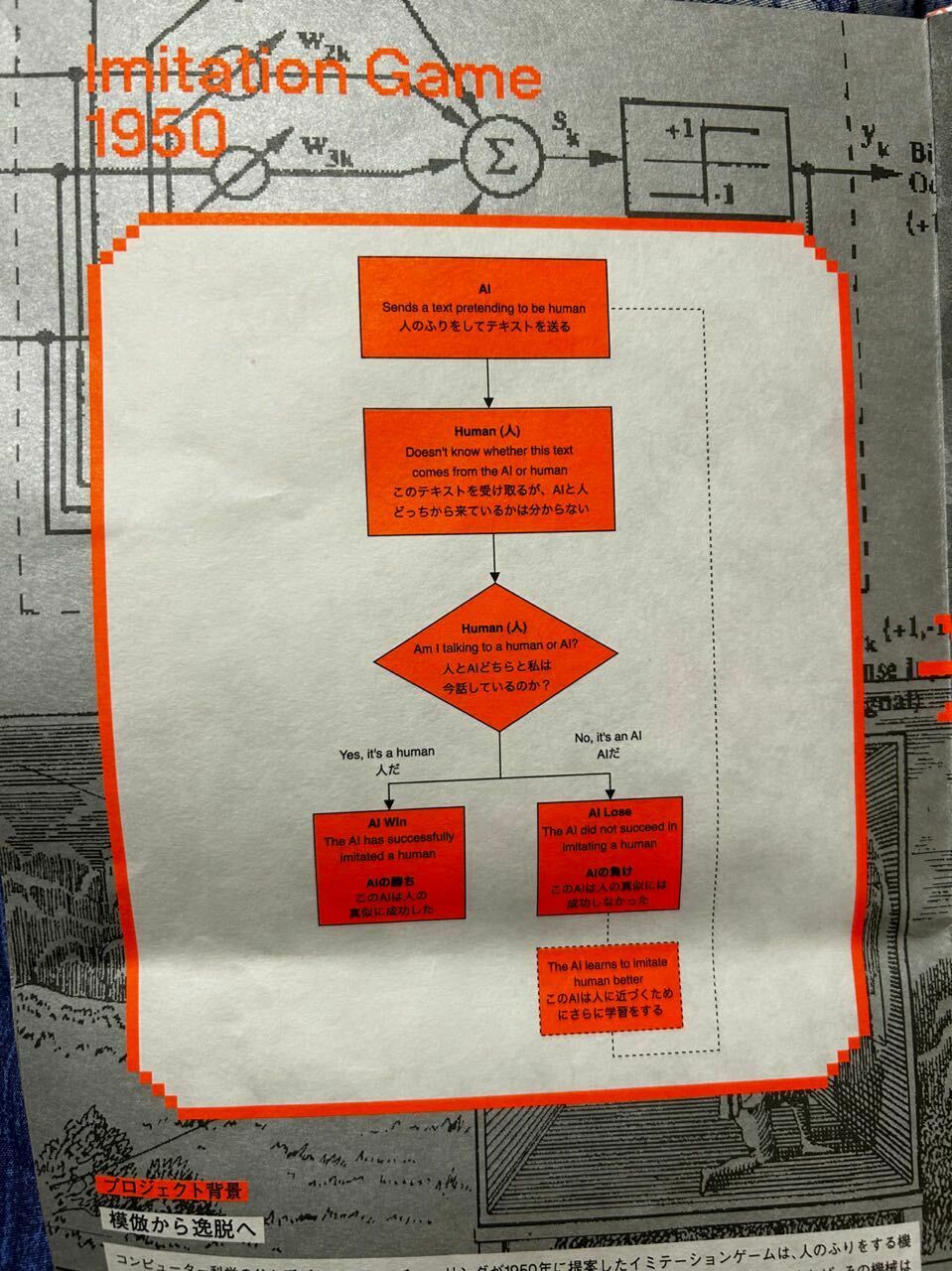

圖靈的《模仿遊戲》流程圖。

Deviation Game 的流程圖。

開發者認為 AI 使用的數據都來自第一世界,是偏頗的。

圖靈的《模仿遊戲》流程圖。

Deviation Game 的流程圖。

開發者認為 AI 使用的數據都來自第一世界,是偏頗的。

1 / 3

我和在場的開發者之一 Daniel Coppen 聊了聊。他是設計師,我是商務,誰都不是搞技術的,當然也不會自討沒趣。之前我在投資行業做過一段市場,離 generative AI 初創比較近,截至目前,我個人對面向消費者(To C)的生成式 AI 大致判斷是:1. 賦予沒有創作能力的人以創作能力,2. 提高現有創作者的效率。而這兩種人都需要學習“AI 的語言”,比如說能讓 chatGPT 結果準確度更高的自然語言。

我本身也很喜歡這個遊戲(不止是因為畫畫技術很爛)。如果“你畫我猜”裡能內置 AI,感覺能顛覆現有的規則。之前看到過一個內嵌 chatGPT 的審訊遊戲,人類拷問 AI,有那味兒了。還有雙人推理遊戲《安緹阿:猩紅海岸》,單人模式是和 AI 一起玩,但看評論說 AI 很不靈活,所以一直被我丟在庫裡落灰。

過幾年在互動性上我們無疑會有更好的解決方案。Deviation Game 這種把玩家抓來做訓練的只是個開端,相信很多人/組織已經在做。

動物,你願意幫我個忙嗎?

《Anonymous Animal》是我很驚喜的互動媒介計劃。

在展覽側門有一個立式觸屏電腦,開著網頁,上面黑白的動物速寫不斷變形拉伸成新的圖片——從狐狸變成狗,從狗變成兔子,上方有倒計時:等待被愛的人。

每到整點,瀏覽器就會自動播片,上方的倒計時會變成文本框,冒出面向觀眾的文字。“他”稱呼你為“動物”(Animal),並且會給你展示非常多不同的視頻和網站,觀測潮汐的數據,美國氣溫地圖,一條非洲的普通公路,實驗室的鐘擺實驗……

有的鏈接已經失效打不開了。你需要時不時按照“他”的指示點擊屏幕,讓“他”感受到你的存在。

這個裝置大概是想追憶早年更自由的互聯網,或者那個在網上快樂探索的自己。我的同行者也猜測和我們說話的“他”設定上是不是潛伏在網絡裡的智慧生命體什麼的,我還是更傾向於開發者只是把自己的思考留在了程序裡。所有黑白動物速寫都來自 wiki 無版權共享的圖片。

個人感興趣但沒體驗到/時間短的遊戲

圖片來源:https://nowplaythis.net/game/everyday-vrealities/

- 《Everyday Vrealities》是一個 3D VR 紀錄片,製作人 Tom Wright 3D 掃描了不同的住宅,瞭解家庭和生活方式,所以等於說戴上 VR 眼鏡就是重現當時的場景。沉浸式觀看別人的日常理論上來說挺無聊的,但是我想起很久以前有一個北歐人做的網站(找不到網址了),好像是收集了每個國家不同階層的住所照片,可以瀏覽、對比照片。這個讓我想起感覺那個網站,未來可能做內容要做這種了。

- 《The Game: The Game》是個對話遊戲,女主人公(玩家扮演,第一人稱)會遇到一堆 PUA 高手,要識別信號並和他們周旋。

- 《Breakup Squad》是一個非對抗、不對稱的多人遊戲,5 個玩家在派對上相遇,2 個要扮演一對鬧分手終於成真的奇葩前情侶,另外 3 個要扮演他們苦命的朋友。朋友陣營要化身人牆,阻止奇葩鴛鴦靠近彼此重新複合;情侶雖然已分手,但不清不楚,所以任務是不顧一切靠近對方。這遊戲是在街機上的像素遊戲,要靠搖桿操控。

- 《Where Should We Begin – A Game of Stories》是比利時心理諮詢師 Estehr Petel 的作品,一款心理療愈桌遊,每張卡片上會有一段話(比如說“一個不知道自己深刻影響了你的人”),抽中的人需要誠實地描述。我感覺是個出發點不錯的遊戲,會想買來送朋友的那種。

- 《墮胎遊戲》是 Lisa Mailard 根據反墮胎法爭議製作的桌遊,有點類似於需要投擲骰子的飛行棋,玩家會遇到各種意想不到的問題,“勝利”就是“成功墮胎”。

- 《Act II, Scene II》只有夜場才有的路燈摩斯密碼。很遺憾!

展出全列表請見:https://nowplaythis.net/2023-festival/

關於本文作者:Molly 在遊戲發行領域工作,作為商業記者主要報道有意思的創新、營銷和生活方式,偶爾寫時尚,過往作品多見於《第一財經》雜誌·未來預想圖和《T》中文版。如果圖片未標註來源,均由作者本人拍攝。