事先声明:文中所有数据均为肉眼观测,请各位杠精随便喷,反正不影响我,大不了无视。

本文一切数据以Y7S3测试服为准,希望正式服不会暗改。

在这篇文章中,我将试图通过定量的方法来比较出新旧赛季所有全自动主武器枪械在前10发连续射击时的子弹上跳速度。

实验原理和实验步骤全部在我的第一篇文章中,此处省略,有兴趣的人可以自行了解。与之前不同的是,这次的实验结果图加入了水平后座。

本文为进攻方篇,防守方篇的数据在这里。

新旧赛季后座力量化对比(防守方)

在本次实验中,为了保证“原汁原味”的后座力,所有枪械均不使用任何配件,别问为啥,问就是你对。同时,鉴于社区的大家都前后做过类似的测试,本实验将尽量数据化,不包含个人分析。

省流图:

本实验中的数据均为垂直方向,且对比主要针对前10发后座,首发后座放数据但不做处理;表格按照相对变化从低到高排序(相对变化=绝对变化×射速,以代表在不考虑倍镜的境况下,垂直方向压枪难度的变化指数),各位可以理解为越到后面的垂直后座变化越大(不考虑倍镜)。6P41的数据部分灰色是因为其后座过大,十米靶墙中10发子弹会脱靶,因此灰色数据是在五米靶墙中测试得到。

Ps.由于是肉眼观测,表格数据存在一定误差,请大家尽量以后座图为准。

以下是根据垂直方向相对变化排序的枪械后座图:

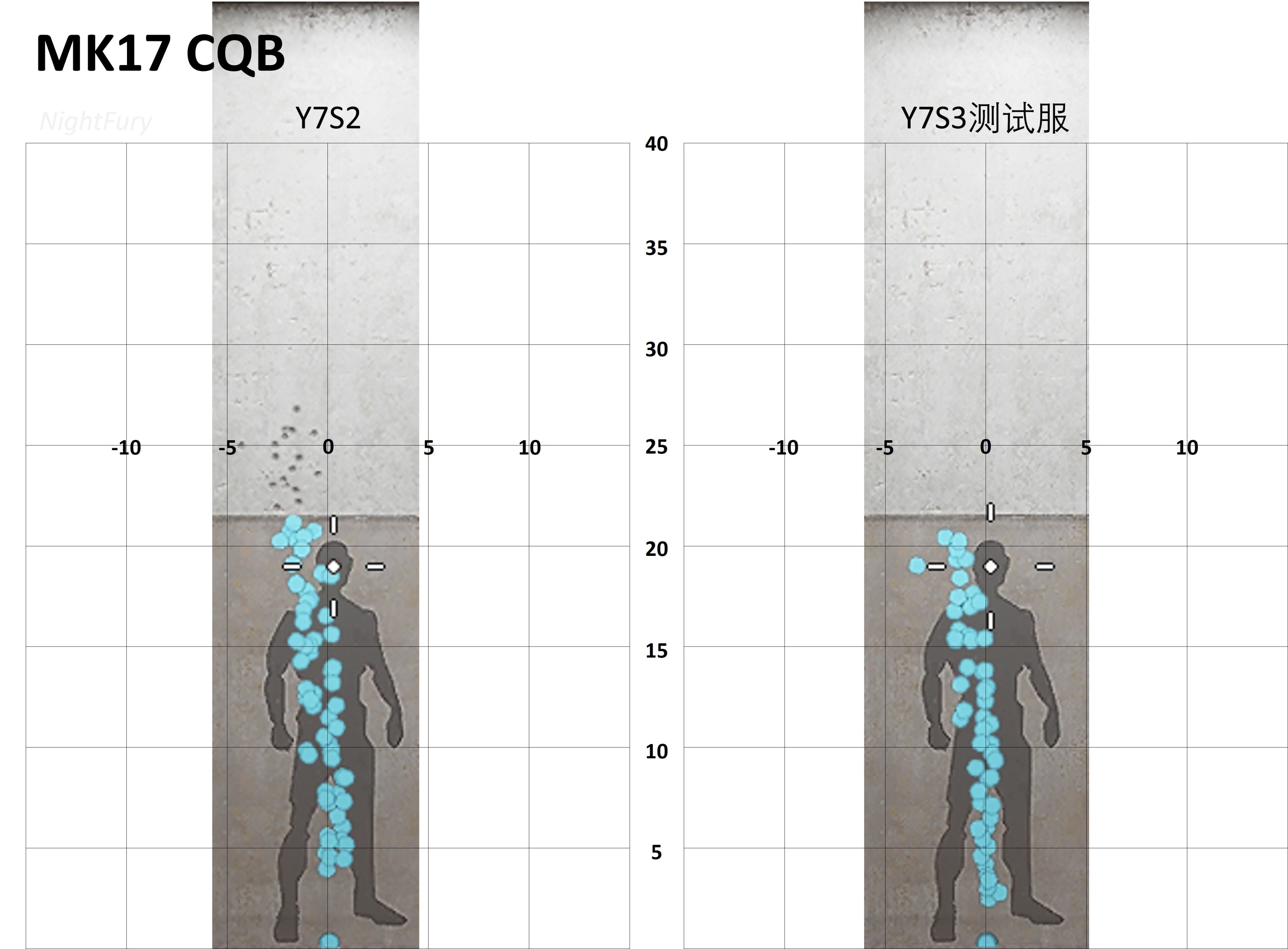

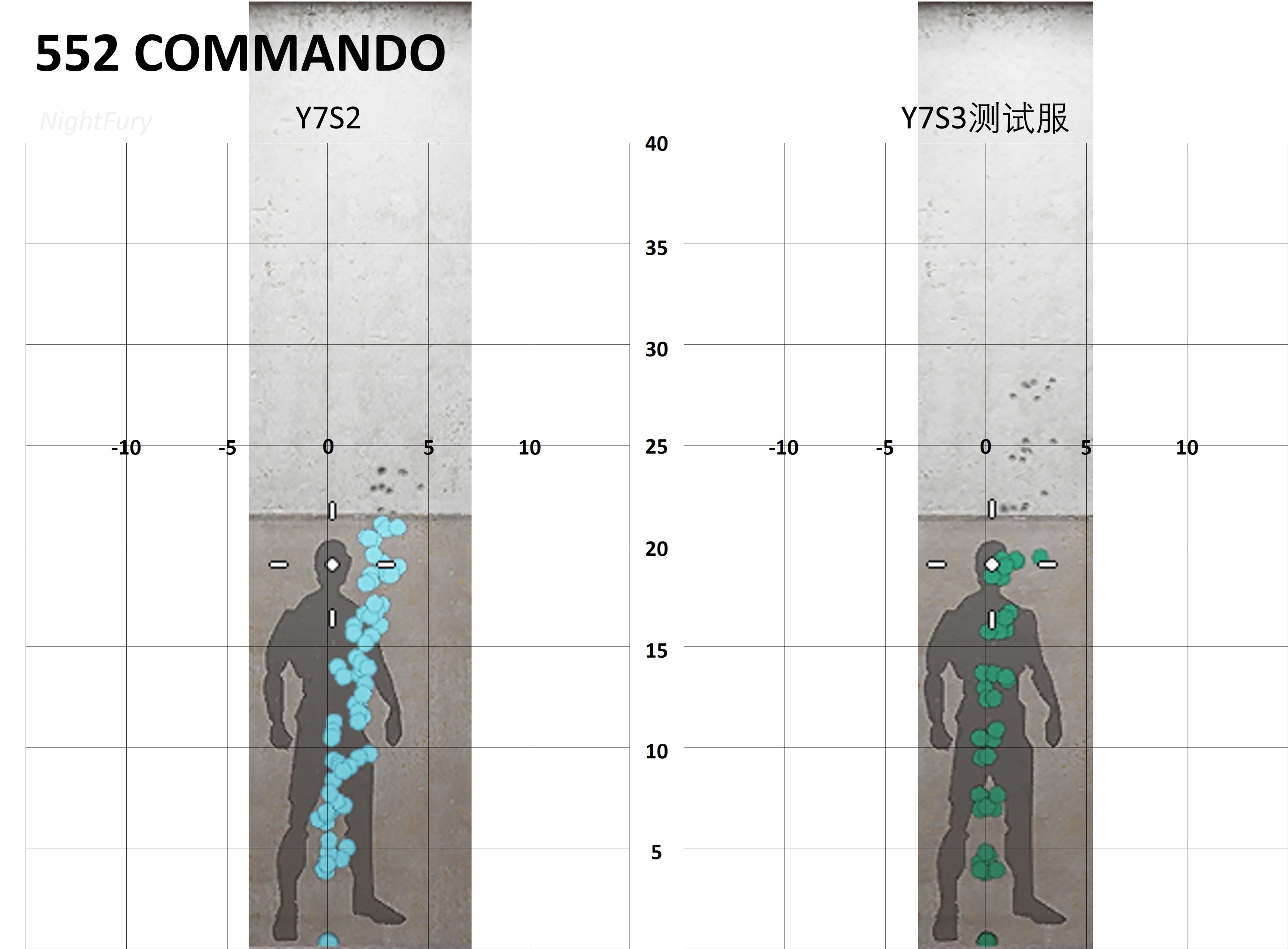

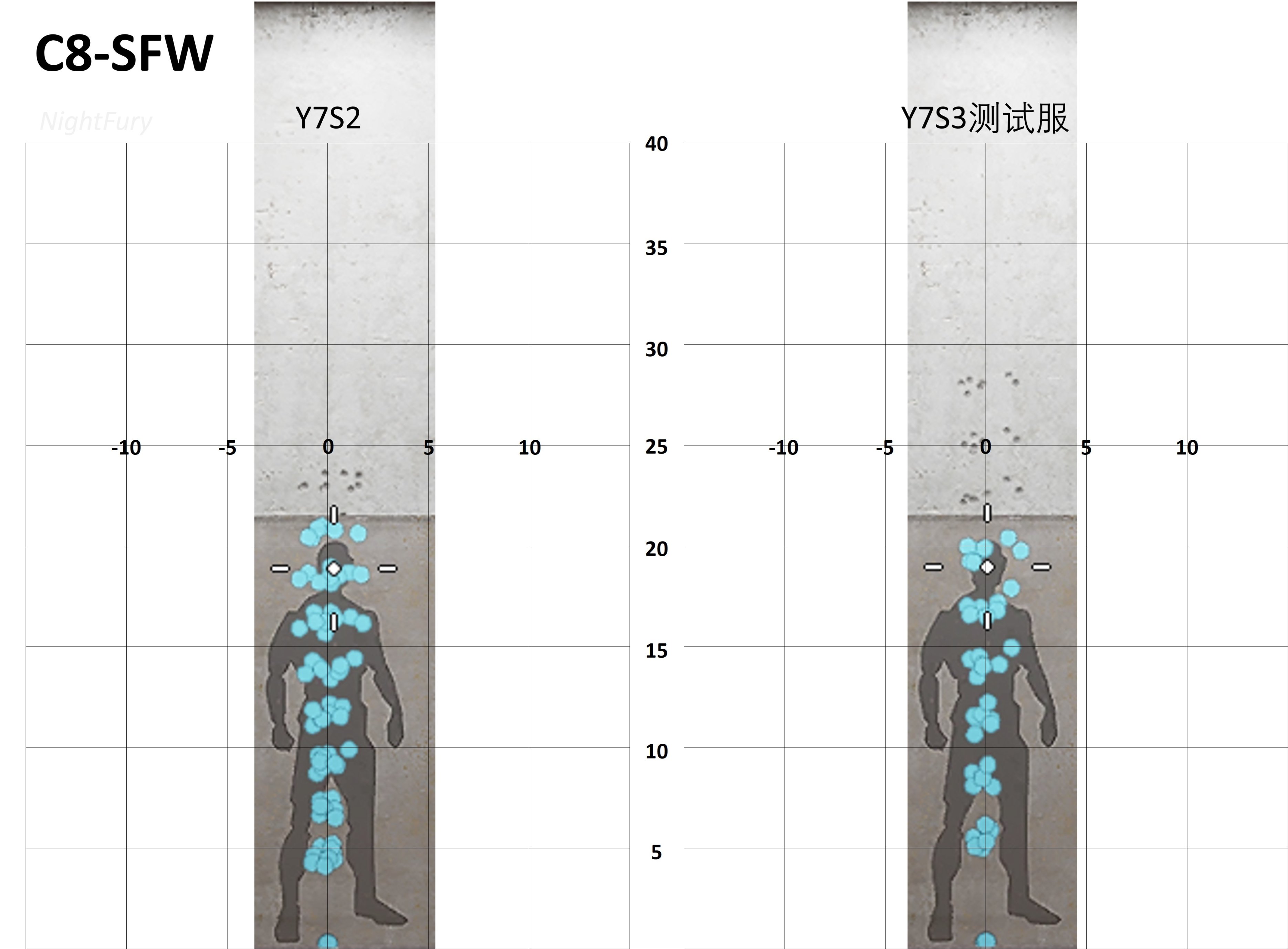

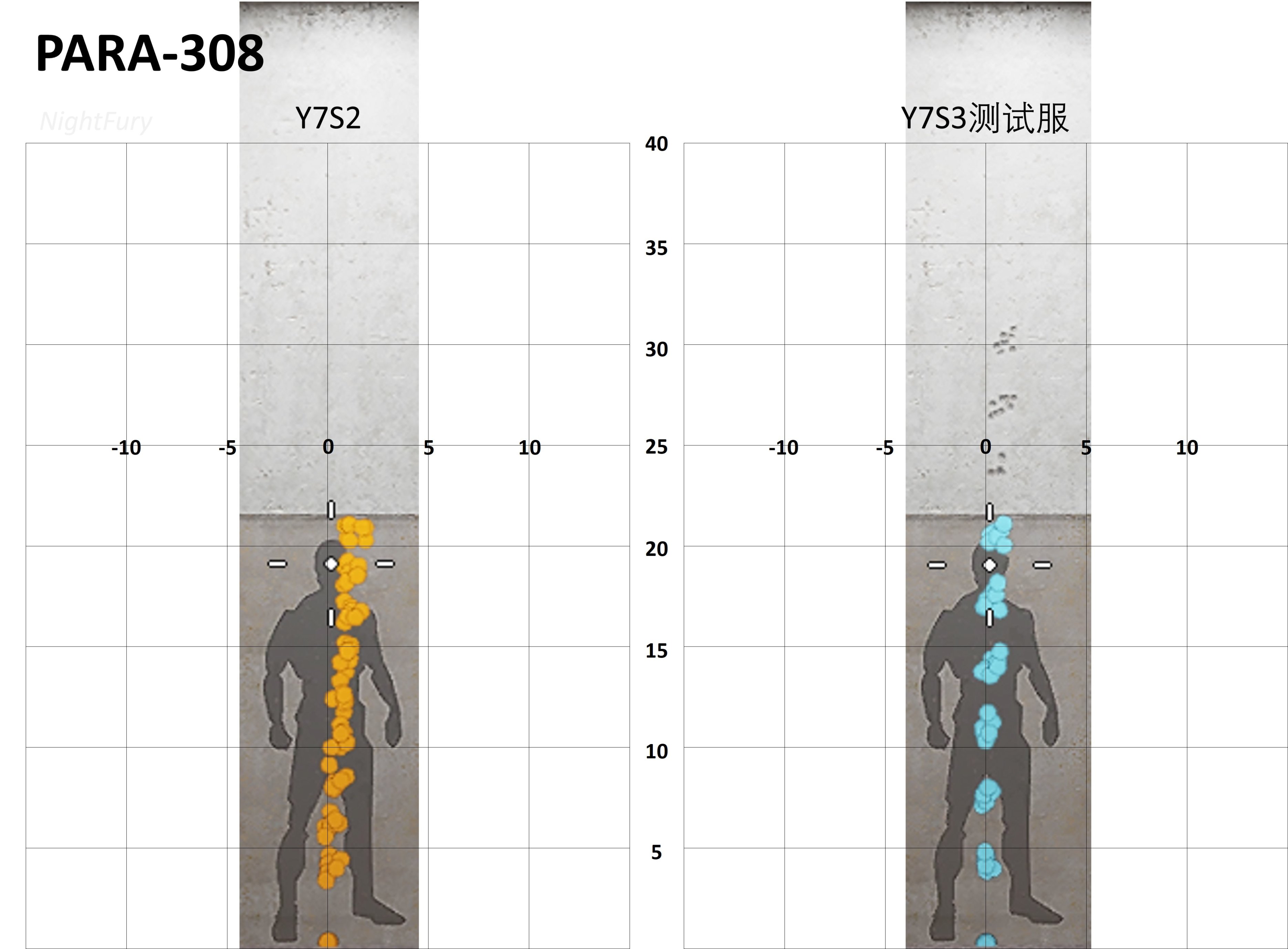

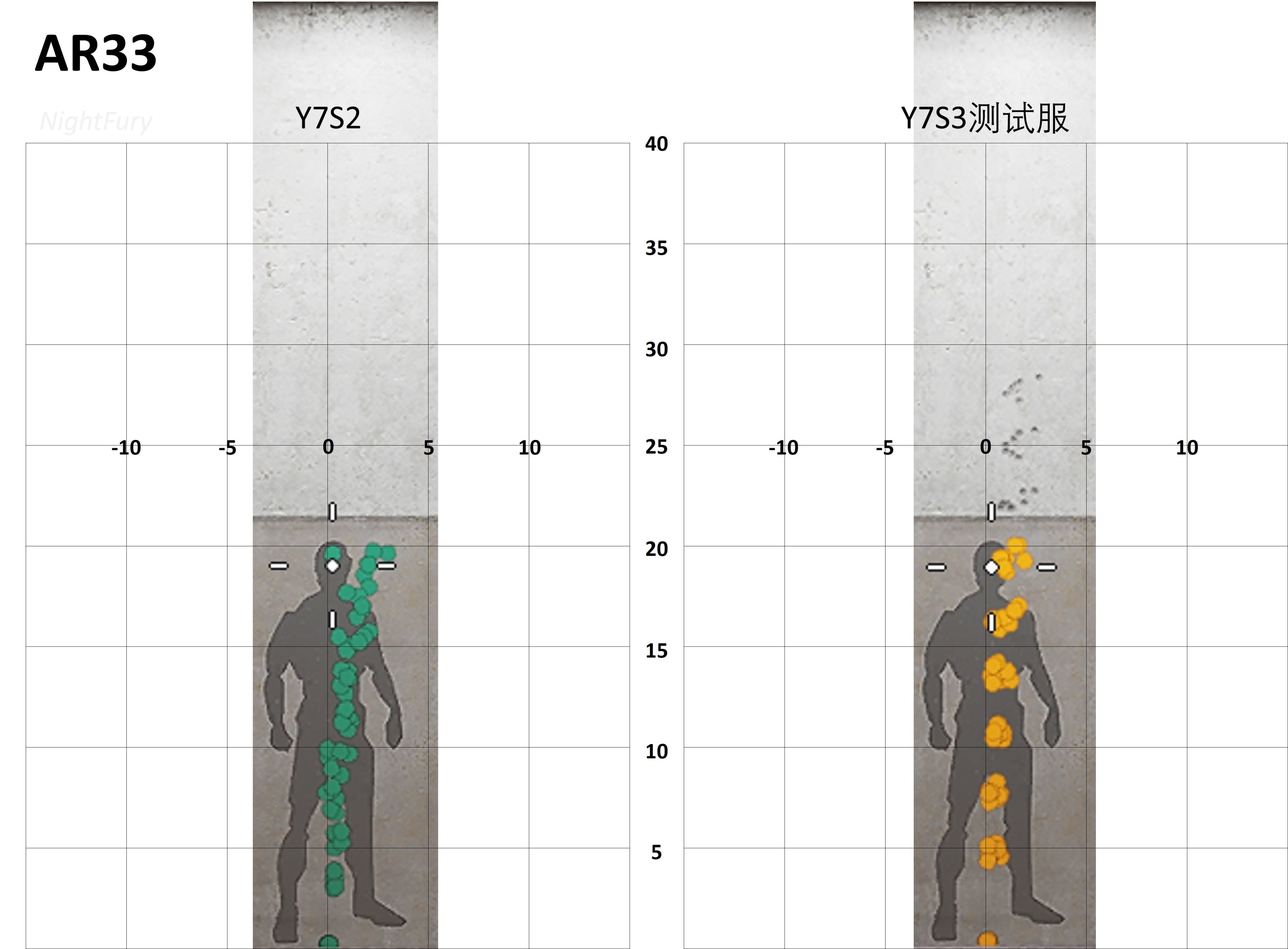

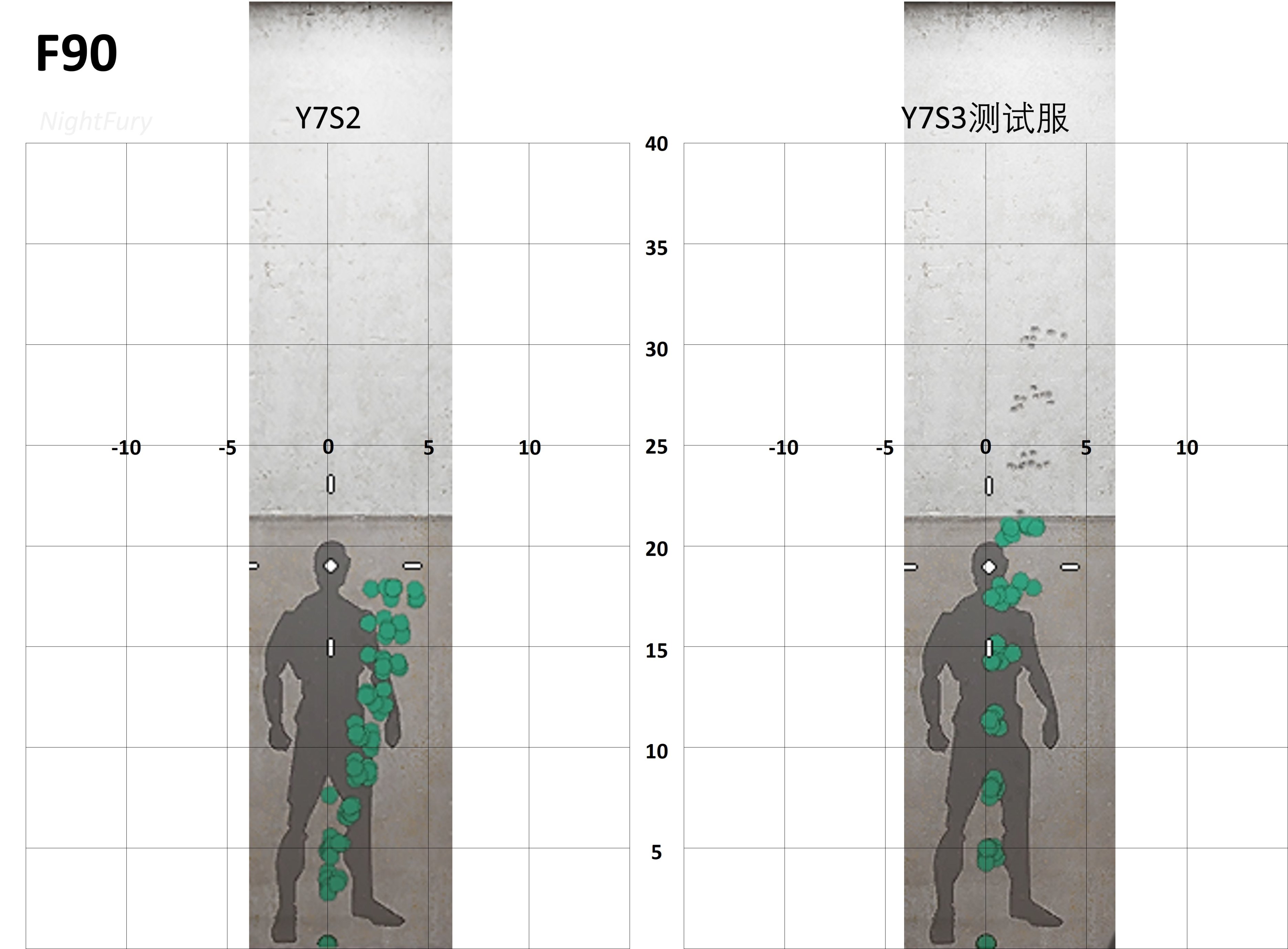

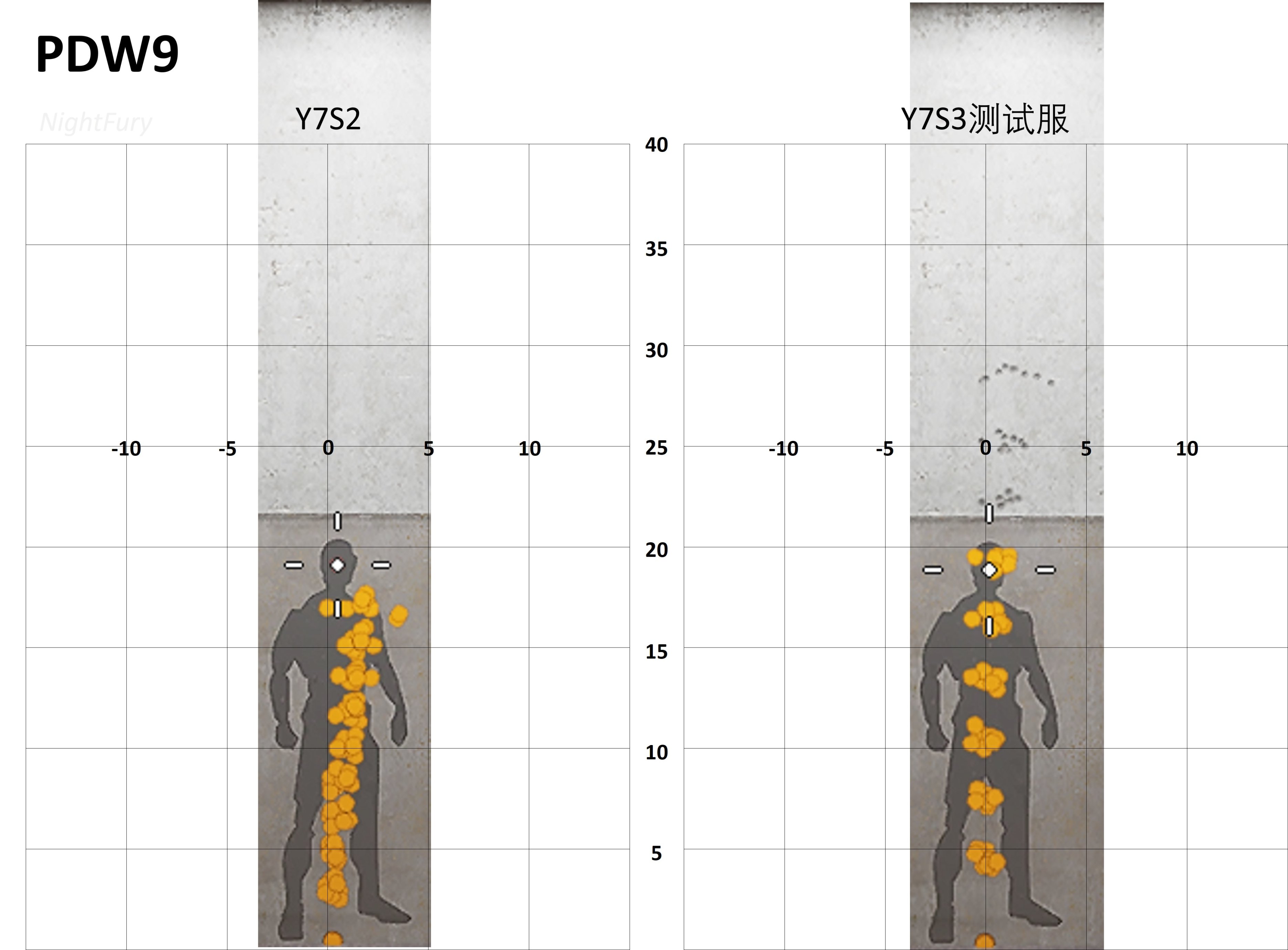

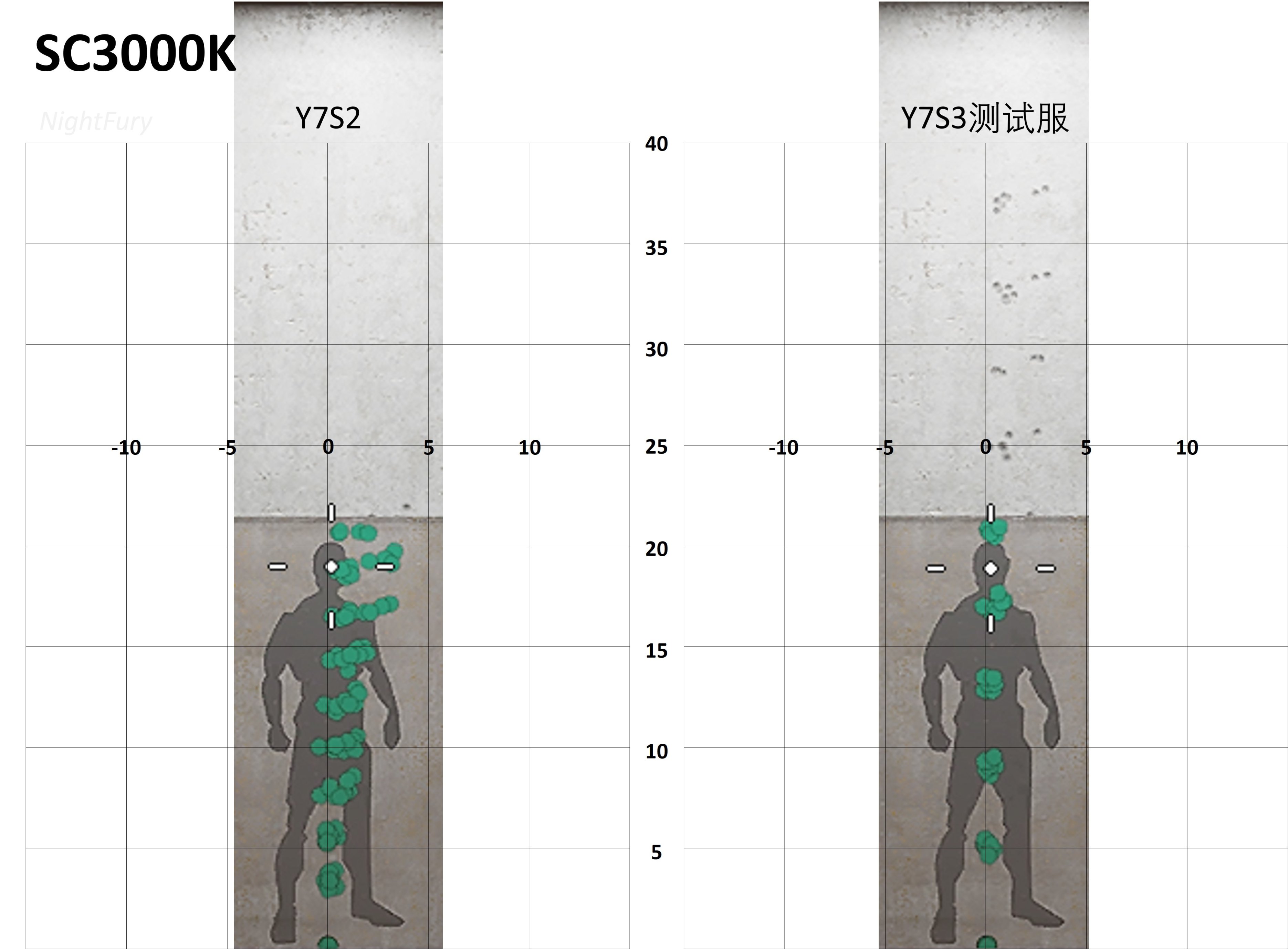

垂直后座力绝对变化:-16%

水平后座力变化:无

配件变化:+2.0

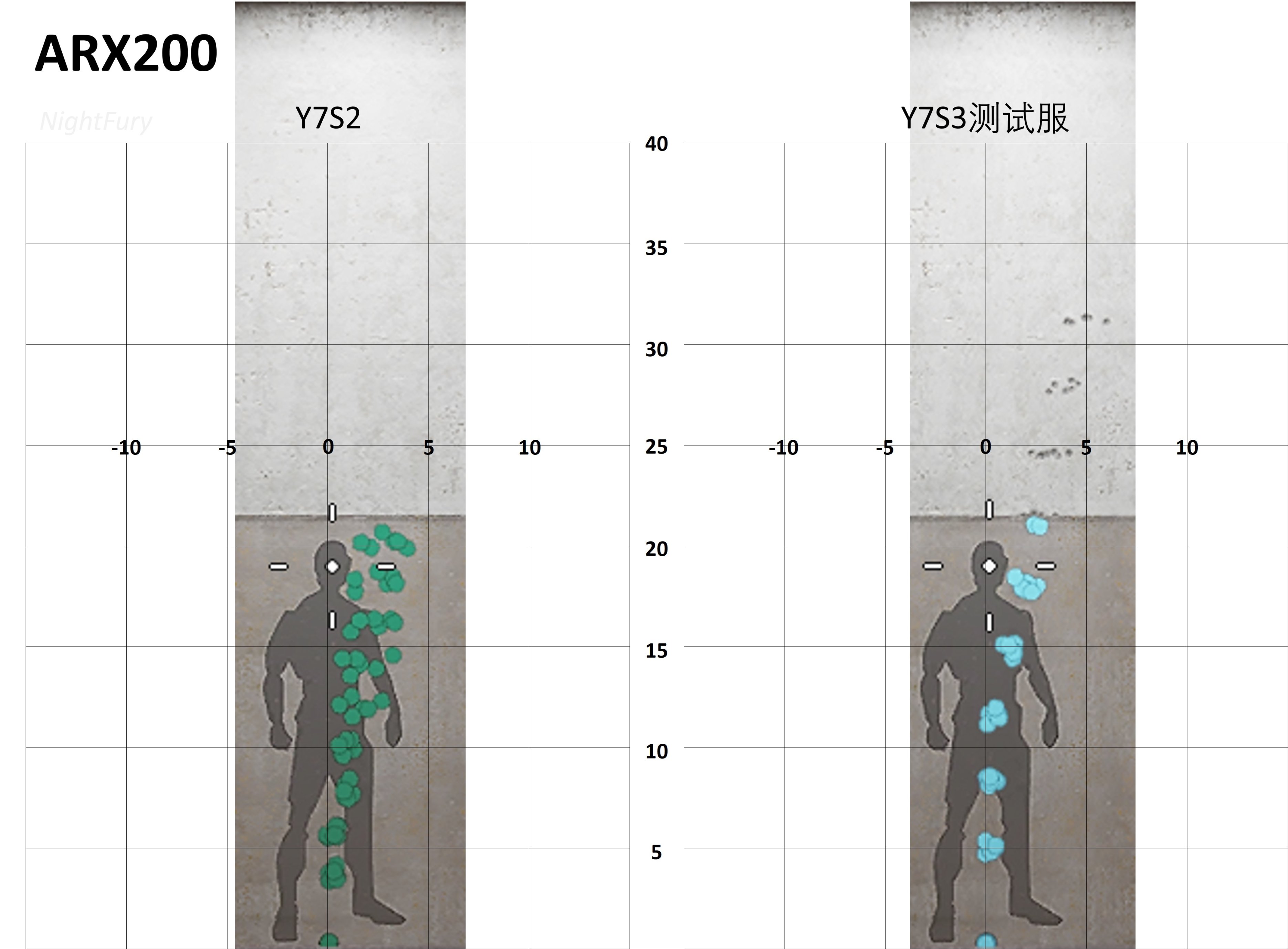

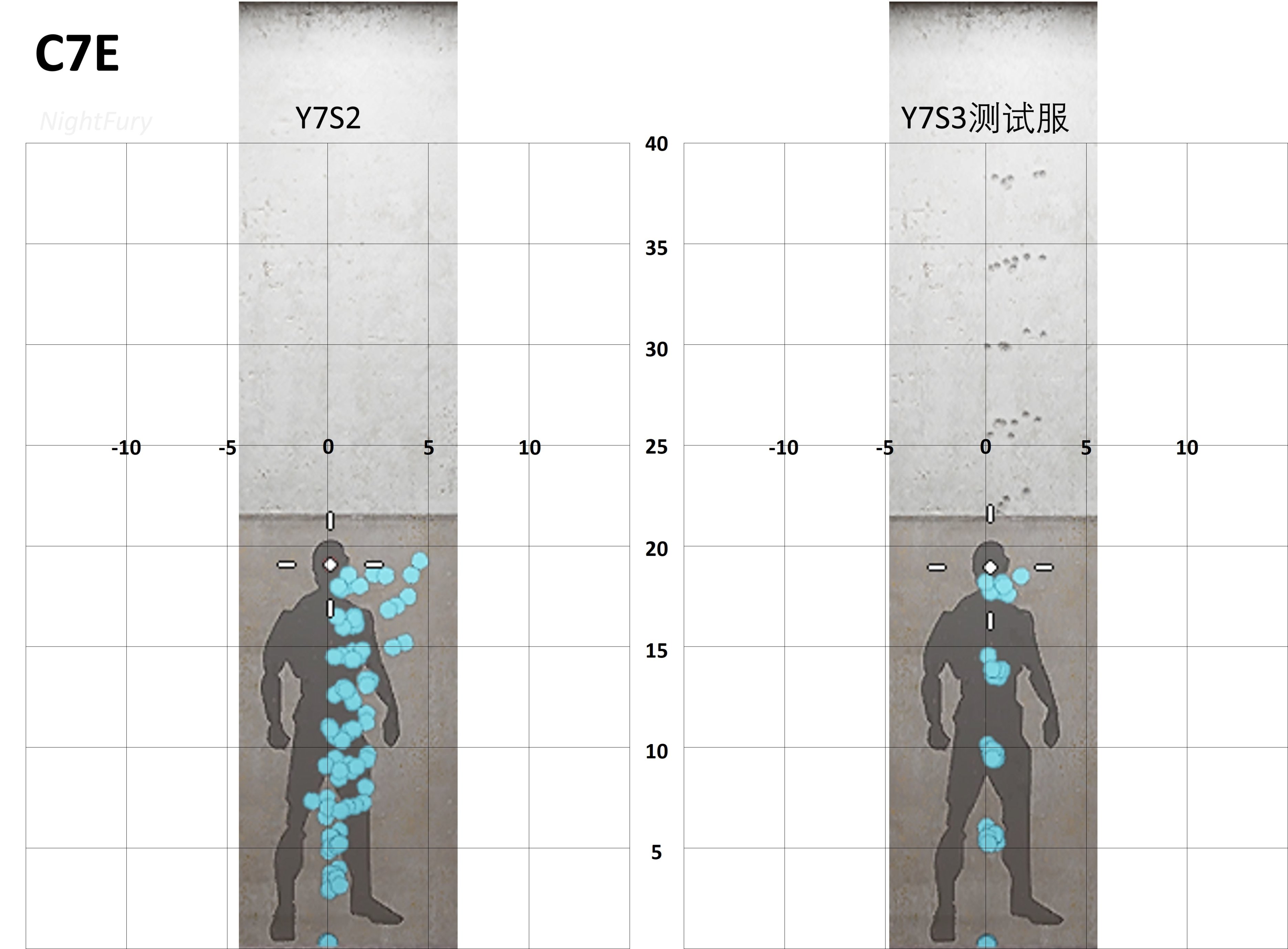

垂直后座力绝对变化:-6%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:+拐角

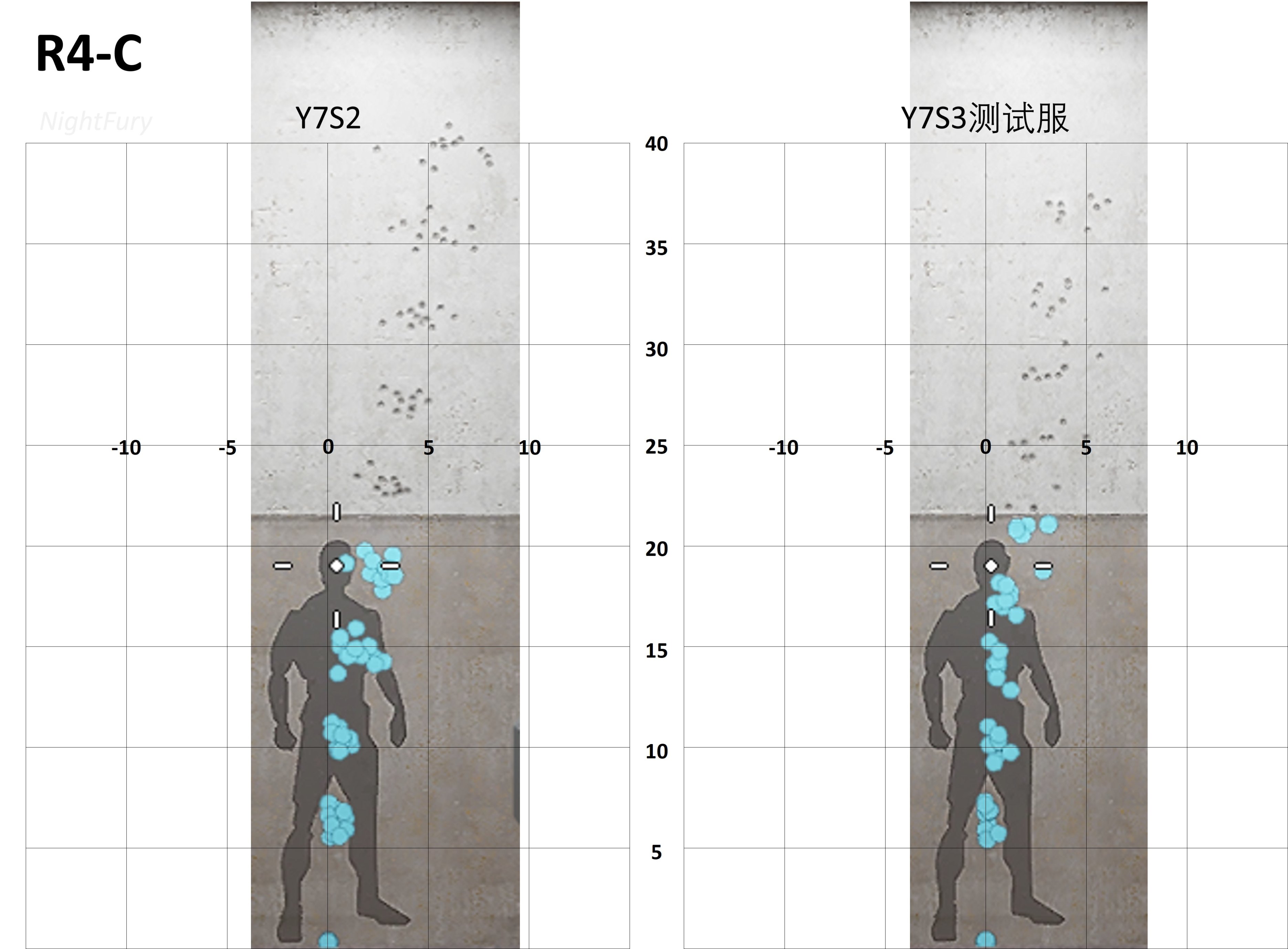

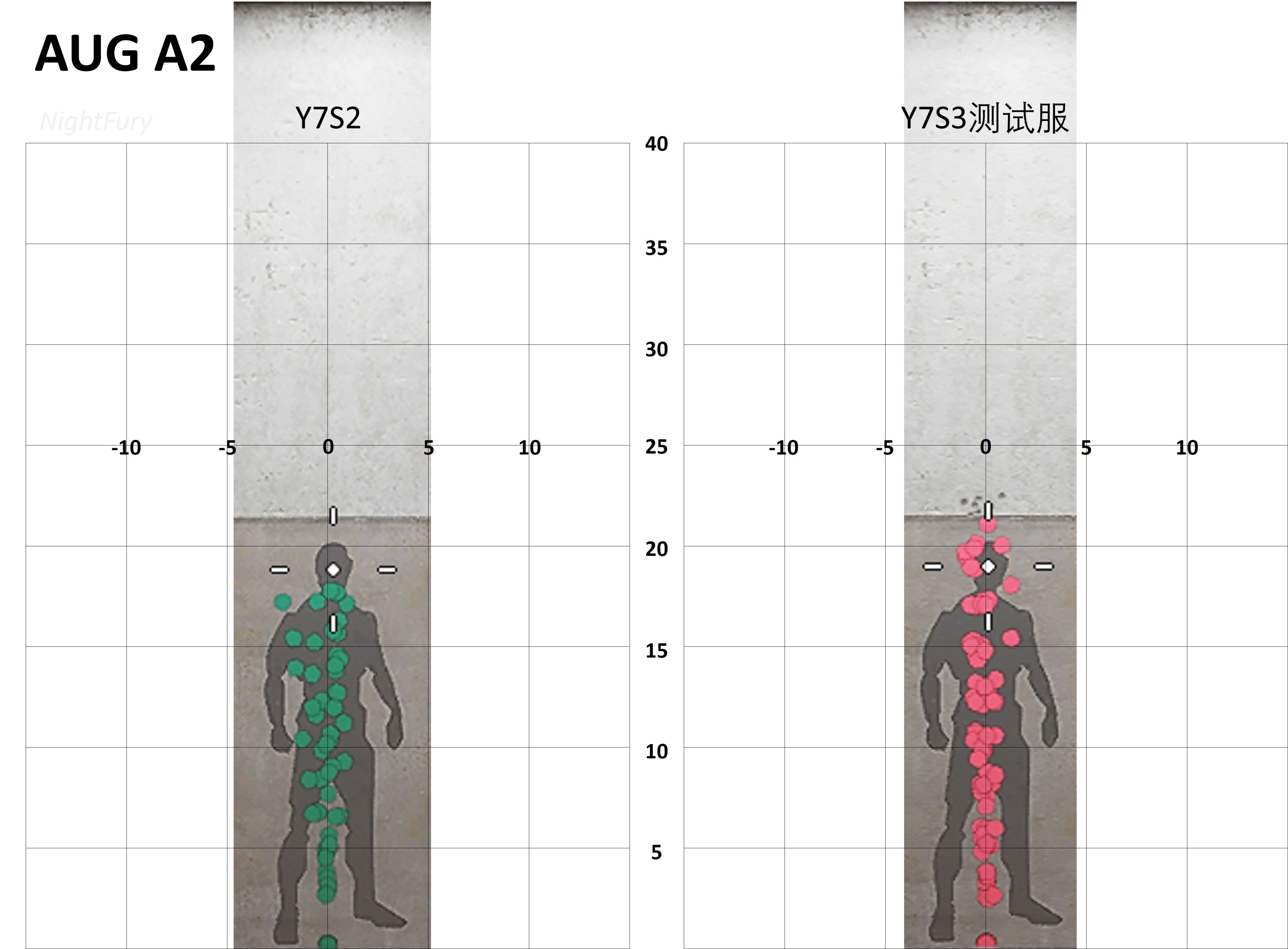

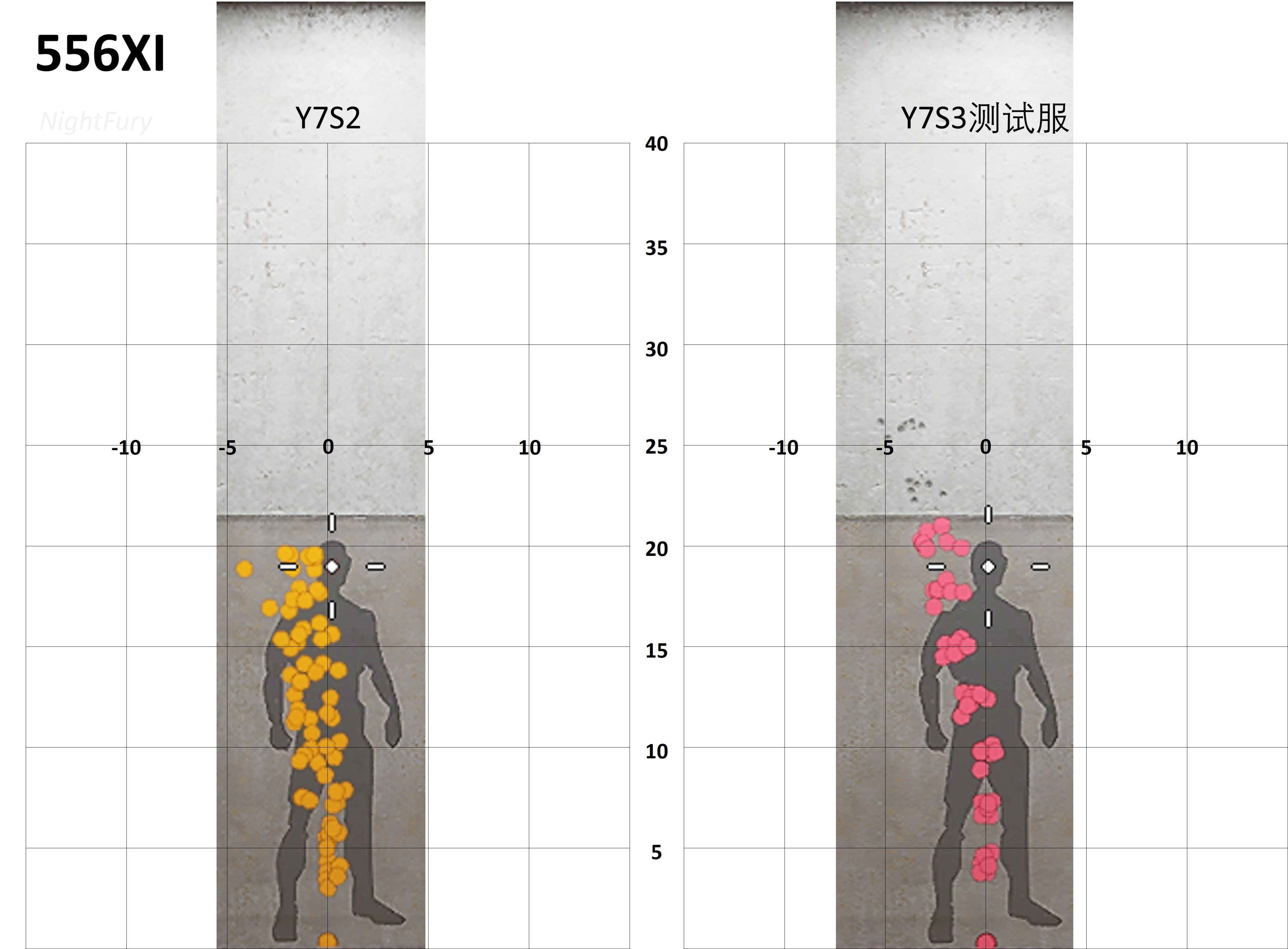

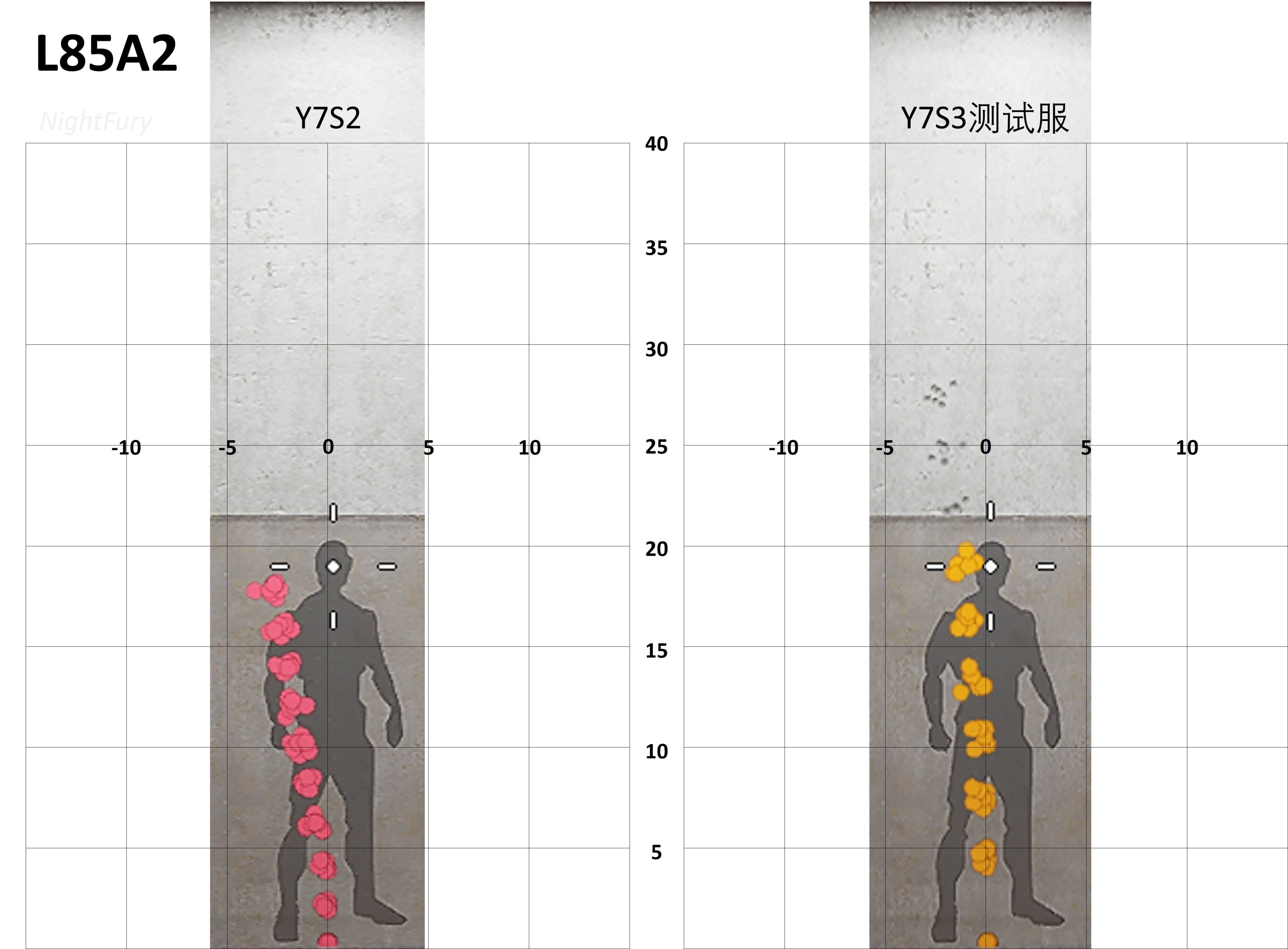

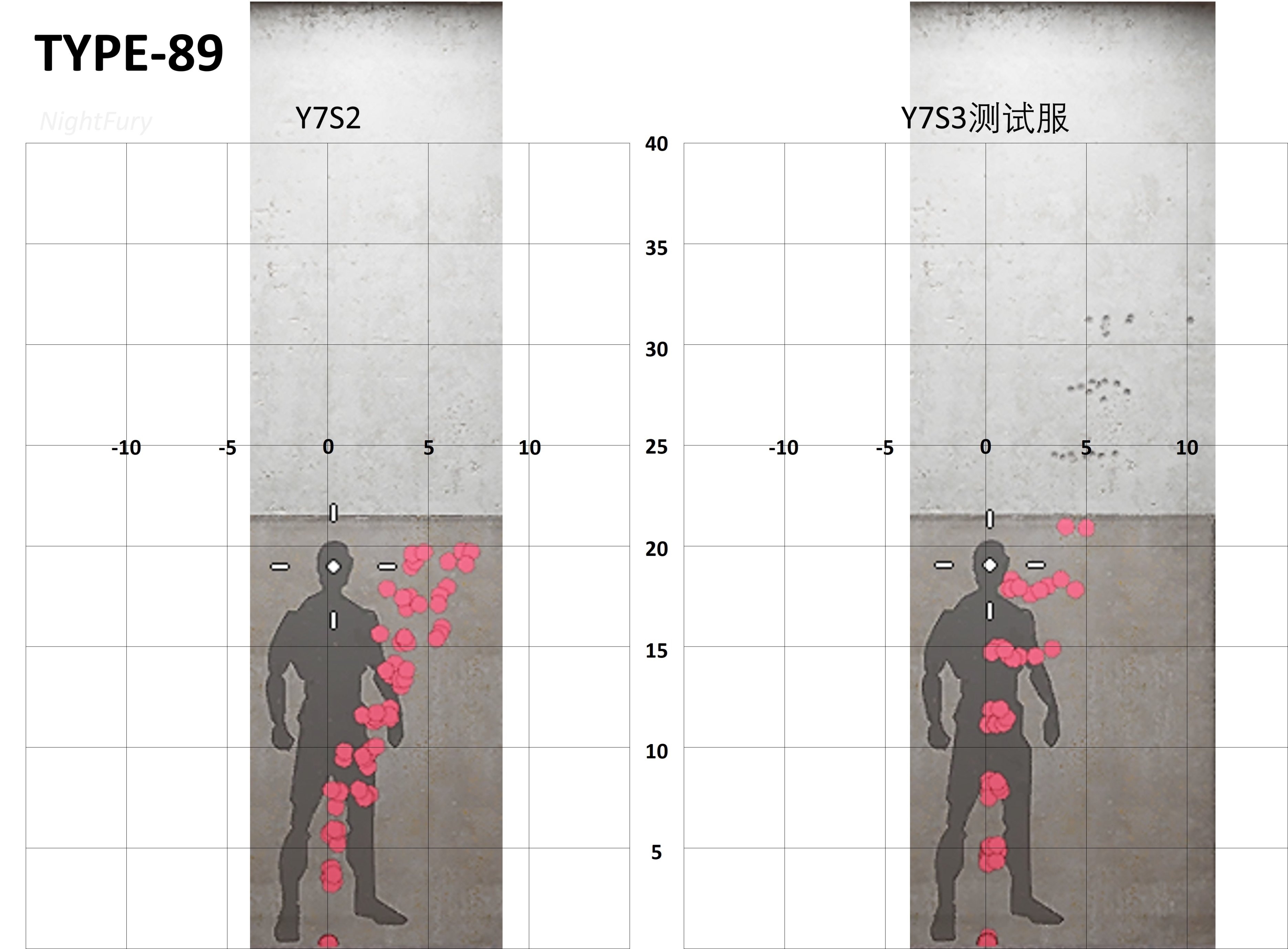

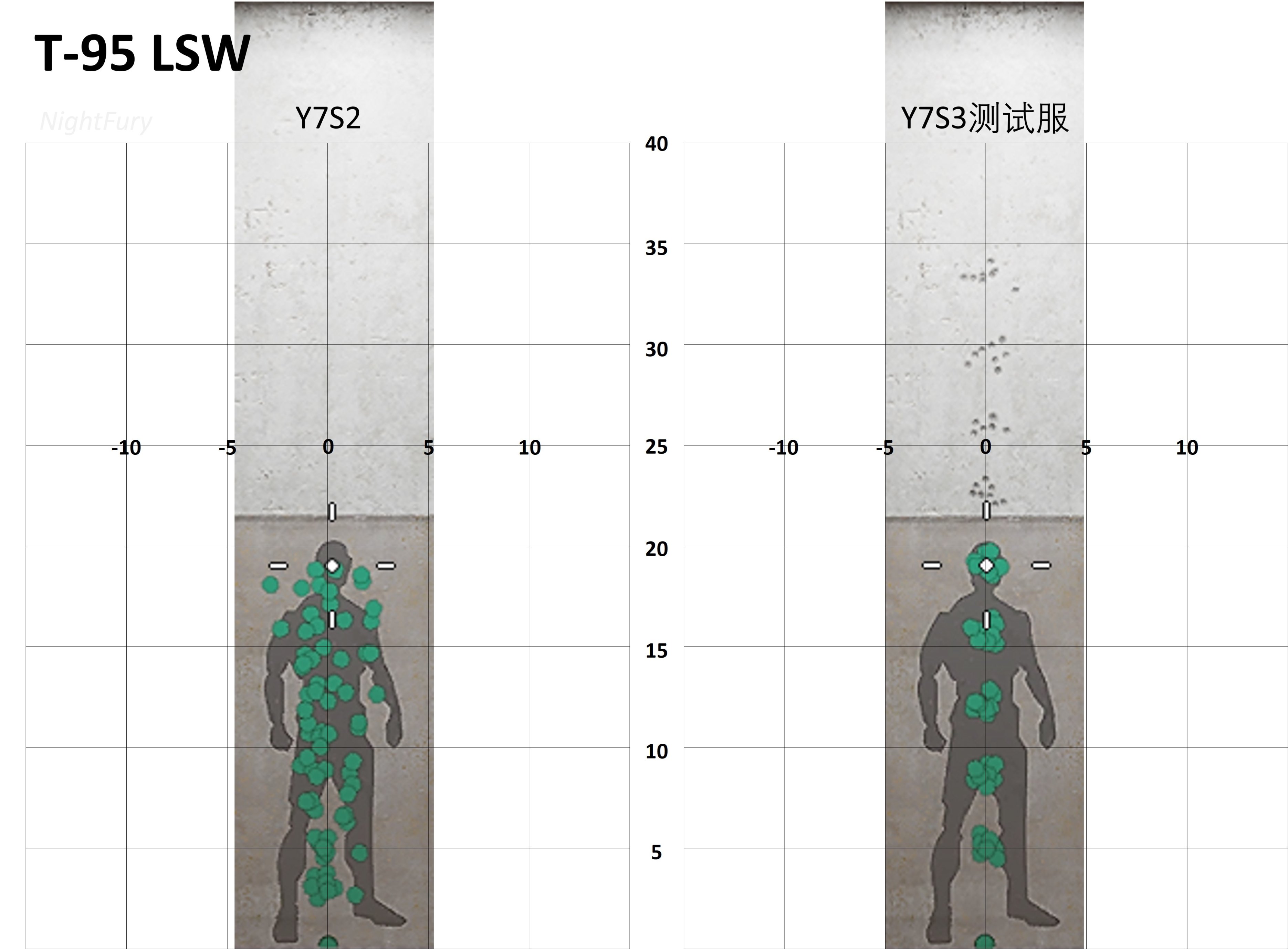

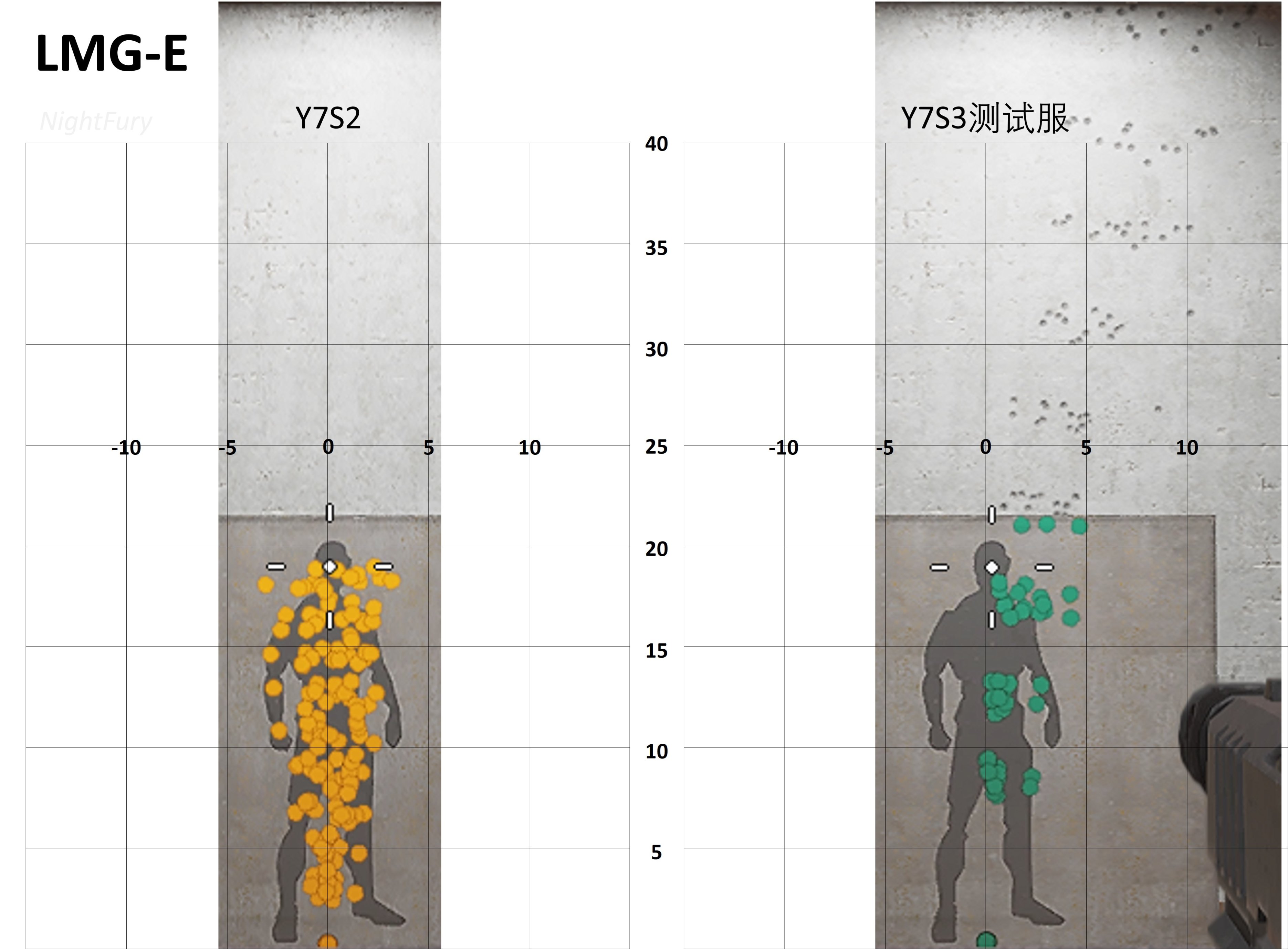

垂直后座力绝对变化:-3%

水平后座力变化:明显减小

配件变化:无

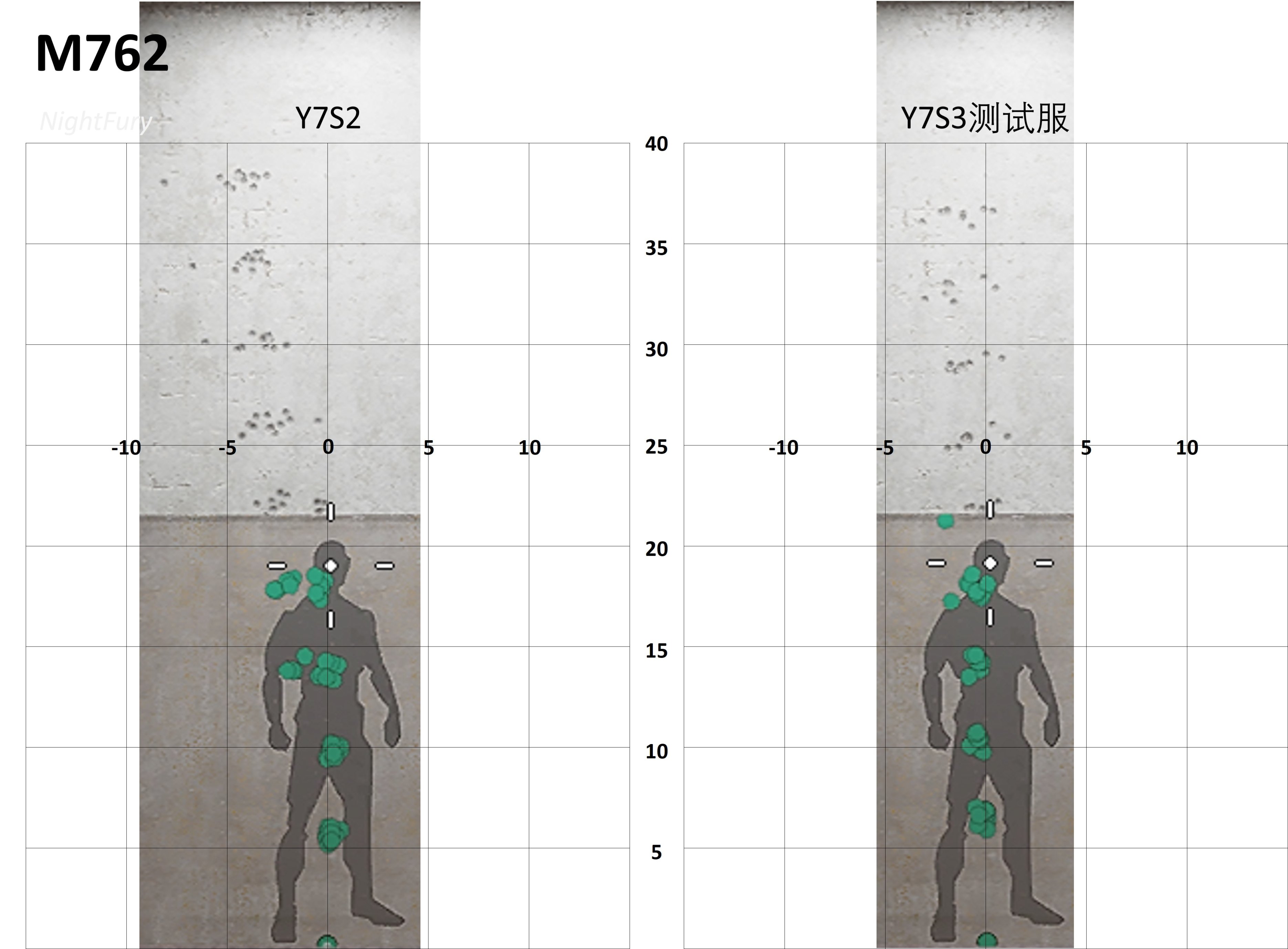

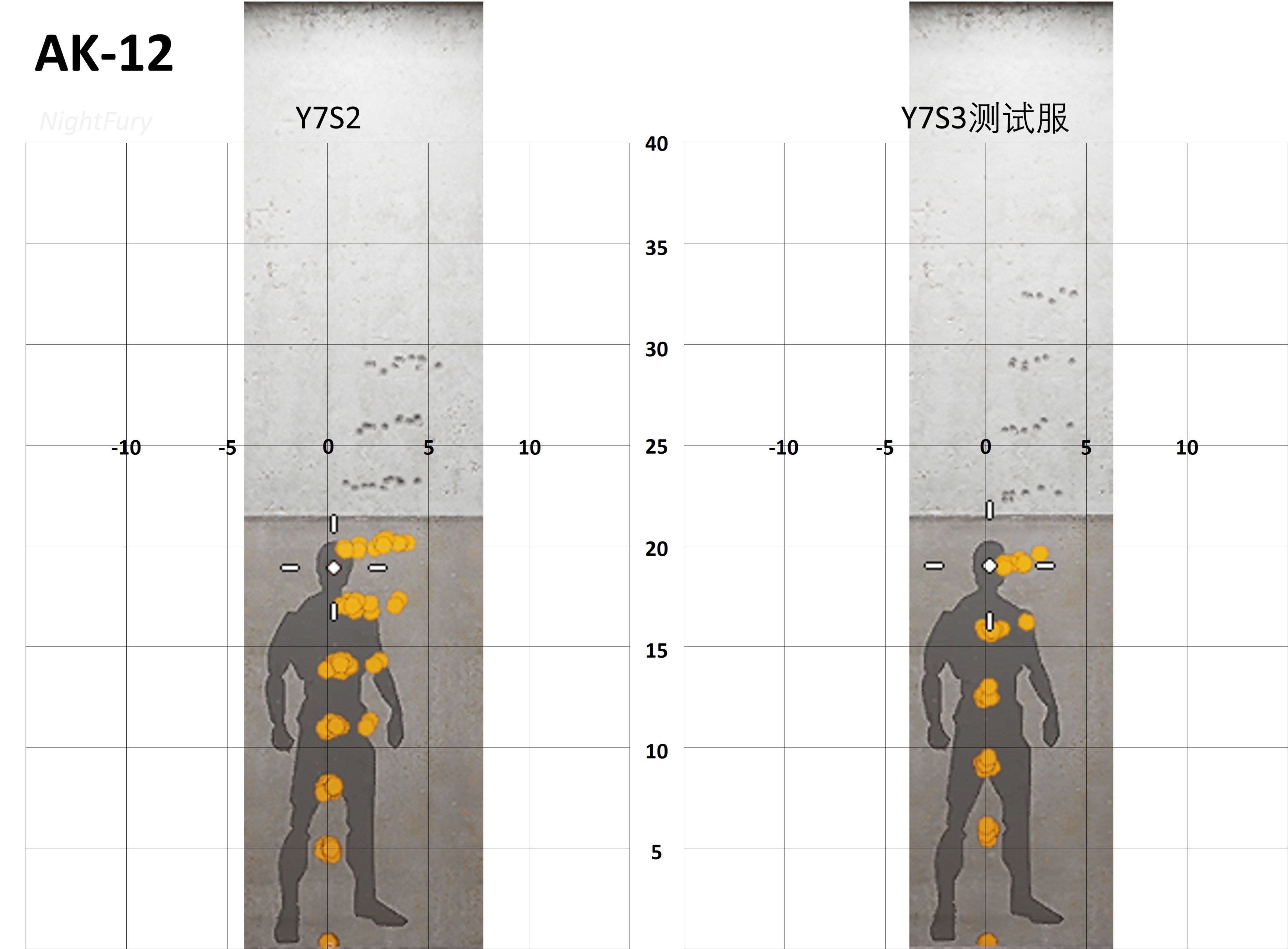

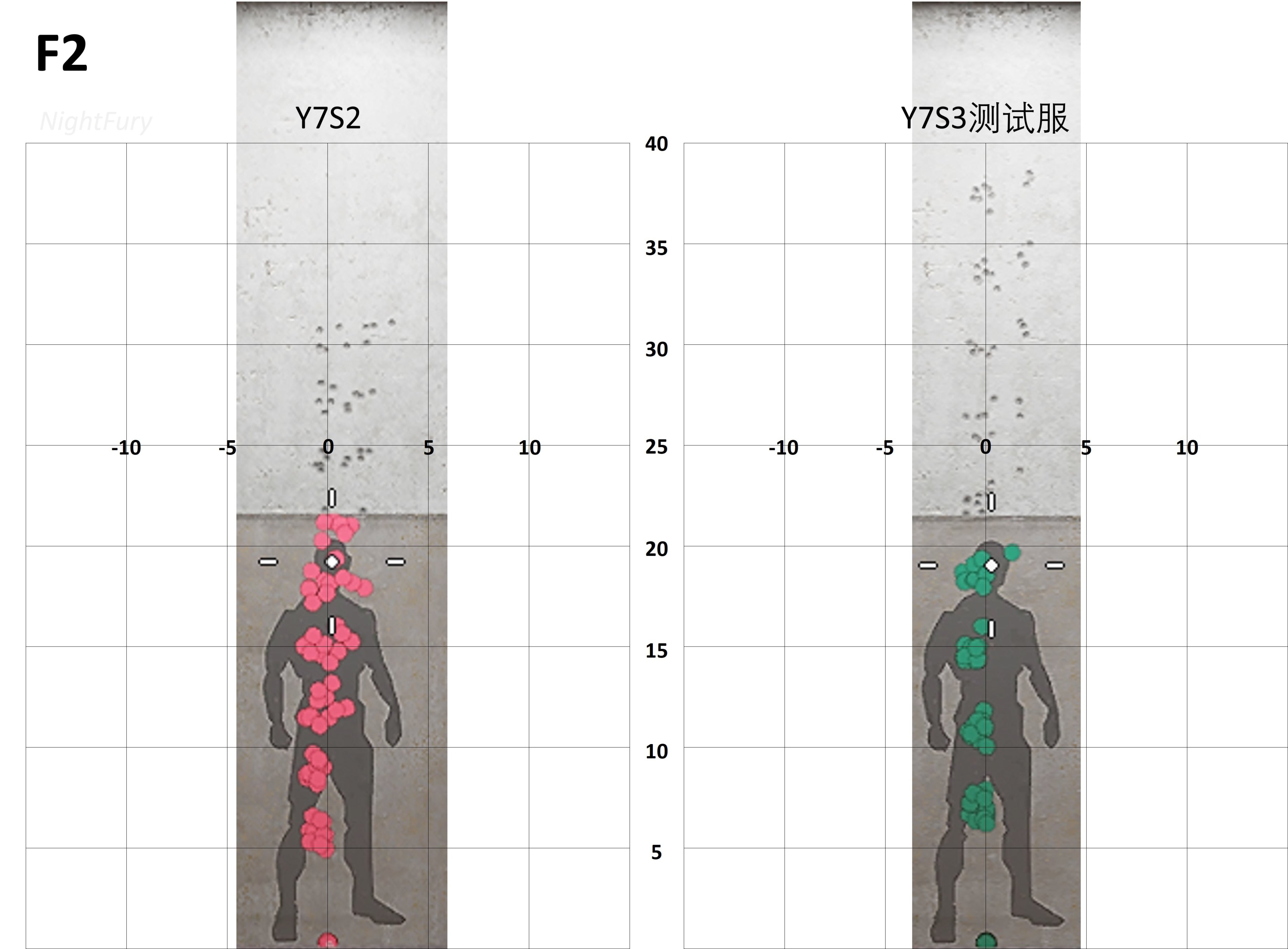

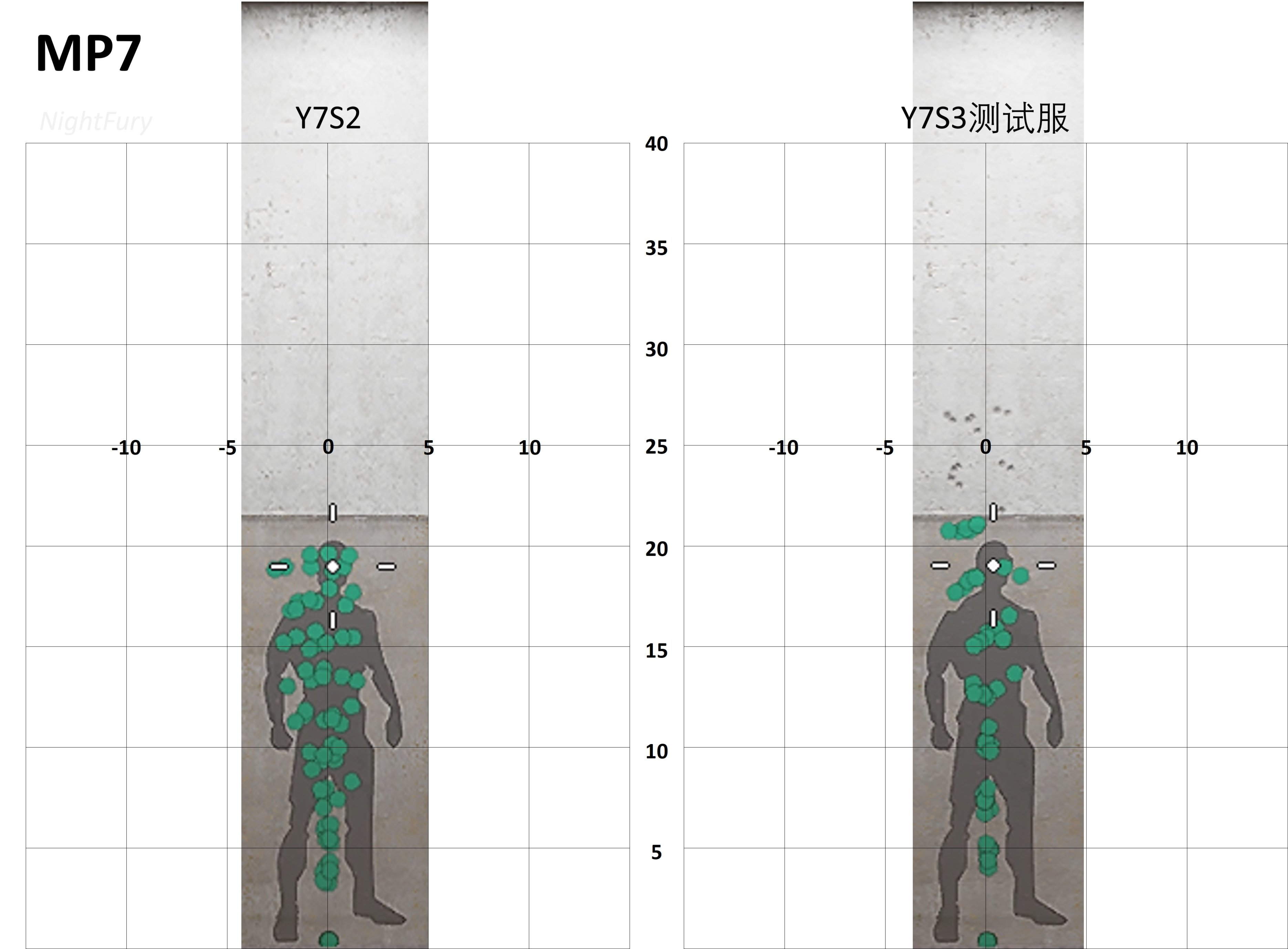

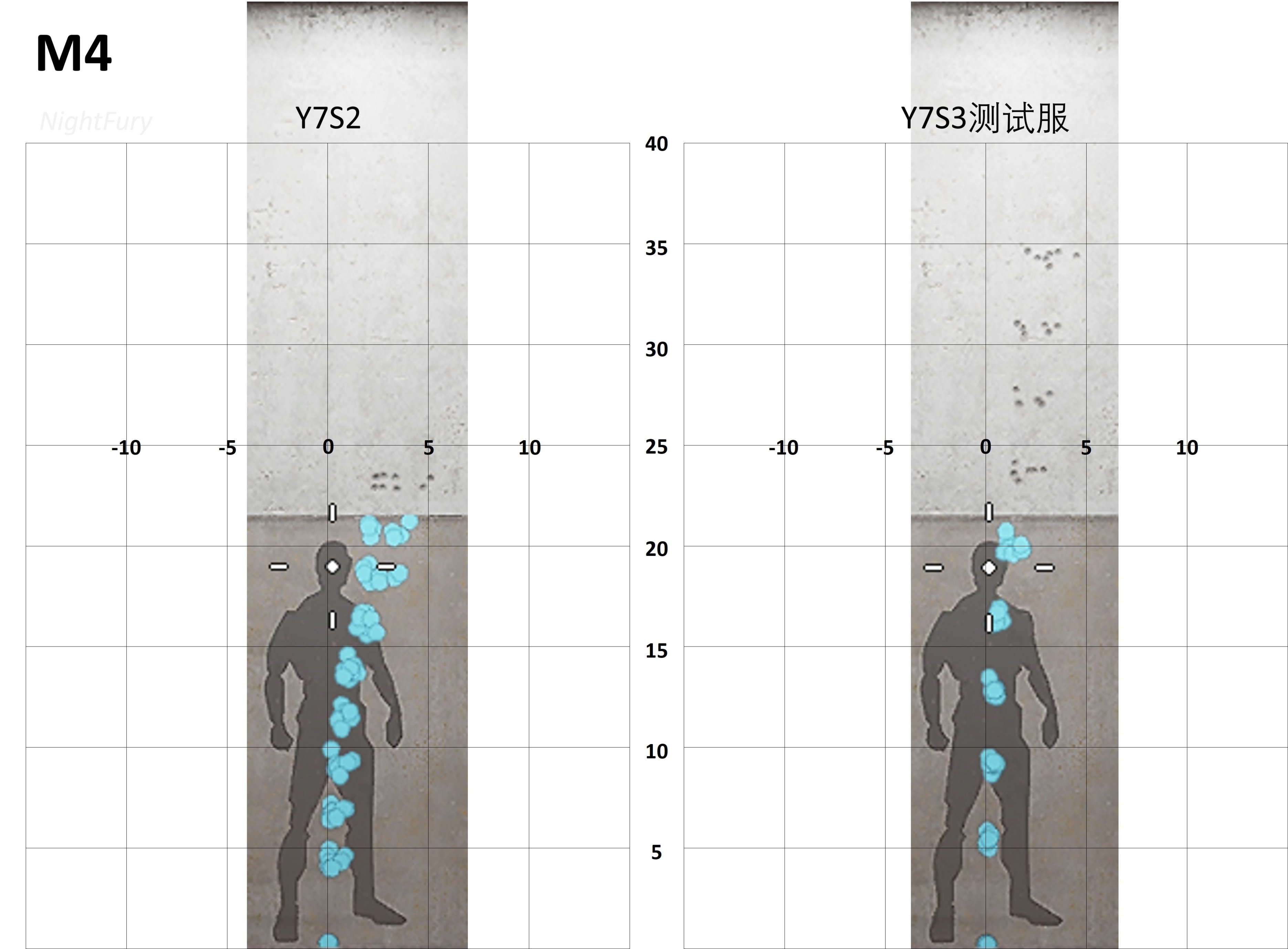

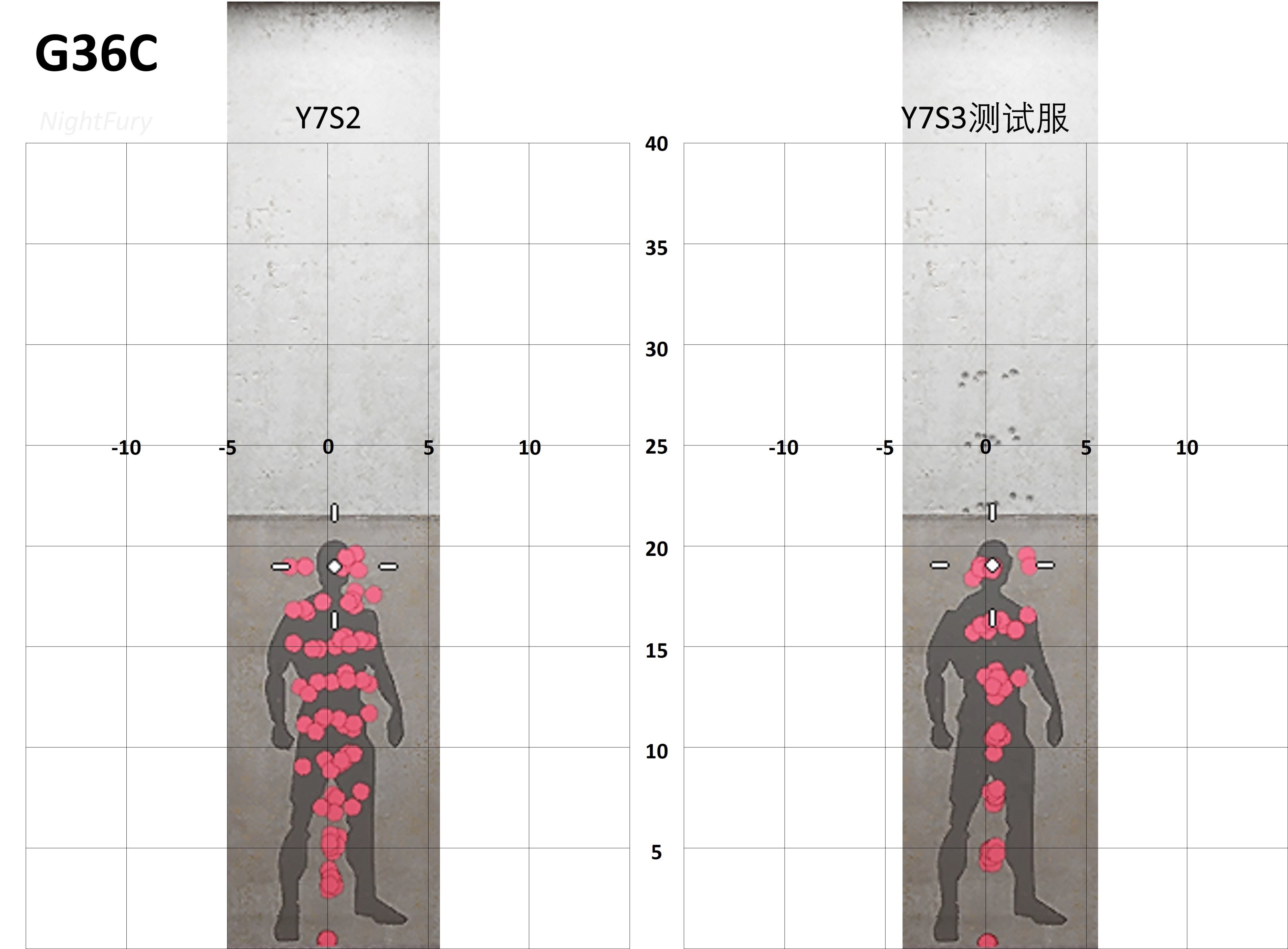

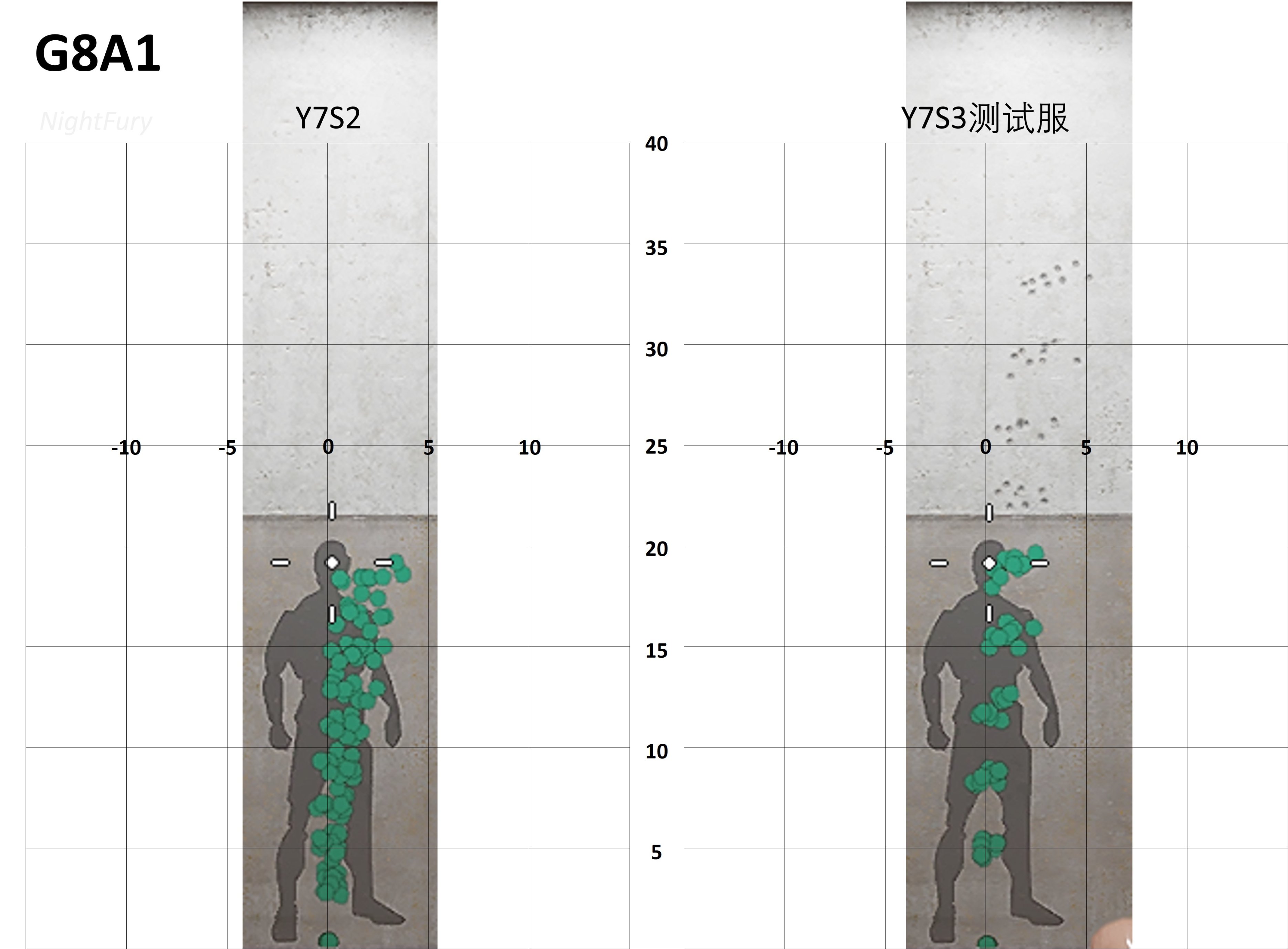

垂直后座力绝对变化:4%

水平后座力变化:无

配件变化:无

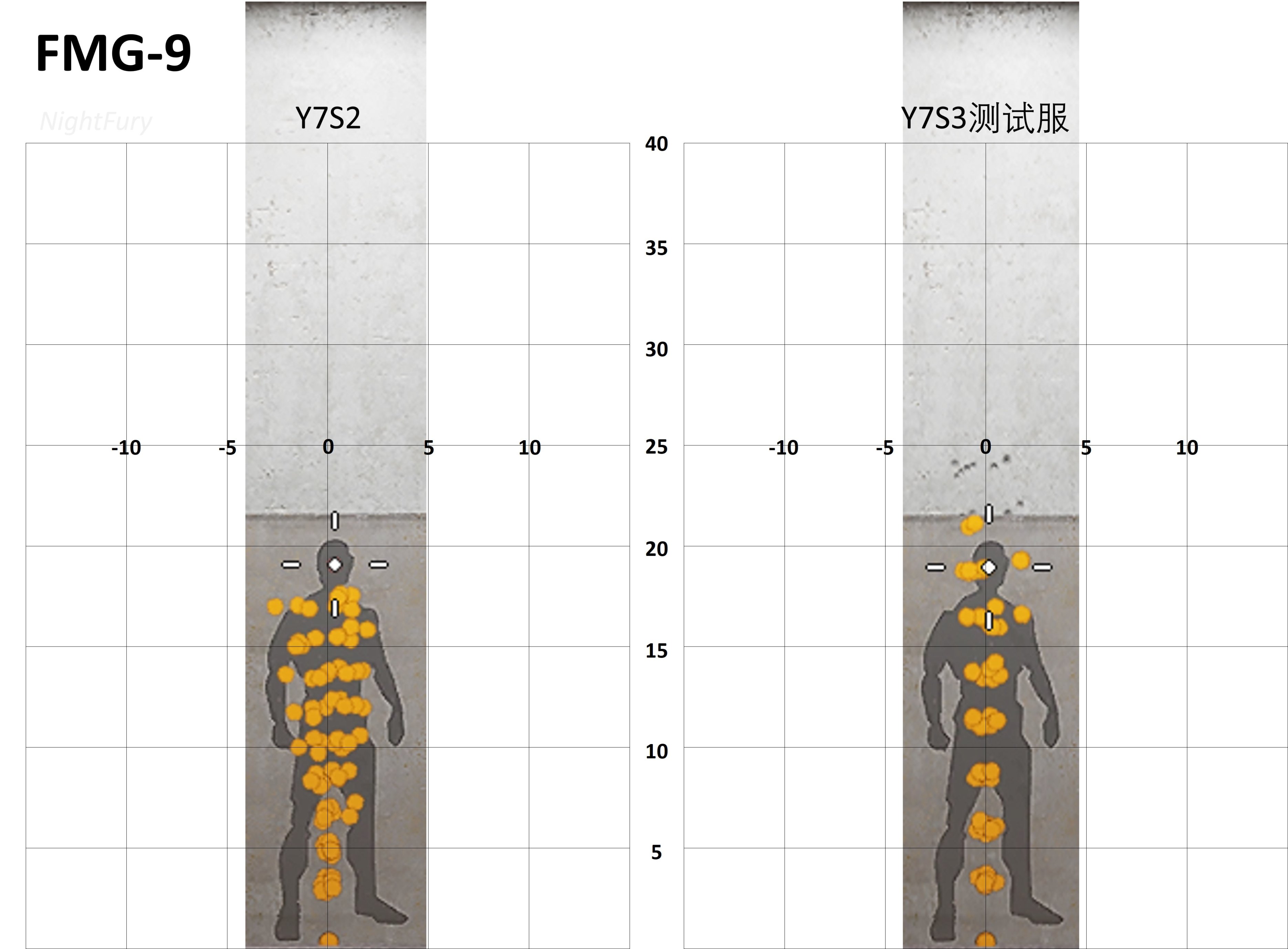

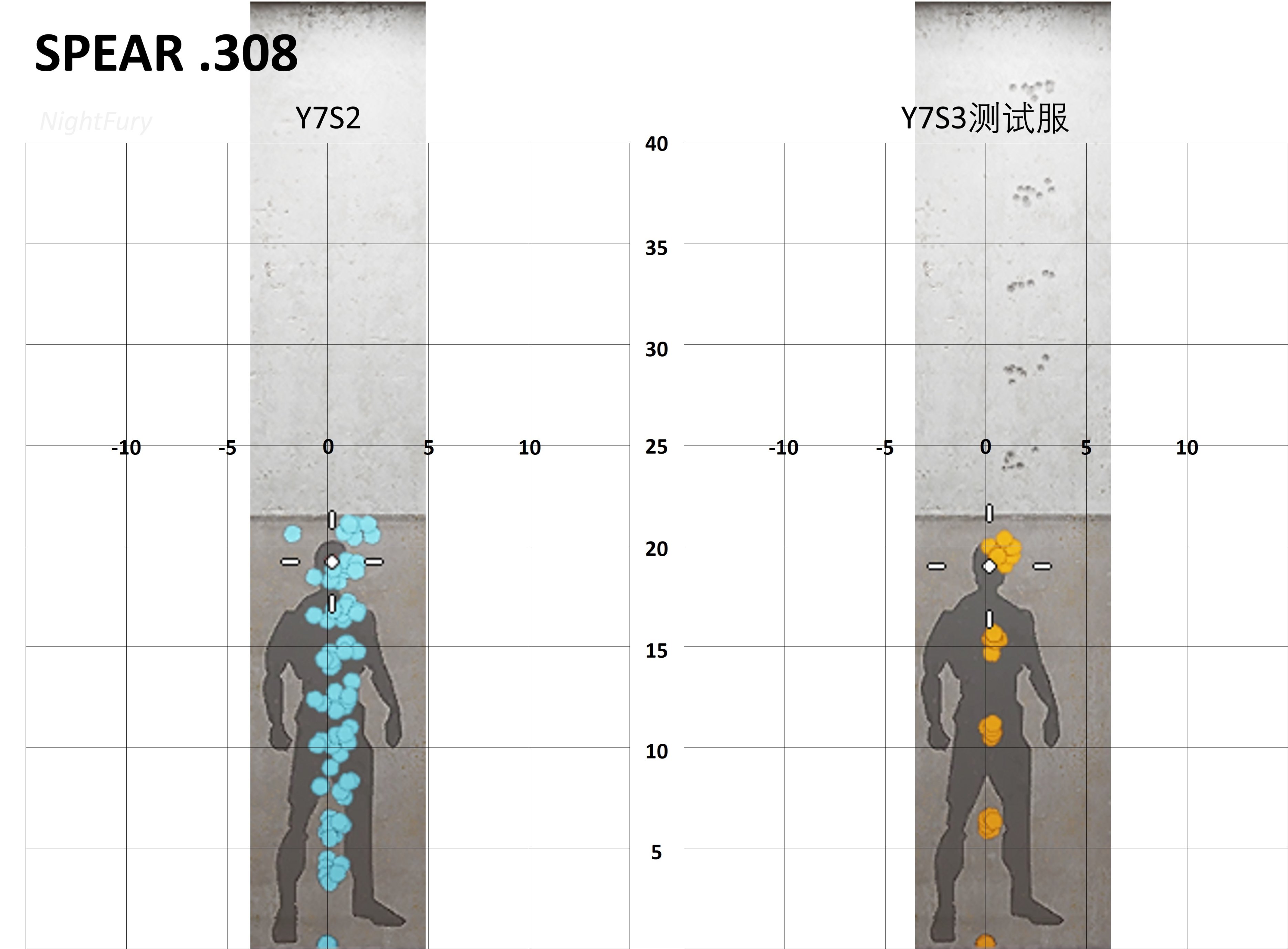

垂直后座力绝对变化:17%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:+延长

垂直后座力绝对变化:14%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:ACE2.0→1.5

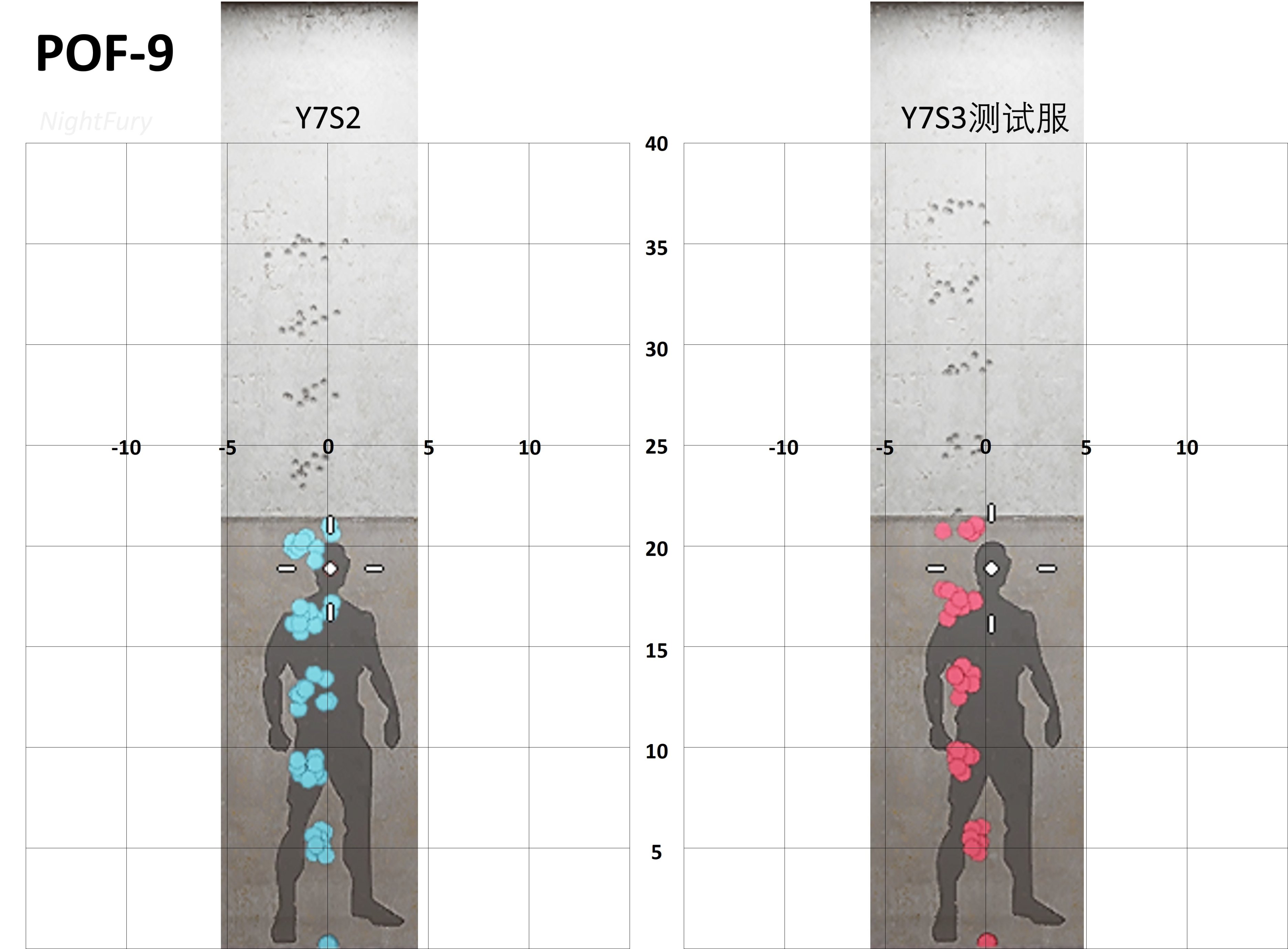

垂直后座力绝对变化:22%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:+制退

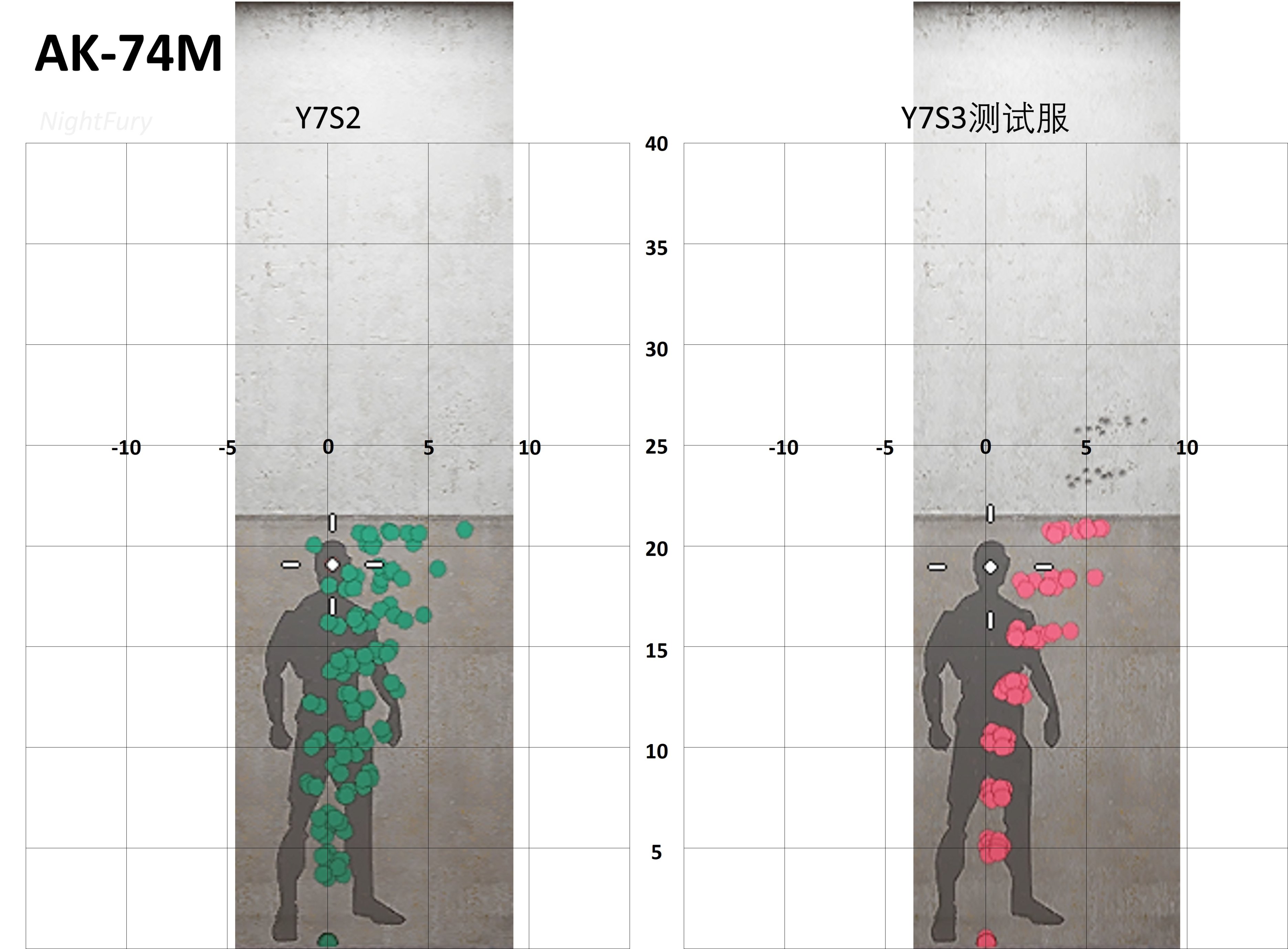

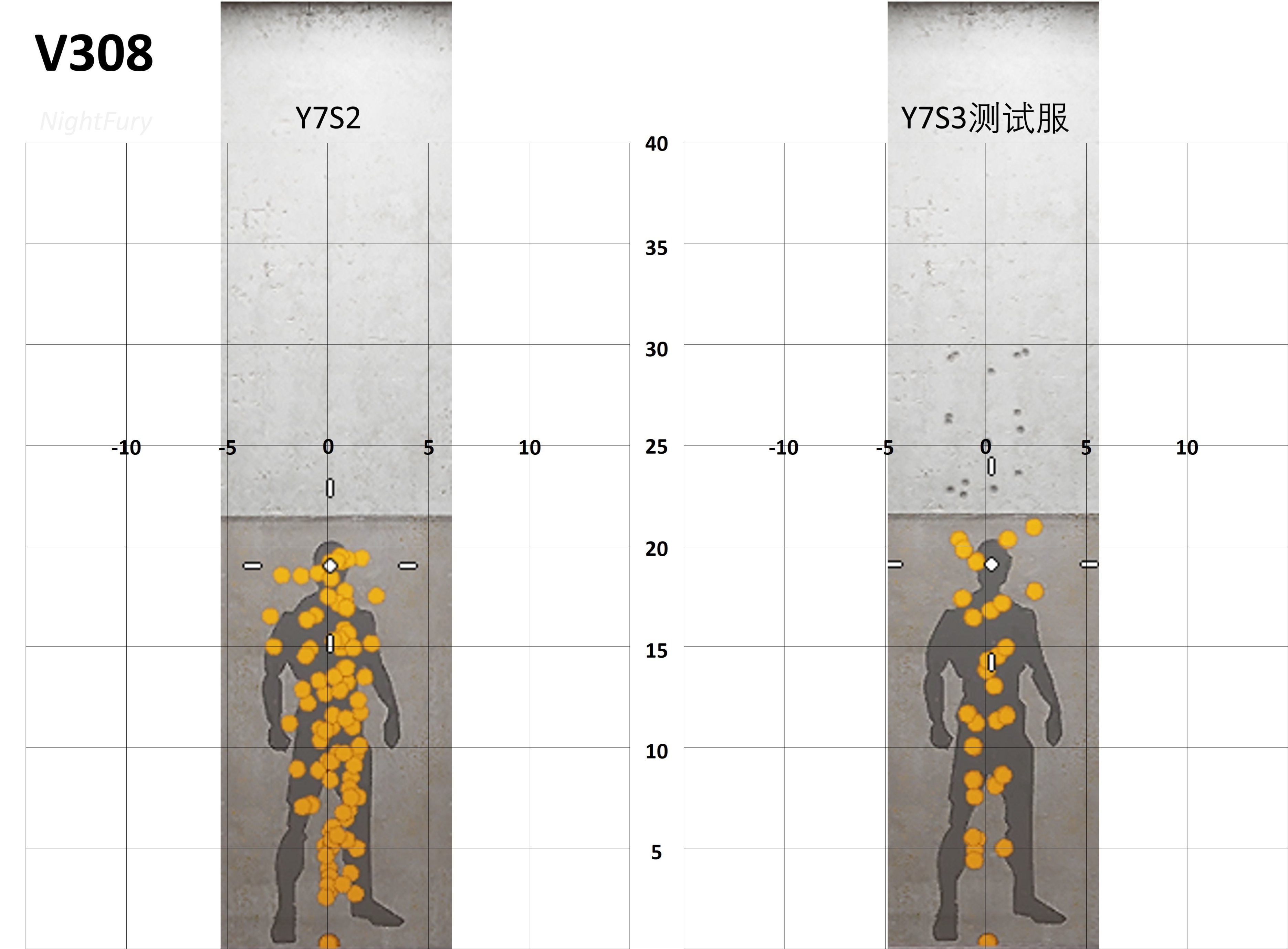

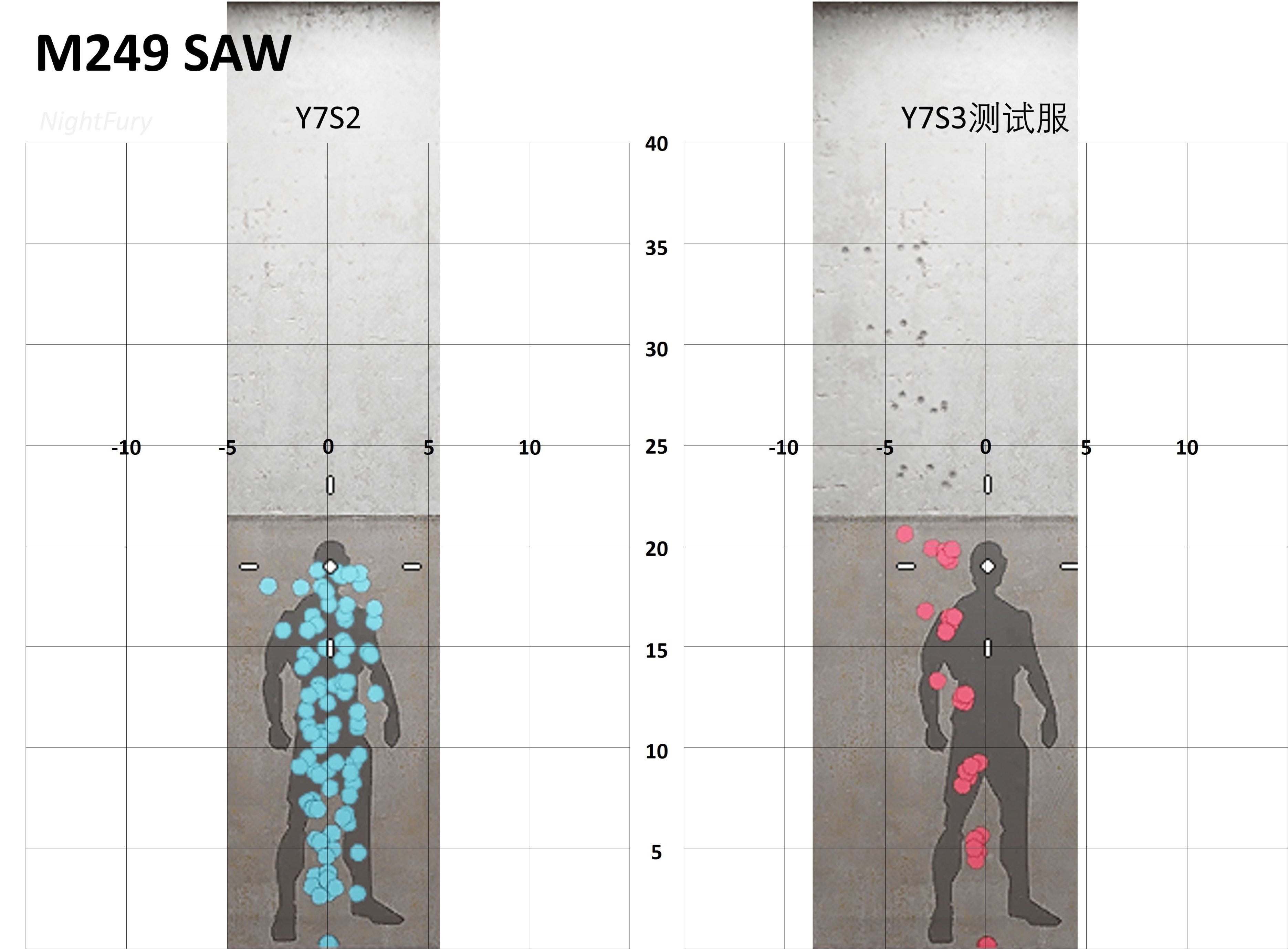

垂直后座力绝对变化:29%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:24%

水平后座力变化:无

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:34%

水平后座力变化:向左增大

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:25%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:+延长

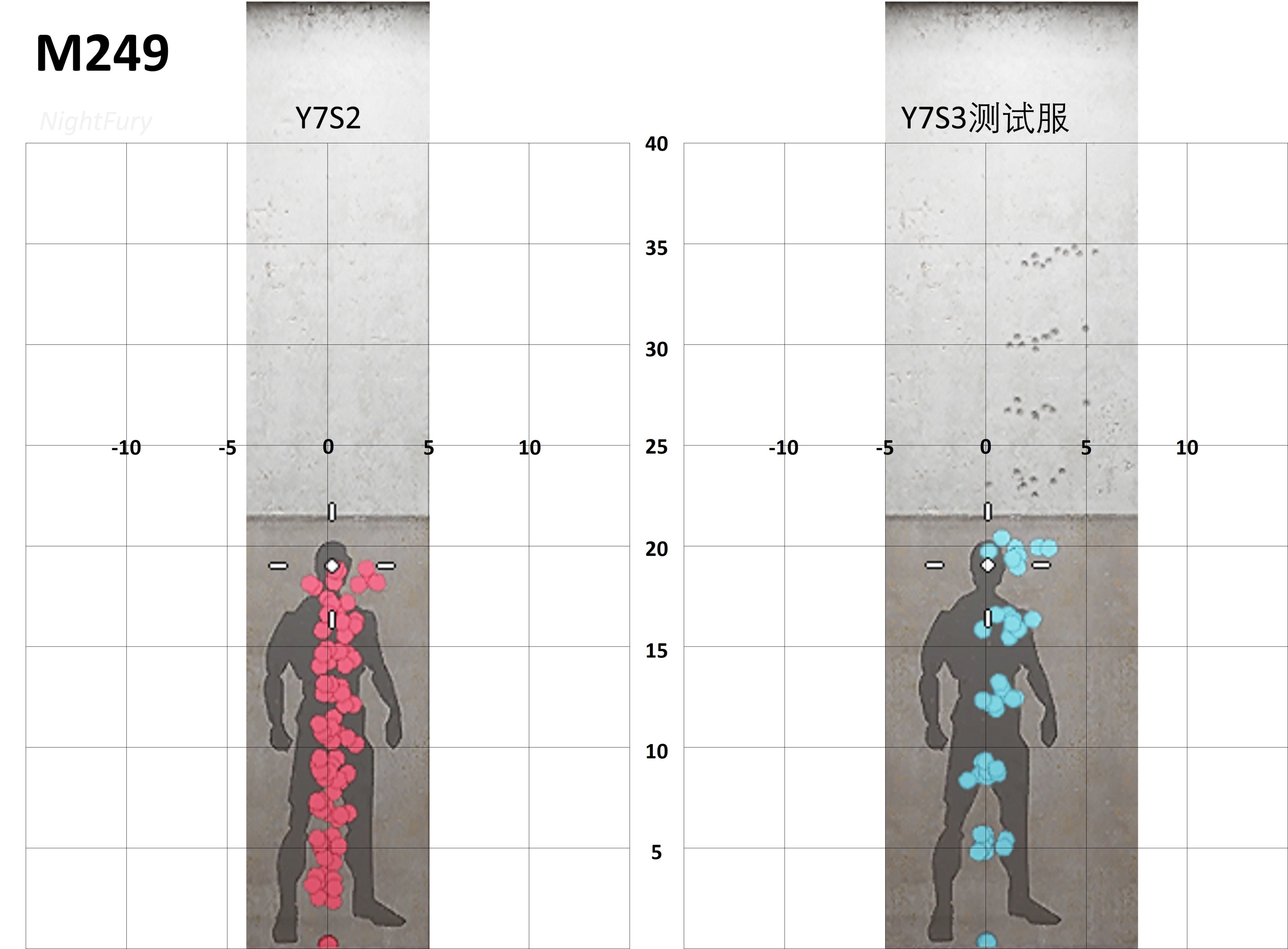

垂直后座力绝对变化:37%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:+延长,+补偿

垂直后座力绝对变化:49%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:+2.0

垂直后座力绝对变化:49%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:大锤2.5→1.5,+拐角

垂直后座力绝对变化:37%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:+延长

垂直后座力绝对变化:51%

水平后座力变化:无

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:49%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:53%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:IANA1.5→1.0,NOMAD2.5→2.0,+拐角

垂直后座力绝对变化:59%

水平后座力变化:向左增大

配件变化:+拐角,+补偿+制退

垂直后座力绝对变化:54%

水平后座力变化:无

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:61%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:+拐角

垂直后座力绝对变化:56%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:63%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:+延长

垂直后座力绝对变化:78%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:+拐角,+补偿+制退

垂直后座力绝对变化:68%

水平后座力变化:无

配件变化:+延长

垂直后座力绝对变化:84%

水平后座力变化:更集中,更小

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:72%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:+制退,+激光

垂直后座力绝对变化:100%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:+拐角,+延长

垂直后座力绝对变化:100%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:无

垂直后座力绝对变化:118%

水平后座力变化:小了一点点

配件变化:无

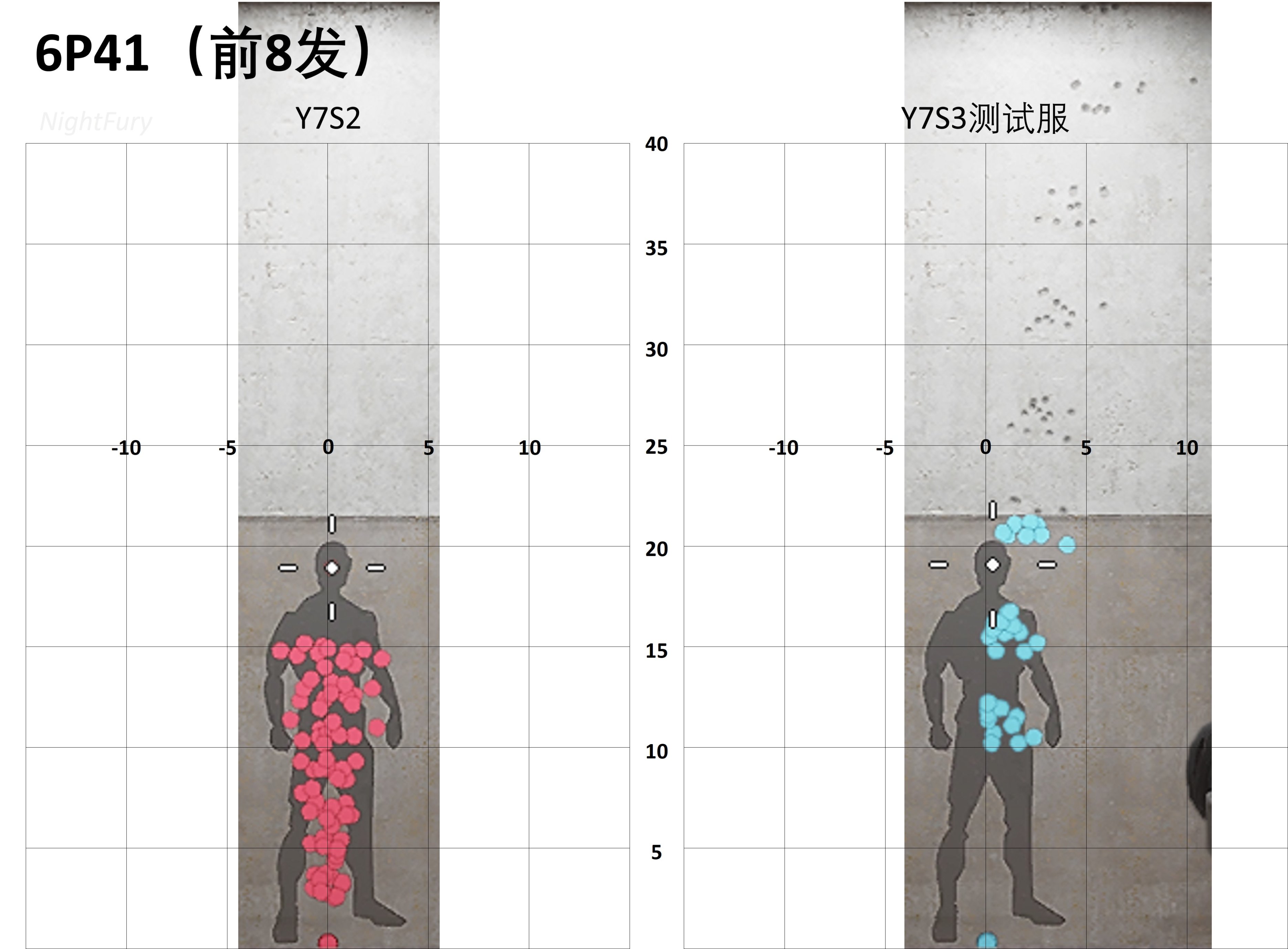

垂直后座力绝对变化:160%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:2.5→2.0,+拐角

注意,由于6P41后座力过大,连续射击10发会脱靶,故灰色数据为五米靶墙测试得到,但上图依旧为十米靶墙的后座图(左右均只射击8发)。

垂直后座力绝对变化:170%

水平后座力变化:向右增大

配件变化:FINKA2.5→2.0,+补偿+制退

—————————分割线—————————

关于枪械后座力的各种测试,目前可以说是告一段落了,如果没有什么突破性进展或者正式服没有暗改的话,我应该不会再更新这方面的内容了。以后有空可能会用定量的方式去测试点别的,移速之类的,以后再说吧。

以上就是全部的内容了,希望对你有所帮助,谢谢。