本文首發機核公眾號

作者:但丁的方舟

編輯:柏亞舟

遊戲界的夏天一如既往地熾烈。

各家平臺或廠商在6月密集舉行著發佈會。索尼的State of Play上,《魔物獵人:荒野》《真三國無雙:起源》等作品亮相;微軟的Xbox Games Showcase上,《龍騰世紀》《戰爭機器》等IP更新了新動向;

穿插其中的夏日遊戲節(Summer Game Fest)則有《黑神話:悟空》《影之刃:零》《文明7》等遊戲的播片吸引目光;育碧前瞻會也放出了《刺客教條:影》《星球大戰:亡命之徒》的實機演示……

好像有哪裡不對——曾幾何時,上述所有新遊的訊息可能都會集中到一臺E3展上。在四分之一個世紀裡,是E3享受著“電子奧林匹克盛會”、“遊戲春晚”之類的美譽,將從業者與玩家們匯聚起來感受嘉年華的氛圍,同時發揮著一年裡最盛大、最重磅的宣發功能。

正如E3曾經的主持人Greg Miller所言:“在這裡,你會看到所有公司聚在一起,聊他們在做的遊戲,就好像有一個不成文的協議說,我們都同意了,我們要去那裡,然後告訴大家接下來12個月裡會有什麼。這就是 E3 的迷人之處。”

但好像,又沒有哪裡不同。2024年是E3正式退出歷史舞臺的第一年,在和過去一樣的月份裡,廠商們還是在忙著展示未來的遊戲,媒體們在忙著報道與分析,玩家們在歡呼與期待——遊戲圈是少了點什麼,又似乎沒失去什麼不可失去的。

去年12月,主辦方ESA(娛樂軟件協會)宣佈3永久停辦,消息讓人傷感,卻不算意外。E3的上一次線下設展還要追溯到2019年,隨後,它一頭扎入全球疫情時代,幾年時間裡幾度宣佈恢復又無奈取消,2021年,E3也嘗試了一次線上辦展,結果反而虧損260萬美元。

彼時,Game Informer的一篇文章頗顯動情地寫道:“它陪伴著一整代玩家度過漫長時光,很多記者的入行契機就是想報道一次 E3。對很多人來說,E3 就是他們的大白鯨莫比·迪克……”

可惜顯然,電子遊戲的新時代已經沒有這頭過時巨獸的位置。

E3的榮光與葬禮

整整三十年前,一名雜誌媒體人在忘帶資料的情況下向IDSA(互動數字軟件協會)說出了自己的辦展計劃,嘉年華的萌生時刻沒有聚光燈與PPT,形式簡陋,但又順理成章。

在90年代,遊戲的社會地位和消費地位都十分尷尬。IDSA這樣的協會本身,也是為了應付暴力內容可能引發的政府監管,才被動聯合起來成立的協會。畢竟,“分級的標準”由遊戲商們自己來討論、提案當然更好,如若不然,美國國會在1994年推出的分級法案就將強制實行。

而當時遊戲這門生意的載體,還是主機、卡帶和光盤,因而被大眾視為數碼消費業的附庸,遊戲商們在北美能參加的最高規格展會是“消費電子展”(Consumer Electronics Show,簡稱CES)。同樣受限於實體載體,連鎖玩具店之類的線下經銷商們掌握著遊戲公司的命門,參展能和經銷商們拉好關係。

在CES上,遊戲公司只能在場館外的停車場上支帳篷,與移動衛生間、零食小推車“同場競技”。時任世嘉CEO的Tom Kalinske曾回憶:“要走過色情業展區才能看到遊戲展區。有年下起大雨,雨水都流進了遊戲機裡,我轉頭就和團隊說,‘夠了,我們不會再回來了’。”

於是當有人提議“我們自己幹自己的”時,世嘉是第一個跳出來支持的。索尼、EA等暫時觀望,任天堂、微軟謹慎拒絕,但在IDSA的一通運作下,新的展會不僅壓倒性地打贏了宣傳戰,還頗有膽氣地讓辦展時間與CES重合,讓遊戲公司們必須選邊站。

最終,包括所有巨頭在內的180多家遊戲公司集體倒戈,展會也有了正式名字:Electronic Entertainment Expo,即後來人們熟知的E3。若干年後,IDSA也改名成了現在的ESA。

1995年的首屆E3就奉上了一些經典畫面。如索尼發佈了第一代PlayStation,還在世嘉賣力宣傳了定價399美元的土星主機後,乾淨利落地以一句“299”結束演講。有了索尼高調入局,主機遊戲市場格局就此被顛覆。此外《雷曼》《生化危機》等著名遊戲也在該屆E3中首次曝光。

作為第一臺獨屬於遊戲的大型展會,稀缺性就直接奠定了E3的行業地位,在E3上發佈重要消息隨之成為隨後二十多年的傳統。另一方面,E3誕生的時間點又恰值遊戲產業自身在技術推動下高歌猛進的前夕,後來3D革命、高清革命接踵而至,於是E3的輝煌瞬間幾乎和現代遊戲史綁定在了一起。

在硬件和服務層面,2001年任天堂公佈了N64遊戲機的繼任者GameCube,那是任天堂最後一次決意在機能層面和對手正面交鋒,機器的硬件參數超過了同期的PS2。

2004年索尼公佈PSP,該機型的風靡一度讓索尼在掌機領域也有異軍突起之勢,直到十三年後任天堂才憑藉掌機、客廳遊戲機一提的Nintendo Switch宣告自己的地位無可撼動;同一年,微軟在初代Xbox上發佈數字商店Xbox Live Arcade,儘管如今乏人問津,它卻是主機遊戲使用線上商城的開端。

2008年,當觀眾們以為微軟發佈會要結束時,時任SE社長的和田洋一走上臺拍了拍微軟娛樂副總裁Don Mattrick的肩膀,隨後播放《最終幻想13》的預告並宣佈遊戲結束PS獨佔、登陸Xbox,此後多年,“拍肩”成了第三方作品跨平臺的代名詞,2009年小島秀夫就復刻了這個動作……

2008 E3

在內容層面,E3記錄下的瞬間更是不勝枚舉。比如2000年小島秀夫的《合金裝備2》長達9分鐘的播片開啟了新世紀“遊戲電影化”的浪潮,又如2004年宮本茂舉著海拉魯盾牌和大師劍登臺,《薩爾達傳說:黃昏公主》催生出著名的“四老外反應”表情包。

2015年《最終幻想7重製版》和2016年新《戰神》的首秀也選擇了E3,老IP新生的故事似乎在提醒人們,E3已經見證了遊戲界的一圈輪迴。而當觀眾看到身背破壞劍的少年背影和門框裡逆光的光頭“老父親”時,瘋狂的手臂和尖叫的聲浪本身也構成了遊戲史的難忘瞬間。

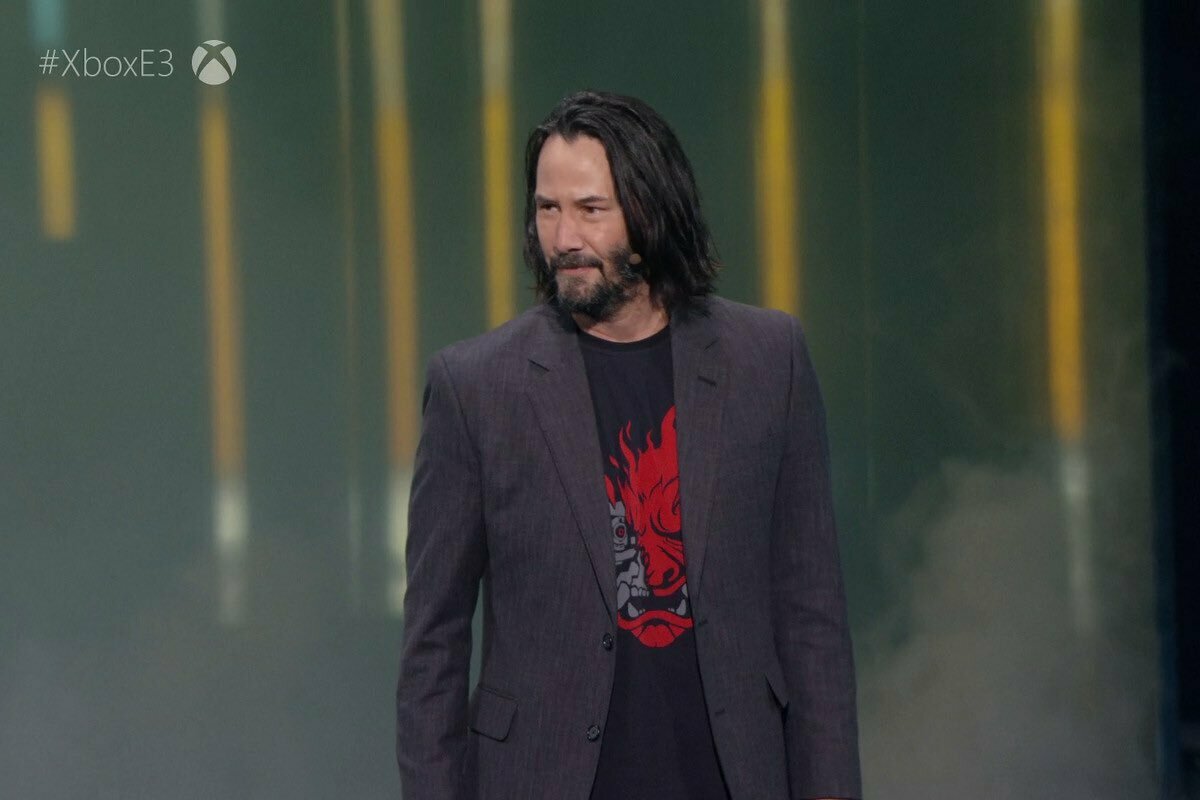

如果時間倒回2019年,E3還顯得熱鬧非凡,那年大屏幕上,《電馭叛客2077》裡的強尼·銀手剛對著鏡頭說完極富感染力的臺詞,其扮演者基努·裡維斯就走到了臺前。像過去許多次一樣,那場面再次詮釋了一次真人線下互動所能帶來的意外感和影響力。

只是大部分人不會設想那已經是E3的“風光大葬”。

被時代“嫌棄”的E3

通常而言,一個歷史悠久且體量巨大的品牌展會的衰落,不會像E3這麼迅猛。2019年後,席捲世界的疫情的打擊固然是致命的,但封控平等地摧毀一切線下活動,慣性之下,很多活動都能夠“王者歸來”。

有幾項直接因素的確加速了E3的死亡。

2019年的展會才過不久,ESA的網站就洩漏了超過2000位參展者的個人信息,包括住址、電話等。這個巨大的安全漏洞影響了E3所有合作方對主辦方的信任。

主辦方ESA的內部人員變動也是一項誘因,前高管Dan Hewitt從2007年起就是E3的主要負責人,而此人已在2019年離職。2022年,E3聲稱恢復又宣佈取消的期間,不少外媒稱ESA內部已經缺乏組織這種大規模活動的能力。

或許正因如此,2023年ESA找了新的承辦方ReedPop,後者有過PAX遊戲展、MCM漫展的成功策展經驗。然而,選擇外包更加無法給E3續命,在2023年夏天,ESA還宣稱過正在對2025年的E3進行徹底改造,而ReedPop則對外表示已經與ESA提前中止合約,還指出“E3根本沒有獲得行業必要的興趣”。

但深究到根本原因,還是遊戲廠商們的放棄,讓E3成了“無米之炊”。它輝煌的過往、它和業界乃至遊戲史緊密的聯繫有時會讓人們忘記一個簡單道理:是遊戲成就了展會,而不是反過來。

早在2013年,任天堂就曾退出E3改辦自己名為Nintendo Direct的線上直面會,這檔直播節目後來全方位取代了任天堂的所有線下發佈會。當時的輿論普遍看衰任天堂此舉,但它卻像滾雪球一樣慢慢確立一種新的發佈範式。

2016年,EA有了自己的EA Play,2019年,索尼有了State of Play,2020年,育碧開始辦自家前瞻會……事實上在過去十年間,即便仍然參加E3、仍購買線下展臺,有實力的廠商也會在E3開幕前各自舉行獨立發佈會,E3僅代表在時間上聚攏各家的習慣,與之切割也只是時間問題。2017-2019年,E3的參展商總數量已下滑三分之一,2023年E3意欲迴歸,“御三家”卻首次集體宣佈缺席。

圖片來源:Clutchpoints

一如三十年前,完成從零到一,E3就能迅速拉攏大部分遊戲商加入,當有一兩家大廠離開它時,局面也像多米諾骨牌一樣一發不可收拾。

廠商們放棄參展E3的原因,最直觀的一點當屬費用高昂,一片線下展區的投入至少是數百萬美元。“為了擁有E3上最大的展位,公司們之間持續軍備競賽,費用越來越難以被接受。”騰訊北美區的某位高管曾在一次採訪中抱怨過,“花500萬到2000萬美元,佈置一個只擺三天、只有兩三萬人會看到的展位,這投資回報率怎麼算呢?”

如果“貴”本身還不足以對E3造成致命打擊,那宣發效果抵不上投入資金就已經給E3宣判死刑。

如今信息傳播便捷,流媒體服務成熟,視頻、直播隨處可看,開發商和發行商們有太多渠道直接觸達消費者,煞有介事的線下發布已不再是宣發剛需。E3誕生於互聯網尚不發達的年代,即便在PC互聯網時代,人們尚且習慣經由統一、固定的窗口來獲取訊息,但是,移動互聯網早就重塑了遊戲宣發業態。

另一方面,數字發行也在慢慢取代實體銷售,不僅玩家習慣了數字遊戲,遊戲廠商們需要討好線下經銷渠道的年代也早就遠去,E3骨子裡的行業展銷會基因,顯得那麼不合時宜。

其實,E3的自我定位之混亂,也是導致它跟不上時代的一大原因。IGN記者Kat Bailey在一篇報道中寫道:“採訪業內人士時,我經常聽到的一種抱怨就是E3缺乏固定的身份認同。它既想當貿易展覽會,又想當商業中心、粉絲展會、新遊戲發佈會……最終這些元素全都混雜在一起,讓E3變得越來越複雜。”

對此E3有過兩次大刀闊斧的改革。一次是2006年宣佈縮減規模,除了購買展位的遊戲商,只允許媒體和零售商受邀參加,2007和2008年乾脆改名為“E3媒體與商務峰會”,其中2008年僅5000人參展,結果口碑和參展人數一起跌到谷底。

2017年,E3終於決定向公眾完全開放,次年有69200人次參加,而官方統計中參展人數最多的一次發生在2005年,共7萬人次(那時普通玩家可以靠抽獎、買少量高價的票、從業者帶入等方式參加)。

E3 2017 (圖片來源:Kat Bailey)

這個數量級,就已經是E3作為一臺“行業展會”生命週期中的極限了。相較之下,所謂“三大遊戲展會”的另外兩家東京電玩展和科隆遊戲展目前依然生命旺盛,而在2023年,東京電玩展接待24萬觀眾,科隆展迎來32萬人。

略顯諷刺的是,這一年東京電玩展和科隆展所吸引的參展遊戲商數量分別達到1227家和787家,還各自創下了展會規模的歷史新高,而它們的定位一直是面向大眾的。

E3不太可能徹底放棄自己“面向行業”的辦展屬性,這是它獨特的生態位和曾經的立命之本,但2017年的改革或許說明主辦方也意識到了問題所在,接下外包的ReedPop也曾提案將E3分為彼此獨立的“商務日”和“玩家日”兩個部分。

沒人會知道,假如沒有疫情催化,假如繼續改革,E3是不是可以“順著慣性”多辦幾屆,但被時代拋棄往往不需要做錯什麼,轉型慢本身也是原罪。

E3退場之後

去年科隆展閉幕後,有媒體詢問展會負責人Christian Baur:“E3停辦對你們來說是機遇還是挑戰?”

“巨大的挑戰。”Christian Baur直言不諱,他主要是從遊戲的宣發節點上來理解這項變化,“過去,想要參加E3的工作室會在4月做出Demo,然後在6月的E3上對媒體閉門展示,8月再在科隆分發給消費者。所以我們一直處在很舒服的位置,Demo到我們這兒時已經被打磨得很完善,廠商們也準備好隨時與玩家交流了。”

隨後他卻話鋒一轉,也提到如今這種按部就班的宣傳策略已沒什麼必要,畢竟E3的預熱功能,已經被以夏日遊戲節為首的諸多活動所取代。

一如Game Informer文章中“大白鯨”的比喻,某種程度上,古老龐大的E3的消亡,會給人一種“一鯨落,萬物生”的既視感,它留下了“發佈季”這一時間遺產,而原本集中的展會內容分散到了微軟、索尼、任天堂等等各家的發佈會上,整個發佈季還顯得比以前更持久、更熱鬧了。

這其中,TGA主持人Geoff Keighley創辦的夏日遊戲節又最“像”E3的繼任者,它彙集了數量可觀的廠商們一起辦線上發佈會,也給業內人士和遊戲媒體提供前往洛杉磯線下試玩的機會。

2020年也就是E3首次停辦時,夏日遊戲節迅速填上了空缺,第一年的計劃是做成活動季,在四個月內不定期直播,第二年精簡到一個月……到今年已是第五次舉辦,活動的形式和品牌都趨於成熟。

夏日遊戲節有項與E3不太一樣的優勢:Geoff還與獨立遊戲展Day of the Devs達成了合作,後者曾經有著“反E3”的標籤。當大型展會上的新聞總是專注於3A大作時,Day of the Devs的創辦者們認為夏日遊戲節能給不同種類的遊戲提供“更亮的聚光燈”。

不過,換個角度來說,夏日遊戲節和E3的繼承關係也只能算表面相似。當舞臺分散之後,遊戲大廠們都會把最重要的展示放到自家的發佈會上,這讓夏日遊戲節上播出的內容還是會顯得缺少了點什麼,即便Geoff這樣的知名人士也無法再復現曾經E3上的那些高光時刻,其他廠商每臺獨立發佈會的影響力也無法與任何一屆E3同日而語。

無論如何,廠商信息發佈走線上視頻與全球直播,線下試玩仍有以面向玩家粉絲為主的大型活動,遊戲界的各種展會也算達成了一種新的動態平衡。定位與面貌模糊的E3,退出歷史舞臺就彷彿也踩中了某種更宏大的時代趨勢——在互聯網的新時代,內容的分散化已不可避免,信息也在從集中與連接演化成一個個獨立孤島,就像一場E3分散為許多個擠在夏天裡的短暫發佈會一樣。

2024年的夏天證明,少一個E3,遊戲界沒有實際失去什麼,至多,失去了一種彷彿所有熱愛遊戲的人都能跨越空間、在同一時間聚在一起的、儀式般的情緒。